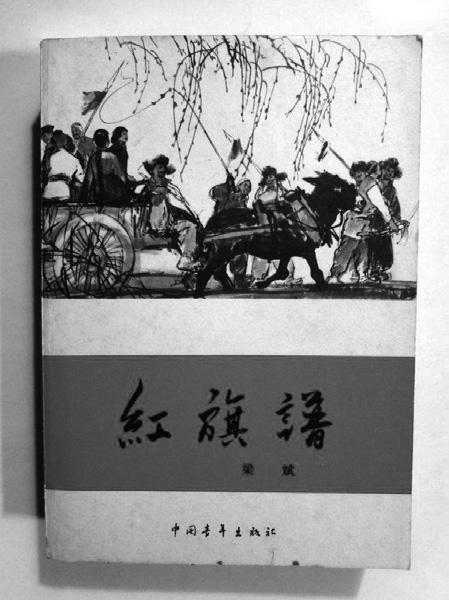

紅旗譜(節(jié)選)

梁斌

平地一聲雷,震動(dòng)鎖井鎮(zhèn)一帶四十八村:“狠心的惡霸馮蘭池,他要砸掉古鐘了!”

那時(shí)小虎子才十幾歲,聽(tīng)說(shuō)鎮(zhèn)上人為這座古鐘議論紛紛,從家里走出來(lái)。宅院后頭,不遠(yuǎn),有一條彎彎曲曲的長(zhǎng)堤,是千里堤。堤上有座河神廟,廟臺(tái)上有兩棵古柏樹(shù)。這座銅鐘就在柏樹(shù)底下,矗立在地上,有兩人高。伸拳一敲,嗡嗡地響;伸直臂膀一撞,紋絲不動(dòng)。

老人們傳說(shuō):這座鐘是一個(gè)有名的工匠鑄造的。鐘上鑄滿了細(xì)致的花紋:有獅子滾繡球,有二龍戲珠,有五鳳朝陽(yáng),有捐錢人家的姓名、住址,還有一幅《大禹治水圖》。村鄉(xiāng)里人們喜歡這座古鐘,從大堤上走過(guò),總愛(ài)站在鐘前看看,伸手摸摸。年代久了,摸得多了,常摸的地方锃明徹亮,如同一面銅鏡,照得見(jiàn)人影。鐘上映出朝晚的霞光、早晨的霧露、雨后的霓虹,也能映出滹沱河上的四季景色。不常摸的地方,如同上了一層綠色的釉子,黑油油的。

小虎子聽(tīng)得說(shuō)要為這座古鐘掀起驚天動(dòng)地的大事變,一片好奇心,走上千里堤,看了一會(huì)子古鐘,又伸出指頭蘸上唾沫,描繪鐘上的花紋。他自小為生活忙碌,在這鐘前走來(lái)走去,不知走過(guò)多少趟,也沒(méi)留心過(guò)鐘上的花紋。心里想:“怪不得,好大一座銅鐘哩!也鬧不清到底能賣多少錢。”

他看完了鐘,一口氣跑下大堤,走回家去。一進(jìn)門(mén),聽(tīng)得父親響亮的喊聲。

父親說(shuō):“土豪霸道們,欺侮了咱幾輩子啦!你想,堤董他們當(dāng)著,堤款被他們吞使了。不把堤防打好,決了口,發(fā)了大水,淹得人們繳不起田賦銀子,他又要損壞這座古鐘!”

另一個(gè),是父親的朋友老祥大伯的聲音:“又有什么辦法?人家上排戶商量定了,要砸鐘賣銅頂賦稅。也好,幾年里連發(fā)幾場(chǎng)大水,這個(gè)年月,一拿起田賦百稅,還不是莊戶房子亂動(dòng)?”

聽(tīng)得兩個(gè)人在小屋里暴躁,小虎子扒著窗格欞兒一望,父親坐在炕沿上。撅起小胡髭,瞪著眼睛發(fā)脾氣。聽(tīng)得老祥大伯說(shuō),貓著腰,虎虎勢(shì)勢(shì)跑前兩步,手巴掌拍得呱呱地響,說(shuō):“我那大哥!我那大哥!這還不明白?那不是什么砸鐘賣銅頂田賦,是要砸鐘滅口,存心霸占河神廟前后那四十八畝官地!”

老祥大伯打嘴上拿下旱煙袋,揚(yáng)起下巴,眨巴著眼睛,想了老半天,豁地明白過(guò)來(lái),愣了半天,才說(shuō):“可也就是!自從他當(dāng)上堤董,把官地南頭栽上柳樹(shù),北頭栽上蘆葦。那林子柳樹(shù)也多老高了。看起來(lái),他是存心不善……”說(shuō)到這里,沉下頭去,下巴拄在胸脯上,翻來(lái)覆去思索了老半天,猛抬起頭來(lái)說(shuō):“可誰(shuí)又管得了?”

父親臉龐忽地往下一拉,說(shuō):“誰(shuí)又管得了?我朱老鞏就要管管!”

那天黃昏時(shí)候,朱老鞏坐在河神廟臺(tái)上,對(duì)著那座銅鐘呆了老半天,心里想:“頂公款,就等于獨(dú)吞,我不能叫馮蘭池把四十八村的公產(chǎn)獨(dú)吞了!”看看日頭紅了,落在西山上,夜暗得像一匹灰色的輕紗,從天上拋下來(lái)。他一個(gè)人,連飯也沒(méi)吃,走到小嚴(yán)村,去找嚴(yán)老祥。老祥大娘正點(diǎn)著燈做晚飯,看見(jiàn)朱老鞏走進(jìn)來(lái),低頭耷腦坐在臺(tái)階上。她說(shuō):“老鞏!算了吧,忍了這個(gè)肚里疼吧!咱小人家小主,不是咱自個(gè)兒事情,管得那么寬了干嗎?”

朱老鞏說(shuō):“一聽(tīng)到這件事情,我心氣就不舒。馮蘭池,他眼里沒(méi)人呀!”

老祥大娘說(shuō):“算了吧,兄弟!一輩子這么過(guò)來(lái)了,還能怎么樣了人家?”

朱老鞏說(shuō):“不,到了這個(gè)節(jié)骨眼上,就得跟他弄清楚!”說(shuō)著話兒,看看天黑了,嚴(yán)老祥還不回來(lái),他拿起腳走出來(lái)。老祥大娘叫他吃了飯?jiān)倩厝ィ矝](méi)聽(tīng)見(jiàn),一股勁兒走回鎖井鎮(zhèn)。

一進(jìn)村,朱全富在街口上站著,看見(jiàn)朱老鞏從黑影里走出來(lái),往前走了兩步把他拉住。拽到門(mén)樓底下,把門(mén)掩上,說(shuō):“大侄子!我有個(gè)話兒跟你說(shuō)說(shuō)。聽(tīng)呢,算著。不聽(tīng),扔在脖子后頭算了。”

朱老鞏說(shuō):“叔叔說(shuō)的話,我能不聽(tīng)!”

朱全富摸下胡子說(shuō):“聽(tīng)說(shuō)你要為河神廟上的銅鐘,伸一下子大拇手指頭,是真的?”

朱老鞏點(diǎn)著下巴說(shuō):“嗯!”

朱全富貓下腰,無(wú)聲地合了一下掌,說(shuō):“天爺!你捅那個(gè)馬蜂窩兒干嗎?我知道你爹、你爺爺,幾輩子都窩著脖子活過(guò)來(lái),躲還躲不及,能招是惹非?哪有按著腦袋往火坑里鉆的?”

朱老鞏說(shuō):“我知道他厲害,人活百歲也是死,左不過(guò)是這么會(huì)子事了!”

朱全富搖搖頭說(shuō):“別,別呀!好漢子不吃眼前虧,那么一來(lái),你就交上歹運(yùn)了!”

朱老鞏和朱全富,在黑影里說(shuō)了一會(huì)子話。朱老鞏說(shuō):“要說(shuō)別的,我聽(tīng)你。說(shuō)這個(gè),我主意已定!”

說(shuō)著,他放下朱全富,走出大門(mén)。回了家,也沒(méi)吃飯,坐在炕沿上呆了半天。等虎子和他姐姐吃完飯,睡了覺(jué),他從門(mén)道口摘下把鍘刀,在磨鐮石上磨著。

夜里,小虎子睡著睡著,聽(tīng)得磨刀的聲音。他睜開(kāi)大眼睛,扒著炕沿一看,父親瞇縫起眼睛,在一盞小油燈底下,悄悄磨著那把鍘刀,磨得刀鋒雪亮。朱老鞏看見(jiàn)虎子睜著大眼看他,鼓了鼓嘴唇,說(shuō):“嗯!虎子!明兒早晨,你立在千里堤上看著。嗯!要是有人去砸鐘,快來(lái)告訴我。嗯!”小虎子點(diǎn)著頭聽(tīng)了父親的話,眨巴眨巴眼睛,把腦袋縮進(jìn)被窩里。第二天早晨,他早早起了炕,抱著肩胛足了足勁,走上千里堤。他學(xué)著大人,把手倒背在脊梁后頭,在楊樹(shù)底下走來(lái)走去,走了兩趟又站住。

小虎子一個(gè)人在那里站著,聽(tīng)見(jiàn)林子北邊蘆葦索索地響,秋風(fēng)起來(lái)了!

秋天過(guò)了,村莊里沒(méi)有柴草,土地上沒(méi)有谷捆。泛濫的河水,在原野上閃著光亮。西北風(fēng)吹起,全家大小還沒(méi)有遮冬的衣裳。他摟起雙膝,坐在廟臺(tái)上,想睡一刻。河風(fēng)帶著涼氣吹過(guò)來(lái),吹得大楊樹(shù)上紅了黃了的葉子,撲棱棱飄落下來(lái)。白色的蘆花,隨風(fēng)飄上天空。

他看到堤壩上的枯草,在風(fēng)前抖顫,身上更覺(jué)冷颼颼的。

正睡著,堤岸那頭過(guò)來(lái)兩個(gè)人,說(shuō)著話兒走到跟前。他們把油錘和盛干糧的褡褳放在廟臺(tái)上,每人抽起一袋煙,吧嗒著嘴唇圍著銅鐘轉(zhuǎn)。小虎子一下從夢(mèng)里跳起來(lái),愣怔眼睛看了看,返身跑回家,拍著窗格欞說(shuō):“爹!爹!砸鐘的扛著榔頭來(lái)了。”

(摘自人民文學(xué)出版社《紅旗譜》)