關(guān)于麹氏高昌“義和政變”學術(shù)史的新發(fā)現(xiàn)①

——讀唐長孺先生整理吐魯番文書筆記零拾

劉 瑩

內(nèi)容提要:1981年,吳震先生發(fā)表《麹氏高昌國史索隱——從張雄夫婦墓志談起》一文,首次披露了麹氏高昌國晚期發(fā)生“義和政變”事件,引發(fā)學界對諸多相關(guān)問題進行深入探討,對麹氏高昌國史研究具有劃時代的意義。2017年,在唐長孺先生家中發(fā)現(xiàn)了三冊整理吐魯番文書筆記。此三冊筆記的寫作時間,據(jù)研究在1975年底至1978年上半年,其中亦有與“義和政變”相關(guān)的重要內(nèi)容。這一發(fā)現(xiàn),不僅給“義和政變”研究增加了新的學術(shù)史資料,也對當年唐長孺先生領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理組的工作模式與成員之間學術(shù)關(guān)系的和睦增加了了解。

整個20世紀,關(guān)于麹氏高昌國史的研究,可以說取得了巨大進展。(1)王素先生的兩部《高昌史稿》,對20世紀麹氏高昌國史研究的成果、涉及的問題及各方觀點有詳細、全面的梳理,參見《高昌史稿·統(tǒng)治編》,文物出版社,1998年,第307~453頁;《高昌史稿·交通編》,文物出版社,2000年,第389~563頁。這一學術(shù)進展,主要得益于新疆吐魯番地區(qū)中古墓葬和遺址出土的豐富的碑志和文書,填補了傳世文獻記載的諸多空白。在這一時期的相關(guān)研究中,黃文弼先生《高昌國麹氏紀年》(以下簡稱《紀年》)與吳震先生《麹氏高昌國史索隱——從張雄夫婦墓志談起》(以下簡稱《索隱》)兩篇論文值得特別的重視。(2)黃文弼:《高昌國麹氏紀年》,原載《高昌第一分本》,西北科學考察團叢刊之二,1931年,再刊《高昌磚集》,中國科學院,1951年,第7~27頁。吳震:《麹氏高昌國史索隱——從張雄夫婦墓志談起》,《文物》1981年第1期,第38~46頁。前者以黃先生在吐魯番考古發(fā)掘的九十五方麹氏高昌國墓磚為基礎(chǔ),大致復原了麹氏高昌國王的世系與紀年。后者主要利用20世紀50年代至70年代吐魯番地區(qū)中古墓葬考古發(fā)掘的墓志與文書,結(jié)合傳世文獻,對黃文弼先生所恢復的世系與紀年進行了補正,更首次披露了麹伯雅在位時期發(fā)生的重要政治事件——“義和政變”。自吳震先生文章發(fā)表以來,中日學者對這場政變的起止時間、參與政變的集團、政變的性質(zhì)及其影響等問題進行了更為深入的探討,使學界對麹氏高昌國的歷史、特別是其晚期歷史之了解,達到了前所未有的深度。(3)王素先生在前揭《高昌史稿·統(tǒng)治編》中專設(shè)《麹氏王國的政變之謎》一節(jié)(第359~394頁),對20世紀關(guān)于“義和政變”研究的成果進行了細致的梳理,其中對“義和政變”研究涉及的各種問題亦有全面的分析與總結(jié)。21世紀初以來的相關(guān)研究,主要參見張銘心:《“義和政變”與“重光復辟”問題的再考察——以高昌墓磚為中心》,季羨林,饒宗頤,周一良主編:《敦煌吐魯番研究》第5卷,北京大學出版社,2001年,第117~146頁;薛宗正:《麹伯雅生平析疑——麹氏高昌與突厥木桿、室點密兩大汗系及隋朝的關(guān)系》,《敦煌學輯刊》2007年第2期,第121~142頁;王素:《唐麹建泰墓志與高昌“義和政變”家族——近年新刊墓志所見隋唐西域史事考釋之二》,《魏晉南北朝隋唐史資料》第30輯,上海古籍出版社,2014年,第137~164頁;王素:《關(guān)于“高昌吉利”錢的幾個問題》,吐魯番學研究院,吐魯番博物館編:《古代錢幣與絲綢高峰論壇暨第四屆吐魯番學國際學術(shù)研討會論文集》,上海古籍出版社,2015年,第18~24頁等。不具列。從這一點來看,吳震先生的研究,可謂影響深遠,稱之為“具有劃時代的意義”毫不過分。(4)王素:《麹氏高昌“義和政變”補說》,季羨林等主編:《敦煌吐魯番研究》第1卷,北京大學出版社,1996年,第177頁。

吳震先生的文章發(fā)表于1981年。其時,《吐魯番出土文書》整理已進入最后的審校及出版階段。無庸諱言,吳震先生作為唐長孺先生領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理組的成員,《索隱》一文實際是文書整理過程中產(chǎn)生的成果,其撰寫和發(fā)表,得到了唐先生及項目組同仁的支持。2017年,在唐長孺先生家中發(fā)現(xiàn)了整理吐魯番文書筆記三冊,其中有不少涉及“義和政變”的內(nèi)容,為了解“義和政變”研究的學術(shù)史,特別是《吐魯番出土文書》整理組的工作模式,提供了極為寶貴的資料。今年是吳震先生的文章發(fā)表四十周年,謹寫此文,對唐長孺先生領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理團隊,包括吳震先生在內(nèi),表示由衷的感佩。

一

這里先簡單介紹黃文弼先生《紀年》的觀點。因為吳震先生《索隱》的不少意見和唐長孺先生整理吐魯番文書筆記涉及“義和政變”的不少內(nèi)容,都是針對《紀年》而發(fā)。黃先生的《紀年》,與本文相關(guān)的觀點,主要有以下四個:

第一,吐魯番出土《麹斌造寺碑》有令尹麹乾固題名,英藏吐魯番出土高昌王麹乾固延昌寫經(jīng)題跋又有“七祖光靈”語,(5)按黃文弼原文作“七祖□(光)靈”,誤,今釋為“七祖先靈”。下同,不再注明。可知麹乾固繼麹寶茂為高昌王,延昌是他使用的年號,自麹氏高昌開國之主麹嘉至麹乾固共七世。

第二,《麹斌造寺碑》記麹氏高昌曾與突厥結(jié)盟(非結(jié)婚)。(6)黃文弼《高昌國麹氏紀年》“和平二年”條曰:“羅振玉《麹氏年表》稱:‘《麹斌造寺碑》突厥侵北鄙、命斌往與訂盟結(jié)婚而返。’余初作《紀年》亦從之。今復查《麹斌造寺碑》舊拓本‘結(jié)’下字雖模糊、然字跡不類婚字,‘遂同盟結(jié)’句意已完,他處亦無婚姻字樣,故今重刪訂。”見《高昌磚集》,第16頁。《北史·高昌傳》記隋開皇十年,亦即高昌王麹乾固延昌三十年,“突厥破其(高昌)四城,有二千人來歸中國”。(7)《北史》卷九七《高昌傳》,中華書局,1974年,第3215頁。當時高昌已附屬突厥,該記載不可信。

第三,《舊唐書·高昌傳》說“武德二年,(麹)伯雅死,子文泰嗣”,(8)《舊唐書》卷一九八《高昌傳》,中華書局,1975年,第5294頁。唐武德二年即高昌義和六年,可證延和、義和均為麹伯雅年號,前者十二年,后者六年,而接下來的重光應是麹文泰的年號。

第四,傳世文獻記麹氏高昌享國時間存在多說,據(jù)《周書·高昌傳》記麹嘉于北魏太和末(499)被國人擁立,次年為其當政元年(500),至唐太宗貞觀十四年(640)高昌被滅,麹氏高昌享國應有一百四十一年。

這四個觀點,涉及麹氏高昌的諸王世系與享國時間,延和、義和、重光等年號的歸屬,以及麹氏高昌與突厥的關(guān)系,十分重要。特別是其中諸王世系、享國時間、年號歸屬,如吳震先生《索隱》所說:“基本上已為目前通行的中國歷史年表所采用。”(9)吳震:《索隱》,第44頁。該文第46頁注舉例云:“如榮孟源《中國歷史紀年》,《辭海》(修訂本)所附《中國歷史紀年表》,文物出版社1974年出版的《中國歷史年代簡表》之‘年號通檢’。”其實遠不止此。影響甚大,更是不能不辨。

二

吳震先生的研究已廣為學界所熟知。在此稍作總結(jié),以便討論。

《索隱》以1973年考古出土的張雄及其妻麹氏墓志為切入點,從分析張氏世系入手,探討張雄所處時期的高昌國政治形勢。其中有以下重要意見:

第一,麹伯雅延和十二年(613),高昌發(fā)生政變,政變者改年號為“義和”,使延和年號中斷。六年后,也就是義和六年(619),伯雅返政,恢復延和年號,次年(620)二月改元“重光”,有“重新光復”之義。

第二,“義和政變”發(fā)生的背景是麹伯雅推行的“解辮削衽”改革。此舉引起了當時控制高昌的鐵勒勢力的不滿,導致麹伯雅為鐵勒扶植的勢力所驅(qū)逐。伯雅出奔后,大概逃到西突厥,最后又借助西突厥的力量復國。

第三,對《舊唐書·高昌傳》關(guān)于麹伯雅死于唐武德二年(619)的記載進行了辨析,認為應從《資治通鑒》記載,伯雅實際死于武德六年(623),因此,重光無疑也是伯雅的年號。

第四,對麹氏高昌國史紀年進行了補正。在認同黃文弼先生一百四十一年說的基礎(chǔ)上,減去頭尾不足一年的部分以及伯雅失國的六年,認為兩《唐書·高昌傳》所記麹氏享國一百三十四年不誤。又據(jù)高昌王麹乾固寫經(jīng)題跋(另參下文),認為其中所稱“七世(應作祖)先靈”,不應包括麹乾固本人,“七世”也并非均為帝王,乾固之前當有六王。麹光與麹堅皆為麹嘉之子,為一世王,又補充文泰子智盛,恰好符合兩《唐書·高昌傳》的九世之說。

吳震先生的如上意見,最先得到《吐魯番出土文書》整理組的支持,并在不久后出版的《吐魯番出土文書》釋文本多有反映。如吳先生提到“義和”年號的行用問題時,特別指出,吐魯番出土文書中存在涂去“義和”和修改“義和”為“延和”的文書,還存在延和十八年、十九年的文書,值得注意。修改“義和”為“延和”的文書以及延和十八年、十九年的文書,吳先生已明確指出來自阿斯塔那206、116與339號墓,分別是《高昌義和五年(618)延隆等役作名籍》(文書編號為73TAM206:42/7-1)、《高昌延和十八年(619)夏田殘券》(文書編號為73TAM116:56)與《高昌延和十九年(620)寺主智□舉麥、粟券》(文書編號為60TAM339:50/2)。此三件文書均有解說,依次迻錄如下:

本件第五行“義和五”三字,經(jīng)涂去,改書“延和十七”年。……按麹伯雅之延和十二至十三年間(613—614年)曾發(fā)生政變,王位為人所奪,614年改元義和,義和六年伯雅復位,復稱延和十八年。此處當是伯雅復位后追改。(10)唐長孺主編:《吐魯番出土文書》第5冊,文物出版社,1983年,第259頁題解與260頁注釋[一]。按:原文記公元存在手民之誤,此處徑改。

按黃文弼《高昌國麹氏紀年》稱麹伯雅延和年號止十二年,次年即改義和。義和元年甲戌,己卯應為義和六年。今此件見延和十八年己卯,又阿斯塔那339號墓文書一《高昌延和十九年寺主智□舉麥粟券》內(nèi)延和十九年歲次庚辰,則延和不止十二年。據(jù)阿斯塔那206號墓所出《唐垂拱四年張雄妻麹氏墓志》,知麹伯雅統(tǒng)治后期,高昌曾發(fā)生內(nèi)亂,伯雅出亡,王位為他人所奪,后又復位。由此推測,義和非伯雅年號,而是奪取王位者所改。出土文書中所見義和年號止于六年己卯,延和則于十二年后中斷,至己卯、庚辰又見十八、十九年。義和六年即延和十八年,此年伯雅復位,恢復延和年號,已無疑義。阿斯塔那206號墓所出《高昌義和五年役作名籍一》內(nèi)“義和五年”涂改為“延和十七年”,當是伯雅復位,恢復延和年號時追改,其他出土文書也有將“義和”二字涂黑的例子。(11)唐長孺主編:《吐魯番出土文書》第3冊,文物出版社,1981年,第154~155頁注釋[一]。按此冊出版在前,所云《高昌義和五年役作名籍一》,即前揭同書第5冊文書,已刪“一”字。

麹伯雅延和年號至十二年中斷,次年由奪取王位者改年義和。義和六年己卯(619),伯雅復位,恢復延和年號,是為延和十八年。詳見阿斯塔那116號墓三《高昌延和十八年夏田殘券》注[一]。延和十九年庚辰(620)改元重光,據(jù)阿斯塔那199號墓及503號墓所出《張阿質(zhì)兒墓表》、《張鼻兒墓表》均見重光元年庚辰二月,本件在正月,尚用延和年號,知改元當在二月。重光取義也表示了紀念復位。(12)唐長孺主編:《吐魯番出土文書》第3冊,第215頁注釋[一]。

吳震先生并未指明的涂去“義和”年號的文書,應是阿斯塔那331號墓文書《高昌義和六年(619)伯延等傳付麥、粟、廣禾條》(文書編號為60TAM331:12/1、12/8、12/6、12/3、12/2、12/4、12/7、12/5)。本件文書多處出現(xiàn)“義和”年號,題解曰:“年號‘義’字均被墨涂去。”(13)唐長孺主編:《吐魯番出土文書》第3冊,第110頁。

從上錄文書解說來看,除出版稍晚的《吐魯番出土文書》第五冊所載第一件文書的題解與注釋,對政變發(fā)生的時間和改元義和的時間做了修正外,出版稍早的《吐魯番出土文書》第三冊所載其余幾件文書的題解與注釋中,關(guān)于麹伯雅返政的時間、改元重光的時間、重光年號的含義等,均與吳震先生意見相同。(14)關(guān)于“義和政變”發(fā)生的時間,學界目前的主流意見認為應在延和十三年,也就是義和元年。參見:〔日〕關(guān)尾史郎:《「義和政変」新釈——隋·唐交替期の高昌國·遊牧勢力·中國王朝》,《集刊東洋學》第70號,1993年,第41~57頁;王素:《高昌史稿·統(tǒng)治編》,第376~379頁。學界一般認為,以上題解與注釋大概都是基于吳震先生的研究。王素先生便曾提到:“發(fā)現(xiàn)及披露這場政變的首要功臣是吳震先生。唐長孺先生及其領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理組贊同并沿襲其說。”(15)王素:《高昌史稿·統(tǒng)治編》,第372頁。不過,新近發(fā)現(xiàn)的唐長孺先生整理吐魯番文書筆記,為了解相關(guān)情況,提供了一些新的重要資料。

三

2017年3月至4月,在唐長孺先生家中先后發(fā)現(xiàn)了三本整理吐魯番文書筆記。王素先生將最先發(fā)現(xiàn)的兩本稱為甲本與乙本,最后發(fā)現(xiàn)的一本稱為丙本。經(jīng)研究,丙本在1975年底開始使用,是三本筆記中使用最早者,筆記使用時間的下限接近1977年5月。甲本與乙本使用時間相連續(xù),甲本在前,開始使用的時間晚于丙本,乙本使用時間的下限則在1977年5月至1978年上半年。(16)關(guān)于三本筆記的發(fā)現(xiàn)經(jīng)過,以及使用的時間和相互關(guān)系,參見劉瑩:《新發(fā)現(xiàn)唐長孺先生整理吐魯番文書筆記概述》,《文物》2021年第5期(待刊)。

在新發(fā)現(xiàn)的唐長孺先生整理吐魯番文書筆記中,有不少與“義和政變”相關(guān)的內(nèi)容,最早見于丙本筆記第42頁。唐先生記云:

73,116:56,延和十八年己卯歲租田契。(延和據(jù)黃氏《年表》,延和止十二年,下接義和,義和六年己卯)

此處所記“73,116:56,延和十八年己卯歲租田契”,即前揭1973年阿斯塔那116號墓出土的第56號《高昌延和十八年(619)夏田殘券》。所謂“黃氏《年表》”,即指黃文弼先生《紀年》。丙本筆記共198頁。如前所說,使用時間在1975年底至1977年5月稍后。第42頁,寫作應在1976年上半年。其時,唐先生就已注意到,《紀年》說延和止十二年,下接義和,義和六年己卯,而該《夏田殘券》記延和有十八年,是年亦為己卯歲,與義和六年同為己卯,存在問題。

唐先生之后又在丙本筆記第195頁記云:

73,116:56,延和十八年己卯租田契,在二月。

60,331:12,12:3、12:4、12:6三件文書,義和六年己卯歲九月十日、十一日、十二日,內(nèi)義和字均涂去“義”字。

此處所引兩件文書:第一件即前揭《高昌延和十八年(619)夏田殘券》,這里重復引述,在于強調(diào)時間在二月。第二件即前面提到的1960年阿斯塔那331號墓出土的第12號《高昌義和六年(619)伯延等傳付麥、粟、廣禾條》,在于強調(diào)其中12:3、12:4、12:6三件文書(殘片),時間在義和六年己卯歲的九月十日、十一日、十二日,里面義和年號的“義”字都被涂去。顯然,唐先生已經(jīng)懷疑,延和十八年,亦即義和六年,二月至九月間,高昌發(fā)生了重大政治事件。

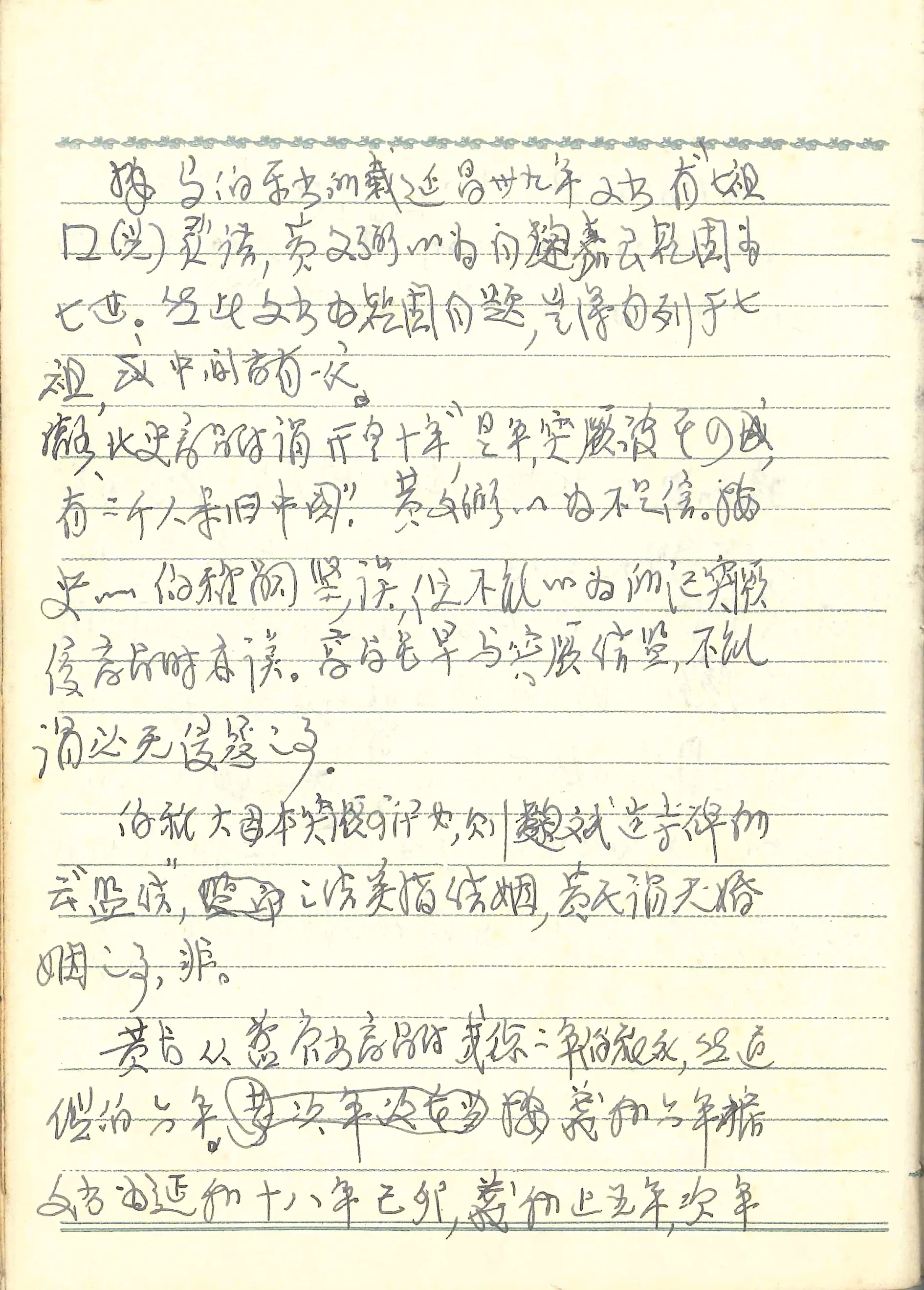

唐先生接著又在丙本筆記第196至197頁記云(圖1):

圖1 丙本筆記第196頁

按馬伯樂書所載延昌卅九年文書有“七祖□(光)靈”語,黃文弼以為自麹嘉至乾固為七世。然此文書為乾固自題,豈得自列于七祖,或中間尚有一代。

《隋書》《北史》[之]《高昌傳》謂開皇十年,“是年,突厥破其四城,有二千人來歸中國”,黃文弼以為不足信。按史以伯雅嗣堅,誤,但不能以為所記突厥侵高昌時(應作事)亦誤。高昌雖早與突厥結(jié)盟,不能謂必無侵寇之事。

伯雅大母本突厥可汗女,則《麹斌造寺碑》所云“盟結(jié)”之結(jié)實指結(jié)姻,黃氏謂無婚姻之事,非。

黃《表》從《舊唐書·高昌傳》武德二年伯雅死,然《通鑒》作六年。按義和六年據(jù)文書為延和十八年己卯,義和止五年,次年恢復延和年號,又次年改重光,疑皆是伯雅年號。中間蓋有爭奪,故號“重光”。重光止四年,即武德六年,次年改元延壽,始為麹文泰年號。《通鑒》作伯雅六年死,必有據(jù)(原注:當查《冊府》),或《舊[唐]書·高昌傳》之二年實六年之訛。

此處連記四條:第一條“馬伯樂”指法國漢學家H.Maspero,其“書”指《斯坦因第三次中亞探險所獲漢文文書》,“延昌卅九年文書”指馬書所收麹乾固于延昌卅九年(599)所寫《摩訶般若波羅蜜經(jīng)》題記。(17)H.Maspero,Les documents chinois de la troisième expédition de Sir Aurel Stein en Asie Centrale,London,1953,p.177.另參陳國燦:《斯坦因所獲吐魯番文書研究(修訂本)》,武漢大學出版社,1997年,第440~441頁。同條和第二條都直接點名黃文弼,第三條“黃氏”亦指黃文弼,第四條“黃《表》”亦指黃文弼先生《紀年》。可見這四條都是針對黃文弼先生《紀年》提出的意見。第一條指出黃氏認為麹嘉至乾固為七世不妥,其間還缺一代;第二、三條指出黃氏認為高昌與突厥雖無婚姻,但既結(jié)盟,突厥就不應該侵寇高昌,亦不妥,高昌與突厥實際結(jié)姻,不妨礙突厥仍然侵寇高昌。第四條指出黃氏從《舊唐書·高昌傳》認為麹伯雅武德二年(619)死不妥,應從《通鑒》作武德六年(623)死,延和中斷而后恢復,與反映恢復的重光都應是麹伯雅的年號,其間的義和說明“中間蓋有爭奪”。僅此“中間蓋有爭奪”一句,“義和政變”就呼之欲出了!

如前所說,丙本筆記共198頁,使用時間在1975年底至1977年5月稍后的一段時間。前揭第195、196、197三頁,已到筆記之末,寫作時間應稍晚于1977年5月。其時,唐先生就已對黃文弼先生《紀年》問題有了非常全面的認識,對麹氏高昌義和年間發(fā)生重大政治爭奪事件也有了較為完整的了解。

除了丙本筆記有與“義和政變”相關(guān)的內(nèi)容,在承接甲本筆記的乙本筆記第7頁,唐先生也做了相關(guān)記錄(圖2),(18)按甲、乙兩本筆記均按墓葬文書發(fā)掘時間排列,均自第7頁始。甲本止于1972年阿斯塔那188號墓葬文書,乙本起于1973年阿斯塔那116號墓葬文書,乙本承接甲本十分明顯。全文為:

圖2 乙本筆記第7頁

[73]116:56,延和十八年己卯二月租田契。按延和止十二年,次年即義和元年,義和六年己卯,此件之延和十八年己卯即是義和六年。60年331墓12,12:3、:4、:6號文書義和六年己卯九月,內(nèi)“義”字均涂去。當是高昌有王位爭奪事。延和為麹伯雅年號,己卯之次年,改號重光,疑是伯雅年號。伯雅之死當從《通鑒》,在唐武德六年,《舊唐書·高昌傳》在武德二年者,誤,《高祖紀》武德三年二月記西突厥葉護可汗、高昌王麹伯雅遣使朝貢,可知武德三年,伯雅尚未死。《高昌傳》稱(武德)七年,麹文泰獻拂林狗,《紀》失書,蓋文泰嗣位,故遣使朝貢也。

此處再次提到前揭《高昌延和十八年(619)夏田殘券》和《高昌義和六年(619)伯延等傳付麥、粟、廣禾條》。據(jù)研究,丙本筆記使用時間較早,類似稿本,甲、乙兩本筆記使用時間較晚,類似修補本,因而甲、乙兩本筆記與丙本筆記內(nèi)容多有重疊。此條集中討論延和、義和、重光三年號的歸屬,認為延和、重光二年號均屬麹伯雅,其間義和年號不屬麹伯雅,反映“高昌有王位爭奪事”,明顯比前揭丙本筆記所記更加明確和精煉。寫作時間應略晚于丙本195、196、197頁的記錄。

唐先生雖然從未撰寫“義和政變”專題論文,但從前揭《高昌義和五年(618)延隆等役作名籍》《高昌延和十八年(619)夏田殘券》《高昌義和六年(619)伯延等傳付麥、粟、廣禾條》《高昌延和十九年(620)寺主智□舉麥、粟券》四件文書的題解和注釋來看,不難發(fā)現(xiàn)其中都有唐先生筆記的影子。類似事例很多。譬如黃文弼先生認為麹乾固寫經(jīng)題跋提到“七祖先靈”,說明自麹嘉至麹乾固共七世。唐先生筆記說:“黃文弼以為自麹嘉至乾固為七世。然此文書為乾固自題,豈得自列于七祖。”吳震先生《索隱》說:“這種解釋殊屬不當。既是乾固發(fā)愿寫的經(jīng),跋語正是乾固的‘發(fā)愿文’,文中所稱‘七世祖先’(應作先靈)怎能包括乾固自身在內(nèi)呢?”(19)吳震:《索隱》,第45頁。又譬如黃文弼先生認為《麹斌造寺碑》記高昌與突厥“遂同盟結(jié)”,句意已完,并無婚姻記載。唐先生筆記說:“《麹斌造寺碑》所云‘盟結(jié)’之結(jié)實指結(jié)姻。”馬雍先生作為唐先生領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理組早期成員,后撰《突厥與高昌麹氏王朝始建交考》一文,說:黃氏“遂同盟結(jié)”斷句不通,據(jù)拓片“結(jié)”下一字左側(cè)從“女”,應是“姻”字。(20)馬雍:《突厥與高昌麹氏王朝始建交考》,原載《向達先生紀念論文集》,新疆人民出版社,1986年,收入《西域史地文物叢考》,文物出版社,1990年,第148頁。顯然,吳震、馬雍兩位先生的文章中也都有唐先生筆記的影子。

四

當然,以上所述,并不是想否定吳震先生關(guān)于“義和政變”的首倡之功。相反,吳震先生關(guān)于“義和政變”的首倡之功,更加不容置疑。這涉及對唐長孺先生領(lǐng)導的《吐魯番出土文書》整理組的工作模式的理解。

1981年1月25日,唐先生在日本東京大學學士會館8號室演講,介紹新出吐魯番文書的內(nèi)容與價值,其中提到“義和政變”,是這樣說的:

從文書中我們發(fā)現(xiàn)麹氏高昌后期的一次重大政治事件。歷來考證麹伯雅延和紀元凡十二年(613),明年改元義和,義和六年(619)麹伯雅死,子文泰嗣立,明年改元重光(620),重光凡四年,明年改元延壽(624)。我們卻發(fā)現(xiàn)阿116號墓出有《延和十八年(原注:推算相當于義和六年[619])夏田殘券》,阿339墓出有《延和十九年(原注:相當于重光元年[620])寺主智□舉麥粟券》;又發(fā)現(xiàn)阿331墓《義和六年(619)伯延等傳付麥粟廣禾狀》的“義和”年號全遭涂抹。根據(jù)這些跡象,結(jié)合高昌貴族張雄妻麹氏墓志,我們判斷麹伯雅延和十二年發(fā)生一次政變,王位為人奪取,自立為王,改元義和。義和六年(619),麹伯雅復辟,恢復延和十八年紀元,明年延和十九年改元重光,重光即重新光復之意。重光四年(623),伯雅死,子文泰嗣位,改元延壽。這樣糾正了以義和為麹伯雅年號之誤,也糾正了以重光為麹文泰年號之誤,證明《資治通鑒》麹伯雅死于武德六年(原注:即重光四年[623])是對的,《舊唐書·高昌傳》稱死于武德二年(619)實誤。由于文書的發(fā)現(xiàn),沉埋千年的史實才為世人所知。這件事新疆博物館吳震先生已有專文論證。(21)唐長孺:《新出吐魯番文書発掘整理経過及文書簡介》,《東方學報》第54期,1982年,第94頁。本文后改名《新出吐魯番文書簡介》,收入《山居存稿》,中華書局,2011年,第320~344頁。

唐先生的演講用了三個“我們”——“我們發(fā)現(xiàn)”“我們卻發(fā)現(xiàn)”“我們判斷”,顯然是代表整理組發(fā)表意見。實際上,關(guān)于“義和政變”,也是整理組的共識。最后說“這件事新疆博物館吳震先生已有專文論證”,也含有讓吳先生代表整理組撰文就“義和政變”進行更加深入的研究的意思。

唐先生的演講在1981年1月,吳震先生《索隱》一文的發(fā)表也在1981年1月,完全同時,說明在此之前,兩位先生已就“義和政變”問題有所溝通。

1979年11月29日,吳震先生給唐先生寫信,匯報《吐魯番出土文書》整理工作,以及自己的研究情況,其中提到《索隱》一文的撰寫,原文為:(22)吳震先生此信僅署時間為“11月29日”。據(jù)第一段提到:“在上月中旬,穆舜英同志來京,派李征同志去吉林,參加該省考古學會成立大會,至11月初回來。”吉林省考古學會成立于1979年10月27日,知此信寫于是年。此信由唐先生哲嗣唐剛卯先生提供,在此謹致謝意。

上個月于工余之暇寫了一篇《麹氏高昌國史索隱——從張雄夫婦墓志談起》。主題是探討高昌歷史上那次“政變”的歷史事件。原來月刊(指《文物》)想發(fā)一期新疆專號,目前看來專號可能出不了,不過楊瑾同志表示還想發(fā)。開始只打算寫五千字,以后隨著資料的發(fā)掘,竟成了萬字。主要根據(jù)張雄、懷寂、禮臣祖孫墓志,推定了雄的父、祖墓葬,并根據(jù)這批墓志探討了一下張雄家世。由此推定了高昌國的那次“政變”。這時間(應作事件),我們組內(nèi)同志都是清楚的,即“義和”是政變者年號。其原因和歷史背景,我以為是由伯雅“解辮削衽”的變俗令為導火線,背后有鐵勒的支持。政變后伯雅棄國出逃到西突厥,并與統(tǒng)葉護可汗結(jié)為兒女親家(原注:以其女嫁葉護長子呾度),后來也是在西突厥支持下得以復辟。由此,得以訂正了高昌紀年中的某些錯誤,解決了幾點疑團:(1)伯雅之死在武德六年,非元(應作二)年;(2)高昌麹氏享國確為兩《唐書》所志為一百三十四年(原注:除去政變失國六年),共傳十王、九世(原注:我以為嘉死后傳世子光,光死傳弟堅)。因為當時月刊要的急,不及寄您審閱。其時[胡]繩武同志正在緊張的趕寫論文,只由[王]東明同志審閱一遍即交出。月刊戴文保同志又建議我把張雄家世部分作了壓縮(原注:原來萬二千字)。這個稿子目前已交月刊了。對這個問題,不知先生尚有更多的考慮否?

吳先生的此信,兩次提到“那次‘政變’”,又提到“我們組內(nèi)同志都是清楚的,即‘義和’是政變者年號”,說明關(guān)于“義和政變”,在整理組內(nèi)部曾經(jīng)有過討論,并已形成共識。當然,這些共識,難免是一些不成系統(tǒng)的“碎片”。吳先生的貢獻,是將這些“碎片”,通過更加深入的研究,拼綴為一幅完整的畫卷。信中說:“當時月刊要的急,不及寄您審閱。”說明當時吳先生代表整理組寫的文章,都是要經(jīng)唐先生審閱才能發(fā)表的。最后問:“對這個問題,不知先生尚有更多的考慮否?”說明關(guān)于“義和政變”,唐先生的意見至關(guān)重要。

吳震先生《索隱》一文的發(fā)表,不僅使“義和政變”成為歷史定論,更推動了學界關(guān)于“重光復辟”、“延壽改制”、“高昌吉利”紀念幣的鑄造、“義和政變家族”的動態(tài)等一系列問題的探討。其重要性已為學界共識,無須贅述。值得注意的是,《吐魯番出土文書》整理組,是由來自不同高校、科研單位和文博考古單位的專家組成的學術(shù)團隊。唐長孺先生作為整理組組長和一代史學宗師,對很多學術(shù)問題的認識無疑會獨具慧眼和先人著鞭。他將自己的發(fā)現(xiàn),毫無保留地提供給整理組討論,在形成共識的同時,鼓勵大家撰寫文章,進行更加深入的研究。唐先生的這種工作模式,促進了來自不同學術(shù)領(lǐng)域的成員之間學術(shù)關(guān)系的和睦,培養(yǎng)了一大批優(yōu)秀的“吐魯番學”專家。同時,唐先生也贏得了大家的尊敬。吳震先生給唐先生寫信,經(jīng)常抬頭稱“唐師”,結(jié)尾問“師母安好”。其他成員亦然。唐先生整理吐魯番文書筆記的發(fā)現(xiàn),不僅給“義和政變”研究增加了新的學術(shù)史資料,對于了解前輩學者視學術(shù)為公器的高尚情懷也提供了幫助。而關(guān)于后者,也許更值得當代學人好好學習和引為借鑒!