在“蔣維崧先生塑像落成式暨紀念蔣維崧先生誕辰九十六周年座談會”上的發言

⊙ 錢曾怡

蔣先生1955年調來山東大學,當時我還是中文系四年級的學生。我1956年畢業留校,和蔣先生同在一個教研室。1957年我從北京進修回校后,蔣先生上現代漢語課,我幫他為學生輔導。當時全國漢語方言普查,蔣先生是山東省方言調查工作組的領導成員,我負責山大承擔的各調查點。我和蔣先生的接觸,從那時開始,直到他2006年去世,整整經歷了將近50年。我們的關系始終密切,彼此之間都很了解,甚至達到無話不談的程度。

20世紀70年代,山東大學被遷到曲阜。我用了一段時間練字,寫了不少張,后來拿給蔣先生看。他看了半天,指著一個字說,這個字的這一筆還可以。至此我自認為我于書法沒有天分,不能師從蔣先生。但是蔣先生每次出書,都會首先送給我們。

下面,要說說蔣先生對我專業上的許多幫助。太多,撿幾項想到的說。

蔣先生博學是眾所周知的,他對方言學也很在行。我的第一篇方言論文《膠東方音概況》,是蔣先生推薦給《山東大學學報》發表的。以后我的幾篇重要論文,蔣先生都會給我把關,只要我的論文送去,他都會放下手邊的工作為我仔細閱讀,有問題的地方用鉛筆在旁邊打個勾,待我去取時對我說,這里怎么怎么的。記得我的《漢語方言學方法論初探》一文,原先是投給《文史哲》的,被壓了許多日子,編輯讓我刪去一些例子壓縮在一萬字以內,據說他們還去征求過蔣先生的意見,蔣先生說“錢曾怡的文章不能刪”。后來我轉投給《中國語文》,在那里全文發表。我出版的幾部重要著作《煙臺方言報告》《中國語言學要籍解題》《漢語方言研究的方法與實踐》,封面題字都是蔣先生寫的,我還精心保留著蔣先生為我和董治安篆刻的兩個印章。有一次蔣夫人孫珊華給我打電話,讓我去他家一趟,原來是蔣先生要把他關于方言的存書《湖北方言調查報告》贈送給我。蔣先生參加的唯一一次博士論文答辯,做答辯委員主席,博士生是張樹錚。那天文史樓一樓很熱鬧,是因為蔣先生去了,是常誠用輪椅推著他去的。

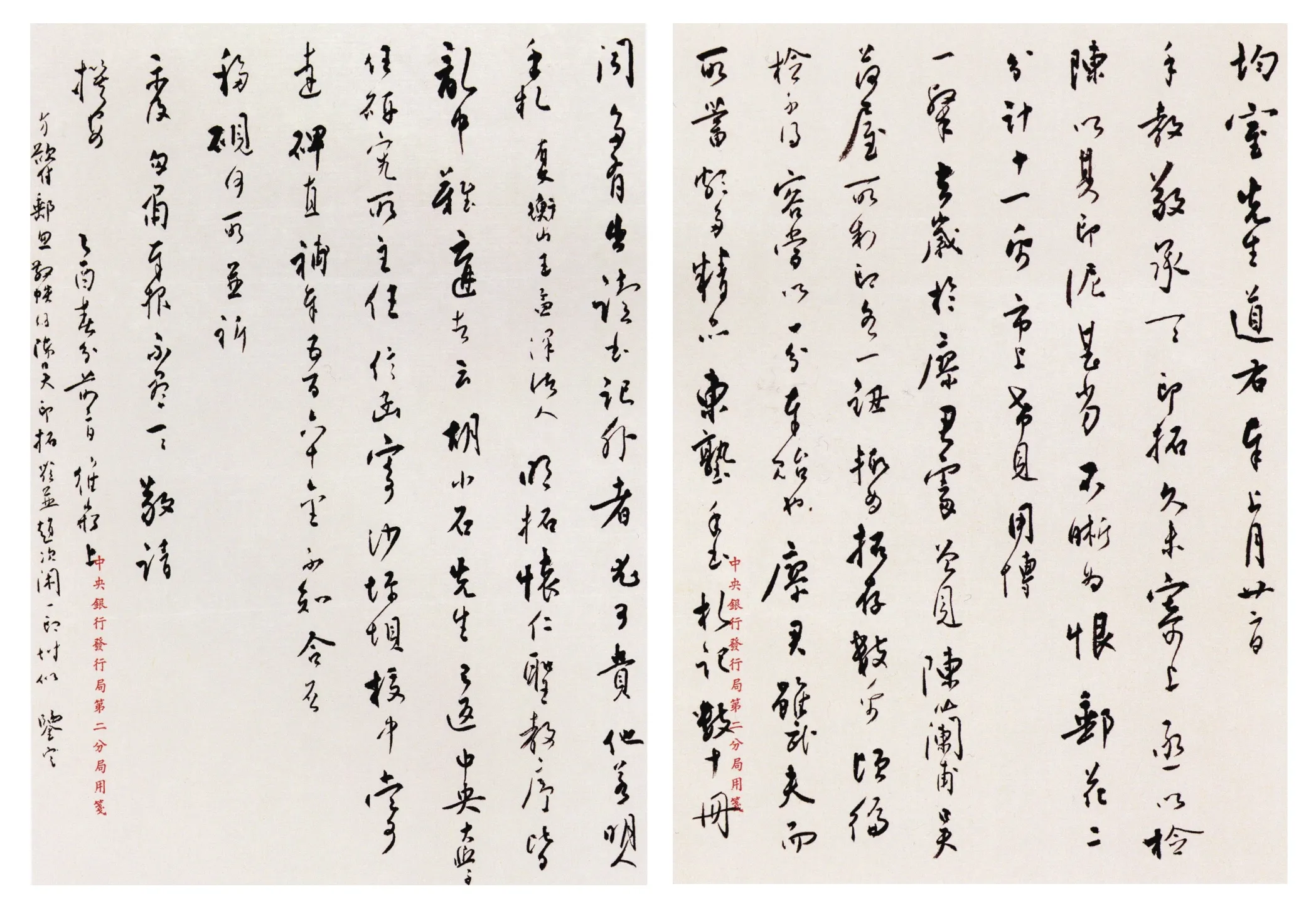

蔣維崧 行書 致易均室手札

20世紀70年代在曲阜,我和王懷讓被派去紙坊鍛煉,掃盲。那個村子幾乎沒有一本字典,回到學校后,我們向學校匯報了這個情況,請示能否編一本字典。正巧省教育部門的杜輝同志到山東大學,說現在字典緊缺,人家遼寧已經編出了一本,叫《學生字典》,咱山東也要編一本,讓山東大學負責編寫。系里組織了編寫組,組長是張自義。在張的領導下,參加人有我、王懷讓、馬松亭、蔣先生、小殷先生(他倆當時還在另冊)。業務負責人名義上是我,其實我依靠的是蔣先生。那時編字典也是受“極左”思潮影響的,在一次工農兵學員的座談會上,有人就提出要為工農兵爭奪每一個字。山西省煤礦的一個什么組批判《現代漢語詞典》,批判丁聲樹,蔣先生看到報道,急得連連說:“怎么辦?怎么辦?”但是我們的《學習字典》還是出版了,收字一萬多,在當時同類字典中是收字最多的,受到各方面(包括丁聲樹先生)的好評。在編字典的過程中,我在蔣先生那里學到了許多。例如:逢古籍引文都要查原著,避免轉引,因為有的引文常常出錯(當時我們就發現《辭海》的一些引文錯誤);在用字造句上無論寫什么,都要字字斟酌;結論要反復思考,不可輕易判斷。蔣先生極其嚴謹的治學態度,是我終生學習的榜樣。

蔣先生頭腦清晰靈活,記憶力之強令人驚嘆,是真正的活字典。蔣先生興趣廣泛,對京劇、音樂,都有很高的欣賞水平,體育方面,還很關心足球比賽。

蔣先生生前也受到過一些不是很公正的對待(如《漢語大詞典》、山東省著名社會科學家名單、《字調和語調》等,具體事實從略),表面他并不在意,其實內心還是有想法的,有時會對我說,說起來很激動,渾身發抖。從《中國近現代書法家作品集?蔣維崧卷》出版;到蔣先生塑像落成,大家在一起暢談蔣先生的成就,蔣先生的在天之靈,一定會得到很大的安慰。

蔣維崧 篆書 《論語·學而篇》第一、二章軸