建黨偉業中的湖南人

玉 然

晚清以降的中國,民族危機空前深重。“國土之大,人民之眾,而為俎上之肉,餓虎取而食之”,這般屈辱境地,引得 “四萬萬人齊下淚”。天涯何處是神州?國人在悲憤中苦苦思索著救國之路。在洞庭湖畔、湘水之濱,自古有著強烈的家國情懷和不屈血性的湖南人,更是懷著解危救難的強烈經世理想,以“救中國從湖南始”的氣概,前赴后繼涌上歷史的舞臺:第一次鴉片戰爭失敗后,魏源編《海國圖志》,提出“師夷之長技以制夷”,開啟向西方學習的思潮;第二次鴉片戰爭后,曾國藩、左宗棠等人發起了以“自強”“求富”為目的的洋務運動,率先啟動中國的近代化;既至戊戌變法,在“吾湘變,則中國變”的信念激勵下,湖南成為變法運動最有生氣的省份,“中國維新,湖南最早……譚嗣同熊希齡輩領袖其間,全國無出湖南之右”(毛澤東語)。維新改良失敗后,湘籍精英被迫走上暴力革命之路,1911 年,以黃興、宋教仁、蔡鍔等為代表的辛亥斗士,為結束中國幾千年的封建專制統治,建立資產階級民主共和國立下不朽功績。

千年學府岳麓書院“惟楚有材,于斯為盛”的門聯是湖湘文化的最好注腳

然而辛亥革命終究沒能改變中國半殖民地半封建社會的性質,也沒能讓中國擺脫民窮國弱的困局。領導辛亥革命的同盟會,及在此基礎上成立的中國國民黨,只是一個成分復雜、組織松散的資產階級政黨,難以成為領導中國革命的政治力量。中國究竟向何處去?一群心懷天下、敢于擔當的湖南人開始了新的探索。他們有的踏上東渡日本的郵輪,希圖破解弱國崛起的密碼;有的自覺背負起中國“根本改造之大任”,奔赴馬克思主義的故鄉歐洲,探尋救國救民之良方;還有一個龐大的青年群體,求知于九州四海,在風起云涌的新文化運動和“五四”浪潮中迅速成長為革命的骨干力量。

十月革命一聲炮響,讓四海尋覓的三湘志士從彷徨中覺醒,建立了對馬克思主義的共同信仰。他們撰文譯稿,開展運動實踐,將馬克思主義的火種播撒于神州大地;他們緊緊追隨“南陳(獨秀)北李(大釗),相約建黨”的腳步,在建黨偉業中開先路、當先驅,寫下了輝煌的篇章——

上海:法租界里為主義奔走的年輕人

1920 年8 月,上海老漁陽里2 號陳獨秀寓所,一個青年急切叩響了掩閉的大門。

來人叫李達,湖南永州人。1913 年和1917 年,他兩次東渡日本留學。留日數年,家國前途無時無刻不縈繞在他心間。教育救國、實業救國理想的漸次破滅,曾讓他像“在漫漫長夜里摸索道路的行人一樣,眼前是黑暗的,內心是極端苦悶的”,直到馬克思主義的出現,他才豁然開朗,從此一門心思鉆研馬列原典,翻譯和撰寫了多本著述。多年后,他將留下“理論界魯迅”(毛澤東語)的盛名,而此時剛結束日本留學生活回到中國的他,更迫切希望的是將理論付諸實踐,“走十月革命的道路,尋找同志干社會革命”,因此甫一回國,他便馬不停蹄地前來拜訪陳獨秀。

此時的陳獨秀,正在積極籌建共產黨組織。早在1920 年2 月,陳獨秀秘密離京赴滬時,李大釗便與他約定“我著手在北京做建黨的準備,你在上海做建黨的準備”,史稱“南陳北李,相約建黨”。同年4 月初,一個叫維經斯基的俄國人以共產國際遠東局使者身份來華,先后與李大釗、陳獨秀會晤,介紹了俄國革命形勢蓬勃發展的境況,更加堅定了早期中國馬克思主義者“走俄國人的路”的信念。

當時團結在陳獨秀身邊的有李漢俊、陳望道等數人。據陳望道回憶:“大家住得很近(都在法租界),經常在一起,反復地談,越談越覺得有組織中國共產黨的必要,便組織了‘馬克思主義研究會’。”但也有異樣的聲音——掛著研究“社會主義”招牌的戴季陶(《星期評論》創辦人之一)、張東蓀(《時事新報》主編)等人反對傳播馬克思列寧主義,反對成立中國共產黨,不久就退出了研究會的活動。

就在這時,李達回到上海。李達的加入,壯大了陣營力量,陳獨秀十分欣喜,立即邀請他做發起人,參與上海共產黨早期組織的創建。

1920 年8 月的一天,上海共產黨早期組織在《新青年》編輯部正式成立。據回憶,當時的名稱為“共產黨”,或“共產黨臨時中央”。

這是中國大地上成立的第一個共產黨組織,在1921 年中共一大召開前的創黨實踐中始終發揮著領導核心作用,肩負著正式成立全國性的統一的中國共產黨的歷史使命。

1920 年11 月7 日,一份既秘密又公開的新雜志在上海創刊。它的編輯部地址保密,印刷、發行均不對外,所刊文章一律署化名。然而其要目廣告,卻公開刊登在《新青年》雜志上。這份新雜志的刊名,是中國有史以來未曾有過的,就叫《共產黨》,其主編便是李達。

《共產黨》月刊是中國無產階級的第一個黨刊。它選定在十月革命3 周年的日子創刊,首次在長夜難明的中國大地上舉起了共產黨的鮮艷旗幟。它大力宣傳無產階級革命理論和建黨學說,探討中國革命的問題,因此被各地共產主義者視為必讀材料之一,甚至成為海外留學的先進知識分子爭相傳閱的讀物。毛澤東讀到這本雜志,盛贊其“頗不愧‘旗幟鮮明’四字”。

在北洋軍閥統治下辦這樣一個刊物,困難可想而知。“編輯部”就設在一個小亭子間,當時兼為李達與夫人王會悟的婚房。經費沒有保證,李達便和當時的商務印書館編輯沈雁冰商量,為商務印書館寫稿掙取稿酬,以充作辦刊經費。人手少,工作緊張,李達便一人擔當了從寫稿、編輯到發行的全部工作。更難的是,文稿隨時有被查抄的危險,如第三期首篇文章便以“此面被上海法捕房沒收去了”幾個大字開了天窗。但這些都無法澆滅李達心中救國濟世的熱火。這個一襲長衫戴著老式黑框眼鏡的青年,濃濃的書卷氣中透著湘湖子弟的血性與倔強。

然而受當局所迫,這本雜志只堅持出版了6期便被迫停刊。但它為中國共產黨的建立打下了堅實的理論基礎。

在辦刊同時,李達還兼任了代理上海共產黨早期組織書記一職,主持上海共產黨早期組織的全面工作,直到黨的一大召開。

在上海共產黨早期組織中,同李達一樣,以家國擔當為念,為實現共產主義理想而來的,還有湖南長沙人陳公培和湖南平江人李季等。

陳公培本來求學于北京,1920 年春為尋求救國真理追隨陳獨秀來到上海。1920 年5 月,馬克思主義研究會籌劃期間,陳公培便積極參與討論,成為研究會的第一批會員。陳公培博學多才、思想敏銳,為人真誠、辦事踏實,陳獨秀對他十分贊賞,時常委以重要事務,中國共產黨第一個黨綱草案的起草工作便是陳獨秀委托他主要參與的。此后不久,陳公培赴法國勤工儉學,臨走時,還按陳獨秀的指示,帶了一份黨綱去法國,推動旅法華人中的共產黨早期組織的創建。

至于李季,1936 年,毛澤東在延安和斯諾談話時曾說,有三本書建立起了他對馬克思主義的信仰,其一便是李季翻譯的《社會主義史》。就在《社會主義史》出版前夕,在山東棗莊煤礦擔任英文秘書的李季獲悉陳獨秀準備籌建第一個共產主義小組,立即辭工前往上海參加了籌建工作。上海黨早期組織成立后,他又隨陳獨秀前往廣東,協助廣州共產主義早期組織的創建。

上海是當時中國第一大城市和工商業中心,也是全國工人最多最集中的城市,為推動馬克思主義在中國植根,湘籍共產主義者率先將馬克思主義傳播的觸角深入到工人群體之中。

1920 年10 月3 日,上海工人代表齊聚霞飛路漁陽里6 號,鄭重召開上海機器工會籌備會。籌備會主席及會議主持者,名叫李中。

李中原名李聲澥,出生于氣質勁悍決烈的湘中古城湘鄉。1911 年,14 歲的李中正在父親所辦的鄉間私塾讀書,聽到辛亥革命爆發的消息,立即決然將自己頭上的辮子剪掉。1913 年秋,向往新學的他考入湖南省立第一師范,與毛澤東、蔡和森一起成為楊昌濟的學生。1918 年,李中從湖南一師畢業。懷著經邦濟世的信念,他聽取毛澤東“為尋求救國的道路,各方面的陣式都要擺開”的建議來到上海,輾轉成為江南造船廠的鉗工。因為敬慕陳獨秀,他幾經周折,打聽到陳獨秀的居處,常去拜訪請教,甚為陳獨秀欣賞。后受陳獨秀之邀,前來老漁陽里2 號合居,成為上海共產黨早期組織的一員。

1920 年9 月26 日,在上海共產黨早期組織主辦的工人報刊《勞動界》上,一篇題為《一個工人的宣言》的文章猶如閃電劃破上海灘十里洋場,成為工人階級覺醒的例證,文章署名便是“海軍鉗工李中”。“到了這個時候,甚么昏霧黑霾都要開了,甚么地獄監牢都要破了,甚么階級束縛都要除了!”呼吁“要產生工人的中國”。這振聾發聵的戰斗號角為工人追求自由和解放指引了航向。

隨后,李中又與陳獨秀起草了中國第一個工會章程《機器工會章程》。

致力于工人運動的還有湖南江華人李啟漢。

李啟漢是個極富傳奇色彩的人物:他是第一個為中國工人運動入獄的共產黨人,是第一個創辦中國工人勞動補習學校的啟蒙者,也是第一個領導中國工人罷工的領導者。

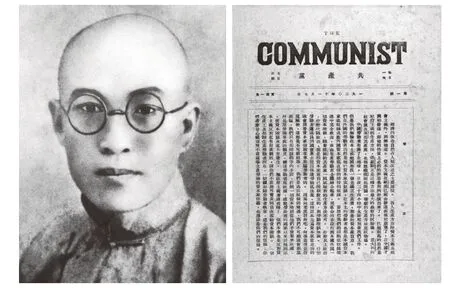

李達與他主編的《共產黨》月刊

1921 年1 月,上海共產黨早期組織成立職工運動委員會,李啟漢為具體負責人之一。考慮到工人沒有文化就很難按照馬克思主義的原則組織起來,他在紡織工人集中的滬西小沙渡創辦工人半日學校。這是中國共產黨歷史上最早建立的工人學校。為了擴大學校影響,李啟漢在取得組織同意后,有創意地在寒假期間將學校暫時改為上海工人游藝會,以開展文娛活動的方式來吸引更多的工人,傳播革命真理。工人學校在廣大工人中撒下革命的種子,培養了大批得力的工會骨干和工人運動積極分子。

為了進一步引導工人運動的覺醒,1921 年新年,6 萬多份賀年卡被散發到上海大街小巷。賀卡正面印著“恭賀新年”四個大字,反面卻印著一首《太平歌》:“萬惡財主銀錢多,都是勞工汗和血。誰也曉得,為富不仁是盜賊。誰也曉得,推翻財主天下悅。誰也曉得,不做工的不重吃。有工大家做,有飯大家吃,這才是共產社會太平國。”

李達、李啟漢等上海早期共產主義組織成員沿街發放賀年卡,反動者驚呼:“共產主義的幽靈游蕩到上海來了!”而工人們拿到賀年卡則分外高興,因為《太平歌》道出了他們的辛酸苦難,而卡片中繪出的共產社會圖景,則不動聲色地引燃了工人心中反抗壓迫的火苗。

北京:一群為主義忙碌的湖南青年

1920 年八九月間,李大釗身邊的得力干將張國燾、張申府由滬返京,陳獨秀通過他們轉告李大釗,希望“從速在北方發動”建黨,李大釗對此“無保留的表示贊成”。 1920 年10 月,北京共產黨小組在北大紅樓李大釗辦公室正式成立。

北京作為新文化運動和五四運動的策源地、進步雜志《新青年》的陣地,加上李大釗的搖旗吶喊,有著深厚的建黨基礎。其實早在上海共產黨早期組織成立前,北京便已出現了共產黨的雛形。

1920 年春,北京景山東街2 號的兩間房子成為一群進步青年頻繁出沒的場所,它有個奇怪的名字:“亢慕義齋”。“亢慕義”其實是德文“共產主義”的譯音。當時李大釗等人在北京大學發起組織馬克思學說研究會,沒有地方開展活動,便去找北大校長蔡元培要房子。蔡元培比較開明,給了兩間房子,一間當辦公室,一間做圖書室,作為馬克思學說研究會的活動場所。“這是個馬克思主義者的結合,企圖建立共產黨。”當時參加研究會的湖南津市人朱務善如是評價。

在馬克思學說研究會最早發起的19 位成員中,湖南人有7 個之多:宜章人鄧中夏,瀏陽人羅章龍、李梅羹,酃縣(今炎陵縣)人何孟雄,長沙人繆伯英、吳汝銘,醴陵人楊東莼,津市人朱務善。他們成為中國最早一批研究并傳播馬克思主義的人員。鄧中夏是其中的骨干,研究會成立后,因李大釗公務繁忙,具體事務多由鄧中夏負責。

在世人眼中,鄧中夏有著湖南人火一樣燃燒的激情與鐵一般堅定的信念。

鄧中夏向工人群眾演講

1917 年,鄧中夏結束與毛澤東、蔡和森等好友指點江山激揚文字、論辯于橘子洲頭的歲月,入北大中文系學習。任教于北大的李大釗,給他打開了馬克思主義的大門。無數個夜晚,他就著宿舍昏黃的燈光,一遍遍讀李大釗的《庶民的勝利》和《布爾什維主義的勝利》,心懷激蕩。

“這可是激進分子的書,政府看見可是要殺頭的啊。”這位前清舉人父親看見兒子床頭放著的一本《共產黨宣言》,憂心不已。更讓父親驚懼的是,他希望兒子一世安穩,兒子卻以“舍我其誰”的豪情站上領導反帝愛國運動的風口浪尖——在五四運動“火燒趙家樓”中頂著槍口身先士卒沖鋒在前,組織全國性秘密團體學生救國團,籌辦反帝愛國主義雜志《國民》,為啟迪民眾反抗成立平民教育講演團……

為了將兒子拉回“正軌”, 臨近大學畢業,在京做政府行政院書記官的父親為兒子在北洋政府里謀取了一份待遇優厚的差事,卻遭到兒子拒絕:“我要做公仆……我的目的是要為廣大群眾謀利益,絕不為個人自私自利,單獨發財。”為此,父子決裂。

“覺悟的門前,便是刀山劍樹,我們是開門呢,還是不開門呢?”“醉心救國事”的鄧中夏選擇了為家國大義赴湯蹈火。

羅章龍在長沙讀書時,也與毛澤東、蔡和森交往甚密。1915 年,毛澤東以“二十八畫生”之名在長沙各校園門口張貼征友啟事,回應者寥寥,多年后毛澤東笑談只征得“三個半”志同道合的朋友,其中兩個已淡忘,李立三被視為“半個”,唯羅章龍,在毛澤東眼里是實實在在的“一個”。當時羅章龍也給自己取了個氣概不凡的名字:縱宇一郎。湖湘書生的意氣與豪情呼之欲出。

1919 年,羅章龍入學北大文學院后,迅速成為與鄧中夏等湘籍學子并肩而戰的勇士。北京共產黨主義小組成立后,決定組織社會主義青年團,羅章龍勇擔建團重任。1920 年11 月,北京共產黨小組改名為中國共產黨北京支部。李大釗被推選為書記,張國燾負責組織工作,羅章龍負責宣傳工作。

湘女也從來不乏男子的視野與氣魄。就讀北京女子高等師范學校的繆伯英,通過參加北大的湖南學生同鄉會結識了鄧中夏、何孟雄等人,逐漸進入到這個探討改造社會的“小圈子”。她曾發表文章,用馬克思主義觀點闡述家庭的演變和婦女解放的關系,號召中國廣大婦女向光明的路上走。其間她與何孟雄因為共同的革命信仰走到了一起,成就了一段“‘英’‘雄’夫婦”共同建黨佳話。繆伯英也成為中國共產黨第一位女黨員。

懷著矢志救國理想的湘籍青年,自覺向著共產主義組織靠攏。據統計,在黨的一大召開前,北京支部的10 余名黨員中,湖南人有7 位。許多人在當局高壓下瞻前顧后猶豫不決時,湖南學子義無反顧地追隨信仰迎難而上。

北京共產黨早期組織成立后,重視深入到工農群眾中去開展工作,其中湘籍共產主義者在風起云涌的工人運動中,更是承擔了主力角色。

當時北京是新文化運動陣地,但工人力量較為薄弱,鄧中夏等人便選定距北京城區21 公里、產業工人較為集中的長辛店作為突破口,以“提倡平民教育”為名開辦勞動補習學校。勞動補習學校分為日班和夜班兩部。日班主要招收工人子女入學,夜班則專收工人。學校設有圖書館,訂購了很多進步報刊。工人晚間聽課學習,白天到工廠里互相交流,迅速提高了覺悟。在此基礎上,他們成立了數個工人組織。由于成就斐然,長辛店勞動補習學校與前文提到的滬西工人學校并稱為“中國共產黨最初做職工運動的起點”。

補習學校的教師多為湖南人。作為學校的實際負責人,鄧中夏每周去講兩次課。朱務善曾感慨地回憶:“記得他(鄧中夏)在長辛店工作時,非常艱苦耐勞,終日號召奔走,埋頭苦干。做具體工作是他,做宣傳指導工作也是他,每天吃兩頓窩窩頭或幾個燒餅,用涼水送下。工作忙時,常常蓬頭垢面,不加修飾,晚間不能回北京時,則用幾條板凳當床鋪,擺在學校課堂里睡。”

這對“吃得苦,霸得蠻”的湖南人來說,并不算什么。“哪有斬不掉的荊棘?哪有打不死的豺虎?哪有推不翻的山岳?你必須奮斗著,勇猛地奮斗著,勝利就是你的了。”鄧中夏如是說。眾多湘籍熱血青年也是如此踐行的。除了北京,他們還不畏艱難,苦干實干,分赴保定、張家口、石家莊、唐山等地,深入開展工人運動。

根據“半年來運動所得”, 1920 年12 月,何孟雄發表《勞工運動究竟怎樣下手》,闡述了在中國發動和組織無產階級勞工運動的特點和規律,并介紹了對待不同行業、不同信仰和不同年齡工人的工作方法,為北方早期工人運動提供了重要的“參考手冊”和“學習指南”。

與工人運動的結合,推動馬克思主義更深入地植根于中國大地,為中國共產黨的創立和發展奠定了思想和階級基礎。而湖湘志士走到哪里,就把進步的理念與革命的風暴帶到哪里。剛與毅,責任與擔當,鋪墊成這個群體的底色。

長沙:湘水之濱理論建黨的先行者

就在陳獨秀積極推動成立上海共產黨早期組織時,1920 年5 月初,毛澤東開始了他的第三次上海之行。

此時的他,走出韶山沖已近十年。

十年間,他將最為書生意氣的學生時代留在了湖南省立第一師范。在這里,他遇到了徐特立、楊昌濟等刻著湖湘文化憂患意識烙印、矢志“教育救國”的恩師,結交了蔡和森、蕭子升、鄧中夏等志同道合的人生摯友,與何叔衡、賀民范等從晚清秀才轉變而成的革命先行者成為忘年之交。在這里,毛澤東“立奇志,交奇友,讀奇書,創奇事”,在湖湘文化注重探求宇宙、人生之大本大源的氣度引導下,努力探求國家治亂興亡之道,最終迸發出“問蒼茫大地,誰主沉浮”的時代強音。

1918 年,岳麓山下,湘水之畔,毛澤東與蔡和森、何叔衡、蕭子升等熱血青年創新民學會,宏旨“革新學術、砥礪品行、改良人心風俗”。往后歲月,新民學會發展壯大,始終將濟世救國的責任與擔當刻入骨髓。

“我們同志,應該散于世界各處去考察,天涯海角都要去人,不應該堆積在一處。最好是一個人或幾個人擔任去開辟一個方面。各方面的‘陣’,都要打開。”于是,胸懷日月眼納乾坤的湖湘青年,前赴后繼走上赴法、赴俄勤工儉學之路。而毛澤東選擇了留在國內了解中國國情,研究中國問題。

1918 年8 月,為了組織新民學會會員和湖南學生赴法勤工儉學,毛澤東第一次赴京,結識了李大釗和陳獨秀,從此急速向馬克思主義靠攏。

半年后,因為母親病重,毛澤東回到長沙。隨后,五四運動浪潮沖破洞庭湖畔的思想封鎖洶涌而至。在新民學會的串聯下,三湘大地群情激奮,一場轟轟烈烈的反帝愛國群眾運動拉開大幕。

為提高民眾政治覺悟、鞏固民眾革命熱情,推動五四運動深入發展,在毛澤東、彭璜、蕭三、何叔衡、易禮容等新民學會會員策劃下,《湘江評論》橫空出世。“世界的大潮卷的更急了!洞庭湖的閘門動了,且開了!浩浩蕩蕩的新思潮業以奔騰澎湃于湘江兩岸了!……如何承受他,如何傳播他,如何研究他,如何施行他,這是我們全體湘人最切最要的大任務。”在《湘江評論》的創刊詞中,毛澤東激情洋溢地高呼。

《湘江評論》激勵著人們“向強權者作斗爭”,“摔掉吃人的禮教的枷鎖”,啟發“湖南的青年們站起來,做推動新文化、新思想的先鋒,一起奔向反帝反封建的前線”,被李大釗盛贊為全國最有份量、見解最深的刊物。但當時主政湖南的軍閥張敬堯卻將其視為眼中釘,于1919 年8 月將其查封。

張敬堯在湖南的反動統治激起民憤,很快引發轟轟烈烈的驅張運動。毛澤東等人為此奔走呼號大半年之久,終于利用各方勢力的矛盾將張敬堯趕出湖南。毛澤東第三次到上海便是在此次驅張運動由京返湘途中。

毛澤東此次在上海逗留了近兩個月。其間,他成為漁陽里2 號的常客。他同陳獨秀談自己讀過的馬克思主義書籍,談俄國十月革命與籌建中國的共產主義組織等。多年后,毛澤東回憶:“陳獨秀談他自己的信仰的那些話,在我一生中可能是關鍵性的這個時期,對我產生了深刻的印象。”

蔡和森和向警予

回長沙后,毛澤東應陳獨秀之約,開始在長沙籌備成立黨組織。但急欲“挽湘江千丈水,蕩滌神州”的毛澤東,發現當時“湖南人腦子饑荒,實在過于肚子饑荒”。在張敬堯的言論堵塞政策下,各種報刊漸次被查封,湖南民眾對國內局勢竟不知不覺。為了沖破思想禁錮,傳播馬克思主義,1920 年8 月,毛澤東與湘鄉人易禮容、彭璜,寧鄉人何叔衡等發起成立長沙文化書社,希“以最迅速、最簡便的方法,介紹中外最新書報雜志,以充青年及全體湖南人新研究的材料”。湖南由此一躍而成當時銷售新書刊最多的省份之一。

隨后,在以毛澤東為首的新民學會會員組織下,湖南俄羅斯研究會、“自修學社”、自修大學先后成立,馬克思主義學習與宣傳風生水起,在湘江之濱日漸匯集起磅礴之力。也正是在這個時期,年輕的劉少奇、任弼時、蕭勁光等深受感召,滿懷抱負走上了留學蘇俄的旅程。

就在這年的11 月,毛澤東先后收到蔡和森自法國寫來的兩封關于建黨的長信。隨著這不遠萬里輾轉而至的長信,我們先回溯到這群湘籍留法青年的成長軌跡——

1919 年底,蔡和森、向警予、蕭子升、李維漢、李富春、李立三、勞君展等赴法勤工儉學,從此,新民學會兵分兩支,國內國外以書信為橋梁,互相激勵,各自探索。身在異國的湘籍留法學子以一種使命在肩的緊迫感,在馬克思主義誕生地歐洲如饑似渴地探索革命真理。盡管經濟拮據,不少人仍攢錢購買并通過郵寄方式互相傳閱馬克思主義讀物。而蔡和森以頑強毅力和霸蠻精神“日惟字典一冊,報紙兩頁,進行自學”,3 個月后“看報漸有門徑,各國社會運動消息,日能了解一二”。半年之后,“思想門路大開,以世界大勢律中國,對于改造計劃略具規模”。

在國內建黨呼聲日漸高漲之時,1920 年7 月,新民學會旅法成員集結蒙達爾紀召開了一次不尋常的會議。在會上,新民學會完成了從“革新學術”到“改造中國與世界”的宗旨提升。但在討論改造中國與世界的方法時卻有了分歧,向警予、蔡暢旗幟鮮明地支持蔡和森提出的“主張馬克思主義及俄式革命”,蕭子升等人則主張溫和的革命。爭論相持不下,兩派各自寫信給毛澤東裁定。

也正是在這年7 月,蔡和森從法文報紙上獲悉,30 多個國家在莫斯科召開萬國共產黨會議,于是他認定蘇聯一定會派人到中國組織成立共產黨。在給毛澤東的信中,他的興奮之情溢于筆端:要“明目張膽正式成立一個中國共產黨”,“因為他是革命運動的發動者、宣傳者、先鋒隊、作戰部……”他希望毛澤東物色100 個彭璜式的人物,分布到全國各處,“準備做俄國的十月革命”。這般遠見卓識,在當時的中國閃耀著穿透陰云迷霧的光芒。

這與毛澤東的看法不謀而合。9 月初,毛澤東在談到俄國十月革命的經驗時,亦闡述了建立共產黨的重要性。他說,列寧建立了平民革命的空前大業,是因為有用布爾什維主義武裝起來的“真正可靠的黨眾”,這個黨發動了占全國人口十分之八九的勞農階級,取得了俄國革命的成功。因此他在回信中,對蔡和森的主張表示“沒有一個字不贊成”,這是“山窮水盡諸路皆走不通了”的最后選擇。

就在這前后,毛澤東還收到陳獨秀、李達的來信,信中正式委托他負責建立長沙共產黨早期組織。

一切似乎水到渠成。1920 年11 月底,長沙共產黨小組正式成立,負責人是毛澤東。據李達回憶,至中共一大前,長沙共產黨早期組織有成員近十人,現在可以確定的有毛澤東、何叔衡、彭璜、賀民范、易禮容等6 人。這便是蕭子升晚年回憶中所說的:“1920 年,新民學會出現了分裂,在毛澤東領導下,那些熱衷于共產主義的人,形成了一個單獨的秘密組織。”為避開反動軍閥的控制,這個組織當時處于“潛在”狀態,沒有留下完整的文字資料,沒有公開的辦公場所,沒有正式通告,更沒有成立儀式,以至于對其存在至今仍有人質疑。但星星之火,已然蓄積起了燎原的能量……

他們一步步走向中國歷史舞臺的中央

除上海、北京、湖南外,其他各地共產主義小組也陸續成立:1920 年秋,上海黨組織成員李漢俊、劉伯垂受陳獨秀委派,回九省通衢武漢聯系董必武籌建了黨組織。1921 年年初,濟南第一師范學生王盡美和濟南一中學生鄧恩銘等人在北京共產黨組織的幫助下建立了濟南共產主義小組。1920 年9 月,廣州無政府主義者曾成立了一個所謂的“共產黨”,陳獨秀與林伯渠、李季來到廣州后,對其進行改組,重建了廣東共產黨支部。1920 年10 月,張申府應邀赴法國里昂大學任教期間,“和周(恩來)總理、劉清揚、趙世炎、陳公培成立了小組”。蔡和森、李立三則于1921 年11 月回國后,由陳獨秀和陳公培介紹入黨。旅日支部的主要成員為施存統和周佛海(湖南沅陵人)。周佛海在留日期間,在上海報刊上發表了大量介紹馬列主義的文章,因此深受陳獨秀青睞。1920 年6 月,施存統去東京時,陳獨秀特意囑托他與周佛海聯系,成立了中國共產黨日本小組。

1921 年6 月上旬,共產國際代表維經斯基、馬林到達上海,與李達、李漢俊等秘密接上了頭。基于中國早期黨組織籌建的具體情況,他們判斷中國成立全國性的共產黨組織的條件已經成熟,便提出了召開全國代表大會的建議。于是,在與陳獨秀、李大釗商議確認后,李達、李漢俊發信給各地黨小組,號召“各派代表二人到上海開會”(李達回憶)。考慮到代表或許存在經費困難問題,便又從馬林帶來的活動經費中,給每位代表寄出100 元當作路費。建成全國統一的馬克思主義政黨的號角正式吹響了!

各地共產黨早期組織接信后立即響應。北京共產黨組織的代表是張國燾和劉仁靜。據劉仁靜回憶,李大釗當時正擔任北京大學教授兼圖書館主任等職,時值年終,公務繁忙,因此無法出席會議。在選舉除了張國燾外的另一名代表人選時,大家曾提名鄧中夏和羅章龍,“然而他們十分謙讓,以工作忙不克分身為由辭謝,這樣最后才確定我當代表”。“我們都沒有預見到一大的歷史意義,因而使得這莫大光榮不適當地落到了我的頭上。”

湖南共產主義小組代表則是毛澤東和被尊為黨內“五老”之一的革命長者何叔衡。此外參加一大的還有上海代表李達、李漢俊,武漢代表董必武、陳潭秋,濟南代表王盡美、鄧恩銘,廣州代表陳公博、包惠僧(陳獨秀指定的私人代表),以及東京小組代表周佛海(當時施存統因學業較重,而周佛海恰值假期,且多年未能回國,故決定由周出席)。由于路途遙遠,通信不暢,旅法共產黨早期組織沒來得及派代表回國參加。陳獨秀也因種種原因,身處廣州而未能出席。

李達作為一大的實際召集人,對會議做了事無巨細的安排。當時上海的淞滬護軍何豐林(即后來殺害李大釗的直接劊子手)仇視革命,因此要找一個安全的會議場地需慎之又慎。李達起初打算租下一處旅館,既能安排代表住宿,又方便舉行會議,但連看幾處都未能找到合適的。后在夫人王會悟的建議下,他將會議場所定在了李漢俊的哥哥李書城的寓所,而住宿則選在了離李公館一站路之遙的博文女校。

7 月23 日, 李書城公館一間只能容納十幾人的小客堂里,具有劃時代意義的中國共產黨第一次全國代表大會順利召開。此后的數日,從上海石庫門李書城公館到嘉興南湖的畫舫,中國共產黨第一次代表大會幾經周折,終于勝利閉幕!

至此,中國共產黨正式誕生了!它如同在沉沉暗夜籠罩的中國大地點燃了一束明亮的火炬,飽受屈辱的中華民族終于找到了奔向獨立與復興的方向。

中共一大會場(場景圖)

在這場波瀾壯闊的大變局中,湖南子弟一步步遵循著內心救國圖強的呼吼,走向近現代中國歷史舞臺的中央:在一大召開前的全國50 多名早期共產黨員中,湖南籍黨員有20 多名;中共早期共成立了8 個共產主義小組,湖南人參與了其中6 個的創建;出席一大的13 位代表中,4 名為湖南人;一大后成立的中共湖南支部,成為中國共產黨第一個省級支部。此外,還有一串閃耀星河的名字:第一個明確提出“中國共產黨”組織名稱的蔡和森,第一個強調“唯物史觀是吾黨哲學的根據”的毛澤東,中共第一位女黨員繆伯英,第一位女中央局委員向警予,中國共產黨領導工人運動的第一批先驅鄧中夏、李啟漢,第一個工人黨員李中……

在往后的革命歲月中,湘籍早期建黨精英為家國使命前赴后繼,死而后已。鄧中夏、蔡和森、何叔衡、何孟雄、李啟漢、繆伯英、彭璜……一個個血染史冊的名字,成為湖湘仁人志士舍生取義的最生動注腳。

“若道中華國果亡,除非湖南人盡死。”從屈子沉吟《離騷》于汨羅江畔,在湖湘大地渲染下愛國憂民的基調,到王船山揮毫寫下“六經責我開生面,七尺從天乞活埋”,在湖湘血脈中注入經世致用、率天載義的豪情擔當;從曾國藩率領湘軍叱咤晚清政壇,賦予湖南人開闊的視野與雖處陋室志在天下的情懷,到譚嗣同菜市口引頸受戮,將踔厲敢死、以身許國的赤誠與血性刻進湖湘志士的骨髓,千百年來,湖湘文化精神薪盡火傳,涵養了一代又一代的三湘子弟,引領著他們在每一個關乎家國民族興衰存亡的緊急關頭拍案而起,力挽狂瀾。

歷史車輪滾滾向前。穿越百年風云,青年毛澤東在湘水之濱的疾呼仍歷歷在耳:“天下者,我們的天下;國家者,我們的國家;社會者,我們的社會,我們不說,誰說?我們不干,誰干?”如今新時期新征程的集結號早已吹響,吃得苦霸得蠻的湖南人,唯有擼起袖子加油干,方能不負時代,不辱使命。