《讀懂鄉村》(三)傳統鄉村是財富經營總部

——兼談“農為邦本”與鄉村經濟學

農耕經濟是根植于鄉村的有根經濟

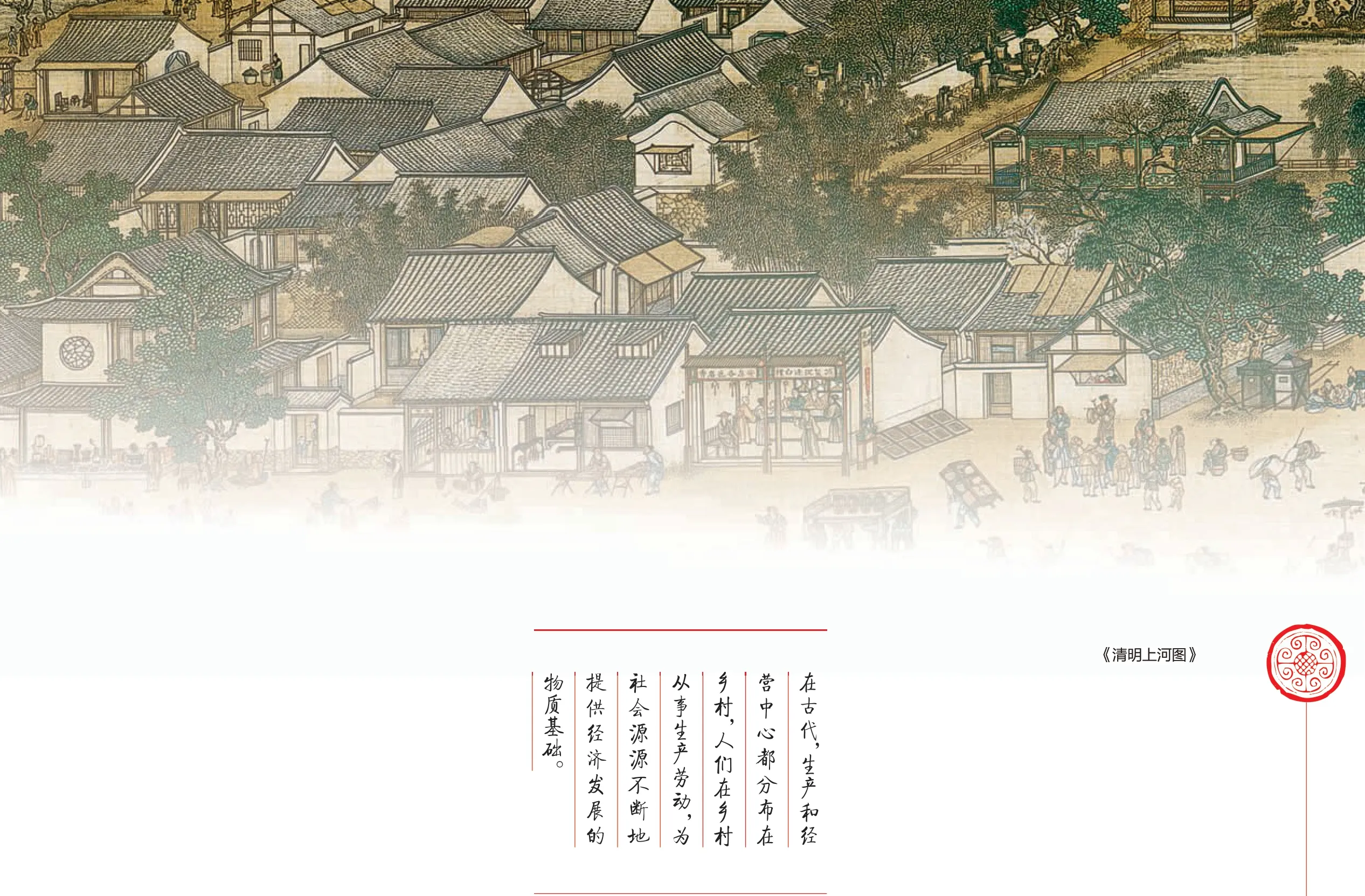

中國古代也發展了高度發達的工業經濟,只不過古代工業經濟與現代工業經濟不一樣,它是一種手工業經濟。比如,古代的陶器、瓷器乃至鐵器,等等,都來自手工業生產。手工業經濟是中國古代財富的重要來源。但自近現代以來,隨著機械化工業的崛起,手工業經濟逐漸衰敗,經濟中心向城市轉移,鄉村經濟便隨之衰微。許多人對中國古代鄉村文明的認識,一直滯留在民國時期落后衰敗的樣子。其實不然,我國古代鄉村經濟繁榮時期應該是像《清明上河圖》里的樣子。

中國古代同樣發展了金融經濟。在古代,隨著商品經濟、工業經濟的發展,貨幣的融通功用顯得愈來愈重要,于是誕生了票號、錢莊。其中,最著名的有清朝晉商所經營的“匯通天下”票號。票號和錢莊就相當于現代經濟時代的“銀聯”。所以,所謂“金融經濟”,中國古代其實早已有之。

值得指出的是,中國古代農耕經濟繁榮發展衍生出來的商品經濟、工業經濟,尤其是金融經濟在一定程度上也都會往城市發展,但是無論經濟如何發展,中國古代財富的生產中心依然在鄉村,不在城市。究其原因有二:首先,支撐農業生產和手工業發展的原材料都在鄉村,所以它們的發展離不開鄉村;其次,古代鄉村經濟是一種“前店后廠”式的混業經濟,一個家庭既要搞農業生產,又要搞手工業生產,還要兼顧商業經營。這樣一種混業式經濟模式,決定了其落地發展空間只能選擇在鄉村和小鎮。

義利財富觀影響下的鄉村社會經濟發展

古代商人發家致富后,最終都會回到家鄉,購地蓋房,安置家業。古人認為,這是他們追求財富的最終目標。

中國古代鄉村不僅是財富生產中心,也是財富經營管理總部。尤其是手工業經濟發展以后,這一特征體現得尤為明顯。

以山西省長治市蔭城鎮為例。長治蔭城是中國古代鐵業制造中心之一,早在明代就以生產銷售鐵貨馳名全國,有“天然鐵府”之稱,江湖中更是流傳著“萬里蔭城、日進斗金”之說。《潞州志》記載,蔭城當時“戶有八百,商有五百,店鋪林立,經商如織,商賈如云,列市如櫛”。也正是這塊小盆地,催生了山西兩大商幫之一——澤潞商幫。當時澤潞商幫所經營的鐵貨貿易北輻射至北京、內蒙古甚至俄羅斯,東到日本,南到上海、廣州以及東南亞地區。可以說其經營規模就相當于今天的大跨國公司。但是無論其產業規模有多大,經營管理產業的總部始終在蔭城,永遠未離鄉土。明代洪武年間,官府還在蔭城專門設立了全國鐵業所。

在古代,鄉村不僅能生產和創造財富,還有一種特別的功能——吸引財富回流。古代商人發家致富后,最終都會回到家鄉,購地蓋房,安置家業。古人認為,這是他們追求財富的最終目標,也是向社會顯示其富貴的標志。正是基于這一財富回流模式,古人為我們留下了諸多豪華且具有很高藝術價值的深宅大院,比如山西晉中市的喬家大院、王家大院,安徽黃山市的譚家大院,浙江麗水市的黃家大院等。

那么,中國古代社會為何會形成財富回流這一普遍現象呢?深入剖析,我們發現,這正是由中國傳統的義利財富觀所決定的。何謂“義利財富觀”?早在2500年前的儒家經典《大學》中就給出了明確的闡釋:“是故君子先慎乎德。有德此有人,有人此有土,有土此有財,有財此有用。”意思就是說,君主有好的德行就有人民擁戴,有了人民擁戴就會有土地,有了土地就會有財富,這樣國家便會富有,國民能過上溫飽小康的生活。所以“德者本也,財者末也”,也就是要“先義后利”,這是古人恪守的商業倫理準則。如果違背了這個原則,就要受到懲罰——“貨悖而入者,亦悖而出。”就是說,如果人的財富來路不明不白,總有一天也會不明不白地失去。中國古人經商必須遵循這一準則。當他們積累了一定財富后便回鄉置業,并要捐出一部分財富用于鄉村公益事業,比如修橋、修路與辦學等。這就是“鄉賢”的由來。古代社會逐漸形成了“不患寡而患不均”的財富分配觀。

由此可見,扎根于鄉村的基于義利財富觀建立起來的傳統經濟模式,擁有一種天然的抑制資本經濟滋生的“免疫力”。由此也可知,后來中國接受馬克思社會主義思想是有著歷史文化與自然經濟基礎的。

『農本商末』經濟思想的新時代解讀

早期的時候,筆者曾“迷信”西方經濟學,并根據西方經濟學原理批評過中國古代社會“農本商末”的思想,認為正是這種封建思想耽誤或者說阻礙了中國古人推動工業經濟的發展,導致中國古代社會發展過于緩慢,以至于后來遭到了西方列強的凌辱。

但是今天,我發現這個批判是錯誤的。對中國古代經濟模式的批判,有一個假定的前提——中國古代封建文明完全是愚昧落后的文明。但事實并非如此。只要我們認真研讀2000多年前司馬遷的《史記·貨殖列傳》就會發現:它其實就是中國最早的《國富論》。關于農工商關系,《史記·貨殖列傳》明確指出:“夫用貧求富,農不如工,工不如商。”就是說,要從貧窮達到富有,務農不如做工,做工不如經商。雖然商業創造財富的速度快,但如果一個國家的人都去經商,也是不合理的。所以《史記·貨殖列傳》也指出:“農不出則乏其食,工不出則乏其事,商不出則三寶絕,虞不出則財匱少。”就是說,社會的進步需要農、工、商協調發展,單一產業過度發展的結果會導致社會經濟發展失衡。所以,其實中國古人對社會經濟發展規律是有著清醒認識的:從財富創造的效率上來看,工業比農業高,商業比工業快;但從財富創造的可持續性上來看,顯然需要農、工、商協調促進發展,如此,農耕經濟模式顯然更具合理性。

那么我們再來分析一下中國古代政府的經濟治理邏輯:政府知道,商業創造財富快,在趨利動機的作用下,不用政府鼓勵,自然就會有越來越多的人去經商,也就是說商業經濟會自然地繁榮發展;但是,要保持一國經濟均衡可持續發展,政府則需要鼓勵農業生產,發展農耕經濟,進行逆向調節,從而更好地促進社會經濟協調發展。這正是中國古代主張“農為邦本”的本意所在,也是中國古代經濟治理的高明之處。而這,恰恰是西方經濟學沒有關注和意識到的。

當然,中國古代“農本商末”經濟思想的形成,也是建立在諸多歷史經驗基礎之上的,甚至可以說是付出了巨大代價的。考察中國古代歷史可以發現:每一個新王朝的誕生,都是從解決土地問題開始的。新的王朝建立之初,都會將土地平分給農民,農民種地生產糧食,滿足社會供給。隨著農業發展和老百姓生活需求的升級,就會帶來工商業經濟的繁榮發展。這時候,社會財富便開始快速向商業、金融業領域集聚。

從社會學層面看,在商業經濟發展中最容易出現投機,因此,它越發展所帶來的社會風險也會越大。比如,這時候往往就會出現資本下鄉去兼并土地的情況,即“資本治鄉”。“資本治鄉”初期往往會出現短暫的表面上的經濟繁榮——農民放棄土地到城市打工,掙更多的錢,享受更好的生活,但是不久后大量進城的農民就會陷入進退兩難的窘境:城里待不下去,而鄉里也回不去了。如果這個時期沒有相關的經濟政策進行逆向調節,一旦出現外族侵擾、自然災害等,將導致國家糧食危機,甚至最后倒逼農民揭竿而起。所以,當土地格局一旦被破壞,最容易引發政治危機。

當然,也許有人會提出,這個歷史規律已經不適用于現代社會了。理由是,西方發達國家的經濟危機并沒有伴隨糧食危機。其實這不是現代經濟的真相。歷史上,西方發達國家是通過殖民統治等手段,將糧食危機轉移給了發展中國家。所以,我們表面上看不到西方發達國家的糧食危機,但實際上被轉移在一些發展中國家發生著。我們不要忘記,伴隨著2008年全球金融危機的,還有世界糧食危機——當時世界有10億人面臨饑餓。并且,這種糧食危機一直以來都存在著。

現代經濟是以亞當斯密“自利經濟”為邏輯前提建立起來的市場經濟模式。現代經濟的發展過程就是一個從農業經濟、工業經濟、商業經濟到金融經濟逐步升級的過程。在這個過程中,社會資源不斷趨向越來越投機的金融業以及房地產領域等,直到形成巨大的經濟泡沫,最后泡沫破裂、陷入危機,然后再重新開始,經過一段時期發展后再度陷入危機……如此循環反復。為了解決這個問題,凱恩斯提出了“宏觀調控思想”,即通過政府的宏觀調控對市場經濟進行逆向調節。但這種宏觀調控僅僅只是表面功夫,起不到根本性調節作用。于是,西方經濟總是屢屢陷入周期性危機中而無法自拔。

然而,中國經濟發展到今天,也同樣面臨著金融高杠桿、房地產泡沫、鄉村凋敝等問題,值得我們反思。不過令人欣慰的是,黨的十九大報告提出實施鄉村振興戰略,給中國當前經濟發展問題開出了一劑良方。目前,鄉村振興戰略的實施正在對失衡經濟結構進行調節,并推動中國經濟整體向好發展。可見,鄉村經濟學已成為調節中國經濟發展的重要利器。因此,新時代我們仍然需要借鑒中國古人的智慧,并結合時代的需要,探索與構建中國特色的鄉村經濟模式,更好地推動鄉村振興與城鄉經濟發展。

要保持一國經濟均衡可持續發展,政府則需要鼓勵農業生產,發展農耕經濟,進行逆向調節,從而更好地促進社會經濟協調發展。