《核安全法》與《生物安全法》的比較研究

蔣 屹,周 濤,漆 天,陳 娟

(1.華北電力大學核科學與工程學院,北京,102206;2.核熱工安全與標準化研究所,北京102206;3.東南大學能源與環境學院,江蘇 南京211096)

0 引言

全球新型冠性病毒疫情發生以來,生物安全受到公眾以及輿論的關注,生物安全[1]作為國家和社會安全的重要組成部分,關系到民眾健康、社會穩定和國家安全。這使人聯想到福島核事故后,我國加快對核安全立法的歷程,《核安全法》的發布和施行[2]是核能領域依法治國的重要舉措,具有里程碑意義,將為我國核能安全高效發展保駕護航。生物安全法和核安全法的制定存在著相似的背景,相互之間互有聯系。通過對生物安全法與核安全法在立法概況、內容目標、相互關聯的比較研究,進一步加強對生物安全法的認識。對促進生物安全法的進一步完善,保障我國生物安全與核安全共同高效發展有著重要意義。

1 立法概況

1.1 核安全法的立法概況

安全是核能健康發展的重要保障。從法律的視角來看,確保核安全就是要將保障核安全的各種理念、原則和具體措施予以規范化和制度化,明確核能開發利用活動過程中各主體的安全責任,給社會公眾提供一種穩定的安全預期[3]。國際上,國際原子能機構(IAEA)為推動全球核安全制度的建立和發展做出了重要貢獻。1994年,IAEA在其總部舉行的外交會議上通過《核安全公約》;2003 年,國際原子能機構(IAEA)在各個成員國的提議下出版了《核法律手冊》;2006年,IAEA 與歐洲原子能聯盟等國際組織共同編寫了《基本安全原則—安全基本法則》被原子能機構理事會核準作為“安全基本法則”出版物頒布;2011 年,IAEA出版了《核法律手冊(立法實施)》,其中明確提出了至今在國際核安全領域被廣泛認可的核安全概念,即核安全的概念有三部分構成—核安全、核安保、核保障。手冊體現了IAEA 多年來在核安全領域先進的管理經驗,并為各個成員國國內核安全的立法提供了系統化的指導。截止2019年,IAEA一共制定并出版了125項核安全標準[4]。

截止2019年10月,我國已投運核電機組47臺,裝機容量48 751.16 萬千瓦。隨著我國三代核電技術逐步成熟并投入使用,預計我國核電將迎來快速發展時期。2011 年福島核事故的發生促使各國重新檢視和完善本國的核安全法律制度體系[5]。與核能發達國家相比,我國核安全監管規范呈現碎片化現象,同時核安全法規體系不健全,內容不完善的現象突出,制定《核安全法》在我國更具有必要性和緊迫性[6]。2012年10月,國務院通過《核安全與放射性污染防治“十二五”規劃及2020 年遠景目標》提出要抓緊研究制訂核安全法;2013 年10 月30 日,全國人大常委會發布了《十二屆全國人大常委會立法規劃》,將核安全法列為“需要抓緊工作、條件成熟時提請審議的法律草案”的第二類項目[7]。至此,中國核安全法正式步入國家立法議程。2017年9月1日,全國人大常委會通過《中華人民共和國核安全法》(以下簡稱《核安全法》),2018年1月1日起正式施行[8]。截止2020年10月,中國核安全法規體系[9,10]包括2 部法律、9 部行政法規、30 多部部門規章以及100 多部導則、制定核安全相關國家標準和行業標準1000余項、31個省、自治區、直轄市制定地方性法規文件200 余個,形成了以《核安全法》為頂層的金字塔結構。

1.2 生物安全法的立法概況

所謂生物安全,其最基本的內涵為防止一種生物免遭另一種生物的侵害[11]。美國于1976 年頒布世界上第一部有關生物安全的技術法規《重組DNA分子研究準則》,規定了轉基因生物技術領域的操作準則和安全措施;1986 年頒布了《生物技術管理協調大綱》,規定了美國在生物安全管理方面的部門協調機制和基本框架;2018 年出臺了《國家生物防御戰略》,旨在全面解決各種生物威脅[12]。澳大利亞的生物安全體系由聯邦和州兩個層面組成。聯邦立法層面,于2015年制定的《生物安全法》,規定了生物安全的風險分析與預警機制,生物安全事件的處理以及生物安全管理的行政體制與框架;地方立法層面,各州政府在參照《生物安全法》的基礎上,將當地與生物安全相關的立法和監督機制與《生物安全法》的基本精神相結合,形成了本地區的綜合性的生物安全法規[13]。

2019 年10 月21 日,生物安全法草案首次提請十三屆全國人大常委會第十四次會議審議[14]。2019 年10月25日,十三屆全國人大常委會第十四次會議舉行分組會議,審議生物安全法草案。自今年武漢疫情發生以來,生物安全立法進程加快。2020 年2 月14 日,中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平在中央全面深化改革委員會第十二次會議[15]上提出,把生物安全納入國家安全體系,系統規劃國家生物安全風險防控和治理體系建設,全面提高國家生物安全治理能力。2020 年4 月26日,第十三屆全國人大常委會第十七次會議對《中華人民共和國生物安全法(草案二次審議稿)》進行了審議,2020 年10 月17 日,第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十二次會議通過《中華人民共和國生物安全法》[16]。顯示了生物安全法的制定對構建我國生物安全防御體系,顯得尤為重要而迫切。

1.3 發展比較

1.3.1 概況比較

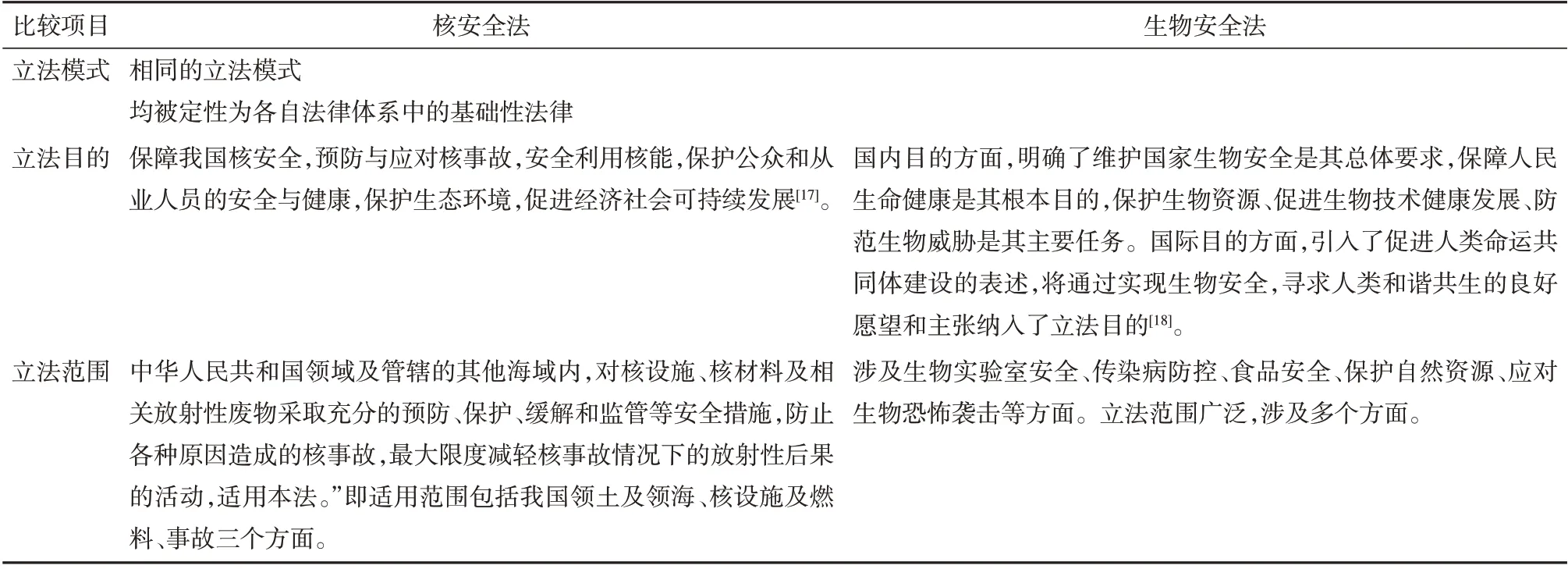

《核安全法》與《生物安全法》的立法概況的相同點和差異點如表1所示。

1.3.2 相同點

由表1可以看出,在立法模式上,均采用相同的立法模式,即對各自領域的安全標準化,規范化問題進行了專門性的立法,從而避免了由于分散,依附于其它法律條文等原因所造成的現行標準缺乏系統性和協調性,行業標準和地方標準之間存在著交叉重復和矛盾等問題,不必耗費大量精力不斷出臺有關法律來彌補相關領域的法律漏洞,具有系統全面,邏輯性和可操作性強的優點。

表1 立法概況比較Table 1 Comparison of legislative Profiles

在立法目的上,兩法均聚焦本行業核心問題,通過立法規范相關行業從而使之滿足國家整體安全戰略要求和經濟發展的需求。

從適用范圍來看,兩法均適用范圍廣泛,且存在互補關系。《核安全法》涉及我國領土及領海、核設施及燃料、核事故3個方面,重點關注核設施的建造質量和運行安全,防止大規模的放射性釋放,并規范了放射性廢物的處置,從源頭上防范任何可能引起放射性向環境釋放的事故發生[19],為核能的可持續發展提供制度保障的同時維護了生物與環境安全,增強生態系統的安全性和穩定性;同時,《中華人民共和國放射性污染防治法》重點關注核與輻射對環境污染問題;《原子能法》也對促進核能及核技術的發展等方面提出了一些基本原則[20]。但未對核技術于生物領域的使用做出具體規定,也就是說核技術在生物領域的使用存在法律盲點。《生物安全法》立法范圍廣泛,而核技術廣泛應用于生物技術和生物實驗室中,應盡量對核技術于生物安全相關的各個方面進行全面的管理,加大對生物實驗室的安全化管理,有效管控了核技術在生物技術領域的開發利用,填補了我國生物輻射防護領域相關法律空白,也增強了我國核安全的穩定性。

1.3.3 差異點

由表1可以看出,在立法目的上,核安全法的立法目的為緊緊圍繞我國核能發展要“確保安全”這一方針的一系列目標組成的、從直接目標到最終目標的遞進式關系,即《核安全法》目的是建立在保證核安全,預防與應對核事故的基礎上,才能達到保護公眾和從業人員的安全與健康,保護生態環境的目標。最終實現促進經濟社會可持續發展的目標。而生物安全方面涉及領域眾多,使得《生物安全法》的立法目的不能只考慮單一目標而應當是一個多元的目的體系,只是在不同領域的傾向性不同而已[21]。同時,在《核安全法》中立法目的中有提到“保護生態環境”,生態環境是一個廣泛的環境概念,包括水、土、氣候等方面,也包括其中生活的動植物等生態形態,《核安全法》并沒有就具體如何保護動植物做出說明。在《生物安全法》中,明確了將保護生物資源,維護生態平衡納入立法目的,并設專門章節予以規定。在維護和改善國家安全治理法律體系的同時也防止了概念擴大化或者縮小化,防止造成內容混淆。

2 內容目標比較

2.1 《核安全法》內容目標

《核安全法》是我國在30 余年核安全工作實踐經驗的基礎上,通過法律形式系統規范了核安全的基本方針、原則,法律制度、措施的建立和實施,核安全責任、公眾參與及監督管理體制。

2.1.1 核安全管理制度

《核安全法》通過對以往行政法規、部門規章的具體要求予以系統整理,并以此為基礎,明確了對現有核設施安全,核材料和放射性廢物安全,核事故應急、信息公開與公眾參與等方面的管理制度。

2.1.2 核安全行政責任

《核安全法》明確了核安全責任的主體及責任范圍,明確規定核設施營運單位對核安全負全面責任;為核設施營運單位提供設備、工程以及服務等的單位應付相應責任;并對核營運方和核供應方應履行的職責進行了詳細的規定。

2.1.3 核損害賠償責任

《核安全法》對核事故發生時,核營運方和供應方的賠償責任進行了規定,明確發生核事故造成損失時,核營運單位應當按照國家和損害責任制度承擔賠償責任,并在此基礎上,進一步明確了核供應方的損害賠償責任[22]。

2.1.4 核安全管理機構

《核安全法》對我國現有核安全管理機構的設置及職責進行了規定,在《核安全法》第六條中,明確規定了“國務院核安全監督管理部門負責核安全的監督管理。國務院核工業主管部門、能源主管部門和其他有關部門在各自職責范圍內負責有關的核安全管理工作”[23]。在第五十四條規定“國家設立核事故應急協調委員會,組織、協調全國的核事故應急管理工作”。

2.1.5 在核設施安全方面

《核安全法》規定了我國核能發展要“確保安全”的方針;提出了核安全工作的基本原則,即“安全第一、預防為主、責任明確、嚴格管理、縱深防御、獨立監管、全面保障”的原則。

2.2 《生物安全法》內容目標

生物安全是國家和民族安全的重要內容,從《生物安全法》來看,主要分為以下5個方面:

1)《生物安全法》規劃、調整生物安全的適應范圍。對安全和發展兩方面的要求進行了統籌安排,

2)《生物安全法》通過立法建立起行之有效的生物安全管理體制和機制,將由協調機制統籌解決爭議問題。

3)《生物安全法》建立了通用的制度體系,并明確海關監管制度和措施,以有效應對傳統和非傳統的生物威脅。

4)《生物安全法》規范了我國生物安全能力建設,劃定生物技術發展邊界,通過各種途徑對生物安全工作給與財政資金支持和政策扶持。

5)《生物安全法》明確了損害賠償和糾紛處理制度。明確社會各方面的生物安全責任,界定公共管理部門、社會組織和公民個人的權利義務關系。

2.3 內容比較

2.3.1 主要內容比較

《核安全法》與《生物安全法》主要內容的相同點和差異點如表2所示。

表2 主要內容比較Table 2 Compares the main contents

2.3.2 相同點

從表2可以看出,在管理體制方面,由于核安全的復雜程度遠遠大于常規或傳統工業安全,具有更強的政策性、技術性、長期性、社會性以及政治性[24]。《核安全法》通過立法在國家層面設立分工明確,職責到位的安全管理機構,將核設施監管內容上升到了法律層級,為日益龐大的民用核設施安全系列法規標準體系建設與完善打下堅實基礎,確立了核設施安全管理的上位法地位[25]。《生物安全法》也明確通過立法,建立一套行之有效的管理體制和機制。將已被證明行之有效的管理與技術性工具制度化和國家意志化,充分調動各方面力量,統籌相關工作,形成合力,這對保障相關領域的健康發展有著重要意義。

在法律責任和損害賠償方面,《核安全法》和《生物安全法》均在相關法律責任方面做出了明確規定。《核安全法》在法律責任和損害賠償方面做出了明確規定。明確了社會各方面的安全責任。尤其是《核安全法》對損害賠償責任作了原則性規定,結束了我國核損害賠償無法可依的局面,填補了法律空白。《生物安全法》針對我國法律對生物技術濫用等行為缺乏相應處罰規定的問題,特別是跨行政區糾紛解決問題,規定相應的糾紛處理途徑和方法;同時明確了社會各方面跟生物安全相關的法律責任,界定公共管理部門、社會組織和公民個人的權利義務關系,制定對國家公職人員不作為或者不依法作為行為的處罰規定。以期保證各項禁止性、限制性和義務性規定的有效實施。

在監督制約機制上,由于福島核電站事故的陰影在很大程度上加深了公眾與傳媒對核與輻射安全的關注和擔憂,也影響核電發展的公眾可接受性[26]。《核安全法》通過對管理制度、管理機構以及責任的規范,建立了全過程開展核安全監管的制度體系[27];各部門科學分工、聯防聯控、全面保障,與民眾監督一起,形成監管合力,共同確保了核安全。《生物安全法》通過規范管理體制、明確法律與賠償責任、建設通用制度體系等方式,建立能夠讓法律制度全天候運轉的監督制約機制和保障機制,確保生物安全領域相關事宜的公開透明和公眾參與,從高、從嚴建立我國生物安全標準體系。

2.3.3 差異點

由表2 可以看出,核安全法與生物安全法在內容構建思路上存在不同,即《核安全法》強調在核技術應用中保證安全,生物安全法更注重在保證安全的情況下應用生物技術。但均堅持以問題為導向,圍繞相關領域著力解決問題,全面提高相關領域的安全治理能力。《核安全法》是在應用中保安全,提出了核能發展的基本方針、原則、法律制度、措施的建立和實施,著重強調了信息公開與民眾參與的重要性,保證了核電運行的經營和管理規范化,確保了核電發展的安全。《生物安全法》明確了生物安全領域的法律責任,監管體系,發展措施等,其中強調在安全的前提下,保證生物技術的健康發展,即通過對生物技術發展的途徑和邊界進行了說明,一方面防范和禁止利用生物及生物技術侵害國家安全;另一方面通過這種方式促進和保障生物技術發展,來應對生物戰和以新型冠狀病毒等為代表的重大新發突發傳染病及動植物疫情等傳統生物威脅,以及新生物威脅,維護國家生物安全。

3 關聯與啟示

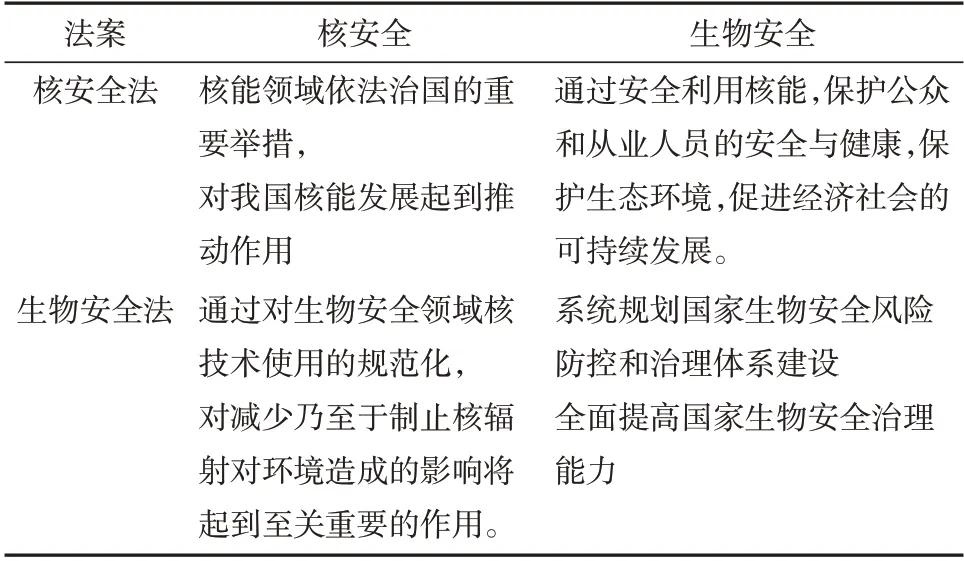

3.1 《核安全法》與生物安全的關聯

核安全與生物安全息息相關。以福島核事故為例,福島核電站發生事故以后,通過核輻射污染廢氣、塵埃等方式,使得放射性核素在某些植物中富集,威脅到當地人群的食物安全;同時,大量的核污染物進入了地下水,河流以及海洋。目前,大量的核污染廢水從日本東邊的西太平洋向東太平洋擴散[28]。而我國內陸核電站建設是我國未來解決內陸能源緊缺的重要途徑,需要在運行中保證生態環境和公眾安全[29]。《核安全法》第一條就指出,為保障核安全,預防與應對核事故,安全利用核能,保護公眾和從業人員的安全與健康,保護生態環境,促進經濟社會的可持續發展,從而制定核安全法。其出發點就是為了預防和應對核事故造成的人身和環境危害,保護當地生態系統的平衡與安全,通過對核安全的立法,把生物與環境安全放在首位,該法的全部內容都是圍繞此目的而展開。

3.2 《生物安全法》與核能安全的關聯

生物技術的發展與核技術的聯系緊密。福島事故之后,太平洋周邊國家的民眾對海產品的安全存在質疑擔憂,對海洋生物及生態系統是否受到重大影響存在疑惑,嚴重影響了正常的生產生活活動[28]。可以看出加強對應用于生物領域的核技術的管控是有必要的。隨著我國三代核技術的成熟,我國核電事業尤其是沿海地區將迎來快速發展,正確評價海洋放射性污染和輻射效應在生物與環境安全、影響程度,建立符合我國國情的評價和標準體系,明確核設施運行和生態效應的因果關系,有利于海洋環境保護和核電事業的穩定發展,也有利于海洋生態系統健康和沿海經濟的發展[30]。《生物安全法》還對研究、開發、應用生物技術,保障實驗室生物安全以及應對微生物耐藥等方面進行了規范。核技術廣泛應用于生物技術和生物實驗室中,通過促進對生物技術的開發利用,加大對生物實驗室的安全化管理,對減少乃至于制止核輻射對環境造成的影響將起到至關重要的作用。

3.3 關聯比較

核安全法與生物安全法的相互關聯如表3所示。

表3 相互關聯比較Table 3 Correlation comparison

由表3可以看出,《核安全法》的制定,有效地控制了核能利用風險,為核能的可持續發展提供制度保障的同時維護了生物與環境安全,增強生態系統的安全性和穩定性,從而助力生物與環境安全建設。《生物安全法》的制定有利于規范核技術在生物領域的利用,對核技術利用的基本法律體系起到補充的作用。總的來說,生物與環境安全建設與核能安全息息相關,推進核能安全對促進依靠生物與環境安全的建設具有重要意義。

4 結語

通過對《核安全法》與《生物安全法》的對比研究,得到以下結論:

1)從立法概況來看,《核安全法》與《生物安全法》采用了相同的立法模式,但界定相對清晰,有效解決了核技術利用與生物安全保護之間的主要問題和主要矛盾。但相對于《核安全法》,《生物安全法》的立法目的不僅更加廣泛和立體,并且在不同領域的傾向性也不同。

2)在立法內容上看,《生物安全法》與《核安全法》在管理體制,法律責任和賠償制度,監督制約機制的構建上存在相似之處;但兩者構建思路上不同,即核安全法是在核技術應用中保證安全,《生物安全法》則是在保證安全的情況下應用生物技術。

3)從相互關聯來看,《核安全法》規范了我國核能事業發展的同時維護當地生態系統的平衡與安全,從而助力生物與環境安全建設;《生物安全法》將有效管控了核技術在生物技術領域的開發利用,彌補相關法律空白,推動核安全與生物安全各自及良性互動健康發展。

[參考文獻](References)

[1] 楊朝飛.《生物安全法》的基本原則和制度[J].北京航空航天大學學報(社會科學版),2019,32(05):22-24.

[2] 趙成昆.《核安全法》為中國核能的安全高效發展保駕護航[J].中國核電,2019,12(01):11-15.ZHAO Chengkun.The nuclear safety act protects the safe and efficient development of nuclear energy in China[J].China Nuclear Power,2019,12(01):11-15.

[3] 胡幫達.論核安全法的基本原則[J].中國地質大學學報(社會科學版),2017,17(02):11-20.HU Bangda.Research on the basic principles of nuclear safety law[J].Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition),2017,17(02):11-20.

[4] 劉思彤.國際核安全法律體系下《中華人民共和國核安全法》研究[D].北京:外交學院,2019.

[5] 胡幫達.中國核安全法制度構建的定位[J].重慶大學學報(社會科學版),2014,20(04):129-134.HU Bangda. Positioning of legal systems' construction for China's nuclear safety law[J]. Journal of Chongqing University(Social Science Edition),2014,20(04):129-134.

[6] 汪勁,耿保江.核能快速發展背景下加速《核安全法》制定的思考與建議[J].環境保護,2015,43(07):25-29.WANG Jin,GENG Baojiang.Suggestions on accelerate the establishment of nuclear safety law under the rapid development of nuclear energy[J].Environmental Protection,2015,43(07):25-29.

[7] 胡幫達,汪勁,吳岳雷.中國核安全法律制度的構建與完善:初步分析[J].中國科學(技術科學),2014,44(03):323-330.HU Bangda,WANG Jing. WU Yuelei. Construction and improvement of the nuclear safety legal systems in China:A preliminary analysis[J].Scientia Sinica Technologica,2014,44(03):323-330.

[8] 中國核電.《核安全法》簡介[J].中國核電,2018,11(01):74.

[9] 中國核工業.我國《核安全法》問世—解讀我國首部核能頂層法律[J].中國核工業,2017,(09):10-13.

[10] 胡幫達.中國核安全立法的進展、問題和對策[J].科技導報,2017,35(13):57-60.HU Bangda.Progress,problems and suggestions of China's nuclear safety legislation[J].Science&Technology Review,2017,35(13):57-60.

[11] 莫紀宏.關于加快構建國家生物安全法治體系的若干思考[J].新疆師范大學學報(哲學社會科學版),2020,41(04):42-57.MO Jihong.Some reflections on speeding up the construction of national biosafety legal system[J].Journal of Xinjiang Normal University:Edition of Philosophy and Social Sciences,2020,41(04):42-57.

[12] 杜路.淺議國外的生物安全立法[J].法制與經濟(下旬刊),2014,(05):4-5.

[13] 翟歡.澳大利亞生物安全體系及其啟示[J].世界農業,2020,(10):27-35.

[14] 常紀文.加快構建國家生物安全法律法規體系[J].人民周刊,2020,(05):74-75.

[15] 王萍.生物安全法草案首次提請全國人大常委會審議[J].中國人大,2019,(23):52-53.

[16] 于文軒.生態文明語境下的生物安全法:理念與制度[J].人民論壇·學術前沿,2020,(20):15-21.YU Wenxuan. The bio-security law in the context of ecological progress:concept and system[J].Frontiers,2020,(20):15-21.

[17] 陸浩,劉華,王毅韌,等.中華人民共和國核安全法解讀[M].北京:中國法制出版社,2018.

[18] 劉昌孝.科學嚴謹處理蘭州"布病事件"[N].中國科學報,2020-09-22(001).

[19] 趙永康.核安全法的立法思路[J].中國核電,2018,11(01):72-74.ZHAO Yongkang.Legislation of nuclear safety law[J].China Nuclear Power,2018,11(01):72-74.

[20] 孫楊杰,肖文濤.《中華人民共和國核安全法》評析[J].中國應急管理科學,2020,(10):28-34.

[21] 于文軒.生物安全立法研究[M].北京:清華大學出版社,2009.

[22] 代拓,吳勝前,花云浩.芻議放射性環境污染的責任風險保障[J].科技經濟市場,2019,(09):121-123.

[23] 王建君.貫徹執行《核安全法》,引領行業健康可持續發展[J].中國核電,2019,12(02):228-231.WANG Jianjun.Enforcing the nuclear safety act to lead the healthy and sustainable development of nuclear industry[J].China Nuclear Power,2019,12(02):228-231.

[24] 汪勁,張鈺羚.《核安全法》實施的重點與難點問題解析[J].環境保護,2018,46(12):22-26.WANG Jin,ZHANG Yuling.Analysis of key and difficult issues in implementing the nuclear safety law [J].Environmental Protection,2018,46(12):22-26.

[25] 陳剛.《核安全法》的若干看點[J].核安全,2018,17(06):20-24.CHEN Gang. Research on several key issues of China's nuclear safety law[J].Nuclear Safety,2018,17(06):20-24.

[26] 周濤,張帆.生物安全與核安全比較探究[J].湖北電力,2020,44(01):1-10.ZHOU Tao,ZHANG Fan. A comparative study on biosecurity and nuclear security[J]. Hubei Electric Power,2020,44(01):1-10.

[27] 劉久.論《核安全法》背景下我國公眾核安全權利的實現[J].蘇州大學學報(社會科學版),2020,41(03):66-76.LIU Jiu.Legal research on the realization of public nuclear safety rights in China under nuclear safety law[J].Journal of Soochow University(Philosophy & Social Science Edition),2020,41(03):66-76.

[28] 徐虹霓,于濤.日本福島核事故后海洋生物放射性監測與生態風險評價進展[C].2015年中國環境科學學會年會論文集,2015.

[29] 張家磊,周濤,丁錫嘉,等.中國發展內陸核電的安全性研究[J].湖北電力,2019,43(04):19-23,33.ZHANG Jialei,ZHOU Tao,DING Xijia,et al.Study on safety of inland nuclear power development in China[J].Hubei Electric Power,2019,43(04):19-23,33.

[30] 姜慶寰,李明生.福島核事故的輻射劑量以及對公眾成員的健康影響[J].中國醫學裝備,2017,14(06):137-140.JIANG Qinghuan,LI Mingsheng. The radiation dose of Fukushima nuclear accident and its effect for health of public members[J].China Medical Equipment,2017,14(06):137-140.