陳師曾與20世紀初南通中國畫發展

陳師曾的“南通時期”(1910—1913)給南通中國畫注入了新的元素,并形成了巨大的“蝴蝶效應”,成為20世紀初南通中國畫改良的領航人之一。徐志楠在《懷念吾師劉子美》中提道:“曾聽到一些前輩賢達如費師洪、管勁丞、尤勉齋等說過,在南師任教而具有藝術威望者首推陳衡恪(師曾),繼而是陳琦(效韓),之后就要數上劉璇(子美)了。”1其人其藝其思其志,對于當時以至后來的大多南通畫家來說,都是“欲罷不能”不可能不受其影響,乃至今日也是影響深遠。縱觀南通美術發展史,20世紀之前處于傳統模古范疇,自陳師曾、李苦李、劉之洵、葛竹溪等在南通任教,使南通畫壇脫離狹隘、封閉的發展環境,繼而融入全國性潮流中。陳師曾在南通期間極力提倡文人畫,希望用西方繪畫的科學性改良中國畫,并影響圍繞在其周圍的南通詩文書畫家,其中以王個、李苦李、陳峙西、尤無曲影響最大。當時與其有著密切關系的南通籍兩大家族范氏與尤氏從其手中接過“文人畫復興”的旗幟,并由他們影響到20世紀中期的南通中國畫畫家群體。

一、陳師曾結緣南通

1.與范氏結親

清末文學家范當世,因與弟范鐘、范鎧皆有詩名,時稱“通州三范”。光緒十七年六月,受李有推薦,陳師曾的祖父陳寶箴邀請范鐘為西席,教授陳師曾漢隸、魏碑。其間,范鐘搭起了范氏與陳氏之間的橋梁,更是做起了牽繩引線的紅娘。陳三立《范伯子文集跋》:“君有二弟:鐘字仲林,鎧字秋門,皆才士。余最夙交仲林,附以婚姻,然后與君習。”通州范氏在家族婚姻方面講究門當戶對、意趣相投的原則,范當世與陳三立同為同光體領袖人物,這也使得范、陳兩家順理成章地成了親家。1894年正月十六日,義寧陳家向通州范家下了聘禮,兩家互換庚帖,范當世之女范孝嫦聘于陳寶箴長孫陳師曾。同年十一月,范當世以嫁女省親之名偕妻姚夫人與妻女范孝嫦去湖北。是月,范孝嫦與陳師曾成婚于湖北按察署,此時兩人均為十九歲。事后兩家往來一長信,信中轉述陳寶箴對此門親事的贊賞,稱范氏詩文為江南第一。陳寶箴為此門親事承諾移家揚州必不歸江西,安撫了范家嫁女的顧慮,隨后范、陳兩家詩文來往更是密切。1900夏,年僅25歲的范孝嫦卻在金陵去世,范當世為其作墓志銘:“遽不失令名于陳氏,其性質亦優矣。”2陳師曾用情甚篤,在隨后的日本留學歸國后《至前妻范氏墓所》詩云“封茲一土,遲我十年看。人事如此,悲懷耿未殫。”在歸國后八年,作《病菊》《嗟菊》等悼念亡妻。其自畫自用的《菊梅雙影圖》墨盒,畫面上的菊花、梅花各有所指,菊花代表范孝嫦,梅花代表繼室汪春綺,“菊梅雙影,以志不忘”。兩人的婚姻聯盟使得范、陳兩家在家族文化資源上實現了共享,這不僅是中國詩史上的齒有余香的佳話,而且濫觴出了以提倡“以詩為魂,以書為骨”的新文人畫的淵源。

圖1

2.受聘通州師范學校

陳師曾能夠來到南通最大的功臣莫過于張謇,范當世與張謇、顧延卿、朱銘盤交往甚密,世稱“通州四才子”。張謇與范伯子少年結交,二人中晚年互為羽翼呼應,這樣的關系也為陳師曾來到南通工作埋下了伏筆。張謇于1903年東游日本,詳細考察日本國民教育,特別是初等教育和師范教育,通州師范(圖1)成立之初便“以日為師”。因此在1910年,35歲的陳師曾從日本歸國便受到張謇之邀,任職通州民立師范學校及通海五屬公立中學兩校,教授博物科,與夫人汪春綺居城東一村墅,此地荒墳老木,杳無人煙,小樓三楹,曰通明宮。范罕《哭師曾》第五首自注云:“師曾歸國后,吾鄉張嗇翁邀其教授師范。居城東一村野,曰通明宮,余先祖十山公隱居處,后歸張氏。”

在通師期間陳師曾以才華橫溢被全校師生所認知,初到通師時便有仰慕的學生圍簇,觀看其信筆揮灑,歐、蘇、顏、柳、狂草……無一不能。一日在上結晶課時,棄教科書而擇東西方文書數冊,且閱且講,并用粉筆在黑板上寫德文或拉丁文,因學生只識“無限大”三字,遂予先生綽號“無限大”“先生聞之,亦不以為忤。”3在授課時主張理論和實際相結合,課上經常出示各種標本為學生講解“一日偶相質以藻類,先生立啟巨篋見示,則標本累累,愈數萬種,皆藻類也;據云,系從挪威專家時采集所得。”4在授課之余,陳師曾喜作畫吟詩、擺弄石頭,經常贈予求教學生字畫。其學生錢嘯秋回憶其堂兄(通師校友)曾向他求一幅水墨淋漓的大葫蘆。

圖2 圖片來源:全國報刊索引

在校的第二年,陳師曾在《南通師范校友會雜志》第二期發表了《畫梅歌》《水龍吟》《百宜嬌》《暗香》《聲聲慢》和譯文《歐洲畫界最近之狀況》(圖2)。在通師三年,還在校發表演說,刊登了多篇詩詞,為校友會封面題簽,親自指導了學生集體創作的《通邑光復紀念歌》,推廣美術與教學相結合,培養和影響了南通美術人才的成長。

二、陳師曾與南通詩文書畫家

1.陳師曾與范氏的交游

陳師曾提倡之“文人畫”要求畫家詩、書、畫、印相得益彰,腹中有文即為“文人”需要深厚的知識積累。作為陳、范兩大文化家族文脈之傳承人,在人品、學問、才情、思想上深受范氏家族的影響。16歲便同范鐘學漢隸、魏碑,19歲從岳父學書法和詩文,與范罕更是為年紀相仿的摯友,此外還常與岳母姚夫人詩信往來(圖3)。在相互往來間,使得他的文學作品在數量、題材、質量上都大有提升。

陳師曾與范罕經常一起飲酒以詩歌助興,在藝術道路上相互影響。范罕于21歲左右就去過湖北武昌陳寶箴先生居處,并在其室內閱讀還未出版的《天演論》。陳師曾在20歲時作絹本紈扇《桃花竹筍圖》送與兄長,二人常常因為詩詞上未達成共識而爭論一番。范罕《中秋夜阻雨》中有一句“依依廿年話,燈下獨追尋。”原作“燈下可推尋”,二人便因是否以“獨”代之而有二議,后范罕又加以“追”字,才了結此事。然而并不是每每以講和而告之,范罕《自里返京靜攝數日遇雪而賦》自注“師曾不喜此詩,橫加點竄”。范罕《哭師曾》回憶,二人早年曾共赴兩湖地帶“一食武昌魚,再賦瀟湘云”。一起買書至黃昏,師曾說陸、王,范罕喜杜甫。陳師曾在1901年入上海法國教會學校,其間與范罕為同學一年,一次師曾要逃學,范罕以“我誡君以自強”好言相勸。《在法蘭西學堂次彥矧〈贈保少浦〉韻詒彥殊詩》中師曾與范罕訴說新舊學在其內心掙扎與困惑,孔老文化被視為糟粕,中華文化根源何處在?隨后1902年與范罕先后留學日本,其間詩信往來多為相互切磋,范罕感嘆“君藝蘧然新,萬法歸真譜”“我詩未脫俗”,師曾聽聞勸其學其父范伯子詩文。光緒三十四年,師曾介紹范罕于友人汪旭初,三人觀梅夜宿大森晨光額閣,飲酒談藝“百慮遣”。師曾在日本留學八年,歸國后,二人又同在北京同城工作了十年,陳師曾逝世后范罕以“我悲豈猶人,出涕如嬰孩”感嘆失去摯友的悲哀之情。

圖3

2.陳師曾與“南通詩文書畫家群”

在陳師曾未到南通之前,當時的外來美術對南通傳統繪畫尚未構成沖擊。針對當時國內繪畫藝術停滯不前,以及對西方繪畫藝術多有誤解,在南通師范校友會雜志發表了譯文《歐洲畫界最近之狀況》,文中提到了19世紀的歐洲古典主義、浪漫主義以寫實為手段,形、色上只是盡自然之真,而印象主義有別于前者,其中所含之美尤為重要。在陳師曾看來,繪畫本質上“是性靈的,是思想的,是活動的,不是器械的”。此文的發表不僅在介紹歐洲畫上做了很大的貢獻,也啟發了南通畫家應創新、變通畫法,機械式的繪畫不可取。南通師范校友會雜志是由張謇于1911年創辦,陳師曾、曹文麟、張謇、顧公毅、尤金鏞等多位通師校友都發表過文章,陳師曾發表的詩詞多達20余篇,此雜志助成了一股“書畫熱”的形成。一時間,南通畫壇興起了對于詩、書、畫的追求,這也不難解釋文人畫為什么在南通興起。“自先生在通提倡所謂文人畫后,李苦李、陳峙西等皆宗之;李、陳既相繼謝世,得先生畫學之神髓者,吾通殆無人已。”5三人在1913年在西園合作創《松菊延年》立軸(圖4)。

圖4

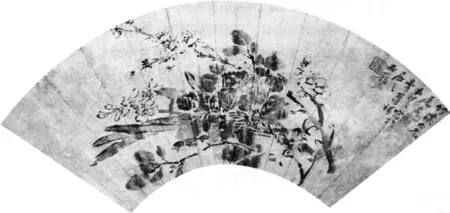

圖5

在南通期間,陳師曾通過張謇與范伯子的關系,受教于當時在上海的吳昌碩。與李苦李為同門,常一同去上海,得到吳昌碩的親授,在書法篆刻上突飛猛進,二人除了在繪畫上經常合作之外,還曾互贈姓名印以留念。李苦李不及陳師曾能吸取老師之長而自立門戶,他經常翻閱陳師曾印集,吸收其創新之處。陳師曾去世后,李苦李刻“木頭老人”并邊款題跋,以表達贊美與懷念之情。當時,陳師曾、徐益修同在通師任教,李苦李任通州翰墨林的編輯,尤金鏞供職于南通女子師范并兼職翰墨林編輯,陳師曾常與李苦李、諸宗元、朝鮮詩人金滄江、葛竹溪等談論詩文、相互切磋藝術于此地。他們的藝術見解和審美取向的共同之處益增多,作品風格均屬于一路。陳師曾有一扇頁花卉(圖5),系為畫友葛竹溪而作,款為“竹溪大兄屬畫,弟師曾寫于灌補屋之西”。尤金鏞與陳師曾交好,并收藏其多幅作品,1910年陳師曾為尤金鏞作了《枯木寒鴉圖》,后又邀請陳師曾、李苦李、陳華作《龔空庵詩意圖》。

三、陳師曾與南通中國畫流變

1.影響尤無曲、范曾

20世紀初,面對康有為、陳獨秀、徐悲鴻和“折中派”畫家對文人畫的批評,陳師曾發表了《文人畫之價值》來回應,他所極力倡導的文人畫被南通尤無曲、范曾所傳承。陳師曾提出文人畫之要素“人品、學問、才情、思想”,三人的理解如出一轍,尤無曲堅守“筆墨”“人文精神”二者在中國畫中必不可少,范曾更是重視注重畫者的內美與修行。尤無曲與陳師曾的藝術淵源要從他父親一輩起始,除了尤金鏞與陳師曾交好外,“二叔尤月三、三叔尤慎銘是陳師曾在南通師范的同事,包括姑母尤璞君通過范姚夫人請陳師曾畫過冊頁和若干作品。這樣整個尤家先后收藏有幾十幅陳師曾的作品。”6這些收藏讓少年尤無曲在學畫伊始就站在了一個較高的起點,5歲便能憑借記憶畫山石與孔雀。尤無曲一生都以陳師曾為精神和藝術導師,后來多次遺憾說:“如果不是陳師曾英年早逝,我一定會拜他為師。”恰好的是1940年尤無曲跟隨吳昌碩的又一弟子陳半丁學畫,陳師曾與陳半丁交好,經常一起參加美術社團、書畫雅集、合作繪畫,于師承上竟是一脈相承。陳師曾教過學生之多,均沒有繼承其提倡之文人畫衣缽,雖沒有親授于尤無曲,但在藝術道路的追求上尤無曲顯然是對陳師曾文人畫的繼承與發展。藝術上主張“書為畫之本”,并在古稀之年獨創“筆墨水融”這一畫法兼畫理,在水與墨恰如其分的碰撞中,追求文人畫之真境界,難怪范曾會有“南宗山水畫最后的守護人”一說。

與尤無曲不同的是,范曾對于陳師曾的傳承更多體現在家學上,他的詩、書素養更多來自家族留下的詩文、書畫收藏,陳師曾于范氏的交往中也順理成章地影響到范氏文化。在其所提倡中國文人畫復興運動中,范曾首當其沖。前有師曾“文人畫復興”,后有范曾“古典主義的復歸”,同為文人雅士,從骨子里透露著詩文世家的“文士”之氣,其畫謂之文亦可,謂之畫亦可。若問他們藝術源頭在哪里?范曾給出了答案:問渠那得清如許?為有源頭活水來。毫無疑問是對中國古典主義的復興,回歸古典,便意味其藝術必有畫外之物,“物”源自對詩、書、畫的修養,透過筆墨和線條窺見藝術家精神所在,將雅俗停留于畫面,便是陳師曾與范曾所提倡之傳統。范曾常用禪學術語“得大自在”來總結其繪畫,范罕《師曾邀飲寓廬感而有述》:“師曾說詩如說禪,作畫亦似烹小鮮。”二人藝術道路如此相通。范曾為陳師曾《花卉扇面》(圖6)題記有曰:“姑祖師曾陳衡恪時代奇才,其詩書畫印獨領風騷于一世,首倡文人畫之說影響及于東瀛……”后輩范曾在此基礎上身體力行,開創了“新古典主義”藝術的先河。

圖6

2.南通中國畫再創新

相對于其他地方的畫家來說,南通的畫家是自由的。20世紀初以陳師曾、劉之洵、陳琦、葛竹溪、李苦李等為代表的第一批畫家,成為南通畫壇最具影響力的革新力量,在改良中國畫的同時并沒有提出統一的標準和追求,而是為南通中國畫發展奠定了基礎,提供了可行的道路。所以20世紀南通中國畫的“當代”性不是模仿西方,是在繼承傳統文脈基礎上,吸收時代新意。另一方面,由于20世紀初的南通交通不便,接受到的消息具有滯后性,在1930年到新中國成立期間,以劉子美、趙丹、高冠華、陳定九、尤無曲、丁吉甫、范子愚等為代表的第二批畫家在上海美術專科學校、杭州國立藝專、蘇州美專、中央大學美術系等美術院校深造。他們中有一部分回通后,傳授新的國畫思想,培養出了一批杰出的畫家,如袁運甫、范揚、沈啟鵬、顧云傲、曹長圻、康平、邱豐、唐立心、侯德劍等組成了1949年以后的南通畫壇,還有一些與南通有著藝術淵源,卻并未生活在南通的畫家,如保彬、王善玨、丁杰、周京新、徐累等。

四、結語:

范罕《哭師曾》寫道“君藝精且嫻,名聲日昌萃”,陳師曾的“名聲日昌萃”離不開范伯子、范鐘、吳昌碩的師承指教,離不開與范罕的雅集酬唱,也離不開與“南通詩文書畫家群”的相互切磋。可以說他的“南通時期”是其“專業轉向”即向文人畫轉型的過渡的時期,同時也是南通中國畫改良的關鍵一步。陳師曾撰寫的《文人畫之價值》《中國畫是進步的》大膽地為文人畫辯護,在如何解決傳統藝術時代化這一重大而艱難的課題上,在理論和實踐兩個方面為中國畫壇提供了經驗。正如吳昌碩“朽者不朽”之評價,他的“不朽”之處在于對南通畫壇以至于整個中國畫壇的影響是廣泛的、持久的、潛在的和深刻的。

注釋:

1.戚豫章,季歇生.紀念劉子美文集[M].劉子美藝術研究會籌備組,2004:54.

2.卞孝萱,武黎嵩.從《陳氏合修宗譜》《義門陳氏宗譜》看陳寅恪家族[J].中國文化,2008(02):119.

3.4.5.錢嘯秋.錢嘯秋自選集[M].南通市文學藝術界聯合會,2011:208-210.

6.尤燦.藝術巨匠.尤無曲[M].石家莊:河北教育出版社,2013:03.