沒人能看懂的“天書”

葉克飛

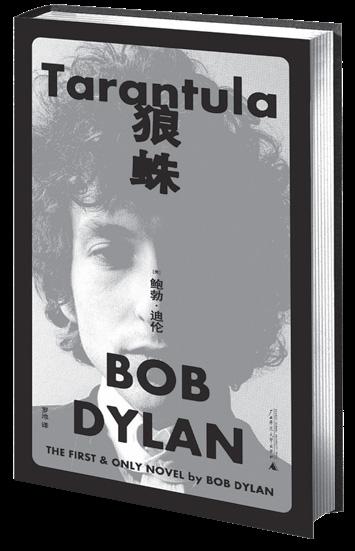

翻譯《狼蛛》(Tarantula),一度被視作無法完成的任務。它仿似夢囈,支離破碎,意象晦澀,各種劇場式的片段與細節拼湊。即使是原版,也是無人能懂的“天書”,何況脫離原有語境譯成中文?原有的詩性,真的能在中文版中體現韻味嗎?

但中文版《狼蛛》還是誕生了,成為另一個版本的“天書”。

如果只是單純地閱讀,其實很容易“出戲”,因為文字實在太零亂。反倒是大聲朗讀出來,能夠感受到韻腳的存在。僅憑這一點,便不得不說譯者真的盡力了。

一九六四年至一九六六年間,正值創作巔峰的鮑勃·迪倫(Bob Dylan)寫下了《狼蛛》。這部作品甚至難以被定性,口碑也呈現兩個極端,有人將之奉為圣經,也有人認為它狗屁不通。連鮑勃·迪倫本人都只能回避它,在回憶錄里甚至對它只字不提。在出版之前,《狼蛛》的書稿就在地下秘密風行。對于華語世界的鮑勃·迪倫迷來說,它仿似一個傳說,但現在,傳說變成了手中的實物。

鮑勃·迪倫說:“任何我可以唱的東西,我稱之為歌。任何我沒法唱的東西,我稱之為詩。任何我沒法唱,又太長不能作為詩的東西,我叫它小說。不過,我的小說沒有一般的故事線索。它們只是關于我在某事某地的感覺。”這些“某事某地的感覺”,適逢一個跌宕的大時代。二十世紀六十年代的美國社會,以及其間各種文化碰撞,在意識流文字中穿插隱現,使得《狼蛛》既有超現實的一面,又是現實的觀照。如果熟悉迪倫的歌詞,又可在《狼蛛》中一次次覓得驚喜,因為總有句子與歌詞相似。

寫作《狼蛛》的時期,也就是一九六四年到一九六六年,堪稱迪倫人生最充實的三年。他發行了三張重要唱片,也經歷了感情浮沉。

在那之前,他正經歷迷茫。因為政治,也因為他不愿意自己的歌淪為政治口號。

我生也晚,未曾經歷那個左翼運動席卷全球的二十世紀六十年代。但有時亦覺得幸運,因為若是身在局中,注定也是時代的炮灰。站在當下回望歷史,大時代里的幸運兒終究是少數,即使他們攬盡了大多數風光。

鮑勃·迪倫當然是幸運兒。一九六一年,他從明尼蘇達大學輟學,開始音樂生涯。一九六三年,《答案在風中飄揚》和《暴雨將至》讓他成為反戰者的靈魂,前者是他最動人的作品,后者則充滿詩意和末日情緒,并成為古巴核彈危機的代名詞。一九六四年,馬丁·路德·金發表《我有一個夢想》演講后,迪倫發行專輯《時代變了》,成為那個時代最著名的政治宣言之一。可鮑勃·迪倫本人卻選擇就此告別革命。

也正因此,在許多人看來,他的真正輝煌甚至停留在二十世紀六十年代,或者說停留在前三張專輯,從未帶走。這也許是因為他深深知道,那個創作歷程不可復制,即使他再驕傲,也需告別自己的神話。他曾說:“要寫出這些歌,你必須具有支配精神的力量。我已經做過一次,而一次已經夠了。對我來說,我出現在了合適的時間,而且我也非常理解自己所處的時代。假如我現在出道的話,很難想象靈感會從何而來,因為你必須呼吸著合適的空氣去發揮創意。”

也是一九六四年,迪倫與伙伴們仿效《在路上》,從紐約開車到加州,其間繞道肯塔基州,探望因罷工運動陷入困境的礦工,拜訪他的啟蒙詩人卡爾·桑德堡(Carl Sandburg,1878-1967)……也正是在這期間,他開始寫作《狼蛛》。大衛·道爾頓曾記錄:“迪倫是個瘋狂的涂寫者,寫在信封上、餐巾上、煙盒背面。他用各種圖片當作自己的靈感啟發,釘起的明信片,從雜志上撕下的照片,繪畫的復制品,關于叢林大火,還有年邁小販的照片。”

一九六五年,鮑勃·迪倫推出專輯《重返61號公路》,再次顛覆了自己。

他愛“垮掉的一代”。一九五九年,他讀到凱魯亞克,他說:“凱魯亞克、金斯堡、柯索、費林格提,他們是如此神奇……他們對我的影響就如同貓王對我的影響一樣。”他喜歡“垮掉的一代”那種不介入政治的反叛姿態,即使這種姿態與他曾經奉行的左翼文化相悖。他也無法預料到,自己的《像一塊滾石》,居然與《在路上》一樣,成為“垮掉的一代”的精神圖騰。

至于《狼蛛》,它呈現了一個碎片化卻也因此立體甚至魔幻的美國。它同樣有著凱魯亞克的影子。在那個風起云涌的二十世紀六十年代,美國青年無比需要鮑勃·迪倫。他們希望反主流文化,借此重估一切價值。這一切甚至有些無厘頭,乃至需要同樣我行我素、離經叛道的鮑勃·迪倫來負責糾偏,讓一切向真正的理想主義靠近一些。

數十年后的今天,《狼蛛》依然前衛,各種晦澀與隱喻依然是閱讀的門檻。它永遠不屬于大多數人,就像理想一樣,總是少數人的奢侈品。