祭之謎思

——阿里山鄒族“Mayasvi”①記錄與追問

周 振 亞

(江蘇第二師范學院音樂學院, 江蘇南京 210013)

在臺灣訪學的一年中,有一項頗覺有趣的文化體驗,是“熟悉”與“陌生”的糾纏,印象深刻。最直觀者,是每日映入眼簾的繁體字,和常常聽到的“新詞匯”。所謂既“熟悉”又“陌生”,是指這些詞匯對于大陸人而言,都是熟悉的方塊字,卻因為日常少見而感覺“陌生”。如“寢具”“公車”“軟體”“機車”等,有的能夠大致知曉其意,有的則需要通過其他媒介再作了解;我們常將上述詞匯與“床上用品”“公共汽車”“軟件”“摩托車”等大陸常用語對應,卻發現并不能窮盡其意。此外,還有更多“外譯漢”時表現出的中文差異,比如“Sydney”的漢譯為“雪梨”(臺灣)與“悉尼”,“New Zealand”漢譯為“紐西蘭”(臺灣)與“新西蘭”,“Olivier Messiaen”漢譯為“梅湘”(臺灣)與“梅西安”,等等,太多的不同,反映了同為漢語在不一樣的文化生態中卻有范式的差別。頗費思量的是,表現在符號學意義上的漢語字詞在共時文化變遷中慢慢沉寂或大行其道。這些“糾纏”引人入勝。于筆者而言,時常纏繞心頭的既“熟悉”又“陌生”的詞匯是“祭”。不可思議的是,“祭”類活動也極為普遍,儼然臺灣當地傳統文化現代化的當然載體。不可思議還在于,作為大陸的漢民族人,依筆者的有限認知,在現當代已經很少見到“某某祭”的稱謂與活動;即便偶有出現,也都帶著沉重的、黯然的、被忌諱的基調。臺灣則不然,說大行其道也不為過。也許是源于臺灣島內原住民較多,抑或各類宗教信仰繁盛的緣故吧。雖然面對現代文明的不斷沖擊,臺灣民眾卻仍然堅守傳統信仰。不夸張地講,在臺灣,如若乘車出行,不出十分鐘必定會遇到廟宇或者教堂等宗教活動場所。可見臺灣的民間信仰之發達。幾乎每個村寨、每個城鎮小區都有廟宇等宗教類建筑。在最傳統的“媽祖”信仰外,佛教、道教、基督教、天主教、伊斯蘭教等也不勝枚舉,信仰的多元共存已然成為重要的文化現象。因而,每逢宗教的節日,必有“祭”的活動。推而廣之,民間的活動也常常冠以“某某祭”來舉辦,比如“文化祭”“藝術祭”,等等。其中,最顯著的還得數原住民族的“祭”。類似的原始崇拜,幾乎每月都有。這些祭都一定與當地的文化習俗緊密結合。在原住民族聚集區,直至現代,土地的神圣化和“祖靈恩惠”理念仍然根深蒂固。各種“祭”常常以自然的秩序進行,如開墾祭、播種祭、除草祭、收割祭、收獲祭、收藏祭等。其中,布農族的小米豐收祭,卑南族的年祭、海祭(豐收祭),鄒族的戰祭都極富特色。此外,許多民族都保持年祭的儀禮,這些祭儀都與本族的歷史、文化息息相關。作為文化人類學關注,常常促使我們思考,在現代化浪潮的沖擊下,這些,即使是在文化自覺等理性觀念驅使下的傳統固守,仍然能夠保護祭儀的最初特點和外化形式都不曾受到現代文明的浸染,這是怎樣的一種力量?

帶著對“祭”的謎思,作為臺灣訪學的一項任務,筆者借民族音樂學研究者的身份便利,在明立國教授的帶領下,特別關注了高山民族中布農族、卑南族、魯凱族、阿美族、鄒族等傳統祭祀活動中的音樂文化表達,在有限的時間內進行了可貴的田野調查。親身參與了位于臺東的卑南族南王部落的“新年祭”,阿里山鄒族的“戰祭”(Mayasvi);實地參訪了各文創園區的“祭”展等活動,發現這些“祭”大多是關聯傳統文化事項的展示活動。相較于筆者長期生活的文化區域而言,無論是土地擁有占比,還是人口擁有占比,都可顯示出臺灣的多元與豐富性。這些祭典中獨特的歌舞儀式,可能是吸引非族人之重要文化因素所在,更是吸引音樂人類學者趨之若鶩的價值所在。所以,我們發現,經歷現代化的洗禮,文化的變遷,甚至某些信仰都不足以讓本族文化自洽之時;在臺灣,我們仍可見到這些獨特的文化承載方式。而促使其民族祭儀活動能夠如期舉行的究竟是出于社會秩序需要的一種強制行為,還是源自個人意志,是個謎。

一、“祭”字解與部分田野工作列表

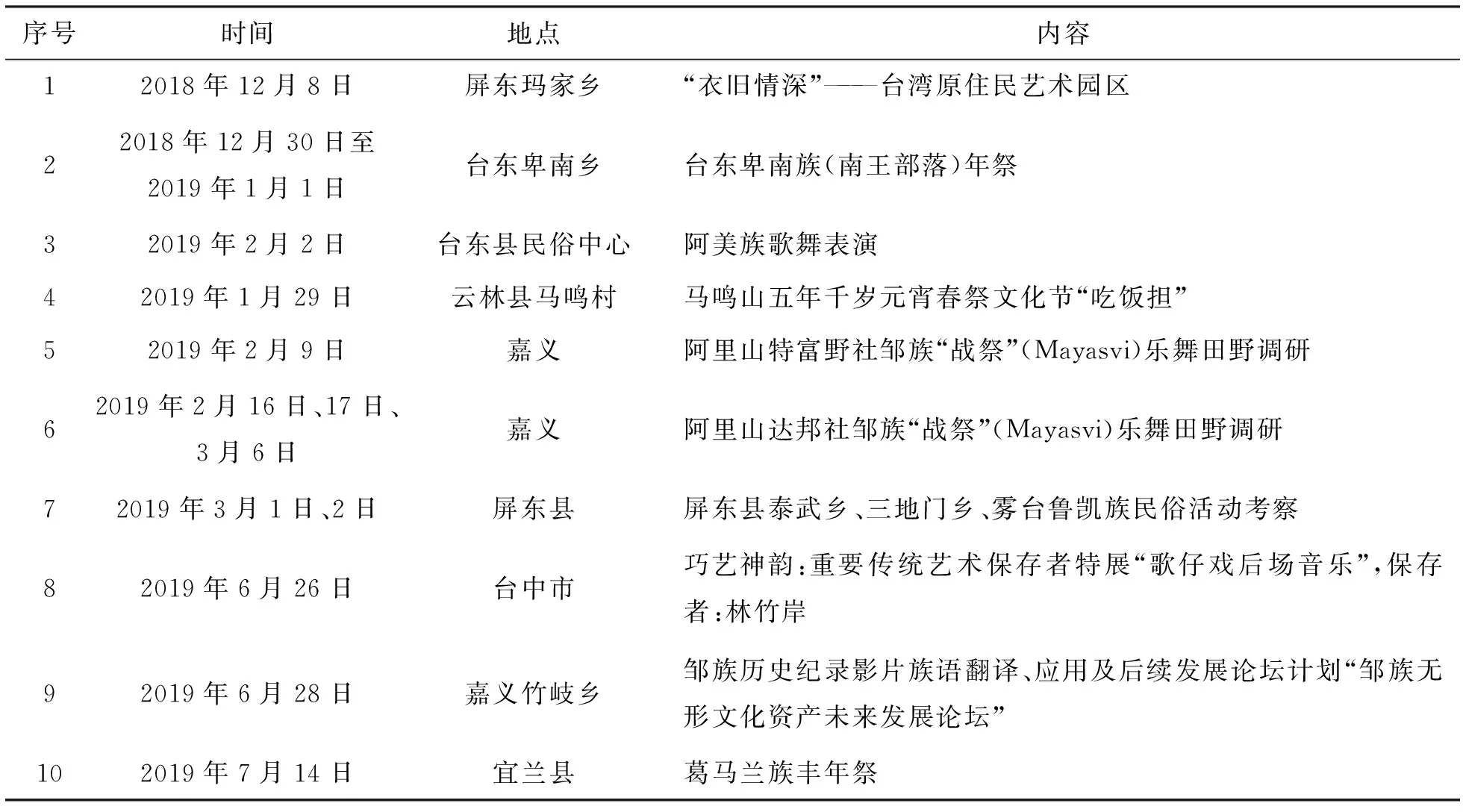

祭乃漢語常用字,初文見于商代甲骨文,其古字形像手持酒肉供奉神主。本義即向神靈、祖上獻上供品,并舉行儀式,表示崇敬、祈求保佑。后來演變為一種對已故之人表示追悼、敬意的儀式。本文在解釋“祭”的上述意義外,仍需要關注其延伸意義,及祭與祭祀的審美意涵與美學價值。而在現代臺灣社會,“祭”及與之相關的活動層出不窮,于筆者而言既熟悉又陌生。也因之,在有限的時間內參與了較多活動,頗有意味,記錄如下(見表1)。

表1 臺灣民俗活動列表

筆者曾于2019年初四次登上阿里山鄒族居住地,分別考察特富野大社和達邦大社的Mayasvi儀禮。對于一個漢人來說,臺灣原住民的祭儀神秘又神圣。神秘于處在現代文明中仍可見到的傳統農耕文明與狩獵文明形式上的傳承,以及被卷進全球體系之鄒族社會文化變遷;在族人們維系傳統祭儀,并接軌現代社會后,呈現出的傳統文化與現代環境融合的特質,且獲得了多方認同,能夠堅韌地生存。當各種儀禮、裝扮、樂舞等都得到他人的追捧之后,這樣的“祭”被戴上神圣光環,也就成了現代社會中具有獨特美感,引人遐想又令人神往的難解之謎。

下以鄒族戰祭為例探尋“祭”之謎,“祭”之思。

二、“祭”之文化承載之謎

筆者曾于2019年2月9日全天參與特富野Mayasvi典禮;于2月16日、17日、3月6日參加達邦大社的Mayasvi活動。達邦大社活動之所以持續較長時間,是因為首次活動中一位長老過世,遵儀軌的必須行為。因而,對達邦大社的戰祭過程有更多的記錄和了解,一些經歷于筆者而言,是謎一樣的存在,因此,對于此次田野以“祭之文化承載之謎”述之,未必得解,卻更顯神圣。

1.傳承方式之謎與相關認知

(1)關于流程

Mayasvi祭奠流程從早晨開始,男子們在男子集會所(kuba)準備正典。為了便于他文化身份的來訪者盡快地了解“戰祭”,達邦社印制了一份小冊子。從小冊子可知,鄒族達邦社戰祭Mayasvi儀式內容包含有祭糧倉神(meehiehifia)、迎祭神(meesi)、獻祭(topano)、祭戰神(topenhi o tvofsuya)、犒賞儀式(sa `noi)、兒童初豋會所禮(batkaya)、頌功贊禮(tue`)、送神祭、路祭(topeohi o` skokaya)、家祭(topeohu to ho`ema)、歌舞祭(Mayasvi)。由于戰祭儀式的進行皆始于Mayasvi而終于Mayasvi,且儀式進行中以Mayasvi儀式最久,因此部落人習慣以Mayasvi稱呼戰祭。

(2)關于時間

包含重修集會所日期和戰祭例行性舉辦日期。重修集會所(kuba)一般在農歷二月間進行。而Mayasvi例行性舉行的時間卻不固定,例行性舉辦日期的不固定,還包括儀式持續時間的不固定。都視實際需要而定。舊時在征戰凱旋或部落遇到特殊情況都會舉行Mayasvi。日據時代曾經因為某種需要(如紀念新成立的吳鳳鄉公所),把戰祭舉行的時間定在每年的八月十五上午十時。20世紀80年代起,部落長老決議把戰祭改在二月份,并且相對固定,與同為鄒族的特富野部落輪流舉行。

(3)關于場所

戰祭的場所包含部落的所有地方,而中心場所被稱為集會所(kuba)。集會所的主要建筑是一間占地大約100平方米左右的木制建筑。藤條纏繞著長短不一的木樁作為基座,搭建出3米左右高度,下方鏤空的閣樓狀二樓,較短的木樁上鋪搭木板,形成一層平整的地板,和較短木樁用藤條纏繞著的較長木樁上,固定著中間高四周低的密集的木棍,形成屋頂,在屋頂上則用厚厚的茅草覆蓋;茅草做成的屋頂圍成固定的不規則圓形,斗篷狀的圓頂與木地板間形成一個很大的空間。二層木板四周用細一些的長木棍固定出大概一人高的圍欄,只留有一個出入口,通過唯一的木制樓梯聯通地面。建筑的最高點有一盆植物,部落人稱為神花。

此外,場所還包括kuba樓梯下延伸出的一塊小型廣場(yayasva),廣場中間一個圓形凹槽稱為“火塘”,火塘的北側廣場外圍一株神樹,另外在廣場的一側修建一座帶頂棚看臺。

(4)關于變遷

戰祭,原本是獻祭與戰神,訴求戰力并福佑部落及族人平安的。隨著社會變遷,機制更替,傳統的戰事不復存在,因而,處于和平時期的當代祭儀也發生了變化。在政府“少數族群文化振興”運動中,在觀光產業化的帶動下,祭儀曾經配合觀光產業推動,將祭儀改編成符合舞臺表演的劇本;不料,破壞了鄒族傳統嚴謹的祭奠儀式,其內涵也遭受到極大的沖擊,使得達邦部落賴以道德自治的倫理、規范以及精神支柱淪陷在現代文明的漩渦中。為此,20世紀90年代開始,部落的耋老,在部落傳統信仰認同的困境中,需要重樹道德倫理規范,以達到文化傳承的目的,重拾本族的精神家園,團結族人,留住根脈,決定定期舉辦戰祭活動,恢復傳統。

2.祭儀實錄(1)本節是筆者根據田野考察的實錄,主要內容也來自《戰祭Mayasvi》小冊子(阿里山鄉鄒族達邦社Kuba文化發展協會匯編,未出版)。

時間:2019年2月16日

地點:阿里山鄒族達邦部落

(1)祭糧神(meehiehifia)

①頭目(也稱部落首長)呼叫參加祭典的人員到集會所(kuba)集合。(注:古時候的頭目即征帥,祭典儀式也由征帥主持,目前達邦鄒族由吳氏、莊氏負責)。

②前往汪氏祭屋。

③祭糧神,由吳氏、莊氏、方氏、安氏、楊氏負責。

④頭目宣布祭典注意事項。

⑤眾人回集會所。

(2)整裝

①與祭者著裝,各氏族長老分發護身簽條(fkuo,注:護身簽條,由木槿樹皮制作,有辟邪之功能,勇士參加祭典怕被惡靈加害,都得緊護身簽條來護身)。

②頭目呼叫神花(fiten)進場。(注:正典儀式開始前,幾位青年會站在集會所(kuba)屋頂上看護神花,部落首長呼叫神花即由這幾位青年摘取。神花,是戰神確認勇士之標志,戰祭時戰神是認物不認人,因此,參加戰祭祭典的勇士一定佩戴神花,不然得不到戰神的福佑)。

③分發神花,每人兩支。安、楊、杜、洋氏神花由下往上插在皮帽上,其他氏族則由上往下插。

(3)獻祭儀(hokai)

①圣火入場,著盛裝的勇士們幾人一組,把集會所的神火移到廣場。按照頭目、吳(nia uyongana)、莊(nia uongana)、方(tapangu)一組為首,抬著點燃圣火的木棍放入火盆中,隨后,參加祭典的勇士如法炮制。

②貢禮入場。幾位勇士從場外抬來一只小黑豬,可以聽見小豬的一聲聲慘叫。

③hokai。由吳家率先刺殺豬仔,然后各勇士紛紛將佩刀沾血后舉刀,回到原位。

④獻禮。所有參與者(勇士)口中發出emocucu聲,緩緩向神樹前進,將刀尖豬血擦拭在神樹樹干上,舉刀回到原位。

⑤呼叫戰神(paebai),三聲。

⑥整修神樹(yono)。參與祭典的勇士整修神樹,主要動作是用佩刀把神樹上的長有綠葉的枝條修掉,說是掃通戰神的通道。要留下三支樹枝,分別朝向汪家、吳家和集會所。

⑦獻禮(topano)參與祭典的勇士取樹枝切成筷狀,將一端沾上豬血,然后插在樹干上。

(4)迎祭神

①參與祭典的勇士頭目為首,集會所左側以順時針方向排成半月形迎神隊伍。

②唱迎神曲,頭目與五家起音,參與者接唱迎神曲兩邊。

③回集會所,參與祭典的勇士排成兩排順次回集會所。最后兩位勇士負責將豬仔置于盾牌抬入集會所。

(5)祭戰神

①獻酒儀禮。五家族(ceyuhu)酒進場,分別為方(tapangu)、汪(peonsi)、小莊(yoifoana)、安(yasiyungu)、楊(yakumangana)五家,派員之祭屋取酒(小型竹制直筒盛酒器),回集會所時,單腳用力蹬踩地板,并大聲呼叫,頭目聞聲則以木椿擊地板回應。小莊之酒遞給大壯(noacaciana),汪之酒遞給吳家。接著,由吳、大莊、方、安、楊吳家聯合祭祀戰神。獻酒,在五家祭畢后,由大莊行獻酒禮(topeohi o` skayu nopopsusa),禮畢,將五家之貢酒放入燧火箱內。

②獻貢品禮。五家族年糕(cona`)進場,仍然分別是方(tapangu)、汪(peonsi)、小莊(yoifoana)、安(yasiyungu)、楊(yakumangana)五家派員至祭屋取年糕,回集會所時,單腳用力蹬踩地板,并大聲呼叫,頭目聞聲則以木椿擊地板回應。各家族粟酒進場(大型竹制直筒盛酒器),達邦社13個氏族相互請其他氏族至祭屋取粟酒回集會所,回集會所時,單腳用力蹬踩地板,并大聲呼叫,頭目聞聲則以木椿擊地板回應。五家長老接著把13家帶來的粟酒倒入一個盛酒容器。祭戰神(topeohu),吳氏、莊氏長老將容器之粟酒倒出五杯,分別與方、安、楊五家聯合祭祀。所有參與祭典者行祭酒儀禮。即在五家長老祭祀完畢后,將竹杯傳遞給其他參與儀禮的勇士作祭酒禮儀。

③犒賞禮(sa` noi)。原是舊時戰爭凱旋后,征帥以年糕一塊、粟酒一杯犒賞有功之勇士而舉行的儀式,現在作為祭儀展示的一部分,向參加祭典的勇士作犒賞。

(6)兒童初豋集會所禮

部落中周歲的男嬰,其母攜帶小米酒一杯,抱至集會所交給嬰兒的舅舅,其舅舅先接過酒杯,手沾酒并輕觸嬰兒的額頭做祝福儀式,然后將嬰兒抱入集會所,進行嬰兒初豋集會所禮。嬰兒初豋集會所禮,主要目的是讓戰神認識,并福佑這些嬰兒成長。而戰神除了福佑之外,同時在眾嬰兒中圈選未來部落的征帥。

(7)送神祭

與祭者移動到廣場,頭目為首,自集會所左側,與會者以順時針方向排成半月形送神隊伍,唱送神曲兩遍。接著,持火公主入場,持火公主由汪、莊未婚姑娘輪流擔任。最后,在眾人eyena歌曲聲中,恭送戰神回天。

(8)路祭

①參與祭典者離開集會所,前往路祭地點(skokaya)。

②取茅草兩支。

③將攜帶的樹皮千條系成串線,將茅草綁成一捆,并將上方切平做祭臺。

④奠祭。

⑤家祭。勇士依序至方、安、楊、汪、莊之祭屋祝福,象征戰神所賜之力量延伸到各氏族。

(9)家祭

勇士依序至方、安、楊、汪、莊之祭屋祝福,象征戰神所賜力量延伸到各氏族。

(10)歌舞贊(Mayasvi)

正典結束后,族人不分男女老少,大家手牽手在長老引領下,合著舞步歌頌戰神及祖先的英勇事跡。頌功禮贊,祝禱詞。通宵達旦。

3.Mayasvi形式之謎

臺灣友人介紹鄒族戰祭時,極為推崇其音樂之美。隨著參與的漸漸深入,筆者也慢慢著迷于Mayasvi之形式,許多疑問縈繞腦海。于是,在有限的時間內試圖揭開謎底。可是,截至目前,仍舊是個謎。

祭詞之謎。Mayasvi系列多聲歌謠,有些歌詞不僅僅局外人聽不懂,族人盡然也不懂其意,真是個謎。Mayasvi歌詞,即便是虛詞,也被族人以“上天神授、無法解釋”來看待。比如迎神曲(ehoi)、送神曲(eyao)、戰歌(piasvi no pohao)等歌詞都是固定的。依筆者猜測,這可能是鄒族方言的古老形式。關于Mayasvi系列歌詞,臺灣許多學者都已經通過研究做出判斷了,此處僅以頗具代表性的明立國先生的研究說明。在《鄒族祭儀歌謠記錄與鄒族知識之傳承——紀念鄭政宗長老》一文中,以“一個所有族人都參與的一個祭典,為何歌詞卻又讓絕大部分的人不能理解?而一個絕大部分族人都不能理解的祭儀歌詞,為何又能讓這個祭儀穩定的傳承下來?”[1]設問,紀念僅有的幾位能夠進行嘗試性解釋的之一人鄭政宗長老,試圖解釋歌詞,但是仍不能盡然,許多歌詞意義不明。

音樂多聲形態之謎。對于音樂學研究者而言,這是最令人稱奇的地方。會讓人覺得,在臺灣島上,阿里山上,一個古老的村落,居然留存十分歐化的音樂樣式。大量平行五度的進行,間插平行四度,偶爾不協和的小七度。有臺灣學者曾以西方9世紀的平行奧卡農(Organum)類比[2]。筆者以為,單純從和聲音響、聲部數量以及音程關系論,二者確實很像。有學者曾通過研究推測,奧卡農的出現與發展可能與民間存在的多聲因素、不同嗓音音域條件的人演唱相同旋律時對舒適音高位置的選擇、人們對協和音程在感官聽覺上的需求、中世紀理論家基于理性思索、對“圣詠”旋律加以裝飾性演唱的需要等五個方面有關[3]5-6。那么,如此相似的Mayasvi多聲音樂是如何產生的呢?筆者曾在有限的時間內盡可能多的查找資料,并與明立國教授探討,均無果而終。如同歌詞,Mayasvi多聲音樂形態難道只能用文化相對論或信仰理論來解釋嗎?

相同的疑問,臺灣學者早就有人提出。據《臺灣土著祭儀及歌舞民俗活動之研究續篇》第三章記錄,鄒族之祭儀歌舞之第二節“特富野聚落Mayasvi”祭典音樂(錢善華),第(七)部分指出值得研究的后續問題:鄒族Mayasvi祭典音樂是否有受到外來音樂文化的影響?有多大的影響?許多前人皆提出這個問題,如因為有自然的和聲唱法,而布農族也有。因此黑澤龍朝(1973)提及鄒族與布農族是仇敵,但音樂卻取材于布農族,是值得探討的問題。史偉亮(1967)認為雖然我們不能斷定曹族音樂的歌曲深受布農族的影響,但兩者音樂關系的密切是可以確定的。又如因節奏多復拍子的關系,呂炳川(1982)認為鄒族的奇數拍子歌謠不少,這是很不可思議的現象(我猜想是受到荷蘭人的影響,然語言學者否定了我的猜想)。[4]233

短暫的田野調查,不可能詳盡所有。作為對“祭”的學術關注,截至目前,學界仍未解鄒族Mayasvi多聲音樂以及歌詞之謎。

三、“祭”之文化傳承之思

1.儀式與歌舞成因之思

作為田野考察者,理性觀照之下,當尊重并理解該文化——儀禮的固有存在方式。但是,因為自身多年所學,在儀式中看到自己似曾相識的禮儀,特別是音樂樣式時,都會浮想聯翩。Mayasvi儀禮歌舞中的多聲部合唱,聽來是那么的符合歐洲早期傳統多聲音樂的樣態,就會追問“這樣的音樂”在這個地方是怎么產生的呢?與歐洲早期多聲是什么關系呢?會是歐洲宗教活動傳來臺灣的遺存嗎?會是歐洲人的某次發現之旅、征戰掠奪帶來的相應文化嗎?等等問題。

承前述,雖然前輩學者對于有關鄒族Mayasvi中多聲合唱現象已有存疑的結論,但是,筆者心中仍不能釋然,希望從臺灣原住民族研究相關文字中發現蛛絲馬跡,試圖找尋歷史關聯。

《原住民文化會議論文集》中,浦忠成的《由鄒族口傳文學傳統的瓦解看原住民口傳文學文字化的趨向》有些觀點可做參照。前言開篇說道,“臺灣原住民各族經過人類學者、語言學者長年的研究雖然都能十分確定屬于南方蒙古人種的原馬來人(proto-malay)系統乃至印度尼西亞人(Indonisans),又稱作「南島語系民族」(Austronisia linguistis family),但是彼此之間的差異仍然非常大……”[5]又說道鄒族口傳文學傳統與現在,引述陳國均的《臺灣土著社會始祖傳說》鄒族與其他的臺灣原住民族群一樣,因為主客觀條件的限制,并未能創造發展文字的系統,盡管如此,沒有文字的民族卻是常能發揮其高度的智慧于傳習性的神話與傳說之中,借此以維系其傳統性的生活習俗、社會秩序、宗教信仰、道德規范,以及民族歷史等等。接著說,依據人類學家的觀察,鄒族在傳遞其民族歷史文化的制度上是頗具特色的,譬如衛惠林氏等就說:鄒族為一熱心保持其歷史傳承之民族;部落之長老有一種習慣的義務,每日晚間必于其男子會所圍爐講述其部落沿革與外族之斗爭、英雄事跡、氏族祖先、遷徙歷史等,以授靜候末座之青年。輪流授講,互相補充,娓娓不倦,至通宵達旦。而今民智漸開,眼光放遠,才知異文化往往是進步、發展的良師[5]2。

王嵩山在《阿里山鄒族的歷史與政治》,序曰,從1982年4月,與……首途鄒地,又……“山地行政政策之研究與評估”的問卷……悠忽間已過了8個年頭。荷、清時期,明朝天啟四年,西元1624年,荷人根據協定條約放棄澎湖,進占臺灣,依籍耶穌教的力量,傾力于臺灣當時居多數的原住民之教化[4]76。在該書的表10《阿里山鄒族達邦特富野大社大事年表》中,記錄1650年荷人臺灣土名戶口表中出現Tapangh(達邦)、Tivora(特富野)等地名。1661年,荷人退出臺灣,一部分荷人尋向阿里山山脈,卜居于特富野所屬小社——樂野[6]92。

上述文獻,是為了進一步給自己的猜測注解。比如族人傳統與神話傳說,荷蘭人統治期間,是否借助過基督教的力量,結合族人傳統,“變遷”過基督教音樂。聰慧而又善于學習異文化的鄒人,一定創造過自己的傳統文化,其中是否就包括學習了異文化后產生的Mayasvi呢?

2.文化基因守護之思

作為漢族人,我們知道有許多類似春節、清明節的傳統節日,也有來自西方的情人節、圣誕節。如吾輩的成年人,常常被動地加入了歡慶圣誕的狂潮中。會在圣誕夜買些巧克力、鮮花等偷偷藏在晚輩們的鞋、襪里,也會虔誠地以“圣誕老爺爺”身份祝福孩子們,下意識地按照圣誕文化的樣態完成了我們未必明了其意義的文化傳承與傳播流程。許多公共場所還會舉辦盛大集會,歡慶圣誕節,直至徹夜狂歡。大概算是深入人心了吧!那么,這樣的外來文化如何做到這般盛況的呢?反觀我們自己的傳統節日——春節呢?也是鐫刻在國人心底的信仰了。除夕夜,無論身在何處,所有人都會沖向“家”的方向,求得團圓。然后呢?除了那頓團圓飯、壓歲錢和“春節聯歡晚會”,我們還有什么記憶?作為文化的天然載體,本應該習得我們生于其中的文化并將它一代一代傳承下去的,現實卻表現為有限文化變遷中的遺棄。如若以人的文化性看待,每個民族需要通過信仰代代相傳以維持著其基本面貌,而文化邏輯正是人之文化性的基因。兒時農村地區春節時分的“跳財神”“踩高蹺”“小戲班”等走街串巷的民俗活動,不知是否還在某個角落存在過。但是,不管是如今城鎮化建設強制性執行還是個人自由意志表達的農村現代化進程中,文化邏輯已經不再通順。相比“圣誕節”,我們需要反思。怎樣才能守住心中的神圣,守住文化基因呢?

再看阿里山鄒族。對于傳統祭儀,也經歷過傳承的困難時期。Mayasvi也經歷反復,特富野部落曾停辦過,后來又趨于正常。表明,所有的傳統文化在現代社會都會遇到生存與發展問題。可現在卻能夠透過Mayasvi看到其文化邏輯,認知該族的文化基因。因為,他們除了堅持祭典,還會以大社為單位,舉辦研討會。學者、官員、族人等都參與活動,探討傳承問題。筆者于2019年6月28日隨明立國(受邀專家)先生旁聽了題為“鄒族無形文化資產未來發展論壇”的活動。從發給與會者的論壇手冊可知,主辦單位是“嘉義縣鄒族庫巴特富野社文化發展協會”,輔導單位是“原住民委員會”“阿里山鄉公所”。設定的內容包括:“祭典未來發展論壇”“傳統領域發展困境及未來發展論壇”“語言發展困境論壇”“鄒族傳統智慧保護案論壇”等,可以看出“祭”的行為再確認和文化發展的綜合性思路。

基于上述,在大陸漢人地區也在苦思文化傳承對策之際,好像總覺得缺乏核心抓手,缺少能夠凝聚人心的類似臺灣這樣“祭”系列活動。在大陸,“祭”樣的,能夠承載文化基因的傳統在近現代不是沒有,而是被逐步邊緣化,直至放棄。即便有,也沒能成為共識。如作家王蒙先生就曾呼吁,在春節期間興辦“戲曲節”……不過,如“祭”般以傳統文化為名的“節”,以千、萬計的人們,此時此刻由衷地共襄盛舉的場面,依筆者見識,還未有所聞。

3.產業化反芻之思

在這個部分,臺灣做得比較出色。我們在考察中可以看到,無論是對文化產業園區的建設,還是文化創意項目的育成,或是對原住民族民俗活動的扶持,地方政府都是積極作為的。而這些,在大陸,我們需要更加開放的市場,更加開明的思想,更加文化歷史觀的思維,更加積極多元的創造意識,加強文化產業園區和項目立項的建設。這不僅僅是經濟社會發展的需要,也是精神文化家園建設的需要,更是守住地方傳統文化陣地,疏浚傳統文化繼往開來流淌之河之需要。

讓我們再回到Mayasv現場。無論是特富野還是達邦,都顯現出節日盛況。因為舉辦活動的日子里,全社的男女老少都要著盛裝參與,因而,我們可以很清楚地辨別哪些人是觀眾或者考察者。特富野舉辦戰祭的早晨,我們很早就驅車進山,到達部落時,祭典尚未正式開始。但是,現場已經找不到可以立足的地方,甭說進行很好的現場音視頻采集了。固定的和臨時搭建的觀摩臺都坐滿了觀眾,能夠看到典禮現場的欄桿上也趴滿興奮的人群;許多人、許多專業的設備各顯神通。可能預估到現場的擁擠,有人把攝像機架在高高的攝影架上,可以全程無死角攝錄。當然更多的是肩抗和懷抱的設備。據筆者觀察,這些觀摩的人群,有游客,有鄉鄰,有各級官員,也有許多人類學者。在達邦的祭奠現場,我們還看到了日本的人類學家……有多學者堅持十數年持續不斷地考察這個祭典,比如民族音樂學家明立國教授。雖然出發點各有不同,但是這些,都已經成為助推此項活動持續舉辦的一分力量。從中我們也能感受到文化產業化的積極意義。正典儀式結束后,是不間斷的歌舞贊(Mayasvi),通宵達旦;這個部分是最讓民族音樂學家著迷的地方。因為明立國教授長期考察Mayasvi變遷,跟族人早已成為親人、朋友。我們也被邀請參加特富野的午宴,空曠的場地擺上幾十個圓桌,一道道頗為精美的特色美食讓人進一步加深印象。關于這餐飯,筆者問了明立國教授,大概的意思是,全村各家都出份子錢,請專業廚師掌勺,宴請賓客。所謂文化自覺,這才是具體體現吧。

4.傳承話題再思考

對于傳統文化,使用頻率最高的詞是傳承。但是,究竟有多少人知道什么是傳承?為什么傳承?每個個體是由衷的傳承還是被動的傳承?是心甘情愿還是迫不得已?是由于熱愛而自然而然,還是因為某種利益而投其所好?在當代社會,這不是謎,但是需要再做反思。再問,對于我們正在傳承著的中國傳統文化,有多少人知其所以然呢?當然,或許從文化人類學、語言學的視角,即便用文化邏輯、信仰來解釋,制度性的、個體意愿的文化事實都已確立,那么“祭”的方式能否作為載體呢?

事實上,無論臺灣還是大陸,無論“原生態”的民族音樂樣式還是專業、半專業的類似傳統戲曲藝術門類,在當代都不同程度地受到不同層級的重視,受重視的主要表現無外乎政策予地位,經費予存活。那么,原生態族群里,如阿里山鄒族的孩童們,因為求學、工作,離開大山,對于家鄉傳統祭儀多已忘卻。即便是為了留住傳統,響應前輩族人耋老召喚,在戰祭之日,從四面八方趕回部落,會是什么樣的心情、心態呢?據臺灣民族學者的研究,比如戰祭這樣的民俗活動,主辦者已經充分考慮到在外工作、學習的族人時間安排的現實問題,確保本就已經不多了的族人全部參與,常常選在“大傳統”節日時間里安排自己的“小傳統”。此外,作為局外人,常常功利性地認為,此時的族人回歸,除了信仰,會不會還有某些利益呢?因為,許多年前族人的Mayasvi歌舞部分曾經或正在不斷遺忘。據說祭典儀式前一個月,還要進行必要的培訓。一定的花費是必須的,這又成了現實困難。可是,當文化自覺行為積淀成信仰后,無論特富野還是達邦,著節日盛裝,手拉著手載歌載舞,以自產米酒待客,滿面笑意的老少族人,給我們的感受是由衷的,也是虔誠的。這,不知能否說明,這項“傳統”的傳承正在時代化道路上健步前行。

由此反觀大陸,在人數最多的漢族地區,以同種傳統音樂文化類比,僅就江蘇民歌而言,其豐富性不可同日而語。江蘇各地的做法有可貴之處,比如海門山歌,以建立“海門山歌劇院”和“傳承人工作室”的行政建制形式,進行傳承與保護;張家港的河陽山歌會館建設,也是專項的、高質量的文化遺產保護項目,博物館性質,

又帶有活態展示區,供游客或研究者欣賞……吳歌系列的常熟白茆山歌,則定期舉辦歌會。這些保護項目多在發達地區,政策和經費都能保障,組織性很高;對于傳統文化的展示,如河陽山歌會館甚至是全天候的。這些,都證明地方政府和有識之士的積極作為,十分珍貴。在比照阿里山鄒族Mayasvi時,隱約總有些不能讓人滿足的所在。這也是筆者此文寫作“思”的困擾——在經濟高度繁榮的今天,在華麗場館里、炫目的舞臺上,卻很少能夠看到令人感動的、觸動心靈的東西。承前述,筆者曾高度認同王蒙先生提議的戲曲藝術傳承“節日化”倡導,現在想來,外化的、物質的形態再富麗堂皇,即便萬千人“共襄盛舉”,如果沒有觸動靈魂的、令人感動的文化高度和深度,這些鮮活的民歌也只能借助數字化技術,成為博物館藝術了。