黃河流域環境規制和產業結構對綠色經濟增長效率的影響

孟望生,邵芳琴

(1.甘肅政法大學經濟學院,甘肅 蘭州 730070; 2.甘肅政法大學西部地區經濟發展研究中心,甘肅 蘭州 730070)

黃河流域是我國重要的生態屏障和經濟貢獻區域。改革開放以來,黃河流域經濟社會發展取得了重大成就,1978—2018年流域內的地區生產總值增加了53.2倍,年均增長率為10.76%。然而,與高速度增長不匹配的是,流域內經濟增長效率的提升非常有限,40年間僅增長了約2倍,年均增長率不到2%,加之生態環境脆弱、資源枯竭等問題的日趨凸顯,已成為當下黃河流域經濟綠色高質量發展的主要制約因素[1]。黃河流域在經濟綠色發展中面臨生態環境脆弱、資源枯竭和增長效率不高的問題,主要原因在于長期以來,在地方政府注重GDP而忽視生態環境的激勵機制下,流域內形成了以能源和重化工業粗放式和掠奪式開發為主的低端產業結構[2],使得綠色經濟增長效率低下。因此,如何通過地方政府主導的環境規制政策和產業結構優化升級提升綠色經濟增長效率已成為黃河流域經濟綠色高質量發展的關鍵所在。

近年來,針對環境規制和產業結構變化對經濟增長效率影響的研究已經取得了一定的研究成果,如關于環境規制對經濟增長效率的影響研究中,基于遵循成本效應觀點的研究認為環境規制會抑制經濟增長效率[3],基于激發創新效應觀點的研究認為環境規制促進了經濟的增長[4-8]。關于產業結構對經濟增長效率的影響研究中,更多研究基于結構紅利假說觀點,認為產業結構的優化升級能夠促進經濟增長效率提升[9-11]。關于環境規制和產業結構對經濟增長效率的影響研究中,目前大部分相關研究聚焦于產業結構的高級化和合理化兩個維度[12-13],且主要基于波特假說認為合理的環境規制政策能夠刺激企業的技術創新行為,而企業的技術創新產生的新技術將會通過“創造性破壞”的過程影響產業結構變化進而影響經濟增長效率[14];少部分研究則聚焦于資源環境作為一種特殊生產要素的觀點,認為環境規制會加速資源要素向高效行業流動,通過推動產業結構的合理化發展,提升經濟增長效率[15-16]。同時,也有研究發現環境規制和產業結構對經濟增長效率的影響效應在不同的地區、面臨不同的資源環境狀況和經濟發展水平時存在差異性[17-19]。但上述研究大多是從常規經濟增長效率角度考慮,對綠色經濟增長效率的研究還存在一定的欠缺。因此,關于環境規制和產業結構與綠色增長效率之間的關系的研究還有待拓展,本文以黃河流域沿線9省區100個地級市2006—2017年的面板數據為樣本建立回歸模型,實證分析黃河流域環境規制通過產業結構高級化和合理化對黃河流域綠色經濟增長效率的影響效應。

1 研究模型

1.1 模型構建

為對黃河流域環境規制和產業結構對綠色經濟增長的影響效應進行估計,以綠色經濟增長效率為被解釋變量,分別以環境規制水平和衡量產業結構情況的產業結構高級化和合理化(產業結構高級化是指產業結構在由低級向高級協調轉化的基礎上,效益向更高層次演進的動態變化過程[20];產業結構合理化是指產業結構的平衡度,表示在社會生產過程中各產業部門之間比例的合理分配程度)為核心解釋變量,構建如下回歸模型:

G=α1E+α2U+α3V+ηC+μ+ε

(1)

式中:G為綠色經濟增長效率;E為環境規制水平;U、V分別為產業結構的高級化程度和合理化程度;C為一組控制變量,代表研究中未關注但對綠色經濟增長具有重要影響的其他因素;α1、α2、α3、η為變量的參數;μ為代表個體異質性的截距項;ε為隨機擾動項。

為分析環境規制通過產業結構變遷對綠色經濟增長效率的影響效應,借鑒唐未兵等[21]的研究思路,分別以環境規制與產業結構高級化的交互項EU和環境規制與產業結構合理化的交互項EV為核心解釋變量,構建如下兩個回歸模型:

G=β1EU+ηC+μ+ε

(2)

G=γ1EV+ηC+μ+ε

(3)

式中β1、γ1為變量的參數。

通過對比式(1)與式(2)(3)的相關系數,可以說明環境規制通過產業結構變化對綠色經濟增長效率的影響情況:若β1、γ1不顯著,說明環境規制不能夠通過產業結構高級化和合理化對黃河流域的綠色經濟增長效率產生影響;若α1不顯著,而β1、γ1顯著為正,說明黃河流域的綠色經濟增長效率提升主要依賴于產業結構的高級化和合理化;若α2、α3不顯著,而β1、γ1顯著為正時,說明環境規制能夠通過產業結構的高級化和合理化來提升綠色經濟增長效率。

1.2 指標選取

被解釋變量為綠色經濟增長效率G,其衡量指標為測算的綠色全要素生產率指數。以資本和勞動作為投入變量,實際GDP為期望產出,工業二氧化硫排放量為非期望產出,采用非徑向的方向距離函數模型[22]和Maxdea軟件構建并測算黃河流域2006—2017年的綠色全要素生產率指數。計算時,將各年固定資產投資額調整到以1996年為基期的實際值,采用永續盤存法估算資本存量[23],以各地區年末從業人員數衡量勞動力水平。

環境規制水平E是指地級市的環境規制強度,其衡量指標選用環境污染綜合指數的倒數[19]表示。其中,各城市環境污染采用工業二氧化硫、工業廢水和工業煙(粉)塵的排放強度衡量,具體計算公式為

(4)

式中:xj為研究城市污染物j排放量與全國總排放量的比值;y為研究城市工業總產值與全國工業總產值的比值。

產業結構需要采用產業結構的合理化和高級化兩個維度進行衡量,其中,產業結構合理化V常采用結構偏離度來衡量。結構偏離度水平越低,說明產業結構越合理[24]。利用泰勒指數[25](結構偏離度)構造地級市的產業結構合理化指數:

(5)

式中:zr為r產業(r=1,2,3分別表示第一產業、第二產業和第三產業)國內生產總值占全部產業國內總產值的比重;wr為r產業的勞動生產率;w為全部產業的總勞動生產率。V越趨于1,說明產業結構合理化水平越高。

產業結構高級化U的衡量指標采用第三產業增加值與第二產業增加值之比[13]表示。

選擇影響綠色經濟增長效率的控制變量如下:①研發支出水平P。《中國城市統計年鑒》中僅有各城市的科技和教育支出費,未給出詳細的城市研發數據,因此采用科技和教育支出費用之和作為研發支出水平的替代變量[26],結合各省的實際研發支出,按比例計算出各城市實際研發支出水平,然后以各城市實際研發支出水平投入與國民生產總值的比值來衡量研發支出水平。②財政支出水平M。選用財政支出與國民生產總值的比值來衡量。③外商投資水平T。其衡量指標為實際利用外資金額與國民生產總值的比值。

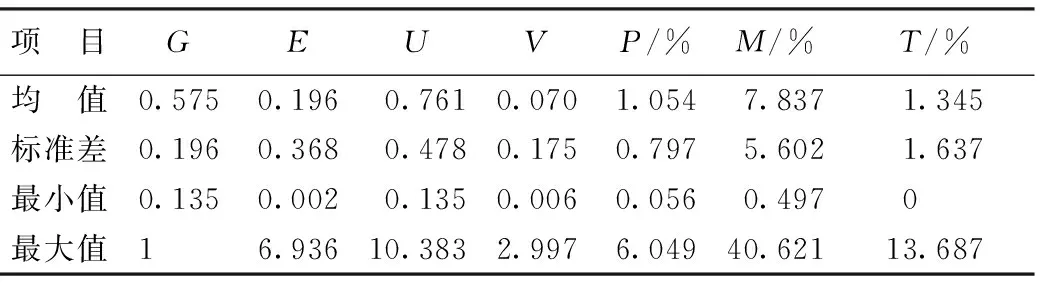

本文以2006—2017年黃河流域地級市面板數據(來源于《國家統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國環境統計年鑒》)為樣本,根據數據的完整性和可得性,選擇100個地級市為研究對象。各變量的描述性統計見表1。

表1 變量的描述性統計Table 1 Descriptive statistics of variables

2 研究結果與分析

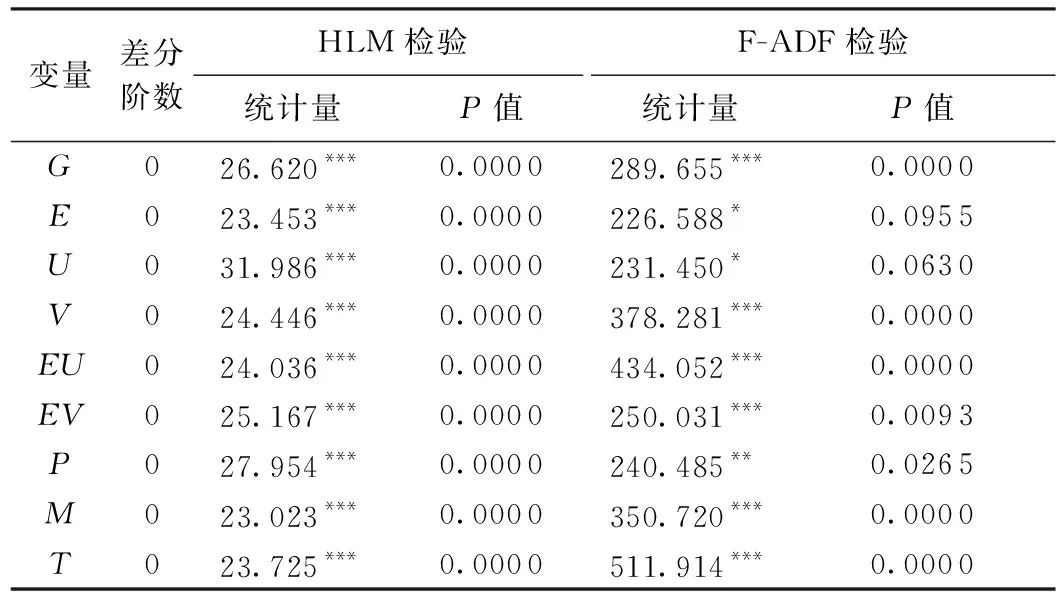

2.1 面板數據的平穩性檢驗

為避免模型存在偽回歸現象,保證估計結果的有效性,利用Stata15.1對數據進行平穩性檢驗。根據面板數據中截面序列存在相同根和不同根兩種情況,分別選擇適用于相同根的Hadri LM(HLM)檢驗和適用于不同根的Fisher ADF(F-ADF)檢驗進行平穩性檢驗,檢驗結果見表2。所有變量均拒絕原假設,說明數據平穩,不存在單位根,故可直接進行回歸。

表2 變量的單位根檢驗Table 2 Unit root test of variables

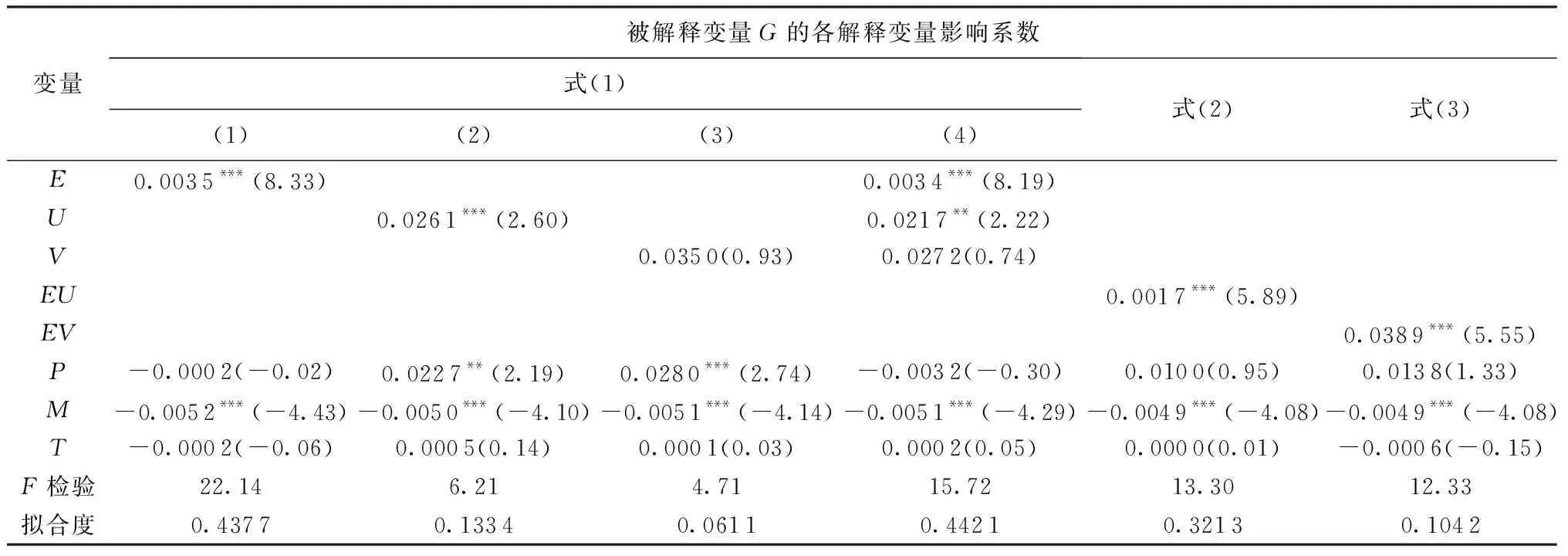

2.2 回歸結果分析

面板數據的估計方法有隨機效應估計法和固定效應估計法,具體方法的選擇根據Hausman檢驗結果判定。經檢驗,式(1)(2)(3)Hausman值均小于0.05,拒絕原假設,說明3個模型均適用固定效應模型進行估計。為檢驗模型(1)(式(1))的可靠性,將模型(1)分為4種情況考慮,分別只涉及核心解釋變量E、U、V三者之一和同時涉及三者,結果見表3第(1)(2)(3)(4)列,若第(1)(2)(3)列中各變量系數符號與第(4)列保持一致,說明式(1)結果是穩健的。由表3可見:

a. 環境規制和產業結構的高級化過程促進了黃河流域綠色經濟增長效率的提升,產業結構的合理化則未明顯表現出對黃河流域綠色經濟增長效率的促進作用。無論是以E、U或V單獨作為核心解釋變量的回歸結果,還是將這3個變量同時納入模型進行回歸的結果,都顯示α1、α2均顯著為正,具體以對式(1)估計中第(4)列的結果為準,分別為0.003 4和0.021 7;α3為0.027 2,但不顯著。這說明,環境規制強度的增加和產業結構層次的提升均有助于提升黃河流域整體的綠色經濟增長效率。

b. 黃河流域環境規制通過產業結構變化對綠色經濟增長的影響機制在產業結構高級化和合理化兩個方面均有體現。表3對式(2)和式(3)的回歸結果中,β1和γ1分別為0.001 7和0.039 8,均顯著為正,這說明當前黃河流域環境規制通過產業結構高級化和合理化兩個方面都能提升綠色經濟增長效率;比較β1和γ1(0.001 7<0.038 9)可知,黃河流域環境規制通過產業結構合理化對綠色經濟增長效率的提升作用比通過產業結構高級化對綠色經濟增長效率的提升作用更為明顯。

表3 黃河流域環境規制和產業結構與綠色經濟增長效率關系Table 3 The relationship between environmental regulation, industrial structure and green economic growth efficiency in the Yellow River Basin

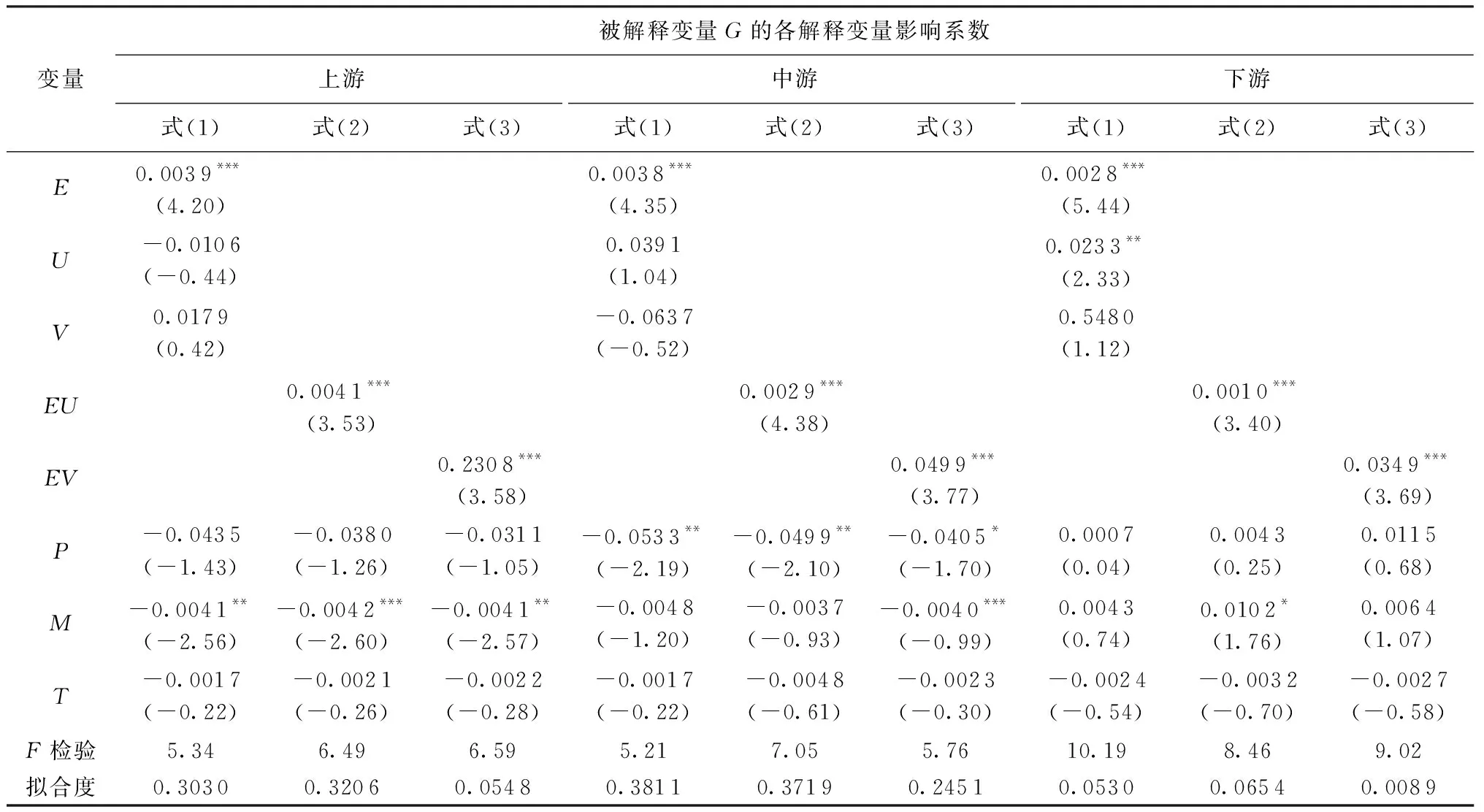

為考察流域內不同地區環境規制對綠色經濟增長效率影響的異質性,將流域內9省區100個地級市劃分為上、中、下游三大地區進一步考察,結果見表4。由表4可見:

表4 黃河流域分區域環境規制和產業結構與綠色經濟增長效率關系Table 4 The relationship between environmental regulation, industrial structure and green economic growth efficiency in different regions in the Yellow River Basin

a. 環境規制在黃河流域的上、中、下游地區均表現出了明顯的綠色經濟增長效率提升效應,產業結構變遷對流域內大部分地區的綠色經濟增長效率并未表現出明顯的提升效應。上、中、下游地區對式(1)的回歸結果中,α1均顯著為正,說明現階段環境規制在黃河流域的上、中、下游地區均表現出顯著的綠色經濟增長效率提升效應,同時由系數值的大小可知,現階段同樣的環境規制強度在上、中游地區要比下游地區表現出更明顯的綠色經濟增長效率提升效應;α2在下游地區顯著為正,其余均不顯著,這說明除下游地區外,產業結構變遷對流域內大部分地區的綠色經濟增長效率并未表現出明顯的提升效應。這可能與黃河流域上、中游地區生態環境脆弱,經濟發展以生態環境保護為前提的發展模式有關。

b. 黃河流域上、中、下游地區的環境規制與產業結構變化交互作用均表現出了明顯的綠色經濟增長效率提升效應。上、中、下游地區對式(2)和式(3)的回歸結果中,β1和γ1均顯著為正,說明黃河流域上、中、下游地區環境規制通過產業結構變化對綠色經濟增長的影響機制在產業結構高級化和合理化兩個方面均有體現,并且根據各交互項系數值可判斷,上、中、下游地區環境規制通過產業結構合理化的綠色經濟增長效率提升作用比產業結構高級化更為有效。這也預示著,上、中、下游地區的產業結構已經相對高級,此時環境規制需要進一步通過產業結構合理化來推動綠色經濟增長效率的提升。

2.3 穩健性檢驗

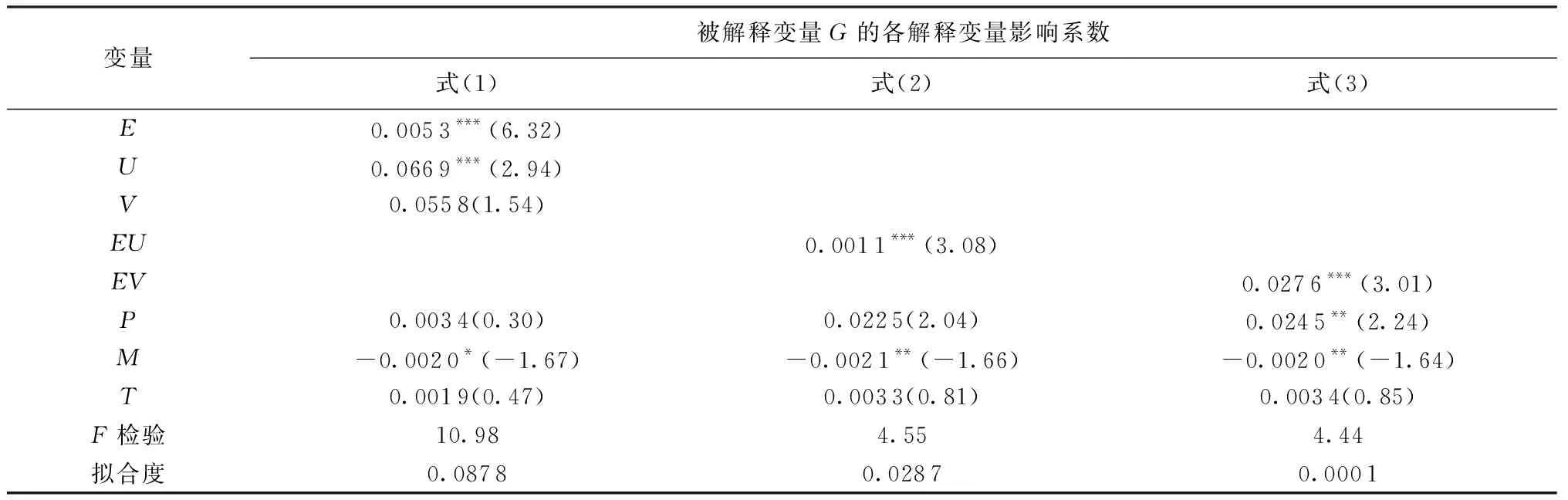

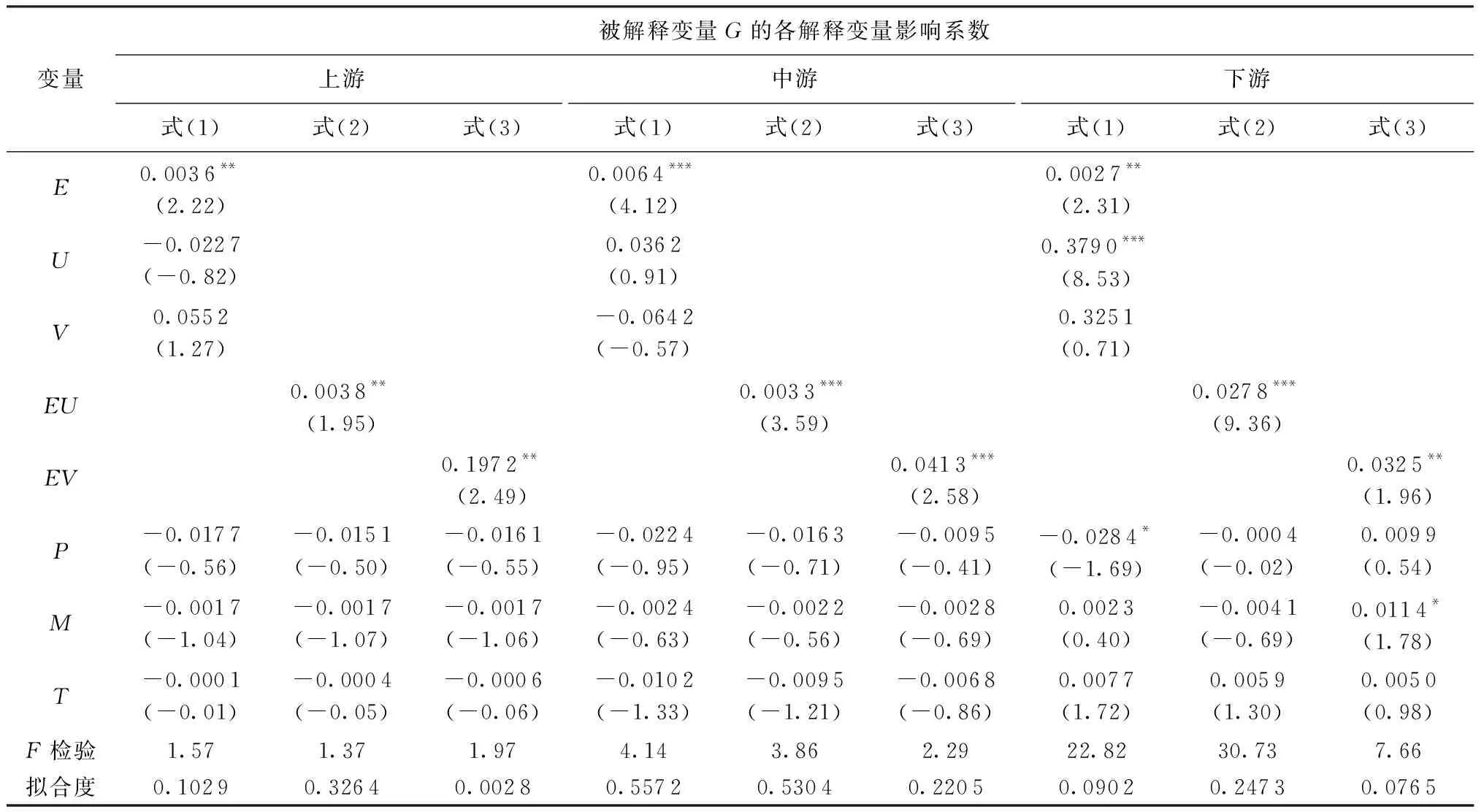

由于環境規制政策實施及產業結構調整的影響效應存在一定的滯后性。因此,為了檢驗基礎回歸結果的穩健性,將環境規制、產業結構以及環境規制與產業結構的交互項均滯后一期[27],對上述問題進行重新考察,結果分別見表5和表6。表5對式(1)回歸結果中,α1、α2顯著為正,α3不顯著,再次表明環境規制和產業結構的高級化過程促進了黃河流域綠色經濟增長效率的提升,產業結構的合理化則未明顯表現出對黃河流域綠色經濟增長效率的促進作用;式(2)和式(3)回歸結果中的β1和γ1均顯著為正且前者小于后者(0.001 1<0.027 6),說明黃河流域環境規制通過產業結構高級化和合理化兩個方面都能提升綠色經濟增長效率,且環境規制通過產業結構合理化對綠色經濟增長效率的提升作用比通過產業結構高級化對綠色經濟增長效率的提升作用更為明顯。同理,可得表6分區域檢驗結果同基礎回歸結果基本一致,再次印證了基礎回歸結果的可靠性。

表5 黃河流域環境規制和產業結構與綠色經濟增長效率關系的穩健性檢驗Table 5 The robustness test of the relationship between environmental regulation, industrial structure and green economic growth efficiency in the Yellow River Basin

表6 黃河流域分區域環境規制和產業結構與綠色經濟增長效率關系的穩健性檢驗Table 6 The robustness test of the relationship between environmental regulation, industrial structure and green economic growth efficiency in different regions in the Yellow River Basin

3 結 論

a. 現階段黃河流域環境規制和產業結構變化中的高級化過程都有助于提升全流域的綠色經濟增長效率,而產業結構變化中的合理化進程則未表現出明顯的綠色經濟增長效率提升效應。

b. 黃河流域的環境規制通過產業結構變化中的高級化和合理化兩個方面均對綠色經濟增長效率具有提升效應。

c. 環境規制在黃河流域上、中、下游地區均顯著提升綠色經濟增長效率的同時,其分別與產業結構變化中的高級化和合理化的交互作用也在上、中、下游地區均具有明顯的綠色經濟增長效率提升效應。