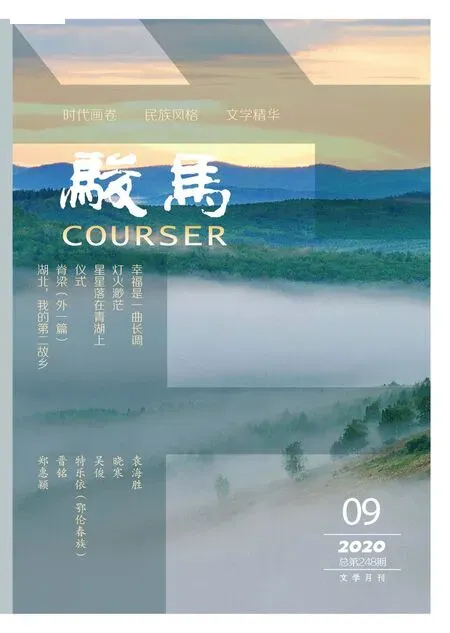

星星落在青湖上

■吳俊

托婭趴在木杖子外,喊著我的名字,荒草埋沒她瘦小的身體,大大的眼睛透露出恐慌,“你家馬打滾把我家草場刨爛了,阿爸要找你們算賬呢。”我蹲在房檐下無精打采地抓著泥土,佯裝聽不見。

母親剛剛點起柴火,爐膛火正旺,熗鍋油花嗞啦聲從屋里傳出來。門口吵罵,廝打聲越來越大,兩個男人抓抱在一起,在地上滾動,草垛被他們撲騰得一片凌亂,父親被那漢子按壓住,掄著粗壯的胳膊捶打。我拎起一截木棒沖了過去,我的腰突然被箍住,后背被狠咬了一口,是托婭,這臭丫頭,甩開她的時候,看到她滿眼淚水,像是水晶破碎,閃著光,裝滿無辜。

托婭臉蛋肉嘟嘟的,兩頰布滿紅血絲,像云霞飄浮著,那時總是不愿跟她說話,寧肯對著空蕩的天空、螞蟻巢發呆,或者就看草叢隨著風晃動,她鳥雀般嘰嘰喳喳,嗓門大,語速快,本來挺寧靜的草地,一有她,幾里內全是人一樣。

“哥哥,哥哥,你看我撿到個什么。”我轉身看,興奮燒得她滿臉通紅。“不過是個破瓷瓶嘛。”我不屑地應和。她端在手中,泥巴沾滿那碎作一半的瓷瓶,她用袖子拂去泥土,顯露出流線的衣袂,纖細的手指拈著翠綠的水草,眼睛半瞇著投向遠方。我邊說著,邊要過去奪那瓷瓶,托婭連忙護住,連口說道,“她一定是有神靈的。”

傍晚的那一幕,我們真覺得天都塌下來了,見過羊和羊頂架,馬和馬撕咬,那么親近的人動了刀子,真是嚇人。幸運的是,當我們戰戰兢兢回到家門口時,淡淡的光從窗子透出,里面響起了雄渾的歌聲,兩個男人喝得一團火熱。

第二天,再去草地玩耍時,我們說好把那瓷瓶埋在草地深處,讓她永遠保佑草原水草豐美,所有人都開心快樂地生活。

那時候日子總過得很慢,勒勒車在風霜雨雪中靜止不動,就像天空的云讓人看得厭倦,雖然不斷變幻著形態,不過是填充那空白的天空。

聽大人說,托婭的媽媽跟一個牛販子跑了。我們再去找她玩時,她總是把門關得緊緊的,眼巴巴看著我們一幫一伙在瘋跑、追逐、打鬧,她那愛湊熱鬧的性子,像被按住雙角的羊,只有四蹄蹬跶的份兒。如同此刻她掐著我的脖頸,我在酒桌上抖擻她小時候那些可笑事,托婭紅著臉慍怒,“還說不說。”我連連求饒,過了這么多年,托婭還是那風風火火的勁兒。

這是我們相隔很多年,我帶著扶貧攻堅的任務,再次來到呼和諾爾小鎮,見到托婭的情景。

入駐下來,小鎮一排排磚房整潔齊一,水泥街道平坦干凈。當托婭來到我宿舍時,我說,“我都快認不出咱們鎮子了。”她說,“沒有啊,還是那樣子,我不還那樣嗎?”她哈哈笑了起來,接著說,“你來的正好,咱這兒看個差不多的病都要去幾十公里外的海拉爾,你要好好為家鄉做點事兒啊……”她這話讓我有些無措,支吾道,“沒,沒,就是工作……”

關于時間的詞語,在陳巴爾虎草原說出時,總會讓人感慨,浮滿虛幻的浪漫與感傷,有了退卻浮沉的輕松與懈怠。

接下來幾日繁忙的會議和工作安排,還來不及親近離開多年這片生養我的故土。當困意很濃,輾轉不能入睡時,雨潑水般淹沒著呼和諾爾小鎮,簡陋的宿舍,屋頂鐵皮叮當作響,透進屋子濃烈的牛糞和青草的味道還是那么親切。

托婭帶著七歲的姑娘,在一處住宅改的門臉里打掃,墻壁布滿霉點,地面還是土地,小姑娘收拾雜物,托婭擦洗著遍布灰塵的柜臺,我站在門口好久了。

“呵,真是勤快呀,我都站了半天了,也不讓進屋。”

托婭抹了把額頭的汗說,“哎呀,領導來了也不說聲,看這屋子亂的,都沒地方下腳,蕊蕊,快過來叫叔叔,去燒水沏杯茶。”

“快別忙活了,我幫你也干點活。”我挽起袖子,端起盆子,幫她去換水。

“這不鎮里鼓勵自主創業,我去城里上了幾期藥士培訓班,辦下來個藥鋪的執照,自己找點事做。”托婭停下手中的活說道。

“挺好挺好,這個對百姓有益處,自己也有個長久的營生。”

她嘆口氣說道,“沒辦法,維持生計唄,你說我一個女人家,養牛放羊的,很多重活也拿不起來,不像你呀,城里的大醫生,有知識有文化……”

我連忙打斷她的話,“你這才是真正的‘脫貧’創業的典型啊。你說,我們來到這兒坐幾天診,在衛生所上幾堂課,水平能提高多少,回頭我得跟市衛健委好好反映下,得大力支持民辦醫藥行業呀。”

她神采奕奕地說,“那時候咱們一起在醫士班,我太不靠譜,不好好學,回到家后,學的那點東西都就著青草喂牛羊了……你說現在開個藥鋪,又得重新學起,這OTC、處方藥、藍帽保健,感冒消炎發燒的倒是懂,畢竟放了那么多年了,遇到問題總得去衛生所藥劑師那兒,問這問那,人家都不正眼看喲,買了一堆書,學起來也費勁兒。”

扶貧工作有序地進行著,調研、討論、基層衛生服務的完善提高,每周出三個門診,空余的時間很多,沒事時我就去托婭的藥鋪。這幾日她的店面收拾得已經很有模樣了,墻壁已經貼了白壁紙,地面用舊地板鋪得那么工整,柜臺整齊一排,貼著指示牌,我在心里暗暗佩服她的能干。藥進了幾箱,分門別類擺放上去,托婭穿著白大褂,說,“心里突突的,沒底。”我說,“沒事,我幫你坐鎮,你會做得很好的。”看著她嚴肅的樣子,覺得真是可愛,平時在醫院忙忙碌碌,不覺得這職業有什么,托婭穿上白大褂坐在那里,既熟悉又陌生,那么親近又那么遙遠。

那年,父母帶著我搬離了呼和諾爾小鎮,去了一個不遠的城市,那里有樓房,街上有車子,有電影院和百貨商場。離開了這夏天泥水路,冬天雪窩子,牛羊腥膻,永遠單調的草原時,托婭扭扭捏捏拉著我的衣角,塞給我一支藍色的自動鉛筆,轉身就跑掉了。那時自動鉛筆是珍稀的文具,上面的圖案我還記得很清楚,她那眼睛潮濕的瞬間,就像發生在昨天。羊群擁擠著啃食青草,草葉上的脈絡與水珠,陽光打下來的溫度和味道,還停留在身體里……

思緒蔓延著,托婭用肘部推了下我說,“趕緊吃呀,是不是菜不可口呀,這段時間你幫了我這么多,也不知怎么感謝你,你在鎮衛生院的工作夠忙了,還在我這幫忙,我可沒客氣呀。”她哈哈笑著,端起杯子,我也端起杯子說,“祝你的藥鋪越來越有起色,你這么能干好學,以后肯定能經營得越來越好,聽說現在有專長的醫學資格考試,你可以試一試,能抓藥又能看病,來就診的才會更多。”她說,“我能行嗎?”“你行的,去年第一批確有專長考試都有下證書的了,你有基礎,我在這半年可以給你補補課。”她說,“真的嗎?記得你小時候就愛學習,不光學習好,還愛看話本、故事書,懂得特別多。有一回,你拿家里一桶奶換了幾本破話本,被你爸一頓揍,我還笑話你書呆子,打得真狠呢。”我說,“還有這事?”我支支吾吾,遮掩自己的丑事……天色黑透了,一輪暗紅的月亮,沉甸甸壓在窗邊,離我們那么近,里面白兔眼睛的眨動,斧子砍桂樹卷起的木屑都如此清晰。

我踉踉蹌蹌走在呼和諾爾小鎮,眼前還晃動著托婭憂傷的神情,她那些年經歷的不幸,針刺般扎在我心里。母親跟人跑了后,他阿爸心情郁悶,天天酗酒。托婭雖然讀了醫士班,十多歲也不懂前程,被阿爸拉回家里,當做男孩子使喚,放羊、打草、撿糞全得做。一到黃昏,燒柴的煙霧漫布時,她阿爸早已經喝得大醉,趴在桌子上打著呼嚕,嘴角流涎,磨著牙,她抱著雙膝坐在門口,一直到風吹透身體,才回去倒頭睡下。漆黑籠罩這片草地的感覺,跟她的心情那么相似,要是一直就這樣,偎依在黑暗中,多好。可天總會亮,往復這無盡頭的生活。

后來,她阿爸肚子脹得像個大鍋,衛生所說看不了了,一次啃硬奶酪,大嘔血離開了,那年她十八歲。長生天賜予人間雨露、奶汁和美酒,青草扎下根,榮枯生息,托婭也是這草地里,最卑微的一根野草,默默生息。

那天傍晚,藥鋪來了個五十多歲的顧客,一下栽在椅子上,臉色蒼白,說渾身無力。托婭急奔過去扶住他,他說給他抓個補力氣的藥,再這樣就不行了。托婭被這情形弄慌了,一臉茫然地看著我。

我給他倒了碗水,耐心地問了起來,“大爺,你感覺怎么不好?”他說,“憋悶啊,腿像棉花一樣,家里人也不給看,我只能自己來這了。”我看了下他的眼結膜,貧血。“你這是血色素低,沒去醫院看嗎?”他說,“你是干嘛的,在這啰哩啰嗦,我就問有沒有補力氣的藥,你們都是披著羊皮的狼,說些沒用的話,解決一點兒病了嗎,就知道吸老百姓的血汗錢……”

托婭被他說的話氣得直抖,說道,“誰賣假藥了,不買藥趕緊走。”我輕輕按下她的肩膀,叫她坐在一邊。

“大爺,喝口水,您別激動,現在我就給您找幾個治您病的藥。”我走到架子邊,拿了盒參芪扶正顆粒和補中益氣丸。“大爺你看看這個對你的病嗎?”他接過來,看了一眼,“啪”地扔到地上說,“你們都是騙子,我就死在這得了,沒人能治得了我的病。”他拍了拍前胸,“吃不下東西了,都堵住了,脖子的瘤子壓得全身發麻,頭疼得快要裂了。”聽他說這些我大概知道了。

“大爺你是不是食管癌頸部淋巴結有轉移了。”他抬頭看了我一眼,“對對,就是這病,活不了了。”他說著說著就哽咽了。我坐在他旁邊,輕輕拍拍他的手,“大爺你別難過,我是市里醫院來咱們這兒看病的大夫,您這病沒有那么可怕,不要一聽是癌癥就像是被判決了似的,現在這病是多發病。你要學會跟瘤子共處,你看你發脾氣,認為自己不行了,不吃飯,身體肯定受傷害,正氣越來越虛,你要心情好,好好養身體,瘤子就不敢猖狂了,好好保持,肯定會好起來的。”他聽著眼睛有了點光亮,拉住我的手說,“你說的這些,還有點道理。”

“是吧。”我起身把那兩盒藥再次放在他手里,“明天你去衛生所,我再給您好好瞧瞧,給您補補血,您就有力氣了,好吧?”他情緒漸漸穩定下來。

“真的能好嗎?”老人大口喘息著,眼神那么的渴望。

“能,你好好聽醫生的話,會好的。”

當我們扶著老人送出門時,仿佛他真的有了些力氣,不再那么絕望了。托婭帶著欽慕的眼神看著我,“你真行。”我說,“也不是,可能我說的不客觀,不符合病情發展,可是咱們要給病人信心和希望,治病首先要治心。”

她打斷我說,“行了,行了,城里來的大醫生就了不起了,我要超過你……”托婭拉著我的手,高興得像個孩子。

風輕輕吹動著草地,天空藍得如一塊巨大寶石,幾絲云浮在中央,像托婭垂下的發絲,隨著青湖的波紋,蕩漾向遠處。

“我也是有過愛情的。”她撕碎草葉,撒向湖水。

“那年我十八歲,從香河來咱鎮一個青年,跟你一樣,像個書生,說話文弱溫柔,來完工站做什么考察。我在車站賣茶葉蛋,他跟我搭話,問這問那,問站東的水塔,我就說從記事起就在那。他就跟我講曾在這里發生的戰事,講車站的來歷,我哪聽得進這些,看著他蹲在煮茶爐旁,雞蛋剝了一個又一個,邊說邊吃,一陣陣打嗝。我實在忍不住,笑得眼淚都出來了,他就打嗝更厲害,做著可笑的表情,我就推他,說趕緊走吧,要不我就笑岔氣了。”

“他說我長得真好看。”

“每天他都來買茶蛋。我跟他說,這里牛羊肉更香,奶茶喝上一口你就會忘不掉。他說,就喜歡吃茶蛋。”

“漸漸我們就熟識了,一起去草地騎馬,湖邊捕魚,他還帶我去海拉爾城玩。那段時光真的很快樂,后來他突然不告而別了,過了三個多月我總是吐,才知道已經懷孕了。我知道我多么愛他,他也一定那么愛我的。我挺著微微隆起的肚子,坐了三天三夜的火車,又倒客車,來到他無意說過他在的那個地方,可他的態度完全變了,推搡我,踢打我,讓我滾開,罵我鄉巴佬,說他有老婆孩子了,說我在訛詐他,就塞給我幾十塊錢,氣哼哼地走掉了。”

“從小到大我第一次那么難過,坐在地上號叫、哭喊,天都塌了,地都裂了,人們圍了我一圈。好心的大娘拉我,我撞她,咬她,可能那些人認為我是一個瘋子。我真的瘋了,真的不要活了,心鐵疙瘩一樣掉出來了,我真想馬上飛到呼和諾爾草地,把自己埋到土地深處,或是讓湖中的魚兒把我吃個精光。你知道嗎,我有多么恨自己,就有多么愛他。”

“我可沒他那么壞呀,還說像我。”我聽她講著,離現在那么遙遠的往事,托婭咯咯笑起來,“誰能說得好呢,所有男人都一樣吧……”我看到一絲虛無,從她漂亮的眼睛飄過。

來呼和諾爾小鎮三個多月了,醫院的扶貧支援工作井然有序地進行,照例開會,幫助開展一些適合當地的醫療項目,完善相關科室的管理制度,定期出門診,為當地鄉親診病。

托婭的藥鋪也一步步走向正軌,顧客越來越多。她非常用功地學習,準備報考十月份的確有專長資格考試。很多時刻,眼前的托婭,還像兒時的那個小女孩,大大咧咧,卻有著如水般的柔情,仿佛跨越過的三十多年,我們不曾離開過,還是每天一起去草地撒歡,或者想這永遠不懂的世間。有時又感覺她那么陌生,我們可能從未相見過,一切只不過是虛假的想象。

她一本正經地問我,體內循環和體外循環的關系是什么,問我補液量的計算方法,總要加個老師的稱謂,老師這,老師那的。我就逗她,“咱倆一點兒不像師徒,倒像相濡以沫的伴侶。”她就哈哈地笑,“想什么美事呢。”

七月的草原蓬勃盛大,無限的綠色,讓人滿心舒暢,呼吸著清鮮的氣息,薩日朗的紅艷火苗般濃烈,金蓮花的澄黃沁人心脾。在草原久了,整個人就歸屬于大地,所有的感情同每棵草、每朵花消融在一起。

煩心的事情還是來到了,托婭日日進學,充實奮進時,區里的飛行檢查,來到了呼倫貝爾。盟市鎮藥監部門,給了最后通告,不能出一點兒差錯,正值脫貧攻堅最后的時刻,各行業都要嚴陣以待。

托婭坐在那里唉聲嘆氣,像是大難臨頭,對著上百條條款無計可施。“經營面積加庫房要一百平,咱這小門面五十平都不到;計算機系統要做到藥品全程追溯,咱的電腦嗡嗡響比牛都慢,根本達不到;處方要求審方管理、處方備案,到哪里弄那么多處方……后天檢查組就要到了。”

“我醫治看病懂,這藥監巡察真不懂呀。”我安慰托婭,“不要著急,咱們也是剛接觸這行,車到山前必有路。”

托婭說,“咱們付出這么多辛苦,剛剛有點上手,要真給查封了,就全完了,你看看這些條款,一條條要求高得離奇。”

“我托朋友問問巡察的要求吧。”

“真的能問到嗎,你現在就打電話。”她搖晃著我的手臂。

我斬釘截鐵地說,“好,現在就問。”

很多我們所認為難的事情,當努力去做時,發現想象的困難其實都是夸大了的高山。經朋友的幫忙和指點,我們連夜做表格,補記錄,建制度,設職責,把軟件和資料突擊做完時,天都蒙蒙亮了,腰酸背痛,寫得手指生疼。

“真是讓你跟著我受苦了。”她給我捶著背。

“這也是我扶貧的任務呀。”

她咯咯笑著說,“讓你‘扶貧’我來了。”

“你比我的工作還艱巨和重要那。”我說。

“你可別亂說了,咱們還得抓緊把硬件弄好,排風、空調、防爆燈、鼠夾,一大堆事情。”

“咱們會做好的。”我舉起拳,做加油的姿勢,托婭露出真心的笑容,“謝謝你。”

“困意來了,睡會吧。”說著她倒頭趴在桌子上,細微的鼾聲就響起了,我輕輕給她蓋上衣服,她身上散發出馨香,讓我一陣眩暈,她臉龐的寧靜,看上去真美。當我輕輕關上門時,天邊投射來一道刺眼的光線,這是黎明之光,希望之光,也是愛之光吧。

檢查組來時,我們都緊張得要命,腦袋里全是那一條條的條款,組長是個胖胖的蒙古族漢子。

“陳巴爾虎草原是我的家鄉那,草原深處也有了正規藥房。”他嚴肅又親藹地說道。

柜臺上擺放著一摞摞文件材料,他翻了幾本,連連點頭,進了里間,庫房標識沒條件做硬塑的,是托婭裁紙手寫的待驗區、合格區、不合格區、退貨區,勾畫著花邊、有膠囊圖、草葉圖,還有幾只簡筆羊羔,組長笑出聲來,我們又是一陣緊張。

他停頓了幾秒說,“這才是草原特色呀,我們草原雖然沒城市那么發達的物質條件,但麻雀雖小,五臟俱全啊。”

一個多小時的檢查,起初的緊張氛圍全消了,端起了奶茶,聊起了家常,一片其樂融融,送出門口時,組長說,“我給你們打九十分,那十分扣在醫藥知識上,你們雖然回答得很好,可是草原欠缺的就是知識,要努力提高業務,更好地服務群眾,我為你們,也為我的家鄉感到驕傲。”

當檢查組車子走遠時,托婭上來緊緊擁抱我,竟哭了起來。

“檢查這么順利,你應該高興才是,怎么還哭了呢?”托婭說,“兩天兩夜你陪著我,感謝你。”

“真是傻姑娘,只要認真努力,沒有做不好的事情。”

她說,“我說的是真的。”

草原上有許多野菜,婆婆丁、車轱轆菜、馬齒莧菜,剛吃的時候很苦,細細品味起來,卻是香的。那種有滋味的香,就像托婭,真的覺得她不容易,可時間久了,她如車轍樣的粗線條里,是金子般的光芒。

一年的時間很快就過去了,扶貧收尾總要加班,做總結報告,診治數據統計,到嘎查義診講課。好些日子沒去托婭的藥鋪了,她已經能獨擋一面了,我堅信即將來的資格考試,她一定能順利通過,也就專心做自己的工作,少去打擾她的生活了。

當我離開的時候,我沒有告訴托婭。

車子一路顛簸,讓人昏昏欲睡,路過青湖,我分明看到湖中央有無數的天鵝,潔白寧靜,隨著波光晃動。托婭在湖邊,腳踝在湖水里晃動,她說,水的聲音多好聽,她輕輕咬著一片草葉,說青草的味道真香。只有這片草原,才能讓人心安靜,所有破碎的靈魂會重新完整,我緊閉上眼,無數的星星落在青湖上。

很多年以后,呼和諾爾小鎮作為乳業、牧業模范基地,我再次參會來到這里。不多的幾條街,擁擠了好多家藥房,當路過托婭的門口時,一片欣欣向榮,隔窗看到她微笑著、忙碌的身影,我想停下來,可一轉瞬,一片樓房遮住了我的視線。