中國伙伴國在聯(lián)合國選邊站還是左右逢源?

文/漆海霞

近年來,伴隨著中國的崛起,中美競爭日益加劇,中美貿(mào)易戰(zhàn)有愈演愈烈之勢。在這種情況下,其他國家會在中美之間選擇一邊,還是同時與兩國保持密切關(guān)系?如果是前者,則中美關(guān)系的緊張可能擴大為兩個陣營間的對立;如果是后者,在中美競爭態(tài)勢日益明顯的情勢下,這些國家左右逢源的空間是否會受到擠壓?在這些國家中,本文重點關(guān)注中國的伙伴國,尤其是那些與中國的伙伴關(guān)系得到升級的國家。本文所指的伙伴關(guān)系升級,是指按照建立伙伴關(guān)系文件與升級伙伴關(guān)系文件聲明中關(guān)于政治合作程度描述話語的變化,雙邊伙伴關(guān)系在原有伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上得到提升的情況。在中國保持不結(jié)盟政策的傳統(tǒng)下,中國與各國伙伴關(guān)系的創(chuàng)建和升級受到普遍關(guān)注。在中美權(quán)力轉(zhuǎn)移進程中,中國伙伴國的選擇可能對中國的國際地位具有深遠影響。這是本文的研究緣起。

研究設(shè)計

(一)研究問題與假設(shè)

本文研究的問題是,在中美競爭關(guān)系日趨緊張的局勢下,其他國家如何選擇?在開展研究時,我們必須明確研究對象。本文選擇中國的伙伴國作為研究重點,這既是因為在中國的不結(jié)盟政策下伙伴國身份具有特殊的意義,也是因為中國的伙伴國涉及范圍廣泛,不僅包括亞、非、拉各洲的發(fā)展中國家,也包括歐洲的發(fā)達國家,同時需要強調(diào)的是,英、法、德等國既是中國的伙伴國,也是美國的盟國,這種雙重身份下的立場選擇更值得探究。

對于中國的伙伴國,基于數(shù)據(jù)的公開性和可比較性,本文重點考察其在聯(lián)合國大會的投票。由此,本文的具體研究問題可以細化為:在中美之間,中國伙伴國的聯(lián)合國大會投票有何立場特征?我們認為,身份立場對于各國的聯(lián)大投票有明顯影響,所處陣營、政治體制和本國實力等都可能導(dǎo)致國家有不同的身份或者投票傾向;大國也會采取措施影響各國投票,例如,經(jīng)濟相互依賴程度對投票立場的一致性有較高影響,同時,對外援助也是大國發(fā)揮影響的重要手段。對于本文的研究問題即中國的伙伴國在聯(lián)大投票中的選擇,上述兩方面因素均產(chǎn)生影響。

首先,從身份立場上看,中國的伙伴國是一種比較特殊的身份。自從1996年中俄伙伴關(guān)系升級為戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系以來,中國的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系受到了學界的普遍關(guān)注。伙伴關(guān)系可以區(qū)分為一般性伙伴關(guān)系與戰(zhàn)略性伙伴關(guān)系,其中戰(zhàn)略伙伴國與中國關(guān)系更為密切。學者們認為,盡管戰(zhàn)略伙伴關(guān)系不是傳統(tǒng)的同盟,但他們承認這是一種特殊關(guān)系,戰(zhàn)略伙伴國的身份將使得其對外政策選擇與非戰(zhàn)略伙伴國不同。而且中國的伙伴國也存在多重身份,有些國家既是中國的伙伴國,也是美國的盟友。此外,是否實行民主、經(jīng)濟水平發(fā)達與否等不同類型的國家也在中國的伙伴國中各占比例。因此,我們需要研究在諸多身份中,哪些因素會對它們在聯(lián)大投票上的選擇產(chǎn)生影響。

其次,從大國影響看,中國和美國作為世界上最大的兩個經(jīng)濟體,都與中國的伙伴國存在千絲萬縷的經(jīng)濟依賴,既往關(guān)于貿(mào)易與結(jié)盟關(guān)系的研究往往側(cè)重于分析結(jié)盟對貿(mào)易水平增加的影響。因為同盟是安全承諾,顯然有助于改善雙邊貿(mào)易。然而,國家間貿(mào)易水平的上升也有助于政治關(guān)系的維護和改善。隨著貿(mào)易量的增加,兩國國內(nèi)的不同利益團體均獲得收益,且經(jīng)濟繁榮有助于兩國政府維護統(tǒng)治地位,甚至可能促進兩國結(jié)盟。另外,由于經(jīng)貿(mào)上高度依賴的國家間發(fā)生沖突的損失比其他國家更高,因此,這一機會成本也遏制了貿(mào)易往來較多的國家間爆發(fā)沖突的可能性。隨著中國與伙伴國的貿(mào)易額迅速增加,經(jīng)濟上的相互依賴程度也明顯上升,我們可以預(yù)期,各伙伴國在國際組織中對中國的政治支持力度將有所上升。

基于上述分析,本文提出以下假設(shè):

假設(shè)1:如果中國與某國的伙伴關(guān)系實現(xiàn)升級,該國在聯(lián)大投票中與中國的立場將會趨近;

假設(shè)2:如果中國與某國的伙伴關(guān)系實現(xiàn)升級,該國在聯(lián)大投票中與美國的立場將會拉大差異。

本文重點關(guān)注中國的伙伴關(guān)系問題,因此上述兩個假設(shè)都探究伙伴關(guān)系升級的效果。假設(shè)1可以用身份和經(jīng)濟依賴等理論加以解釋,而假設(shè)2則考慮中美競爭的大背景。隨著中美貿(mào)易摩擦等議題的白熱化,國際組織中兩國的影響力也會出現(xiàn)消長趨勢。因此,我們還需考慮美國的拉攏措施對中國伙伴國在聯(lián)合國支持中國程度的可能影響。

(二)樣本選擇與變量

本文的數(shù)據(jù)樣本包括20個國家自1993年至2014年期間的數(shù)據(jù)。它們都是與中國升級了伙伴關(guān)系的國家,包括俄羅斯、韓國、法國、英國、南非、巴基斯坦、尼泊爾、柬埔寨、德國、土耳其、波蘭、哈薩克斯坦、蒙古、烏茲別克斯坦、阿富汗、巴西、智利、斯里蘭卡、秘魯和印度尼西亞。本文之所以選擇1993年為起點,是因為這一年是中國首次與他國建立伙伴關(guān)系,選擇2014年為終點,是因為部分變量的數(shù)據(jù)截至該年。

本文所用的核心因變量是各國在聯(lián)合國大會的投票,數(shù)據(jù)來源是聯(lián)合國大會投票相似性指數(shù)數(shù)據(jù)庫。該數(shù)據(jù)庫包含了自1946年以來聯(lián)合國各成員國關(guān)于每一議題的投票信息。本文所采用的具體指標有兩個,一為各伙伴國與中國在聯(lián)合國大會上的投票差異,二為各伙伴國與美國在聯(lián)合國大會上的投票差異。投票差異是指該國與某國在聯(lián)合國大會投票差值的絕對值。

為了檢驗假設(shè),本文共有兩類自變量,第一類是伙伴國與中國關(guān)系的變量,第二類是伙伴國與美國關(guān)系的變量。首先,關(guān)于伙伴國與中國關(guān)系好壞的變量,本文從兩個角度加以衡量:一方面是該國何時與中國升級伙伴關(guān)系,如果實現(xiàn)伙伴關(guān)系升級,意味著雙邊關(guān)系受到兩國的重視;另一方面是伙伴國對中國的經(jīng)濟依賴程度,本文主要采用貿(mào)易量為衡量指標,包括伙伴國從中國的進口額、伙伴國對中國的出口額、伙伴國對中國的出口額占該國總貿(mào)易額的比重,這些指標也常被用于衡量國家間的經(jīng)濟相互依賴程度。其次,關(guān)于中國伙伴國與美國的關(guān)系,本文也從兩個角度加以衡量。一方面是政治領(lǐng)域,此處有兩個指標:中國伙伴國是否為美國盟友以及美國是否宣布“重返亞太”戰(zhàn)略,如果中國伙伴國為美國盟友,則顯示兩國政治關(guān)系密切,這會影響該伙伴國的政治立場;美國是否宣布“重返亞太”戰(zhàn)略這一指標可以衡量中美關(guān)系的緊張程度,該戰(zhàn)略會擠壓中國伙伴國的選擇空間。另一方面是經(jīng)濟領(lǐng)域,本文將中國伙伴國與美國的貿(mào)易視為衡量兩國經(jīng)濟依賴程度的指標,數(shù)據(jù)來源為COW數(shù)據(jù)庫。

除了以上自變量之外,本文還將各伙伴國自身的因素,如政治體制、國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)和軍費開支等作為控制變量。

統(tǒng)計結(jié)論與檢驗

(一)伙伴關(guān)系升級與投票差異的數(shù)據(jù)模型分析結(jié)論

筆者采用面板數(shù)據(jù)模型對上述變量進行分析后得出以下結(jié)論:

第一,本文的核心自變量——伙伴關(guān)系是否升級——對各伙伴國與中國或美國的投票差異具有顯著影響。這符合我們的假設(shè),即若中國與各伙伴國的關(guān)系更進一步,實現(xiàn)升級,則體現(xiàn)在聯(lián)大投票上的結(jié)果就是中國與各伙伴國的投票一致性增高,差異度降低;若中國與各伙伴國關(guān)系實現(xiàn)升級,對這些伙伴國與美國的聯(lián)大投票差異也有影響,其結(jié)果是差異性增加。

第二,各伙伴國與中美聯(lián)大投票立場的差異存在內(nèi)在張力。數(shù)據(jù)表明,如果各國與美國在聯(lián)大的投票差異較大,則與中國的投票差異較小,反之亦然。可見,隨著中美之間的權(quán)力轉(zhuǎn)移,各國很難在其中左右逢源,與中美兩國之間一方的立場接近可能會拉大與另一方的投票距離。

第三,從各國政治立場的影響看,對于中國的伙伴國,如果它們同時為美國盟友,則與中國的投票差異較之那些并非美國盟友的伙伴國略大,同時,其與美國的聯(lián)大投票差異比非美國盟友的伙伴國差異更大。對于中國的伙伴國,意識形態(tài)因素即該國是否為民主國家不影響該國與中國的聯(lián)大投票近似度;若中國的伙伴國為民主國家,相比于非民主國家,其與美國在聯(lián)大上的投票立場更接近。

第四,從各國的自身特性來看,“軍費”既體現(xiàn)各國軍事實力,也體現(xiàn)出各國的威脅感,軍事實力強或者威脅感強的國家存在與中國的聯(lián)大投票差異較大的可能性,對于軍事實力較強或者威脅感較大的中國伙伴國,其與美國在聯(lián)大的投票差異較小;富裕的中國伙伴國可能在聯(lián)大與中國投票立場更為接近,比較富裕的中國伙伴國與美國在聯(lián)大的投票差異比貧窮的中國伙伴國與美國的差異更大。可以認為,發(fā)達國家的身份不一定導(dǎo)致這些國家在聯(lián)大事務(wù)上立場與美國一致,反而可能由于其經(jīng)濟比較富庶,對美國的經(jīng)濟依賴程度低,可以更自由地在聯(lián)大表達不同于美國的立場。

第五,從有關(guān)經(jīng)濟相互依賴的指標看,一方面,從伙伴國與中國聯(lián)大投票立場距離看,如果對中國的出口占該伙伴國的貿(mào)易總額比較高,則意味著中國對該伙伴國在貿(mào)易問題上比較重要,與此相應(yīng),該國在聯(lián)大的立場愈加接近中國。對美國貿(mào)易依賴度高的國家,其在聯(lián)大的投票與中國的立場比較接近,這符合對沖的判斷。另一方面,從伙伴國與美國聯(lián)大投票立場距離看,如果中國的伙伴國對中國出口較多,其與美國在聯(lián)大投票的立場比較接近,而如果中國伙伴國對美國出口較多,則其與美國在聯(lián)大投票的立場比較疏遠。可以認為,中國伙伴國在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域選擇的是對沖戰(zhàn)略,即不受雙邊經(jīng)貿(mào)相互依賴的影響,同時與中國、美國保持投票立場距離。

(二)穩(wěn)健性檢驗

基于以上判斷,盡管我們不能說當前聯(lián)大投票出現(xiàn)了類似于冷戰(zhàn)時期兩大投票集團分立的現(xiàn)象,但是投票差異和離心現(xiàn)象確實存在,與中國立場更靠近的國家與美國的立場距離較遠。然而,以上結(jié)論是否可靠,還需對數(shù)據(jù)結(jié)果進行穩(wěn)健性檢驗。本文在靜態(tài)面板模型的基礎(chǔ)上加入因變量的滯后項,采用動態(tài)面板估計方法進行穩(wěn)健性檢驗。

回歸結(jié)果印證了本文的核心假設(shè),即若伙伴國與中國實現(xiàn)關(guān)系升級,體現(xiàn)在聯(lián)大投票上是該伙伴國與中國的投票差異降低,伙伴關(guān)系升級的影響可能會被美國“重返亞太”戰(zhàn)略和美國盟友身份抵消;當伙伴國與中國關(guān)系實現(xiàn)升級,該國在聯(lián)大投票中與美國的投票差異會拉大,同時,伙伴升級的影響會被美國“重返亞太”戰(zhàn)略所抵消。

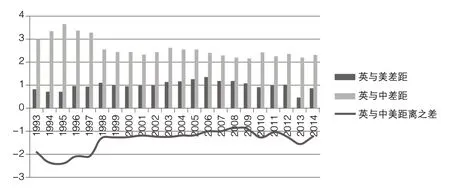

(三)對俄羅斯、英國聯(lián)大投票立場的分析

為了使論證更加直觀,筆者將對俄羅斯和英國的聯(lián)大投票略加分析。在圖1和圖2中,筆者描繪了1993年至2014年俄羅斯和英國分別與美國和中國的投票差異,其中,折線表示的是該國與美國投票差異減去該國與中國投票差異的差值。

圖1 1993—2014年俄羅斯聯(lián)大投票與中美的差異

圖2 1993—2014年英國聯(lián)大投票與中美的差異

我們可以看出,根據(jù)圖1,俄羅斯聯(lián)大投票立場的轉(zhuǎn)折點在1996年;而在圖2中,英國聯(lián)大投票立場的轉(zhuǎn)折點是在1998年。我們可以發(fā)現(xiàn),這些轉(zhuǎn)折點都和該國與中國的伙伴關(guān)系的建立與升級有關(guān)。1994年,中俄宣布建立“面向21世紀的建設(shè)性伙伴關(guān)系”;1996年升級為“平等信任、面向21世紀的戰(zhàn)略協(xié)作伙伴關(guān)系”。1998年,中英正式宣布建立全面伙伴關(guān)系;2004年建立全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。

我們也可以從具體案例中看到“是否為美國盟友”這一身份以及“美國是否宣布重返亞太”這兩個因素的影響。首先,從身份上看,俄羅斯不是美國的盟友,與中國關(guān)系密切,而英國與美國長期保持密切的同盟關(guān)系,這體現(xiàn)為上述兩個圖形上的整體趨勢差異。英國既是美國的盟友又是中國的伙伴國,雙重身份使其在拉近與中國投票差異的同時,更不會疏遠與美國的關(guān)系。其次,“美國是否宣布重返亞太策略”這一因素對俄、英兩國在聯(lián)大與中美投票距離之差有明顯影響。我們可以看到,在圖1中,自2009年起,俄羅斯與中美投票距離之差呈下降趨勢,這正好是美國宣布“重返亞太”戰(zhàn)略前后;在圖2中,2009年前,英國與中美在聯(lián)大投票的差異大體呈緩慢上升趨勢,而之后則為明顯下降趨勢。可見,美國的“重返亞太”戰(zhàn)略使各國在中美之間的選擇更為謹慎,避免選邊。

盡管在安理會投票中英國的立場沒有明顯轉(zhuǎn)變,但是2015年英國向中國申請加入亞投行,是首個采取如此行為的主要西方國家。這一舉措顯然背離美國的期待。可見,英國并不想完全站在美國一邊制衡中國,而中國與英國的伙伴關(guān)系升級和日益密切的經(jīng)貿(mào)往來有助于避免英國對中國的疏遠。當然,這并不意味著英國會在中美之間更親近中國。英國的選擇是針對不同議題、在不同領(lǐng)域采取不同立場的靈活對沖策略:在經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域(如亞投行問題),未必完全與美國一致;而在網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域,則與美國立場更為趨近。

結(jié)語

本文對于中美競爭態(tài)勢下中國各伙伴國的立場進行了分析,上述發(fā)現(xiàn)有助于我們對當前形勢進行客觀判斷,在美國“重返亞太”、挑起貿(mào)易摩擦等一系列舉措的壓力下,中美難以回到21世紀早期共同反恐的合作階段。未來美國對中國的施壓仍存在加劇可能,因此,若能在國際場合獲得更多的國際支持,將有助于緩解中國面臨的來自美國的壓力。根據(jù)本文的研究,采用提升外交關(guān)系等政治手段是可行的方案選項。當然,各國基于其身份、利益的考量,目前多數(shù)國家在中美之間更可能會采取對沖策略或者中間路線,沒有明確選邊站的跡象。因此,中國在和平崛起過程需要多加謀劃,化敵為友,降低各國與美國聯(lián)合對付中國的可能性。

囿于數(shù)據(jù)所限,在最近時間段的數(shù)據(jù)無法獲得的情況下,本文無法分析最近幾年各國的行為特征,包括中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情等因素對各國外交權(quán)衡的影響。但是筆者認為,本文的核心結(jié)論對于近期中國面臨的外交局面具有解釋力度。當然,如果美國對中國施壓加劇、競爭關(guān)系升級,其他各國面臨的選擇空間將受到壓縮,可能不得不選邊站,這也是未來存在的可能性之一。誠所謂“得道多助、失道寡助”,只要中國的外交舉措得當,各國的支持將會有助于中國化解壓力、和平崛起。