“意”與“法”—董其昌的書家維度

文/施 禹

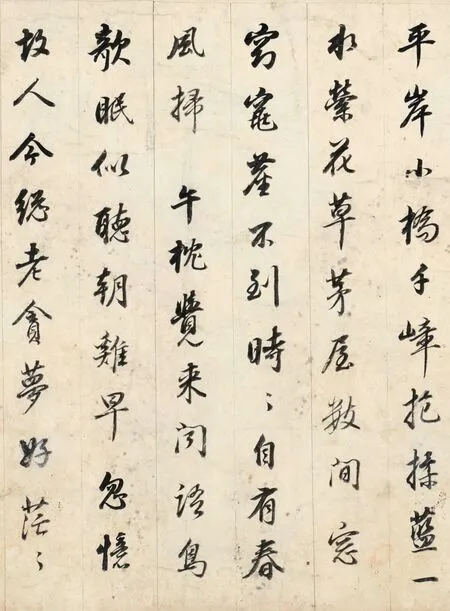

明 董其昌 行書詩扇面 故宮博物院藏

晚明“松江派”的領袖書家董其昌,在其高壽的一生當中留下了數量驚人的作品,這些作品不僅填補了史料,也為董氏書風的探源留下了一筆寶貴的財富。但接踵而來的問題是,這些數量巨大的作品也為董氏書風的解讀帶來了新的難題,作品之間風格、質量的浮動遠比同時期的書家更為強烈,甚至招致了后世書家的批評。朱履貞在《書學捷要》中批評董氏書法軟媚無骨;康有為亦在《廣藝舟雙楫》說董氏如同吃不飽飯的道士,寒酸局促。

若董氏真如朱、康二人所言水平不堪,那么與他們同時期的包世臣為何又在《藝舟雙楫》中說:“古今書訣,俱未及此,惟思白有筆畫中須直、不得輕易偏軟之說,雖非道出真際,知識固自不同。其跋杜牧之《張好好詩》云‘大有六朝風韻’者,蓋亦賞其中截有豐實處在也。”不少學者試圖通過一種單線發展的邏輯來解釋董氏書風的怪異之處,即書家個人水平與年歲成熟成正比,但這樣顯然無法用來解釋董氏作品風格在同一時期的浮動。通常對于難以理解的現象,人們往往加以否定、批判,潛意識的逃避難題為的是節省思考帶來的精力消耗,這是所有物種的本能。那么除了年歲的增長以外,董氏同時期書風、質量的浮動是否還有更為隱晦的原因?

我們不難發現一個現象,即當下的書畫圖錄大部分都是僅僅保留了平面的形式,這也造成史論研究容易出現的錯誤,樸素地認為一幅作品的風格表達受到一條單線影響,即書家的內心。因此書法才會有“意在筆先”的理論,從內心出發,在內心完成。然而,在現實社會環境中,往往受到作品的“受者”,以及收受雙方所構建的人際網絡等一系列復雜的多線的影響。每一件作品都是立體、真實的物品,從制作到完成的過程難免受到作者與“受者”的影響,本文嘗試從這一角度入手,通過追溯董其昌的社交網絡,來闡釋董氏同時期書風浮動的深層原因。

首先,筆者把問題細分為質量與風格兩個方面展開討論,兩者的浮動可能有著各自不同的答案。盡管一幅作品的質量最大程度的把控在董氏自身,但仍然有可能受到除此之外的外界影響。

晚明小農經濟已經出現了衰敗的趨勢,商品經濟帶動著市民階級應運而生。一部分經濟優渥且有一定文化素養的市民階層對書畫作品展現出了極大的興趣,一是為了滿足個人的審美需求,二是作為禮物建立及維系人際網絡的需求,這間接導致了書畫作品直接參與到經濟交易與人情往來之中。董氏在參與酬應活動的同時也受到潛移默化的影響,這一點尤其反映在用筆上。

明 董其昌 書周子通書 局部 臺北『故宮博物院』藏

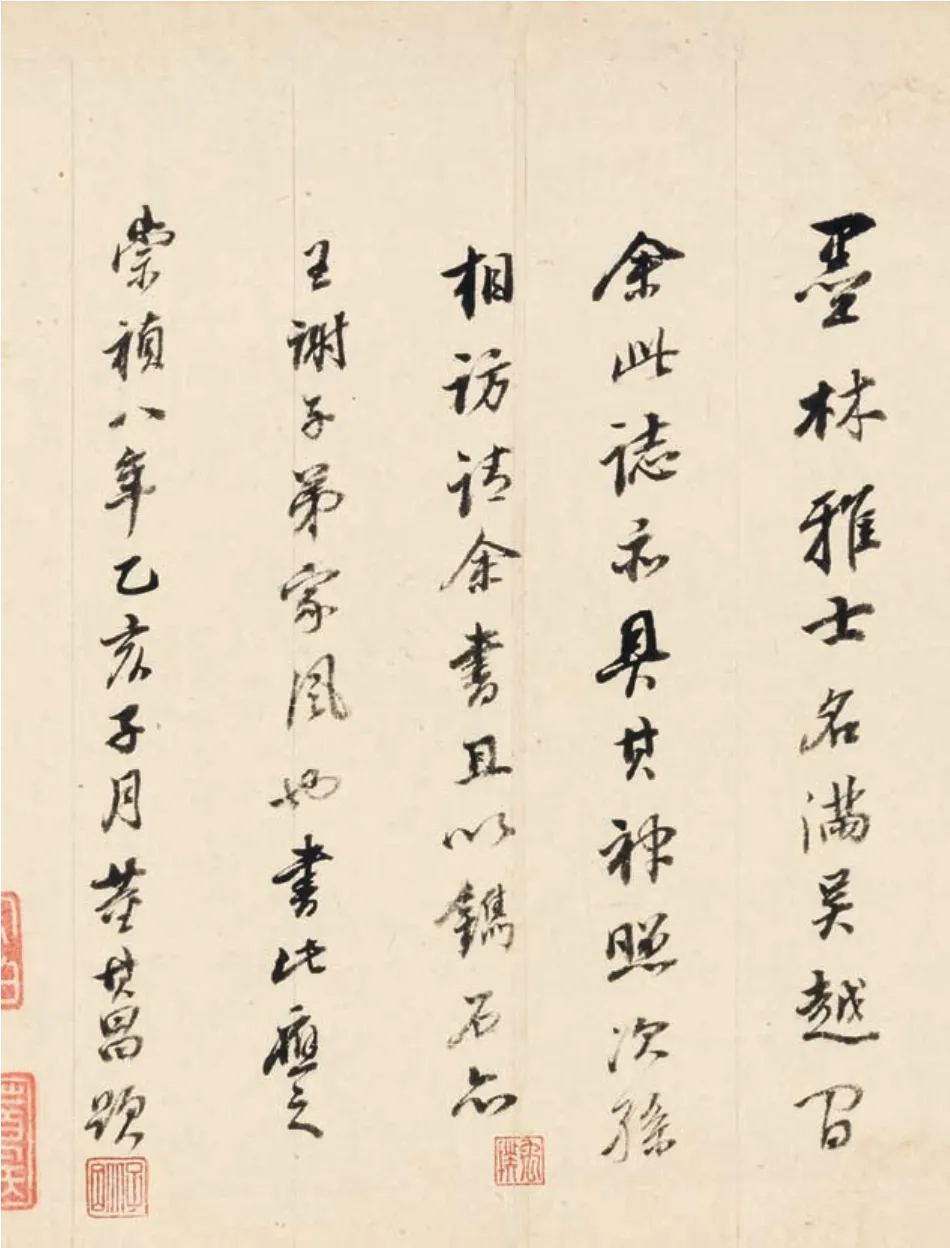

明 董其昌 跋《集王圣教序》

明 董其昌跋《中秋帖》

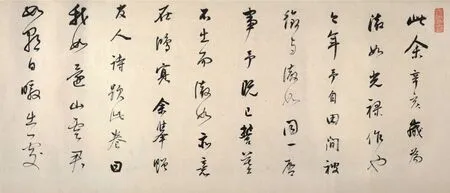

明 董其昌 項墨林墓志銘卷 局部 日本東京國立博物館藏

而對于用筆的態度,董氏曾在《畫禪室隨筆》中談及自己從米芾處總結了“無垂不縮,無往不收”此八字不二法門,又在《容臺別集》中體悟《黃庭經》中“回鋒布勢”的秘訣。在“垂”與“縮”、“往”與“收”這兩組二元對立的用筆中,能夠形成一種周而復始、源源不斷的筆勢,既能做活通篇氣脈,又可將“氣”穩固在一字之內,是一種靈動飄逸的書風表達方式。

董氏把這種體悟同樣應用在了正書之中,往往能破除正書的滯板生硬,更趨向于魏晉審美。但董氏發現了一個問題,在頻繁的酬應中很難保持自己對于用筆的體悟,久而久之也就“不復能爾”了,因此董氏才格外需要一個安靜的時刻在小楷中使自己不至于迷失。但不可避免的,這些問題還是遺留在了酬應作品之中,反映出來的用筆問題主要表現為節奏單一和速度過快兩方面。我們可以借用董氏為好友所書的《小赤壁詩》與另一幅手卷《道家故事》進行對比,董氏在《小赤壁詩》的題跋中說到此幅詩、書、畫的內容全部都是在“受者”的影響之下完成的,并且是友人強烈要求,但董其昌并沒有因為“面逼”而煩躁,可能是因為友情深厚和君策詩文才華的緣故,董其昌反而狀態極佳,這幅字中,用筆渾厚沉穩,可見是在一種放松的狀態下書寫,運筆飄逸靈動,當時的情緒應該也是不錯的。其后還有周懷民的題跋相印證,坦言在他見過的董其昌作品中“筆墨飛舞以此為最”。

從兩幅手卷最后的鈐印相參照,可以看出兩點,一是兩幅作品的字形大小是相差無幾的,二是兩幅手卷所鈐的印同有“太史氏”。因為董氏每一階段都會使用不同的官印,鮮會串用,所以又可證明兩幅手卷的創作時間不會相差太久。既然有了認真之作作為董氏用筆的標準,那么再對酬應作品的判斷就會相對簡單明了。

首先是用筆的節奏變化自然會帶動行氣的變化。《道家故事》中行氣平鋪直敘,狀如算子,相反在《小赤壁詩》中用筆、行氣的變化極為豐富,字形收放自如。再看《道家故事》用紅色圓圈標注的三處逸筆毫無管束,筆勢泄盡,與董氏“放縱攢促”的觀點相悖。

反觀《小赤壁詩》中的三處逸筆,放縱中筆鋒靈動,無一處僵直,更為符合董氏的書學體悟。即使無法肯定《道家故事》為酬應作品,但起碼是董氏的信筆漫書,絕非誠意之作,而董氏對于大部分酬應的態度也表現了負面的態度。由此基本可以認為,酬應活動,或者說其他使得董氏反感的社會活動確實對于董氏的用筆產生了不小的影響。

一個書家會在不同環境、不同“受者”的影響下,產生與其相應的作品,這些不同類型的作品相當于一個書家的不同維面,單獨拿出任何一個維面都無法概括一個書家的整體書風。因此,如果想要對一個書家的整體書風有一個清晰的把握,就需建立一個基點,對于董氏來說,需要用其題跋書法作為其書風的基點,才可以討論出其書風“意”與“法”的上限與下限。

上限主要考量“己意”的成分,下限則考慮“法度”的成分,從“己意”最多的開始排序:手札書信>己作題跋>藏品題跋>碑版書法。與酬應作品相比較而言,董氏的手札書信流傳下來的數量要更少一些。盡管文人階層的手札墨跡常常會刻意留存下來,但卻不能掩蓋其主要的文字信息傳遞功能,而且這些書信在主人健在的情況下往往是非公開的。在這種缺乏隱形社交網絡監督的情況下,只存在一個孤零零的“受者”,這將大大降低董氏的社交警戒。但董氏既為書壇耆宿,即使是在日常交流的書寫中也是無處不有“法度”,但至少在其主觀層面上,確實會較少顧及到書法中的“法度”。因此就像《致楊宮手札》這一類的手札作品,用筆雖少變化,卻更為自然,節奏雖不跌宕起伏,卻也更加爽朗輕快。

其次則是董氏的“題跋”墨跡。“題跋”墨跡可再細分為“己作題跋”和“藏品題跋”,這兩類作品就像“意”與“法”之間的過渡地帶。“己作題跋”更趨向于“意”,這時,“手札”環境中關閉的隱形社交網絡監督在正式作品之中被打開了,因為字里行間都會被時人后世無數次的品評,董氏自然會稍加留意。但題跋并非作品的主體內容,而且是主體大功告成之后的畫龍點睛,因此“意”的成分相較“手札”要稍微收斂,“法”的成分則略微留意。如《題自書》中,題跋部分的整體節奏與手札相比變得謹慎了,不會在開頭便使用快節奏的草法與連帶,增加了方折的頻率,豐富了用筆的同時也減緩了整體節奏。

到了董氏的“藏品題跋”之后,書風便在細微處發生了轉變。如董氏在(傳)王獻之的《中秋帖》后面的題跋,當他在面對這件古老的物件時,除了與其累世不滅的壽命相觸碰,更是與一位古賢相照面,董氏的墨跡亦將在往后的歷史長河中與這古帖共存,為后世所瞻仰。在這里,社交網絡中隱性監督機制的作用發揮到了最大,董氏也充分表達出了對于道統的批判性繼承,“意”與“法”之間的二元對立在這片場域中完美地達成了共識,是董氏主觀層面上最為完美、理想的審美形象。

明 董其昌 自跋《荊溪招隱圖》 美國紐約大都會藝術博物館藏

如果說手札是董氏“意”的上限,藏品題跋是“意”與“法”的主觀有機結合,那么“碑版書”就是董氏“意”的下限,“法”的極限。據董氏所言,趙孟的碑版書他已經見到二十本以上了,但都沒有如《光福重建塔記》一般“筆意虛和”,則相推可知,董氏固有的觀念認為趙孟的碑版書一類應是筆意僵硬滯澀的。

從董氏的題跋中能夠得知,這種輕快書風的碑版書是不多見的,從董氏自己的《龍神感應記》就可以發現此言不虛,因為董氏自己的碑版書與其他類的書作相比,同樣有著明顯的差異。結構四角撐滿,用筆有橫向伸展的趨勢,在視覺上形成了一種莊重嚴肅的心理感受,同時筆筆扎實到位,也方便了刻工后續鑿刻的工作。形成這一類風格的確是因為“受者”,這類書作的委托人并不在意董氏此卷的藝術水平。因為在晚明社會,董氏的名字業已成為一種象征性的符號,一種文化資本與政治資本的象征。在許多場合,這個名字已不必和藝術質量掛鉤,藝術質量的重要性已經讓位于這個名字所具有的多重象征意義。董氏在碑版書中所表現出的是一種“法度”的極限狀態,又是一種時代的審美取向,亦可說是大眾審美的交集區域。

綜上所述,不難發現絕大多數能夠留傳下來的作品都是存在著或明或隱的“受者”,這些不同的“受者”是促成一個書家書風不同維面的重要因素。當下的書風研究主要以時間和書體兩種線索展開,也都收獲了可觀的成果,但如果深入到作品背后的關系網絡,則會發現另一種受“受者”影響的書風維面,當把這些維面拆開來看時,才能夠發現一個書家“意”與“法”的界限。尤其是在取法學古當中,這一點尤為重要,大抵明白一個書家的上限與下限,才更有可能清楚自身當前所取法的范本對于書家來說處于一個何等基準。有了這種“意”與“法”的基準之后,再應用到藝術創作,則更有可能對技法擁有主動性的取舍,以及對作品整體風格的明確把握。最后當把這些維面再度整合起來時,或許才是一個更為全面的書家形象,這一點對于藝術史個案的研究而言尤為重要。