商貿流通業高質量發展與居民消費升級的共振效應研究

卜瑩雪 萬 薇

(江西經濟管理干部學院電子商務學院 江西南昌 330000)

引言及文獻綜述

商貿流通業作為我國重要支柱性產業,對于我國居民消費規模擴大和消費結構轉型升級具有重要的影響作用,而消費升級反過來又可能會影響到我國商貿流通業的發展。因此,如何促進商貿流通業發展與居民消費升級已成為我國經濟高質量發展的重要基礎。在此背景下,有關兩者之間的關系研究變得日益豐富。劉婉瑛和尤緒超(2019)從我國流通產業發展與居民消費升級之間的關系進行了研究,發現流通產業對我國居民消費升級具有顯著的促進作用,并由此提出了流通產業優化發展來促進居民消費升級的若干建議。吳梓林等(2019)基于我國消費規模和品質為基礎,通過納入出口、技術、人力資本和互聯網信息技術發展水平等因素,從實證的角度分析了影響我國消費規模和品質發展的因素,并提出了促進我國居民消費規模和品質提升的建議。梁鑫鵬(2019)從宏觀上考察了商貿流通業發展與居民消費升級之間的關系,并基于商貿流通業發展與居民消費升級之間的動態效應進行了實證檢驗。高遠(2019)的研究分析了我國居民消費升級現狀,并從理論上剖析了居民消費升級對我國商貿流通業發展效率提升的邏輯機理,以2000~2018年樣本數據為例,估計了居民消費升級對商貿流通業效率提升的影響效應。相對較為詳細的研究如,高玲玲(2019)的研究實證檢驗了消費升級對商貿流通業轉型升級的影響及其兩者之間的動態關系,研究認為消費升級能夠有效促進商貿流通業轉型發展,消費升級與商貿流通業轉型發展之間存在“倒U”型動態關系。除此之外,還有一些研究對居民消費升級質量和模式進行了評價,如艾天霞和張慧芳(2019)對我國居民消費升級模式進行了評價,該研究認為我國消費升級模式在各省域之間存在較大差距,除北京、上海等少數經濟發達地區開始進入了享受型消費模式以外,其他地區大部分仍處于發展型消費或生存型消費階段。這些研究為本文進一步考察商貿流通業高質量發展和居民消費升級質量提升鋪墊了基礎。

縱觀這些研究發現,雖然現有研究針對商貿流通業發展與居民消費升級之間的影響關系進行了考察,甚至也有研究針對居民消費升級模式和商貿流通業轉型升級進行了測度,但普遍都是基于商貿流通業發展規模和居民消費結構轉型單一維度來衡量,幾乎沒有文獻能夠從多個維度構建商貿流通業發展質量模型和居民消費升級質量模型并由此構建相應的綜合性指數,而高質量地構建兩者的指數是開展商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間關系研究的前提和基礎。本文的邊際貢獻則是期望能夠突破傳統單一維度的局限性,通過構建商貿流通業高質量發展指數和居民消費升級質量指數的基礎上,考察兩者之間是否存在共振關系,并進一步基于收入差異性視角考察這種共振關系的區域異質性。

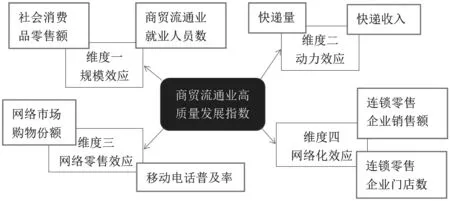

圖1 商貿流通業高質量發展測度模型

表1 商貿流通業高質量發展指數構建指標情況及數據來源說明

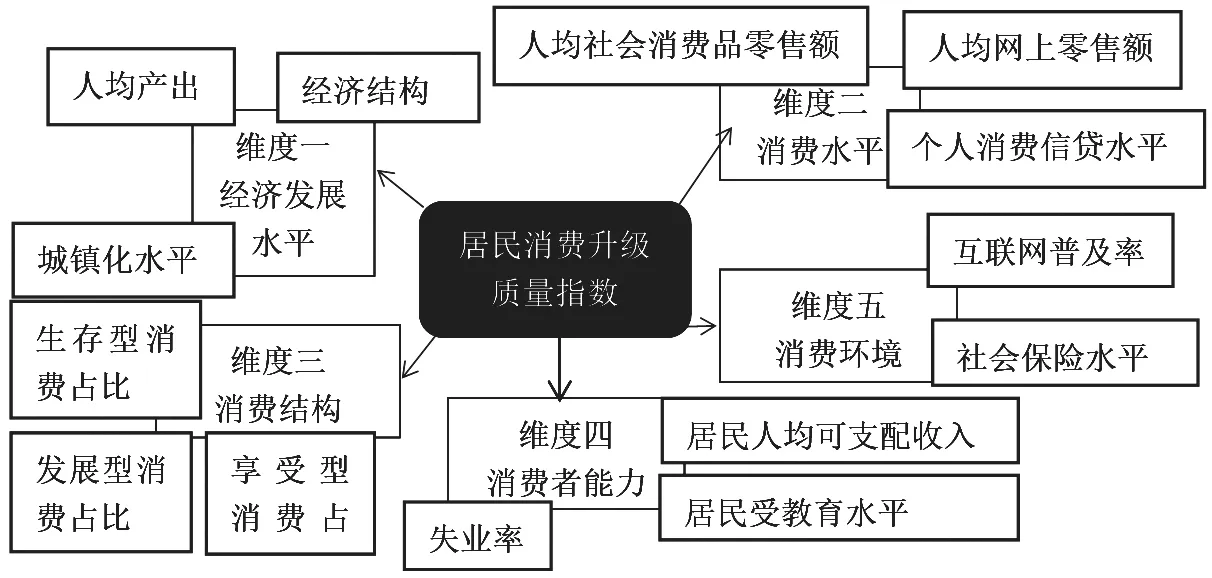

圖2 居民消費升級質量指數測算模型

商貿流通業高質量發展指數與居民消費升級質量指數測算

商貿流通業高質量發展指數和居民消費升級質量指數測算的方法均是根據變異系數法來確定各維度指標權重,然后根據相應指標權重系數來構建得到最終的商貿流通業高質量發展指數和居民消費升級質量指數。

(一)商貿流通業高質量發展指數測算

商貿流通業高質量發展是一個綜合性的概念,既涵蓋商貿流通業發展規模,同時也需要體現商貿流通業發展的相關軟硬件基礎設施建設。本文將商貿流通業高質量發展界定為商貿流通業發展規模效應、動力效應、網絡零售效應(商貿流通業發展的網絡渠道效應,這也是當前商貿流通業發展的主要方式之一)和網絡化效應四個方面,也即四個維度(見圖1)。

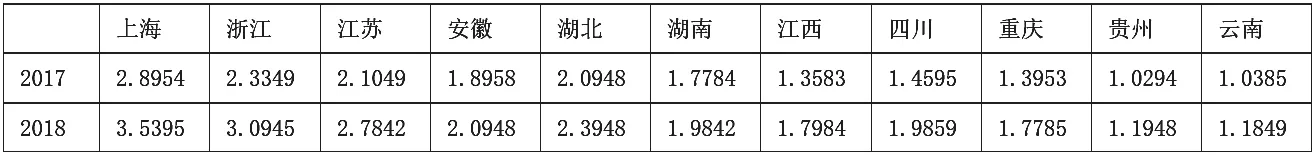

根據圖1商貿流通業高質量發展測度模型,構建商貿流通業高質量發展指數每一維度的具體細分指標如表1所示。根據表1商貿流通業高質量發展指數測算指標,測算得到各省域商貿流通業高質量發展指數如表2所示。根據表2測算結果顯示,長江經濟帶沿線省域商貿流通業高質量發展指數排序為:上海、浙江、江蘇、湖北、湖南、安徽、江西、四川、重慶、貴州和云南,總體表現為東部沿海地區商貿流通業高質量發展程度較高,中西部地區相對滯后。

表2 長江經濟帶沿線省域商貿流通業高質量發展指數測算結果

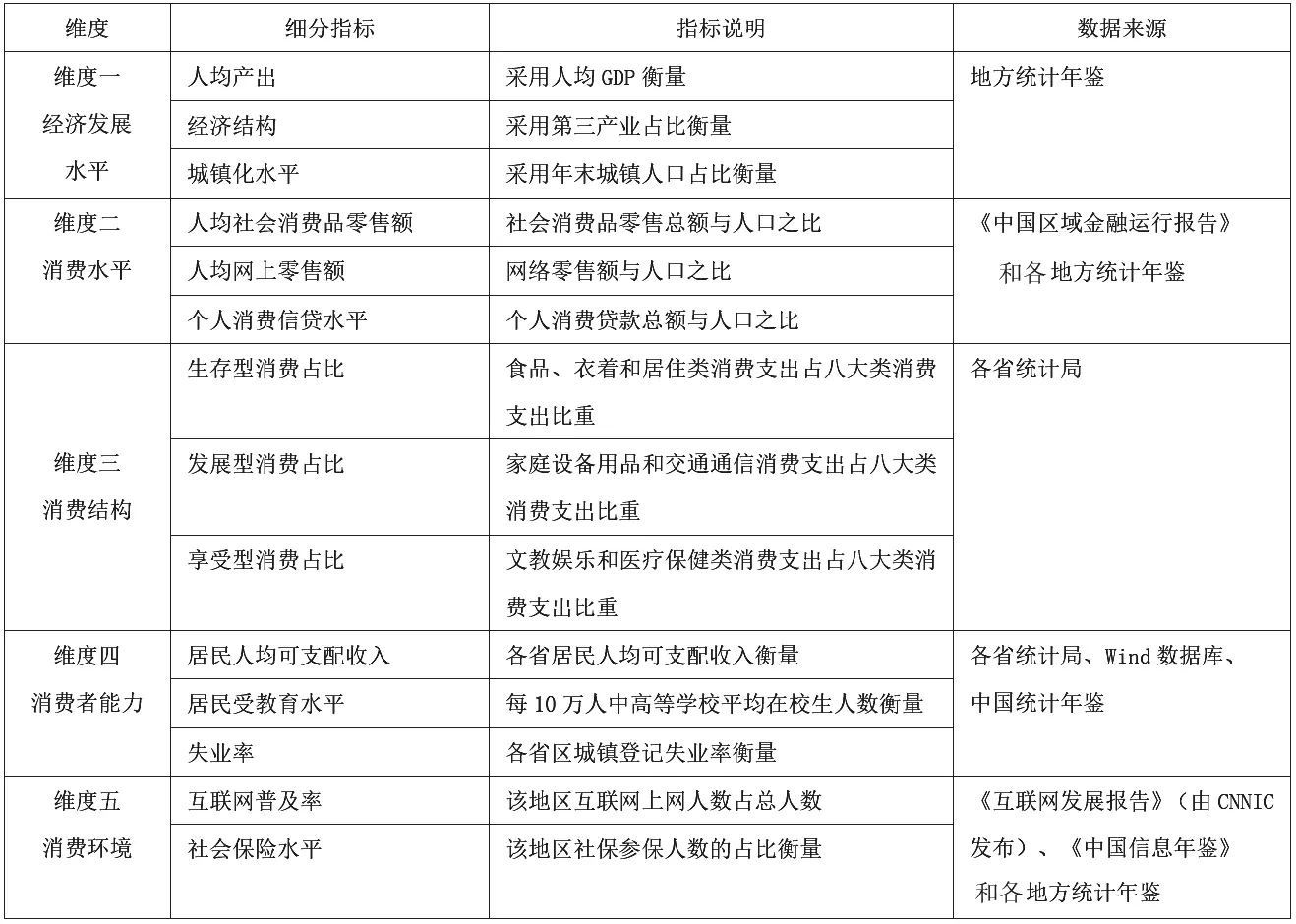

表3 居民消費升級質量指數測算指標說明

表4 長江經濟帶沿線省域居民消費升級質量指數測算結果

(二)居民消費升級質量指數測算

同樣,居民消費升級質量采用多維度指標構建,破除傳統文獻以消費結構(生存型、發展型和享受型消費)為主要依據的分類標準,構建以經濟發展水平、居民消費水平、消費結構、居民消費者能力和居民消費環境五個維度14個細分指標構成的居民消費升級質量指數模型(見圖2)。根據圖2居民消費升級質量指數測算模型,構建具體指標、指標說明和數據來源,如表3所示。根據表3居民消費升級質量指數測算指標,基于長江經濟帶沿線省域2017-2018年經驗數據測算得到居民消費升級質量指數,如表4所示。根據表4測算結果可知,上海、浙江和江蘇居民消費升級質量指數較高,湖北、湖南、安徽次之,西部地區的云南、貴州、重慶和四川相對滯后。總體而言,居民消費升級質量指數呈現出東中西“梯度遞減”的趨勢。

商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升共振效應實證檢驗

(一)模型設定與變量指標說明

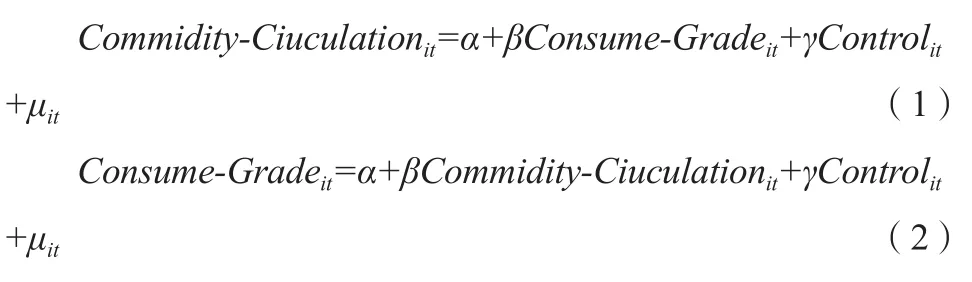

根據本文商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間的共振效應研究目的,建立兩者之間的共振效應模型如式(1)和式(2)所示:

其中,Commidity-Ciuculationit表示商貿流通業高質量發展指數,Consume-Gradeit表示居民消費升級質量指數,Controlit為控制變量,α、β、γ、μit分別表示待估計參數和誤差修正項。商貿流通業高質量發展指數和居民消費升級質量指數如表2和表4所示,其中商貿流通業高質量發展指數在實證研究時進行取對數處理。

控制變量(Controlit):模型(1)中的控制變量主要包括地區經濟發展水平(LnGDPit)、居民消費水平(LnConsumeit)和政府政策支持力度(LnGovit),地區經濟發展水平采用國內生產總值衡量(取對數處理),居民消費水平采用各省域人均消費指數衡量,政府政策支持力度采用各省域政府財政支出占該省域國內生產總值的比例予以衡量;模型(2)中的控制變量主要包括地區經濟發展水平(LnGDPit)、城鎮化水平(Townit)和社會保障情況(Safeit),地區經濟發展水平同樣采用國內生產總值衡量并取對數處理,城鎮化水平采用各省域城鎮人口占比衡量,社會保障情況采用各省域社會保險參保率予以衡量。上述數據均來自于地方統計年鑒、統計局網站。

(二)全樣本實證檢驗及結果分析

本文進行實證檢驗的樣本期為2017~2018年長江經濟帶沿線11個省域的面板數據,采用固定效應模型(模型根據F統計量和Hausman統計量判斷得到)進行估計,得到商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升共振效應估計結果,如表5所示。根據表5的估計結果可知,模型(1)和模型(2)的估計系數都顯著,這表明商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間確實存在相互促進效應,且兩者之間的估計系數均為正數,印證了兩者之間確實存在雙向共振效應。具體而言,居民消費升級質量提升1個百分點,能夠促進商貿流通業高質量發展指數提升0.1084個百分點;而商貿流通業高質量發展指數每提升1個百分點,則會帶動居民消費升級質量指數提升0.2098個百分點。相比較而言,商貿流通業高質量發展對居民消費升級質量提升的促進作用更大。這也是可以理解的,究其原因主要是:由于居民消費升級質量提升范圍更為廣闊,既包括住房在內的生存型消費,又包括交通通訊設備類的發展型消費,也包括文教娛樂類的享受型消費;而住房消費屬于生存型消費,而現實中居民對住房質量的消費支出占據很大比例,而商貿流通業并沒有包括住房類消費,導致居民消費升級對商貿流通業高質量發展的影響效應相對較小;而商貿流通業作為第三產業,既包括批發零售業、住宿餐飲業,又包括交通運輸業和倉儲物流業,這些行業更多地屬于發展型消費和享受型消費范疇,所以商貿流通業高質量發展對于居民消費升級自然就會產生更大的促進作用。

表5 商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升共振效應估計結果(全樣本)

表6 因果關系檢驗結果

表7 商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升共振效應估計結果(分樣本)

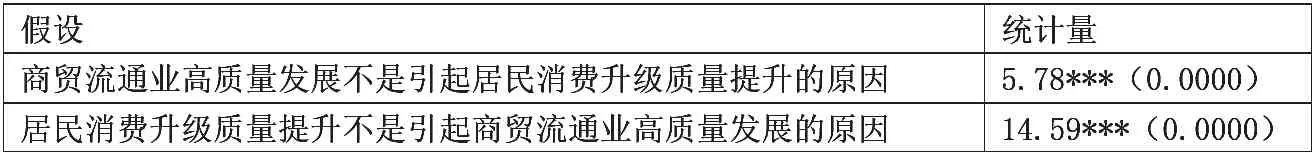

為進一步考察商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間的關系,以及對表5估計結果的合理性和穩健性進行檢驗,繼續對兩者之間是否存在因果關系進行檢驗,得到檢驗結果如表6所示。表6的因果關系檢驗結果均拒絕了原假設,這表明商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量指數提升兩者之間存在互為因果關系,表5的估計結果具有較好的合理性和穩健性。

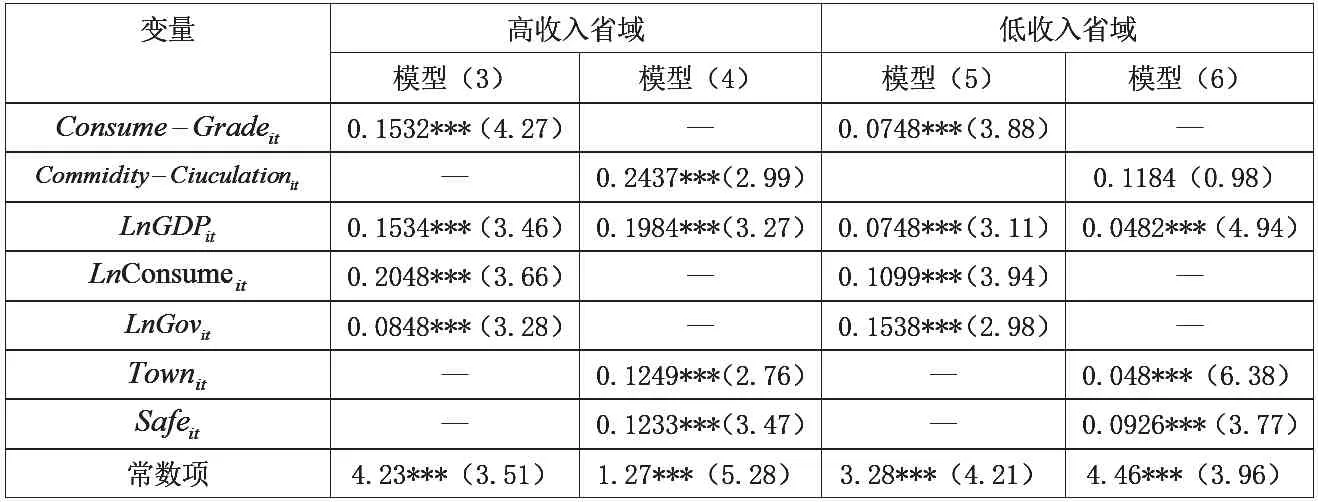

(三)基于收入差異性的實證檢驗及結果分析

為進一步考察商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間是否存在區域差異性,本文以各省域居民人均可支配收入平均數作為標準,將樣本劃分為高收入省域和低收入省域,再次采用省域面板數據進行固定效應模型估計(同樣通過F統計量和Hausman統計量判斷),得到估計結果如表7所示。表7的估計結果顯示,商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間的共振效應存在顯著的區域差異性。具體而言,商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間的雙向共振效應在高收入省域存在;而在低收入省域,只存在居民消費升級質量提升對商貿流通業高質量發展的單向促進效應,商貿流通業高質量發展對居民消費升級質量提升的反向促進效應并不存在。可能的原因是,低收入省域居民消費升級質量發展相對遲緩,與東部高收入省域相比較,無論是消費規模、消費結構還是有利于消費升級的消費環境和消費者消費能力均相對較弱,而消費升級遲緩對那些以發展型消費和享受型消費為主要特征的商貿流通業高質量發展的促進作用就不明顯。與此同時,影響商貿流通業高質量發展和居民消費升級質量提升的控制變量均顯著,與全樣本研究得到的結論一致,但唯一存在的區別是,政府政策支持對商貿流通業高質量發展的促進作用同樣存在區域差異性,政府政策支持對商貿流通業高質量發展的促進作用在高收入省域反而較小,而對低收入省域商貿流通業高質量發展的促進作用更強。究其原因,可能是東部地區商貿流通業發展更加成熟,市場化程度更高,而低收入地區商貿流通業發展市場化程度較低,更多地依賴于政府政策支持,導致政府政策支持對商貿流通業高質量發展的影響效應表現為高收入省域較弱,低收入省域較強。

結論

本文研究得到:第一,無論是商貿流通業高質量發展指數,還是居民消費升級質量指數,均表現為東部沿海地區較高,中西部地區相對減低,呈現出東中西“梯度遞減”趨勢。第二,商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間存在顯著的雙向共振效應,兩者之間互為因果關系,但商貿流通業高質量發展對居民消費升級質量提升的促進作用更大。進一步基于不同收入省域的差異性分析發現,商貿流通業高質量發展與居民消費升級質量提升之間的共振效應在高收入省域依然存在,但在低收入省域只存在居民消費升級質量提升對商貿流通業高質量發展的單向促進效應。第三,商貿流通業高質量發展與地區經濟發展水平、居民消費水平和政府政策支持力度密切相關,而居民消費升級質量提升與地區經濟發展水平、城鎮化水平和社會保障情況密切相關。需要特別注意的是,不同收入省域商貿流通業發展市場化程度的差異性,導致政府政策支持力度對不同收入省域的商貿流通業高質量發展的影響效應產生顯著的區域差異性,高收入地區的政府政策支持力度對商貿流通業高質量發展的促進效應反而更小。