元曲宮調聲情說解讀

薄克禮

宮調聲情一說源自燕南芝庵的《唱論》,他將所列17種宮調的聲情逐一說明,但很顯然,由于散曲僅流傳12宮調,雜劇僅有9宮調,故其所錄可能傳自梨園或承繼了上一時代的說法,可惜現有資料有限,已經無法確切地肯定其說之來源。《唱論》中說:

大凡聲音,各應于律呂,分于六宮十一調,共計十七宮調:

仙呂調唱,清新綿邈。南呂宮唱,感嘆傷悲。中呂宮唱,高下閃賺。黃鐘宮唱,富貴纏綿。正宮唱,惆悵雄壯。道宮唱,飄逸清幽。大石唱,風流蘊藉。小石唱,旖旎嫵媚。高平唱,條物滉漾。般涉唱,拾掇坑塹。歇指唱,急并虛歇。商角唱,悲傷婉轉。雙調唱,健捷激裊。商調唱,凄愴怨慕。角調唱,嗚咽悠揚。宮調唱,典雅沉重,越調唱,陶寫冷笑。

關于宮調聲情問題,論者眾多,但觀點并不一致,甚至有很多人懷疑此種說法是否成立,故生出多種揣測。這其實是沒有什么必要的。現解讀如下:

一、宮調聲情自古有之,實乃音樂的特質

雖然宮調名稱之確立較晚,但古人早已清楚地認識到音聲及所要表達的感情之間的關系,并記錄得十分詳細。《禮記·樂記》第十九中說:

樂者,音之所由生也,其本在人心之感于物也。是故其哀心感者,其聲噍以殺;其樂心感者,其聲啴以緩;其喜心感者,其聲發以散;其怒心感者,其聲粗以厲;其敬心感者,其聲直以廉;其愛心感者,其聲和以柔。六者非性也,感于物而后動。①《禮記》卷十一,漢鄭玄注,乾隆版唐陸德明音義刻本,第9-10頁。

其卷十一之《師乙篇》中又載子贛向師乙問樂如何各有所宜,師乙曰:

愛者,宜歌《商》,溫良而能斷者,宜歌《齊》……故商者,五帝之遺聲也。寬而靜,柔而正者,宜歌《頌》;廣大而靜,疏達而信者,宜歌《大雅》;恭儉而好禮者,宜歌《小雅》;正直而靜,廉而謙者,宜歌《風》;肆直而茲愛,商之遺聲也,商人識之,故謂之商。齊者,三代之遺聲也,齊人識之,故謂之齊。明乎《商》之音者,臨事而屢斷。明乎《齊》之音者,見利而讓。臨事而屢斷,勇也;見利而讓,義也。有勇有義,非歌孰能保此?②《禮記》卷十一,漢鄭玄注,乾隆版唐陸德明音義刻本,第36-37頁。

《禮記》所載,雖未涉宮調,但其聲情均與宮調關聯緊密。《周禮》三大祭之律之所以不同,就在于各律所代表的聲情并不一致,《鄭》《衛》之所以被稱為靡靡之音,其根源就在所用為下徵之律。再如《史記·刺客傳》中所載荊柯刺秦故事,荊柯臨行,與燕太子丹別于易水,“高漸離擊筑,荊柯和而歌,為變徵之聲,士皆垂淚涕泣。又前而歌曰:‘風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還。’復為羽聲慷慨,士皆瞋目,發盡上指冠。”①司馬遷:《史記·刺客傳》,見《二十五史》第一冊,上海古籍出版社、上海書店1986年版,第284頁。王驥德:《曲律·論宮調》,見《中國古典戲曲論著集成》第四冊,中國戲劇出版社1959年版,第103頁。②王驥德:《曲律·論宮調》,見《中國古典戲曲論著集成》第四冊,中國戲劇出版社1959年版,第103頁。③臧晉叔:《元曲選》第一冊,中華書局1958年版,第147-148頁。這都足以證明宮調與聲情的密切關系自古就很緊密。故豈能認為元曲宮調不代表聲情呢?

二、宮調聲情說對元人作品影響很大

在宮調聲情問題持反對意見者中,前輩學者、著名音樂史家楊蔭瀏老的觀點最具代表性,其所著《中國古代音樂史稿》認為元人宮調以感情分類是不合理的,也沒有實際的價值,他先是根據元雜劇的內容得出了這樣的結論:

第一,我們可以說,那種理論對元《雜劇》作家,并沒有起多大的影響。

第二,關于那些所謂配合感情內容的宮調,元《雜劇》作家,也并沒有束手束腳,受那種理論框框的支配。

……

第三,《雜劇》一折,由前而后,隨著故事情節的發展,主角所須要表達的感情,并不是單一不變的。②楊蔭瀏:《中國古代音樂史稿》下冊,人民音樂出版社2004年版,第577-579頁。

很顯然,楊蔭瀏老可能忽視了古人對宮調聲情的記述。同時,楊老所說這種理論對元雜劇作家并沒有起多大的影響,且沒有受那種理論的支配,是不符合元人實際的。

理由之一:從《唱論》的總體內容看,這是一部關于古代聲樂理論的專門著作,而且芝庵肯定是當行之中的高手,否則,整部書所述內容中之演唱的諸多講究是不會那么詳細、具體的。

理由之二:宮調聲情說自芝庵《唱論》而后,《中原音韻》《太和正音譜》《元曲選》《曲藻》等書都毫無例外地承襲下來,足以說明周德清、朱權、臧晉叔、王世貞等人對此說的充分肯定。而毫無疑問的是,上述四人都是曲學大家。至如明人王驥德,亦為曲學宗師,雖其言“今正宮曰惆悵雄壯,近濁;越調陶寫冷笑,近清;似矣。獨無射之黃鐘,是清律也,而曰富貴纏綿,又近濁聲,殊不可解。”①司馬遷:《史記·刺客傳》,見《二十五史》第一冊,上海古籍出版社、上海書店1986年版,第284頁。王驥德:《曲律·論宮調》,見《中國古典戲曲論著集成》第四冊,中國戲劇出版社1959年版,第103頁。②王驥德:《曲律·論宮調》,見《中國古典戲曲論著集成》第四冊,中國戲劇出版社1959年版,第103頁。③臧晉叔:《元曲選》第一冊,中華書局1958年版,第147-148頁。然他卻認為“此其法本之古之歌詩,而今不得悖也”。②

理由之三:如果宮調對元曲作家沒有影響的話,元人作品無論雜劇還是散曲為什么還要都標注宮調呢?難道元人都喜歡多此一舉嗎?我們看關漢卿雜劇《錢大尹智寵謝天香》之第二折有這樣的對白:

錢大尹云:張千,將酒來,我吃一杯,教謝天香唱一曲調咱。

正旦云:告宮調。

錢大尹云:商角調。

正旦云:告曲子名。

錢大尹云:【定風波】。

正旦唱:自春來慘綠愁紅,芳心事事……③

雖說這里謝天香唱的是詞,但很顯然,宮調在當時是具有實際效用的。因為只有清楚用何宮調,樂工才能調整樂器的調高,歌者也才能按照樂工所調之調配合演唱,這是通行的規律。否則,不惟關漢卿多此一舉,就連身為上廳行首的歌者謝天香更無此一問了。

理由之四:事實上,宮調聲情之說對元人的影響極深,他們非但沒有束手束腳,對宮調的運用也十分靈活,且多能夠符合宮調聲情的要求,甚至說元人都在自覺地遵守這一規范。在《元雜劇樂譜研究與輯譯》之“宮調分析”中,恩師劉崇德先生將元雜劇有譜可按、證明確實在當時曾搬演過的八十二種雜劇,依場次與所用宮調進行列表統計,得出的結果是令人振奮的:

這八十二種戲曲中第一折用【仙呂·點絳唇】套的有八十種。第四折用【雙調·新水令】套的有五十四種,用【中呂·粉蝶兒】套的有十六種。這說明元雜劇在宮調場次安排上是有一定規律的,這應該是與每一種宮調的性質與作用有關。……元雜劇第一折為開場戲,對于以戲劇為情節的開端,于音樂為起調。而元朝人認為仙呂調的特征是“清新綿邈”,當然最適于第一折。第四折為末場戲,往往是戲劇的高潮所在,元朝人認為雙調“健捷激裊”,也就是慷慨激昂,這種聲調適于將人們的情緒引向高潮。另外元朝人又認為中呂調“高下閃賺”,也可以用于末場戲,即使人們在音樂的起伏變化不定中,不知不覺到了戲劇的結束,故而這兩種宮調適于用在第四折。而《貨郎擔》第四折用【南呂·一枝花】套,是為其用“感嘆傷悲”的情調作為尾聲。《倩女離魂》第四折用【黃鐘·醉花陰】套,是為了在劇末達到“富貴纏綿”的效果。這種特殊的處理也是符合劇情的需要的。一般看來,二、三場戲是情節的展開,隨著劇情的復雜,其使用的宮調也多樣化,所采用宮調當然也需視劇情的需要,或為“惆悵雄壯”,則用正宮;或為“陶寫冷笑”,即用越調。這樣看來,宮調在元雜劇中又是一種聲腔程式。……元朝人對音樂的聲情感受與后人有著相當的差距,但是元雜劇的每一種宮調在聲腔上的差別,我們還是能夠感受出來,如現在仍在昆曲中演唱的《東窗事犯》“掃秦”折,為【中呂·粉蝶兒】套;《貨郎擔》“女彈”折,為【南呂·一枝花】套;《單刀會》“刀會”折,為【雙調·新水令】套,一旦搬演舞臺歌場,其情聲基調,猶斑斑可辨。

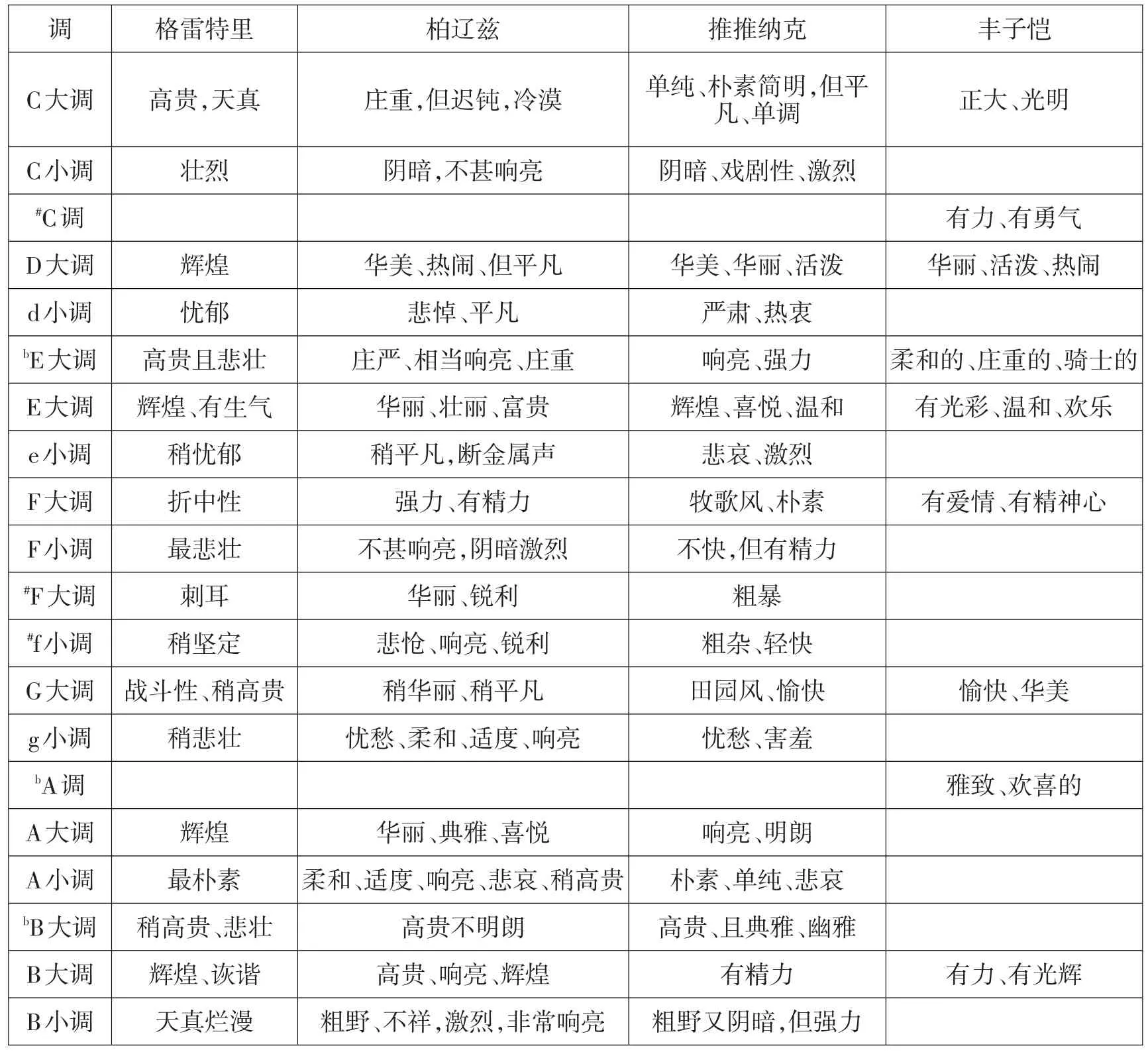

其實不惟中國傳統音樂有宮調聲情之說,西洋音樂理論也有此主張。為此,在《燕樂新說》下編《曲樂今證》之“南北曲樂的音樂特征”一節中,崇德師又繪表將豐子愷、繆天瑞等人著作中關于樂調聲情的描述進行了比照,同時指明對于樂調的感受,不同民族、文化背景,甚至時代不同,都會有所差異,所以我們不能體會元人的聲情也是很自然的事。現將該表復制如下①劉崇德:《燕樂新說》,黃山書社2003年版,第380-381頁。:(見下頁表)

當然,因為我們近些年對元曲的研究多停留在文本層面,可能體會不到元人的宮調聲情,但對它的存在是不能斷然加以否認的。因為這是科學,也是客觀實在。

三、宮調聲情被懷疑和誤解的原因

在聯系了《九宮大成譜》所存南北曲樂譜后,楊老又得出了如下結論:

聯系了元《雜劇》的具體作品去看宮調問題,更可以看出古代歌詞作家和曲調作者的值得稱道之處。他們創作的樂曲沒有受到定調、定調式的影響,在同一宮調中間,他們創作出許多不同調、不同調式的作品來;但他們卻并沒有因此而犧牲音樂形式上的前后邏輯關系——每一樂曲從頭至尾總是前后一貫,有著很好的呼應關系的。他們是宮調的主人;他們既善于運用宮調,又善于充分發揮其文學和音樂上的表達能力,深刻而生動地反映現實的生活。他們善于活用宮調,為其寫作的內容服務,而不是犧牲寫作的內容,企圖但憑宮調的形式來代替他們解決內容問題。……原來的宮調理論家們非但沒有注意他們的這類實際經驗,反而賦予宮調形式以它所沒有的內容,從而為之蒙上一層神秘的外衣。他們的這類理論,我們應該視為糟粕而予以揚棄。……

調格雷特里柏遼茲豐子愷C大調高貴,天真莊重,但遲鈍,冷漠正大、光明C小調#C調D大調d小調bE大調E大調e小調F大調F小調#F大調#f小調G大調g小調bA調A大調A小調bB大調B大調B小調壯烈陰暗,不甚響亮推推納克單純、樸素簡明,但平凡、單調陰暗、戲劇性、激烈輝煌憂郁高貴且悲壯輝煌、有生氣稍憂郁折中性最悲壯刺耳稍堅定戰斗性、稍高貴稍悲壯華美、熱鬧、但平凡悲悼、平凡莊嚴、相當響亮、莊重華麗、壯麗、富貴稍平凡,斷金屬聲強力、有精力不甚響亮,陰暗激烈華麗、銳利悲愴、響亮、銳利稍華麗、稍平凡憂愁、柔和、適度、響亮華美、華麗、活潑嚴肅、熱衷響亮、強力輝煌、喜悅、溫和悲哀、激烈牧歌風、樸素不快,但有精力粗暴粗雜、輕快田園風、愉快憂愁、害羞有力、有勇氣華麗、活潑、熱鬧柔和的、莊重的、騎士的有光彩、溫和、歡樂有愛情、有精神心愉快、華美雅致、歡喜的輝煌最樸素稍高貴、悲壯輝煌、詼諧天真爛漫華麗、典雅、喜悅柔和、適度、響亮、悲哀、稍高貴高貴不明朗高貴、響亮、輝煌粗野、不祥,激烈,非常響亮響亮、明朗樸素、單純、悲哀高貴、且典雅、幽雅有精力粗野又陰暗,但強力有力、有光輝

現存的元《雜劇》的近千個曲調,都可據以說明古人對宮調的自由運用問題。除了在定調的高低方面,常有自由的伸縮之外,對調式的自由運用,表現在兩方面:一方面是,同一套數中屬于同一宮調之各曲,其結音常常互不相同——即調式互有不同;另一方面是屬于同一宮調的同一曲牌在用于不同的套數時,其所使用的結音,常常互有不同。前者說明,在屬于同一宮調的同一套數中,調式可以自由變化;后者說明,即使同一個曲牌,在不同的應用場合中,其調式也可以自由變化。……若把某些宮調形式理解為非倚靠它不能表達某種生活,或者只倚靠了它就自然能表達好某種生活的話,則宮調形式,在一方面,就將成為限制創作自由的一些框框,在另一方面,它就又將成為使人安于脫離生活的一種麻醉劑。這樣的宮調理論,對于創作,只有壞處,絕無好處可言。它并不是反映過去勞動人民音樂創作的客觀實際,它很可能,只是出于少數文人主觀上的“想當然耳”。①楊蔭瀏:《中國古代音樂史稿》下冊,人民音樂出版社2004年版,第583-585頁。

這里大量引述楊老的觀點,只是想說明一個問題,那就是楊老的觀點只適合《九宮大成譜》所存的一些已經昆化之元曲樂譜,并不完全適合元曲當時的實際情況。亦有如下幾點理由:

其一,《九宮大成譜》中同一宮調的作品有調高、調式一致的,也有調高、調式并不相同的。

竊以為,能夠保持一致的,應該是保留了元曲原貌的,因為作為藝術,總會有其一定的歷史繼承性,這一點是萬不容忽視和否定的。如《九宮大成譜》卷七之【仙呂·八聲甘州】①周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷七,第5-6頁。周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷六,第23-28頁。套曲,由【八聲甘州】【混江龍】【醉中天】【后庭花煞】組成,其調高為bB,結音皆為“一”,既與仙呂的調高相同,結音也一致。再看其內容表現出來的聲情:

【八聲甘州】春光艷陽,正人意徊徨。花柳濃妝,西園堪賞,步莎茵喜吸笙簧。桃花爛漫游客醉,院宇深沉春晝長。見十九個粉蝶兒,巧筆難裝。

【混江龍】一個不離欄檻,舞東風上下騁顛狂。一個戀著花蕊,一個映日尋芳。一個楊柳枝頭吸曉露,一個杏花蕊上采清香。一個困歇在湖山上。一個迎風竹徑,一個戲水在池塘。

【醉中天】一個搜盡風流相,一個逐定賣花郎,一個又被頑童唬得慌。一個在花下偷睛望,一個扇粉翅來尋伴當。一個綠楊枝上,見金鶯不敢輕狂。

【后庭花煞】一個戀名園桃杏芳,一個怕晚天亭夜涼。一個舞昔日莊周夢,一個戲春風花草香。一個不成雙,輕輕把翅兒展放,被翻身飛過宋家莊。

依《唱論》仙呂當“清新綿邈”,這里內容體現出的不正是此種情致嗎?如果將崇德師《新定九宮大成南北詞宮譜校譯》所翻譯的樂譜試之歌喉,則音樂與辭情的配合或可更能說明這一問題。但必須承認,這樣的曲子在《九宮大成譜》中已不占多數了。

而不一致者,肯定是受到了南曲不尋宮數調的影響,昆腔化之后,這種情況比比皆是。其同一曲牌中定調并不一致者確實很多,如【仙呂·點絳唇】曲,有的定為C調,有的定為D調。

同一宮調內套曲的結音亦確有不一致者,而且比重很大。如《九宮大成譜》卷六之【點絳唇】①周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷七,第5-6頁。周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷六,第23-28頁。套曲,由【點絳唇】【混江龍】【油葫蘆】【天下樂】【哪吒令】【鵲踏枝】【寄生草】【又一體】【得勝樂】【醉中天】【后庭花】【青歌兒】【賺煞】組成,這幾支曲子的結音分別是四、上、上、上、上、上、四、四、五、上、凡、上、上。現存能夠演唱的昆曲樂譜中此種現象更不少見,如《納書楹曲譜》續集卷二載關漢卿《單刀會》第三折【中呂·粉蝶兒】套曲,由【粉蝶兒】【醉春風】【十二月】【堯民歌】【石榴花】【幺篇】【上小樓】【幺篇】【煞尾】組成,雖有統一之定調F,但結音各異,分為上、上、(低音)尺、上、合、上、尺、上、上。然而,我們不難發現,這兩個套曲中各曲子的結音雖然有些變化,但占主導地位的結音即主音卻非常明顯,皆為“上”字。《欽定曲譜·凡例》中說:

每曲字之多寡,音聲高下,大都不出本宮本調,而填者之縱橫見長,歌者之疾徐取巧,全在偷襯互犯,譜中不過成法大略耳。②王奕清等:《欽定曲譜·凡例》,上海掃葉山房,1924年殿本影印。

也就是說,元代套曲中結音的不同和調式的差異與填曲者和歌唱者大有關聯,甚至與演奏者的關系非常緊密,是他們逞才顯智炫技的重要手段。此說對我們理解《九宮大成譜》套曲中各曲子結音和調式不一致很有幫助,也能幫助我們了解元曲宮調變化的軌跡,并借此揭開元曲宮調的神秘面紗。當然,還有一點需要我們特別注意,在傳統的民族樂理中,隸屬同一宮調但結音有所不同也是正常現象,如前所言【仙呂·點絳唇】套曲,定調為C,而同宮系統本就有宮、商、角、徵、羽五種調式(此就五音體系而言,若七音則有七種調式),因此他們的結音雖有不同,但實際調高并沒有變化。

且尚有調高不同者,如《九宮大成譜》載朱庭玉所撰【仙呂·點絳唇】《中秋月》套曲①周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷七,第1-2頁。段安節:《樂府雜錄》,見《中國古典戲曲論著集成》第一冊,中國戲劇出版社1959年版,第50頁、55頁。,共【點絳唇】【混江龍】【六么遍】【后庭花】【賺煞】五支曲子,其中前三支定調為D,后兩支定調為F。再如天津昆曲研究會演出譜《千里送京娘》之【中呂·粉蝶兒】套,由【粉蝶兒】【山坡羊】【雁兒落】【泣顏回】【雁兒落】【楚江吟】【梁州第七】【滾繡球】【賞花時】【逍遙樂】【貨郎兒五轉】【雁兒落】【煞尾】組成,結音各異自不必提,其所用調高涉及到3個,分別為bB、E、D。

其二,同一宮調(套數)中出現不同調、調式的作品的原因,還在于《九宮大成譜》的編纂者在編定過程中將本就隸屬于不同宮調,但曲牌名稱相同的曲子混收到了一起。另外,如楊老所言“即使同一個曲牌,在不同的應用場合中,其調式也可以自由變化”,但這種變化因調高、調式的改變,其聲情亦已改變了。

據夏庭芝《青樓集》載:

一分兒,姓王氏,京城角妓也。歌舞絕倫,聰慧無比。一日,丁指揮會才人劉士昌、程繼善等于江鄉園小飲。王氏佐樽。時有小姬歌《菊花會》南呂曲云:“紅葉落火龍褪甲,青松枯怪蟒張牙”丁曰:“此【沉醉東風】首句也。王氏可足成之。”王氏應聲曰……②夏庭芝:《青樓集》,見《中國古典戲曲論著集成》第二冊,中國戲劇出版社1959年版,第37頁。

《青樓集》乃元代一百十幾個城市妓女生活片段的實錄,這里的記述非常明確地告訴我們,【沉醉東風】是按照南呂宮演唱的。但是,我們從周德清《中原音韻》中知道,【沉醉東風】一曲并不屬于南呂,而是屬于雙調,但從古至今換調演唱或一曲多調的例子是不勝枚舉的。唐段安節《樂府雜錄》①周祥鈺等:《新定九宮大成南北詞宮譜》卷七,第1-2頁。段安節:《樂府雜錄》,見《中國古典戲曲論著集成》第一冊,中國戲劇出版社1959年版,第50頁、55頁。載:

貞元中有康昆侖,第一手。始遇長安大旱,詔移兩市祈雨。及至天門街,市人廣較勝負,及斗聲樂。即街東有康昆侖琵琶最上,必謂街西無以敵也,遂請昆侖登彩樓,彈一曲新翻羽調六幺。其街西亦建一樓,東市大誚之。及昆侖度曲,西市樓上出一女郎,抱樂器,先云:“我亦彈此曲,兼移在楓香調中。”及下撥,聲如雷,其妙入神。昆侖即驚駭,乃拜請為師。

此為移調演奏之范例,又記曰:

篳篥者,本龜茲國樂也,亦名悲栗,有類于笳。德宗朝有尉遲青,官至將軍。大歷中,幽州有王麻奴者,善此技,河北推為第一手,恃其藝居傲自負,戎師外莫敢輕易請者。時有從事姓盧,不記名,臺拜入京,臨歧把酒,請吹一曲相送。麻奴偃蹇,大以為不可。從事怒曰:“汝藝亦不足稱。殊不知上國有尉遲將軍,冠絕今古。”麻奴怒曰:“某此藝,海內豈有及者耶?今即往彼,定其優劣。”不數月,到京,訪尉遲青所居在常樂坊,乃側近僦居,日夕加意吹之。尉遲每經其門,如不聞。麻奴不平,乃求謁。見閽者不納,厚賂之,方得見通。青即席地令坐,因于高般涉調中吹一曲勒部羝曲。曲終,汗浹其背。尉遲頷頤而已,謂曰:“此曲何必高般涉調,徒費許多氣力也。”即自取銀字管,于平般涉調吹之。麻奴涕泣愧謝,曰:“邊鄙微人,偶學此藝,實謂無敵。今日幸聞天樂,方悟前非。”乃碎樂器,自是不復言音律也。

故在元曲,有一支曲牌分屬二、三宮調者確有很多。《唱論》中就說【啄木兒】【女冠子】【拋球樂】【斗鵪鶉】【黃鶯兒】【金盞兒】等為一曲入數調者①芝庵:《唱論》,見《中國古典戲曲論著集成》第一冊,中國戲劇出版社1959年版,第161頁。。《元曲選》開頭載《天臺陶九成論曲》中亦有如下之記錄:

黃鐘宮:【柳葉兒】與仙呂出入,【賀圣朝】與中呂、商調出入,【山坡羊】與中呂出入,【掛金鎖】【侍香金童】與商調出入,【女冠子】與大石出入,【隨尾】與南呂通用,【隨煞】仙呂、雙調、越調通用。

正宮:【塞鴻秋】【滿庭芳】【醉太平】與仙呂、中呂出入,【伴讀書】【窮河西】【菩薩蠻】【脫布衫】【紅繡鞋】【小梁州】【上小樓】【普天樂】【白鶴子】【快活三】【朝天子】【四邊靜】【喜春來】【剔銀燈】【蔓青菜】【鮑老兒】【柳青娘】【道和】【十二月】【堯民歌】【蠻姑兒】【雙鴛鴦】與中呂出入,【耍孩兒】本般涉調與中呂、雙調出入,【轉調貨郎兒】與南呂出入,【啄木兒煞】與中呂出入,【煞尾】與中呂、南呂、大石出入,【收尾】與南呂、雙調、越調出入。

仙呂宮:【六幺遍】【醉太平】【塞鴻秋】【滿庭芳】與正宮、中呂出入,【怕春歸】【貨郎兒】【金殿喜重重】與正宮出入,【六幺序】【六幺令】與中呂出入,【村里迓鼓】【元和令】【上馬嬌】【游四門】【勝葫蘆】【賞花時】【后庭花】【柳葉兒】【青哥兒】【鳳鸞吟】【雁兒】【四季花】與商調出入,【寄生草】【清江引】【醉中天】【得勝樂】與雙調出入,【三番玉樓人】與越調出入,【好觀音】【歸塞北】【青杏兒】與大石出入,【賺尾】與南呂出入,【隨煞】與黃鐘、雙調、大石出入。

中呂宮:【哨遍】【墻頭花】【麻婆子】【急曲子】【瑤臺月】本般涉調,【賀勝朝】與黃鐘、商調出入,【滿庭芳】【塞鴻秋】【醉太平】與正宮、仙呂出入,【耍孩兒】與正宮、雙調出入,【伴讀書】【窮河西】【菩薩蠻】【脫布衫】【紅繡鞋】【小梁州】【上小樓】【普天樂】【白鶴子】【快活三】【朝天子】【四邊靜】【喜春來】【剔銀燈】【蔓菁菜】【鮑老兒】【柳青娘】【道和】【十二月】【堯民歌】【蠻姑兒】【雙鴛鴦】【四換頭】與正宮出入,【六幺遍】【六幺序】【六幺令】與仙呂出入,【干荷葉】與南呂出入,【水仙子】【亂柳葉】【鎮江回】【風流體】【播海令】與雙調出入,【古竹馬】【鬼三臺】與越調出入,【尾聲】【煞】本般涉調,【啄木兒煞】與正宮出入,【隔尾】與南呂出入,【凈瓶兒煞】與大石出入,【煞尾】與正宮、南呂、大石出入。

南呂宮:【轉調貨郎兒】與正宮出入,【干荷葉】與中呂出入,【側磚兒】【竹枝歌】【金字經】【一機錦】【梧桐樹】與反調出入,【隨尾】與黃鐘出入,【隔尾】與中呂出入,【收尾】與正宮、雙調、越調出入,【煞尾】與正宮、中呂、大石出入。

雙調:【四邊靜】【朝天子】【耍孩兒】與正宮、中呂出入,【青哥兒】與仙呂、商調出入,【寄生草】【小將軍】【得勝樂】【清江引】與仙呂出入,【亂柳葉】【風流體】【鎮江回】【播海令】與中呂出入,【側磚兒】【竹枝歌】【玉嬌枝】【金字經】【一機錦】【梧桐樹】【水仙子】與南呂出入,【雁兒落】【得勝令】【春閨怨】【牡丹春】【大德歌】【玉抱肚】與商調出入,【隨煞】與黃鐘、仙呂、越調、大石出入,【收尾】與正宮、南呂、越調出入。

商調:【應天長】【黃鶯兒】【垂絲釣】【蓋天旗】【踏莎行】本商角調,【賀勝朝】與黃鐘、仙呂出入,【掛金索】【侍香金童】與黃鐘出入,【小梁州】與正宮、中呂出入,【青哥兒】與仙呂、雙調出入,【村里迓鼓】【元和令】【上馬嬌】【游四門】【勝葫蘆】【賞花時】【后庭花】【柳葉兒】【鳳鸞吟】【雁兒】【四季花】與仙呂出入,【春閨怨】【雁兒落】【得勝令】【大德歌】【玉胞肚】與雙調出入,【酒旗兒】與越調出入,【尾聲】本商角調。

越調:【醉中天】【三番玉樓人】與仙呂出入,【鬼三臺】與中呂出入,【古竹馬】與南呂出入,【酒旗兒】與商調出入,【隨煞】與黃鐘、仙呂、雙調、大石出入,【收尾】與正宮、南呂、雙調出入。

大石調:【天上謠】【惱殺人】【伊州遍】本小石調,【女冠子】與黃鐘出入,【好觀音】【青杏兒】本小石調,【歸塞北】與仙呂出入,【凈瓶兒煞】與中呂出入,【隨煞】與黃鐘、仙呂、雙調、越調出入。

此外,曲牌名同但在各宮調中實際上并不相同的曲子,這里標注得也十分清晰。

正宮:【端正好】與仙呂不同。

仙呂:【祆神急】與雙調不同,【上京馬】與商調不同。

中呂:【醉春風】與雙調不同,【斗鵪鶉】與越調不同,【紅芍藥】與中(南)呂不同。

南呂:【紅芍藥】與中呂不同。

雙調:【醉春風】與中呂不同,【祆神急】與仙呂不同。

商調:【上京馬】與仙呂不同。

越調:【斗鵪鶉】與中呂不同。

雖然周德清《中原音韻》將其簡化,但我們仍能從中看出當時宮調的具體使用情況,焉能以此來否認宮調的實際功用呢?

其三,明人雖然感受到昆曲大盛給北曲帶來的影響,但依然沒有否認宮調的作用。前曾言王驥德《曲律》稱“無射之黃鐘,是清律也,而曰富貴纏綿,又近濁聲,殊不可解”,但王氏很尊重當時也尊重元人的實際,所以他認為“而今不得悖也”。王驥德為明中晚期人,這說明時人雖對北曲宮調聲情有所不解,也不敢隨意違背。在論宮調時他還說:

吳人祝希哲謂:數十年前接待賓客,尚有語及宮調者,今絕無之。由希哲而今,又不止數十年矣。

祝希哲(1460—1526),即祝枝山,蘇州人,明代著名的書法家、文學家,他生活在天順至嘉靖年間,正是明中葉,王驥德在這里借他的話明確指出明中期宮調是客觀存在的。同時認為當時北曲作家對宮調也是凜然遵守、不敢隨意逾越的。

北之歌也,必和以弦索,曲不入律,則與弦索相戾;故作北曲者,每凜凜遵其型范,至今不廢。①王驥德:《曲律·宮調》,見《中國古典戲曲論著集成》第四冊,中國戲劇出版社1959年版,第104頁。

通過上述分析解剖,我們認為楊老這番話中對宮調聲情說所持的完全否定的態度,是不符合實際情況的。況楊老認為“這樣的宮調理論,對于創作,只有壞處,絕無好處可言”,則更是片面化、絕對化了。實在地講,宮調是形式,聲情尤其這“情”是內容,更好地運用宮調在音樂表達上的作用,肯定更有助于內容和形式的統一,二者相得益彰,會使作品更加完美。更何況作為曲體的元曲,以音樂和演唱見長,其表達聲情怎么可能脫離其賴以生存的宮調呢?若只問情感內容,不顧及宮調,干脆我們就把元曲看作戲劇,戲曲之名休得再提。

四、結語

從現有文獻可以看出,元曲宮調并非單純地用于曲牌的分類,它有實際的價值存在,而且當時對宮調非常講究,否則對樂律如此精通的芝庵怎么能言之鑿鑿?其后世的曲家亦深信不移呢?至如其被視作分類標準之因其實非常簡單,其關鍵在于今存《九宮大成譜》多為昆化之譜,其沿用元之宮調名稱,但實際上更多地運用了工尺七調,中間所歷之變化及成因難得其詳,楊蔭瀏老誤解也是必然的,其實工尺七調也是有聲情存在的,如果《九宮大成譜》的編纂者一開始就代之以工尺七調,就沒有誤解的問題了。可見周祥鈺等人保存元曲固有風貌之好意,反而使宮調聲情問題復雜化了。