郝路義在華事功纂要

——圣樂本土化、漢詩之英譯

宮宏宇

引 言

有關楊蔭瀏先生的“干媽”郝路義(Louise Strong Hammond,1887-1945),國內外學者只要論及楊先生就都會或多或少地提到她。①如喬建中:《楊先生的音樂之路》,《中國音樂學》1999年第4期,第6-8頁;田青:《楊蔭瀏與中國宗教音樂》,《音樂研究》2000 年1 期,第65-68 頁;張振濤:《楊蔭瀏與四大知識群體》,《音樂研究》2015 年2 期,第6 頁;[澳]彼得·米思奇(Peter Micic):《采集一個民族的音樂:楊蔭瀏的人生縮影》(“Gathering a Nation’s Music:A Life of Yang Yinliu[1899-1984]”),載于李海倫(Helen Rees)編:《中國音樂人生》(Lives in Chinese Music),厄巴納、芝加哥:伊利諾大學出版社2009 年版,pp.91-116;楊周懷:《楊蔭瀏先生在中國基督教贊美詩的翻譯、編曲、作曲及作詞方面所作的貢獻》,《中國音樂學》1999年第4期,第39-40頁。本人在2011 年和2017 年也曾發表三篇文章,分別論述了郝路義本人家庭背景、求學歷程、入華年月、在華事工、郝氏與中國音樂(特別是她在基督教圣樂華化方面所做的嘗試)、郝氏在楊蔭瀏人生中的重要性及其相互影響。②宮宏宇:《楊蔭瀏的傳教士老師——郝路義其人、其事考》,《中國音樂學》2011 年1 期,第46-53 頁;《上世紀20-30 年代部分來華西人與中國音樂》,《天津音樂學院學報》2011年1期,第22-33頁;《楊蔭瀏與其中外師友》,《云南藝術學院學報》2017年2期,第6-12頁。值得注意的是,目前所見的相關研究大都是將郝路義作為楊蔭瀏的陪襯順便提及的,對郝氏本人的著述、翻譯、詩作、書評以及西文文獻中有關赫氏來華活動的報道鮮有觸及。這一對原始資料的忽略導致了學界對郝氏在華主要事跡缺乏整體的認知。事實上,郝路義除了教楊蔭瀏英文、鋼琴、西方作曲法、推薦他去編贊美詩外,更重要的是她自己在基督教圣樂中國本土化上所做出的嘗試和努力。早在1913年9月抵華之初,郝氏就開始思考基督教圣樂本土化的問題,并與無錫文人裘昌年合作,于1910 年代末創作出了一套以中國文人吟詩的方式為基礎、適合中國人吟唱的基督教禮儀圣樂“新素歌”(New Plainsong)。在1920 年已有總結其圣樂中國本土化理論及藝術實踐的論文發表。楊蔭瀏對中國音樂的態度在很大程度上也受到了郝氏的影響。楊蔭瀏本人后來在《西方民族音樂觀》一文中就說過:“郝母雖教人西樂作曲,卻極力主張中國人應研究國樂。”③楊蔭瀏:《西方民族音樂觀》,《中國音樂學》2004年4期,第118頁。郝路義不僅是一個有創新才能的宗教音樂家,她也是一個不錯的詩人,更是一把翻譯中國詩詞的好手。她雖然不是最早進行中文典籍英譯的西人,但可稱得上是20 世紀成功翻譯漢詩、并為域外漢籍翻譯事業做出過突出貢獻的來華西人之一。她有關中國古典詩詞的論著及譯作早在1920 年代就已在英美文學期刊上和漢學專著中發表。此外,郝路義姊妹與二十世紀初期在美國掀起的第一次翻譯學習中國古詩熱息息相關。抗日戰爭開始后,浸淫于《詩經》、唐詩、宋詞翻譯的郝路義轉向抗戰歌曲的翻譯,并為部分中國民間歌曲填詞,為創作歌曲配曲。本文即以郝路義所存文稿、西文報刊文獻及差會檔案資料為主要資料來源,以郝路義本人在華的事工為焦點,考證其人生歷程、在華主要活動及其西文著述。旨在凸顯郝路義在基督教圣樂中國本土化上所做出的獨特嘗試和努力,以及其在海外傳播中國文化的事跡。

一、郝路義基督教圣樂中國化的嘗試——“新素歌”

學界談到基督教圣樂本土化在中國的開端,一般都會討論到基督教翻譯家和著述家謝洪赍(1873-1916)的基督教圣詩音樂歌詞本色化的嘗試。④王鑫:《基督教(新教)圣詩音樂中國本色化探研》,南京藝術學院2006年碩士學位論文,第9頁。但對郝路義在無錫期間所進行的基督教圣樂本土化的實踐卻幾無所知。實際上,除了在無錫圣十字堂彈琴、義務教楊蔭瀏英文、鋼琴、樂理外,郝路義來華初期(1913-1926)的最主要的成就是她基督教儀式音樂中國本土化的嘗試。通過在教堂彈奏風琴、輔導中國信眾唱圣歌,郝路義意識到中國人的教會應該有其自己的儀式音樂。她的具體建議是認真研究中國詩詞的韻律節奏和斷句手法,在文人吟唱的基礎上創作出一套適合中國基督教徒歌唱的圣詠。她之所以得出這樣的結論,是因為她通過與無錫士紳近七年的朝夕相處,發現他們讀書和吟詩誦賦的方式與基督教教會早期使用的格利高里圣詠(the Gregory chant)有諸多“固有的”(inherent)、“驚人的相似”(strikingly similar)之處。她所接觸到的無錫文人讀書和唱誦詩詞的方式與基督教中大量傳統儀式曲調“素歌”(Plainsong)相似,均有單線條聲樂旋律,在調式上不用大調、小調,而習用宮商角徵羽調;在節拍上相對自由、沒有嚴格的小節劃分等特點。因此她認為通過借鑒西方基督教圣樂傳統和經驗、融合中國本土固有的音樂素材,一種適合中國基督徒吟誦的圣樂是有可能創作出來的。這就是她提出的“新素歌”(New Plainsong)理念。⑤Louise Strong Hammond:“A New Plain Song”,The Chinese Recorder 51.3(1920),pp.180-183.有關郝路義中國詞樂與“新素歌”的創作理念和實際創作過程,本人已有更為全面的闡釋,此不重復。參見宮宏宇:《楊蔭瀏的傳教士老師——郝路義其人、其事考》,第50-52頁。

以中國文人儒士吟詩的方式為無錫圣公會圣餐儀式創作一套適合中國人自己的基督教禮儀音樂的想法是郝路義初到中國時就萌發的。她自己后來回憶說:

有一天我在一個村鎮里聽到一群剛皈依基督教不久的男人在一起做晚禱告。因為他們還沒有被現代的習俗慣例影響到,所以他們唱出來的禱詞不是像常見的那樣整齊劃一式的刻板會話,而是跌宕起伏的齊唱,這種唱念禱詞的方式不但極其誘人,而且給人以神秘莫測的感覺。他們當然會極力否認他們是在唱歌,爭辯說一般中國人就是這樣讀書的。但是其效果卻明顯地令人有欣喜愉悅之感,而且使人虔誠之意油然而生。當時我就想,假如能讓一個既懂語言韻律又知曉詩詞平仄的好的中國學者仔細斟酌基督教禮拜儀式的每個短語的意思,他或許會創作出一套既絕對精確又能充分顯示出典雅文理韻味的圣詠曲調。⑥Louise Strong Hammond:“A New Plain Song”,p.180.

讓郝路義驚喜的是,她不但很快就找到了這樣的中國文人,而且找到是“以文章聞名邑中,在無錫一帶聲望頗具,曾當過地方官”的江南儒士裘昌年(1869-1931)。⑦Louise Strong Hammond:“A New Plain Song”, p.181.裘昌年(1869-1931),字岐伯、公岐,號讓翁、岸橋道人。無錫書畫名家,浙江乍浦海防府知府裘蘊山之長子,我國最早的女報人裘毓芳之兄,著名植物病理學家裘維蕃之父。他們的具體做法是,裘昌年把基督教圣詩和祈禱文用詞樂的方式吟唱誦,郝路義則用五線譜將裘昌年的唱誦曲調記錄下來。經過數年的努力,他們終于在1910 年代末成功地“為圣餐禮儀的所有不同部分都創作出了具有原創性的中國曲調”⑧宮宏宇:《楊蔭瀏的傳教士老師——郝路義其人、其事考》,第50-52頁。。

郝路義和裘昌年一起“為基督教圣餐禮儀的所有不同部分——如慈悲經(Kyrie)、圣哉經(Sanctus)、榮耀經(Gloria in Excelsis)等——都創作出了具有原創性的中國曲調”。值得注意的是,這些曲調不僅僅是中國詩詞歌賦唱誦的簡單記譜,而是融合不同民間風格的嚴格意義上的再創作。用裘昌年自己的話說:“慈悲經在總的風格上與常被討論的唐代的戲曲音樂昆曲無異……。信經和上帝之禱(Lord’s Prayer)有些許效仿道教儀式唱誦的意味。榮耀經在寫作形式上以當代愛國歌曲為原型,而降福經(Benedictus Qui Venit)中人民的呼喊……則是通過船工干苦力活時所用的無詞副歌的形式恰當地表現了出來。”郝路義和裘昌年創作的這些歌調雖然多種多樣,但都遵循一個基本的創作原則,那就是力求簡單易唱。用他們自己的話說:“用F 調,不用升降號就可完全寫出來,在演唱上也不超出普通信眾的音域。有些歌段——如‘榮耀經’——有很固定的節拍,用2/4拍寫成。別的部分——如‘信經’——雖沒有固定的節拍,但也自然地遵循著某種韻律,就像英文散文的節奏一樣。”⑩Louise Strong Hammond:“A New Plain Song”, pp.181-182.

郝路義和裘昌年創作的這些“新素歌”,起先只是在赫路義工作的無錫圣十字架教堂使用,但因為受信眾歡迎,不久就被江南別的基督教堂借鑒。為了使中國北方各地的基督教堂也能利用他們的“新素歌”(因為所有的曲調都以無錫方言為基礎的),裘昌年后來還對其中的一些曲調按照北方官話的特點做了適當的調整。郝路義則通過在1920 年在基督教在華傳教士的機關刊物《教務雜志》上發表了文章《新素歌》(見圖2),詳細地闡述了她“新素歌”的理論與實踐,旨在引起全國乃至世界各地教會采用本土音樂素材來創作圣樂的興趣。?Louise Strong Hammond:“A New Plain Song”, pp.179-184.

圖2 郝路義發表在《教務雜志》1920年3月號上關于“新素歌”的論文(局部)

郝路義基督教音樂中國本土化的嘗試并不僅限于圣餐儀式音樂的創作。大約從1940 年代初開始,郝路義將目光轉移到現代中國人所創作的贊美詩的編配上來。如1941年5月,郝路義就與楊蔭瀏合作,將馮玉祥創作的五首贊美詩配上曲調,在重慶出版(見圖3)。

從《山花詩》的“前言”中,我們可以再次看出郝路義圣歌本土化的理念與實踐:

我們配制曲調,非但竭力求和中國音樂的神味,并且也從簡易的立場出發,主調僅用中國曲調中占有重要部分的五音音階。年來對于國化曲調的要求,日見迫切;對于民眾音樂的應用,漸多提倡。……本集中間的宗教曲調,也是向這一方面努力的一種嘗試。

為求音色的豐富起見,我們在主調以外,另加上一個與主調相互和諧,而可以與主調同唱的一個調子。這相和的兩個調子,是根據了古代歐洲的一種作曲形式,所謂兩部對位法(Counter‐point)寫成的。我們覺得這種作曲方法,最能適合中國人的口味;第一,因為中國人對于旋律的美,特別注意,而兩部對位中的兩個音調,能各自獨立,其旋律相當美麗;第二,因為在中國音樂合樂時的加花中,在中國民間歌曲與戲劇之伴奏與歌唱的自由變化中,原有著很多合理的對位成分。因此,我們以為曲調加上了對位,不一定會減少中國曲調的意味。

我們將兩不對位的兩個曲調,分寫在線譜的上下兩個音部上:主調寫在上音部上,對位調寫在下音部上。這種寫法,對于風琴的伴奏,及男女兩聲的分唱,最為適宜;因為它們在線譜上,都可以找到準確的音位。但在僅有男聲或僅有女聲時,男聲或女聲各自分組,兼唱兩調,也并不是不可能。男聲分唱時,唱主調的,只需唱低八度;女聲分唱時,唱對位調的,只須唱高八度好了。?郝路義、楊蔭瀏:“前言”收入馮玉祥作詞,郝路義、楊蔭瀏制調:《山花詩》(1941年)。

除了編配贊美詩曲調外,郝路義在1940 年代也為部分中國民間曲調和創作歌曲填詞,如原金陵女子學院音樂教授葛星麗(Stella Marie Graves)根據福建協和大學英文系教授、考古學家沙善德(Malcolm F. Farley, 1896-1941)所采集的閩江船工號子曲調改編創作的歌曲集《閩江船歌》(見圖4)中的第六、第七首的歌詞就是郝路義填詞的。她還將楊蔭瀏作詞的第八首“船上詩人”翻譯成英文(見圖5)。

圖3 郝路義配曲的《山花歌》《歡迎歌》

圖5 郝路義翻譯的楊蔭瀏作詞的《船上詩人》

二、郝路義與中國古典詩詞之英譯

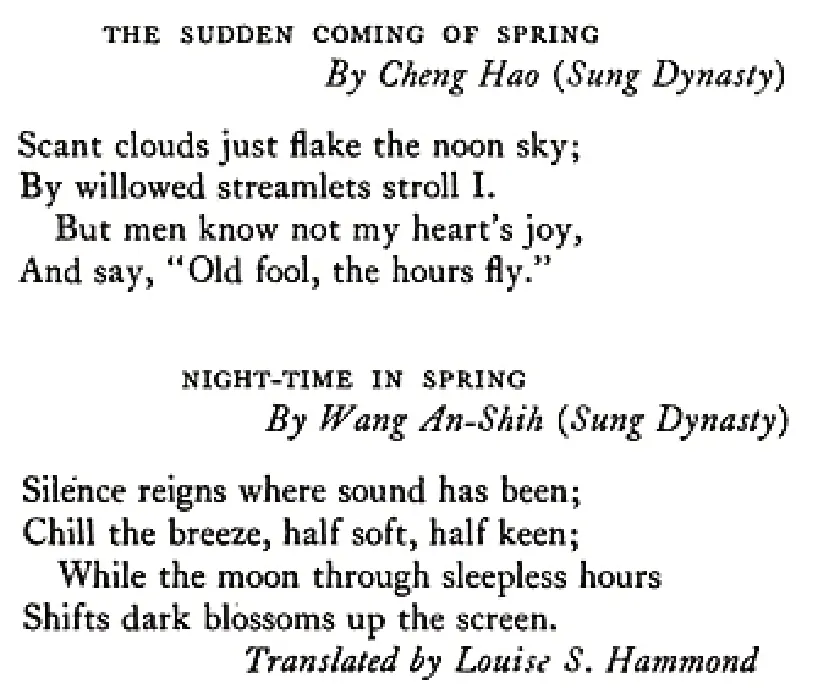

郝路義在無錫期間另一主要的成就是翻譯中國古典詩詞。郝路義的姐姐尤妮斯·狄任斯(Eunice Tietjens, 1884-1944)在其1938 年出版的自傳《世界與我擦肩過》中提到郝路義時,頗為自豪地提到:“她是一個很有才能的音樂家(大英博物館曾發表過她有關中國音樂的研究成果),她自己本身就是一個好的詩人,她也是一把翻譯中國詩詞的好手,曾為《大西洋月刊》撰過稿。”?Eunice Tietjens: The World at My Shoulder, New York: The Macmillan Company, 1938, p. 11.《大西洋月刊》(The Atlantic Monthly)是美國一個非常有影響的文學和藝術評論性期刊,該刊第一期于1857年11月在波士頓出版。發起人有哲學家、作家愛默森(Ralph Waldo Emerson,1803-1882),詩人、教育家、語言學家朗費羅(Henry Wadsworth Longfellow,1807-1882),醫生、哈佛大學教授、詩人、作家霍姆斯(Oliver Wendell Holmes,1809-1894)和詩人、批評家、散文家、外交家洛威爾(James Russell Lowell,1819-1891)。馬克·吐溫(Mark Twain,1835-1910)、亨利·詹姆斯(Henry James,1843-1916)的小說最初就是在此刊物上發表的。這里尤妮斯絲毫沒有為自己的妹妹吹噓的意思,郝路義在無錫期間的確寫過詩,并嘗試著翻譯《詩經》、唐詩宋詞。以下將會提到,她的有關海外出版的中國古代詩歌翻譯的評論也在國內外的英文期刊上發表。筆者雖然還沒有查到她發表在《大西洋月刊》上的翻譯詩,但卻在《教務雜志》上發現了她為紀念無錫教友所做的悼詩,?Louise S.Hammond:“On the death of a Christian”,The Chinese Recorder 53.11(November 1922),pp.714-715.以及她其姊尤妮斯·狄任斯編輯的《詩刊》第20卷第5號上(1922 年8 月號)翻譯的五首中國古代詩詞:[唐]賈島《尋隱者不遇》、[宋]僧志南《絕句》、[宋]葉適《游小園不值》、[宋]程顥《春日偶成》和[宋]王安石《春夜》(見圖6)。

熟悉美國文學發展史的人都知道,1912年在美國芝加哥創刊的《詩刊》是當時美國最有影響的詩刊。20 世紀二三十年代為《詩刊》投稿的詩人包括意象派(imagism)運動發起人龐德(Ezra Pound,1885-1972)、葉芝(William B.Yeats,1865-1939)、艾略特(T. S. Eliot, 1888-1965)、桑德堡(Carl Sandburg, 1878-1967)、弗萊契(John Gould Fletcher,1886-1950)等。印度著名詩人泰戈爾的英文詩,最早也是在《詩刊》上發表的。?Eunice Tietjens: The World at My Shoulder,pp.22-24;59-61.郝路義能在這樣的刊物上發表她的譯詩,可見她的譯文是被認可的。

圖6 郝路義翻譯的[宋]葉適《游小園不值》、[宋]程顥《春日偶成》和[宋]王安石《春夜》

郝路義翻譯的中國古典詩詞不僅僅只在美國發表,在英國出版的漢學刊物上也可見到。如1925年郝路義就在英國倫敦出版的《東方藝術與文化年鑒》上發表過《詩經·國風·終風》《詩經·鄭風·叔于田》《詩經·齊風·還》杜甫的《客至》、李白的五言絕句《怨情》等譯作。?Louise Strong Hammond:“The Tunes of Chinese Poetry”, in Yearbook of Oriental Art and Culture 1924-1925, edited by Ar?thur Waley,London:E.Benn,1925,pp.122-125.值得注意的是,在無錫期間,翻譯介紹中國古典詩詞幾乎成了郝路義在中國工作和生活的重心所在,其傳教士的身份反而淡化了許多。甚至可以說,在傳播中國文化的過程中,她是以一個直接受中國傳統高文化熏陶的西方見證者的形象出現在西文讀者面前的。更值得一提的是,郝路義對中國古典詩詞的英譯不僅與英國著名漢學家阿瑟·韋利(Arthur D.Waley, 1889-1966)、美國漢學家佛羅倫絲·艾思柯(Florence Ayscough, 1878-1942)、美國女詩人艾米·洛威爾(Amy Lowell,1874-1925)等是同步的,更是走在國人前列的。江亢虎(1883-1954)與美國詩人威特·賓納(Witter Bynner,1881-1968)合譯的《群玉山頭:唐詩三百首英譯本》是1929 年才首版的。國人中國古典詩詞英譯的獨立嘗試更晚,被認為是“中國本土學者向西方譯介我國傳統詩歌的濫觴之作”的蔡廷干(1861-1935)的《唐詩英譯》是1932年才由芝加哥大學出版社出版的,翻譯家初大告(1898-1987)的《中華雋詞》直到1937年才在倫敦出現。

抗日戰爭開始后,一向專注于中國古代詩詞翻譯的郝路義轉而翻譯和編配抗戰歌曲,如1943年李抱忱(1907-1979)在紐約編輯出版的英文抗戰歌集《抗戰中國的歌曲》中所包括的22 首歌曲中,有六首的歌詞——《長城謠》《游擊隊歌》《出征歌》《嘉陵江上》《兵農對》《滿江紅》——就是郝路義翻譯的。?Lee Pao Chen:Song of Fighting China,New York:Chinese News Service,1943.

三、郝路義中國古典詩詞英譯對其家人的影響

郝路義不僅自己研究、翻譯中國古典詩詞,她也激發了她家人對中國詩詞的興趣。美國意象派詩人、她的姐姐尤妮斯·狄任斯(見圖7)受其影響尤深。?郝路義的姐姐尤妮斯1904年嫁給作曲家保羅·狄任斯(Paul Tietjens)后隨夫姓狄任斯。保羅·狄任斯是美國20世紀初期著名作曲家,最著名的作品是其1902 年為百老匯歌舞喜劇《綠野仙蹤》(The Wonderful Wizard of Oz)的配樂。雖然尤妮斯后來與保羅·狄任斯離婚,1920年改嫁給美國劇作家克洛伊德·韓德(Cloyd S.Head,1886-1969),但一直用前夫的姓狄任斯,直到她1944年去世。

在無錫居住期間,尤妮斯曾與郝路義母親、妹妹伊麗莎白和她的女兒一起,經日本到中國看郝路義,在上海、北京、杭州等地游覽后,還在無錫長住過一段時間。1928 年尤妮斯為了編輯《東方詩集》寫信給阿瑟·韋利,信中特地提到她1916 年到中國,跟妹妹郝路義一起在無錫住了一年,“從此以后,我的心就與你一樣,緊緊的被東方抓住。”?轉引自趙毅衡:《詩神遠游:中國如何改變了美國現代詩》,成都:四川人民出版社1985年版,第105頁。尤妮斯1917 年在紐約出版的使其名聲大震的“記游詩集”《中國側影》(見圖8)就是這次中國之旅的產物。這本散文詩集在美國出版后一時“洛陽紙貴”,“當初引起的興趣幾乎僅次于馬斯特斯(Edgar Lee Masters, 1868-1950)轟動一時的《匙子河詩集》(The Spoon Riv‐er Anthology)。”?趙毅衡:《對岸的誘惑——中西文化交流人物》,北京:知識出版社2003 年版,第143 頁。“當狄任斯1917 年10 月到法國去做隨軍記者時,桑德堡以狄任斯自己的詩題《中國剪影》為題作詩送她,并在詩中贊揚狄任斯這部寫中國的作品。”趙毅衡:《詩神遠游:中國如何改變了美國現代詩》,第101頁。關于《中國剪影》中的詩作,國外已有學者研究,可參見Ju?lia Kuehn:“China of the Tourists: Women and the Grand Tour of the Middle Kingdom, 1878-1923”,in Steve Clark and Paul Smethurst eds.: Asia Crossings: Travel Writing on China, Japan and Southeast Asia, Hong Kong: Hong Kong University Press,2008,pp.113-127.1945 年,旅美澳大利亞作曲家佩姬·葛蘭維-希克斯(Peggy Glanville-Hicks,1912-1990)將《中國側影》譜成一首“人聲與弦樂四重奏曲”(Profiles from China[Voice and string quartet])。?https://www.australianmusiccentre.com.au/product/profiles-from-china-voice-and-string-quartet.Accessed:2020-06-28.

圖7 郝路義的姐姐尤妮斯

尤妮斯雖在其詩集中對無錫城市的骯臟和市民生活的極端貧困多有描述,?關于尤妮斯·狄任斯旅行中國后出版的詩集《中國側影》中的乞丐、纏足、女仆、死嬰、糞坑等貧窮落后狀況的書寫,以及該詩集在美國新詩運動中的影響,學者趙毅衡在其《詩神遠游:中國如何改變了美國現代詩》一書中有比較詳細的討論。但趙毅衡并不認為狄任斯“存心惡意地給中國抹黑,但她無法擺脫偏見”,《中國剪影》中也不乏“好詩”,“有些詩篇很有意義”,“《最神圣的山》(The Most Sacred Mountain)一詩自一九二五年就編入中學課本。筆者(按:趙毅衡)在美國遇到過一些老人,他們說他們對中國詩最早的印象就來自課本里的這首詩”(參見趙毅衡:《詩神遠游:中國如何改變了美國現代詩》,第26頁)。但她和妹妹郝路義一樣,對中國人對詩歌的普遍熱衷還是深有感觸的。如她訪問北京后在寫給朋友的信中她甚至熱情地提到:“要做北京警察局長也得會寫詩。”?Eunice Tietjens:Poetry of the Orient:An Anthology of the Classic Secular Poetry of the Major Eastern Nations,New York:A.A.Knopf,1928,p.182.趙毅衡:《詩神遠游:中國如何改變了美國現代詩》,第26頁。回美國后不久,狄任斯就在她參與編輯的《詩刊》上就中國古典詩詞發表文章,文章中特別指出中國古典詩的音樂特性。為了更好地闡明她的觀點,在這篇文章中,她還附有她在她小妹、小提琴家伊麗莎白的幫助下為兩位無錫文人唱誦的蘇軾《春宵》記的譜(見圖9)。?Eunice Tietjens:“The Chinese Chanting of the Classics”,Poetry 9.1(October 1916),pp.35-39.趙毅衡:《對岸的誘惑——中西文化交流人物》,第143頁。1922 年,她又在《詩刊》上發表了兩篇題為《論漢詩之翻譯》的論文。?Eunice Tietjens:“On Translating Chinese Poetry:II”,Poetry 20.5(August 1922),pp.268-273;“On Translating Chinese Po?etry:II”,Poetry 20.6(September 1922),pp.328-332.蔡廷干的《唐詩英譯》1932 年在芝加哥由芝加哥大學出版社出版后,她雖然對蔡的譯筆不十分認可,但也立即著文介紹。?Eunice Tietjens:“Chinese Poems in English Rhymes,by Admiral Ts’ai T’ing-Kan”,Poetry 42.1(April 1933),pp.174-175.

圖9 郝路義姐姐在小妹伊麗莎白的幫助下為兩位無錫文人唱誦的[宋]蘇軾《春宵》記的譜

四、中國古典詩詞韻律記譜、漢詩英譯書評

除了翻譯中國詩詞外,郝路義還在英美的學刊上發表關于中國詩詞韻律的學術性文章。如在以上提及的《東方藝術與文化年鑒》上,她發表了專論中國詩詞的曲調與韻律的論文《中國詩詞之律調》,文中著重論述音樂在中國古代詩歌中的重要性。此外,該文還有她翻譯的九首中國古代詩詞。為了明白地說明她的觀點,她還附上了由裘昌年、金壽山(音譯)等無錫、北京文人吟唱、她記譜的四首譜例(見圖10)。有意思的是,數年后,楊蔭瀏先生也曾在南京中奧文化協會發表過《音樂對過去中國詩詞發展中所起的作用》(Effect of Music on the Development of Chinese Poetry)一文。?林苗:《重識楊蔭瀏的基督教音樂實踐觀——對〈圣歌與圣樂〉中楊蔭瀏16篇文論的擇評》,《藝術探索》2008年第6期,第59頁。1922年美國紐約婦女出版社出版的佛羅倫斯·博茨福特(Florence Hudson Botsford)編輯的《各族民歌集》第2 集中也收有裘昌年唱誦,郝路義記譜、翻譯的宋詞人程顥的《春景》(見圖11)。?Florence Hudson Botsford: Folk Songs of Many Peoples: With English Versions by American Poets, New York: The Womans Press,1922,vol.2,p.428.

值得注意的是,郝路義《中國詩詞之律調》一文也顯示了她對當時海外譯學界和詩界的關注與熟悉。在此論文中,郝路義除提到英國漢學家韋利的漢詩譯著外,還討論到當時漢詩英譯名家艾思柯、洛威爾、海倫·瓦黛爾(Helen Waddell,1889-1965)、賓納爾的譯作。?Hammond:“The Tunes of Chinese Poetry”,pp.114-129.出生在上海并在中國長久居住過的艾思柯和洛威爾合作翻譯的《松花箋》共收錄中國古典詩歌140 余首,這些詩作的創作年代上始先秦,下至清代。?Florence Ayscough:Fir-Flower Tablets:Poems from the Chinese,Boston and New York:Houghton Mifflin Company,1922.該書1922年在紐約和波士頓首版后,不僅受到了海外漢學界的關注,也得到英美詩學界的好評。此譯詩集出版不久,郝路義就在1922 年5 月出版的《教務雜志》上發表書評評介。?The Chinese Recorder 53.5(May 1922),pp.347,716.生于日本東京的愛爾蘭女詩人、翻譯家瓦黛爾曾在牛津大學任教,1910年代譯有選自《詩經》的《中國古代詩歌》,后又寫成關于中世紀詩歌和詩人的文章《漫游四方的學者》。?Helen Waddell:Lyrics from the Chinese,London:Constable,1913;The Wondering Scholars,London:Constable,1927.美國詩人賓納爾20世紀初曾來過中國,與江亢虎(1883-1954)關系甚篤,倆人合作十多年(1918-1929)合譯的《群玉山頭:唐詩三百首》于1929 年在紐約出版。賓納爾后又將《道德經》翻譯成現代美國口語出版。?Kiang Kang-hu and Witter Bynner:The Jade Mountain:A Chinese Anthology:Being Three Hundred Poems of the T’ang Dynas?ty 618-906,New York:Knopf,1929.Witter Bynner:The Way of Life According to Lao Tzu,New York:John Day,1944.以上提到的1922 年美國紐約婦女出版社出版的《各族民歌集》第2 集也有賓納爾翻譯的唐宋詞及民間歌曲多首。?Florence Hudson,Botsford:Folk Songs of Many Peoples:With English Versions by American Poets,pp.418-427.

郝路義也在《教務雜志》以及《詩刊》上發表過她關于克里斯托夫·莫利(Christopher Morley,1890-1957)、洛威爾、小畑薰良(1888-1971)等所譯的中國古典詩詞的評論。?Louise Strong Hammond:“Interpreting a master”,Poetry 22.6(1923),pp.334-337.Louise S.Hammond,“Review:Interpret?ing a Master:The Works of Li Po;Shigeyoshi Obata”,Poetry 22.6(1923),pp.334-337.此外,郝路義還對以上提到過的蔡廷干的英譯詩進行過潤色。蔡氏在其1932 年由美國芝加哥大學出版社出版的《唐詩英韻》的譯序里向其表示過謝意。?馬士奎:《〈唐詩英韻〉和蔡廷干的學術情懷》,《中華讀書報》2016年12月14日第14版。

圖10 郝路義為裘昌年吟《詩經·終風》、金壽山吟[僧]志南《絕句》所記的兩首譜例

圖11 郝路義為裘昌年吟程顥《春景》記譜及英譯

五、郝路義、楊蔭瀏、《頌主詩集》、《普天頌贊》

1928 年,中華基督教圣公會全國大會在上海召開。在此會上,中華圣公會決定編輯出版一本全國各地圣公會通用的贊美詩集。由于她在基督教圣歌華化方面所做出的卓越的成績,郝路義被任命為特別委員會委員之一,參與中華圣公會全國總議會《頌主詩集》的編纂工作。?楊周懷:《楊蔭瀏先生在中國基督教贊美詩的翻譯、編曲、作曲及作詞方面所作的貢獻》,《中國音樂學》1999 年第4 期,第40頁。具體的職責是“負責樂譜方面的工作”。?Samuel J.Mills:“The Union Hymnal”,The Chinese Recorder(September 1932),pp.572-575.在郝路義的舉薦下,該委員會后來又特聘不滿三十歲的楊蔭瀏為專職委員。楊蔭瀏“很重視這件工作”,?楊周懷:《楊蔭瀏先生在中國基督教贊美詩的翻譯、編曲、作曲及作詞方面所作的貢獻》,第40頁。“在會內每日工作半日,從事工作。”楊蔭瀏不僅沒有辜負郝路義的厚望,他的工作還得到了中外同仁們的高度認可:“楊君擅于文學與音樂,研究宋詞元曲很有心得。當其從事修譯圣詩之時,曾遍讀新舊約全書,兼讀注解。修譯圣詩初稿,用油印分寄四十友人,征求批評,然后重加修改”。?王神蔭:《中國贊美詩發展概述》(下),《基督教叢刊》第27 期(1950 年),第66-67 頁。關于楊蔭瀏在教會時的工作,參見劉廷芳:《中國信徒與圣歌》載《真理與生命》第7卷第2期(1932年11月),第23頁。經過了三年的努力,該委員會于1931 年出版了一本定名為《頌主詩集》的稿本,計圣詩466 首,由江蘇無錫協成印刷公司代印。?G. F. S. Gray: Anglicans in China-A History of the Zhonghua Shenggong Hui(Chung Hua Sheng Kung Huei), The Episcopal China Mission History Project,1996,p.43.在此之前,中華圣公會全國總議會還舉辦了“征集原創圣詩比賽”,賽后,郝路義專門著文《為原創贊美歌所舉辦的一次征集賽》介紹得獎圣詩。?Louise Strong Hammond:“A Competition for Original Hymns”,The Chinese Recorder 60.9(September 1929),pp.606-608.1936 年出版的《普天頌贊》中,也有她本人創作的三首圣歌:《鳥語》(第19 首,1931 年創作)、《父旨》(第110 首,1934年創作)、《圣非比》(第416 首,1935 年創作)。?Andrew Naap-Kei Leung:“The Emergence of a National Hymnody: The Making of Hymns of Universal Praise(1936)”, MA thesis,The Chinese University of Hong Kong,2007,pp.96-97,136,138.

在中華圣公會全國總議會工作期間,郝路義和楊蔭瀏也合作翻譯過贊美詩歌。如1929 年,她和楊蔭瀏合譯了亨利·米爾曼(Henry Hart Mil‐man, 1791-1868)作詞、約翰·戴克斯(John B.Dykes, 1823-1876)作曲的《巍然乘驢歌》(《贊美詩(新編)》第87 首)。錢仁康先生回憶說:“這首詩中對耶穌的謙卑、溫柔、劇烈的奮斗、英勇犧牲的描寫,給楊先生留下了深刻的印象。”?錢仁康:《我所知道的楊蔭瀏先生》,《音樂藝術》2007年第4期,第55頁。編完《頌主詩集》之后,郝路義又將楊蔭瀏推薦給基督教在華“六公會聯合圣歌編輯委員會”。楊蔭瀏工作幾年后,又被推舉為“編輯委員會”的“總干事”,為《普天頌贊》1936 年的最終出版做出了極大的貢獻。?楊周懷:《楊蔭瀏先生在中國基督教贊美詩的翻譯、編曲、作曲及作詞方面所作的貢獻》,第40 頁。林苗:《重識楊蔭瀏的基督教音樂實踐觀——對〈圣歌與圣樂〉中楊蔭瀏16篇文論的擇評》,第57-64頁。據香港學者梁納祈統計,《普天頌贊》中收有72首有中國特色的曲調,其中出自楊蔭瀏先生之手的就有15首。Leung:“The Emergence of a National Hym?nody”,p.96.但鮮為人知的是,《普天頌贊》的編輯和出版費用,有一部分是郝路義捐獻的(以紀念她逝去的父親的名義)。?Report of the Eighth Meeting of the General Synod of the Chung Hua Sheng Kung Hui held at Wuhu April 21 to 29, 1934, is?sued by Order of the Synod(Yale University Digital Collection),pp.103-104.教會當時的會議記錄還顯示,楊蔭瀏任總干事期間每月的工資($120),也并非完全由六公會聯合支付,而是部分出自劉廷芳(1892-1947)和范天祥(Bliss Mitchell Wiant,1895-1974)的工資。?“Minutes of the Second Meeting of the Standing Committee of the General Committee for the Preparation of A Union Hymnal,held on Friday,January 27,1933 at the Community Centre,Nanking,”載于《真理與生命》第7卷第6期(1933年),第11頁。

結 語

以上,筆者以郝路義所發表在海內外西文報刊上的文章、譯著及所派差會檔案為主,對郝路義在華主要事工進行了簡略的論述。可以確定,郝路義在居華的三十多年中,不僅僅只是發現了楊蔭瀏這個英才,為他學習西樂和基督教圣詩編輯創作提供了幫助,她本人對中國文化的諸多方面亦有所鉆研,特別是在基督教音樂中國本土化、中國古典詩詞英譯、中國抗戰歌曲的創作和翻譯等方面都做出了開拓性的貢獻。