寧夏原州區生態移民村生境景觀連接度變化及其驅動因素

王亞娟,張小紅,溫勝強,劉小鵬

〔1.寧夏大學 經濟管理學院,寧夏 銀川 750021;2.寧夏大學 資源環境學院,寧夏 銀川 750021;3.蘇交科集團(甘肅)交通規劃設計有限公司,甘肅 蘭州 730030〕

自20世紀80年代初以來,寧夏回族自治區先后實施了“吊莊移民”、“1236工程”移民、易地扶貧搬遷移民、中部干旱帶縣內生態移民和“十二五”以來生態移民共5個階段的生態移民工程[1],是中國較早實施生態移民工程的省區。原州區自然資源匱乏、生態環境惡劣、通過實施生態移民,促進遷出區資源節約、環境友好,可以緩解當地的資源環境壓力,促進區域之間協調發展。但同時,遷入區(安置區)人口密度增大、生產生活方式改變、土地利用結構發生變化,進而導致景觀格局的改變,對當地生態系統產生擾動。生態移民村是脫貧攻堅與鄉村振興的一類特殊的鄉村類型,其建設過程實質上是鄉村地域空間格局集中性、規模性重構過程,這個過程必然快速改變其承載體—土地的利用格局[2]。由于生態移民安置區多分布于生態脆弱地區,隨著人口壓力向該地區的轉移和土地利用格局的重構,客觀上對安置區生態系統結構和功能、安全和健康產生顯著作用,對景觀格局及生態過程的完整性和連續性產生較大影響,存在隱性或顯性的生態風險和空間沖突。近年來,生態移民對生態環境影響研究取得了積極進展,主要開展了生態移民安置區土地利用系統健康評價[2],生態移民工程的生態環境影響評價[3-4],生態移民工程與生態系統可持續發展[3,5],生態移民區環境福利問題[6-7],生態移民安置區生態風險識別[8-9],生態移民土地利用對生態系統服務的影響[3]等相關研究。特別是在鄉村振興背景下,生態移民空間重構過程是如何反映景觀功能和生物多樣性保護,以及為安置區調整生態用地結構提供依據和實現生態宜居是今后一個重要的研究課題。為此,本文以寧夏南部山區原州區“十二五”時期4個典型生態移民村為例,基于景觀連接度的理論與方法[13-14],科學判斷微觀尺度生態移民土地利用過程中生境景觀的完整性和連續性及其驅動力,為生態移民生態風險管理和可持續生態移民提供科學依據、理論支撐和實踐借鑒。

1 研究區概況

原州區地處寧夏南部黃土高原丘陵區中部和六盤山山地東北部,隸屬寧夏固原市,國土總面積3 520 km2。該區氣候屬暖溫帶半干旱區,年降水量350~650 mm,年均氣溫6 ℃,年均日照時數2 518.2 h,地表水包括清水河系、涇河系和渭河系,是寧夏南部山區地表水資源最匱乏的地區,土壤分8個土類,20個亞類,37個土屬,119個土種。原州區是六盤山連片特困地區國定貧困縣之一。“十二五”期間,原州區生態移民涉及11個鄉鎮99個行政村335個自然村,5 a間共移民11 441戶46 615人,其中縣內生態移民安置區主要集中在原州區的4個鄉鎮9個行政村。根據生態移民遷移方向和安置方式,可將生態移民安置區分為鑲嵌型、楔型和跳躍型等不同地理空間結構類型[15],隨機抽取泉港村、和潤村、金輪村和豐澤村4個不同地理空間結構類型的生態移民村作為研究樣本村。

2 數據來源與研究方法

2.1 地形數據

本文所用地形數據為原州區1∶5萬DEM數字高程模型,通過對全部等高線、控制點、高程點,以及靜止水體范圍線、河流等地形特征要素矢量化和ArcGIS空間插值,生成數字高程模型。

2.2 土地利用數據

考慮小尺度研究對遙感影像精度的要求,本文采用2016年高分二號遙感影像,分辨率為1 m×1 m,接收日期為2016年4月3日,波段為4,共14幅,總面積為4 603.122 686 hm2,圖像幾乎沒有云量,滿足高精度要求。同時參考移民前谷歌地球2010年數據和第二次全國土地調查數據(2010年),并通過野外GPS校驗最終確定4個生態移民村土地利用數據。

2.3 遙感數據預處理與解譯

利用ENVI5.1軟件對遙感影像進行預處理,包括幾何校正、圖像鑲嵌與裁剪、圖像增強和圖像增強。根據《土地利用現狀分類標準(GB/T21010-2017)》以及研究區的影像光譜特征,結合GPS野外調查和相關資料研究,確定解譯標志,進行解譯。參考已有文獻[15-21],確定研究區主要生態功能區包括生態區、建成區、農業區和過渡區。其中,生態區主要指林地、草地和灌木林等,具有環境調節功能;建成區主要指村莊、公路用地、采礦用地等;農業區主要指能夠為人類社會提供各種食物的耕地和水域,主要是生產功能;過渡區包括園地和未利用地,主要功能是調和不同生態類型之間相互作用[15-20]。參照“二調”數據,首先將解譯結果中的小圖斑進行相鄰歸并,然后對土地類型進行判別,識別出各移民村的生態功能區。

2.4 障礙影響指數計算

若某區域的生態結構越合理,生態功能越完善最小,則物質在該區域運動時受到的阻力越小,障礙影響也越小,最小耗費距離模型即以圖論法為基礎,計算不同柵格單元通過“源”的運動過程中所消耗的最小阻力值[22,23],使用該模型計算障礙影響指數,首先確定“源”、及障礙系數[19-25]。“源”是促進物種運動或生態過程發展的景觀類型[23],“源”主要選取對生境影響較大的斑塊,在本文主要指城建、交通用地,以及風景、特殊用地等[23]。然后確定合理的障礙系數,利用ArcGIS軟件計算最小累積成本距離,得到障礙影響指數。公式具體如下[22-27]:

(1)

式中:BEI表示“源”到空間某處的路徑中最小耗費的距離,即生態移民村的障礙影響指數;Dij表示“源”區域物質或能量從單元i運動到單元j所耗費的距離;Ri為“源”在i運動單元中的障礙系數。

2.5 生境景觀連接度指數計算

生境景觀連接度指數反映各生態功能區之間有機聯系的程度[27],計算公式[22-27]為:

(2)

式中:ECI表示生態移民村的景觀連接度指數;∑BEI表示“源”區域像元到各生態功能區域的總耗費的距離;∑BEImax表示∑BEI中的最大值。

3 結果分析

3.1 生態功能區變化

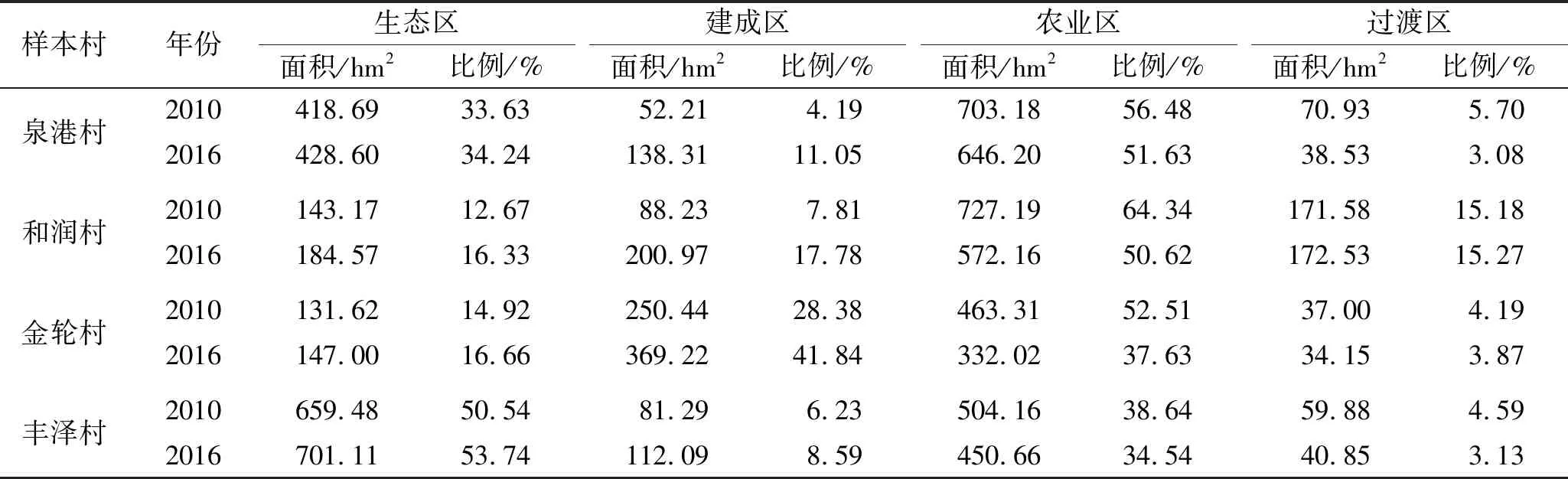

將4個生態移民村2010年(移民前)和2016年景觀類型圖里的小圖斑進行相鄰歸并,對屬性相近的土地類型進行判別,識別出生態功能區變化情況(見表1)。從表1中可以看出從2010—2016年泉港和豐澤村的生態區所占比例較高,和潤村和金輪村所占比例較低,除和潤村呈下降趨勢外,其余村都呈現上升趨勢;建成區面積所占比例除豐澤村增長幅度較小,其余村增長幅度均較大;而農業區面積比較均呈下降趨勢;過渡區面積除和潤村基本不變外,其余移民村均減少。

表1 各生態移民村的生態功能分區

3.2 障礙影響指數變化

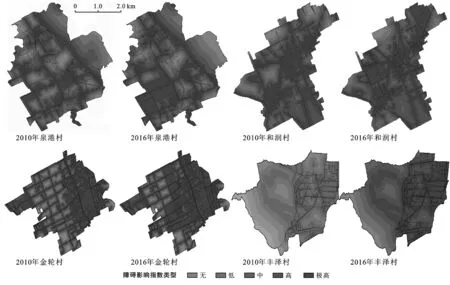

參考陳國平、王淼等研究成果[24-27],將生態服務價值最高的生態區的障礙系數設定為10,農業區為50,過渡區為60,生態服務價值最低的建成區的其障礙系數設定為100[24-27]。利用ArcGIS中的cost-distance功能,計算出2010和2016年的各生態功能區障礙影響指數,再利用ARCGIS中的Gridmodule模塊等間距劃分障礙影響指數,將各生態功能區的障礙影響指數劃分成極高、高、中、低、無共5種類型(見圖1)。

圖1 生態移民村障礙影響指數(BEI)類型分布

3.3 生境景觀連接度變化

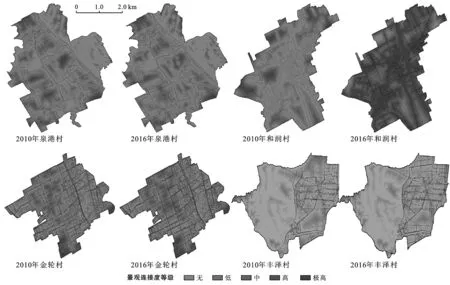

利用ArcGIS柵格計算器功能,計算出生態移民村各生態功能區的生境景觀連接度指數。將計算結果通過ArcGIS中的Reclassify功能,進行等間距劃分,結合已有研究成果[15-21],將生態移民村的生境景觀連接度等距劃分為5個等級(見表2)。根據該判別標準統計各移民村不同等級的景觀連接度數值及比例(表3),反映出移民村景觀連接度的差異(見圖2)。

圖2 生態移民村生境景觀連接度等級(ECI)分布

表2 生態移民村生境景觀連接度判別標準

表3 生態移民村生境景觀連接度評價結果

總體而言,各移民村的生境景觀連接度分異比較明顯,各移民村極高連接度所占比例卻都很小,金輪村2010年最高,也僅為2.83%,最低的豐澤村在2016年僅為0.63%。雖然高連接度所占比例相比極高連接度有所增加,但是所占比重仍然較小,最高的和潤村在2010年也僅為6.41%,而且從2010—2016這4個移民村極高連接度、高連接度均呈下降趨勢,且下降趨勢明顯。各移民村的中連接度所占比例較低且波動較小,低連接度所占比例較高,變化趨勢除金輪村低略有下降外,其余三個村都明顯增加。2010和2016年景觀連接度中無連接度所占比重較大,均超過50%,但是相比2010年,2016年的無連接度所占比例又明顯下降。

高連接度區域的土地利用類型主要為林地、草地和耕地,分布在距離各移民村居民點較遠的地方,而移民村的建設主要占用耕地、草地,園地,導致極高和高連接度占比下降;而低連接度和無連接度區域的土地利用類型主要為公共設施、道路交通、居民點等建設用地,近幾年移民村規模擴大、人口增加和經濟發展,建設用地增加導致景觀進一步破碎化,但在移民村內部由于大力實施綠化工程,加強道路及公共活動場地的綠化,提高村內綠化覆蓋率等措施提高了景觀連接度比例,使無連接度的比例有一定程度降低。

3.4 生景觀連接度變化驅動力

生境景觀驅動力分為人為驅動力和自然驅動力兩個方面[28-32]。人為驅動力主要是指國家及地方政策、技術、人口以及經濟發展等人文因素對景觀格局的干擾;自然驅動力主要是指風力侵蝕、降水、氣候變化等自然因素在較大的時間和空間尺度上對景觀的作用。本研究對象是生態移民前后遷入地生境景觀分異,自然驅動力對生境景觀分異影響可忽略不計。

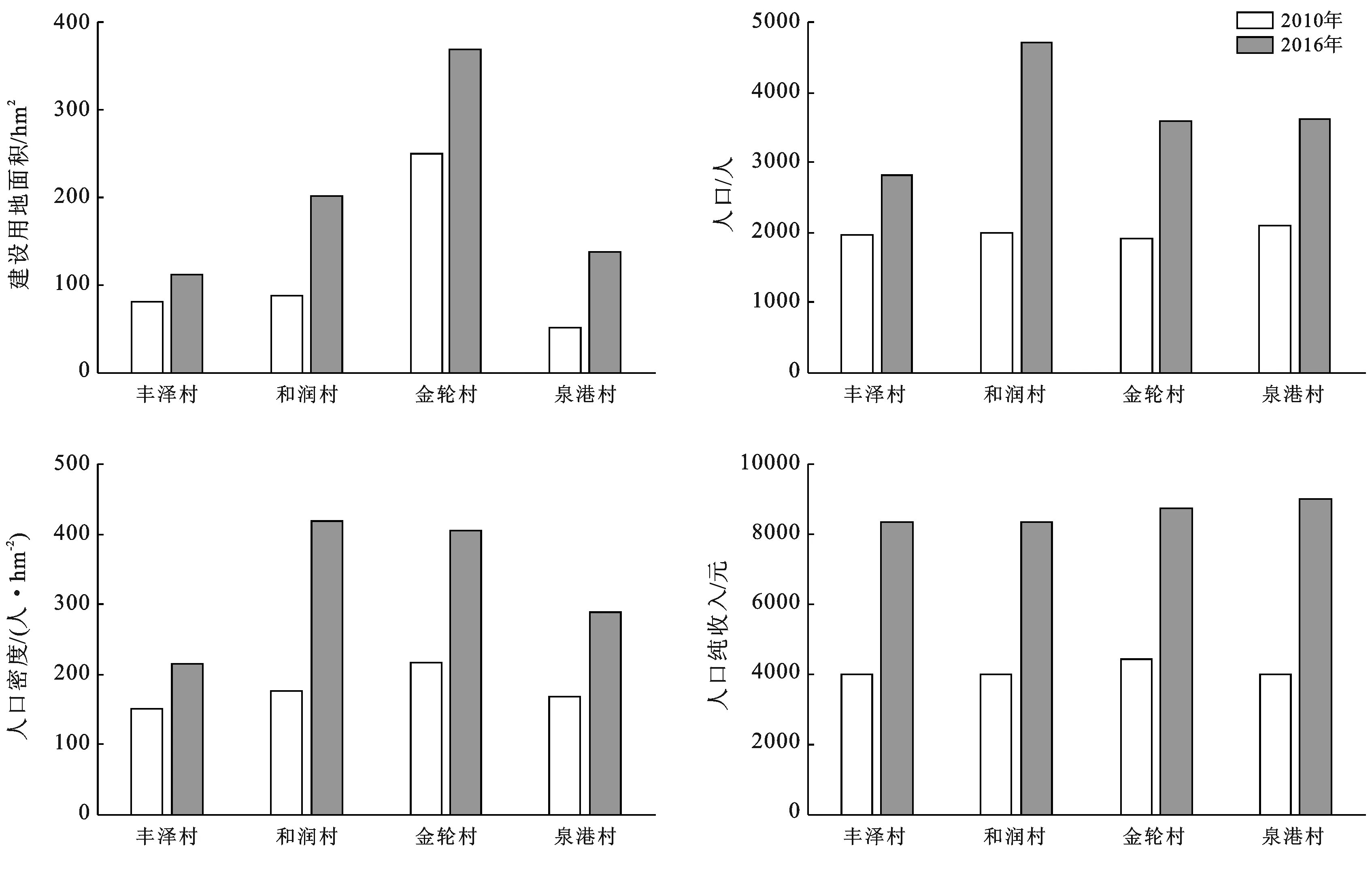

3.4.1 建設用地的變化 從2010—2016年,4個移民村的建設用地面積增加顯著(見圖3)。建設用地面積增加幅度最大的為泉港村,年均增長率高達27.49%,其次是和潤村,年均增長率為21.28%。金輪村和豐澤村建設用地年均增長率分別為7.91%和6.31%。豐澤村增加的建設用地主要是原有果園,果園轉換成建設用地的比例為51.85%,其余三個村主要都是耕地轉換為建設用地,金輪村、和潤村和泉港村轉換比例分別為26.35%,15.59%和和12.4%。四個移民村的耕地、園地等被建設用地占用,呈現出破碎化和孤島化狀態,導致高景觀連接度降低。另一方面,這四個移民安置村后備土地資源嚴重匱乏,除豐澤村尚有未利用地12.75 hm2,其余三個村都沒有可供開發的后備土地資源。

3.4.2 生態移民村人口變化 個移民村總人口從2010年的2 076戶7 991人增加到2016年的3 982戶14 734人,增長接近一倍,人口密度顯著增加(見圖3)。其中,和潤村人口密度從2010年的176人/km2增長到2016年的418人/km2,年均增長率達到22.92%,其他依次是金輪村、豐澤村和泉港村,人口密度年均增長率分別為14.54%,7.14%和11.94%。人口快速增長,人口密度加大,建設用地需求增加,占用耕地和園地普遍,導致景觀連接度降低,生境景觀不穩定。

3.4.3 生態移民村收入變化 移民前(2010年),4個移民村平均人均可支配收入為4 112元,低于同期全縣農村居民人均可支配收入4 138元的水平。但移民后(2016年),4個移民村平均人均可支配收入達到8 664元,超過同期全縣農村居民人均可支配收入8 070元的水平(圖3)。但移民收入來源主要是非農產業和進程務工,占到可支配收入的60%以上,而家庭經營性收入明顯偏低,農業活動風險大收入低,年輕勞動力進城務工,生態移民村出現“空心化”,耕地撂荒,嚴重影響了生境景觀穩定性。

圖3 生態移民村建設用地面積、人口和人口密度、人均純收入變化

4 討論與結論

4.1 討 論

在實施鄉村振興戰略背景下,作為一種特殊的鄉村類型,注重生態移民村空間重構和土地利用生境景觀優化,實施生態建設,是生態移民村全面振興的基礎。生境景觀連接度與土地利用的關系密切,兩者相互進行影響且協調一致發展,通過分析不同土地利用作用下生境景觀連接度的變化,不僅有助于實現景觀優化,同時也有利于實現土地資源的可持續利用。由于方法的局限性,在生態功能區判別和障礙系數確定時,本文借鑒相關研究成果,而對于移民村的生態環境狀況考慮存在欠缺,具有一定的主觀性,今后在這方面應進一步深入探討,以提高評價的準確性。本研究僅對原州區4個生態移民村進行評價分析,為微觀尺度,由于數據獲取的局限性,忽略了周邊相鄰區域的影響,今后若能在多尺度視角下,進一步考慮相鄰區域的影響,則評價結果更精確。

4.2 結 論

(1) 生態移民村生境景觀變化明顯。2010—2016年原州區4個生態移民村的生境景觀連接度差異明顯,景觀破碎化加劇。4個生態移民村極高連接度和高連接度的比例都很小,從2010—2016年,各村的極高連接度和高連接度比例都在下降;各移民村的中連接度所占比例較低且波動較小,低連接度所占比例較高,變化趨勢除金輪村低略有下降外,其余3個村都明顯增加;各移民村2010年和2016年的無連接度比例均超過50%,但2016年相比2010年的無連接度比例又表現出明顯下降趨勢。

(2) 生態移民村生境景觀變化的人為驅動力明顯。首先是建設用地占用耕地、園地普遍,其中泉港村和和潤村建設用地面積年均增長率分別高達27.49%和21.28%,生境景觀呈現出破碎化和孤島化狀態,同時金輪村、和潤村、泉港村無后備土地資源,生態壓力突出。同時,生態移民村(遷入區)人口密度的快速增大和移民的非農活動,造成生態壓力增大和生境景觀的不穩定。

依據最終評價結果并結合安置區社會經濟發展現狀,為構建景觀結構合理、人地關系和諧的生態移民安置村,本文提出以下措施建議:①在后期發展中,要嚴格控制建設用地擴張規模,合理進行空間配置,避免新的開發活動對區域生態結構產生顯著的負面影響;②要合理控制人口規模,落實人口制度,加大職業技能培訓,使移民都有一技之長,積極拓寬就業渠道,通過勞務輸出引導人口外出務工,進一步降低對區域景觀的壓力,提高土地資源承載力。③在無連接區域內充分利用各種殘存的景觀友好要素,輔助以必要的保護、恢復和建設工作來改善景觀結構,充分利用空地、荒地和半閑置土地進行人工連接度構建。提高全區域的整體連接性水平。最后,在移民村內部,依托院落和安置區周邊,鼓勵家庭園地的綠化工程,通過發展院落經濟,一方面可增加收入,增加土地的附加值,另一方面可有效改善移民村內部的景觀連接水平,有效兼顧區域美化和生態安全維護。