反脆弱性視角下社會工作的減貧模式及路徑研究

劉風 劉斌

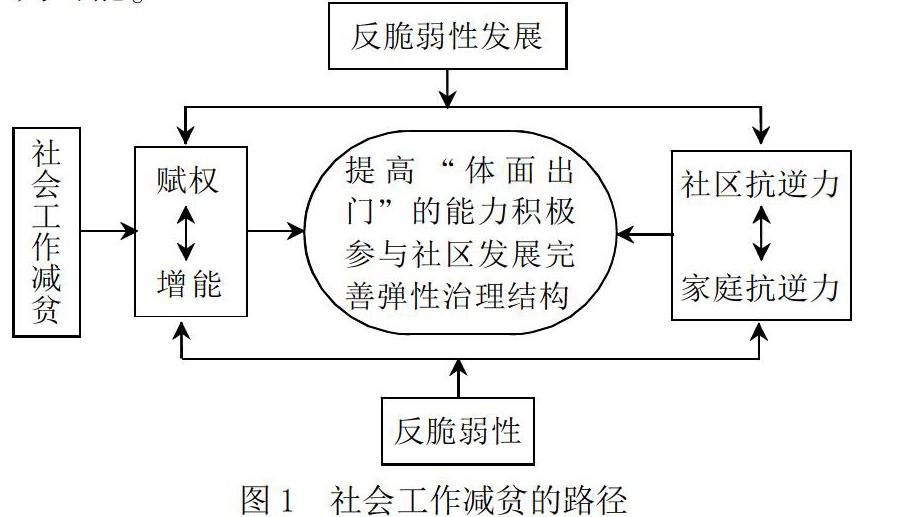

摘要:貧困主體面臨著社區抗逆力疲軟帶來外生脆弱性和家庭抗逆力不足而導致的內生脆弱性雙面夾擊這一窘境。從專業性角度來看,社會工作“賦權—增能”的工作方法在應對社區抗逆力疲軟和家庭抗逆力不足方面顯示出優越性。這表現在:一是提高貧困群體“體面出門”的能力;二是增強貧困群體積極參與社區發展的動力;三是完善貧困地區彈性治理的結構。因此,把社會工作“賦權—增能”的工作方法作為減貧領域的重要模式,為激發貧困主體反脆弱性發展的潛力提供了保障,在完成脫貧攻堅任務、鞏固脫貧成效方面具有一定的積極意義。

關鍵詞:反脆弱性;減貧模式;內生脆弱性;外生脆弱性

中圖分類號:C916? ?文獻標識碼:A? ?文章編號:2096-5982(2020)09-0092-10

一、問題的提出

改革開放以來,依靠政府的政策支持以及農民主體的自身努力,中國農村貧困問題在極大程度上得以緩解。1978年至2019年,中國農村貧困人口數量直線下降,貧困發生率從30.7%下降到0.6%,但是減貧的難度卻在不斷增加。一方面,中國經濟發展態勢給貧困群體帶來了諸多不確定性因素,迫使他們不得不應對市場風險帶來的發展性挑戰。另一方面,因貧困而產生的亞文化現象、亞健康問題成為減貧行動中重點關注的內容。此外,減貧難度增加的最重要表現是參與脫貧攻堅的社會力量疲軟,且未脫貧人口脫貧的內生動力不足。簡而述之,市場風險要素以及貧困文化的存在、貧困群體家庭反脆弱性能力的不穩定,成為貧困群體增強抗逆力的主要阻礙因素,我們稱之為貧困脆弱性要素。這些要素成為制約貧困群體及貧困地區實施反脆弱性行動的重大障礙。

社會工作的發展史與貧困問題是密不可分的,社會工作在解決貧困問題、預防貧困問題、提高貧困群體能力等方面進行了諸多努力。我們從外部環境與內生動力兩個層面來梳理社會工作在減貧工作中的模式。

就外部環境的改變而言,社會工作致力于通過社區環境改造、社區能力提升等,即用社區工作的方法來完成脫貧目標,并實現了脫貧成效鞏固的目的。社區工作脫貧模式充分體現專業化的社區減貧。① 從社區為本的視角出發,社會工作者能夠將系統化、專業化的方法運用到社區減貧行動中,精準把握、處理貧困問題的社會原因,并以此為切入點來鞏固減貧成果。一方面,專業的方法從社區、社區文化方面挖掘貧困群體的貧困要素,從中觀、宏觀層面重塑貧困個體或家庭的結構,提高貧困群體減貧的積極性,建設正面的社區文化氛圍和文化結構,推動有效的、發展的減貧政策和減貧成效鞏固政策。另一方面,從農村社區群體和能力建設方面著手,社會工作者堅持社區為本的理念,實現貧困群體物質生活和精神生活的雙重發展,堅持社區能力建設的過程性,彌補社區工作只重形式、忽視居民需求的短板,以社會工作專業方法推動社區建設,真正做到減貧工作的實處,真扶貧、扶真貧。

就內生動力的激發來看,社會工作者具有扎根社區、挖掘貧困地區貧困問題根源的能力。同行者和能力建設者的角色在激發農村地區貧困群體內生力量具有優越性,社會工作者通過本土文化,進而再造農村社區群體之間的自助、互助、共助等體系。這主要是因為:一方面社會工作是將幫助貧困群體擺脫貧困作為事業或職業②,較之于其他組織或者個體,社會工作在減貧行動中更為注重農村貧困群體的能力或更能激發農村貧困群體的內生動力。這一點與精準扶貧所強調的內生性脫貧、強調能力提升與建設具有一致性。另一方面,社會工作通過專業服務流程,實現了在減貧行動中的“科學循證”,做到精準服務到戶,在服務傳遞過程中實現扶貧政策與貧困群體之間的供需對接。③ 總體來看,社會工作在外部環境和內生動力方面,體現其服務的專業化趨勢,也表現了較強的專業化能力。無論是社區層面還是貧困群體個體層面,社會工作從微觀到宏觀,把握其貧困脆弱性特點,并不斷從這些層面改變貧困樣態,建立獨特的貧困治理模式及成效鞏固機制。基于此,我們將反脆弱性視角吸納進社會工作減貧模式中,并試圖建立新的社會工作減貧模式,參見表1。

由外生性因素和內生性因素產生的脆弱性表現為一個人可能遇到的沖擊、風險和壓力等或一個人沒有預防能力,即缺乏應對外生性因素所帶來的損失的能力和機制。這就是脆弱性分析的內部—外部分析框架,為后繼學者提供了研究的依據,后繼學者在此基礎上對脆弱性分析框架進行了更新和重構。“暴露、能力和后果”④ 三維框架表現出更加完善和具體的脆弱性分析邏輯。概括起來,關于脆弱性的分析框架主要涵蓋了風險應對機制、資產、權利和能力四個要素,也是這四個要素的強弱影響貧困群體或者貧困地區反脆弱性能力的大小。市場風險、社會風險、環境風險、政治風險和健康風險⑤更加詳細地解構了脆弱性分析框架中的結構性因素。總而言之,脆弱性的層次主要體現在世界銀行依據不同類型的風險事件所劃分的微觀、中觀和宏觀三個層次,即個人或居民、多個居民或社區、地區或國家。⑥ 對于貧困人群而言,脆弱性成為描述其貧困狀態的最主要特征,具體表現在貧困群體缺少抵御市場風險的能力、呈現較低的恢復能力、缺乏從貧困環境中獲得發展的能力,從而呈現出持久的整體被沖擊性以及個體被動性。⑦ 當然,也有學者試圖就脆弱性的相關研究提出反脆弱性路徑⑧,即通過教育、醫療、保險等外部資源的保障來實現反脆弱性目標,通過貧困群體自身能動性、社會網絡、家庭謀生能力等方面的建構確保反脆弱性發展。從現實情況出發,貧困的傳遞性使得“貧困就是源于貧困”變成真正意義上的循環,貧困群體想要擺脫貧困帶來的脆弱性變得更加困難。

作為減貧領域的一個重要測量標準,反脆弱性被研究貧困問題的學者用來描述絕對貧困,于是反脆弱性視角也為社會工作減貧提供了一種新視野。在多數學者集中闡釋貧困脆弱性的分析框架以及重點探索反脆弱性的經濟路徑時,我們側重從“賦權—增能”的社會工作專業性服務視角出發,以社區抗逆力和家庭抗逆力兩個方面為切入點來探尋減貧的行動機制。因此,本文將貧困主體表現出的脆弱性分為外生脆弱性和內生脆弱性,并建立一套“社區抗逆力—家庭抗逆力”二元分析框架,并在此基礎之上分析社會工作的減貧路徑。

具體而言,從社區抗逆力維度看,貧困主體外生脆弱性主要表現在制度生活結構不健全、留守貧困群體素質不高兩個方面;從家庭抗逆力維度看,貧困主體內生脆弱性主要體現在家庭信念系統缺失、家庭組織模式不合理兩個方面。基于貧困主體這兩類維度、四種表現,社會工作者將從“賦權—增能”的專業技巧切入貧困主體的脆弱性表現中。實踐表明,“賦權—增能”社會工作的技巧在貧困主體反脆弱性方面有著顯著的效果,能夠形成新的減貧模式,并在鞏固脫貧成效方面發揮重要作用。

二、外生脆弱性及社會工作“賦權”

貧困主體的減貧行動主要針對貧困主體本身的脆弱性問題。自然、身體、社會、制度等原因產生的脆弱性皆成為學者考察貧困主體的主要因素,也即脆弱性成為貧困的重要特征。就脆弱性成因而言,外生脆弱性對貧困主體的影響主要體現在制度生活層面和人文素質層面。社會工作針對貧困主體的外生脆弱性,其介入技巧在于“賦權”。

(一)外生脆弱性的闡釋形式

從普遍意義上的研究來看,貧困主體脆弱性的闡釋形式主要涵蓋農業產業的低回報、市場交易信息不對稱性⑨、農村制度生活不健全、留守貧困群體素質較差等。就外生脆弱性的實質而言,我們將重點探討貧困地區不健全的制度生活、留守貧困群體相對落后的素質兩個方面。

首先,受工業文明的影響,工業社會的規則、規范嵌入農村,與農村社會自發形成的風俗、習慣等產生較大張力。二者之間的矛盾給農村社區以及農民生活帶來極大的混亂感。從認知層面看,農民群體在遵守現代制度抑或是規守鄉土規則兩方面產生了認知偏差;從行動層面分析,農民群體開始嘗試履行現代制度體系模式,并試圖擺脫熟人社會產生的規訓力,將農民群體尤其是貧困主體桎梏于現代與傳統的兩端。換言之,現代化背景下的農村,鄉土特色日趨消弭,貧困主體被具有強烈人為色彩的制度干預,已經無法勾勒傳統意義上的鄉村生活,使得其生活逐漸呈現迷失、疏離的特征,無法尋找獲得生計的抓手。

其次,人口素質是構成一個社區的基礎要素,較為落后的人口素質對農村社區擺脫貧困具有重大的負面影響。反之,貧困問題使貧困主體普遍面臨社區治理碎片化、鄰里間和諧友善的關系淡漠化、農村社區基層組織松散化等問題。農村社區治理結構因為對貧困群體需求及其能動性未能有效關注,使得貧困主體陷入結構性貧困中。從貧困群體的參與地位來進行分析,貧困群體在農村社區的經濟地位呈現“逆增長”,社會地位呈下降趨勢,尤其是邊緣戶、移民戶、小姓戶地位下降的幅度更大,貧困群體“脫嵌”于正式與非正式的社會參與網絡之外。就貧困群體參與治理行動而言,農村貧困社區的貧困群體喪失參與農村社區治理的能動性,消極對待農村社區一切治理行動,甚至直接逃避農村社區所實施的各項行政事務。綜上所述,農村貧困社區及貧困群體表現出來的外生脆弱性主要是由于制度體制等的結構性問題所引起的,外生脆弱性反作用于農村貧困社區及貧困群體。長此以往,社區抗逆力漸趨消弭,貧困主體的減貧機制極有可能崩潰且不復存在。

(二)社區抗逆力:社會工作“賦權”技巧消解外生脆弱性

我國脫貧攻堅戰收官在即,政府扶貧與社會力量參與減貧目標高度一致,且日趨重合,產生了極大的減貧效果。值得一提的是,近年來社會工作的專業性得到有效提升,取得長足發展,并在脫貧攻堅階段能夠突破當前貧困地區的貧困治理困局。2015年,《中共中央 國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》提出,要“實施社會工作專業人才服務貧困地區計劃”,這就從政策層面規定了社會工作參與減貧行動的合法性。⑩ 貧困主體外生脆弱性不再成為制約貧困農村社區脫貧的根本性因素。對于農村貧困地區社區治理結構的合理性改變,“賦權”是一種理想的干預技巧。“賦權旨在減少弱勢群體的無權感”{11},應用在社區治理中,“賦權”表現為對關乎社區、組織和個體利益事件的控制過程。{12} 隨著“賦權”技巧的廣泛應用,社會工作關注的權力從日常理解的權力向個體能力培養、合作產生的影響力等方面擴展。{13} 簡而言之,“賦權”技巧所賦之權可歸納為集體和個體兩個維度。{14}

其一,從集體維度進行干預,主要體現在社會工作激發農村社區治理活力方面。長期以來,農村社區治理結構調整一直是備受關注的議題,社會工作在重構農村社區治理結構方面產生的積極作用已經得到了廣泛認可。社會工作運用“賦權”技巧能夠發現農村社區治理優勢、治理開發潛力、治理特色。第一,發現農村社區治理優勢體現了社會工作專業的優勢視角:不同于“診斷”、“治療”等工作方法,社會工作者具有“查漏補缺”的能力,以其長期“漫步”于農村社區之中,積累豐富的調查事實,并以此發現農村社區在治理過程中存在的問題,總結農村社區治理困境,探索農村社區發展優勢。第二,社會工作有能力對比農村社區與城市社區在治理理念、治理環境、治理對象的異質性,深入分析農村社區與城市社區的差異性,更好地調整農村社區治理結構,激發農村社區治理潛力。推動農村社區特色文化等的升級轉換,用“繡花”功夫培育鄉土本土的治理結構,提升具有鄉土特色的治理模式。第三,社會工作可以聯動基層治理主體,鼓勵開展農村社區特色化治理,社會工作倡導治理從政策層面提高對農村的傾斜力度,使農村社區在特色化治理過程中獲得更多的政策支持,用來促進農村社區選擇適合自身發展的道路,提升農村“一村一品”的品牌價值。總之,社會工作“賦權”體現在集體方面,主要從農村社區治理結構、治理潛力、治理特色等方面,吸納黨和政府對農村的有利政策、推動黨和政府在農村社區治理領域的有效政策調整,調動涉農政策在農村社區這片場域上的積極作用。

其二,從個體維度切入,重點體現在社會工作可以加強農村貧困群體自覺自主脫貧的動力。首先,提高貧困群體在農產品交易行動中的主動權,實現交易信息的對等。交易信息對等要求交易主體或者交易組織具備一定的知識體系、擁有一定的關系網絡并能夠發揮創新能力。社會工作者擁有科學的知識體系,掌握著較為豐富的人力資源,可以鏈接市場中的優秀人才對農村貧困群體開展市場交易技能培訓,加之從事農村社會工作的社會工作者,也接受過嚴格的專業訓練,具備發展農產品交易市場的談判與合作技能,因此,社會工作一方面可鏈接資源,為貧困農戶提供解市場信息的技術支持,另一方面幫助培育農民合作社,提高農民的組織化程度,加強交易信息的交流與溝通。其次,重建貧困群體的關系網絡,激發其在農村社區開展農產品交易的積極性。我國社會是關系取向的社會,在主體行動中,體現了非正式風險承擔網絡與熟人社會行動邏輯。{15} 泛化在熟人社會的社會結構中,關系成為行動主體在生活領域、經濟領域等運用的重要資源,并呈現先賦性特征。社會工作者恰恰運用了我國熟人社會的關系網絡,獲得了在各類關系網絡中的重要位置,扮演起越來越重要的資源鏈接者角色。貧困群體作為市場交易環節中的弱者,社會工作者可以為其輸送重要的關系資源,依靠關系資源產生的信息網絡來幫助貧困群體掌握市場交易的精準信息,從而應對交易活動中的信息盲點,減少農產品交易過程中的損失。例如,社會工作運用關系網絡,在調動農村貧困社區鄉土社會中“有身份的人”{16} 共同推動農產品交易過程中,促使農民與市場主體的平等對話。這是因為,鄉土社會中“有身份的人”往往掌握著豐富的社會資源,了解需求方最全面的交易需求,可以提高農產品交易的談判空間,增加農產品交易對等性。

其三,提升農村制度生活的規范性與多樣性。根據肖瑛的研究,制度是“以國家名義制定并支持國家的各級各部門代理人行使其職能的正式制度”,生活是“社會人的日常活動,其中日常活動是實用性的、邊界模糊的,例行化的、人性的策略、技術和民情、非正式制度”。{17} 就正式制度而言,我國在減貧實踐中,出臺了大量的政策制度,這些正式制度在減貧的不同時期發揮了重要的價值。而社會工作減貧的政策文本自2006年以來逐漸由模糊性表達到規范性書寫轉向。換言之,社會工作在脫貧攻堅的國家戰略行動中,不斷創造優質的服務質量,日益獲得顯著的服務成果,直接推動了社會工作在減貧領域的制度化,強化社會工作在減貧實踐中的合法性。社會工作在減貧領域的合法化,對進一步深化正式制度在貧困群體中的可行性產生了重要意義,有助于轉變貧困群體對自身貧困的認識,從而獲得制度層面的兜底幫扶,強化了貧困救濟的規范性。就非正式制度而言,農村非正式制度重點體現在鄉土資源和知識體系的建構中。依靠鄉土資源和知識體系,社會工作可以增加減貧的力度,提高減貧的效率并積累更多減貧的成果。一則,鄉土資源和知識體系于貧困農民而言,較容易掌握,在傳播與推廣過程中不需要花費太多的人力、物力與財力,這樣就大大減少了運作成本和技術風險。{18} 二則,社會工作者能夠通過整合貧困地區農民的能力稟賦資源,運用鄉土資源和知識體系的影響力,推動扶貧項目實施過程中扶貧模式和扶貧資金使用的精準度,避免出現資源的浪費問題以及項目停滯的問題。

自然條件惡劣的限制以及資源轉化低效率是貧困主體脆弱性的起點,也是貧困地區普遍存在留守貧困群體素質低、制度與生活結構不合理等外生脆弱性的原因。社會工作以“賦權”的技巧介入,體現了社會工作在減貧事業中的專業性,并切實在其中發揮了關鍵作用。

三、內生脆弱性及社會工作“增能”

傳統貧困測量多是貧困產生后對貧困樣態的測量。20世紀90年代末以來,國內外學者對貧困的測量更加注重事前要素,并從脆弱性視角分析貧困問題。于是,脆弱性成為貧困的基本特征,且脆弱性視角強調要采取事前政策干預,即家庭的貧困脆弱性。{19} 我們將家庭的貧困脆弱性視為貧困群體的內生脆弱性。內生脆弱性主要表現在家庭信念缺失和家庭組織模式不合理兩個方面。社會工作“增能”技巧介入內生脆弱性具有理論依據和現實意義。

(一)內生性脆弱性的具體呈現

就脆弱性的內在誘因而言,貧困主體的內生脆弱性主要體現在家庭信念缺失、家庭結構模式不合理兩個方面。

一方面,家庭信念缺失。當今社會,貧困產生的風險不斷攀升,我國大多數貧困家庭在卷入貧困治理場域中的同時亦經歷著全方位的劇變。作為個體抵御和規避風險的重要屏障{20},家庭在脆弱性防控中首當其沖。家庭信念在面對脆弱性帶來的挑戰時,極有可能出現式微、混亂甚至瓦解的情況。家庭信念缺失是指缺少足夠的積極性恢復家庭成員的生活、生產活動;沒有充足的信心重新樹立積極的生活信念;不能使用豐富的經驗改變家庭成員低落的情緒。具體而言,因為家庭信念缺失,貧困主體無法騰出足夠的時間和精力去從事農業勞動或者其他農業生產性勞動,導致農田荒廢,進而使得貧困主體因失去生計資本而陷入深度貧困。另外,因為家庭信念缺失,貧困主體失去獲得其他類型的勞動的機會,無法進入服務業或者工業勞動力市場,因而無法獲得工資性收入,生活無以為計。因家庭信念缺失而產生的生計問題又產生家庭成員身體上的脆弱性,徹底喪失勞動能力,無法實現反脆弱性目標。因為家庭信念缺失所產生的一系列脆弱性沖擊直接導致家庭生活、發展能力失衡,以致貧困主體持久性地處于脆弱性風險的中心。

另一方面,家庭組織模式不合理。家庭作為維系個體生存與發展的初級社會群體,發揮著重要的社會化功能。{21} 家庭的組織模式與社會化功能之間存在正相關關系,家庭組織模式越具有合理性,家庭成員的社會化程度越高,家庭的抗逆力越強。因此,家庭組織模式不合理,家庭成員的脆弱性也就表現得越嚴重。具體而言,家庭組織模式不合理首先影響著家庭成員的精神面貌,容易出現精神氣不足的情況,這主要表現在脫貧意識的消極被動、脫貧行動的怠惰等方面。貧困主體因脫貧的精神面貌不佳而陷入貧困,更加無法感知到當下的貧困狀況會給自身及家人帶來脆弱性風險。其次,家庭組織模式不合理導致家庭成員缺少理性意志,影響其做出理性行為。從滕尼斯的理性意志來看,指向未來的理性意志對一個人面對脆弱性問題有著重要的作用。因為理性意志的缺失,貧困群體無法通過理性計算來獲得準確的信息,因而無法勾勒理想的生活面貌。

在減貧過程中,脫貧主體是貧困人口,扶貧主體則是政府、社會及個體。對于脫貧主體來說,自我的發展、主動的參與是能否脫貧的內因,政府的推動、社會及市場力量的幫扶則是外因。脫貧主體的內生動力才是擺脫貧困的根本動力,家庭是脫貧主體的重要載體,家庭出現了脆弱性特征,會從根本上影響貧困主體的抗逆力形成。

(二)家庭抗逆力:社會工作“增能”技巧消釋內生脆弱性

社會工作“增能”技巧較之于傳統社會工作技巧,更加側重發掘貧困主體自身優勢和資源。在減貧行動中,社會工作“增能”服務的對象和客體是貧困家庭或者貧困個體。在服務過程中,社會工作者以重塑家庭成員的信念、修復家庭管理模式為抓手,提供多維度的專業服務,消解貧困主體內生脆弱性。

其一,重塑家庭信念層面的“增能”。社會工作以優秀的脫貧家庭為典型案例,帶動其他貧困家庭信念的構建。新的家庭信念的構建,需要以良好社會環境、榜樣力量來帶動。時至今日,脫貧攻堅已然取得極為優秀的成績,不論是在深度脫貧攻堅戰場還是在普通的脫貧攻堅戰場,早已產生諸多值得推廣和學習的脫貧戶。社會工作通過對典型家庭的宣傳,號召貧困村莊內其他未脫貧家庭向其學習,這在某種程度上影響其他家庭形成對生活環境新的認知,對家庭成員與外部環境的關系產生新的印象。一方面,可以促進貧困家庭建立一個持續性的、典型性的脫貧攻堅機制。另一方面,可以讓貧困村莊的居民在心理上獲得更加富有安全感的保護機制。總體而言,社會工作對優秀脫貧家庭的宣傳,能夠帶動貧困主體自發形成自主、自覺、自助的能力,對擺脫貧困現狀充滿希望。

與社會工作增能服務具有一脈相承的理念,家庭抗逆力重視家庭優勢和資源。毋庸置疑,處于貧困境遇中的家庭自然缺少相應的家庭優勢和生計資源。宣傳一些相對優秀的、典型的脫貧家庭必然會產生刺激性效果,有助于恢復一個家庭脫貧的信念。但除此之外,社會工作還需要深入了解一個家庭脆弱性的根本原因。從村落共同體的視角看,社會工作仍需將貧困主體增能的定位放在貧困家庭精神文化的創造力上。精神文化的重創,是一個家庭信念缺失的關鍵性因素,家庭精神文化的缺失必然會影響社區精神文化的創造力。因此,在社會工作者的干預下,貧困農村社區應該以積極的、典型的榜樣形式塑造貧困家庭的精神信念,進而建構新的家庭集體性信念框架,提升家庭成員精神層面的“造血能力”。此謂社會工作“增能”的合力。當一個家庭形成信念合力,家庭集體性信念產生、發展并傳承,以家庭為單位的內生脆弱性便會消解,家庭成員之間就會形成相互支持的良性系統,這種良性支持系統反過來會加固家庭信念的內核,家庭抗逆力也會變得愈來愈強大。

其二,修復家庭管理模式層面的“增能”。在減貧實踐中,家庭是一個重要的戰場,它是處理和化解貧困脆弱性的重要場域。面對貧困帶來的壓力,不同的家庭呈現不同的樣態,據研究,大多數貧困家庭在減貧持久戰中選擇了奮起反抗與低頭妥協并存。{22} 從多元面向的動態歷程模式{23}來看,一旦一個家庭在貧困的環境中選擇妥協,這個家庭的管理模式便會出現問題,其彈性、連結感以及社會資源{24}等都會隨之弱化,難以恢復。針對貧困家庭管理模式中彈性、連結感以及社會資源弱化問題,社會工作者“增能”服務側重強化家庭成員間的合作互助、規避家庭貧困文化的傳遞陷阱、維護家庭的社會關系網絡。

首先,強化家庭成員間的合作互助。在我國,農村家庭成員間具有相互依賴性,家庭承擔著成員的生產、生活功能,也承載著成員間情感歸屬的需求,還擔負著成員的發展性需要。在這場脫貧攻堅戰中,除了黨和政府投入大量的資源外,家庭對于減貧的貢獻也不容小覷。我國之所以始終重視家庭在農村減貧實踐中的影響,在于我國農村家庭之間濃厚的、親密的成員關系。家庭成員間的合作互助成為家庭成員脫貧的重要力量。因此,貧困家庭中個體的減貧需求不能脫離家庭減貧的需求,貧困家庭中個體脫貧同樣離不開家庭成員間的合作互助。一方面,社會工作者協助家庭建立以贍養或撫養為主的扶助脫貧形式,在我國,這種常見的形式主要表現為農村青壯勞動力贍養老人、撫養幼兒,這種形式被視為青壯勞動力的義務。另一方面,社會工作者敦促家庭以家戶或庭院經濟為主的合作互助脫貧形式發展,從長遠目標來看,家戶或庭院經濟是農業生產的主要方式,為農民生活提供生計保障。家戶或庭院經濟成為貧困家庭擺脫貧困的路徑之一。家庭成員間的合作互助是建立家庭韌性的重要手段,這為貧困家庭在遭遇風險時,增加家庭管理的彈性提供了空間。總之,社會工作者在這方面建設中具有專業優勢,不僅有專家的視野,還有技術人員的實踐應用能力。

其次,規避家庭貧困文化的傳遞陷阱。社會工作規避家庭貧困文化的傳遞陷阱重點在于,發現內嵌于家庭之中的價值規范與文化體系,重塑貧困家庭的文化適應性。“文化是包含一套工具及一套風俗——人體的或心靈的習慣,它們都是直接地或間接地滿足人類的需要。”{25} 對于生活在一定文化環境中的人們而言,熟悉的文化可以讓我們的生活變得穩定富裕、有成就感和幸福感,我們也會因為文化要素中所涵蓋的惰性而陷入因循守舊、安于現狀的困境中,因為文化全面深刻地影響著人,塑造著人的思想觀念和行為方式。{26} 因此,貧困文化的存在塑造了貧困家庭成員的思想與行為,形成了貧困家庭在困難環境中的亞文化特征。社會工作在解構貧困文化,重構貧困家庭的亞文化方面具有豐富的經驗。一是作為宣傳者,傳遞與減貧相關的媒體輿論、社會呼聲,二是作為籌劃者,搭建貧困主體與外界溝通交流的渠道,三是作為專業人員,及時跟進文化建設方面的進展。在社會工作的積極干預下,線上+線下、實體+虛擬等形式的社區文化環境能夠有效弱化貧困家庭的貧困文化,促使貧困家庭完成從承受者到責任者的轉變,承擔完成任務的責任,并能夠逐漸對自己的行為結果負責,即使是負面的結果。

三是維護家庭的社會關系網絡。家庭是社會群體中的初級群體之一,作為家庭成員的個體,無法離開家庭這一初級群體而獨自開展減貧行動。群體成員在以社會關系為基礎的社會交往中展開信息分享,并在信息分享過程中形成對過往的共同定位和認知。{27} 因此,作為資源鏈接者,社會工作者可以通過運作多維的社會關系,推動貧困家庭間的社會交往,恢復貧困家庭的社會關系網絡。一方面,拓寬貧困家庭社會交往的渠道,社會工作者為貧困家庭成員提供全方位的社會交往信息,并鼓勵他們與外界建立常規化的交往機制,從社會交往中獲取有效信息,降低家庭在信息不對稱情況下出現的交往弱勢或交易不對等。另一方面,豐富貧困家庭的社會資源。社會工作者可以在貧困家庭與社會資源之間搭建一座橋梁,形成脆弱性主體與社會資源間的關系網。當貧困家庭面對逆境時,家庭成員所能依靠的關系網就能為其提供抵御脆弱性的資源。然而,家庭生命周期是家庭成員角色互構以及家庭關系變化的過程,是家庭與外部環境互動的過程。{28}因此,社會工作者構建并恢復貧困家庭社會關系網絡時,還需要及時關注家庭不同周期的獨特性,根據家庭發展的不同階段,有針對性地策劃家庭社會關系網絡。

四、內外勾連:社會工作減貧的路徑

隨著脫貧攻堅收官年的到來,我國對農村貧困主體的減貧力度逐漸加大。然而,貧困人口減少的速度,從根本上依賴于貧困人口是否已經具備了擺脫貧困的能力,以及貧困人口是否脫離了貧困產生的內外部環境。{29} 因為貧困主體的脆弱性并不是單一的外生脆弱性或者內生脆弱性,而是既存在外生脆弱性也存在內生脆弱性,因此在解決貧困主體脆弱性的時候,既要消除外生脆弱性也要降低內生脆弱性。外生脆弱性與內生脆弱性的消解,在于社會工作充分發揮“賦權—增能”二位一體的干預形式,激發、調動社區抗逆力和家庭抗逆力雙重抵御的力量去消除。社會工作減貧的路徑參見圖1。

(一)提高“體面出門”{30} 的能力

“貧窮”概念產生于現代性視閾下。因為科學的進步、理性的啟蒙,越來越多的治理主體采用統計指標去衡量個體的生存狀態,于是個體生活的標準變得單一。“一刀切”的衡量標準忽略了貧困個體的情感體驗。面對貧困窘境時,貧困者從開始的羞愧,到后來的“等、靠、要”,皆成為其維護自身權益、獲得生活意義的“弱者的武器”。貧困主體弱者一樣的生活姿態和生存藝術,主要緣于當下貧困場域中存在的結構性問題,這使得他們依然處于結構性的“無體面”狀態。長期的“無體面”環境導致貧困主體很難做到“體面出門”。所謂“體面出門”主要受到生計資本、社會關系網絡、社會發展等方面的影響。直到貧困主體有工作有收入、有社交有朋友、生活有奔頭兒,“體面出門”便成為可能。

社會工作秉持“助人自助”專業理念,深入了解貧困群體的需求,改變其貧困的生活環境,健全貧困村莊的村規民約,重塑貧困家庭的生活、生產信念,激發貧困個體的主體性。截止2019年底,我國深度貧困地區的貧困人口普遍存在“等、靠、要”思想,他們受教育水平較低、居住在地處偏遠的山地,無論是在基本需求方面還是在自我成長方面,都無法滿足“體面出門”的條件。因此,社會工作者不僅要提高深度貧困農村的社區治理水平,即提高社區抗逆力,還要激發貧困家庭生活、生產的積極性,即增加家庭抗逆力。

對多數人而言,生活經歷以及所處的環境已經型塑了個體的特質,甚至形成無法改變的基本性格,當這些特質或者性格嵌入到貧困主體的日常生活習慣中,他們就很難做出較大的改變。社會工作者恰恰可以從建構貧困主體的認知體系及生態系統出發,重新塑造貧困主體的獨立性,并內化成貧困主體新的認知反嵌入到貧困主體的日常生活習慣中。因而,社會工作者以“公平、公正、努力”這樣的語言敘事,讓貧困主體明白“獨立”、“自立”是擺脫“不體面”的基礎。總之,“體面出門”成為社會工作者為貧困群體“賦權—增能”的微觀起點,也是貧困主體通過社會工作的介入,獲得發展動能的關鍵。

(二)積極參與社區發展

我國大部分的農村社區發展較為落后,主要是因為青壯年勞動力外出務工,農村社區“三留守”人口{31}較多,這就導致我國一些農村社區存在著成為“空心村”的風險。社區工作作為社會工作三大專業方法之一,在鼓勵貧困主體參與農村社區發展方面具有一定的優勢。當貧困主體主動參與社區發展時,其貧困程度亦會隨之消減。

社會工作者吸納地區發展模式的理念,構建農村居民自治體系。社會工作者幫助農村社區兩委及村民承擔項目策劃者及領導者角色,明確合理分工、建立分工協作機制。同時,社會工作者協助農村社區減貧主體堅持權、責、能、利相統一的原則,構建減貧主體自下而上的實現“賦權—增能”的目標。與地區發展模式不同的是,社會策劃模式旨在依靠專家的力量,推動農村社區脫貧的任務目標。社會工作者扮演政策倡導者或者策劃者,從專家的視角引領貧困農村社區居民參與社區發展,通過制定社區發展方案,提出貧困農村社區合理的發展目標。另外,為提高貧困主體參與社區發展的積極性,社會工作者通過社區照顧模式,提升貧困主體互助的意識、充分調動社區資源以確保貧困家庭及貧困個體的能動性。社區照顧模式的重點是使貧困家庭或貧困個體在熟悉的環境中得到專業的服務,從而避免其產生不適感,進而全方位調動貧困地區的優勢資源,以滿足貧困主體參與社區發展的獲得感。

(三)完善彈性治理結構

在彈性治理框架內,治理主體重視社會變遷帶來的復雜性、不穩定性和風險性,并通過正視危機和風險,有效干預、控制風險的產生;治理主體亦能夠及時接受風險后果,轉變處理風險問題的態度,反復調整治理方案;治理主體還強調反思性,通過不斷反思自身能力,做出穩健決策;治理主體也以開放的心態,培養適應能力和變革能力。{32} 鑒于彈性治理的核心內容,在貧困治理領域,治理主體想要獲得減貧成效,就需要完成對傳統減貧模式的補充,重視社會與個人在減貧中的作用,強調減貧的“去中心化”、重視貧困主體的能力發展、重視社會資本。

社會工作參與減貧行動,既是我國貧困治理補充政府扶貧模式,構建多元貧困治理主體的重要表現,也是重視貧困地區能力建設、激發社會力量參與減貧行動的重要表現。社會工作者通過政策倡導者等角色,塑造貧困彈性治理模式,是減貧實踐能否獲得成效的探索性行動。有學者提出,社會工作介入減貧工作是一種“合作型”扶貧模式{33},“合作型”扶貧模式在社會工作參與減貧實踐時產生了更大的影響。在這一模式中,減貧主體是農村社區居民,這種觀點體現了社會工作重視貧困主體的能力建設,以社區為本的理念。

一方面,社會工作者推動“在地化”模式目標的實現。社會工作以社區漫步的工作方法,尋找適合當地發展的治理模式。比如少數民族貧困地區,在遵守其地方文化、風俗的前提下,開展減貧行動,打造具有當地特色的減貧與治理方式,既能保護少數民族地區的風土人情,又能提升少數民族文化的附加值,促進當地經濟、社會的發展。減貧社會工作者以“委托—代理”型關系{34}介入減貧工作中,搭建社會工作者與貧困地區基層政府、其他社會組織、市場主體等的聯動關系,利用當地特色,將當地優勢資源帶出去,將當地能夠承受的現代化技術引進來,從內而外、由外自內地推進貧困地區的治理路徑。另一方面,社會工作重視“陣地化”減貧模式的打造。貧困地區的整體脫貧是黨和政府追求的目標,社會工作打造“陣地化”減貧模式能夠突出減貧行動對整個國家未來發展的重要性,也能夠增強貧困地區、貧困戶以及貧困個體的整體意識,激發他們在減貧行動中的積極性、主動性。這得益于社會工作者善于總結與反思減貧行動中發生的典型案例,并收集減貧事跡、書寫減貧故事。社會工作者可以推動脫貧地區成為樣板,從而打造一個具有反思性、榜樣性的脫貧陣地,供其他減貧主體學習。

由上而論,社會工作“賦權—增能”的服務模式呈現內外勾連的特點。如果只關注貧困主體的外生脆弱性,而忽略內生脆弱性,或者只關注內生脆弱性,而不顧外生脆弱性的影響,貧困主體難以生成家庭抗逆力,更無法發揮社區抗逆力。因此,社會工作者在面對貧困主體時,必須做到“賦權”與“增能”的相互勾連,從家庭抗逆力與社區抗逆力兩個方面全面實現貧困主體的反脆弱性發展。

五、結論

到2020年,現行標準下的貧困人口實現脫貧目標,不僅是全面建成小康社會的攻堅任務,也是繼續改善民生,消弭貧困主體脆弱性、實現貧困群體穩定發展的重大任務。參與減貧的行動主體為完成這一宏大目標,在理論層面和實踐層面建構起了諸多理論機制或經驗模式。社會工作是減貧過程中不可或缺的主體之一,并逐漸形成獨有的模式。社會工作與貧困的關系由來已久,甚至可以說作為社會福利和公共管理的重要組成部分,社會工作的產生和發展從根本上源于貧困治理。因為發展的乏力,內生性因素成長緩慢,難以持續發展,會產生徘徊狀態或返貧問題。{35} 所以在減貧行動中,社會工作要提升貧困群體可行能力、實現貧困群體自主脫貧的科學發展觀,“賦權—增能”是關鍵。因為社會工作“賦權—增能”的減貧模式是在貧困治理過程中,針對貧困群體的特性而衍生出來的。所以,“賦權—增能”減貧模式在實現貧困群體的主體性擴展方面發揮著重要作用。貧困群體的主體性拓展直接關系著其鞏固脫貧成效的動力。

從外部環境而言,社會工作具有靈活性,體現著服務的專業性,可以為已脫貧群體吸納更多外部支持,積累更多新型社會資本,進而較為有效地實現減貧目標,鞏固減貧成果。就內部能動性來看,社會工作通過優勢視角,發掘貧困群體的行動力,調動脫貧積極性,激發減貧行動的韌性,形成群體自助兜底意識,鞏固已取得的脫貧成效。因此,“賦權—增能”模式建構出來的社區抗逆力與家庭抗逆力相結合的減貧及鞏固脫貧成效模式,體現了社會工作在貧困群體反脆弱性方面的積極意義。當然,想要順利發揮社會工作在鞏固脫貧成效行動中的作用,推動社會工作鞏固脫貧成效目標實現,一方面在于政府主動將社會工作參與脫貧成效鞏固的方法、對策更多地吸納進政府的頂層設計中,自上而下實質性地呼吁基層政府重視社會工作的專業功能,減少社會工作在成效鞏固中出現“缺位”、“被動性”等問題。另一方面,社會工作組織作為一種社會組織,需要轉變對政府資源的絕對依賴心理,積極聯動市場主體,生產出更多減貧及成效鞏固資源,抑或是推動內部資源的可循環、可再生性,投入到具體的實踐中,改變社會工作組織在成效鞏固中出現“越位”、“非合理性”等行動。于是,社會工作參與脫貧成效鞏固行動,一是體現國家治理層面的需求,以社區為本位,將工作重心放在激發鄉村產業發展活力、構建鄉村宜居生態環境、打造鄉村文明風氣、落實鄉村基層治理有效性、提高鄉村整體的生活水平等方面。二是生產、發掘更多優勢資源,以家庭為本位,通過社會行動吸納行政資源、市場資源的方式,改變家庭在鞏固脫貧成效行動出現的資源困境、合法性困境,提高家庭抗逆力。

注釋:

① 張和清:《從個案救助到社區能力建設——從兩個案例看社會工作參與脫貧攻堅》,《中國社會工作》2017年第9期。

② 龐飛、陳友華:《社會工作介入精準扶貧:何以可能又如何可能?》,《學海》2019年第6期。

③ 侯利文:《社會工作與精準扶貧:理念牽引、技術靶向與現實進路》,《學術論壇》2016年第11期。

④ Martin Prowse, Towards A Clearer Understanding of Vulnerability in Relation to Chronic Poverty, CPRC Working Paper, 2003, 24, p.109.

⑤ N. Henneinger, Mapping and Geographic Analysis of Human Welfare and Poverty-Review and Assessment, Work Resources Institute: Washington D.C., 1998, p.212.

⑥ 方迎風:《沖擊、“能力”投資與貧困脆弱性》,《中國地質大學學報》(社會科學版)2014年第2期;楊文、孫蚌珠、王學龍:《中國農村家庭脆弱性的測量與分解》,《經濟研究》2012年第4期;潘澤泉、羅宇翔:《脆弱性、風險承擔網絡與農村貧困研究——基于湖南10村調查的數據分析》,《中國農業大學學報》(社會科學版)2015年第3期;Datt Gaurav, Hans Hoogeveen eds, Crisis, Poverty and Income Distribution in the Philippines, World Development, 2003, 31(7), pp.1103-1124; Ligon Ethan, Laura Schechter, Measuring Vulnerability, The Economic Journal, 2003, 113(486), pp.95-102; J. Birkamann eds., Measuring Vulnerability to Hazard of National Origin, Tokyo: UNU Press, 2006, p.43.

⑦⑨ 向德平、劉風:《農民合作社在反脆弱性發展中的作用和路徑分析》,《河南社會科學》2017年第5期。

⑧ 楊文、孫蚌珠、王學龍:《中國農村家庭脆弱性的測量與分解》,《經濟研究》2012年第4期;潘澤泉、羅宇翔:《脆弱性、風險承擔網絡與農村貧困研究——基于湖南10村調查的數據分析》,《中國農業大學學報》(社會科學版)2015年第3期;J. Birkamann eds., Measuring Vulnerability to Hazard of National Origin, Tokyo: UNU Press, 2006, p.43.

⑩ 侯利文:《社會工作與精準扶貧:理念牽引、技術靶向與現實進路》,《學術論壇》2016年第11期。

{11} Barbara Bryan Solomon, Black Empowerment: Social Work in Oppressed Communities, New York: Columbia University Press, 1976, pp.14-45.

{12} Julian Rappaport, Terms of Empowerment / Exemplars of Prevention: Toward A Theory for Community Psychology, American Journal of Community Psychology, 1987, 15(2), pp.121-148.

{13} A. Z. Marc, Empowerment Theory: Psychological, Organizational and Community Levels of Analysis, In Julian Rappaport and Edward Seidman (eds.), Handbook of Community Psychology, New York: Kluwer Academic, 2000, pp.43-63; A. B. L. Judith, The Empowerment Approach to Social Work Practice, New York: Columbia University Press, 1994, p.48.

{14} B. Amnon, L. H. Staples, Empowerment: The Point of View of Consumers, Families in Society, The Journal of Contemporary Social Services, 2004, 85(2), pp.270-280.

{15}{29} 潘澤泉、羅宇翔:《脆弱性、風險承擔網絡與農村貧困研究——基于湖南10村調查的數據分析》,《中國農業大學學報》(社會科學版)2015年第3期。

{16} 文章所談到的“有身份的人”主要指鄉村社會有話語權的人,如村“兩委”班子、產業能人、種植大戶、鄉紳等,這些人在農村有一定經濟地位、有相對的影響力,對其他村民有某種程度的號召力。在減貧行動中,吸納這些人的積極性,對實現減貧成效、鞏固減貧成效具有積極作用。

{17} 肖瑛:《從“國家與社會”到“制度與生活”:中國社會變遷研究的視角轉換》,《中國社會科學》2014年第9期。

{18} 左停:《打好三大攻堅戰/“精準脫貧機制創新”系列筆談之四 鄉土資源、知識體系與精準脫貧的內源扶貧機制》,《改革》2017年第10期。

{19} S. Chaudhuri, J. Jala, A. Suryahadi, Assessing Household Vulnerability to Poverty from Cross Sectional Data: A Methodology and Estimates from Indonesia, Co-lumbia University, 2002.

{20}{24} 劉芳:《西方家庭抗逆力的新發展:范式演變與爭論》,《國外社會科學》2018年第2期。

{21} 馮躍:《家庭抗逆力研究:整合思潮評析》,《首都師范大學學報》(社會科學版)2017年第3期。

{22}{28} 魏愛春、李雪萍:《關系網與生命周期:家庭抗逆力本土化研究的維度拓展》,《華東理工大學學報》(社會科學版)2019年第2期。

{23} F. Walsh, Family Resilience: A Framework for Clinical Practice, Family Process, 2003, 42(1), pp.1-18.

{25} [英]馬林諾夫斯基:《文化論》,費孝通譯,華夏出版社2002年版,第15頁。

{26} [英]齊格蒙特·鮑曼:《流動的現代性》,歐陽景根譯,上海三聯出版社2002年版,第48頁。

{27} 文軍、何威:《災區重建過程中的社會記憶修復與重構——以云南魯甸地震災區社會工作增能服務為例》,《社會學研究》2016年第2期。

{30} Amartya Sen曾經強調,“體面出門的能力是人的一種基本可行能力,它應該是研究絕對貧困問題的絕對核心”。對于這個問題,社會工作者更關注的是貧困群體對于羞恥、羞辱等的感覺以及無法平等參與社會活動的體驗,因為充滿這類感覺的人往往會越來越少地參與到社會交往、社會活動之中,這些社會交往、社會活動卻能夠維持他們與外界的關系,直接獲得他者提供的生計資本。長久以往,這種社會交往、參與社會活動機會的缺失,又會反過來侵蝕他們的社會關系,導致他們在貧困體驗中丟失掉很多獲得生計資本的機會。而社會工作者會了解這種心理防御機制的形成過程,這在一定程度上可以開發貧困群體的能動性意志、健康的主體性體驗,從而維持他們與外界的關系,并獲得他者提供的生計資本。

{31} “三留守”人口主要指農村地區的留守老人、留守兒童和留守婦女。

{32} 劉慧:《彈性治理:全球治理的新議程》,《國外社會科學》2017年第5期。

{33} 李文祥、鄭樹柏:《社會工作介入農村扶貧模式創新——基于中國村寨扶貧實踐的研究》,《社會科學戰線》2013年第4期。

{34} 李迎生、徐向文:《社會工作助力精準扶貧:功能定位與實踐探索》,《學海》2016年第4期。

{35} 劉解龍:《精準扶貧精準脫貧中期階段的理論思考》,《湖南社會科學》2018年第1期。

(責任編輯? 陳? 艾)