大英帝國華麗面具下的暗涌

黃立志

殖民統治是非常復雜的進程。在這個過程中,大英帝國展示了兩副面孔:一個強有力的不斷在擴展的帝國,一個在地方卻時不時展示其脆弱性的帝國。19世紀至20世紀初,這既是一段殖民地民眾仍在大量承受殖民壓力的殘忍時期,也是一段不斷孕育未來改變的種子的時期。盡管遭遇政治上的打壓、經濟操控,身處大英帝國殖民統治下的人們,仍展示了他們性格的韌勁與包容,最為重要的是,他們仍然擁有創新的能力、接觸的動力和整合的效力。

回顧歷史大事件

學界用Black experience(黑人體驗,本文譯為被殖民體驗)來形容大英帝國殖民統治下的人們所經歷的一切,這些人中既包括非洲黑人、美洲非裔人,也包括印度人等非白人。這種被殖民體驗沒有固定的中心,它通過勞工運動、文化傳播及政治參與等將亞非歐大陸和美洲大陸聯結起來。大英帝國從17世紀20年代開始從事罪惡的奴隸貿易,帝國下的被殖民體驗隨即誕生。

被殖民體驗的指涉隨著時間遷移不斷更新,但總體而言,它主要是指一種帶有二元論的描述,包括不平等、次等性、臣屬性等源自統治者與被統治者、公民與臣民、殖民者與被殖民者及本國人與非本國人的二元對立。

據不完全統計,1901年,大英帝國管轄下共有4300萬黑人;20世紀30年代,大英帝國管轄內約有5000萬非洲黑人、200萬加勒比海黑人以及自19世紀中葉起到第一次世界大戰前居住在英國的成千上萬的亞洲人。

從時間上分析,19世紀到20世紀初,關于大英帝國統治下的被殖民體驗有幾次大的里程碑事件:

1807年,大英帝國從法令上廢除奴隸貿易;

1834年,帝國開始了象征種族平等的奴隸解放運動;

1865年,牙買加莫特蘭灣發生叛亂,約有400名黑人被殺害,這起事件警示世人,在大英帝國殖民統治下,真正遠離強制與壓迫的奴隸解放運動仍有很長的路要走;

1897年,殖民統治下的黑人已經意識到自我管理的重要性,大英帝國卻表示不愿對黑人自治予以尊重;第一次世界大戰后,從戰場上歸來的黑人老兵們陷入了對帝國深深的失落與理想幻滅之中,他們隨后加入了各種政治組織,要求民族獨立;

20世紀20年代,大英帝國不得不采取間接統治,這使殖民地產生了新的動向;

20世紀40年代,世界性的反抗此起彼伏,大英帝國被迫頒布《殖民地發展與福利法案》,象征性地賦予黑人臣民一些權利與自由,但此時已無法扼制洶涌向前的民族主義浪潮的蓬勃發展。

19世紀到20世紀初,大英帝國下的被殖民體驗,不僅包括從帝國浪漫主義到帝國幻滅的意識形態轉變,也包括政治領域的新動態;此外,一些豐富、具有創意、兼含反抗意識的文化形式也是對這一時期被殖民體驗的完整表達,如語言游戲、宗教創新、流行文化等。

帝國“仁慈”與身份意識

最初,殖民地普通的黑人大眾似乎對大英帝國保留著一種浪漫想象,盡管他們受制于殖民統治,但他們情愿將遙遠的帝國想象成為“正義的中心”,形成所謂的“殖民主義與帝國主義”的二元對立。隨后,緊跟奴隸貿易的廢除,多數白人開始感覺到黑人權利擴張所帶來的威脅,于是在教育與公共事務領域炮制了種族主義論調;但是這些大為偏頗的觀點并沒能阻止黑人地位的持續上升,一些著名的黑人領袖形象被確立起來,并將泛非主義的思潮帶給大眾,在三大洲間形成了一種共有的身份意識。

事實上,殖民主義和帝國主義二者間鮮有區別,但在大英帝國統治初期,黑人民眾傾向于選擇帝國主義而貶抑殖民主義,他們試圖尋找帝國權威的支持來制衡在當地存在的定居者政府(定居者政府主要指由移民到當地進行管理的歐洲人所組建的政府,它與遙遠的帝國政府并不經常一致,它有謀求自己更大利益的需求)。帝國的“仁慈”形象之所以存在,主要得益于以下幾點:首先,通過教育、傳教士、政治運動及文化儀式,大英帝國被描述為一個友善的王國,經由種種宣傳,這種理念深入人心;其次,由于每天都全方位地受到殖民統治的打壓,殖民地的人們需要想象出一個遙遠的帝國形象來從精神上遠離日常的痛苦。這種想象不是某種程度的愛國主義,反而是一種混雜的平衡,它希望帝國對殖民地予以回報,并能做出“好的權力”示范。但不久,這種浪漫主義的想象就灰飛煙滅:當殖民統治進一步確立后,相互欺騙會馬上取代想象中的相互回報。

為了牽制殖民地的獨立傾向,并為大英帝國的聲譽進行辯護,廢奴主義者最終贏得了廢除奴隸貿易辯論的勝利。由于忌憚黑人獨立范圍的不斷擴大,18世紀末到19世紀早期,種族主義的觀念業已產生。到19世紀中期,偽科學種族主義思想與社會達爾文主義思潮盛行,對保守的帝國主義分子來說,這兩種思潮都在支撐著白人統治、黑人臣服的事實。基于此,一種非正式的隔離開始實行。種族主義思想支持剝奪黑人的教育、政治及社會等權利,但是杰出的黑人領袖依然不可阻擋地出現了,比如塞繆爾·克勞瑟成為了英國國教的黑人主教。到19世紀末期,這些英國化的黑人開始抨擊社會現實,他們看到了帝國宣揚的無所不包與種族主義的排斥行為之間的矛盾,于是不再搖擺,而是明確表達了希望確立自我身份的意愿。對掩蓋在“仁慈”帝國形象之下的種族主義實踐的重新認識,促生了泛非主義政治自覺的思潮(泛非主義是指一種政治行動與政治思潮,肇始于19世紀,它是一套希望將整個非洲統一在共有的認知下,從而推動非洲政治獨立的思想體系與政治實踐)。

19世紀到20世紀初,至少有兩波泛非主義思潮。1900年,由非洲克里奧爾精英領導召開了第一屆泛非會議,參加者多數是受過高等教育的知識分子或政治領袖,他們當時的主要目標是企圖喚醒帝國的良心,改變大英帝國對待黑人的態度。然而這些精英們的高出身成為了一種障礙,這一時期的泛非主義僅僅存在于小范圍的黑人精英中。第二階段的泛非會議擴大了受眾范圍,吸引了更多的普通群眾,在會議中所表達的主題思想、動議與實踐不再是尋求帝國的妥協,而是進一步提出了自治理念。從意識形態上的綏靖到廣泛動員的政治活動是革命性的轉變,催生了20世紀40~60年代的許多重要社會性事件與突變。其中,牙買加黑人領袖馬庫斯·加維是這些變革的杰出代表之一。

政治歧視與民族獨立

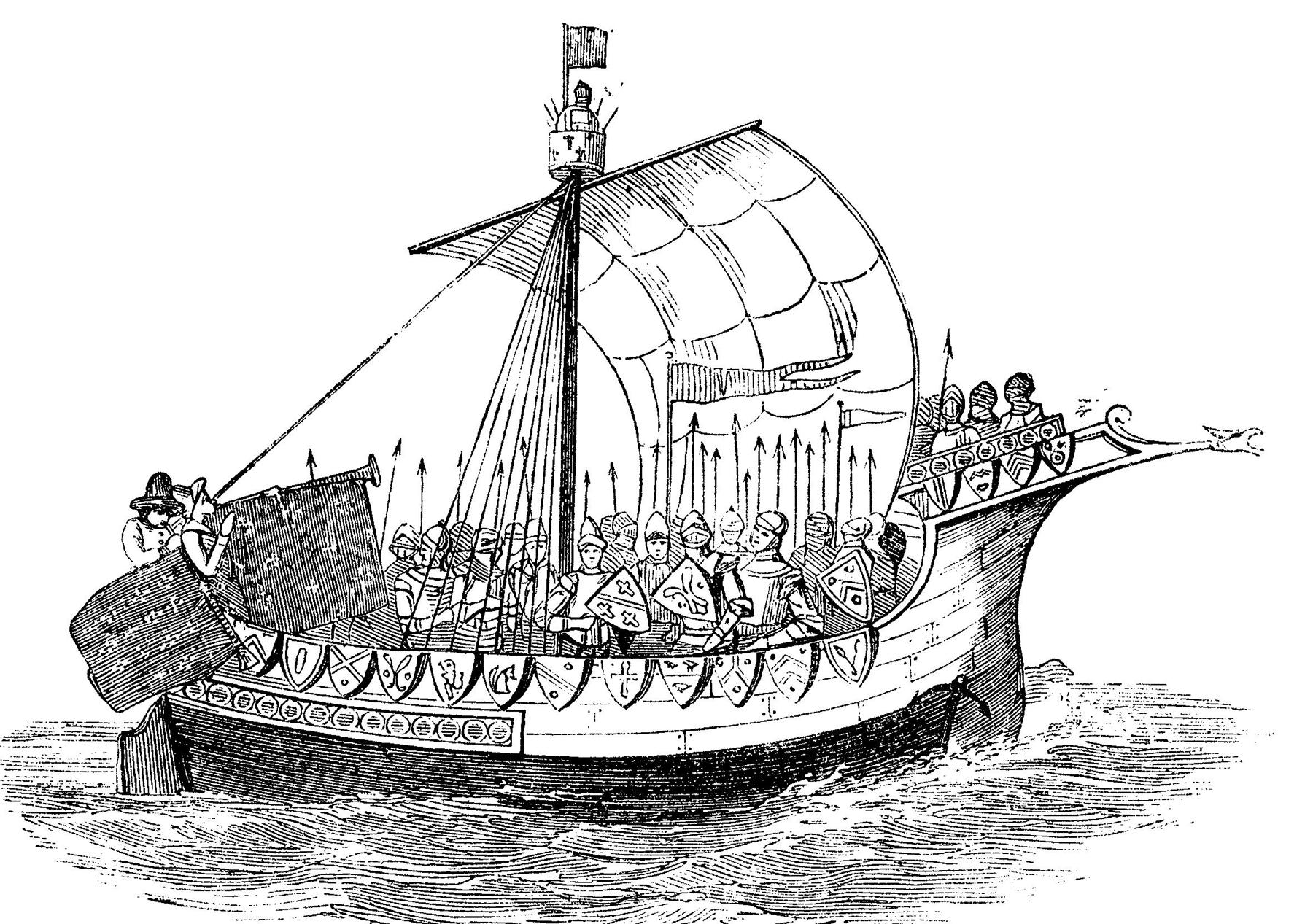

長久以來,非洲人一直作為大英帝國軍隊的輔助。18世紀,黑人軍隊被帝國當局認定為“貂皮手臂”,非洲軍人幫助大英帝國征服了從加勒比海到西非海岸的大片區域。然而,第一次世界大戰成為了鮮明的轉折點。盡管長久以來享受著非洲源源不絕的軍力供應,大英帝國卻并沒有意識到對黑人軍人匹配以同等尊重的重要性。由于付出不被認可,黑人老兵們從戰場歸來后,對大英帝國所宣揚的“平等及回報”充滿了失望,一種強烈的失落感與幻滅感愈演愈烈。作為一種替代,這些歸來的老兵們積極地參與到各種政治組織中,強烈要求民族獨立。

性別的歧視也是黑人政治體驗的重要組成部分,與女性的權益與權利的不平等休戚相關。在殖民地,女性被排除在公共領域之外,享有的教育及公共資源非常有限。殖民統治體系進一步將男權觀點加諸于黑人社群:所有的工作僅對黑人男性開放,酋長、勞工、農民等全部都是黑人男性,黑人女性好像與殖民統治完全沒有瓜葛。女性被認為政治參與無能,在一些殖民地,黑人女性還要遭受屈辱性的醫療測試等,所有的殖民法律支撐著男性對女性的掌控權。家庭包辦婚姻進一步加強了這種性別不平等。當然,也有一些女性享有非正式的權利,但這種情況僅僅是因為他們的丈夫居于殖民統治權力的頂端。

從體制上看,黑人的次等性被白紙黑字限定著,依照殖民法律,黑人無法像普通公民一樣享有習慣性權利、自由權及受保護權,黑人也被禁止參加各種文化活動及擁有政治權利。

在日常的殖民管理中,非洲的中間人擔任了一些不重要的職位,但也產生了一定影響。非洲中間人主要指那些在政府或相關機構擔任翻譯員、調解員、錄音員等職位的非洲人。他們幫助殖民者與當地民眾進行溝通,為雙方提供信息,監控殖民政策的實施,以進一步加固殖民統治。

實際上,非洲中間人和殖民統治者間形成了某種相互依賴的關系。不過這種相互依賴式的關系并沒有持續多久,當殖民統治確立下來,殖民當局逐漸穩固時,便不再需要非洲中間人。在殖民統治步入正軌前,非洲中間人還可以升至一些較高的職位,但在殖民統治加固后,他們便可以隨意地被免掉,有些人甚至被逮捕、被監禁、被流放。

禁錮壓制與文化進步

大英帝國殖民統治時期,黑人的文化抵抗主要表現為語言游戲和破壞。

由于在許多領域受到禁錮和壓制,“用文字回擊”成為黑人表達不滿的吶喊,這也被認為是反殖民主義的一種方式。與此同時,還有其他一些形式,如“黑人命名”,黑人們以皇家的儀式來命名自己的孩子,如“茱比利”(意為25周年慶),以此來表達對皇室的忠誠;再如,人們在命名中找到了自我確認與自我表達的樂趣,“吉庫尤”(呼應吉庫尤族)、“肯雅塔”(意為肯尼亞人)等名字也表達了他們的自我定位。我們可以將這些通過命名或專有名詞進行的語言游戲視為一種克里奧爾化的創造,這是一種更關注普通人的生活而非反抗的文化,通過掌控、模仿及改變,人們互相取樂,并找到了一種自我存在感。

在體育界,板球代表著進步,與對帝國的成功挑戰。板球最初被視為一種小資的文化、一種公共學校的道德體現以及一種真正的英國特性。那么,在殖民的邊緣地帶,對板球的出色掌握就成為了以體育來要求解放的象征。板球先是被引進到加勒比海半島的精英學校,很快就傳播到工人階級;隨后,下層居民也開始在大街上、后院里、海灘旁盡情地玩耍。

對基督教的糅合及創新在殖民開始前就已經產生,不過在殖民時期,它不斷得到加強,殖民統治結束后進一步走向興盛。最開始,基督教以為殖民辯護的角色而存在,殖民被認為是將文明傳播給野蠻人。但事實上,基督教遠比帝國的領域要寬廣。19世紀,民眾已經掌握到蘊含在基督教中的解放精髓,并取之作為反抗的象征;同時,他們還以基督教義作為教化廣大民眾識字的媒介。19世紀末,一些非洲獨立宗教開始出現,人們將本土元素糅合進基督教。如在南非約翰內斯堡出現的曼格那·莫科尼埃塞俄比亞教,類似的宗教鼓舞著人們去體驗自治,這些新形式的宗教同時包含著預言與政治兩種成分。

流行文化也是承載黑人愉悅與創造性的領域。卡利普索民歌、奇木蘭加解放者音樂、爵士樂、強節奏爵士樂、非洲打擊樂及雷蓋樂等藝術形式給當代藝術帶來了無窮無盡的靈感。豐富的音樂形式被認為是自我獨立的一種表現,它們取代了在種植園、擁擠的礦工宿舍及其他殖民領域的痛苦和壓抑。

可以說,以上的種種文化體驗代表著文化混雜與文化整合。通過這種文化多元主義與語言多元主義,非洲人將自己與大英帝國的統治相聯結;通過這種文化整合,一顆帶有共享性的非洲認同的種子被播撒,隨后在全球掀起了巨大的改變。

貿易壟斷與客觀遺產

由于海上貿易的發展,殖民地的港口成為發展最快的區域,由此在非洲內陸農村與港口城市間形成極不均衡的發展情況。由于強制勞動體系的施行,主仆關系大行其道,這不僅意味著嚴峻的工作環境,如采礦工業的極端危險與勞累,也折射出帝國的貿易商人對黑人工人的極度不信任。

土地的管理及所有權也是極具爭議的領域。在澳大利亞,土著居民區被無償清除,土地被無償征用,本土居民只能移居到邊緣地帶。1911年,加拿大土著人僅占有不到1%的土地。在19世紀的大部分時間里,大英帝國下的契約勞工主要來自南亞和中國。1879—1920年,約有6萬南亞人在斐濟當勞工。19世紀90年代,約有3萬印度人在肯尼亞修建鐵路,超過一半的勞工在鐵路建設過程中死傷。在種植園工作的工人,其工作環境也好不到哪兒去,同樣面臨高死亡率的威脅。可惜的是,這些勞工并沒有收到應有的回報。1899年,新西蘭禁止非白人移民;1901年,澳大利亞緊隨其后頒布了類似法律;1910—1913年,加拿大和南非也出臺了類似禁令。

客觀上來看,這種經濟體系也留下了一些遺產。如烏干達-肯尼亞鐵路幫助這個地區建立了聯系網絡,是潛在的財富與效率的象征;在倫敦,大量存在的水手團體也代表著他們在某種程度上融入了英國工人階級。從主觀上講,我們不能說大英帝國的殖民統治有受益地方的屬性,所有的框架與機構僅僅是為了宗主國的利益;但是,我們可以肯定的是,非洲人民堅忍的性格,他們在困苦環境下越發繁盛的脾性,以及通過微妙的表達進行創造及把痛苦轉移的心氣。