吐魯番出土契約文書(shū)所見(jiàn)唐代房屋租賃

李明 馮金忠

【關(guān)鍵詞】吐魯番文書(shū);房屋租賃;契約文書(shū);唐代

【摘要】唐代商品經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展促進(jìn)了房屋租賃市場(chǎng)的繁榮,吐魯番出土的房屋租賃契約文書(shū)為研究唐代房屋租賃提供了第一手資料,也提供了一個(gè)新的視角。65TAM40∶28號(hào)文書(shū)《唐杜定歡賃舍契》的簽訂時(shí)間應(yīng)為唐永徽元年(650),從性質(zhì)上看,它并非一件以寺院常住為主體的房屋出租契約,所出租房屋系僧練伯之私產(chǎn)。結(jié)合其他隋唐房屋租賃文書(shū)可知,唐代房屋租賃出現(xiàn)了一些新特點(diǎn),例如契約參與者的變化、契約中特殊要求條款的消失、房屋租金支付更多使用銀錢、悔約懲罰措施的明確化等。在此基礎(chǔ)上,對(duì)唐代房屋租賃契約書(shū)式進(jìn)行了復(fù)原。

唐代社會(huì)經(jīng)濟(jì)繁榮,人口流動(dòng)性增強(qiáng),房屋需求逐漸增多,無(wú)論是居住還是商業(yè)經(jīng)營(yíng)都需要房屋。當(dāng)時(shí)社會(huì)獲取房屋的方式包括自己建造、購(gòu)買、賞賜、租賃等。相比而言,租賃房屋花費(fèi)較少,靈活性強(qiáng),較好地適應(yīng)了社會(huì)發(fā)展需要,故在唐代得到了迅速發(fā)展,并出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)。從租賃主體來(lái)看,既包括上層官僚權(quán)貴,也包括普通百姓;既包括士、農(nóng)、工、商等階層,也包括僧、道等宗教人士。房屋租賃成了當(dāng)時(shí)社會(huì)各階層日常生活的重要組成部分。

近些年,隨著社會(huì)史研究的異軍突起,特別是研究視角的下移,唐代房屋租賃問(wèn)題也開(kāi)始為學(xué)界所關(guān)注。但傳統(tǒng)史籍中有關(guān)房屋租賃的材料少且零散,資料的匱乏一直是制約唐代房屋租賃研究的瓶頸,而吐魯番出土文書(shū)一定程度上彌補(bǔ)了這一缺憾,為研究唐代房屋租賃問(wèn)題提供了第一手資料,也提供了一個(gè)新的研究視角。

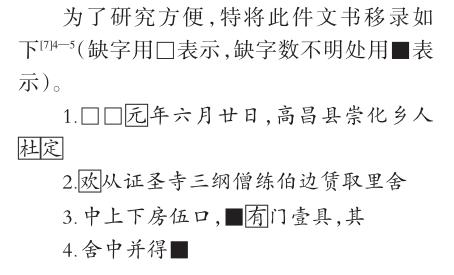

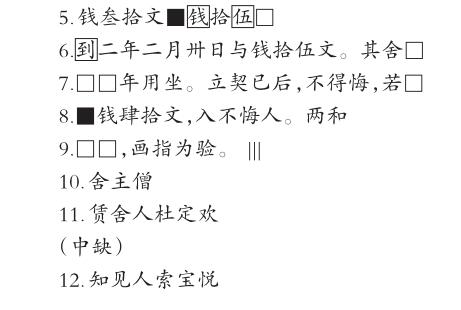

迄今為止,吐魯番出土文書(shū)中可以明確判定為房屋租賃契約的唐代文書(shū)共有4件:64TKM1∶33(a)2號(hào)文書(shū)《唐貞觀十四年(640)汜歡□賃舍契》[1]5、65TAM42∶92號(hào)文書(shū)《唐杜定歡賃舍契》[2]145、65TAM40∶29號(hào)文書(shū)《唐某人賃舍殘契》[2]299、65TAM40∶28號(hào)文書(shū)《唐杜定歡賃舍契》[2]298。這4件文書(shū)內(nèi)容涉及房屋租賃雙方、時(shí)間、違約、第三方等信息,但均殘缺不全。陳鵬生[3]441、盛會(huì)蓮[4]、張無(wú)盡和伍成泉[5]、楊慧玲[6]等曾在各自的研究中對(duì)這些文書(shū)有所涉及,但由于不是專題研究,對(duì)文書(shū)的解讀尚有未盡之處,從而在一定程度上影響了對(duì)唐代房屋租賃問(wèn)題的認(rèn)識(shí)。其中65TAM40∶28號(hào)文書(shū)(圖一)內(nèi)容相對(duì)完整,包含的信息也更加豐富,特別是它與其它3件文書(shū)中租賃房屋的用途有所不同,是一件非居住型房屋租賃契約,出租者為寺院僧人(三綱)。根據(jù)文書(shū)中種種信息,筆者傾向于認(rèn)為這件文書(shū)并非一件以寺院為主體的房屋出租契約,在研究唐代房屋租賃方面具有一定的特殊性。本文即以此文書(shū)為主要研究對(duì)象。

一、65TAM40∶28號(hào)文書(shū)時(shí)間和性質(zhì)之判定

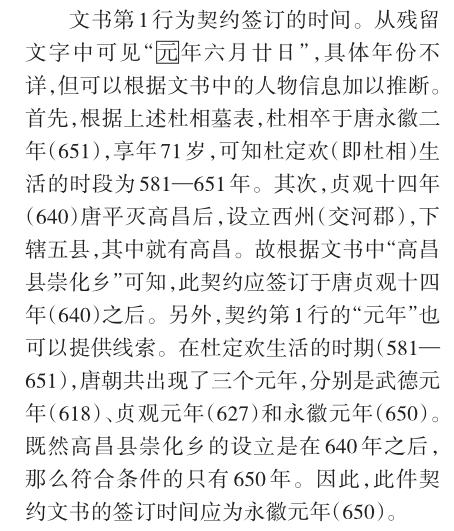

此件文書(shū)中,賃舍人為高昌縣崇化鄉(xiāng)的杜定歡。杜定歡在吐魯番出土的其他文書(shū)中曾多次出現(xiàn),如《唐杜定歡舉錢殘契》[2]297、《唐杜定□舉錢殘契》[2]297、《唐杜定歡雇人放馬契》[2]299。杜定歡雇人放馬,還經(jīng)營(yíng)借貸,可知他家境比較富足。同一塋區(qū)阿斯塔那42號(hào)夫婦合葬墓出土的《唐永徽二年(651)杜相墓表》記載:“維永輝二年,歲次辛亥,二月朔乙丑,廿日甲申,武牙將軍杜相,轉(zhuǎn)武騎尉,春秋七十有一,□藏斯墓之表也。”[8]據(jù)學(xué)者考證,杜定歡與杜相為同一人[9],他曾任武牙將軍,后轉(zhuǎn)武騎尉,可知此人并非貧無(wú)所居,因此,他所賃的房屋很可能并非自己居住,而是用來(lái)轉(zhuǎn)租或經(jīng)商的。

唐高昌縣,屬于西州,崇化鄉(xiāng)為高昌縣下轄諸鄉(xiāng)之一[10]。1964年,阿斯塔那35號(hào)墓(史玄政墓)出土的神龍三年(707)高昌縣崇化鄉(xiāng)點(diǎn)籍樣中也提到了崇化鄉(xiāng)。

證圣寺,位于高昌縣,始建時(shí)間不詳。阿斯塔那509號(hào)墓出土的《唐西州高昌縣出草帳》中亦提到了“證圣寺貳拾壹束,開(kāi)覺(jué)寺叁拾伍束”[11]262。

三綱,為各佛寺所設(shè)的三種職位,一般指上座、寺主、維那,或者指上座、維那、典座。《大宋僧史略》中記載:“寺之設(shè)也,三綱立焉,若網(wǎng)罟之巨綱,提之則正,故曰也。”[12]

僧練伯,與中原內(nèi)地僧人稱法號(hào)不同,其名字構(gòu)成是在僧字之后加上其俗名。敦煌吐魯番文書(shū)中所見(jiàn)僧人名字還有一種表達(dá)方式是俗姓+法號(hào),例如P.3394號(hào)文書(shū)中有僧人“張?jiān)鹿狻保渲袕垶槠渌仔眨鹿鉃樯_@是僧人世俗化的一種表現(xiàn)。

第2行“從證圣寺三綱僧練伯邊賃取里舍”,可知舍主是證圣寺的三綱僧練伯。這就出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題,這個(gè)房屋是寺院房屋即所謂“常住”,還是僧練伯個(gè)人的私產(chǎn)呢?

眾所周知,魏晉以來(lái),中國(guó)佛教發(fā)展迅速,并逐漸形成了龐大的寺院經(jīng)濟(jì),一些寺院擁有大量土地、碾硙、邸店等,并擁有依附民戶,例如佛圖戶、僧祇戶、寺戶、凈人等,還經(jīng)營(yíng)高利貸,進(jìn)行商業(yè)活動(dòng)[13]。在唐代,房屋租賃也是佛教寺院重要的收入來(lái)源。例如,收入《金石萃編》的唐武宗會(huì)昌元年(841)五月修繕大像寺碑記載:“東市善和坊,店舍共六間半。”[14]另?yè)?jù)《福田寺置粥院碑》記載,常儼法師在寺內(nèi)置粥堂施與眾僧及往來(lái)僧俗29年,并且“與常住造立鋪店,并收質(zhì)錢舍屋,計(jì)出緡鏹,過(guò)十萬(wàn)余資”[15]。常儼法師所住持的福田寺造立鋪店用于出租,房屋租賃收入獲利甚豐,每年竟逾十萬(wàn)。這樣的例子在唐代并不乏見(jiàn),以致于唐武宗會(huì)昌五年(845)初頒布的一道赦令中專門提及“即有富寺……私置質(zhì)庫(kù)、樓店,與人爭(zhēng)利”[16],顯示出這一問(wèn)題的嚴(yán)重性。但以上材料中所反映的出租房屋均是寺院之房產(chǎn),而65TAM40∶28號(hào)文書(shū)中僧練伯的房舍似乎并非此類,應(yīng)系其個(gè)人私產(chǎn)。

首先,“里舍”一詞在《漢語(yǔ)大詞典》中解釋為私人住宅。例如,《后漢書(shū)·橋玄傳》:“數(shù)月,復(fù)以疾罷,拜太中大夫,就醫(yī)里舍。”[17]《資治通鑒》卷五七漢靈帝“光和二年(179)四月”條:“時(shí)(王)甫休沐里舍。”胡三省注曰:“里舍,私第也。”[18]因此,杜定歡所賃應(yīng)為僧練伯的私人住宅,不能因?yàn)樯毑巧耍覟槿V,就遽然將其定性為寺院房屋。

僧人擁有私產(chǎn)是中國(guó)古代普遍存在的現(xiàn)象。遠(yuǎn)在北魏時(shí)期,沙門統(tǒng)惠深在宣武帝永平二年(509)冬上疏中即指出:“比來(lái)僧尼,或因三寶,出貸私財(cái)。”[19]敦煌文書(shū)P.3410號(hào)《沙州僧崇恩析產(chǎn)遺囑》中記錄了僧人崇恩在寺外有田地、房舍、耕牛等,雖無(wú)妻兒,卻有養(yǎng)女。郝春文認(rèn)為其養(yǎng)女出嫁前與崇恩一起生活在寺外家中,崇恩在遺囑中申明死后將買來(lái)的小女子供養(yǎng)女驅(qū)使,還雇傭僧文信為其管家[20]。可見(jiàn)僧人在寺外擁有大量私財(cái)并不奇怪。盡管《彌沙塞部和醯五分律》卷二五中規(guī)定“四方僧有五種物不可獲、不可賣、不可分”,包括“一住處地,二房舍,三須用物,四果樹(shù),五華果”[21],明確指出房屋不可獲得、不可賣,但這些小乘僧律在佛教日益中國(guó)化的背景下一步步被突破,乃至被棄之如敝屣。

二、65TAM40∶28號(hào)文書(shū)所見(jiàn)唐代房屋租賃的程序和內(nèi)容

《唐律疏議》[22]《唐會(huì)要》[23]等典籍對(duì)唐代房屋租賃規(guī)定均有所涉及,但對(duì)現(xiàn)實(shí)生活中簽訂契約的具體情況則未言及,這也是吐魯番文書(shū)中房屋租賃契約文書(shū)獨(dú)特的價(jià)值所在。

此件文書(shū)中第3行提到“上下房伍口”,說(shuō)明其所賃房屋的位置和數(shù)量。古代用上房、下房區(qū)分正房和廂房。“有門壹具”,是在清列屋舍財(cái)產(chǎn)設(shè)施,其后還有“舍中并得”句,應(yīng)該也是在條列房屋內(nèi)的其它設(shè)施。

第5行“錢叁拾文”,應(yīng)該是房屋的租賃價(jià)格;“錢拾伍”不知何意,但聯(lián)系下一行“到二年二月卅日與錢拾伍文”,都是錢15文,而總價(jià)為30文,因此不難推斷,杜定歡、僧練伯二人采取的是分期付款方式,租金分兩次付完,一次15文,“錢拾伍”之前的空缺應(yīng)該是約定的時(shí)間。從第1行的“元年六月廿日”,到支付尾款的“二年二月卅日”,中間間隔了8個(gè)月零10天。

第7、8行“立契已后,不得悔,若……錢肆拾文,入不悔人”,這是對(duì)雙方悔約行為的懲罰規(guī)定,完整意思應(yīng)為“若悔,罰銀錢肆拾文”:如果一方先悔約,就要罰款40文,交給未悔約的一方。吐魯番出土的另一份房屋租賃文書(shū)65TAM40∶29號(hào)文書(shū)《唐某人賃舍殘契》中也提到“有一人先悔者,罰銀錢貳拾肆文”[2]299。在其它類型的契約中也規(guī)定有悔約罰款金額,如《高昌延壽十四年(637)康保謙買園契》有“若有先悔者,罰銀錢壹伯文入不悔□”[1]22。以上契約中規(guī)定的金額并不一致,可知悔約罰款的數(shù)額并非固定值,應(yīng)該是雙方約定,與交易金額高低有關(guān)。

第8、9行“兩和□□,畫(huà)指為驗(yàn)”是契約中的常用語(yǔ),空缺兩字應(yīng)為“立契”。“兩和”即強(qiáng)調(diào)交易雙方都認(rèn)同此次交易,《唐律疏議》“賣買不和較固”條疏曰:“賣物及買物人,兩不和同,而較固取者,謂強(qiáng)執(zhí)其市,不許外人買。”[22]1869可見(jiàn)唐律也重視交易中的“兩和”,若不能兩和則是觸犯法律。在“畫(huà)指為驗(yàn)”后有三條豎線,類似一個(gè)“川”字,應(yīng)該是按手印的變形或者替代。在其他類型的租賃文書(shū)中也經(jīng)常見(jiàn)到一條或者兩條豎線。推測(cè)比較正規(guī)的是畫(huà)三道,與手型相似,后來(lái)越來(lái)越隨意,畫(huà)兩道甚至一道,僅具象征意義了。

契約最后是在場(chǎng)人的簽押,包括舍主、賃舍人、知見(jiàn)人。由此可知,該文書(shū)當(dāng)系原件而非抄件。該文書(shū)第11和第12行中間缺少的一行,據(jù)前引另一份《唐杜定歡賃舍契》(65TAM42∶92)[2]145的署名簽押,可知缺少處應(yīng)為保人。吐魯番出土的唐代部分契約中,有些保人署名處會(huì)直接寫明其身份、籍貫、與當(dāng)事人關(guān)系等,如“保人西州百姓石早寒年五十”[11]279,目前所見(jiàn)房屋租賃文書(shū)中尚未見(jiàn)如此詳細(xì)者。保人是契約的擔(dān)保人,在契約關(guān)系中要承擔(dān)連帶責(zé)任。唐律對(duì)其有專項(xiàng)規(guī)定:“諸保任不如所任,減所任罪二等;即保贓重于竊盜從竊盜減。若虛假人名為保者,笞五十。”[22]1763如果保人不能履行自己的職責(zé),就要受到法律制裁。

知見(jiàn)人,又稱“見(jiàn)人”,見(jiàn)證契約簽訂成立,若發(fā)生糾紛,需承擔(dān)作證義務(wù)。不同的責(zé)任決定了保人、知見(jiàn)人身份的不同,楊慧玲認(rèn)為“:保人年齡8至60歲,身份復(fù)雜,多為被保人之親屬……契約中見(jiàn)人、知見(jiàn)人為契約的見(jiàn)證人,身份上有節(jié)度幕府職官,下有村、里、鄉(xiāng)官和百姓。”[6]

舍主簽押處只有一個(gè)“僧”字,并沒(méi)有簽名和畫(huà)押。楊際平、李卿認(rèn)為這只是契約簽訂使用慣語(yǔ)的一種體現(xiàn),是格式化了的套話[24]。陳鵬生認(rèn)為:“古代的文書(shū)在書(shū)寫時(shí)需要注意雙方當(dāng)事人的身份,在文書(shū)中居于主動(dòng)地位的一方受到尊敬,往往只書(shū)姓氏不寫名字,往往也不在文書(shū)上署名。”[3]441筆者較認(rèn)同陳鵬生的觀點(diǎn),因?yàn)槟壳翱吹降暮炑禾幦泵拇蠖嗍瞧跫s中出租、舉錢等一方,如《唐總章三年(670)張善熹舉錢契》中作為錢主的左憧熹亦沒(méi)有簽名畫(huà)押[2]223。可以認(rèn)為,他們?cè)谄跫s中占主動(dòng)地位,對(duì)此次交易有拒絕的權(quán)力。且我們現(xiàn)在可知的4件唐代房屋租賃契約均沒(méi)有證據(jù)證明存在一式兩份的情況,這種單本契約極有可能保存在權(quán)利人手中。因此,作為房東的練伯居于主動(dòng)地位,可能是其主動(dòng)出賃房屋,因此沒(méi)有簽名畫(huà)押。

三、唐代房屋租賃出現(xiàn)的新特點(diǎn)

通過(guò)以上對(duì)65TAM40∶28號(hào)文書(shū)內(nèi)容的解讀,聯(lián)系唐代另外3件租賃契約,我們可以窺見(jiàn)唐代房屋租賃文書(shū)的內(nèi)容和簽訂過(guò)程。《吐魯番出土文書(shū)》第一冊(cè)收錄有高昌地區(qū)出土的4件隋代房屋租賃契約:72TAM153∶35(b)號(hào)文書(shū)《高昌延昌卅七年(597)賃舍券》[7] 280、69TKM38∶4號(hào)文書(shū)《高昌價(jià)善賃舍殘券》[7]252、72TAM153∶41號(hào)文書(shū)《高昌賃舍殘券》[7]285、67TAM364∶9-2號(hào)文書(shū)《高昌卯歲尼高參等二人賃舍券》[7]389,將隋唐兩代契約進(jìn)行比較,我們發(fā)現(xiàn)唐代的房屋租賃契約文書(shū)出現(xiàn)了一些新特點(diǎn)。