《世說新語》:魏晉一段煙云水氣的風骨

荷衣

魏晉是一個戰火頻仍,政權更迭不斷的亂世,也是一個精神自由,美學藝術打開新境界的盛世。就像狄更斯的名句:“這是一個最好的時代,也是一個最壞的時代;這是一個智慧的年代,這是一個愚蠢的年代。”魏晉就是這樣一個重重矛盾的時代,有必須時刻直面的死亡,也有因生命無常而誕生出的“人”的覺醒。

因為洞悉了生命的無常,打破了禮教的束縛,魏晉的名士活成中國史上最有趣,最自由,最恣意,最灑脫的一群文人,他們追求人格之美、思想之美、自然之美、精神之美、儀容之美、深情之美、形式之美、語言之美,性情之美,以文學、以書法、以繪畫、以詩歌、以雕塑,甚至以生命書寫著魏晉風骨。

《世說新語》里有一則小故事,一日夜里,瓊英紛紛,玉蕊匝地,住在山陰的王徽之半夜醒來,命人開窗上酒,一邊賞雪一邊小酌。望著眼前一片皎潔無暇的天地,他吟誦起了左思的《招隱》,忽然間就想起來戴逵這位隱士。于是,當即命人駕小舟前往刻縣,一夜風雪茫茫,涉水而來,就在次日清晨趕到戴逵家門口時,王徽之卻命人原路返回。隨行的人不解,忙問緣由,王徽之說:“吾本乘興而來,興盡而返,何必見戴?”

王徽之出生于瑯琊王氏,這是一個在魏晉十分顯赫的氏族,他的父親是王羲之,弟弟是王獻之,兩人并稱書法史上的“二王”,在這樣一個群星閃耀的家族,王徽之不僅沒有黯然失色,反而以率真灑脫的名士風度,成就了他書法和人格的風骨。后人評價他的書法“徽之得其(王羲之)之勢”,可見他的書法成就之高。

在眾多的兄弟之中,王徽之與王獻之感情最深厚,王徽之與王獻之皆病,王獻之先去世,因為擔憂他的身體,不敢將這個消息告訴他。王徽之一直記掛著王獻之,便問身邊的人,為什么一直沒有子敬(王獻之的字)的消息。”身邊的人支吾不肯作答,他隨即明白自語:“此已喪矣”。說話時他的表情看似很平靜,并馬上叫來車馬前去奔喪。來到靈堂,他取來王獻之的琴,以琴聲寄托哀思,雖未落淚卻越彈越難過,終不成曲調。于是以琴擲地,長嘆一聲“人琴俱亡”,此后,不過一個月,王徽之也隨之故去。

竹林七賢之中的王戎說過:“情之所鐘,正是我輩。”同為瑯哪王氏子弟王徽之也和他先輩王戎一樣,向外不羈,向內深情,淡然隨性的外表下是一顆濃烈而深情的心,他以生命注釋了深情之美,性情之美的魏晉風骨。

“乘興而來,興盡而返”的故事里戴逵緊閉的門扉像是一個美麗的布景板并沒有多少人去關注,其實只要輕輕地推開它,就能看到《世說新語》里另一則故事。戴逵后來知道這件事曾說過:“徽之不囿于禮,獨鐘于情,真是我的知心朋友。”只有同樣超然通達的戴逵才會了解和懂得欣賞王徽之的率性和瀟灑,因為在骨子里他們都是同樣的人。

戴逵是東晉著名的美術家、雕刻家,因為琴藝絕倫,畫技高超早早就聲名遠播,當時的太宰武陵王司馬晞聽聞他的鼓琴之聲清逸超俗,便遣人請他去為自己演奏。看到來使后,戴逵心生怒意,覺得司馬晞這是將自己當作伶人來對待。于是,當著使者的面將琴砸碎,并說道:“戴安道(戴逵的字)不為王門伶人。”他的做法得到許多清流之士的贊賞,老師范宣也覺得這個弟子最有自己的風骨,對他更加欣賞,還將自己的侄女許配給了他。

佛教自漢末傳人中國后,到了東晉開始大規模的盛行。當時的佛造像人物的面貌神情都以印度本土傳來的為準,并不十分符合中國人的審美。戴逵并不像其他人那樣一味以舊時摹本造像,他將自己的審美和大眾的喜好融人其中,雕塑出了有中國本土面貌的佛像,這就是被稱為“南朝式”中國本土化佛像雕塑藝術。之后,他還獨創了夾纻漆像藝術。

雖然戴逵對佛教也進行了深人研究但他卻并不像世人那樣盲目崇拜跟隨。對于佛教的因果報應之說不以為意。為此,他還與當時的高僧慧遠、周續之師徒反復辯論,以至于高僧在他面前也啞口無言,之后他還寫了《釋疑論》闡明了自己的質疑和觀點。其實戴逵寫的文章還有許多,諸如《流火賦》、《棲林賦》、《竹林七賢論》等,可以說戴逵也是當時的散文大家,只是他的畫名和雕刻之名太盛,文名在其光輝下則不太顯了。

戴逵終身未人仕,為了躲避朝廷的屢次征請,甚至躲避在外,后來請好友謝玄上疏,請孝武帝絕其召命,才得以重返家鄉。他一生隱逸鄉間,卻用畫筆和雕塑的形式之美,自然之美鑄就了他的魏晉風骨。

魏晉時期人們不僅推崇天然的音樂,對人性亦是如此,嵇康和阮籍就提出過“越名教而任自然”的觀點,他們主張掙脫禮法的束縛,遵從本心,追求人性的解放和思想的自由,這些觀點無疑是對統治階層的挑戰,也是造就了嵇康的人生以悲劇結束的根源。

在洛陽城外嵇康用撫琴寫字的手一錘錘鍛打著燒紅的鋼鐵,在他看來做一位自由自在的打鐵匠也不愿意與豎子們同殿稱臣,他的“越名教而自然”的主張和他不合作的態度都在無形中激怒了司馬昭。

景元四年(263年),呂安的妻子徐氏被其兄長呂巽迷奸,使徐氏羞憤難當,自縊身亡。呂安得知后欲將呂巽告上官府。嵇康與這兩個兄弟均有交情,因此出面勸了呂安,請他以家族的名譽為重,不要將此事鬧大。然而,令人沒想到的是呂巽憂心自己的把柄落在弟弟手中,反而誣陷呂安“撾母”不孝,致使呂安被司馬昭下獄。嵇康得知后寫了《與呂長悌絕交書》,與呂巽絕交,并出面為呂安作證,因而觸怒了司馬昭。原本這件事并不足以致命,但是與嵇康素有恩怨的鐘會趁機進言,陷害嵇康,導致司馬昭一怒之下,以破壞禮教之名處以極刑。

消息傳出后,群情激憤,就在行刑的當日,三千名太學生集體請愿,請求朝廷赦免嵇康,并請他來太學任教。然而朝廷并沒有答應他們的請求。嵇康看著下面的眾人,神色平靜地向兄長要來古琴,當場彈奏了一曲《廣陵散》。曲罷,嵇康嘆息道,從前袁準曾跟我學習《廣陵散》,我每每吝惜而固守不教授他,此曲如今絕矣。說完之后,從容就戕。在臨終之際他沒有后悔自己所堅持的思想和堅守的志趣,他只是遺憾自己的音樂無人繼承,他以生命詮釋了人格之美,思想之美的魏晉風骨。

嵇康的人生雖然慷慨悲壯,卻也快意隨心,而常常和他的名字一起出現的好友阮籍卻不能如他一樣活得恣意。在阮籍看似狂放張揚的表象下隱藏著一顆敏感細膩的心,他的悲哀無處宣泄,只能長嘯當哭,他是竹林七賢中影響力最大的人物之一,也是最具有悲劇色彩的人物。

有兩個成語出自阮籍,分別是“青眼有加”,“白眼相向”。阮籍常對人做青白眼,看到遵循禮俗的俗人就以白眼看之。他的母親去世時,親朋前來吊唁他也是如此,嵇喜吊唁時他就白眼相對,等到嵇康聽到消息后,抱著酒挾著琴前來,阮籍就以青眼待之。

因為“青眼有加”這個成語還演化出“垂青”,“青睞”,“青盼”等一系列和青有關的詞語。青眼其實就是黑眼的意思,當兩眼正視時,黑色的眼球直視對方,表達對人的賞識和重視,而這世間能得到阮籍賞識和重視的人顯然不多,所以他才會對世界翻一個大大的白眼,表達心中的不屑。

困于亂世之中阮籍有匡國之志卻沒有施展才華的舞臺,他想要退而求其次,嘯傲林泉,夷游山水卻因為司馬氏需要有他這樣的賢達之士做幌子而委身官場。強行將這矛盾統一在一起也是他痛苦的根源。

阮籍喜歡一個人駕著木車,木車上載著酒,他醉醺醺地信馬由韁,漫無目的的行駛,待到無路可走時他就嚎陶大哭,哭地盡興后再返回。意有所郁不能無所瀉,現實的壓抑總需要一個排解的方法,他像一個孩子一樣想要哭出所有的委屈,以疏狂不羈對抗命運,以放浪形骸表達不滿。他說:“時無英雄,使豎子成名。”他口中的豎子是誰已不可考,但是他內心的痛苦卻又那么真實。

阮籍是建安以來第一個全力創作五言詩的文人,他的《詠懷詩》更是以深沉的筆墨,寄托了人生的悲哀和生命的意識,字句之間都是陶性靈,發幽思的啟迪,引起后世無數詩人的效仿,對五言詩的發展產生深遠影響。阮籍以他的文字之美,思想之美,品質之美寫就了他的魏晉風骨。

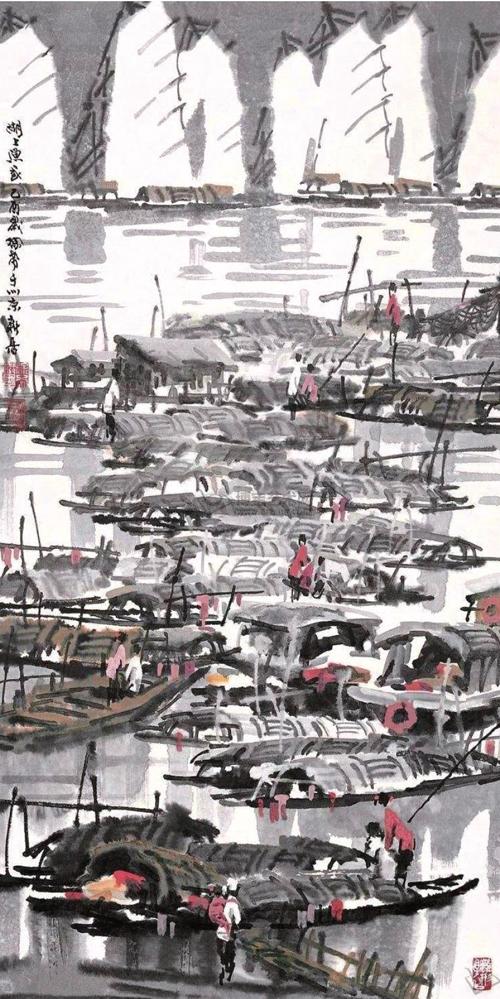

《世說新語》里魏晉的名士們鮮活而生動,筆者劉義慶三言兩語就勾畫出了他們的特點和性情,王徽之的灑落不羈,戴逵的超逸絕塵,嵇康的爽朗清舉,阮籍的率真狂放都躍然紙上。正如明人胡應麟的評“讀其語言,晉人面貌氣韻,恍然生動。”就如高手作畫只寥寥數筆,就能鏤骨刻神,將魏晉人物性格,時代特點,文化色彩一一道來。

魏晉是個解構的時代,一方面是政治、生活的沉重黑暗,一方面是則是燦若桃李、明若朝霞的文化藝術,正是這樣的一個重重矛盾的時代造就了魏晉名士靜照忘我的超然,不拘禮法的任達。他們飄逸灑脫,不滯與物,就如左思的詩句“振衣千仞崗,濯足萬里流“寫的那樣,放任而自由的釋放著天性。而在他們將內心的痛苦壓抑轉化為對自然,對美好的向往和追求時,又有多少人能透過他們縱酒狂歌,窮途之哭的放縱里看到他們清俊通脫的氣質和煙云水氣的風度,而這才是真正的名士風范,魏晉的風骨。

編輯/林青雨