從民國到先秦系列

陶介

道昇跪復嬸嬸夫人妝前,道昇久不奉字,不勝馳想,秋深漸寒,計惟淑履請安。近尊堂太夫人與令侄吉師父,皆在此一再相會,想嬸嬸亦已知之,茲有蜜果四盝,糖霜餅四包,郎君鲞廿尾,燭百條拜納,聊見微意,辱略物領,誠感當何如。未會晤間,冀對時珍愛,官人不別作書,附此致意,三總管想即日安勝,郎娘悉佳。不宣,九月廿日,道昇跪復。

——《秋深帖》釋文

作為一個朝代,元朝太短了;但作為在朝代里生活的人,生命的天光哪怕片刻打開,也是永恒。

孔老夫子曾講:朝聞道,夕死可矣。朝夕之間尚且如此,江山一代,人世百年,于光亮的生命來說,也算不得短了。

《秋深帖》的秋深便是元代的一個尋常秋日。從一個女子給親族嬸嬸的一封問安信開始。

下筆的時候,她再也不會想到一千年后,多少蜜餞糖餅都消亡,這幅字仍館藏在中國最大的博物館中。更不會想到,一千年后,關于這封信,究竟她模仿丈夫的筆跡所寫,還是丈夫模仿她的語氣所寫,仍就爭論不休。

他們是趙孟頫與管道升,元代時,他們就是頗具爭議的伉儷夫婦。

爭論是時代的爭論,但筆墨尚在,世人都知藝術是他生命的光潔。

趙孟頫是誰?

這個問題也是他對自己發出的第一個追問。

在11歲父親故去時;在崖山戰南宋亡時;在親友相繼遞來絕交書時;在那個呼他為“神仙中人”的皇帝駕崩之際。在生命的每一時每一刻,不論是車馬塞途,還是門可羅雀。他需要問出的只是這個。

他是一個以書畫名聞的人。那是后世的答案。《紅樓夢》里,鴛鴦怒罵嫂嫂“什么好話?宋徽宗的鷹,趙子昂的馬,都是好畫(話)兒。”那個婦孺皆知的子昂就是他。

他字子昂,名孟頫,號松雪道人,中年時也曾署名孟俯。在當時,他首先是以姓氏名聞的。

他姓趙。

那個趙。不是趙太爺的趙,而是趙匡胤的趙:他是宋太祖第十一世孫,是秦王趙德芳的嫡系。他生在趙宋王朝的末年,風雨飄搖,隨時傾覆。

因為身份,他在少年時就被動蟄居,像是冬日的候鳥,埋藏于深深的洞穴。“向非親友贈,蔬食常不飽。病妻抱弱子,遠去萬里道。”他在回憶里說。做帝王子孫只有兩種下場:盛世,富貴公子;亂世,株連之罪。

但他回憶里最大的聲響卻不是這些,而是生身母親發出的。那么一個柔弱的人,不幸做了妾室,是女字旁立著的那個人。即使生了孩子,也是要養在別人身邊的。何況不久后丈夫逝世,又趕上戰火四起。家國悲慟,“時代的一粒灰,落在個人頭上,就是一座山”。

母親看向他,說出的卻是最溫柔有力的一句話:汝幼孤。茍不能自強于學問,終無以凱成人。吾世則亦已矣。

這是,趙孟頫生命里最重要的一句話。

他后來有很多的身份,如世人對他的品評一般,總是紛紛紜紜。但自那時起,一直到生命的終結,他立身處,只是于此。

公元1279年,文天祥作《過零丁洋》詩拒絕蒙古人的招降。也是這一年,蒙古軍隊打到眼前,崖山兵敗,陸秀夫背負幼帝投海而死。南宋滅亡。

這一年,二十六歲的趙孟頫蟄居吳興,從教敖繼公。“經明行修,聲聞涌溢”。也是這一年,他做了一卷《尚書集注》。他生命的經線,以此為立。

雖然,這對于他一生需要經歷的風浪而言,才剛剛開始。一夕之間,江山易主,他從王孫變成罪人。傾巢之下,他先一步逃往了揚州。

但元朝來不及清算他。元世祖有太多事情要做,所以仿佛將這些前朝的公子王孫統統忘記了。很長一段時間,沒有下令武力圍剿,也沒有主持科舉考試。

這時期的士人君子,陰錯陽差的紛紛隱逸了下來,“不管六朝興廢事,一蹲且向畫圖開。”沒有身份界限的人,縱橫筆墨之間,都是為己之學。這時候,他與錢選、王子中、牟應龍等才俊多往來。不止畫圖,詩文、音律、古玩、翰墨…他皆能望而知之,百不失一。

他的生命得益于慧空的給養。不是因為他更聰明,而是他少年時,即被母親提醒,要從根本上立住。

后來的他,再回頭看年少的自己,歷歷都分明。他晚年時,在一幅作品上續跋:這首詩是我40年前寫的,今天的人們看到,未必認得出我。

一切都被他言中了。《秋深帖》與生前身后許多事,不過是如此——

人見其經世致用,便不識當年走馬樓臺;

看其出仕歷五帝,便遺忘曾避世走江南。

在他初出仕那年,許多此前同他結交的南方士人,紛紛參照《嵇叔夜與山巨源絕交書》寄帖來同他絕交。

事實上,這個事不是突然發生的。他經歷了許多,也思索了許多。好多的光陰過去,他才與元朝和解。更或者,毋寧說是元朝和解,不如說是終于和自己和解了。

他與元朝廷相遇的很早。那是他來江南的第三年,便遇到了元朝重臣的程鉅夫。程鉅夫見之,甚覺可親,力邀其以蒼生為計,效命于新朝廷。趙孟頫尊重他個人的選擇,但對于這個提議,堅拒了。

亂世之中的拳拳之心,程鉅夫表示理解其大義,也就沒有再勉強。

這一時期,他主要活躍在江南一帶。以白衣的身份,影響了一時一地,也影響了后世的風氣。那些年里,他極力倡導“文藝復興”——取法晉唐,托古改制。無論是書,還是畫,到宋代都到了極點。物極必反。他理解的反是返歸的返。宋書宋畫在追求肖像,追求好看的路上走了太遠。但是這藝術如同國運一樣,美的贏弱,真氣不足,便不堪一擊。所以,哪怕沒有蠻夷的力量,它也只能暗自萎謝了。

事情到了這步,只能尋一個平穩落地——物至極,必返歸。他將目光回溯至魏晉,使書畫真正地回歸到傳統中去。此一時期的繪畫,文人畫日盛,取代了之前的宮廷畫。如西方寫實派的盡頭,是抽象派的誕生。

大美不雕。藝術之中,當有人的思考。

仿佛出走了好久,又回到亙古不變的那個原初處。那個古,也是故,是孟子講的:“天下之言性者,故而已矣。茍求其故,千歲之日至,可坐而致也。”

所有的時空都不再回來,李唐取代了楊廣,元人又取代了趙宋。每一個朝代轉換口,遺民們最盼望的是回到唐虞之際,止干戈,四郊平。不是一個朝代復辟另一個朝代。而是千載之下,人所同者,心光一脈。

七年之后,程鉅夫再次南下,尋找宋代遺臣。趙孟頫照舊名列其首,他與二十多名前朝士人一起回到大都,很快就被單獨引見人宮。忽必烈見到他,只覺才氣豪邁,如神仙中人。作為人間的輪序,他們曾分屬兩個陣營,但人性之光,從來沒有兩個姓氏。

忽必烈說,他似是神仙中人。即已超越了人世的身份,回到了那個無何有的鄉關。那是非常忘我一場見面,也是歷史性的一夜,忽必烈非常高興,當即讓他位坐右丞葉李之上。而后,再多朝臣反對。帝王親自斡旋,讓他有了一方施展天地。

況且,他是真的有經世之才,即便不是點綴升平的需要,也一樣會得到重用的。

一個有才之人出仕,真正受用的不是權貴,而是百姓。

那些年,他在江南與京城間不斷往來,新的朝代剛剛建立,一切都如冬后的大地,等待新的生命長出。

他的仕途,并不是一帆風順。但從元世祖到元英宗,經歷過五代江山,帝王間常常兵戎相見,新上位者卻始終禮遇于他。

人世風波次第,未染眼底清凈。他與妻子管道升在35歲時遇見,不管當時,還是現在,都算蠻晚的。然而兩人情真意篤。在一起時,縱浪大化之中,游于丹青水墨。他們同拜中峰明本禪師為師,與師父往來頗多。

中峰明本是元代的得道高僧,趙孟頫夫婦所向他學的,既不會是經世之學,也不是書畫之術。那能是什么呢?禪宗管那個叫明心見性。明心是發現自己的真心,見性是見到自己本來的真性。茍能如此,則一切事功之顯,不過是人世之余事——

一個畫畫的人,他真正用功處,卻是在畫之外。

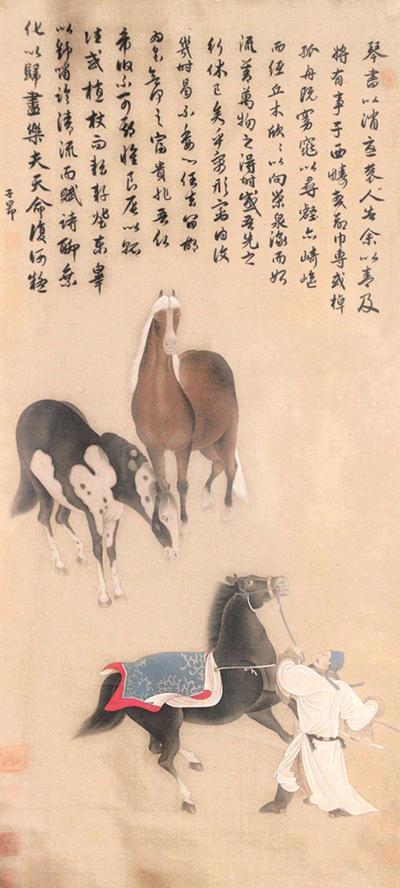

也是因為如此,他們這一家人,包括他的后代都藝術天分極高。趙孟頫、趙雍、趙麟祖孫三代曾有一組《三世人馬圖》對外展出,跨越了一千年,依然鮮活畢現,令人驚嘆。

他們生活的那個時代,異族人主,紛爭不休。然而一個人能立住,便是一家立住;有這一家立住,那個時代也是不虛的。

不管江山如何變遷,人心里的光,始終沒有變。

編輯/徐展