集腋成裘?多財善賈(上)

張學君

清代山西、陜西兩省商幫因活動范圍交錯、習俗相近,在外地又有結伙經營的傳統,在流通領域往往統稱為“西商”。在清代四川社會經濟中,山陜商人是非常活躍的因素。他們以獨特的經營方式,以極具活力的運作手段,致力于重要商品的大宗貿易,或以租賃經營的方式,積累起巨額財富,進而控制和壟斷了全川民間金融命脈;同時染指官款出納、借貸,形成掌控借貸、典當、匯兌等金融活動的強勢財團,以大規模占有社會財富。

有清一代,山陜商資本除始終固守金融陣地和制約商品經濟的發展外,其財富大多流向原籍,置田買地,構筑高房大院,如太史公在《史記·貨殖列傳》中所說:“以末致財,用本守之”[1];也有相當部分山陜商資本向產業資本轉化,比如投資四川井鹽業,也促進了局部范圍資本主義萌芽的產生和發展。

本文試圖對清代山陜商及其資本的形成、積累途徑、經營觀念和運作方式、以及與四川商品經濟發展的關系,及其衰落的歷史原因作一深入探討。

一、山陜商幫在四川的形成與積累途徑

山陜商人在四川商業中的活動,可以追溯到明代后期。日本學者寺田隆信先生的考證表明:活躍于明清時期的山陜商人,山西籍的多為晉南平陽府(集中于蒲州、曲沃縣、洪洞縣)、澤州(集中于高平、沁水二縣)、潞安府(集中于長治縣)、晉中汾州府(集中于汾陽、介休、臨縣)、晉北大同府等;陜西籍的多為三原縣、西安府朝邑縣、蒲城縣、臨潼縣、涇陽縣、延安府綏德縣。”[2]其初期,資本來源主要是在開中法制度下從事北部邊塞地區糧食、棉花、棉布等商品貿易活動所獲利潤;而后在更為廣闊的南北各省開展糧食、食鹽、絲綢、棉布貿易,充當運輸轉販商人。特別是參與兩淮食鹽的運銷,使山陜商人成為與徽商并駕齊驅的全國性大商幫。[3]

從現存明代資料看,山陜商人在正統以后已在四川進行商業、貿易活動。如山西大商人陳碧山、天觀,陜西三原縣大商人潘志學、張有功、鄧彥懷等,均有在四川從事商業、貿易活動的事跡。山陜商人入川貿易路線大約有兩條:一是由西北甘肅、陜西進入四川,明人所謂“西入隴蜀、東走齊魯”,即其常規貿易路線;二是利用長江水道,“往來蜀楚間”,進行長距離貿易活動。山陜商人在四川從事商業貿易的主要活動是購銷絲綢,參予了茶馬貿易和高利貸活動。四川保寧等府為絲綢產地,山陜商人遂入川采買絲綢,運銷外省。關中溫氏“久賈川蜀,遂家保寧,子孫至今繁衍”[4]。明代四川、陜西地方實施榷茶法,進行茶馬貿易,山陜商人是從事茶馬貿易的重要商家。宣德十年(1435年),西寧衛茶馬司缺茶買馬,而成都府積有官茶,于是召商運茶,每茶百斤加耗l0斤,不拘資格,支與淮湘鹽六引。從此以后,山陜商人恃支憑恣意收販,獲得暴利。弘治間,楊一清上疏整頓茶馬貿易,要求“招諭山陜等處富實商人收買官茶五六十萬斤”[5]。萬歷時,四川鹽茶都轉運副使杜詩上整頓鹽法六條時曾說,“川中民貧,所稱為鹽商者,多山陜之民,聽其有本自來。”[6]

明末清初,四川經數十年戰亂,田疇荒蕪,人丁寥落,清初即有陜民入川墾殖,“巴蜀界連秦楚,地既遼闊,兩省失業之民就近入籍墾田,填實地方”[7]。康雍間,清廷多次下詔招集各省人民入川落業墾荒,“陜西、湖廣到四川者尤多。由陜西來者皆講道德,與川民相安無事”[8]。乾隆間,四川漸已墾辟,成都號為沃野,人口“則鮮土著,率多湖廣、陜西、江西、廣東等處遷居之人,以及四方之商賈,俗尚不同,情性亦異”[9]。

自清初開始,山陜商在四川商業中已有相當勢力。康熙時,“人民鮮少,貢賦無多,間有商賈往來,俱隸秦晉”[10]。雍正十年(1732年),以西萬盛、全興益、世德合、東萬盛、東永順、尚義和、永興隆、西永順為首的陜籍商號組織——“西秦大會”在自流井購買大片土地,議定地價白銀380兩,修建同鄉會館。山西商人在四川最初從事長途貿易活動。道光間,他們以銀錢匯兌和長途貿易優勢在四川獲得了獨特的商業地位。至此,山陜商人在四川金融業、商業中,成為實力雄厚的客籍商幫,對四川社會經濟產生巨大的影響。

(一)四川山陜商貨幣資本的形成

清代山陜商人主要活躍于四川民間金融業。他們控制了全省銀錢兌換、存放、匯兌、借貸、典當等業務,利用貨幣資本的特殊職能,剝奪一般商人和廣大小生產者賺取的商業利潤,以達到自身財富的無窮積累。

1.貨幣經營資本

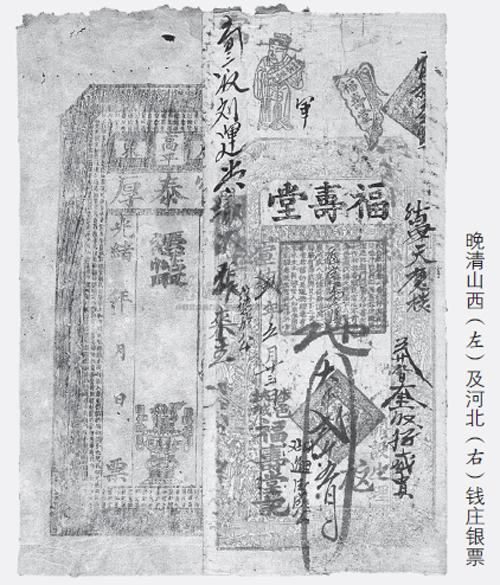

自清初開始,陜商就在四川開設錢莊、錢鋪,經營銀錢兌換業務,如成都、自流井、犍為、三臺、中江、遂寧、重慶、合川等府縣均為陜商錢莊聚集地區。清代流通領域普遍用銀兩,其重量、形狀、成色不一,交易時須按十成足色紋銀折算,頗感不便。銅錢(或稱制錢)具有輔幣性質,每枚重一錢二分至一錢四分不等,由于面值很小,大量用于日常交易。最初,陜商幫錢莊、錢鋪主要承擔商品流通中對銀兩重量、成色的計算和銀兩與銅錢的兌換業務,成為商品市場大量零星交易中必不可少的重要環節。清初四川當局調查說:“錢鋪買賣零星,俱對客成交。”[11]乾隆中葉,重慶花幫(從湖北等省販運棉花入川者)興盛,陜商錢莊、錢鋪兌換業務亦趨發達,“凡業錢鋪者,率皆售錢與花幫,運往沙市、漢口等處購買棉花。大約每次所售在數千釧或萬釧不等”。光緒初年,重慶錢莊業務進入鼎盛期,“換錢攤鋪,布滿各街,依此謀生者,在數百家以上”[12]。

陜幫錢莊除獲取正當的兌換利息外,隨著銀錢兌換比率的不斷變化,還將兌換與典當結合,進出之間,低昂其價,以榨取超額利潤。茲以射洪縣質鋪為例,窺其一斑:“敝邑大鎮質鋪,系陜幫開設,每月以三分行息,已與定例不符。然四川通省如此,姑勿具論。惟該質鋪取息既多,且復以低銀行使,所質之銀,持向錢莊易錢,必須補色。兩質鋪門首,則有擺設錢攤者,既質鋪中人也,專換此項質銀,雖不必再行補色,而每兩較市價約低數十文。迨取贖時,又須持錢向該攤易銀以進、質鋪方無挑剔,每兩又轉市價加增數十文。”[13]質鋪與錢店通過這種方式,使廣大貧苦商民陷入層層遭受盤剝的連環套中。

四川的銀錢匯兌業務始創于山西商人。道光元年(1821年),山西平遙商人雷履泰借得本縣李姓資本,在天津開設了日升昌染料鋪。染料中的銅綠出自四川,于是,雷氏往來重慶、天津間,販運銅綠,獲得厚利,使營業蒸蒸日上。雷氏遂以雄厚資本創設了匯兌銀錢業務,凡商人進行長途貿易,往來銀錢,均可以委托代收代匯,商家憑支票在異地取款。雷氏因致巨富,是為票號之創始。稍后,晉商蔚泰厚布莊、蔚豐厚綢緞莊、蔚盛長綢緞莊、新泰厚綢緞莊和天成亨布莊紛起仿效,將原來經營的商店改為票號,招攬匯兌,是為“平遙蔚氏五聯號”。同時,太谷縣志成信綢緞莊、祁縣中興和商號也先后改變原來經營的內容,轉而從事票號業務。19世紀40年代,日升昌、蔚泰厚、日新中三家票號在全國各地設立分號35家,其中,四川成都、重慶各設一家。山西票號在成渝兩地的建立,對四川與外省的大宗貿易發展起了很大的推動作用。

2.生息資本

山陜商生息資本包括借貸資本和高利貸資本。據近代學者調查統計:清代“四川握社會金融之特權,及放高利貸之唯一金融系統,為陜幫字號(山西幫亦多)。此種字號各縣均有”。他們的借貸對象主要是商人和農民,“一方面放商場之利銀,最高三分;一方面放農民之利銀……利率最高三分,但特殊情形,亦有至三分半乃至四分者”[14]。

早在順治年間,清廷對借貸利息率已規定了限額:“今后一切債負,每銀一兩,止許月息三分,不得多索及息上加息……”[15]但在事實上,借貸利息大部分超過限額。根據近人統計:嘉慶元年(1796年)至嘉慶二十五年(1820年)四川發生的48件借貸案例中,利率不滿1分者1件,1-1.9分者3件,2-2.9分者11件,3分以上的33件。利率超過3分的高利貸占總數的68.7%。

陜商老號一般具有經營歷史長、比較珍惜自身信譽、借貸利率能遵守官方規定、營業穩定、暢旺等特點。以泰和昌、金盛元號為例,簡述如下:

(1)溫江泰和昌號,系陜西西安府渭南縣焦氏在四川溫江縣開設的銀號。該號自清嘉慶間開業,至光緒間,營業期長達七八十年,屬于陜幫老號。泰和昌號主要從事“放債生息,親友寄放銀兩生息者甚多”,道光十七年(1837年)改為益順和號。該號在川西各縣頗有影響,放債有方,因而贏利頗巨。僅焦氏同宗伙友,寄存白銀800兩生息,10余年間,除日常支取外,尚有本利5100余兩。焦氏于嘉慶間為其愛女蘭花在號內存放本銀12兩,逐年累算,至光緒初,滾放60余年,支使本利達9000余兩之多。

(2)成都、大邑金盛元號系陜幫銀號,自清初開業,由小本經營所得投入借貸活動,積資至7600余兩之多,陜商呂渭振總理號事。咸豐、同治年間,呂渭振又以所積利銀4000余兩在大邑另設銀號一座,專門經營銀錢存放、兌換業務,成為川西各縣較有實力的金融字號。

這類山陜商經營的票號、字號,以城市官宦、商人、中小商品生產者和其他社會成員為存放匯兌對象,通過資金融通、調撥,解決其周轉需求或經濟困難。由于利率一般偏高,它也往往使負債者傾家蕩產,妻離子散。

陜商中散布廣大農村和邊遠州縣的小本射利者,往往超出正常規利范圍,采用高利貸方式,盤剝商人和廣大農民,借以積累財富。涪州陜商“以余財興工藝者絕少,經商者亦不多,大約用借貸盤剝小戶,術最密,心最刻。有借母金十,經幾次合籌;對年須七八子金乃可償,甚有子過于母者”[16]。乾隆間,重慶李姓受陜商重利催逼,“將鬻其妻”,劉泰玉以白銀50兩代其償債。道光間,陜商在平武縣山區日益加劇其高利貸活動,以小本放大利,盤剝山民,激犯眾怒。廣大山民和商人“結連團眾,至于數萬,凡屬陜客,概行驅逐”。鄰近各州縣,如昭化、廣元、梓潼、劍州、石泉、綿州等地群眾,平素亦深受陜幫高利貸壓榨,聞風響應,“勢甚洶洶”[17]。道光二十四年(1844年),北川縣人何元富不能忍受陜商高利盤剝,約眾200余人舉義,大敗官兵。縣民聞風響應,聲勢浩大。何元富進入漩坪場,秩序井然,并不劫掠,只對陜商柏永順、焦天興等施以強暴,逼迫陜人飲尿食糞,勒令各交白銀千余兩,按困苦程度分散貧民,民心大快。山陜商的借貸活動,到晚清時期更趨活躍,利率也隨物價波動不斷上漲。由于清朝對外割地賠款,對內加緊搜刮,造成公私困乏。加之,自咸豐九年(1859年)李藍起義軍在四川攻戰六載,橫行數十州縣,“巨家皆空亡,百物踴貴。歲豐米常斗七八百,荒歉倍之。子錢家重出貸,其息什二;貳百仟,稱息五石、四石”[18]。貧民受其朘削,日益貧困。清末,蒼溪縣“銀價日漲,錢價日落,幾無有以錢貸人者。又有貸錢以糧息計算,如貸錢百釧,每年收谷息二石者謂之工分,收谷息一石者謂之一分,實不止一二分也”[19]。時人描述陜商高利貸活動的猖獗情形說:“有等射利之徒,在于城鄉市鎮,見有本樸貧民,或富家流蕩子弟,乘其窘迫之時,放以重利,照日滾算,一入殼中,便成附骨之疽,及至屢索無償,統率多人拷押追討”,以至官府不得不嚴諭示禁,“以儆刁風而除民害”[20]。

3.金融資本

陜幫剝削廣大商民的另一重要方式為典當、押當為融資手段的金融資本。這種典當“多在大城市,小城市及鎮場則為本地人經營之小押當”。小押當“屬于大當系統,當物后即轉當于接近之大當鋪”。如郫縣大當鋪,統轄川西七八縣之小押當。[21]典當經營規模較大,須由戶部批準設立,通常取息三分,冬季減為二分,當期以27個月為限,期滿再留2個月;過期不取,即沒收其物,因此又名死當。小押當又名質當,經營規模較小,由藩司批準開設,每月取息4分,以12個月為限,期滿即沒收其物品。陜商在押當中,利用客戶困難,收取暴利亦所在皆有。南充縣民李慶龍,某日午前質衣,午后往贖,陜商長隆質店仍按一月質期計息。陜商典當對象主要是農民,當物主要是生產資料和生活資料,如農器、家具、衣物等。

清代山陜商票號、當鋪、錢莊是經營高利貸和典當業的主要金融莊號。這些莊號往往兼有多種金融功能,在地方經濟中居于舉足輕重的地位。在經濟活躍的都市、鹽業興盛的自貢、五通橋等產鹽地區和部分富庶的州縣特別引人注目。茲舉這些州縣山陜商票號、當鋪、錢莊的活動為例:

(1)成都為山陜幫金融字號聚集之所,專營銀錢。陜商字號始于清初,盛于乾隆間。道光時期,山西幫票號在成都開設,咸豐間臻于極盛,先后有新泰厚、日升昌等20余家開業。到晚清時,尚有票號、銀號34家,其中27家屬于山西商人。這些票號除經營民間銀錢存放、匯兌外,還代官府籌餉、報捐、擔負軍餉、丁糧、捐厘等款項的匯兌;甚至邊區協餉、內地賑濟也賴之周轉。陜商自清初已進入成都典當業,以后不斷擴大其經常范圍,在同業中保持絕對優勢。迄至20世紀初,成都尚有32家當鋪,大部分為陜商經營,其中較大者為濟昌、新生、謙益、惠遠、協茂5家。

(2)自流井錢莊,遠肇于清代雍乾之際,然其時僅有數家。其調劑金融(之權),皆操縱于典當商之手。在光緒年間,錢莊漸興推展,家數增多,有永生和等20余家。是時匯兌制度尚未成立,各岸鹽款均運現銀來井,其業務主要是銀錢兌換和放款。光緒末,山西票號寶豐、四大亨在自流井和各地開辦莊號,廣泛開展代收、代付款項業務。自流井商幫紛紛將各地收解現錢事宜委托該莊號辦理。

(3)清代犍為縣城內及牛華溪均有陜商字號,資本雄厚,除經營典當外,兼營存、放款,在商場頗有勢力。

(4)三臺縣當商字號,一名利川,一名泰昌,均系陜商于康熙三十六年(1697年)開設,初只當農具、家具,嗣后兼當衣物。部章有利不過三之語,兩當亦只取三分。至地方公私所有款項,亦均交當生息,其息以四五厘而止,故兩當獲利最厚,每年運回陜西之數,莫可限量,獲利甚多。

(5)中江縣清初有陜商當鋪二家,同治二年(1863年)添設一家,清末增減各一家。

(6)遂寧縣當商以定益、珍益、謙益三號資本最為雄厚,均陜商經營。

(7)合川縣陜幫當商二家,均開設于清代前期,定規利息三分,每年當價值錢10萬釧。另有小當一家,系本地牢犯私開,借此為生,每年當價值錢3000釧,除當期外,利規同于大當。

(8)秦商在新繁縣城設字號者多達18家,在流通領域處于舉足輕重的地位。

這類山陜幫當商,清代幾乎遍布全川。他們通過典當、抵押等特殊手段,“操市井之奇贏,應地方之緩急”,掠奪流通和生產領域的利潤,積累貨幣財富。陜幫典當資本與借貸資本結合,利用自身擁有的貨幣資本優勢,牢牢控制著四川各大中小城市以至窮鄉僻壤的金融命脈,在城鄉各地商品經濟中起著特殊的分解作用。例如綿竹縣,地處成都與川西北安縣、北川、梓潼、松潘、茂汶商品轉輸要沖。四川綾錦緞縐運自成都,各縣商販輻輳于綿竹購運。西商則運用自己的金融優勢,操縱交易,從中獲得巨額利潤。因此,商賈“贏入皆不及秦商之利”[22]。西商在廣大農村進行的高利貸活動,造成自身財富的增值和農民群眾的貧困化,即所謂“負來者大都南楚之民,受厘者強半西秦之客”[23]。

(二)山陜商幫在商業中的活動

在從事借貸、典當活動的同時,山陜商人自清初起,就開始在四川從事糧食、油料、井鹽、生絲、綢緞、夏布、茶葉等重要商品的營運轉輸活動,通過長途大宗貿易,將四川土特產品運銷南北各省,從中贏得巨額商業利潤。

1.對川鹽的大規模運銷活動

山陜商人自清初開始進入川鹽運銷領域。其運銷川鹽的主要區域是貴州、云南兩省。最初,因川邊交通困難,他們由富榮、犍為兩場販運邊鹽,運至云貴邊境躉銷土著商販,而后由他們轉負兩省零售。如貴陽府屬食鹽,“俱系本地土著居民暨蓄有馬匹之家赴川黔交界各地方零星販買,來省轉售……安順府屬食鹽,多由川屬永寧販來,亦間有從綦江、仁懷運售者……而南籠府屬州縣至川遙遠……不過窮民零星販賣,冀獲蠅頭”。其他平越府屬、都勻府屬食鹽,“均系小販從綦江等處馬馱肩挑,轉運各場市行銷”[24]。

與此同時,已有少數山陜商人直接入黔經銷川鹽。馳名中外的貴州茅臺酒,即是由山西鹽商郭某引進本省杏花村汾酒技藝,而后由陜西鹽商宋某、毛某先后雇工改良精制成功的。所謂“蜀鹽走貴州,秦商聚茅臺”[25],即指此而言。

乾隆初,清廷為開辟云貴兩省銅鉛直達長江的水道,陸續開鑿云南東川府由金沙江溯流至瀘州大江的水道和貴州赤水直達合江的水道。這兩項工程“初皆為銅運計,而鹽運實受其利焉”[26]。從此,四川井鹽通過金沙江部分水道運銷云貴,銷量大增。陜商成為川鹽運銷貴州、云南的主要商家。根據乾隆十七年(1752年)《西秦會館·關帝廟碑記》記載,在供應黔、滇兩省食鹽的主要產地自流井,為創建西秦會館捐銀留名的陜幫商號多達150余家,碑文云:“爾乃南北風同,雨旸會合,三秦客友,運榷黔滇。運檣萬艘,出沒于窮濆窊渘之內,福海安流,默助之庥,實為神佑”[27]。

陜商通過水道向黔滇兩省大規模運銷自貢井鹽,不斷擴大銷售范圍,逐漸控制了貴州絕大部分銷區。位于自貢八店街的陜商八大商號,即專門經銷貴州川鹽。陜商田、劉二姓與自貢大場商李四友堂在貴州仁懷設立的“協興隆”鹽號,陸續開設子號70余家,壟斷了仁懷至貴陽間廣大銷區。另一主要供應黔滇食鹽的產地犍為縣,亦有楊、李、康、胡、潘、何、巫、畢諸姓商人,承領引張,負責犍鹽運銷黔滇業務。這些商號后來逐漸為陜幫恒豐、五福、乾元、同心、天德、長盛、德興諸號取代,成為犍鹽運銷貴州的主要商家。川南敘永,為犍鹽銷黔門戶,有鹽號13家,分為西商、黔商兩幫,把持了川鹽銷售業務。咸豐時,黔邊四岸行商各l0余家,悉為陜人,資本甚巨。陜幫在云南銷區雖有相當勢力,但因有滇鹽抗爭,銷售范圍未能擴大。

川鹽在本省的銷區,原由本地商人領引配銷(稱引商或坐商),因坐商“多不解貿易”,或“不盡殷實之戶”,于是將鹽引出佃他商。山陜商租引承銷,謂之行商,取代了本商在本省運銷活動中的地位,并肆無忌憚地抬價銷售,榨取超額利潤。[28]

2.對川茶的長途運銷活動

山陜商人除大規模進入川鹽運銷領域外,在大宗茶葉銷售中,也有相當勢力。清初實行引法、招商銷售;額行茶引分邊引(產于雅安、天全、滎經、名山、邛崍,銷往康藏地區;產于灌縣、大邑、什邡、安縣、平武、北川、汶川,銷往松潘、理番、懋功等地)、大引(產于天全,銷往省內各州縣)、腹引(川茶銷內地州縣)三種,最初由各屬指定茶商領引認銷納稅,多為本地商人,如成都縣行茶邊引2860張,共征稅銀1349.92兩,規定茶商于彭縣、灌縣、汶川等縣買配,至松潘發賣。腹引650張,征稅銀162.5兩,在彭縣、灌縣、什邡等縣買配,運回本縣銷售。由于資本不敷,經營無方等原因,本商大多由善于營運的山陜商人所取代。彭縣邊茶于乾隆三十七年(1772年)即為陜商字號代銷,北川縣茶商多為陜商朋充。迄至民國時期尚有川盛、合義、合全、本立、生裕、國祥、聚盛源諸家客商。他們“均往縣屬采購邊茶,運往松潘行銷”,每年銷邊茶六七十萬斤,銷腹茶十萬斤。川西北重鎮松潘縣,清代前期已是“人煙稠密,商賈輻輳,為西陲一大都會”。其中茶葉商號以“豐盛合”“本立生”“義和全”開業最早,其次為“聚盛源”“裕國祥”,均設于清乾隆以前,其余商號開設稍后。嘉慶間,他們每年額銷松潘邊茶18794引,為茶2255280余斤。

在康藏邊茶集散重鎮打箭爐(今康定),“商人行運到爐,番民赴爐買運”,出現了“商旅滿關,茶船遍河”的盛況。[29]供應康藏的邊茶多由陜幫行商長途販運至川邊打箭爐、巴塘等城鎮,與當地批發和零售商(多為漢商)交易,再由他們轉售給各地零售藏商和回商。

據近代學者調查:四川從事邊茶貿易的商人中,主要是漢商和藏商,前者約占60%,后者約占40%;另有極少數回商。漢商中,絕大部分是陜商。他們控制著邊茶貿易的主要渠道。乾隆間,每年由他們運銷康藏地區的邊茶多達1230萬斤;至嘉慶中不斷增引,銷額更高達14168160斤。根據英國人古柏斯(Coo-Pers)于同治八年(1869年)在西藏的調查,四川每年僅運入西藏的茶葉,即約值600萬英鎊。陜商以邊茶交換藏區金、銀、羊毛、動物皮張、藥材等貨物,運回內地發賣,獲利數倍。

3.對生絲、綢緞、夏布等紡織品的運銷活動

在從事井鹽、川茶貿易的同時,清代山陜商幫還從事川絲、夏布等紡織品的大宗長途販運,從中取得巨額利潤。如川東生絲交易中心綦江抉歡壩絲市,“每歲二、三月,山陜之客云集,馬馱舟載,本銀約百余萬之多”[30]。川西生絲交易中心成都簇橋鎮,絲店林立,每逢場期,各地絲客云集,以絲求售。這些生絲除銷售重慶、成都絲商外,更多的則由山陜絲商運銷陜西、山西、甘肅和北京。四川榮昌、隆昌、永川、江津等縣,盛產夏布,“白細輕軟,較甚于葛”。為滿足國內市場的大宗需求,縣“南北一帶多種麻,比戶皆績,機杼之聲盈耳。富商大賈,購販京華,遍隸各省”。這些商賈,多為山陜商人。“山陜、直隸各省客商,每歲必來榮采買,運至京都發賣”[31]。此外,陜商還運銷鐵礦、煤炭、木耳、棉布等商品。他們將這些商品通過長江水道運往湖北,“遠與巴鹽、荊布交易融活”[32],通過往來貿易,獲取巨額利潤。

陜商在四川金融和商業領域的上述活動,其作用和影響是復雜的:一方面,它壓抑和摧殘了廣大中小商品生產者;另一方面,它依靠強大的商業資本和商業貿易括動,擴大了四川與外省的商品交流,促進了四川商品經濟的發展,在客觀上有利于四川資本主義的產生和發展。

注釋:

[1]司馬遷:《史記》卷一百二十九《貨殖列傳》。

[2][3](日)寺田隆信著、張正明等譯《山西商人研究》,第216—226頁,第226—253頁。

[4]《關中溫氏碑傳上》,《李維楨別駕公小傳》。

[5]楊一清:《為修復茶馬舊制第二疏》,《文編》卷一百一十五。

[6]嘉慶《四川通志》卷六十八《食貨鹽法》,巴蜀書社版,第2300頁。

[7]雍正《四川通志》卷四十七。

[8]古洛東:《圣教入川記》第62—63頁。

[9]雍正《四川通志》卷首。

[10]康熙《四川總志》卷三十一《錢法》。

[11]《四川巡撫紀山奏》,《清實錄·高宗實錄》卷二百三十二,第12頁。

[12]《陪都工商年鑒》第七編,1945年出版,第28—29頁。

[13]鐘體志:《澡雪堂文鈔》卷八“致謝品峰父臺”,李文治《中國近代農業史資料》第一輯,第573頁。

[14]呂登平:《四川農村經濟》,商務印書館1936年版,第448—450頁。

[15]《清實錄·世祖實錄》卷三十八。

[16]光緒《涪乘啟新》風俗門,第14課,川大圖書館藏本。

[17]牛雪樵:《省齋全集》卷一。

[18]光緒《井研縣志》卷八。晚清銅錢貶值,借貸者常利以糧計之,放言“稱息五石、四石”。

[19]民國《蒼溪縣志》卷十。

[20]牛雪樵:《省齋全集》卷九。

[21]呂平登:《四川農村經濟》,商務印書館1936年版,第448—450頁。

[22][23]民國《綿竹縣志》卷九《實業》卷十四《慈善》。

[24]《四川鹽法志》卷十《轉運五·貴州邊岸》。

[25]《貴州近代經濟史資料選輯》上,第2卷,四川省社會科學院出版社,第686—687頁。

[26]《四川鹽法志》卷十五《轉運十·水利》。

[27]此碑現存自貢市鹽業歷史博物館。

[28]嘉慶十七年四川總督常明奏折,《四川鹽法志》卷二十二《征榷三·納解》。

[29]乾隆《雅州府志》卷七《茶政》。

[30]道光《綦江縣志》卷十。

[31]同治《榮昌縣志》卷十六。

[32]民國《劍閣縣續志》卷九李榕撰《下寺場陜西館記》;道光《新津縣志》卷二十九;咸豐《隆昌縣志》卷三十八。

作者:四川省人民政府文史研究館館員