貧困地區的農戶農業女性化

——基于甘肅省14個貧困村調查數據的研究

耿小娟,柳建平

(1.甘肅農業大學 財經學院,甘肅 蘭州 730070;2.西北師范大學 商學院,甘肅 蘭州 730070)

一、引言

改革開放以來,隨著國家工業化、城市化的不斷推進,大量農村勞動力進入城市從事非農職業,使得滯留農業勞動力的性別結構發生了重大改變,“農業女性化”現象顯現,女性勞動力逐漸成為農業生產的主力。第六次全國人口普查數據顯示,農村留守婦女人數達4800萬,其中近半數撫老攜幼、務農并就近打工。在人力資本條件相對較好的男性外出務工的情況下,這對于保障家庭生活穩定,維持家庭正常生產,提高家庭收入水平,提高貧困家庭的自主脫貧能力和實現精準扶貧無疑有著積極影響。根據黨中央堅持精準扶貧、精準脫貧,因人因地施策,提高扶貧實效的脫貧攻堅新要求,在精準扶貧的新時期,如何有效利用農村女性勞動力,提升女性勞動力的配置效率,促進農村貧困人口和地區脫貧摘帽是值得認真思考的重要問題。

對于農戶而言,在其他生產要素占有相對固定的情況下,對于勞動力的利用是決定其收入水平的最重要變量[1],其就業行為選擇趨向體現的是家庭整體的理性經濟決策,在很大程度上受到農戶對于農業收入與非農收入差異預期的影響[2]。那么,作為獨立經濟單位的農戶家庭,為什么有些農戶選擇了農業女性化、有些則沒有?或具有什么特征的農戶會選擇農業女性化?農業女性化作為一種家庭勞動力配置方式,其選擇能否使其勞動力資源達到最大化利用?是否確實有利于農戶家庭增收?

從微觀角度來看,農戶勞動力個體的就業選擇組合實質就是家庭作為獨立核算單位的勞動力資源配置。農戶可采取多種方式實現效用最大化[2],勞動力個人擇業行為是理性的,但同時也兼顧到其他家庭成員[3]。對于中國農戶家庭而言,受傳統觀念[4]、個體特征、家庭因素影響,農戶勞動力配置表現出差異性[5],農戶家庭更傾向于將優勢勞動力(多為年輕力壯男性)配置于非農產業,而農村女性因自身能力限制、外部歧視,更多留滯在家照顧家庭并兼顧農業生產[6],這使得女性走到農業生產一線成為主力軍[7]、農業女性化現象得以顯現[8],傳統的“男耕女織”已轉為“男工女耕”[9]。作為農村勞動力輸出最為集中的地區,安徽、河南、湖南、江西、四川的農村婦女已成為家庭種植業的主要勞動力[10],省外務工的男性比例比女性高出14.0%,西部地區農村留守婦女比重很大,農業生產多由女性承擔[11]。少數研究雖然認可農業勞動力中女性數量多于男性這一事實,但認為并未達到農業女性化程度[12-13]。

農業女性化影響方面的研究存在三種觀點。一部分學者認為因女性勞動力生產能力較低、缺乏技術、購買生產資料困難等原因,可能導致農業所得較少、農業生產萎縮[14-16]。但也有學者認為在特定投入水平下,勞動力農業生產效率的性別差異并不明顯[17]。更多研究認為,婦女負責農業生產,有利于經濟作物播種面積的提高[10],并不會導致農作物生產率下降[18],農村優質勞動力的轉移也可能促進生產要素重新組合、農業發展方式轉變,從而推動農業專業化發展[19],特別是針對貧困農村農業女性化的研究指出,勞動力外流促進了家庭增收,農業生產由妻子或者父母承擔,這一配置既緩和了人地矛盾,同時也提高了農業勞動生產率,利于農戶減貧[20-21]。

一部分實證研究認為,女性自身資源稟賦的缺失使其在勞動轉移過程中可供選擇的職業范圍較窄,體力及年齡限制了其流轉土地意愿[22],農業勞動力“女性化”不利于農業生產發展[16]和農業收入的提高[23]。相左的結論顯示,農村勞動力女性化是家庭內部分勞動力資源優化配置的理性結果,女性化程度越高,農村居民的經營性收入(包括農業經營和非農業經營性收入)越高[24],農村女性勞動力的人力資本優化及遷移會促進家庭經濟收入增長[25],農戶農業女性化有著顯著的減貧作用[26]。

可見,學術界對我國農村發生的農業女性化這一現象普遍認可,并就這一現象進行了一定程度的研究,但就上述所提問題所做的實證研究尚不充分,針對西部貧困地區的研究更是欠缺。為此,本文將就農戶家庭勞動力的配置抉擇借以構建模型的方式作出理論解釋,并利用甘肅14個貧困村的調查數據,對農戶“農業女性化”這一選擇的“理性”與否進行驗證。

二、農戶“農業女性化”的基本緣由

農戶作為“理性人”,是以獲取更高收入為其首要目標,其家庭勞動力的配置遵循效用最大化原則,勞動人口總是傾向于較高收入的產業就業[15]。現以農戶為生產經營單元,通過構建其家庭勞動力配置理論模型的方式,回答農戶“農業女性化”的基本緣由。

條件假設:①農戶經濟資源只有勞動力(L)和土地(A),且家庭存在農業剩余勞動力。勞動力可以自由選擇從事農業生產或非農生產,且勞動力具有非同質性、可細分性,勞動力在農業與非農產業之間轉換不存在轉換成本。不存在土地(租賃)市場。其中勞動力有2類人,即L1和L2,且L1為具有較高人力資本的勞動力,L2為較低人力資本的勞動力,兩者面臨不同的非農就業工資率,L1對應為ω1,L2對應為ω2,但在農業生產中L1、L2具有相同的農業勞動生產率,即L1、L2所面臨的農業收入函數一致。設L1中有x勞動力投入農業生產,L2中有y勞動力投入農業生產,則L1-x、L2-y從事非農生產,對應的非農收入曲線分別為:l1、l2。②農戶家庭進行農業生產的收入函數為R1=F(L,A,P),該式中L為從事農業生產的勞動力數量,A為家庭耕地數量,P為農產品價格;其非農就業收入函數為R2=Lω,該式中L為從事非農就業的勞動力數量,ω為非農工資率。③農戶家庭成員的生產和消費不具有可分離特征,即家庭消費依收入情況來安排。④農戶家庭無其他負擔人口。

則可得農戶收入函數為:

R=R1+R2=F(x+y,A,P)+(L1-x)ω1+(L2-y)ω2

(1)

約束條件: 0≤x≤L1;

0≤y≤L2

由于R在定義域0≤x≤L1,0≤y≤L2內部不存在極值點,故其收入最大化對應點在邊界上尋找,滿足其收入最大化條件為:x=0,y=y*,農戶最大化收入為:

maxR=F(y*,A,P)+L1ω1+(L2-y*)ω2

(2)

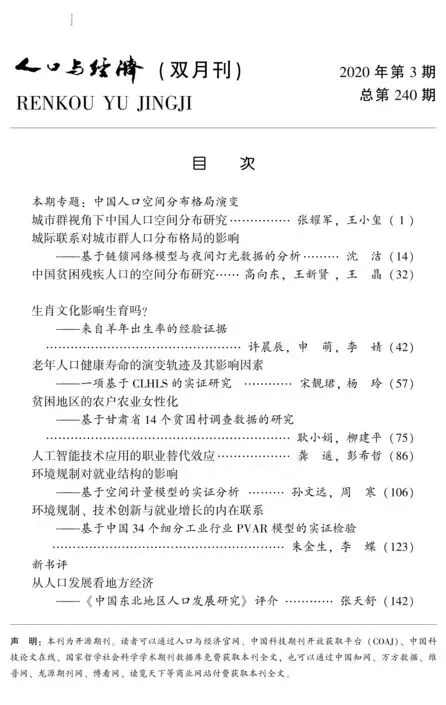

圖1 農戶勞動力非同質條件下的勞動力配置

即農戶勞動力最佳配置方式為將具有較高人力資本水平的勞動力(L1)全部配置在非農行業,而將人力資本水平較低的勞動力(L2)分別分配在非農行業(L2-y*)和農業(y*)。如圖1所示。

對于農村家庭而言,一般核心家庭的主要勞動力就是夫妻二人,由于農村人口長期形成的教育性別歧視、低層次職業對身體素質的要求等,使得男女勞動力在人力資本上存在一定的差異,特別是與農村勞動力相對應的城市勞動力市場普遍存在的性別歧視、工資歧視等,使得農村女性勞動力在城市非農就業中往往處于劣勢。再加之,一般家庭總會有負擔人口(如老人、小孩),必須安排一定數量勞動力照顧家庭。由此可見,農戶農業女性化是其家庭勞動力配置的一種理性選擇。

三、樣本分類及特征

1.數據來源及樣本分類

本研究利用2016年西北師范大學商學院組織進行的對甘肅14個貧困村(1)14個村具體為:蘭州市永登縣通遠鄉團莊村,白銀市景泰縣正路鄉川口村,白銀市會寧縣八里灣鄉富岔村,天水市張家川縣恭門鎮城子村,平涼市莊浪縣鄭河鄉史洼村,慶陽市華池縣五蛟鄉杜右手村、鎮原縣方山鄉張大灣村,定西隴西縣宏偉鄉文家集村、漳縣四族鄉四族村、臨洮縣龍門鎮馬家灣村,臨夏州積石山縣小關鄉大寺村、康樂縣五戶鄉五戶村,隴南市禮縣雷壩鄉蒲陳村、禮縣雷壩鄉甘山村。農戶的隨機抽樣調查數據,包括1749戶、8319人的基本信息,內容涵蓋樣本村概況(自然條件,人口狀況,耕地資源狀況,基礎設施建設狀況,產業發展狀況,村教育、醫療機構建設狀況,人口貧困狀況等)和農戶信息(家庭成員情況、資產、收入與消費狀況、生產經營狀況)等。本研究在于探究有勞動力參與農業生產家庭中,勞動力在農業與非農就業的配置類型及對其產出效率的影響,重點在于探究農戶農業女性化是否為其理性的勞動力配置方式,因此選取1467戶勞動力參與農業農戶,涉及7208人作為研究樣本。

研究樣本涉及人口中,勞動力(2)指15—64歲具有勞動能力,且為非在校學生的人員。4361人,其中參與農業生產者2810人,占比64.43%;女性勞動力2113人,占勞動力總量的48.45%;參與農業女性勞動力1672人,占女性勞動力總數的79.13%,占參與農業勞動力總數的59.50%。且參與農業女性中,從事純農業生產的女性達到1537人,占參與農業女性的91.93%。可見樣本村大多數勞動力參與農業生產,且農業勞動力中以女性為主,農業女性化現象明顯。

按勞動力參與農業程度,將農戶家庭分為三類:女性主導農業農戶(即農業女性化家庭)、男女共同主導農業農戶和男性主導農業農戶。三類家庭按如下方式界定:首先計算農戶農業女性化程度值,農業女性化程度值=(女性兼業人口+女性純農業人口)/(家庭兼業人口+家庭純農業人口),賦值辦法:將農業兼業人口賦值為1,純農業人口賦值為2;農戶類型:若農業女性化程度值∈(0.5,1],則該農戶為農業女性化農戶;若農業女性化程度值=0.5,則該農戶家庭為男女共同主導農業農戶;若農業女性化程度值∈[0,0.5),則該農戶家庭為男性主導農業農戶。據1467戶農戶樣本數據顯示,農業女性化家庭740戶,比重最大,達50.44%,遠大于男性主導農業家庭。可見貧困村勞動力的流出多為男性,女性更多留守家庭,多數農戶家庭選擇了農業女性化勞動力配置方式,詳見表1。

表1 樣本農戶分類 戶,%

表2 不同類型農戶收入及結構狀況

注:表中反映的轉移收入只針對低保收入。

樣本數據分析表明,三類家庭的勞動力素質狀況即其受教育狀況、勞動力技能水平(3)在此將技能水平分為無技能和有技能兩種。有技能是指除懂一些農業生產常識外,還具有一定的非農技能。、健康狀況等沒有十分明顯的差距。

農業女性化家庭呈現出人口規模較大、家庭負擔較重、勞均耕地較少、參與流動的比例較高、所獲轉移支付收入較少的特點。

2.不同類型農戶收入特征比較

有關三類家庭的收入狀況具體見表2。首先,在人均年收入上,農業女性化家庭的最低,為6668元,但三類家庭的差距很小,最高與最低的差距也不過190元;在勞均年收入上,農業女性化家庭最高,為11607元,高出其他兩類家庭約877元;就收入構成來看,三類家庭的收入均主要來源于非農收入,且農業女性化家庭非農收入占比最高,為77.8%,其次為男性主導農業家庭,占比為73.8%,再次是男女共同主導農業家庭,占比為71%。從轉移收入(本文僅指低保收入)情況來看,農業女性化家庭占比最低,為2.8%,最高為男性主導農業家庭,占比為4.9%。

其次,從收入分布來看,農戶家庭人均收入低于2800元的占比,即貧困發生率,農業女性化家庭最低,為14.6%;其次男性主導農業家庭,為19.1%;再次為男女共同主導農業家庭,為20.0%。三類家庭的人均收入分布主要集中在2800—7000元之間,但農業女性化家庭處于這一收入段的比例最高,達到50.4%,而其他兩類家庭的比例約為39%。總體看,農業女性化家庭的收入分布“中間大、兩頭小”,更趨集中,人均收入在2800—11000元之間的占比達到71.3%,而其他兩類家庭的收入分布表現得不如農業女性化家庭集中。

再次,就各類型家庭的勞動生產率及農業產出情況來看,在非農勞動生產率上,農業女性化家庭為年人均18979元,為三類家庭中最高水平;在勞地配置比上,各類型家庭差異不大,在0.14—0.15 之間;在農業勞動生產率和土地產出率上,農業女性化家庭均居于中間水平,相比而言,男女共同參與農業家庭的農業勞動產出率和土地產出率水平最高。詳見表3。

表3 不同類型家庭勞動生產率及農業產出水平

注:計算農業勞動生產率時,由于勞動力存在兩種農業參與方式:純農業生產、兼業生產,故在計算時,將兼業者定為0.5單位農業勞動力、純農業者為1單位勞動力加以計算。非農勞動生產率計算同。

由此可見,三類農戶中,農業女性化家庭的勞動力配置不僅獲得了最高的非農勞動生產率,而且獲得了較高于男性主導農業家庭、較低于男女共同主導農業家庭的中間水平的農業勞動生產率,最終獲得了最高的綜合勞動生產率。

綜合以上分析可見,農業女性化家庭相較于其他兩類家庭,在勞動力素質基本相近的條件下,面臨家庭規模較大、負擔較重、勞均耕地較少的稟賦約束,通過農業女性化的勞動力配置方式,最大化地發揮了家庭勞動力的比較優勢,使其家庭效用達到一個較高的均衡狀態:獲得了最高的非農勞均收入、中間水平的農業勞均收入、最高勞均總收入(4)農戶農業勞均收入,指農戶一年的農業經營收入(依據農業種養殖業產量及當年價格折算)除以家庭勞動力中只從事農業生產的人數;農戶勞均總收入是指農戶一年所獲的總收入(主要指農業經營收入和務工收入)除以家庭勞動力人數。,以及最低的貧困發生率,同時又兼顧了照顧家庭,規避了諸多可能的風險,諸如:留守老人、兒童的問題,主要勞動力都進入城市可能的失業問題,以農業為家庭生存保障再尋求非農發展,等等。

四、實證分析

以上分析回答了為什么大多數農戶會選擇農業女性化這一農業生產方式,或為什么其他農戶沒有做出這樣的選擇,基本原因就在于其家庭稟賦條件的不同,特別是由性別導致的勞動力稟賦差異。這一邏輯進展基本符合前述我們所構建的農戶勞動力資源配置模型,以下我們將通過選擇適當的計量模型就農業女性化勞動力配置方式的理性與否進行實證分析。

1.模型及變量

分別以農戶農業勞均收入、農戶勞均總收入為被解釋變量,代表家庭勞動力配置所獲得的農業勞動生產率和綜合勞動生產率。以農戶家庭類型為核心解釋變量,考慮到農戶收入還可能受到農戶人力資本、物質資本、家庭特征等方面的影響[27],故將其他家庭特征(家庭成員務工情況、家庭規模、家庭人口撫養比)、家庭經濟資本(耕地面積、農業固定資產投入、享受低保情況)等一并作為控制變量納入模型。由于三類家庭在勞動力特征(年齡、受教育水平、技能水平、健康狀況)方面顯示的差異不大,故在實證分析中沒有納入。同時,根據前面所得的直觀結論,在農業勞均收入水平上,農業女性化家庭要優于男性主導農業家庭、劣于男女共同主導農業家庭,據此,將樣本擇為兩部分,即農業女性化農戶與男性主導農業農戶組(用組A表示,樣本農戶為892戶)、農業女性化農戶與男女共同參與農業農戶組(用組B表示,樣本農戶為1315戶),以期更好地對實證結果進行比較分析。

模型構建如下:

lnYi=α+β1*X1+β2*X2+β3*X3+β4*X4+β5*X5+

β6*X6+β7*X7+μ(i=1,2)

(3)

其中,Y1、Y2分別為農戶農業勞均收入、農戶勞均總收入;X1代表核心解釋變量:農戶家庭類型,X2—X7分別代表其他控制變量。有關變量的度量及統計性描述如下表4。

表4 變量選取與描述性統計

2. 計量結果

考慮被解釋變量為連續型變量,且服從正態分布,故選擇普通最小二乘法(OLS)進行。借助Eviews 8.0統計軟件,分別利用上述兩組農戶數據,首先對上述模型進行異方差檢驗,發現模型存在異方差,故在此選用加權最小二乘法(WLS)回歸分析,回歸結果見表5。

表5 不同農戶類型對其勞動效率影響差異的回歸結果

注:***、**、*表示分別在0.01、0.05、0.1的水平下顯著,回歸系數下方括號中數字為標準誤。

結果顯示,以上兩組中四模型的可決系數R2均在0.97以上,說明四個模型均具有很高的解釋力。

3. 計量結果的解釋

據上兩組模型1—模型4的回歸結果并觀察各模型在同一變量上的影響方向發現,農戶家庭類型這一變量對于農戶勞均總收入都表現出顯著的正向影響,即無論是在組A,還是組B,農業女性化家庭都更有利于農戶勞均總收入的增加。但就農業勞均收入而言,兩組模型中家庭類型這一變量顯示出相反的影響關系,即對于組A,農戶農業女性化更有利于農業勞均收入增長,且影響系數較大。而對于組B,相比男女共同主導農業,農戶農業女性化不利于農業勞均收入增加(這一結論與其他學者的研究結果一致,如李旻、趙連閣等的研究[16]),但影響甚小。即表明,農戶農業女性化這一家庭勞動力配置方式更有利于勞動力獲取更高的勞動回報,盡管在農業生產方面,農業女性化較次于男女共同主導農業,但由于農業和非農在比較收益上的較大差距,農業女性化家庭通過放棄較小的農業收入,進而通過勞動力更多地向非農配置獲得了最大的總收益。這是因為:相對于較低的受教育水平和缺乏技能的農村女性來說,外出尋找工作局限性大、報酬普遍較低,而農村男性勞動力勞動能力更強、在外工作報酬相對更高,且女性勞動力在農業生產過程中雖受自身生理條件因素限制,在重體力勞動過程中可能不如男性,但其可以通過靈活變換農業產品生產及方式,彌補體力上的缺陷,縮小甚至逆轉農戶由女性主導農業生產與男女共同參與農業生產的產出效率差距。如吳惠芳、饒靜的研究表明,農村女性為彌補丈夫外出所帶來勞動力不足問題、規避市場風險,可通過調整家庭土地耕種面積,調整家庭生產類別如改換農作物、家畜家禽品種或數量來增加家庭收入[10]。對于不放棄農業經營的農戶來說,由女性主導農業生產、將家庭男性盡可能配置于非農產業,同時能最大限度地發揮女性在照顧家庭、男性在外出工作上的優勢。

就家庭其他變量來看,家庭勞動力性別結構無論是對于農業勞均收入,還是勞均總收入均表現出顯著負向影響,即家庭勞動力中女性比例越高,其農業勞均收入、勞均總收入水平越低。對農村勞動力而言,無論從事農業生產,還是從事非農職業,除具備相應的技術外,擁有相當的體力是適應職業勞動強度的基本素質,而正由于女性勞動力在這方面的局限使得其所能從事職業的選擇空間縮小,其勞動生產率也相對男性較低,因而家庭勞動力的性別結構必然會影響到收入水平;家庭人口撫養比對農戶農業勞均收入、勞均總收入都有著顯著正向影響。家庭撫養比高,意味著家庭負擔重、開支大,作為擔當家庭發展主要責任的勞動力必然會盡力獲取更多收入,以提高家庭成員生活水平、顯示其責任擔當、維護其社會“體面”,也即袁松所提到的“面子競爭”[28];務工人員占比越高,家庭從事農業的勞動力就越少,當然會減少農業收入,同時由于非農產業相比農業具有較高的收益,務工人員占比越高,農戶勞均總收入就越高。

就農戶家庭經濟資本變量來看,耕地面積、農業固定資產投入、家庭非農經營,對于組A 中農戶農業勞均收入、勞均總收入,組B 中農戶農業勞均收入均顯示出顯著的正向影響,與常規實際相符合;組B 中農業固定資產投入對于勞均總收入顯示出顯著負向關系,可能的原因是:農戶農業固定資產投入可能增加了與其相關的勞動投入,從而影響到勞動力在非農方面的配置,以致對于其勞均總收入的增加不利,但從系數看影響很小。再者,農戶家庭非農經營資產與農戶外出務工比例變量對農業勞均收入的影響方向相反,在兩組中都是顯著正向影響,其中的原因是:樣本村中有非農經營的農戶通常就是在本村或離村近的鄉鎮從事小規模個體經營,且在農村通常是較為富裕的農戶,這些非農經營勞動力通常兼顧家庭農業生產,也對農業生產的投入較多,因而農戶家庭非農經營資產對農戶農業收入有著顯著的正向影響。

五、主要結論及政策建議

基于上述理論分析與實證檢驗可見,貧困地區普遍存在的農戶農業女性化現象體現了農戶家庭勞動力配置的“理性”,即是夫妻雙方基于家庭總體效用最大化的權衡,與夫妻雙方的個體素質,以及由此決定的共同理性有關。其基本特征就是通過將生產效率較低的一定數量的女性勞動力配置于收益率較低的農業,且兼顧家庭,在保障農業產出一定的條件下,將生產效率較高的(男性)勞動力盡可能多地配置于非農產業,從而獲得最大化的綜合勞動生產率。具體來看,農業女性化家庭相較于男性主導農業家庭和男女共同主導農業家庭,在勞動力素質基本相近的條件下,面臨家庭規模較大、負擔較重、勞均耕地較少的稟賦約束,通過農業女性化的勞動力配置方式,最大化地發揮了家庭勞動力的比較優勢,獲得了最高的非農勞均收入、中間水平的農業勞均收入,最后達到最高的勞均總收入,以及最低的貧困發生率和較為集中的收入分布,同時又兼顧了照顧家庭,規避了諸多可能的風險。同時也應看到,對于貧困地區而言,農戶選擇農業女性化是基于當前“三農”發展困境,如農業比較收益低下、大量青壯年勞力外出務工、農業女性化老齡化、農地家計保障依然必需、農民與土地聯系難斷、農民工市民化阻滯不前、部分勞動力因素質低下無法進入城鎮非農產業、農村公共事業發展滯后等,特別是農戶自身家庭稟賦,如家口大、拖累多、負擔重、“現金窘迫”、“風險規避型”等條件下,試圖極力提升收入水平、擺脫貧困困境的一種較為理性的家庭勞動力配置方式。因此,農業女性化這一現象也應是貧困地區“三農”在工業化、城鎮化進程中的必然現象,依據當代中國的特殊發展進程,這一現象將在一個較長時期內存在,對此,我們需秉承辯證的眼光來對待。

農業女性化不僅對農戶而言是一種理性的勞動力配置方式,而且其“外部性”社會效益必須應予以認可,其減少了當前特別突出的諸如留守老人、留守兒童等社會問題,但同時應看到“個體理性并不必然達到集體理性”,農業女性化一定程度上阻礙著現代農業的發展,以及女性自身的發展,因而需要采取靈活機動的政策措施。首先,要加強農業生產技術培訓,提高女性勞動力的農業生產技能和生產效率;鼓勵女性勞動力參與非農生產,針對因務工技能不足而無法外出的女性開展務工技能培訓,增加其非農收入,充分發揮勞動力非農就業的減貧脫貧作用。其次,結合地方實際,合理選擇如傳統工藝(食品)制作等適宜農業女性化的扶貧產業。鼓勵農戶土地流轉,整合土地資源,引進技術統一作業,進行各種形式的農戶合作,發展特色優勢種養加工業,引導和促進農業女性化積極向現代農業發展。最后, 在減輕家庭負擔方面,加大教育補助資金幫扶力度,緩解農戶“因學致貧”壓力; 擴大農村低保、養老保險、醫療保險覆蓋面,提高補助力度,緩解農戶“因病致貧”壓力。創新農村社會服務,關心關愛農村“三留守”人員的生活福利及身心健康,鼓勵多種形式的社區養老、托幼。