20世紀上半葉敦煌西千佛洞考察史述評

楊婕

內(nèi)容摘要:關(guān)于敦煌西千佛洞的學術(shù)史,之前學界受已知材料所限而很少關(guān)注探討。本文通過對20世紀上半葉西千佛洞考察史進行整理回顧,分析關(guān)于此地史地交通、石窟結(jié)構(gòu)、風格斷代和內(nèi)容題記等的原始考察記錄,在此基礎(chǔ)上,嘗試進一步復原西千佛洞的石窟原貌,也對西千佛洞的未來研究提出新的線索和思路。

關(guān)鍵詞:敦煌;西千佛洞;石窟考察史

中圖分類號:K870.6? 文獻標識碼:A? 文章編號:1000-4106(2020)04-0136-11

Abstract:onfined as historians are to a limited amount of research material, little academic attention has been given to the history of the Western Thousand-Buddha Grottoes at Dunhuang. By sorting and reviewing the history of research on the Western Thousand-Buddha Grottoes in the first half of the 20th century, this paper discusses the earliest known records of academic investigation regarding the history, transportation, cave structure, style, dating, contents, and inscriptions of the site. On the basis of this research, the article attempts to restore the Western Thousand-Buddha Grottoes to its original position as one of the most significant Buddhist archeological sites in China and propose new directions for future research.

Keywords:Dunhuang; Western Thousand-Buddha Grottoes; history of research on cave sites

(Translated by WANG Pingxian)

西千佛洞,是敦煌石窟的重要組成部分。1953年3月5日,改組后的敦煌文物研究所組織了一次對西千佛洞的考察,并發(fā)表《西千佛洞的初步勘查》一文[1]。在此之前,學界對西千佛洞的關(guān)注和研究遠不及莫高窟,迄今西千佛洞的學術(shù)史亦鮮有述及。筆者在查閱大量資料后,對20世紀中葉(1953年前)中外探險家、學者及旅行者關(guān)于西千佛洞的考察經(jīng)歷及記錄進行整理述評,以期厘清西千佛洞研究的學術(shù)史,并對未來研究提供一些思路。不當之處,敬希方家指正。

一 伯希和西千佛洞考察歷史試探

(一)“伯希和是否去過西千佛洞”之爭

1908年2—6月,法國探險家伯希和在敦煌莫高窟考察,期間他究竟有沒有去過西千佛洞,學界存在不同觀點。1942年11月向達在給李濟、傅斯年的信中提及西千佛洞,稱“此為斯坦因、伯希和游蹤所未及者”[2]。

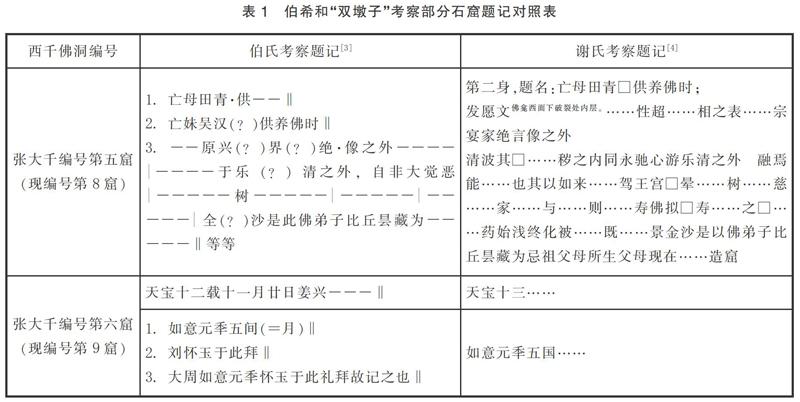

伯希和的記錄中有這樣的記載:“1908年6月3日,下午,我又出發(fā)雙墩子,攜帶兩架梯子和5名民工。我本來打算在兩日間將那些洞窟搜羅一空……”[3]那么,這個“雙墩子”究竟指哪里?隨后三天,伯希和等人對雙墩子進行發(fā)掘和記錄。現(xiàn)將伯希和在其中兩個洞窟發(fā)現(xiàn)的題記錄文與謝稚柳所著《敦煌藝術(shù)敘錄》做一比較:

雖然二者錄文有差異,但不難發(fā)現(xiàn),伯氏和謝氏在一些關(guān)鍵內(nèi)容上所記基本相同,如“比丘曇藏”、“如意元秊”等,皆指向同一個石窟。《敘錄》采用張大千所做西千佛洞編號,由此可以肯定——伯希和在1908年6月3日—6月6日所挖掘之“雙墩子”,正是西千佛洞。

根據(jù)伯氏記錄“在雙墩子,共有50多個石窟,但僅有一打左右的石窟繪制有裝飾”,“由于這些石窟部分已經(jīng)被坍塌物和黃沙所填滿,挖掘基本上是一整天一無所獲”。因此,他們只進行了三天的發(fā)掘清理。伯希和在那里找到一支部分被燒焦的木簡,上面還有3行共20多個西夏文字,他推斷,“這些石窟在13世紀或14世紀左右,尚被人清掃和經(jīng)常有人往來……”[3]704

(二)為何命名“雙墩子”

之所以會給向達“游蹤未及”的誤解,可能跟伯希和對“雙墩子”命名有關(guān)。

1908年5月28日伯希和給探險團發(fā)起人和贊助人、法國地理學會會長色納爾先生的信件中寫道:

我將從南湖于兩日間返回敦煌,途經(jīng)俄博店(俄博即敖包,Obo,敖包店)。距那里不遠的地方,便是漢人所說的雙墩子;在蒙古文中作 Khoirsoubourghan,意為“雙窣堵波”。在它們附近,于黨河畔還應該有幾個佛教石窟。[3]702

伯希和筆下未提及“西千佛洞”的原因不得而知。當時他的很多信息都來自隨行丁先生,提供者有漢人蒙古人還有千佛洞的僧人,來源混雜。伯氏在1908年6月6日日記中這樣描繪:

雙墩子以兩座窣堵波為標志,屬于踏實和千佛洞河谷的那種帶四角的風格……此外,當我經(jīng)過那里時,長壽和尚曾讓我看到,這里有一座雙塔而不是雙墩。[3]521

這段敘述讓我們對此處的“雙墩子”有更清晰認識:第一,實為“塔”非“墩”;第二,窣堵波風格,同莫高窟和榆林窟河谷;第三,距石窟不遠。依循這幾個線索,下文將結(jié)合其他各家考察記錄,解開伯氏所述“雙墩子”之謎。

二 20世紀30年代西千佛洞考察史梳理

(一)最早提出西千佛洞保護的外國考察者

繼伯希和之后,1931年瑞典人畢爾格·布林博士(Birger Bonin)走進西千佛洞,他也是斯文·赫定考察團(中瑞西北科考團)團員。當時布林等人準備從安西城出發(fā),沿疏勒河到青海哈拉湖考察途經(jīng)敦煌,聽說當?shù)厝嗽邳h河邊放牧時發(fā)現(xiàn)一個新石窟,于是當年6月底,他和他的小型隊伍便來到His-chien-fo-tung[5]。

畢爾格·布林在描述中,提到一個詞suburga(a religious mound),即塔(一個宗教的土墩、小丘),是西千佛洞的標志:

從塔附近的戈壁灘上,有一條陡峭的山路通往黨河河床,黨河大致從東向西流經(jīng)此地。寺院一字開鑿于垂直的砂礫巖崖壁上。視線左邊有兩個洞窟,顯然是唐朝和尚曾經(jīng)住過的地方,但現(xiàn)在被兩個道士和他們唯一的寵物——一只貓給占據(jù)了,他們還在河床開墾了一小塊菜地。

斯文·赫定為他的組員有這樣“第一流的考古新發(fā)現(xiàn)”而興奮:

幸運之神降臨,柏利(指畢爾格·布林)在敦煌西南的黨河河谷找到一些佛教洞穴,當?shù)厝朔Q之為西千佛洞,那里面有唐代佛像和壁畫,可與敦煌東南著名的千佛洞媲美,多數(shù)洞窟的下部已經(jīng)風化損毀,估計尚有許多在歲月的磨礪下消失得無影無蹤……[6]

1934年斯文·赫定來到敦煌,也想去西千佛洞,但因時間原因未能成行。

畢爾格·布林在報告最后指出,除河水過分侵蝕外,西千佛洞的破壞有人為因素:“被焚香熏黑、被我看見的一個掃灰的道士用粗糙的掃把磨損,甚至被中國新年粘貼在墻上的紅紙抹劃。這些都已讓壁畫變得丑陋不堪。”這位最早提出西千佛洞保護的外國考察者,甚至擔心“在被自然毀損前,這里人們的活動可能就已經(jīng)毀掉了這些壁畫”[7]。

(二)英國女傳教士的西千佛洞行

20世紀30年代,有三位英國女傳教士也來到西千佛洞,她們是蓋群英(Mildred Cable)、馮貴珠(Evangeline French)和其妹馮貴石(Franc-

esca French)。她們以宣教“三姝”(Trio)著稱,曾三次抵達敦煌傳教。1931年秋天,她們從酒泉到敦煌,聽說在黨河邊發(fā)現(xiàn)新的石窟后便前往探尋。

在她們的游記里沒能找到當年的西千佛洞舊照,但書中提及了敦煌本地人最初發(fā)現(xiàn)的一些細節(jié):一位老神父在暴風雨中迷路,被一道光帶到懸崖上的一處洞穴中,醒來后發(fā)現(xiàn)自己在“一個裝飾濕壁畫的佛窟中”,“這些因暴露在陽光下起甲的壁畫,仍舊保持了純度很高的色彩,展現(xiàn)了早期畫師的高超技巧”[8]。

(三)斯文·赫定兩位助手的西千佛洞考察

1931年,斯文·赫定的兩位助手Nils Hrner(譯:何奈爾)和 Chen Parker C.(陳宗器)在敦煌停留,他們緊隨畢爾格·布林之后前往西千佛洞。Hrner把敦煌描述成“一個美麗而繁榮的綠洲,人們可以在這里休息、重建大篷車及其補給”[5],但對西千佛洞只是匆匆一游。

三 20世紀40年代中國學者對西千佛洞的考察

從19世紀末到新中國成立,其間曾掀起三次大西北開發(fā)熱潮,學者、藝術(shù)家、作家、記者等紛涌而至,敦煌成為其中的熱點。

(一)張大千與謝稚柳:最早對西千佛洞進行勘查編號的中國學者

1941—1943年,張大千在敦煌臨摹壁畫期間,初次對西千佛洞(包括南湖店洞窟)進行調(diào)查、編號和記錄[9]。1942年,第二次赴敦煌的張大千寫信給謝稚柳,勸他到敦煌作伴,謝稚柳欣然前往,當年秋抵達。在張大千編號第五窟(現(xiàn)編號第8窟)主室北壁中段,有墨書:“壬午十一月廿七日蜀人張大千再度來。”旁題:“青海□□□武進謝稚柳……臨佛巡禮□窟。”“壬午”指1942年,謝稚柳曾與張大千一同前往西千佛洞考察,他在《敦煌藝術(shù)敘錄》中對張大千所編號的19個洞窟做了詳細記錄,是目前所見對西千佛洞內(nèi)容全面調(diào)查最早、最全的第一手資料,包括洞口洞內(nèi)及佛龕尺寸、塑像、畫記、供養(yǎng)人像等:

西千佛洞去敦煌西七十里。戈壁中分,廣及百丈,下臨黨河,水發(fā)于南山,北注過此,東流而入于敦煌。南北兩壁直立,約二十余丈。其即西千佛洞也。窟崩毀幾盡,自東至西,凡尚完好及殘跡可見者,為十九窟。考其壁畫,其建始當不在北魏后。又依其所占戈壁之長,其數(shù)當尤在莫高窟之上。今窟中自北魏至宋、回鶻、西夏,俱有壁畫。[4]31

早在20世紀40年代,謝稚柳就對回鶻與西夏洞窟做出明確斷代。例如在張大千編號第六窟(現(xiàn)編號第9窟)中,謝稚柳對東壁北側(cè)定義為西夏繪制釋迦行道像,北壁為西夏涅槃像,而1997年霍熙亮整理的《西千佛洞內(nèi)容總錄》中分別定為回鶻畫藥師佛與回鶻畫涅槃變一鋪。雖然尚無謝稚柳當年的斷代依據(jù),但對今天仍待深入研究的西千佛洞回鶻藝術(shù)風格,也提供了一些不同視角的參考。

(二)向達對西千佛洞的考察

1942年春,中央研究院組成西北史地考察團,北大派向達參加,這是他第一次西北考察。

當年10月17日,向達與考察團地理組同人吳印禪、周廷儒及教育部藝術(shù)文物考察團盧善群一同出發(fā)去南湖(圖2)。當晚宿南湖店,第二天清晨到西千佛洞, 20日上午從南湖歸來時在此“徘徊不忍去”。他在給李濟、傅斯年的書信中,對西千佛洞給予很高的評價:

西千佛洞各窟大都北魏所開,壁畫以及窟內(nèi)中心座形式,與千佛洞大致相同,而更率真,時代或較敦煌者稍早……藝術(shù)造詣上雖不及敦煌之博大精深,而在歷史上卻頗耐人尋思。[2]

向達將西千佛洞的內(nèi)容題材與莫高窟做了比較,對西千佛洞的開鑿時間,他有自己的判斷,“縱不能早于莫高窟,當亦與之相先后也”。

結(jié)合敦煌文獻的研究,向達還指出,西千佛洞或與兩個地名有關(guān)——所謂山闕烽,大約指的就是西千佛洞以西的黨河口,沖破三危山成一峽口,然后轉(zhuǎn)向東北。“烽置于峽口,故曰山闕,清代有黨河口卡汛,大約即在其地附近也”[10]。向達提出,在敦煌文獻中出現(xiàn)多次的“永安寺”,“或即是西千佛洞之唐代名稱”;“壽昌東行六十里皆是戈壁,無處可以營建佛龕,唯今之西千佛洞可以當之”[10]432。這些關(guān)于史地交通的扎實考察與思考,對西千佛洞開窟史研究頗具啟發(fā)。

1943年3月,敦煌駐軍一四二團勘察兩關(guān)遺址,向達受邀同往;19日赴南湖途中夜宿西千佛洞,這是他的第二次西千佛洞之行。

(三)1942年中央研究院勞干與石彰如的西千佛洞之行

中央研究院歷史語言研究所的勞干與石彰如,與向達同屬西北史地考察團歷史考古組。向達當時因家事牽絆未能按時出發(fā),故勞、石兩人于1942年4月先行前往敦煌。在出發(fā)伊始,他們就有考察榆林窟陽關(guān)西千佛洞等地的計劃,兩人在給傅斯年的信中提出請求軍隊保護[11]。

勞干與石彰如于1942年6月15日抵莫高窟開始測繪石窟。根據(jù)傅斯年要求,他們需沿途寫信報告工作情況,這些信編有序號。在報告第八號中,勞干匯報了同年7月31日赴南湖途徑西千佛洞考察的過程:

天色漸晚,浮云四云。沿黨河西南行,在戈壁中一小店休息,其下即西千佛洞也。此時未及前往……九日返程,道經(jīng)西千佛洞,故有洞百余,今俱沖壞,僅余六個。壁畫大體仍是六朝,惟粗甚,不如千佛洞,無多可取。[11]53

1942年9月22日早,勞干和石彰如結(jié)束在敦煌的測繪離開。勞干此后的精力多在居延漢簡的整理考釋,對敦煌未再涉及。石彰如后出版《莫高窟形》一書,其中也沒有關(guān)于西千佛洞的記錄。

(四)夏鼐與閻文儒兩次考察西千佛洞

1944年,中央研究院、中央博物館籌備處和北京大學文科研究所,合組西北科學考察團歷史考古組,任命向達為組長,這是他的第二次西征。同行的還有考古學科班出身的夏鼐和向達在北大文科研究所的研究生閻文儒,三人于當年5月19日抵達敦煌。

同年8月,夏鼐、閻文儒、李浴與酒泉專員公署秘書白德清等人,一同前往南湖古董灘、壽昌城調(diào)查,向達因已去過,故未同行。8月12日夏鼐和閻文儒一路經(jīng)沙棗墩、石俄博、南湖店,至西千佛洞。這是他們第一次赴西千佛洞考察,兩人均做了石窟記錄。14日返程途中,夏、閻兩人又勘查了沙棗墩及雙墩子。

兩個月后,考察團結(jié)束佛爺廟西區(qū)墓地的發(fā)掘后,準備赴南湖和西湖(即兩關(guān)遺址)考察。10月31日,夏鼐與閻文儒一行由敦煌城動身:

至西千佛洞附近,已是傍晚……西千佛前度曾來過,惟“如意元年五月”題記,此次始找到,在第六洞南壁,初唐佛說法圖框西側(cè),六字系朱字,其下當尚有字,壁泥為人切去,故已不可見矣。晚間即宿水文站中……[12]

第二天晨間,夏鼐等三人又登上黨河口西山嶺上的墩臺考察(圖3)。“墩以土坯堆累而成,間以蘆葦。墩西有房屋遺跡,僅余墻腳,墻亦以土塊壘成,”夏鼐認為,此墩所在地形頗佳,“似為清代黨河口卡汛之所在地;而唐代《沙州圖經(jīng)》所云之山闕峰,疑亦即其處”[12]98。

1945年,閻文儒從河西考察回來后記錄了他與夏鼐的西千佛洞之行。他更側(cè)重從文獻研究與實地考察相結(jié)合的研究視角,對沿線地形位置與古建作詳盡記載。

此行夏鼐與閻文儒對西千佛洞的史地考察,也是20世紀40年代歷次考察史中最為全面的。

(五)敦煌藝術(shù)研究所史巖對南湖店殘窟的重點考察

1944年3月12日,時任敦煌藝術(shù)研究所研究員的史巖,與張民權(quán)、辛普德、王曉鐘等人從敦煌城出發(fā)赴陽關(guān)。途中,史巖在南湖店幺店附近的黨河邊發(fā)現(xiàn)殘窟,“前半崩失,內(nèi)有殘畫,恍惚不可詳審,不禁狂喜”[13]。晚餐畢,史巖一行“騎行三里至兩塔婆處,往下就是西千佛洞”。第二天入洞調(diào)查,他記載“現(xiàn)存洞窟凡三十有八,惟存繪塑遺跡者不及半數(shù)”。3月17日回程途中,史巖抵達西千佛洞繼續(xù)入洞工作。

第二日清晨,史巖在南湖店沿灘北行勘查:

果獲其三,一為殘窟,洞內(nèi)儲谷草,無遺跡,相隔不遠有一窟,前部崩踏,后壁完存,風雨剝蝕,略存壁畫殘跡,觀其賢劫千佛作風,西魏作也。其北臨一窟,則較完整,中有塔婆,魏式制底也,龕像壁繪猶有存者…… [13]23

據(jù)史巖自述,關(guān)于西千佛洞的洞窟其詳“當別草報告”,可惜未能尋獲。他對南湖店殘窟的考察,在同期諸家記錄中最為詳盡:

總前后所見,此處幺店附近共得四窟,與南部諸窟合計,則黨河窟群,共有四十二窟(張大千僅編十九號),惟南北相距達三里有奇,據(jù)此情形以觀,疑他處或尚有石窟散布,詢之么店主人,則云無之,然予未能親循河床踏查,終覺忐忑于懷,不能信其言也。[13]23

四 20世紀上半葉西千佛洞考察史之我見

從學術(shù)史的角度,縱觀上世紀諸家考察記錄,我們不難發(fā)現(xiàn),中外學人無論以游記、書信或著書之方式,對西千佛洞的史地交通、洞窟斷代、藝術(shù)風格、題記內(nèi)容等做了大量記載。這些第一手資料也為今天我們盡可能還原西千佛洞的歷史面貌,提供了多角度的研究參考。

(一)從交通地理學角度,基本梳理出一條西千佛洞交通動線

上述來西千佛洞考察的中外人士,大都對此地的史地交通做了詳細描述,尤以向達對動線里數(shù)的描述最為清晰:

出敦煌西門,過黨河(漢氏置水唐之甘泉也)。五里敦煌舊城,自此西南行,十五里南臺,二十里雙墩子,三十里大墩子,七十里南湖店,宿……自南湖店西行,五里西千佛洞。[10]346-347

關(guān)于通渭渠,查閱前人資料只提及清代十渠之“通裕渠”——今肅州鎮(zhèn)原孟家橋鄉(xiāng)一帶,雍正初年建,距城四十里,自沙棗墩分水渠口起,計長七十四里[14]。另,斯坦因一行于1907年3月到達敦煌,在藏經(jīng)洞之后又考察了南湖,曾記載“黨河左岸一處叫墩尾渠(Tung-wei-chu)的平地”,“周邊有高地之上的山脊、黨河陡峭的河床、小沙丘、傾頹不堪的炮臺和兩座磚砌佛塔”[15],所述與西千佛洞環(huán)境相似。

這里的“墩尾渠(Tung-wei-chu)”是否為夏鼐、閻文儒所稱“通渭渠”或“通裕渠”,尚待考證。

綜合諸家記載,至上世紀中葉,自敦煌城至西千佛洞的交通路線已大致清晰:

敦煌舊城——過通渭渠,入戈壁中(西南行三十里)——沙棗墩,唐白山烽,清代在此設(shè)沙棗墩汛(行三十里)——石俄博(破羌亭?)(不及五里)——南湖店(幺店)(再行三里)——見兩塔婆,下即為西千佛洞(行六十里)——南湖

很明顯,西千佛洞正開鑿在從敦煌向西赴兩關(guān)的交通要隘上。石窟這樣重要的宗教建筑遺存,往往依交通干線而設(shè)置,因交通活動而繁盛,其文化作用與交通行為有關(guān),具體的交通條件對于石窟自身的維護和繁榮也至關(guān)重要[16]。通過各家記述中交通動線的梳理,可以進一步豐富我們對西千佛洞開鑿背景及社會功能的認識,并結(jié)合文獻,從石窟位置、交通節(jié)點、動線變化等角度,由此分析當時的石窟營造者、供養(yǎng)人以及工匠們的文化心理和宗教需求。

(二)從石窟建筑角度,確定崖上曾有雙塔遺存

從伯希和的記錄中,開始出現(xiàn)“雙墩子”這個地名,他后來又補充道,這里的“雙墩”應為“雙塔”。

其后,向達、夏鼐、閻文儒和史巖,均留下關(guān)于雙墩或雙塔的記載(詳見表3)。夏鼐稱:“……余等乃上馬再行3里,見破塔二,與莫高窟旁戈壁上之塔相似,俗名雙墩子。下坡至西千佛洞……”[17](圖4)。這些信息與伯希和所錄基本一致,因此,我們有理由將雙墩子的位置鎖定在西千佛洞窟崖上。

在1944年夏鼐所攝照片中,能清晰看到西千佛洞窟崖上的塔形。時至1953年3月,敦煌文物研究所在此做初步勘查,依然能在當時記錄中找到“雙塔”(圖5):

經(jīng)過石峨博后,我們就可以看到一個小土屋,那就是從城里去南湖必須在那里休息打尖的南湖店。再走進三、四里,就可以看見在戈壁的邊緣有兩個可能是唐宋時代修建、現(xiàn)在已經(jīng)殘破了的塔婆,西千佛洞就在兩個塔婆闕口的下面……[1]123

毫無疑問,西千佛洞崖上曾筑有雙塔,這同莫高窟、榆林窟崖上建塔形式一致。

今天,雙塔去哪里了?

1960年5月15日,甘肅省水利建設(shè)三支隊在修建黨河總干渠時,擅自縱容民工毀壞西千佛洞佛像8尊,拆毀崖岸唐宋土塔兩座。此嚴重事件經(jīng)敦煌文物研究所報告中央文化部。文化部派副部長徐平羽來敦煌查處,敦煌縣委給直接責任人以行政記一大過的紀律處分,并通報全縣。[18]

此事也在《敦煌大事記》中得到證實。可以肯定,在1960年前西千佛洞窟頂確有雙塔遺存。

(三)對于西千佛洞洞窟結(jié)構(gòu)的重新認識

西千佛洞歷經(jīng)黨河急流沖擊,砂石堅實性差,受損情況嚴重,很難復原當年整體石窟結(jié)構(gòu),但整理上世紀考察記錄,仍可從一些細節(jié)中找到線索。(圖6)

與圖7對照,顯然圖6為西千佛洞現(xiàn)編號第3、4、5窟,在1931年畢爾格·布林到訪時是一個整體;這也就能理解上世紀40年代張大千為何會留下“第三窟東耳洞”(今第5窟門外)和“第三窟西耳洞”(今第3窟南壁)兩方墨書題記。

同期,謝稚柳、夏鼐、閻文儒等也對這三個洞窟分別做了內(nèi)容記錄;時至1953年敦煌文物研究所前去西千佛洞勘查,洞窟內(nèi)容附表中對第三窟東西耳洞仍有記載。但今天所見西耳洞(現(xiàn)編號第3窟)已獨立成一窟,窟內(nèi)塑像近代修,壁畫漫漶不清。

畢爾格·布林來到西千佛洞還看到:

這樣的洞窟每個(至少目前的狀態(tài)下) 都在面向河流的方向上有兩個開口。到目前為止,我可以從一個洞窟抵達另一個洞窟,但是砂礫巖崖壁上原始通道的窄架子阻止了我到達所有的洞窟……東面更遠的洞窟只能借助梯子一個一個地去看……[7]164

結(jié)合1942年向達的考察記錄,提到西千佛洞“以前大約俱有閣道通連,今已崩塌,另辟蹬道,并將窟壁鑿通,以便往來”[10]357。這些相通閣道,究竟是古時修鑿,還是近代所為?雖無法從目前材料中考證,但對這些前人記錄做多角度的比對研究,西千佛洞的歷史輪廓可望更為清晰。

(四)關(guān)于石窟內(nèi)容和藝術(shù)風格的參考價值

雖然僅停留三天,但一如對莫高窟的分期,伯希和也對西千佛洞的藝術(shù)風格做了三類分期[3]703。

在上世紀40年代的數(shù)次考察中,前輩學者從各自勘查重點入手,對西千佛洞洞窟內(nèi)容做了細致調(diào)查,包括供養(yǎng)人圖像和題記,以謝稚柳所記最為詳盡,史巖勘查洞窟數(shù)量最多;將這幾部分信息比對,頗值得繼續(xù)探討。

以張大千編號第二窟為例,閻文儒“因無長梯,未能攀登”,夏鼐稱“不能上,遠望似無壁畫”[17],但謝稚柳與史巖均有記載。謝稚柳斷作西夏窟,“北壁繪有童子及小女子各一……東壁、南壁供養(yǎng)人……”[4]421。史巖記錄更為詳盡:

西千佛洞南部第九窟(張大千編號第二窟)乃高僅一五八公分之小型窟,壁間繪優(yōu)婆塞、優(yōu)婆姨之供養(yǎng)列像,作風類元,里端設(shè)壇,所塑為披帽比丘像,結(jié)跏趺坐,高與人等。今失其首,胸膝諸部亦剝損,內(nèi)顯骨骼,骷髏雖失,顎骨猶存,髖髀悉露,當系坐化僧骸,外敷以泥,以存原真者。這種事例,并不罕見。[13]214

(五)對西千佛洞保護的前瞻建議

在伯希和1908年考察后,西千佛洞可能又被沙土再次掩埋;當畢爾格·布林和英國傳教士等人到來前,“因為洪水的原因,沖走了崖體外的沙子,這才讓許多洞窟變得清晰可見”。1931年,畢爾格·布林就在報告中提出,“過分侵蝕已經(jīng)相當程度地破壞了重建的完整性,顯然只有部分洞窟的后壁得以保存”[7]165。

向達也指出,西千佛洞所處“絕壁臨流”的位置和巖層狀況,是石窟毀壞崩塌的兩大原因:

只以地當黨河轉(zhuǎn)向處,水流迅急,直趨北岸,水嚙崖根,深入尋丈,危崖虛懸,崩塌自易。重以窟上即是戈壁,漫無遮攔,巖層雖與莫高窟同屬玉門系,而所含石礫遠較莫高窟者為粗,大者如盆如碗,小亦如拳如卵,更易崩裂。是以就自然毀壞言之,西千佛洞之危險程度,蓋遠過于莫高窟也。[10]358

在上世紀諸家考察記錄中,大都提及西千佛洞面臨最大的問題是河水侵蝕、巖體崩裂和人為破壞等前瞻性警示。1953年,敦煌文物研究所正式提出須對此石窟及早采取修繕、保護、看管、修改黨河水道等幾項措施;上世紀80年代,敦煌研究院對西千佛洞進行了加固和修筑河壩工程,以防止崖體坍塌,對洞窟保護起到了重要作用。

小 結(jié)

20世紀上半葉,考察者們從西千佛洞的交通、建筑、石窟結(jié)構(gòu)、洞窟內(nèi)容等各方面給我們留下了豐富的記錄。通過上述考察史的梳理,我們面臨如何更好利用這些碎片化信息,對有限的研究材料進行補充,并將西千佛洞重置于地理—時空軸的背景下重新認知。

在整理基礎(chǔ)上,本文對西千佛洞交通動線的復原、崖上雙塔建筑遺存的確定,以及部分洞窟結(jié)構(gòu)的還原,對揭示西千佛洞的歷史原貌又進了一步。接下來,將側(cè)重于前賢學者對洞窟內(nèi)容的記錄,結(jié)合圖像,對西千佛洞開鑿背景做繼續(xù)深入研究,這也有助于更全面理解西千佛洞在整個敦煌石窟中的價值與意義。

參考文獻:

[1]敦煌文物研究所.西千佛洞的初步勘查[J].文物參考資料,1953(Z1):122-128.

[2]向達.敦煌考古通信: 致曾昭燏信[M]//榮新江.向達先生敦煌遺墨.北京:中華書局,2010:383.

[3]伯希和.伯希和西域探險日記1906—1908[M].耿昇,譯.北京:中國藏學出版社,2014:518.

[4]謝稚柳.敦煌藝術(shù)敘錄[M].上海:上海古籍出版社,1996:427、429.

[5]Hrner and Bohlin at Dunhuang 1930 and 1931[Z].IDP NEWS,No.45,2015(3).

[6](瑞)斯文·赫定.亞洲腹地探險八年1927—1935[M].徐十周,等.譯.烏魯木齊:新疆人民出版社,1992:398.

[7]Birger Bonin.Newly Visited Western Caves At Tun-huang[J].Harvard Journal of Asiatic Studies,Vol.1,No.2,1936:165.

[8]Evangeline French,Mildred Cable,F(xiàn)rancescaFren ch.ADesert Journal:Letters From Central Asia[M],London Constable & Co Ltd,1934:230.

[9]樊錦詩,蔡偉堂.敦煌西千佛洞各家編號說明[J].敦煌研究,2007(4):34.

[10]向達.唐代長安與西域文明[M].北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,1957:353-354.

[11]邢義田.行役尚未已日暮居延城——勞干先生的漢簡因緣[J].古今論衡,2002(8):45.

[12]夏鼐.敦煌考古漫記[M].天津:百花文藝出版社,2002:97-98.

[13]史巖.史巖文集[M].杭州:中國美術(shù)學院出版社,2007:17.

[14]蘇履吉,修曾誠.敦煌縣志[M].臺北:成文出版社有限公司,1831:115.

[15](英)奧里爾·斯坦因.斯坦因中國探險手記(卷3)[M].巫新華,伏霄漢.譯,沈陽:春風文藝出版社,2004:603.

[16]王子今.北朝石窟分布的交通地理學考察[C]//殷憲.北朝史研究——中國魏晉南北朝史國際學術(shù)研討會論文集.北京:商務印書館,2004:490.

[17]夏鼐.夏鼐西北考察日記:上冊[M].北京:社會科學文獻出版社,2018:85.

[18]魏錦萍,張仲.敦煌史事藝文編年[M].蘭州:甘肅文化出版社,2012:214.