基于知識圖譜的國內外文化空間研究綜述

鄧 敏,原云芬

(桂林理工大學 旅游與風景園林學院,廣西 桂林 541004)

0 引言

文化空間作為一個涉及多學科、多領域的多尺度概念,最早出現于20世紀90年代,與絕對空間、抽象空間、具體空間、共享空間等共同出現在法國城市理論學家亨利·列斐伏爾(Henri Lefebvre)的《空間的生產》一書中,他認為對空間的理解應該跳出傳統的思維,不僅要看到它的物理性、物質性,還要注重它的文化性,即空間是由人類有意識的實踐活動產生的,人類的歷史活動促進了空間的產生,因而空間包含著人類活動產生的文化,是有價值、有意義的文化空間[1]。2008年3月28日,國務院辦公廳下發(fā)的《關于加強我國非物質文化遺產保護工作的意見》中指出,非物質文化遺產可分為兩類:一是傳統的文化表現形式,如民俗活動、表演藝術、傳統知識和技能等;二是文化空間,即定期舉行傳統文化活動或集中展現傳統文化表現形式的場所,兼具空間性和時間性[2]。基于此,本文所探討的文化空間是指人、活動、空間、時間共同作用下產生的具有文化生產、消費和傳播功能的一定區(qū)域或場所,該區(qū)域或場所具有典型的文化特征。

1 數據來源

本文分析的國外基礎數據來源于Web of Science核心合集,檢索主題為“cultural space”,時間跨度為2008—2018年,檢索結果為7 473篇,因檢索結果中與主題相關的文獻比較分散且數量較多,故將文獻排序方式由日期調整為相關度,并選擇前1 000篇檢索結果作為外文文獻數據的樣本進行CiteSpace可視化分析。

本文分析的國內基礎數據來源于中國知網CNKI,在高級檢索模式下,以“文化空間”為檢索主題詞,檢索時間跨度為2008—2018年,來源類別為核心期刊,共檢索出文獻621篇,剔除無作者期刊及會議報道、期刊通知、訪談類別的文章及其他不相關條目等無效數據,得到有效文獻601篇,作為中文文獻數據的樣本進行CiteSpace可視化分析。

2 統計與分析

2.1 歷年文獻發(fā)文量分析

研究某一領域的文獻歷年發(fā)文量可以有效揭示該領域特定時期的發(fā)展情況與受重視程度。研究發(fā)現,2008—2018年國外關于文化空間的研究數量基本呈逐年增多的態(tài)勢,在2017年達到頂峰966篇,特別是從2014年以后,發(fā)文量快速增長,年均增幅90篇以上,表明國外關于文化空間的認識基本達成統一。我國發(fā)文量先是在2010年達到小高峰49篇,之后下降,到2012年開始穩(wěn)步回升,除2015年小幅下降之外,基本呈現逐年遞增的趨勢,表明我國對于文化空間的研究正處在探索前進的階段。總體來看,國外文化空間的研究成果與國內相比較豐富,發(fā)文量遠遠高于國內,但近年有下降趨勢;而國內成果近幾年逐年遞增,說明文化空間在國外的研究基本邁入成熟穩(wěn)定階段,而在國內文化空間正在成為當前研究熱點,未來幾年我國將有更多更深入的研究成果。

2.2 研究地區(qū)情況

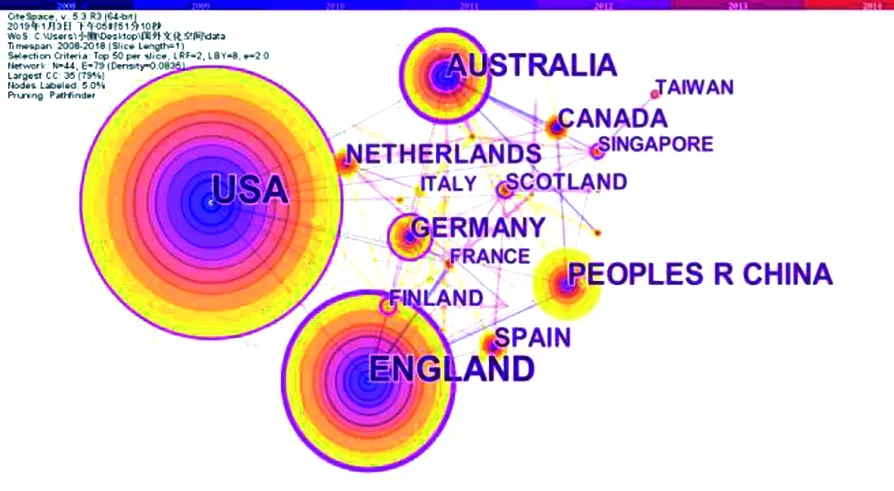

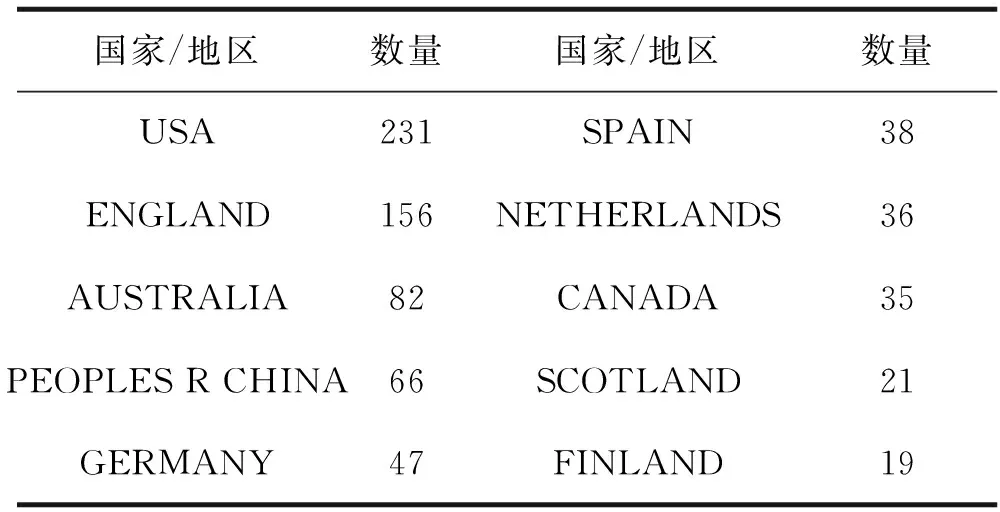

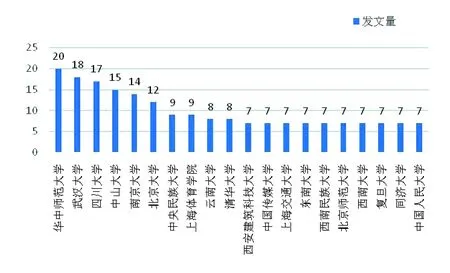

研究地區(qū)情況可以幫助學者快速找到該領域中研究成果數量豐富的國家和地區(qū),為后期研究提供參考。圖1和表1是國外文化空間的研究地區(qū)分布情況,結果顯示,排名前四的分別為美國(231篇)、英國(156篇)、澳大利亞(82篇)和中國(66篇),其發(fā)文總量(535篇)已達到文獻總量(1000篇)的一半,在國外文化空間研究中占據絕對優(yōu)勢地位。圖2和表2是國內文化空間的研究地區(qū)分布情況,發(fā)文量最多的是北京,達到99篇,其中主要以北京大學、中央民族大學、清華大學、中國傳媒大學、北京師范大學和中國人民大學為主要發(fā)文高校,其次是江蘇,主要集中在南京大學和東南大學。由表2可以得出,排在前五的地區(qū)發(fā)文量達到了303篇,占國內發(fā)文總量(601篇)的一半,說明北京、江蘇、湖北、上海、四川是國內文化空間研究的主要地區(qū)。總體來看,國內研究與國外相比雖有差距,但可以在借鑒國外優(yōu)秀成果的基礎上彌補,不斷向更深層次和更寬領域的研究方向發(fā)展。

圖1 國外文化空間研究地區(qū)分布圖譜

表1 國外文化空間研究地區(qū)前十位分布

表2 國內文化空間研究地區(qū)情況(發(fā)文量≥15)

圖2 國內文化空間研究地區(qū)情況(發(fā)文量≥7)

2.3 研究來源分析

2.3.1 研究作者的比較分析

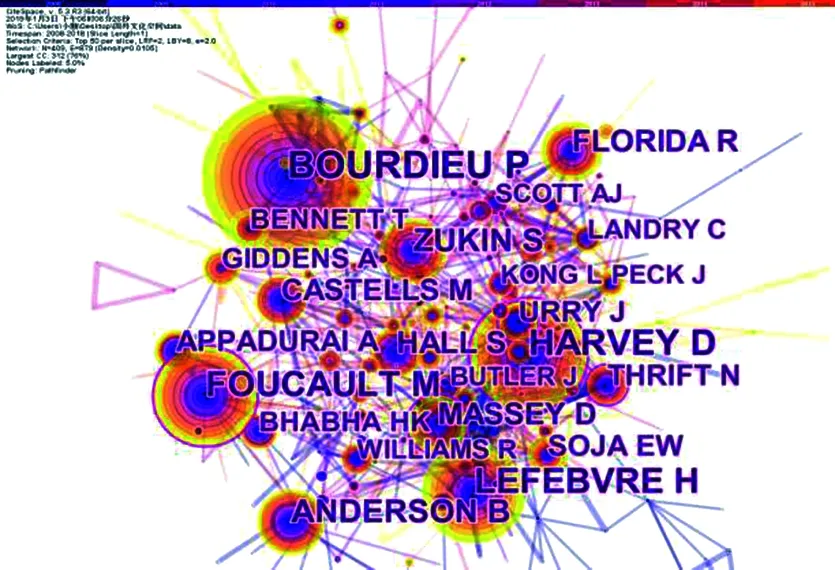

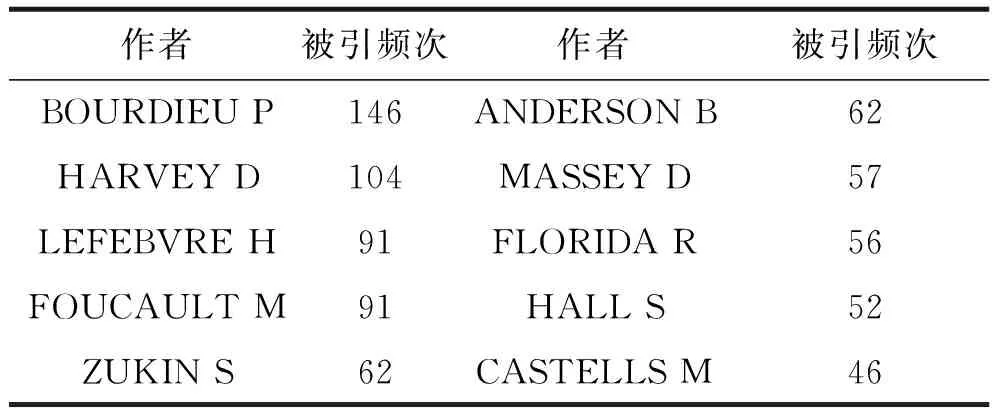

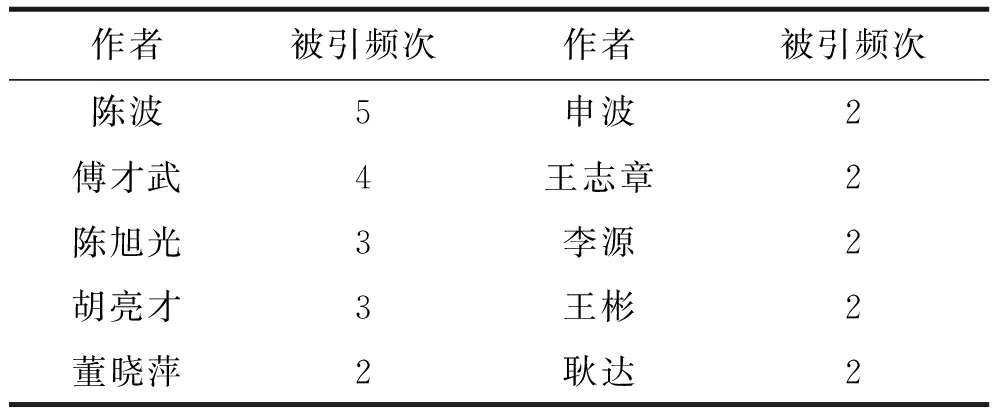

對文獻作者進行研究可以有效了解該領域中的核心作者,以及他們之間合作的密切程度。從圖3和表3可以看出,國際上在文化空間研究領域被引頻次最多的作者是P.Bourdieu和D.Harvey,被引次數分別是146和104,說明他們的研究成果相較于其他學者具有較高的影響力。P.Bourdieu近期主要圍繞社會空間和物質空間展開研究[3],而D.Harvey主要是在探索人類認知構成與環(huán)境空間形態(tài)之間的相互影響以及文化在中間所起的作用[4]。從合作密度來看,大多數文獻作者之間都有粗細不同的連線相連接,說明他們合作較為密切。圖4所示的是國內作者合作網絡圖譜,影響力較大的學者有陳波、傅才武、陳旭光、胡亮才,共現次數分別為5、4、3、3(見表4),在圖譜中產生了突現點,可以看出這幾位學者是近年來文化空間研究的高產作者,而其他學者發(fā)文量均為2篇或1篇。其中合作關系較為緊密的分別是以傅才武、肖絢、王萬良、王志章、李源為中心的科研團隊,以傅才武為中心的研究團隊合作關系最為緊密,但團隊規(guī)模較小,大多數為2~3人,且分布較為分散。此外,這些高影響力作者近期的研究重點分別為虛擬公共文化空間[5]、村民文化參與的影響因素[6]、文化共享空間[7]、媒介公共文化空間[8]、城市文化空間[9]等。

圖3 國外文化空間研究作者共被引圖譜

表3 國外文化空間研究作者共被引頻次前十分布

圖4 國內文化空間研究作者合作網絡共現圖譜

表4 國內文化空間研究作者被引頻次前十分布

整體上看,國外核心作者發(fā)文量相對較多,影響較大,且他們之間聯系密切,存在大范圍合作;而國內雖然有部分科研團隊合作強度較大,但整體上各團隊仍處于獨立研究的狀態(tài),一定程度上不利于我國文化空間研究的長遠發(fā)展。

2.3.2 發(fā)文刊物的比較分析

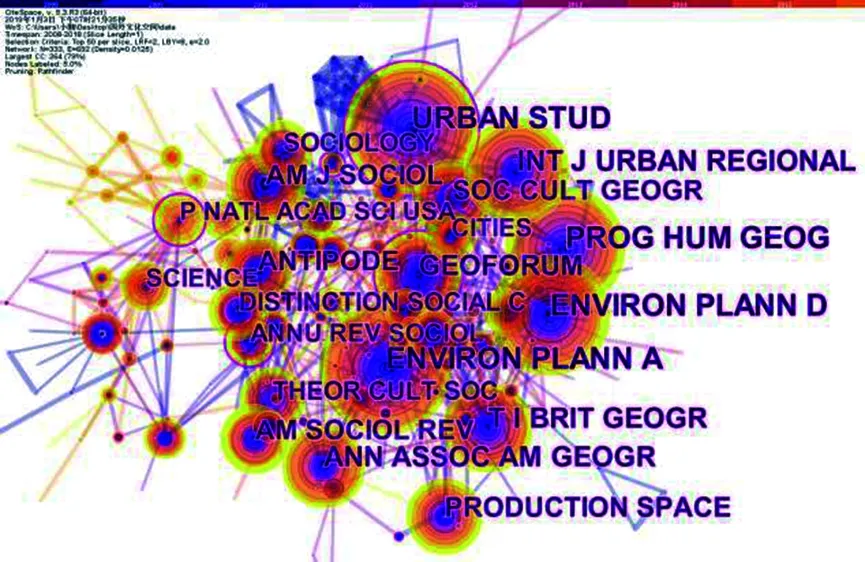

圖5 國外文化空間研究期刊共被引圖譜

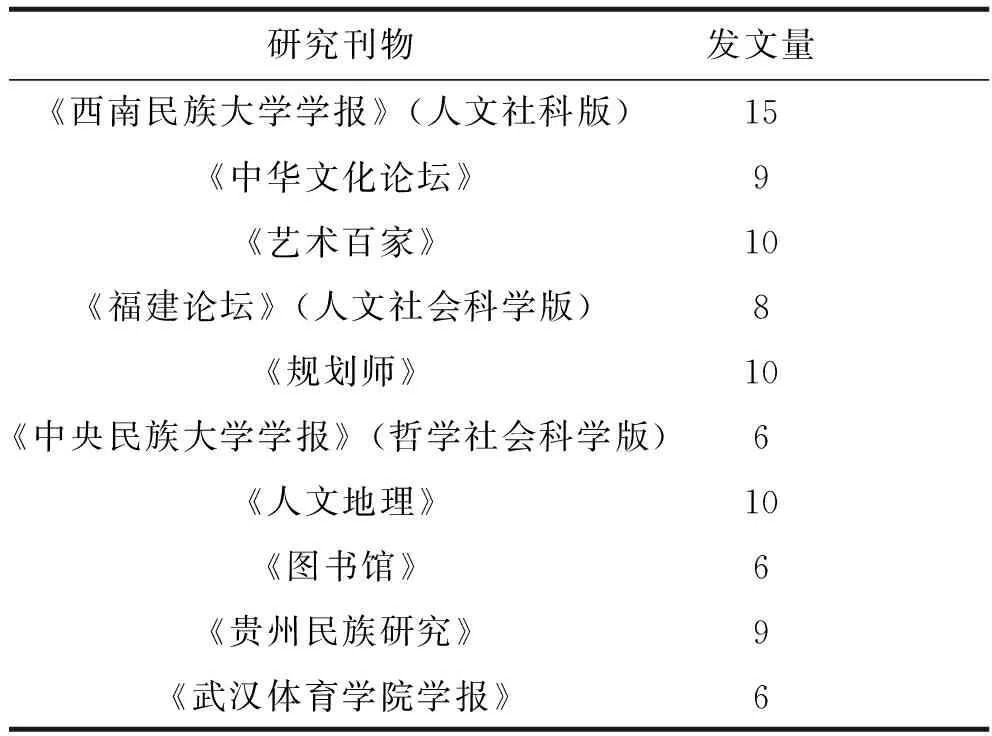

對國內外發(fā)文刊物進行比較分析有利于了解研究文獻的領域分布及質量高低。改變節(jié)點類型為“Cited Journal”,其他操作不變得到研究刊物的分析結果,如圖5所示。國外文化空間的高被引期刊主要來源于《URBAN STUD》《ENVIRON PLANN A》《PROG HUM GEOG》《ENVIRON PLANN D》,大多屬于環(huán)境科學、地球科學類期刊,被引頻次均高于100,且均為高影響力刊物;其次是社會學類期刊,如《AM J SOCIOL》《AM SOCIOL REV》《SOCIOLOGY》等,被引頻次均高于60;文化研究類,如《THEOR CULT SOC》、多學科科學類,如《P NATL ACAD SCI USA》等期刊被引頻次略低。對CNKI文獻發(fā)文刊物進行合作網絡分析(如表5),國內文化空間研究主要集中在《西南民族大學學報》(人文社科版),發(fā)文量達到15篇,其次是《藝術百家》《規(guī)劃師》《人文地理》,發(fā)文量均為10篇。國內發(fā)文刊物類型與國外存在吻合部分,特別是人文地理和規(guī)劃類期刊,可以看出國內外研究方向均朝多學科、多領域發(fā)展,值得注意的是,國外發(fā)文刊物的影響因子遠高于國內的發(fā)文刊物,說明我國文化空間研究質量的提高還需學者們不斷努力。

表5 國內文化空間發(fā)文刊物發(fā)文量前十統計情況

2.4 研究主題分析

2.4.1 國外文化空間研究主題識別

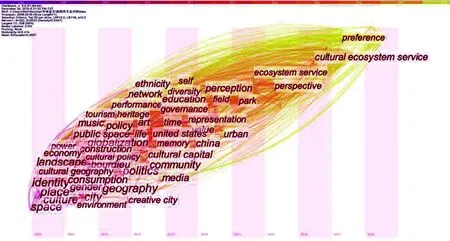

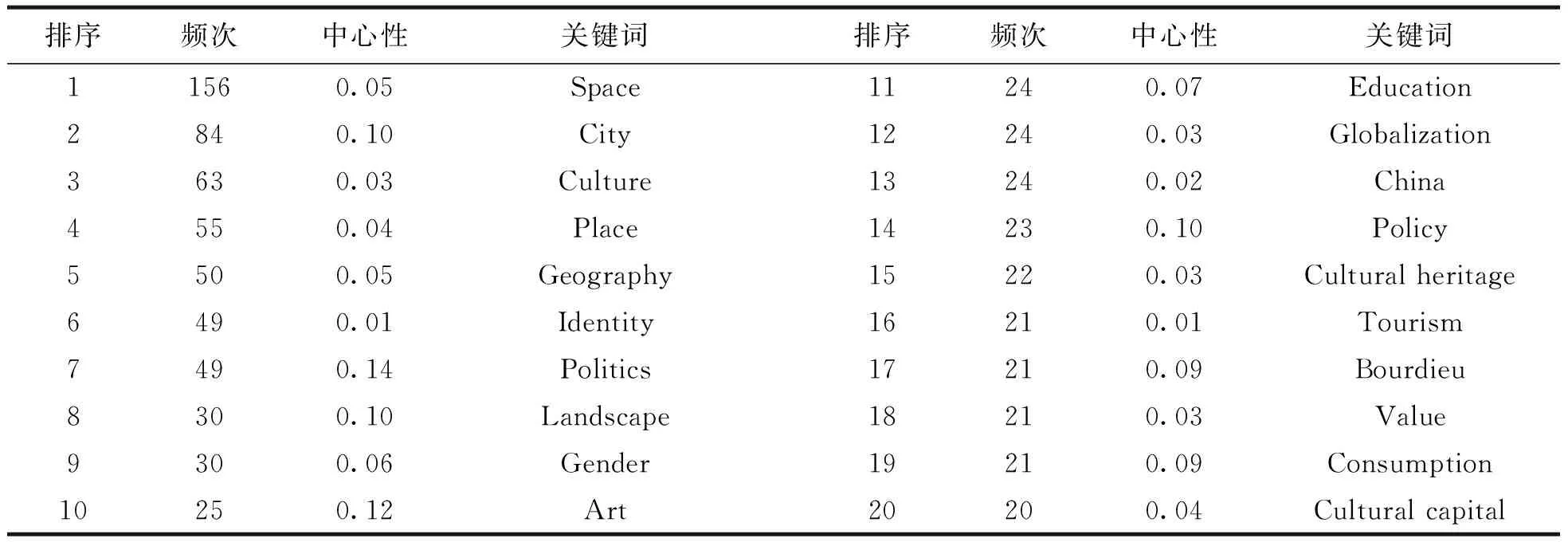

關鍵詞體現的是文獻的主題和中心思想,研究高頻關鍵詞更容易得出該領域的研究主題與熱點。圖6和表6分別是國外文化空間研究的關鍵詞聚類圖譜及關鍵詞頻次和中心性統計情況表。圖6中網絡節(jié)點數量為331,連線數量為1 094,密度為0.02,Modularity Q值為0.520 6,大于0.3,說明網絡聚類較好,社團結構顯著;圖中以Space為核心向外發(fā)散,高頻關鍵詞主要有空間、城市、文化、區(qū)域、地理、身份、政治、風景、性別、藝術、教育、文化遺產、旅游等,其中政治、藝術、政策、城市、風景的中心性都在0.10(包含0.10)以上(見表6),是文化空間研究的熱點。為了對關鍵詞做進一步的分析,文章繪制了國外文化空間研究關鍵詞的時區(qū)視圖(圖7),圖中顯示了研究熱點在時間脈絡上的遷徙情況,2008—2012年的研究熱點比較集中且多元,結構較為復雜,主要將空間與文化、城市、地理、政治、旅游遺產等相結合進行研究,2012年至今,出現將生態(tài)服務、目的地發(fā)展等應用于文化空間領域。可以說,2008—2018年,國外主要關注文化空間的文化性、空間性與應用性等方面。此外,圖6中有10個聚類標簽,聚類前的標號越小,說明該聚類研究熱度越高。聚類主要包括了文化生態(tài)系統服務、布迪厄、城市政治、文化心理學、文化研究、社區(qū)等,進一步說明了國外對文化空間的應用范圍之廣。

圖6 國外文化空間關鍵詞聚類知識圖譜

圖7 國外文化空間研究關鍵詞時區(qū)視圖

表6 國外文化空間關鍵詞和中心性統計情況(頻次≥20)

本文基于以往學者的研究和知識圖譜的分析,對國外文化空間的研究熱點進行總結與歸納整理,主要有以下幾點:

2.4.1.1 文化空間內涵研究

文化空間的前身是“文化場所”(culture place),后來在被表述為非物質文化遺產的一種基本類型時才被改稱為“文化空間”(cultural space)。2001年聯合國大會對“文化空間”的定義是:“一個可集中舉行流行和傳統文化活動的場所”,或“一段通常定期舉行特定活動的時間,這一事件和自然空間是因空間中傳統文化表現形式的存在而存在的”[10]。當然,國外從事相關研究的學者還有很多,他們對文化空間都有著各自不同的見解:如從物質空間和社會空間的角度來界定文化空間,認為文化空間應由空間內的特定群體——人的生產、生活及行為模式來定義[11]。

2.4.1.2 文化空間的應用性研究

在文化空間的應用性方面,國外的研究最初集中在非物質文化遺產、城市文化空間及其他公共空間等方面。J.Baker[12]從SOR量表,即“刺激(stimulus)—組織(organism)—回應(response)”出發(fā),在構建概念模型的基礎上闡述了空間環(huán)境中的各要素之間的相互作用和相互影響;M.A.Mark[13]等通過實地調查訪談與多元回歸方法研究文化遺產旅游吸引物,得出游客在旅游體驗之后對景點的評價、認可或二次重游的意愿會受到景點意境空間的影響,反過來,意境空間也可以為管理者提供經驗指導。后來隨著越來越多的學者從不同視角對文化空間進行研究,其被運用到的領域也越來越多:如S.Nayar[14]等指出了文化空間在移民加入后發(fā)生的變化以及職業(yè)與環(huán)境之間的關系;關于“旅游與文化空間”,R.Maitland[15]對都市旅游中的文化空間進行了研究,并指出其中未開發(fā)的文化空間的意義;M.D.Alvarez[16]研究了旅游標準化文化空間,如住宿、餐飲等的特色及其變化。

2.4.1.3 鄉(xiāng)村文化空間

國外對鄉(xiāng)村文化空間的相關研究可以追溯到1992年。關于鄉(xiāng)村文化保護,D.E.Bee[17]以蘇格蘭兩個農村為案例,通過遺產展示的方式將傳統與現代相結合來對鄉(xiāng)村建設做出實踐創(chuàng)新;在傳承與重構中,鄉(xiāng)村文化空間可以說是各文化空間的主體間相互交流所形成的空間,介于城市與鄉(xiāng)村、地方與全球,即類似愛德華·蘇賈所說的“第三空間”[18]。

2.4.2 國內文化空間研究主題識別

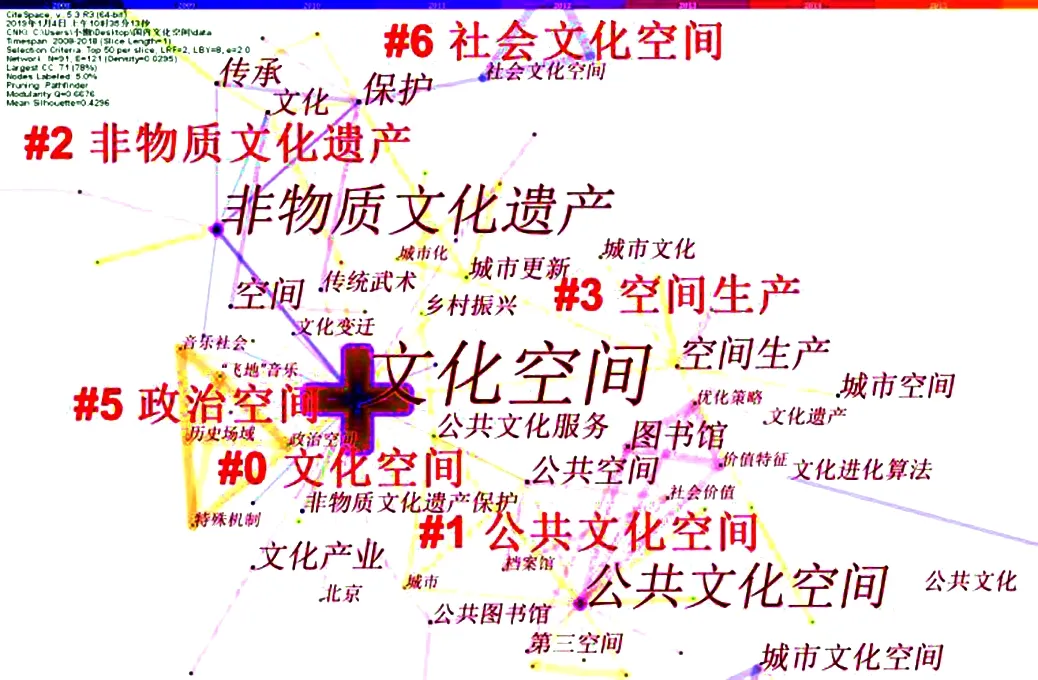

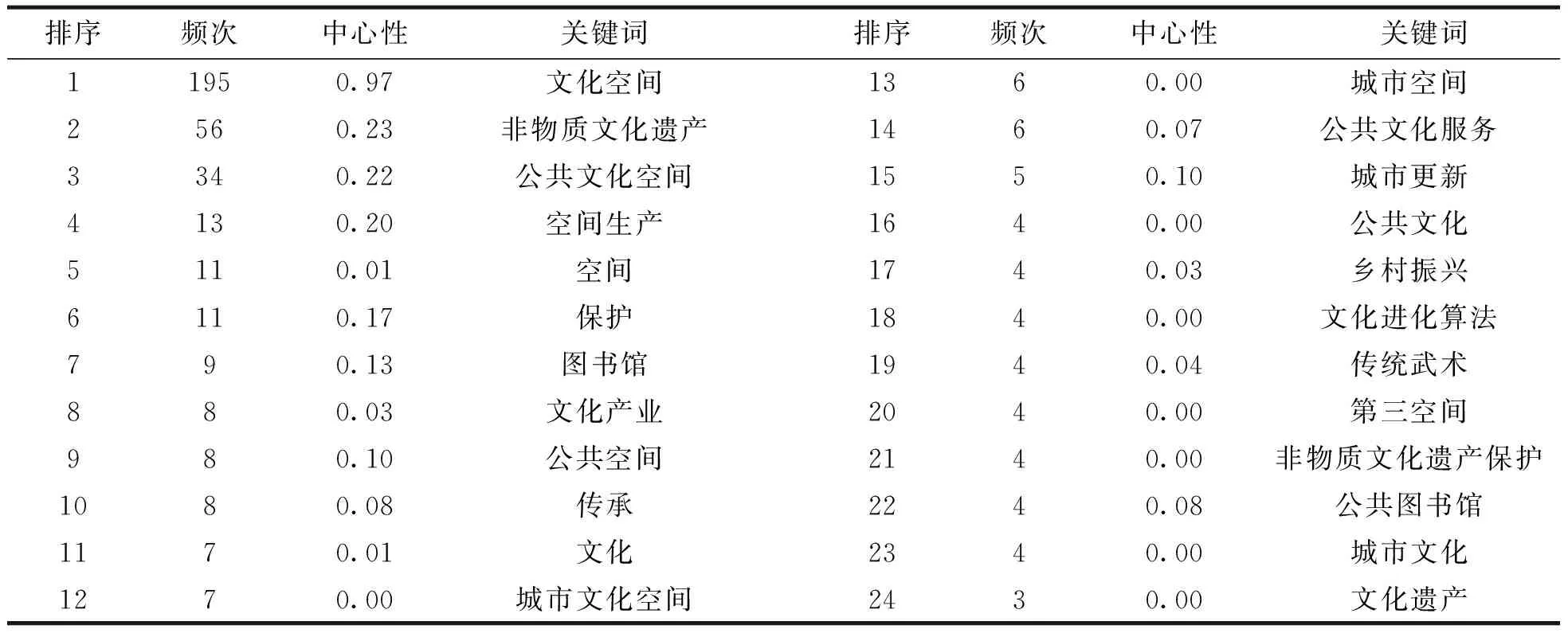

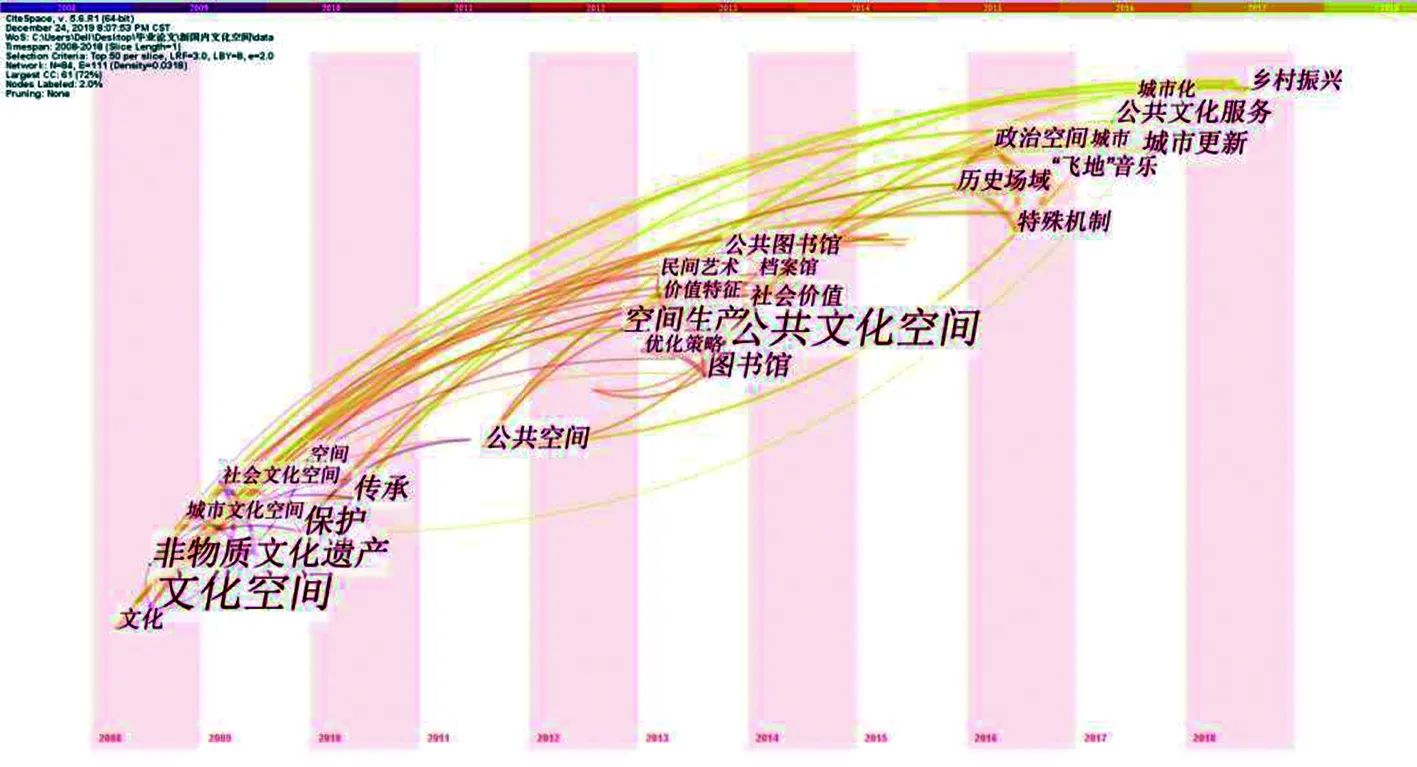

在CiteSpace中將節(jié)點類型重置為“Keyword”進行關鍵詞分析,得到圖8和表7。圖中網絡節(jié)點數量為91,連線數量為121,密度為0.029 5,Modularity Q值為0.667 6,大于0.3,說明網絡聚類較好,社團結構顯著。結果發(fā)現:文化空間、非物質文化遺產、公共文化空間三個關鍵詞節(jié)點較大,說明它們是國內對文化空間研究的熱點,圖譜中的7個聚類標簽主要包括文化空間、公共文化空間、非物質文化遺產、空間生產、政治空間、社會文化空間等,與表7中中心性在0.10(包含0.10)以上的關鍵詞文化空間、非物質文化遺產、公共文化空間、空間生產、保護、圖書館、公共空間、城市更新重合較多。且從圖9的關鍵詞隨時間遷徙的情況進一步得出,國內文化空間研究起初主要集中在非物質文化遺產的保護傳承方面,后來拓展到公共文化空間、圖書館、檔案館等特殊文化空間,近幾年出現將文化空間應用于歷史、政治、城市、服務、鄉(xiāng)村等領域,可以說,2008—2018年,我國文化空間的研究主題主要圍繞文化空間構成、空間生產與保護、城市公共空間等方面展開。

圖8 國內文化空間關鍵詞聚類知識圖譜

表7 國內文化空間關鍵詞和中心性統計情況(頻次≥4)

圖9 國內文化空間研究關鍵詞時區(qū)視圖

本文根據以往學者的研究和知識圖譜的分析,對文化空間的研究熱點進行總結與歸納整理,主要有以下幾點:

2.4.2.1 文化空間的概念與內涵

文化空間最早是一個人類學概念,從這個視角來看,文化空間是由人的一整套行為模式和生活方式以及它們所共同形成的文化氛圍組成,也可以說是定期舉行傳統文化活動或集中展現傳統文化表現形式的場所,兼具空間性、時間性、文化性[19]。在社會學、文化學領域的界定也有很多,有學者將其看作是一種具有核心象征性的場所、場景和景觀,由意義符號、價值載體組成[20];也有學者指出文化環(huán)境的構成中除了文化時間,還有文化空間,這里的文化空間是空間中的人以及他們所產生的文化賴以生存和發(fā)展的場所[21]。文化區(qū)是文化地理學視角下的文化空間,是一種具有周期性的人類活動、傳統和文化屬性的空間地理區(qū)域[22]。除此之外,在都市研究中,“公共文化空間”這一術語最為常見,它是在文化空間的基礎上更強調其公共性的一種新的空間內容與形式[23]。

2.4.2.2 文化空間的構成與影響研究

文化空間通常是在特定的歷史與文化傳統的背景下形成的,在其發(fā)展的過程中會受到多種主體的主導,如當地政府、社會團體、社區(qū)精英、社區(qū)居民及外來游客等[24]。鄭春霞[25]等認為非物質文化遺產得以生存的環(huán)境其實可以稱之為廣義的文化空間,其既包括國家的政治環(huán)境、經濟環(huán)境、文化環(huán)境等,也包括地方的文化政策、語言、民俗、宗教信仰、經濟水平等;陳宇光[26]從文化發(fā)展的時間脈絡出發(fā),提出城市文化空間由三種維度構成:傳統文化的歷史空間、現實文化的多元化實時空間和未來文化的伸展空間。

2.4.2.3 文化空間的開發(fā)與保護研究

在文化空間的發(fā)展過程當中,最為重要的就是關于文化空間的開發(fā)與保護。縱觀學者們的研究成果,可以說比較豐富且有較強實踐指導性,共分為三類觀點:第一類觀點認為對文化空間的保護要有一種大文化空間的觀念,即在保護非物質文化遺產本身的同時也要關注其所涉及的物質與精神混合物化的文化生態(tài)環(huán)境[27-28];第二類觀點認為非物質文化遺產作為一種文化空間,應做好分級分類保護,如可以劃分為核心區(qū)、緩沖區(qū)和試驗區(qū)[29];第三類觀點認為可以通過文化空間再生產或再造來開發(fā)與保護文化空間。張曉萍[30]等認為“大型實景歌舞展演”和“非物質文化遺產景觀旅游”是文化空間旅游化生存的可取之道。

2.4.2.4 鄉(xiāng)村文化空間

關于鄉(xiāng)村文化空間,丁潔妮[31]等對鄉(xiāng)村的建筑空間提出了優(yōu)化步行系統、注重公共藝術小品設計、注重植物合理配置、注重村民需求等促進社區(qū)和鄉(xiāng)村文化空間的傳承的建議。另外,我國很多的特色旅游村鎮(zhèn)在進行開發(fā)與保護的過程中都對傳統村落和一些老舊的農耕生產工具等典型的記憶符號進行了保留,但是與此同時也融入了一些3D墻畫、多媒體博物館、鄉(xiāng)村民宿體驗等現代化的元素,使得到訪的游客看到的不僅僅是以前古老的傳統的“過去生活”,也可以看到村鎮(zhèn)一路走來的發(fā)展歷程[32]。

3 結論與展望

3.1 文獻發(fā)文的時間特征

國外文化空間的歷年發(fā)文量呈現線性增長的態(tài)勢,從發(fā)展階段來看,主要經歷了緩慢增長(2008—2011年)、波動增長(2012—2014年)和穩(wěn)步快速增長(2015年至今)三個階段。而我國文化空間的歷年發(fā)文量呈波浪式增長,主要經歷了萌芽發(fā)展階段(2008—2010年)、探索發(fā)展階段(2011—2013年)和穩(wěn)步發(fā)展階段(2014年至今)。文化空間在國外的研究已經比較成熟,熱度和發(fā)文量有所下降,而國內正處于研究熱點階段,發(fā)文量逐年提高,但國內發(fā)文量與國外的發(fā)文量存在較大差距。隨著國家相關政策的不斷出臺和文化在人們日常生活和旅游活動中地位的逐漸增加,文化空間的相關研究會受到越來越多學者的關注,文獻發(fā)文量也將繼續(xù)增長。

3.2 研究地區(qū)發(fā)展

國外文化空間研究地區(qū)主要以美國、英國、澳大利亞為主,其研究成果在國際上處于領先水平;我國的研究地區(qū)主要集中在北京、江蘇、湖北、上海、四川等地,發(fā)文高校主要集中在華中師范大學、武漢大學、四川大學、中山大學、南京大學、北京大學、中央民族大學、上海體育大學。這些國家、地區(qū)與高校的研究成果代表性和參考價值較大,為國內外文化空間的研究提供了有力的科研支撐,但同時也可以看出科研力量分布不均衡,且國內外地區(qū)發(fā)文量差距較大,研究的深度與寬度還有待進一步發(fā)展。

3.3 研究作者與刊物合作情況

國外對文化空間研究領域產生深遠影響的學者是以P.Bourdieu和D.Harvey為代表的領軍人物,他們之間的合作程度較為密切,形成了以P.Bourdieu、D.Harvey、H.Lefebvre和M.Foucault等為中心的科研團隊,且發(fā)文刊物影響因子高、質量好,國外的發(fā)文水平與刊物影響力占據相對優(yōu)勢的地位。當然,我國也涌現了一批杰出的以陳波、傅才武、陳旭光和胡亮才為核心的學者,他們對我國文化空間研究的發(fā)展起了重要作用。相比較于國外作者,國內作者之間的合作程度較為松散,科研團隊規(guī)模較小,刊物水平也比較低。因此,國內作者還需運用多學科的理論與方法進行研究,與其他學科的學者產生交集,在相互借鑒、交流與學習的基礎上推動文化空間研究領域的創(chuàng)新發(fā)展。

3.4 研究主題挖掘

在研究主題上,國內外的文化空間研究主要以地理、文化、旅游為主要學科,還涉及經濟、教育、建筑、體育等,學科交融性較為明顯。國外的研究方法大多采用模型構建、實地調查、訪談等定量方法,與定性方法相結合;而國內多采用文獻研究等定性方法。內容上,國外文化空間主要注重文化空間在某一地域的應用性研究,我國則偏重對文化空間的影響和保護性研究;國內外都重視文化空間與旅游的結合,為國內外文化空間的理論研究與實踐提供了不竭動力與智力支持。值得注意的是,關于鄉(xiāng)村旅游文化空間,國內外目前的研究成果較少,屬于現階段的一個研究空白,隨著相關研究的不斷推進,還需進行后續(xù)的補充、完善和更新。

4 小結

總體而言,文化空間的研究面臨很多問題和挑戰(zhàn)。首先是文化空間的研究視角較窄。目前大多數文化空間的研究與非物質文化遺產和城市文化空間聯系較為緊密,在與旅游結合方面,研究遺產旅游的數量較多,人類學研究的視角占據主要地位,地理學、社會學等其他視角研究較少。其次是文化空間的應用上比較單一。關于文化空間的研究案例,大多數是圍繞民族村寨、民俗節(jié)日和著名文化遺址等展開,且依托非物質文化遺產申報工作,將文化空間理論應用到一般城市、旅游區(qū)和鄉(xiāng)村的案例不多,較為缺乏,未來的關注點應該要有所轉移。最后就是關于文化空間的開發(fā)保護建議方面。作者的思考角度大多是從整體性、生態(tài)性、互動性等方面提出,針對性和可操作性較弱,因而尋找新的切入點和提出具有實踐意義的建議成為未來研究不斷努力的方向。總之,在未來文化空間發(fā)展的進程中,對文化空間的研究需進一步深化,也要盡可能多的利用科學的定量方法,促進文化空間的持續(xù)發(fā)展,在不斷提高整體研究水平的基礎上勇敢迎接新的挑戰(zhàn)。