沈周《九段錦》真?zhèn)伪妫ㄉ希?/h1>

2020-06-04 06:35:56黃朋

中國(guó)書(shū)畫(huà) 2020年4期

◇ 黃朋

沈周《九段錦》冊(cè),曾為明詹景鳳《東圖玄覽編》、清高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》、卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》等文獻(xiàn)著錄。于今,世人皆知日本京都國(guó)立博物館收藏有一冊(cè)沈周《九段錦》(現(xiàn)只余沈周畫(huà)六開(kāi)),以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“京都本”。2012年蘇州博物館舉辦“石田大穰—吳門(mén)畫(huà)派之沈周”特展,專(zhuān)門(mén)將此作由京都借至蘇博展出。展覽期間因冊(cè)頁(yè)不可拆開(kāi),僅陳列了有杜瓊題跋的一開(kāi)《蘆汀采菱》,其余各開(kāi)均未曾展示。但在蘇博出版的圖錄中則將沈周的六開(kāi)畫(huà)及冊(cè)后清人沈梧的一開(kāi)題跋刊印了出來(lái)。事實(shí)上,早在20世紀(jì)20年代,此冊(cè)《九段錦》已流往日本,并且一直被當(dāng)?shù)貙W(xué)者介紹、研究。美國(guó)密歇根大學(xué)的艾瑞慈(RichardEdwards)教授在1960年出版的沈周專(zhuān)著中也收錄了這冊(cè)的圖版。應(yīng)該說(shuō),此冊(cè)《九段錦》在海外美術(shù)史研究者中早已為人所了解。但在國(guó)內(nèi)的沈周研究中,則因此冊(cè)近一百年的缺席而漸不為人所知,直至2012年在蘇博展出后,方喚起了人們的重新關(guān)注。

然而,在2016年香港蘇富比秋拍中卻又有一冊(cè)沈周《九段錦》現(xiàn)身,與京都本幾為雙胞,而新出現(xiàn)的《九段錦》則為完整的九開(kāi)沈周畫(huà)作,“九段錦”之名更副其實(shí)。京都本中缺失的三開(kāi)沈周畫(huà)—所謂“仿王蒙”“仿吳鎮(zhèn)”“仿李成”,在香港蘇富比拍品中皆完好。此冊(cè)新出現(xiàn)的沈周《九段錦》在拍賣(mài)會(huì)上最終為香港近墨堂書(shū)法研究基金會(huì)競(jìng)得,故以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“近墨堂本”。

那么,京都本與近墨堂本兩冊(cè)《九段錦》究竟孰真孰偽?真假《九段錦》之謎須得我們用心探究一番方可解開(kāi)。

圖1 京都本《九段錦》封面

一、兩本《九段錦》

先看日本京都國(guó)立博物館所藏《九段錦》冊(cè),此冊(cè)原為日本私人所藏,大約在2010年之后入藏京都國(guó)立博物館。據(jù)板倉(cāng)圣哲先生介紹,“在日本,瀧精一曾經(jīng)在1932年的《國(guó)華》雜志上介紹過(guò)本件畫(huà)冊(cè)。《中國(guó)名畫(huà)集》(有正書(shū)局)、《明四大家畫(huà)譜》中也曾經(jīng)刊載過(guò)圖版,在海內(nèi)外的研究者之間,很早就已經(jīng)知道這件作品的存在,以及作品的高質(zhì)量。在清末,經(jīng)由端方之手,這件畫(huà)冊(cè)成為蔣榖孫的收藏,在被介紹的當(dāng)時(shí)乃是屬于林平造的收藏”〔1〕。又由京都本冊(cè)末長(zhǎng)尾甲、內(nèi)藤虎的題跋可知,此冊(cè)乃是辛酉年(1923)在上海有人出售與林蔚堂氏的,而后林蔚堂將這本冊(cè)子帶到了日本。此林蔚堂應(yīng)該就是板倉(cāng)介紹的林平造,而將《九段錦》冊(cè)出售予林氏的人很可能就是蔣榖孫。

京都本封面為端方題簽(圖1)。沈周畫(huà)為紙本,只有六開(kāi),每開(kāi)尺寸大致相同而有微小差別,高度在17至19厘米不等,長(zhǎng)度皆在32厘米左右。冊(cè)中并無(wú)沈周署款,只是每開(kāi)皆鈐有“啟南”朱文印。最末一開(kāi)《蘆汀采菱》上有沈周老師杜瓊于成化七年(1471)的題跋。

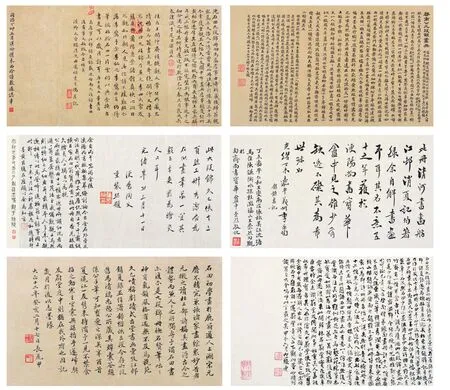

冊(cè)末有梁詩(shī)正題跋曰:

沈石田《九段錦》冊(cè)向?yàn)楦哒彩率科嫠兀髿w翁觀察嵩年,久播人口。憶昔曾見(jiàn)此冊(cè),往來(lái)于懷者三十年矣。今幸獲重睹,其尺幅大小及圖中布置與詹事《銷(xiāo)夏錄》所載相合,遂厚值購(gòu)得之,惜只存六頁(yè),失去仿王蒙、吳鎮(zhèn)、李成三幅,并董文敏一跋,不能完璧,斯為恨事。延平之劍、合浦之珠,其何時(shí)遽逮耶?乾隆己卯春正月裝成長(zhǎng)卷謹(jǐn)識(shí)于尾。臣梁詩(shī)正。(圖2)

梁詩(shī)正(1697—1763),號(hào)薌林,浙江錢(qián)塘(今杭州)人。為清代雍、乾兩朝的重要詞臣、書(shū)法家。

圖2 京都本《九段錦》題跋

其后又有馮譽(yù)驥一跋、佚名一跋、沈梧一跋,則皆是為同一藏家—漢卿而作。漢卿,姓于,名昌遂,字漢卿,光緒年間曾在馮譽(yù)驥手下作幕僚。

此冊(cè)后又為端方收藏,因而留下了端方本人及其幕僚、友人程志和、王瓘、李葆恂、王崇烈等人的題跋。

之后此冊(cè)流入日本,長(zhǎng)尾甲、內(nèi)藤虎皆為林蔚堂作長(zhǎng)跋,述及此冊(cè)如何流傳到日本。

接下來(lái),讓我們?cè)賮?lái)看近年現(xiàn)身的近墨堂本。

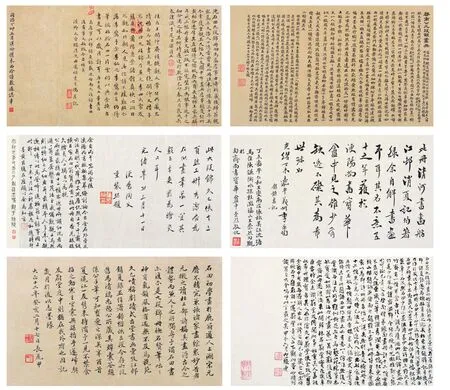

近墨堂本封面有龐萊臣題簽(圖3),內(nèi)頁(yè)則為金農(nóng)題簽“沈啟南九段錦”,左側(cè)綾邊自上而下鈐有明王世懋“瑯琊王敬美氏收藏圖書(shū)”朱文長(zhǎng)方印〔2〕(圖4),清高士奇“高氏江村草堂珍藏書(shū)畫(huà)之印”白文長(zhǎng)方印、“真知此中之妙”朱文印。畫(huà)作的第七頁(yè)右下角還有一方“士奇”朱文半印〔3〕(圖5)。

沈周畫(huà)共九開(kāi)完整。冊(cè)末有金農(nóng)題跋(圖6),作于乾隆二十四年(1759),是為當(dāng)時(shí)《九段錦》的收藏者臨潼張君而作。跋中金農(nóng)對(duì)張君的好古之癖予以褒揚(yáng)。但談及“前歲仲春”張君遭遇的一場(chǎng)火災(zāi)則不免唏噓。大火將張君許多藏品付之一炬,連此冊(cè)沈周《九段錦》也險(xiǎn)些遭殃,畫(huà)頁(yè)第一幅至第九幅左下角皆留下燒痕,更可惜的是冊(cè)后董其昌的題跋被燒為灰燼。不過(guò)總算神明護(hù)佑,沈周的畫(huà)作并未被傷及要害,還算比較完好地保存了下來(lái)。金農(nóng)指出,此冊(cè)即為“吾鄉(xiāng)高文恪公”《江村銷(xiāo)夏錄》中所記載的《九段錦》。高文恪就是高士奇,因其與金農(nóng)同為杭州人,故金農(nóng)稱(chēng)其為“吾鄉(xiāng)高文恪公”。對(duì)于此冊(cè)的畫(huà)風(fēng),金農(nóng)評(píng)價(jià)道“用筆渲青淺絳,清潤(rùn)可尋”,并認(rèn)為是沈周成化年間所作。

以上是我們對(duì)京都本和近墨堂本《九段錦》基本信息的大致描述,接下去,我們將在文獻(xiàn)中尋找真《九段錦》的線索。

二、著錄中的沈周《九段錦》冊(cè)

目前我們所能找到的著錄沈周《九段錦》冊(cè)的書(shū)籍大致有:明詹景鳳《東圖玄覽編》,清高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》、卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》、方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》、繆荃孫《云自在龕隨筆》以及端方《壬寅銷(xiāo)夏錄》等。以下將詳細(xì)比對(duì)幾本著錄書(shū)的內(nèi)容,及其與現(xiàn)存兩冊(cè)沈周《九段錦》的關(guān)系。

1.詹景鳳《東圖玄覽編》

詹景鳳《東圖玄覽編》是目前我們所能尋找到的對(duì)沈周《九段錦》最早記載。《東圖玄覽編》卷三中載有:

王太常藏沈啟南山水九片,名“九段錦”,皆法元人趙吳王黃四家。然實(shí)啟南生平精心作,雖佳,于今日稱(chēng)精古雅秀可耳,以比元人不無(wú)堂室之判。〔4〕

圖3 近墨堂本《九段錦》封面及內(nèi)頁(yè)金農(nóng)題簽

圖4 近墨堂本上王世懋收藏印

圖5 近墨堂本上高士奇收藏印

(下)圖6 近墨堂本《九段錦》金農(nóng)題跋

雖寥寥數(shù)語(yǔ),卻說(shuō)清了沈周《九段錦》冊(cè)在萬(wàn)歷時(shí)期的兩點(diǎn)重要信息:一、此作在當(dāng)時(shí)是王世懋的收藏。文中說(shuō)的“王太常”指的即是太倉(cāng)王世懋,因其官至南京太常寺少卿而被世人稱(chēng)作“太常公”。王世懋(1536—1588)是萬(wàn)歷間蘇州鑒藏圈極其活躍的“王氏二美”—王元美(世貞)、王敬美(世懋)兄弟中的弟弟王敬美,其所藏書(shū)畫(huà)頗豐,且多有赫赫名跡。二、沈周山水畫(huà)九片,在當(dāng)時(shí)已被正式定名為《九段錦》。這兩點(diǎn)信息非常關(guān)鍵,對(duì)于我們判定真假《九段錦》意義重大。

詹景鳳(1532—1602),字東圖,徽州人。他是隆慶、萬(wàn)歷年間相當(dāng)活躍的一位賞鑒家、收藏家,與韓世能、王世貞、世懋兄弟、項(xiàng)元汴等皆有密切的交往。他勤于著述,擅發(fā)議論,為其時(shí)崛起的徽州賞鑒群體的核心人物。詹景鳳的《東圖玄覽編》記錄下了諸多書(shū)畫(huà)名跡在隆、萬(wàn)年間的流轉(zhuǎn),以及當(dāng)時(shí)鑒藏圈的各種事跡、現(xiàn)象。對(duì)于《九段錦》,詹景鳳認(rèn)為這是沈周學(xué)元人畫(huà)風(fēng)的作品,并認(rèn)為這冊(cè)《九段錦》算是沈周平生的精心之作,可稱(chēng)得“精古雅秀”了,但若與元人比起來(lái),仍顯遜色不少。

詹景鳳的《東圖玄覽編》是目前所知的關(guān)于沈周《九段錦》的唯一明代著錄,其時(shí)代可以上溯到萬(wàn)歷時(shí)期,這距離沈周下世的正德年已相當(dāng)接近了,其記載的信息是比較可靠的。

2.高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》

相對(duì)《東圖玄覽編》的鮮為人知,高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》對(duì)沈周《九段錦》的記載則可謂膾炙人口。《江村銷(xiāo)夏錄》確實(shí)是對(duì)沈周《九段錦》記載最詳盡、最全面的著錄,它也是我們辨別真假《九段錦》最為重要的文獻(xiàn)依據(jù)。現(xiàn)將其全文照錄并對(duì)照兩本畫(huà)頁(yè)如下:

沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)。紙本。第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許。款在左方,覆以“啟南”字印。以后八頁(yè)具高五寸,長(zhǎng)尺余。

一仿趙吳興青綠山水,古松三株,紅葉一樹(shù),前有瘦竹三竿兩竿,一紅衣人觀書(shū)茅亭中,置琴其側(cè),草縈細(xì)路,意象都雅。(圖7)

一仿黃鶴山樵,長(zhǎng)松三株,上裊藤蘿,枝柯四蔭,一人攜琴緩步將度溪橋,隔岸青回,景物閑暢。(圖8)

一仿吳仲圭水墨,蒼山細(xì)樹(shù),微徑逶迤,樵子越嶺將歸,筆氣清潤(rùn)。(圖9)

一仿趙千里,作田疇數(shù)畝,傍有村落,綠樹(shù)三五層,板屋七八家。晴天長(zhǎng)夏,時(shí)方當(dāng)午,農(nóng)夫荷鋤碾水,婦子擔(dān)盒餉耕,又有曳杖閑行,青簾林外,雞犬閑閑,大得田家況味,如讀儲(chǔ)光羲詩(shī),不覺(jué)名利之心頓盡。(圖10)

一仿惠崇,青山紅樹(shù),溪路沿崖,兩山缺處,略見(jiàn)柴門(mén),風(fēng)動(dòng)葉鳴,山犬驚吠,細(xì)柳疏松,方亭臨水,遠(yuǎn)山微抺,叢竹籠煙。獨(dú)往何人?當(dāng)是子真谷口。畫(huà)史稱(chēng)惠崇小景絕佳,此殆得其奧理。(圖11)

一仿王孟端,野客溪橋,古樹(shù)五六,各自成林。筆法圓秀,全幅用墨,忽于樹(shù)下作蜀葵數(shù)科,紅葩綠葉,點(diǎn)綴有情,畫(huà)家見(jiàn)之必嗤為脫格,然其用意蕭遠(yuǎn),正非凡流所及。(圖12)

一仿趙仲穆,作土垣草舍,寂寂孤村,野竹蕭森,寒林淡遠(yuǎn),棲鴉未定,晚靄滿天,一人短艇初歸,船頭獨(dú)立,飄飄然有遺世登仙意。(圖13)

一仿李成,雪山巃嵸,東西對(duì)峙,深林積雪,野水凝冰。旅客緣崖,騾網(wǎng)絡(luò)滑,長(zhǎng)橋過(guò)客,拄杖生愁。儼然風(fēng)雪打頭,當(dāng)暑展觀心神皆冷。(圖14)

一仿大年蘆汀菱汊,淺水空明,高柳垂蔭,下多亭館,采菱小艇,或三或五,蕩漾隨波,艷態(tài)明妝,略從毫末點(diǎn)染,便有無(wú)限風(fēng)情。至其遠(yuǎn)山橫黛,返照銜紅,天機(jī)活潑,又豈學(xué)力所能哉?杜東原小楷題其上:“苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。紅裙綠髻誰(shuí)家娘,小艇如梭不停泊。三三五五共采菱,纖纖十指寒如冰。不怕手寒并刺損,只恐歸來(lái)無(wú)斗升。湖州人家風(fēng)俗美,男解耕田女絲枲。采菱即是采桑人,又與夫家助生理。日落青山起暮煙,湖波十里鏡中天。清歌一曲循歸路,不似耶溪唱采蓮。繼南出其兄石田生所畫(huà)《采菱圖》求詩(shī),一時(shí)不能即就,因書(shū)舊作如上,然圖景與詩(shī)意頗合,亦云可也。成化七年辛卯陽(yáng)月望,鹿冠老人杜瓊書(shū),時(shí)年七十又六。”(圖15)

“往在王閑仲齋頭縱觀太常公所藏名跡,惟白石翁畫(huà)未見(jiàn)奇絕。閑仲又借子颙沈冊(cè)曰‘九段錦’,乃兼元季四大家及趙吳興、莆陽(yáng)、惠崇諸體,真快心洞目之觀。如北朝人見(jiàn)庾信詩(shī),不勝?lài)@服!今落季鸞手,余甚妒之。季鸞亦有約,待筆端收拾石田一片云,仍以與余換古畫(huà),是可以歲月計(jì)耳。庚午夏五月董其昌。”〔5〕

在《江村銷(xiāo)夏錄》的這段著錄文字中,有兩個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題最值得關(guān)注:

圖7 第一開(kāi),左近墨堂本,右京都本

圖8 第二開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

圖9 第三開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

第一個(gè)焦點(diǎn)集中在對(duì)《九段錦》第一頁(yè)的特征描述上。高士奇在標(biāo)題“沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)”之下特別備注:“第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許。款在左方,覆以‘啟南’字印。以后八頁(yè),具高五寸,長(zhǎng)尺余。”高士奇所說(shuō)的“第一頁(yè)”是指《仿趙吳興青綠山水》一開(kāi)。他說(shuō),這一開(kāi)從紙質(zhì)到高度皆與其余八開(kāi)不同—所用為鏡面箋,高八寸,而其余八開(kāi)則皆高五寸,也就是說(shuō)第一開(kāi)比其余八開(kāi)高三寸。最重要的是,這個(gè)“第一頁(yè)”上還有沈周的署款,同時(shí)在款字上又覆蓋了“啟南”印。

圖11 第五開(kāi),左近墨堂本,右京都本

第二個(gè)焦點(diǎn)在于《江村銷(xiāo)夏錄》中記錄下了董其昌題跋。因?yàn)闀r(shí)至今日,無(wú)論是近墨堂本還是京都本中這一題跋都已不存,而它又是晚明最重要的鑒賞家董其昌對(duì)《九段錦》的品鑒,且記述了此作在晚明的流傳,無(wú)疑是我們判別真?zhèn)蔚闹匾罁?jù)。董其昌說(shuō),往日他曾在王閑仲齋中得以縱觀太常公的藏品。王閑仲,即王世懋的第二子王士騄(字閑仲)〔6〕。王世懋下世后,藏品分給四個(gè)兒子繼承,閑仲繼承了部分父親的藏品,因而董其昌得以在閑仲齋中縱觀王世懋當(dāng)年的藏品。可惜這次觀畫(huà)過(guò)程中,董其昌未見(jiàn)到特別好的沈周畫(huà)作,不免遺憾。于是閑仲就去向子颙〔7〕借沈周《九段錦》冊(cè)。子颙是王世懋長(zhǎng)子王士骃的遺腹子王瑞璋,因其父早亡,故分給長(zhǎng)房的書(shū)畫(huà)都被子颙繼承了。顯然沈周《九段錦》冊(cè)當(dāng)年分給了長(zhǎng)房,所以當(dāng)董其昌想看好的沈周畫(huà)時(shí),閑仲想到父親曾藏有一個(gè)精彩的沈周冊(cè)頁(yè)在兄長(zhǎng)一房,便去向侄兒借來(lái)一觀。這下董其昌看得快心洞目,以為此冊(cè)兼?zhèn)淞恕霸募摇薄②w孟頫、惠崇各家畫(huà)風(fēng),大為嘆服!但董其昌這段題跋并非在此時(shí)為閑仲或子颙所作,而是在《九段錦》再次易手到了“季鸞”手中,為“季鸞”而作。季鸞,姓于,名鏘,號(hào)季鸞,江蘇金壇人士,頗有收藏,書(shū)畫(huà)亦佳。從題跋語(yǔ)氣來(lái)看,董其昌與季鸞相當(dāng)熟悉。董其昌直言,非常嫉妒季鸞可以擁有此冊(cè)沈畫(huà),他甚至與季鸞相約,待到季鸞筆下得到沈石田的煙云后即可將此作轉(zhuǎn)讓給自己了。所以董其昌以為,得到此冊(cè)《九段錦》假以時(shí)日的。時(shí)在庚午年夏,即崇禎三年(1630)。六年后(1636),董其昌下世,看來(lái)他最終也未能得到這冊(cè)沈周《九段錦》。

除此兩點(diǎn)之外,《江村銷(xiāo)夏錄》中對(duì)每一開(kāi)畫(huà)作的描述都非常準(zhǔn)確、詳盡,高士奇的文字幾乎可以讓人按圖索驥,所以今天我們用它來(lái)比對(duì)現(xiàn)存畫(huà)作,是判別真?zhèn)尾豢苫蛉钡囊缿{。

3.卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》

卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》卷三十五記載了沈周《九段錦》冊(cè):

沈啟南九段錦畫(huà)冊(cè),紙本,第一段鏡面箋,高八寸,闊尺許,后八段俱高五寸,闊尺余,計(jì)共九葉。……(以下是對(duì)每開(kāi)畫(huà)面的描述,從略)〔8〕

從兩本著錄對(duì)于關(guān)鍵的“第一頁(yè)”以及董其昌題跋的記述來(lái)看,卞永譽(yù)與高士奇所見(jiàn)到的顯然是同一本沈周《九段錦》冊(cè)。

4.方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》〔9〕

方濬頤,字子箴,號(hào)夢(mèng)園。安徽定遠(yuǎn)人。道光進(jìn)士,曾任四川按察使。在他的《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》卷九中著錄了一個(gè)名曰《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》的冊(cè)子,其文如下:

紙本六段,今每段高五寸余,闊一尺,均鈐“啟南”二字。見(jiàn)《江村銷(xiāo)夏錄》凡九段,今失其三。冊(cè)中章法以及人物、山水、花木具詳高本,茲不再錄。昔人評(píng)前明各大家畫(huà),謂最難得者粗文細(xì)沈,此冊(cè)固細(xì)沈之極精者,尤為難得。惜少去仿吳仲圭、李成、王蒙三冊(cè),倘延平之劍他日能合,實(shí)為快事,余詳后跋。

“苕溪秋高水初落……鹿冠老人杜瓊書(shū),時(shí)年七十又六。”(中略,同《江村銷(xiāo)夏錄》)此跋在第六冊(cè)上。

同治己巳(1869)八月初六日撿《江村銷(xiāo)夏錄》,注明每段仿古姓字于右,其失去者乃第二段《仿黃鶴山樵》、第三段《仿吳仲圭》、第八段《仿李成》云。子箴方濬頤志于寶米齋。

沈石田《九段錦》冊(cè)向?yàn)楦哒彩率科嫠亍ㄖ新裕┣〖好?759)春正月裝成長(zhǎng)卷,謹(jǐn)識(shí)于尾。臣梁詩(shī)正。

往在王閑仲齋頭……庚午夏五董其昌。(中略,同《江村銷(xiāo)夏錄》)

高詹事《江村銷(xiāo)夏錄》載:

沈啟南《九段錦》冊(cè),畫(huà)后有董文敏跋,今并失去。漢卿太守購(gòu)得沈冊(cè),屬補(bǔ)書(shū)之。馮譽(yù)驥。

同治丁卯(1867)五月漢卿攜來(lái)西泠讀數(shù)過(guò)志幸。

啟南公《九段錦》畫(huà)冊(cè)高江村銷(xiāo)夏錄著錄本。同治丙寅(1866)秋,享帚齋主人得于京師,無(wú)錫沈梧為錄江村評(píng)記于左,以志眼福……(抄錄《江村銷(xiāo)夏錄》部分略去)錄竟紙有余幅,遂并書(shū)佚去三段,此種筆墨當(dāng)在在處處有鬼神護(hù)持,珠還劍合或有其時(shí)耳。又考《清河書(shū)畫(huà)舫》云:沈啟南贈(zèng)弟繼南畫(huà)冊(cè),計(jì)十二幀,方廣不盈咫尺,系早歲之筆。精謹(jǐn)秀潤(rùn),每幅有杜東原蠅頭小楷題詠。此末幅東原小楷一詩(shī),后題“繼南出其兄石田生所畫(huà)《采菱圖》求師原小楷一詩(shī)”云云,與所記適合,當(dāng)即是十二幀之一。想江村當(dāng)日亦非一時(shí)所收,特?fù)衿渥罹呒纱藘?cè),故以“九段錦”標(biāo)名爾。張青父所記謂在金壇于氏,今此本適歸漢卿,是又在文登于氏矣,亦奇緣也。十月廿七日鐙下梧又識(shí)。

圖12 第六開(kāi),左近墨堂本,右京都本

圖13 第七開(kāi),左近墨堂本,右京都本

方濬頤認(rèn)為,他所收藏的這件《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》就是高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》中著錄的《沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)》,只是“少去仿吳仲圭、李成、王蒙三冊(cè)”。這里的“冊(cè)”即是“頁(yè)”的意思。方濬頤并未對(duì)每頁(yè)畫(huà)作內(nèi)容作詳細(xì)描述,因?yàn)樗J(rèn)為高士奇在《江村銷(xiāo)夏錄》中已將冊(cè)中一切做了詳盡的記敘,所以不再贅述。所錄董其昌題跋是后人馮譽(yù)驥照著《江村銷(xiāo)夏錄》抄錄的。

沈梧跋語(yǔ)認(rèn)為《九段錦》是明末張丑《清河書(shū)畫(huà)舫》著錄中,沈周為其弟所作的十二幅小畫(huà)中散出,經(jīng)高士奇之手集結(jié)而成。顯然,沈梧未曾讀過(guò)詹景鳳的《東圖玄覽編》,并不知道萬(wàn)歷時(shí)王世懋舊藏《九段錦》時(shí)已經(jīng)九頁(yè)成冊(cè)了,遠(yuǎn)在高士奇之前。所以沈梧的猜想是不成立的。

5.繆荃孫《云自在龕隨筆》〔10〕

繆荃孫因其父曾是方濬頤的幕僚,因而作為后輩對(duì)方丈濬頤有著特殊的情感。在他的《云自在龕隨筆》卷五中兩次提到沈周《九段錦》。第一段談到他與方濬頤的關(guān)系以及方氏的收藏,對(duì)于方濬頤在亂世中建構(gòu)起自己的“夢(mèng)園”收藏十分欽佩,且對(duì)其中的名跡如數(shù)家珍,認(rèn)為沈周《九段錦》冊(cè)無(wú)疑是方濬頤收藏中的一顆明珠。第二段則比較簡(jiǎn)略地記錄了方濬頤收藏的《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》:

沈石田《仿宋元畫(huà)冊(cè)》向名“九段錦”,今存六段。一仿趙吳興、一仿趙千里、一仿惠崇、一仿王孟端、一仿趙大年(杜東原題詩(shī)在上)、一仿趙仲穆。后有梁詩(shī)正跋。此冊(cè)見(jiàn)《清河書(shū)畫(huà)舫》、《江村銷(xiāo)夏錄》九段俱全,兼有董跋。梁跋時(shí)僅存此六段,董跋亦無(wú)矣。

繆荃孫這段隨筆實(shí)為方濬頤的著錄作了注腳。

6.端方《壬寅銷(xiāo)夏錄》〔11〕

端方(1861—1911)是晚清重臣,癡迷書(shū)畫(huà)金石,收藏頗豐。作于壬寅年(1902)的銷(xiāo)夏錄是端方的書(shū)畫(huà)著錄。其中也記載了一冊(cè)《明沈石田仿古六家畫(huà)冊(cè)》:

畫(huà)幅紙本,每(應(yīng)為“第”)一段,高五寸八分,寬一尺一寸,著色,畫(huà)仿趙千里。房(應(yīng)為“第”)二段,高五寸,寬一尺零四分,仿趙吳興。第三段,寬(應(yīng)為“高”)五寸八分,寬一尺零四分,仿建(應(yīng)為“惠”)崇。第四段,高五寸八分,寬一尺零四分,仿王孟端。第五段,高五寸八分,寬一尺零六分,仿趙仲程(應(yīng)為“穆”)。第六段,高五寸八分,寬一尺零四分,仿趙大年。余詳后跋。

(以下所錄與方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》完全一樣,從略。)

九段錦久已佚去三頁(yè),然工妍秀潔當(dāng)為石田畫(huà)筆第一,宜其數(shù)百年來(lái)最為膾炙人口耳。光緒辛丑三月十一日。浭陽(yáng)陶父重裝并題。

按,此畫(huà)九段,《清河書(shū)畫(huà)舫》、《江村銷(xiāo)夏錄》均著錄。在江村處九段皆完,至梁尚書(shū)題跋時(shí),仿吳仲圭、李成、王蒙三段,并董文敏一跋均已佚去。延平之劍離而能合,實(shí)所生于天假之緣矣。

比對(duì)以上六種著錄可以發(fā)現(xiàn),前者詹景鳳《東圖玄覽編》、高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》和卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》三種著錄的信息是基本一致的。詹景鳳《東圖玄覽編》作為目前所知的最早著錄,同時(shí)也是《九段錦》在明代的唯一著錄,其所載信息雖然簡(jiǎn)率但卻非常明確:一是王世懋的收藏;一是《九段錦》的定名和所繪內(nèi)容。這兩點(diǎn)皆在高氏和卞氏著錄的董其昌題跋中得到了印證,所以應(yīng)該可以判斷他們著錄的是同一本《九段錦》。

而到了方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》這里發(fā)生了較大的變化,表面上看來(lái)主要是缺失了原冊(cè)中仿吳鎮(zhèn)、李成、王蒙的三頁(yè)畫(huà)作和一頁(yè)董其昌題跋,同時(shí)又多出了梁詩(shī)正等后來(lái)陸續(xù)出現(xiàn)的題識(shí)者題跋,每一位題識(shí)者都會(huì)提到《江村銷(xiāo)夏錄》的著錄,好像這本冊(cè)頁(yè)正是流傳有序的、曾由高士奇收藏并著錄的沈周畫(huà)作。然而,被人們忽視的卻是一些關(guān)鍵信息的悄然改變:首先是“關(guān)鍵的第一頁(yè)”的改變—《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》里對(duì)所有頁(yè)面的記載是“今每段高五寸余,闊一尺”。而不再像高士奇著錄的那樣“第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許……以后八頁(yè)具高五寸,長(zhǎng)尺余”。“關(guān)鍵的第一頁(yè)”在材質(zhì)和尺寸上與其余各頁(yè)已經(jīng)不再有差別,而是統(tǒng)一化了。同時(shí)“沈周”款也消失不見(jiàn)了,取而代之的是各開(kāi)“均鈐‘啟南’二字”。其次是董其昌題跋的消失,冊(cè)中僅有一個(gè)后人抄錄的董跋。董跋為何消失,沒(méi)有表述。這兩點(diǎn)關(guān)鍵信息的改變絕不可忽視。

如此,我們可將現(xiàn)存著錄分為兩大陣營(yíng):詹景鳳《東圖玄覽編》、高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》和卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》三種著錄記載的信息是一脈相承的,屬于一個(gè)陣營(yíng)。而方濬頤和端方皆為同一本《九段錦》冊(cè)的收藏者,端方是方濬頤的繼承者,而繆荃孫則是方濬頤藏品的記錄者,所以《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》《云自在龕隨筆》以及《壬寅銷(xiāo)夏錄》又為另一陣營(yíng),他們著錄的信息是一致的。

現(xiàn)在將現(xiàn)存的兩本《九段錦》與上述兩個(gè)著錄陣營(yíng)進(jìn)行一番比對(duì),則歸屬立現(xiàn)。

近墨堂本上既有王世懋的收藏印,則與詹景鳳、董其昌所述相符,證明其曾為王世懋的收藏。在“關(guān)鍵的第一頁(yè)”問(wèn)題上,近墨堂本的各項(xiàng)特征都與高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》中記載相符:鏡面箋;高24厘米,即相當(dāng)于八寸,比其余八頁(yè)高;畫(huà)面左側(cè)有“沈周”款;其上覆蓋有“啟南”朱文印。如此可證,近墨堂本即為《東圖玄覽編》《江村銷(xiāo)夏錄》《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》著錄之本。而近墨堂本中還有多方高士奇收藏印,更可證其為高氏藏本。至于高氏《江村銷(xiāo)夏錄》、卞氏《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》著錄中最重要的董其昌題跋為何不存于今天近墨堂本中,則事情的原委在金農(nóng)題跋中皆已言明—董跋是在乾隆二十二年(1757)的一次火災(zāi)中被毀的,同時(shí),如今近墨堂本每開(kāi)沈周畫(huà)的左下角被燒痕跡皆在,也是那場(chǎng)火災(zāi)的明證。

圖14 第八開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

圖15 第九開(kāi),上近墨堂本,下京都本

而京都本顯然就是方濬頤、繆荃孫、端方一系著錄的那本《九段錦》。其中既無(wú)王世懋藏印,又無(wú)高士奇藏印,且“關(guān)鍵的第一頁(yè)”完全不符合《江村銷(xiāo)夏錄》中的描述,高度只有18.7厘米,換算下來(lái)不過(guò)六寸有余,不足八寸,與其余五頁(yè)的高度所差無(wú)幾。紙的材質(zhì)也并非鏡面箋。而且這一頁(yè)上并沒(méi)有沈周署款,高士奇分明說(shuō)“款在左方,覆以‘啟南’字印”,而現(xiàn)在只有“啟南”印,并無(wú)“沈周”款。但是,這些特征卻與方濬頤著錄的完全一致。其第一位題識(shí)者即是乾隆時(shí)期的梁詩(shī)正,接下去的題跋都與方氏《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》所載相符,獨(dú)缺了藏家方濬頤本人的鑒藏印以及他的和詩(shī)及題跋。之后的藏家端方及其門(mén)人的題識(shí)倒都在。

◇ 黃朋

沈周《九段錦》冊(cè),曾為明詹景鳳《東圖玄覽編》、清高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》、卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》等文獻(xiàn)著錄。于今,世人皆知日本京都國(guó)立博物館收藏有一冊(cè)沈周《九段錦》(現(xiàn)只余沈周畫(huà)六開(kāi)),以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“京都本”。2012年蘇州博物館舉辦“石田大穰—吳門(mén)畫(huà)派之沈周”特展,專(zhuān)門(mén)將此作由京都借至蘇博展出。展覽期間因冊(cè)頁(yè)不可拆開(kāi),僅陳列了有杜瓊題跋的一開(kāi)《蘆汀采菱》,其余各開(kāi)均未曾展示。但在蘇博出版的圖錄中則將沈周的六開(kāi)畫(huà)及冊(cè)后清人沈梧的一開(kāi)題跋刊印了出來(lái)。事實(shí)上,早在20世紀(jì)20年代,此冊(cè)《九段錦》已流往日本,并且一直被當(dāng)?shù)貙W(xué)者介紹、研究。美國(guó)密歇根大學(xué)的艾瑞慈(RichardEdwards)教授在1960年出版的沈周專(zhuān)著中也收錄了這冊(cè)的圖版。應(yīng)該說(shuō),此冊(cè)《九段錦》在海外美術(shù)史研究者中早已為人所了解。但在國(guó)內(nèi)的沈周研究中,則因此冊(cè)近一百年的缺席而漸不為人所知,直至2012年在蘇博展出后,方喚起了人們的重新關(guān)注。

然而,在2016年香港蘇富比秋拍中卻又有一冊(cè)沈周《九段錦》現(xiàn)身,與京都本幾為雙胞,而新出現(xiàn)的《九段錦》則為完整的九開(kāi)沈周畫(huà)作,“九段錦”之名更副其實(shí)。京都本中缺失的三開(kāi)沈周畫(huà)—所謂“仿王蒙”“仿吳鎮(zhèn)”“仿李成”,在香港蘇富比拍品中皆完好。此冊(cè)新出現(xiàn)的沈周《九段錦》在拍賣(mài)會(huì)上最終為香港近墨堂書(shū)法研究基金會(huì)競(jìng)得,故以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“近墨堂本”。

那么,京都本與近墨堂本兩冊(cè)《九段錦》究竟孰真孰偽?真假《九段錦》之謎須得我們用心探究一番方可解開(kāi)。

圖1 京都本《九段錦》封面

一、兩本《九段錦》

先看日本京都國(guó)立博物館所藏《九段錦》冊(cè),此冊(cè)原為日本私人所藏,大約在2010年之后入藏京都國(guó)立博物館。據(jù)板倉(cāng)圣哲先生介紹,“在日本,瀧精一曾經(jīng)在1932年的《國(guó)華》雜志上介紹過(guò)本件畫(huà)冊(cè)。《中國(guó)名畫(huà)集》(有正書(shū)局)、《明四大家畫(huà)譜》中也曾經(jīng)刊載過(guò)圖版,在海內(nèi)外的研究者之間,很早就已經(jīng)知道這件作品的存在,以及作品的高質(zhì)量。在清末,經(jīng)由端方之手,這件畫(huà)冊(cè)成為蔣榖孫的收藏,在被介紹的當(dāng)時(shí)乃是屬于林平造的收藏”〔1〕。又由京都本冊(cè)末長(zhǎng)尾甲、內(nèi)藤虎的題跋可知,此冊(cè)乃是辛酉年(1923)在上海有人出售與林蔚堂氏的,而后林蔚堂將這本冊(cè)子帶到了日本。此林蔚堂應(yīng)該就是板倉(cāng)介紹的林平造,而將《九段錦》冊(cè)出售予林氏的人很可能就是蔣榖孫。

京都本封面為端方題簽(圖1)。沈周畫(huà)為紙本,只有六開(kāi),每開(kāi)尺寸大致相同而有微小差別,高度在17至19厘米不等,長(zhǎng)度皆在32厘米左右。冊(cè)中并無(wú)沈周署款,只是每開(kāi)皆鈐有“啟南”朱文印。最末一開(kāi)《蘆汀采菱》上有沈周老師杜瓊于成化七年(1471)的題跋。

冊(cè)末有梁詩(shī)正題跋曰:

沈石田《九段錦》冊(cè)向?yàn)楦哒彩率科嫠兀髿w翁觀察嵩年,久播人口。憶昔曾見(jiàn)此冊(cè),往來(lái)于懷者三十年矣。今幸獲重睹,其尺幅大小及圖中布置與詹事《銷(xiāo)夏錄》所載相合,遂厚值購(gòu)得之,惜只存六頁(yè),失去仿王蒙、吳鎮(zhèn)、李成三幅,并董文敏一跋,不能完璧,斯為恨事。延平之劍、合浦之珠,其何時(shí)遽逮耶?乾隆己卯春正月裝成長(zhǎng)卷謹(jǐn)識(shí)于尾。臣梁詩(shī)正。(圖2)

梁詩(shī)正(1697—1763),號(hào)薌林,浙江錢(qián)塘(今杭州)人。為清代雍、乾兩朝的重要詞臣、書(shū)法家。

圖2 京都本《九段錦》題跋

其后又有馮譽(yù)驥一跋、佚名一跋、沈梧一跋,則皆是為同一藏家—漢卿而作。漢卿,姓于,名昌遂,字漢卿,光緒年間曾在馮譽(yù)驥手下作幕僚。

此冊(cè)后又為端方收藏,因而留下了端方本人及其幕僚、友人程志和、王瓘、李葆恂、王崇烈等人的題跋。

之后此冊(cè)流入日本,長(zhǎng)尾甲、內(nèi)藤虎皆為林蔚堂作長(zhǎng)跋,述及此冊(cè)如何流傳到日本。

接下來(lái),讓我們?cè)賮?lái)看近年現(xiàn)身的近墨堂本。

近墨堂本封面有龐萊臣題簽(圖3),內(nèi)頁(yè)則為金農(nóng)題簽“沈啟南九段錦”,左側(cè)綾邊自上而下鈐有明王世懋“瑯琊王敬美氏收藏圖書(shū)”朱文長(zhǎng)方印〔2〕(圖4),清高士奇“高氏江村草堂珍藏書(shū)畫(huà)之印”白文長(zhǎng)方印、“真知此中之妙”朱文印。畫(huà)作的第七頁(yè)右下角還有一方“士奇”朱文半印〔3〕(圖5)。

沈周畫(huà)共九開(kāi)完整。冊(cè)末有金農(nóng)題跋(圖6),作于乾隆二十四年(1759),是為當(dāng)時(shí)《九段錦》的收藏者臨潼張君而作。跋中金農(nóng)對(duì)張君的好古之癖予以褒揚(yáng)。但談及“前歲仲春”張君遭遇的一場(chǎng)火災(zāi)則不免唏噓。大火將張君許多藏品付之一炬,連此冊(cè)沈周《九段錦》也險(xiǎn)些遭殃,畫(huà)頁(yè)第一幅至第九幅左下角皆留下燒痕,更可惜的是冊(cè)后董其昌的題跋被燒為灰燼。不過(guò)總算神明護(hù)佑,沈周的畫(huà)作并未被傷及要害,還算比較完好地保存了下來(lái)。金農(nóng)指出,此冊(cè)即為“吾鄉(xiāng)高文恪公”《江村銷(xiāo)夏錄》中所記載的《九段錦》。高文恪就是高士奇,因其與金農(nóng)同為杭州人,故金農(nóng)稱(chēng)其為“吾鄉(xiāng)高文恪公”。對(duì)于此冊(cè)的畫(huà)風(fēng),金農(nóng)評(píng)價(jià)道“用筆渲青淺絳,清潤(rùn)可尋”,并認(rèn)為是沈周成化年間所作。

以上是我們對(duì)京都本和近墨堂本《九段錦》基本信息的大致描述,接下去,我們將在文獻(xiàn)中尋找真《九段錦》的線索。

二、著錄中的沈周《九段錦》冊(cè)

目前我們所能找到的著錄沈周《九段錦》冊(cè)的書(shū)籍大致有:明詹景鳳《東圖玄覽編》,清高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》、卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》、方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》、繆荃孫《云自在龕隨筆》以及端方《壬寅銷(xiāo)夏錄》等。以下將詳細(xì)比對(duì)幾本著錄書(shū)的內(nèi)容,及其與現(xiàn)存兩冊(cè)沈周《九段錦》的關(guān)系。

1.詹景鳳《東圖玄覽編》

詹景鳳《東圖玄覽編》是目前我們所能尋找到的對(duì)沈周《九段錦》最早記載。《東圖玄覽編》卷三中載有:

王太常藏沈啟南山水九片,名“九段錦”,皆法元人趙吳王黃四家。然實(shí)啟南生平精心作,雖佳,于今日稱(chēng)精古雅秀可耳,以比元人不無(wú)堂室之判。〔4〕

圖3 近墨堂本《九段錦》封面及內(nèi)頁(yè)金農(nóng)題簽

圖4 近墨堂本上王世懋收藏印

圖5 近墨堂本上高士奇收藏印

(下)圖6 近墨堂本《九段錦》金農(nóng)題跋

雖寥寥數(shù)語(yǔ),卻說(shuō)清了沈周《九段錦》冊(cè)在萬(wàn)歷時(shí)期的兩點(diǎn)重要信息:一、此作在當(dāng)時(shí)是王世懋的收藏。文中說(shuō)的“王太常”指的即是太倉(cāng)王世懋,因其官至南京太常寺少卿而被世人稱(chēng)作“太常公”。王世懋(1536—1588)是萬(wàn)歷間蘇州鑒藏圈極其活躍的“王氏二美”—王元美(世貞)、王敬美(世懋)兄弟中的弟弟王敬美,其所藏書(shū)畫(huà)頗豐,且多有赫赫名跡。二、沈周山水畫(huà)九片,在當(dāng)時(shí)已被正式定名為《九段錦》。這兩點(diǎn)信息非常關(guān)鍵,對(duì)于我們判定真假《九段錦》意義重大。

詹景鳳(1532—1602),字東圖,徽州人。他是隆慶、萬(wàn)歷年間相當(dāng)活躍的一位賞鑒家、收藏家,與韓世能、王世貞、世懋兄弟、項(xiàng)元汴等皆有密切的交往。他勤于著述,擅發(fā)議論,為其時(shí)崛起的徽州賞鑒群體的核心人物。詹景鳳的《東圖玄覽編》記錄下了諸多書(shū)畫(huà)名跡在隆、萬(wàn)年間的流轉(zhuǎn),以及當(dāng)時(shí)鑒藏圈的各種事跡、現(xiàn)象。對(duì)于《九段錦》,詹景鳳認(rèn)為這是沈周學(xué)元人畫(huà)風(fēng)的作品,并認(rèn)為這冊(cè)《九段錦》算是沈周平生的精心之作,可稱(chēng)得“精古雅秀”了,但若與元人比起來(lái),仍顯遜色不少。

詹景鳳的《東圖玄覽編》是目前所知的關(guān)于沈周《九段錦》的唯一明代著錄,其時(shí)代可以上溯到萬(wàn)歷時(shí)期,這距離沈周下世的正德年已相當(dāng)接近了,其記載的信息是比較可靠的。

2.高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》

相對(duì)《東圖玄覽編》的鮮為人知,高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》對(duì)沈周《九段錦》的記載則可謂膾炙人口。《江村銷(xiāo)夏錄》確實(shí)是對(duì)沈周《九段錦》記載最詳盡、最全面的著錄,它也是我們辨別真假《九段錦》最為重要的文獻(xiàn)依據(jù)。現(xiàn)將其全文照錄并對(duì)照兩本畫(huà)頁(yè)如下:

沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)。紙本。第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許。款在左方,覆以“啟南”字印。以后八頁(yè)具高五寸,長(zhǎng)尺余。

一仿趙吳興青綠山水,古松三株,紅葉一樹(shù),前有瘦竹三竿兩竿,一紅衣人觀書(shū)茅亭中,置琴其側(cè),草縈細(xì)路,意象都雅。(圖7)

一仿黃鶴山樵,長(zhǎng)松三株,上裊藤蘿,枝柯四蔭,一人攜琴緩步將度溪橋,隔岸青回,景物閑暢。(圖8)

一仿吳仲圭水墨,蒼山細(xì)樹(shù),微徑逶迤,樵子越嶺將歸,筆氣清潤(rùn)。(圖9)

一仿趙千里,作田疇數(shù)畝,傍有村落,綠樹(shù)三五層,板屋七八家。晴天長(zhǎng)夏,時(shí)方當(dāng)午,農(nóng)夫荷鋤碾水,婦子擔(dān)盒餉耕,又有曳杖閑行,青簾林外,雞犬閑閑,大得田家況味,如讀儲(chǔ)光羲詩(shī),不覺(jué)名利之心頓盡。(圖10)

一仿惠崇,青山紅樹(shù),溪路沿崖,兩山缺處,略見(jiàn)柴門(mén),風(fēng)動(dòng)葉鳴,山犬驚吠,細(xì)柳疏松,方亭臨水,遠(yuǎn)山微抺,叢竹籠煙。獨(dú)往何人?當(dāng)是子真谷口。畫(huà)史稱(chēng)惠崇小景絕佳,此殆得其奧理。(圖11)

一仿王孟端,野客溪橋,古樹(shù)五六,各自成林。筆法圓秀,全幅用墨,忽于樹(shù)下作蜀葵數(shù)科,紅葩綠葉,點(diǎn)綴有情,畫(huà)家見(jiàn)之必嗤為脫格,然其用意蕭遠(yuǎn),正非凡流所及。(圖12)

一仿趙仲穆,作土垣草舍,寂寂孤村,野竹蕭森,寒林淡遠(yuǎn),棲鴉未定,晚靄滿天,一人短艇初歸,船頭獨(dú)立,飄飄然有遺世登仙意。(圖13)

一仿李成,雪山巃嵸,東西對(duì)峙,深林積雪,野水凝冰。旅客緣崖,騾網(wǎng)絡(luò)滑,長(zhǎng)橋過(guò)客,拄杖生愁。儼然風(fēng)雪打頭,當(dāng)暑展觀心神皆冷。(圖14)

一仿大年蘆汀菱汊,淺水空明,高柳垂蔭,下多亭館,采菱小艇,或三或五,蕩漾隨波,艷態(tài)明妝,略從毫末點(diǎn)染,便有無(wú)限風(fēng)情。至其遠(yuǎn)山橫黛,返照銜紅,天機(jī)活潑,又豈學(xué)力所能哉?杜東原小楷題其上:“苕溪秋高水初落,菱花已老菱生角。紅裙綠髻誰(shuí)家娘,小艇如梭不停泊。三三五五共采菱,纖纖十指寒如冰。不怕手寒并刺損,只恐歸來(lái)無(wú)斗升。湖州人家風(fēng)俗美,男解耕田女絲枲。采菱即是采桑人,又與夫家助生理。日落青山起暮煙,湖波十里鏡中天。清歌一曲循歸路,不似耶溪唱采蓮。繼南出其兄石田生所畫(huà)《采菱圖》求詩(shī),一時(shí)不能即就,因書(shū)舊作如上,然圖景與詩(shī)意頗合,亦云可也。成化七年辛卯陽(yáng)月望,鹿冠老人杜瓊書(shū),時(shí)年七十又六。”(圖15)

“往在王閑仲齋頭縱觀太常公所藏名跡,惟白石翁畫(huà)未見(jiàn)奇絕。閑仲又借子颙沈冊(cè)曰‘九段錦’,乃兼元季四大家及趙吳興、莆陽(yáng)、惠崇諸體,真快心洞目之觀。如北朝人見(jiàn)庾信詩(shī),不勝?lài)@服!今落季鸞手,余甚妒之。季鸞亦有約,待筆端收拾石田一片云,仍以與余換古畫(huà),是可以歲月計(jì)耳。庚午夏五月董其昌。”〔5〕

在《江村銷(xiāo)夏錄》的這段著錄文字中,有兩個(gè)焦點(diǎn)問(wèn)題最值得關(guān)注:

圖7 第一開(kāi),左近墨堂本,右京都本

圖8 第二開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

圖9 第三開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

第一個(gè)焦點(diǎn)集中在對(duì)《九段錦》第一頁(yè)的特征描述上。高士奇在標(biāo)題“沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)”之下特別備注:“第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許。款在左方,覆以‘啟南’字印。以后八頁(yè),具高五寸,長(zhǎng)尺余。”高士奇所說(shuō)的“第一頁(yè)”是指《仿趙吳興青綠山水》一開(kāi)。他說(shuō),這一開(kāi)從紙質(zhì)到高度皆與其余八開(kāi)不同—所用為鏡面箋,高八寸,而其余八開(kāi)則皆高五寸,也就是說(shuō)第一開(kāi)比其余八開(kāi)高三寸。最重要的是,這個(gè)“第一頁(yè)”上還有沈周的署款,同時(shí)在款字上又覆蓋了“啟南”印。

圖11 第五開(kāi),左近墨堂本,右京都本

第二個(gè)焦點(diǎn)在于《江村銷(xiāo)夏錄》中記錄下了董其昌題跋。因?yàn)闀r(shí)至今日,無(wú)論是近墨堂本還是京都本中這一題跋都已不存,而它又是晚明最重要的鑒賞家董其昌對(duì)《九段錦》的品鑒,且記述了此作在晚明的流傳,無(wú)疑是我們判別真?zhèn)蔚闹匾罁?jù)。董其昌說(shuō),往日他曾在王閑仲齋中得以縱觀太常公的藏品。王閑仲,即王世懋的第二子王士騄(字閑仲)〔6〕。王世懋下世后,藏品分給四個(gè)兒子繼承,閑仲繼承了部分父親的藏品,因而董其昌得以在閑仲齋中縱觀王世懋當(dāng)年的藏品。可惜這次觀畫(huà)過(guò)程中,董其昌未見(jiàn)到特別好的沈周畫(huà)作,不免遺憾。于是閑仲就去向子颙〔7〕借沈周《九段錦》冊(cè)。子颙是王世懋長(zhǎng)子王士骃的遺腹子王瑞璋,因其父早亡,故分給長(zhǎng)房的書(shū)畫(huà)都被子颙繼承了。顯然沈周《九段錦》冊(cè)當(dāng)年分給了長(zhǎng)房,所以當(dāng)董其昌想看好的沈周畫(huà)時(shí),閑仲想到父親曾藏有一個(gè)精彩的沈周冊(cè)頁(yè)在兄長(zhǎng)一房,便去向侄兒借來(lái)一觀。這下董其昌看得快心洞目,以為此冊(cè)兼?zhèn)淞恕霸募摇薄②w孟頫、惠崇各家畫(huà)風(fēng),大為嘆服!但董其昌這段題跋并非在此時(shí)為閑仲或子颙所作,而是在《九段錦》再次易手到了“季鸞”手中,為“季鸞”而作。季鸞,姓于,名鏘,號(hào)季鸞,江蘇金壇人士,頗有收藏,書(shū)畫(huà)亦佳。從題跋語(yǔ)氣來(lái)看,董其昌與季鸞相當(dāng)熟悉。董其昌直言,非常嫉妒季鸞可以擁有此冊(cè)沈畫(huà),他甚至與季鸞相約,待到季鸞筆下得到沈石田的煙云后即可將此作轉(zhuǎn)讓給自己了。所以董其昌以為,得到此冊(cè)《九段錦》假以時(shí)日的。時(shí)在庚午年夏,即崇禎三年(1630)。六年后(1636),董其昌下世,看來(lái)他最終也未能得到這冊(cè)沈周《九段錦》。

除此兩點(diǎn)之外,《江村銷(xiāo)夏錄》中對(duì)每一開(kāi)畫(huà)作的描述都非常準(zhǔn)確、詳盡,高士奇的文字幾乎可以讓人按圖索驥,所以今天我們用它來(lái)比對(duì)現(xiàn)存畫(huà)作,是判別真?zhèn)尾豢苫蛉钡囊缿{。

3.卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》

卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》卷三十五記載了沈周《九段錦》冊(cè):

沈啟南九段錦畫(huà)冊(cè),紙本,第一段鏡面箋,高八寸,闊尺許,后八段俱高五寸,闊尺余,計(jì)共九葉。……(以下是對(duì)每開(kāi)畫(huà)面的描述,從略)〔8〕

從兩本著錄對(duì)于關(guān)鍵的“第一頁(yè)”以及董其昌題跋的記述來(lái)看,卞永譽(yù)與高士奇所見(jiàn)到的顯然是同一本沈周《九段錦》冊(cè)。

4.方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》〔9〕

方濬頤,字子箴,號(hào)夢(mèng)園。安徽定遠(yuǎn)人。道光進(jìn)士,曾任四川按察使。在他的《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》卷九中著錄了一個(gè)名曰《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》的冊(cè)子,其文如下:

紙本六段,今每段高五寸余,闊一尺,均鈐“啟南”二字。見(jiàn)《江村銷(xiāo)夏錄》凡九段,今失其三。冊(cè)中章法以及人物、山水、花木具詳高本,茲不再錄。昔人評(píng)前明各大家畫(huà),謂最難得者粗文細(xì)沈,此冊(cè)固細(xì)沈之極精者,尤為難得。惜少去仿吳仲圭、李成、王蒙三冊(cè),倘延平之劍他日能合,實(shí)為快事,余詳后跋。

“苕溪秋高水初落……鹿冠老人杜瓊書(shū),時(shí)年七十又六。”(中略,同《江村銷(xiāo)夏錄》)此跋在第六冊(cè)上。

同治己巳(1869)八月初六日撿《江村銷(xiāo)夏錄》,注明每段仿古姓字于右,其失去者乃第二段《仿黃鶴山樵》、第三段《仿吳仲圭》、第八段《仿李成》云。子箴方濬頤志于寶米齋。

沈石田《九段錦》冊(cè)向?yàn)楦哒彩率科嫠亍ㄖ新裕┣〖好?759)春正月裝成長(zhǎng)卷,謹(jǐn)識(shí)于尾。臣梁詩(shī)正。

往在王閑仲齋頭……庚午夏五董其昌。(中略,同《江村銷(xiāo)夏錄》)

高詹事《江村銷(xiāo)夏錄》載:

沈啟南《九段錦》冊(cè),畫(huà)后有董文敏跋,今并失去。漢卿太守購(gòu)得沈冊(cè),屬補(bǔ)書(shū)之。馮譽(yù)驥。

同治丁卯(1867)五月漢卿攜來(lái)西泠讀數(shù)過(guò)志幸。

啟南公《九段錦》畫(huà)冊(cè)高江村銷(xiāo)夏錄著錄本。同治丙寅(1866)秋,享帚齋主人得于京師,無(wú)錫沈梧為錄江村評(píng)記于左,以志眼福……(抄錄《江村銷(xiāo)夏錄》部分略去)錄竟紙有余幅,遂并書(shū)佚去三段,此種筆墨當(dāng)在在處處有鬼神護(hù)持,珠還劍合或有其時(shí)耳。又考《清河書(shū)畫(huà)舫》云:沈啟南贈(zèng)弟繼南畫(huà)冊(cè),計(jì)十二幀,方廣不盈咫尺,系早歲之筆。精謹(jǐn)秀潤(rùn),每幅有杜東原蠅頭小楷題詠。此末幅東原小楷一詩(shī),后題“繼南出其兄石田生所畫(huà)《采菱圖》求師原小楷一詩(shī)”云云,與所記適合,當(dāng)即是十二幀之一。想江村當(dāng)日亦非一時(shí)所收,特?fù)衿渥罹呒纱藘?cè),故以“九段錦”標(biāo)名爾。張青父所記謂在金壇于氏,今此本適歸漢卿,是又在文登于氏矣,亦奇緣也。十月廿七日鐙下梧又識(shí)。

圖12 第六開(kāi),左近墨堂本,右京都本

圖13 第七開(kāi),左近墨堂本,右京都本

方濬頤認(rèn)為,他所收藏的這件《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》就是高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》中著錄的《沈石田啟南九段錦畫(huà)冊(cè)》,只是“少去仿吳仲圭、李成、王蒙三冊(cè)”。這里的“冊(cè)”即是“頁(yè)”的意思。方濬頤并未對(duì)每頁(yè)畫(huà)作內(nèi)容作詳細(xì)描述,因?yàn)樗J(rèn)為高士奇在《江村銷(xiāo)夏錄》中已將冊(cè)中一切做了詳盡的記敘,所以不再贅述。所錄董其昌題跋是后人馮譽(yù)驥照著《江村銷(xiāo)夏錄》抄錄的。

沈梧跋語(yǔ)認(rèn)為《九段錦》是明末張丑《清河書(shū)畫(huà)舫》著錄中,沈周為其弟所作的十二幅小畫(huà)中散出,經(jīng)高士奇之手集結(jié)而成。顯然,沈梧未曾讀過(guò)詹景鳳的《東圖玄覽編》,并不知道萬(wàn)歷時(shí)王世懋舊藏《九段錦》時(shí)已經(jīng)九頁(yè)成冊(cè)了,遠(yuǎn)在高士奇之前。所以沈梧的猜想是不成立的。

5.繆荃孫《云自在龕隨筆》〔10〕

繆荃孫因其父曾是方濬頤的幕僚,因而作為后輩對(duì)方丈濬頤有著特殊的情感。在他的《云自在龕隨筆》卷五中兩次提到沈周《九段錦》。第一段談到他與方濬頤的關(guān)系以及方氏的收藏,對(duì)于方濬頤在亂世中建構(gòu)起自己的“夢(mèng)園”收藏十分欽佩,且對(duì)其中的名跡如數(shù)家珍,認(rèn)為沈周《九段錦》冊(cè)無(wú)疑是方濬頤收藏中的一顆明珠。第二段則比較簡(jiǎn)略地記錄了方濬頤收藏的《沈石田仿宋元畫(huà)冊(cè)》:

沈石田《仿宋元畫(huà)冊(cè)》向名“九段錦”,今存六段。一仿趙吳興、一仿趙千里、一仿惠崇、一仿王孟端、一仿趙大年(杜東原題詩(shī)在上)、一仿趙仲穆。后有梁詩(shī)正跋。此冊(cè)見(jiàn)《清河書(shū)畫(huà)舫》、《江村銷(xiāo)夏錄》九段俱全,兼有董跋。梁跋時(shí)僅存此六段,董跋亦無(wú)矣。

繆荃孫這段隨筆實(shí)為方濬頤的著錄作了注腳。

6.端方《壬寅銷(xiāo)夏錄》〔11〕

端方(1861—1911)是晚清重臣,癡迷書(shū)畫(huà)金石,收藏頗豐。作于壬寅年(1902)的銷(xiāo)夏錄是端方的書(shū)畫(huà)著錄。其中也記載了一冊(cè)《明沈石田仿古六家畫(huà)冊(cè)》:

畫(huà)幅紙本,每(應(yīng)為“第”)一段,高五寸八分,寬一尺一寸,著色,畫(huà)仿趙千里。房(應(yīng)為“第”)二段,高五寸,寬一尺零四分,仿趙吳興。第三段,寬(應(yīng)為“高”)五寸八分,寬一尺零四分,仿建(應(yīng)為“惠”)崇。第四段,高五寸八分,寬一尺零四分,仿王孟端。第五段,高五寸八分,寬一尺零六分,仿趙仲程(應(yīng)為“穆”)。第六段,高五寸八分,寬一尺零四分,仿趙大年。余詳后跋。

(以下所錄與方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》完全一樣,從略。)

九段錦久已佚去三頁(yè),然工妍秀潔當(dāng)為石田畫(huà)筆第一,宜其數(shù)百年來(lái)最為膾炙人口耳。光緒辛丑三月十一日。浭陽(yáng)陶父重裝并題。

按,此畫(huà)九段,《清河書(shū)畫(huà)舫》、《江村銷(xiāo)夏錄》均著錄。在江村處九段皆完,至梁尚書(shū)題跋時(shí),仿吳仲圭、李成、王蒙三段,并董文敏一跋均已佚去。延平之劍離而能合,實(shí)所生于天假之緣矣。

比對(duì)以上六種著錄可以發(fā)現(xiàn),前者詹景鳳《東圖玄覽編》、高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》和卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》三種著錄的信息是基本一致的。詹景鳳《東圖玄覽編》作為目前所知的最早著錄,同時(shí)也是《九段錦》在明代的唯一著錄,其所載信息雖然簡(jiǎn)率但卻非常明確:一是王世懋的收藏;一是《九段錦》的定名和所繪內(nèi)容。這兩點(diǎn)皆在高氏和卞氏著錄的董其昌題跋中得到了印證,所以應(yīng)該可以判斷他們著錄的是同一本《九段錦》。

而到了方濬頤《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》這里發(fā)生了較大的變化,表面上看來(lái)主要是缺失了原冊(cè)中仿吳鎮(zhèn)、李成、王蒙的三頁(yè)畫(huà)作和一頁(yè)董其昌題跋,同時(shí)又多出了梁詩(shī)正等后來(lái)陸續(xù)出現(xiàn)的題識(shí)者題跋,每一位題識(shí)者都會(huì)提到《江村銷(xiāo)夏錄》的著錄,好像這本冊(cè)頁(yè)正是流傳有序的、曾由高士奇收藏并著錄的沈周畫(huà)作。然而,被人們忽視的卻是一些關(guān)鍵信息的悄然改變:首先是“關(guān)鍵的第一頁(yè)”的改變—《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》里對(duì)所有頁(yè)面的記載是“今每段高五寸余,闊一尺”。而不再像高士奇著錄的那樣“第一頁(yè),鏡面箋。高八寸,長(zhǎng)尺許……以后八頁(yè)具高五寸,長(zhǎng)尺余”。“關(guān)鍵的第一頁(yè)”在材質(zhì)和尺寸上與其余各頁(yè)已經(jīng)不再有差別,而是統(tǒng)一化了。同時(shí)“沈周”款也消失不見(jiàn)了,取而代之的是各開(kāi)“均鈐‘啟南’二字”。其次是董其昌題跋的消失,冊(cè)中僅有一個(gè)后人抄錄的董跋。董跋為何消失,沒(méi)有表述。這兩點(diǎn)關(guān)鍵信息的改變絕不可忽視。

如此,我們可將現(xiàn)存著錄分為兩大陣營(yíng):詹景鳳《東圖玄覽編》、高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》和卞永譽(yù)《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》三種著錄記載的信息是一脈相承的,屬于一個(gè)陣營(yíng)。而方濬頤和端方皆為同一本《九段錦》冊(cè)的收藏者,端方是方濬頤的繼承者,而繆荃孫則是方濬頤藏品的記錄者,所以《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》《云自在龕隨筆》以及《壬寅銷(xiāo)夏錄》又為另一陣營(yíng),他們著錄的信息是一致的。

現(xiàn)在將現(xiàn)存的兩本《九段錦》與上述兩個(gè)著錄陣營(yíng)進(jìn)行一番比對(duì),則歸屬立現(xiàn)。

近墨堂本上既有王世懋的收藏印,則與詹景鳳、董其昌所述相符,證明其曾為王世懋的收藏。在“關(guān)鍵的第一頁(yè)”問(wèn)題上,近墨堂本的各項(xiàng)特征都與高士奇《江村銷(xiāo)夏錄》中記載相符:鏡面箋;高24厘米,即相當(dāng)于八寸,比其余八頁(yè)高;畫(huà)面左側(cè)有“沈周”款;其上覆蓋有“啟南”朱文印。如此可證,近墨堂本即為《東圖玄覽編》《江村銷(xiāo)夏錄》《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》著錄之本。而近墨堂本中還有多方高士奇收藏印,更可證其為高氏藏本。至于高氏《江村銷(xiāo)夏錄》、卞氏《式古堂書(shū)畫(huà)匯考》著錄中最重要的董其昌題跋為何不存于今天近墨堂本中,則事情的原委在金農(nóng)題跋中皆已言明—董跋是在乾隆二十二年(1757)的一次火災(zāi)中被毀的,同時(shí),如今近墨堂本每開(kāi)沈周畫(huà)的左下角被燒痕跡皆在,也是那場(chǎng)火災(zāi)的明證。

圖14 第八開(kāi),近墨堂本,京都本無(wú)此開(kāi)

圖15 第九開(kāi),上近墨堂本,下京都本

而京都本顯然就是方濬頤、繆荃孫、端方一系著錄的那本《九段錦》。其中既無(wú)王世懋藏印,又無(wú)高士奇藏印,且“關(guān)鍵的第一頁(yè)”完全不符合《江村銷(xiāo)夏錄》中的描述,高度只有18.7厘米,換算下來(lái)不過(guò)六寸有余,不足八寸,與其余五頁(yè)的高度所差無(wú)幾。紙的材質(zhì)也并非鏡面箋。而且這一頁(yè)上并沒(méi)有沈周署款,高士奇分明說(shuō)“款在左方,覆以‘啟南’字印”,而現(xiàn)在只有“啟南”印,并無(wú)“沈周”款。但是,這些特征卻與方濬頤著錄的完全一致。其第一位題識(shí)者即是乾隆時(shí)期的梁詩(shī)正,接下去的題跋都與方氏《夢(mèng)園書(shū)畫(huà)錄》所載相符,獨(dú)缺了藏家方濬頤本人的鑒藏印以及他的和詩(shī)及題跋。之后的藏家端方及其門(mén)人的題識(shí)倒都在。