后唐同光政權方鎮控制戰略研究

屈卡樂 盧地生

(1.華東師范大學 歷史學系,上海 200241;2.上海社會科學院 信息研究所,上海 200030)

李存勖承繼其父李克用余業,轉戰河汾之間,血戰二十余載,最終定河北,滅后梁,吞前蜀,“雖少康之嗣夏配天,光武之膺圖受命,亦無以加也”(1)《舊五代史》卷34《莊宗紀八》,中華書局2015年版,第547頁。,然入主中原未足三年,即身死國滅,足以為后世炯誡。歷代史家多將莊明嬗替歸因于莊宗的失政。《舊五代史》對此梳理得最為詳備,包括重用伶優、后宮干政、吝于犒師、橫征暴斂,以及誅黜功臣勛將等方面。(2)《舊五代史》卷34《莊宗紀八》,中華書局2015年版,第547頁。而《新五代史》則強調莊宗的“逸豫”是其國滅身亡的主因。(3)《新五代史》卷37《伶官傳》,中華書局2015年版,第447頁。此外,蘇轍(4)蘇轍:《欒城后集》卷11《郭崇韜第四十二》,眉州三蘇祠刻本,第8a—8b頁。、何去非(5)何去非:《何博士備論·郭崇韜論》,中華書局1985年版,第44頁。、王賡武(6)王賡武著,胡耀飛、尹承譯:《五代時期北方中國的權力結構》,中西書局2014年版,第123頁。、李鴻賓(7)李鴻賓:《沙陀貴族漢化問題》,《理論學刊》1991年第3期。等對莊宗失政進行了不同角度的探討。上述史家、學者所列述的莊宗失政,確與同光政權速亡存在或多或少的關聯,但多是對表面因素的羅列和分析,鮮有觸及同光政權速亡的深層原因。此外,部分學者將莊明嬗替的主因歸于政權內部的斗爭。毛漢光指出,后唐政權更迭實質上是“河東河北集團”內部之爭(8)毛漢光:《五代之政治延續與政權轉移》,《“中央研究院”歷史語言研究所集刊》第51本第2分冊,1980年,第233—280頁。,而同光政權覆滅主要是由于“莊宗善于軍事而缺于政治”。(9)毛漢光:《中國中古政治史論》,上海書店出版社2002年版,第459頁。樊文禮也認為莊明嬗替實際上是統治集團的內部斗爭,不同的是,他所認為的統治集團是“代北集團”,并不包括“河北集團”。(10)樊文禮:《唐末五代的代北集團》,中國文聯出版社2000年版。而劉沖、陳峰則認為同光統治集團包括“代北集團”“后梁降人”“河北藩鎮將領”,莊宗加強中央集權的措施侵犯了節度使的利益,導致其失敗。(11)劉沖、陳峰:《論后唐莊宗明宗嬗代事》,《人文雜志》2016年第1期。筆者認同從政治斗爭來探究莊明嬗替主因的研究思路,但上述研究過度強調了各政治力量內部立場的一致性,而忽略了其內在的差異性,不能充分反映唐末五代時期政治人物復雜而多變的政治屬性。(12)近來,仇鹿鳴對政治集團的研究范式提出質疑,認為這種研究范式“遮蔽了政治人物生命歷程的復雜性”,參見仇鹿鳴:《魏晉易代之際的石苞——兼論政治集團分析范式的有效性》,《史林》2012年第3期。

有鑒于此,對各類政治力量分化和差異的分析就顯得尤為重要。本文采取歷史地理學的研究視角,以后唐同光政權的方鎮長官,包括節度使、留后、權知某州軍府事等,作為研究對象,在明晰權力結構和政治關系的基礎上,考察不同出身的政治人物在方鎮長官中的比重,以及任職區域(內藩與外藩)等,梳理主要政治力量的實力消長,在此基礎上,探究同光政權的方鎮控制戰略,并分析這一戰略在同光前中期得以維持的歷史條件,以及最終走向崩潰的主要原因。

一、同光年間主要政治力量概況

在后唐政局中,莊宗及其親從集團占據統治地位,還有四種不同身份的政治人物:河東宿將、后梁降臣、河北軍將以及關中諸藩。下文根據史籍所載,對這五種政治力量成員的構成、軍政實力以及相互間的政治關系等進行簡要梳理。

(一)莊宗及其親從集團

李存勖即晉王位后,積極整合軍政資源,攏聚政治力量,逐漸形成了一個對其高度效忠、實力雄厚的親從集團。就其內部成員構成而言,主要有以下四種身份:

其一,莊宗的直系親屬,主要包括李存勖的諸位兄弟、子侄等。莊宗諸弟李存霸、李存渥、李存紀、李存乂、李存確、李存矩在同光年間均擔任重要方鎮的節度使。(13)《舊五代史》卷33《莊宗紀七》、卷97《盧文進傳》,第529、1513頁;《新五代史》卷14《唐家人傳》,第177—181頁。莊宗還比較倚重諸子侄,尤其是長子李繼岌,李存勖即皇帝位之后,即以李繼岌繼任北都留守,判六軍諸衛事。同光三年(925年),又以李繼岌為西南面行營都統,統帥6萬精銳軍隊討伐前蜀。(14)《舊五代史》卷51《李繼岌傳》,第798—799頁;《新五代史》卷14《唐家人傳》,第179頁。

其二,李存勖稱帝前的“霸府”元從。(15)《舊唐書》卷92《呂琦傳》,第1416頁。爬梳史籍可知,李存勖“霸府”僚佐包括郭崇韜、任圜、張憲、何瓚、孟知祥、馮道、呂琦、李鏻等。(16)《舊五代史》卷57《郭崇韜傳》、卷67《任圜傳》、卷69《張憲傳》、卷92《呂琦傳》、卷108《李鏻傳》、卷126《馮道傳》,第883、1041—1042、1063—1064、1416、1659、1923—1924頁;《新五代史》卷24《郭崇韜傳》、卷28《任圜傳、張憲傳、何瓚傳》、卷54《馮道傳》、卷56《呂琦傳》、卷57《李鏻傳》、卷64《孟知祥傳》,第279,347、354、359,692—693,728—729,740,897頁。

其三,較受莊宗親信的河東軍將,包括李存璋、李存敬、朱守殷、史敬镕、萇從簡等。(17)《舊五代史》卷27《莊宗紀一》、卷53《李存璋傳》、卷55《史敬镕傳》、卷74《朱守殷傳》、卷94《萇從簡傳》,第421—422、832—833、864、1131、1445—1446頁;《新五代史》卷36《李存璋傳》、卷47《萇從簡傳》、卷51《朱守殷傳》,第443、590—591、647頁。這些軍將“爰立莊宗,夷內難,頗有力焉”,是李存勖穩定河東政局的重要支撐力量。(18)《舊五代史》卷53《李存璋傳》,第832頁;《新五代史》卷14《唐家人傳》,第176頁。

其四,少數受到李存勖特別信用的后梁降臣、河北軍將等,如后梁降臣張全義、張繼業父子(19)《舊五代史》卷63《張全義傳》(第978—979頁)載:張全義“凡領方鎮洛、鄆、陜、滑、宋,三蒞河陽,再領許州,內外官歷二十九任,尹正河、洛,凡四十年”,長期經營河洛,實力雄厚。莊宗初定中原,根基未穩,極力籠絡張氏父子,“詔皇子繼岌、皇弟存紀等皆兄事之”,劉皇后亦拜其為義父。而張全義也極力捍衛同光政權,積極為莊宗籌謀劃策,河北局勢惡化后,“全義以臥疾聞變,憂懼不食,薨于洛陽私第”。,幽州盧龍軍將元行欽等。(20)《舊五代史》卷70《元行欽傳》,第1080頁。

紹襲晉王位之初,李存勖及其親從集團的政治實力較為單薄,地位很不穩定。平定李克寧等內亂后,李存勖親赴前線,主持對梁作戰,最終控制河北全境,其政治地位逐漸得以鞏固。滅梁前夕,李存勖兼領河東及鎮州成德軍、魏州天雄軍、幽州盧龍軍等鎮,并委派張承業、郭崇韜、張憲、任圜、何瓚、孟知祥等親從負責上述強藩的軍政事務。(21)《舊五代史》卷67《任圜傳》、卷69《張憲傳》,第1042、1064頁;《新五代史》卷28《何瓚傳》,第359頁。滅梁后,莊宗及其親從集團的軍政實力進一步膨脹,成為主導同光政局的統治集團。

(二)河東宿將

本文所述的河東宿將,特指在李克用時期已成為河東軍政系統的核心成員,至李存勖時期仍掌控著軍政資源的政治人物。李克用時期,河東軍隊的核心主要包括三部分:沙陀三部落、“北邊五部之眾”以及部分代北漢人。這些軍政要員功勛素著,長期掌握河東核心的軍政力量,帳下多有一定數量的牙軍,如符存審麾下牙兵竟有“八千七百人”之多。(22)《舊五代史》卷32《莊宗紀六》,第500頁。又如長期主政澤潞鎮的李嗣昭,麾下擁有數千牙兵,李存勖對這支軍隊也難以有效調度。(23)《舊五代史》卷52《李繼韜傳》(第815頁):李嗣昭戰死于鎮州城下以后,“諸子違詔,以父牙兵數千擁喪歸潞。”

早在李克用時代,李存勖即已對河東宿將心懷忌憚,希望李克用予以約束。但由于李克用晚年聲勢日蹙,愈加依賴“北邊勁兵”,雖深知兵驕將傲之狀,也很難進行實質調整。(24)《舊五代史》卷27《莊宗紀一》(第420頁):“武皇起義云中,部下皆北邊勁兵,及破賊迎鑾,功居第一,由是稍優寵士伍,因多不法,或陵侮官吏,豪奪士民,白晝剽攘,酒博喧競。武皇緩于禁制,惟帝不平之,因從容啟于武皇,武皇依違之。”李克用去世后,河東宿將驕橫更甚,李存勖對這些宿將更難以約束。《舊五代史·莊宗紀》載:

初,武皇獎勵戎功,多畜庶孽,衣服禮秩如嫡者六七輩,比之嗣王,年齒又長,部下各綰強兵,朝夕聚議,欲謀為亂。及帝紹統,或強項不拜,郁郁憤惋,托疾廢事。(25)《舊五代史》卷27《莊宗紀一》,第421頁。《資治通鑒》卷266,開平二年(中華書局1976年版,第8690頁)亦載:“初,晉王克用多養軍中壯士為子,寵遇如真子。及晉王存勖立,諸假子皆年長握兵,心怏怏不伏,或托疾不出,或見新王不拜。”

引文中的“庶孽”,是指李克用的諸位義子,如李存信、李存孝、李嗣昭、李嗣源、李存審、李存進等。李存勖年少嗣位,威信未立,他不僅難以直接控制朔州振武軍、潞州昭義軍,就連河東軍府的大權也為李克寧所據。(26)《舊五代史》卷27《莊宗紀一》,第421頁。即位不久,李存勖在親信的協助下,平定河東宿將的內亂。征戰期間,李存勖著力壓抑河東宿將力量的發展。至同光元年(923年)四月,李存勖即皇帝位,河東宿將在地方軍政的實力相對萎縮,僅占3席:幽州盧龍軍節度使符存審、滄州橫海軍節度使李嗣源、雁門以北都知兵馬使安元信。在梁晉戰爭中,河東大將周德威、李嗣昭、李存進、史建瑭等先后戰死沙場,河東功勛宿將所剩無多,實力大不如前。即使在這種狀況下,李存勖及其親從集團對河東宿將的猜忌也未曾稍減。在郭崇韜的建議下,李存勖任命符存審為幽州盧龍軍節度使,負責防守北疆。自此之后,符存審被邊緣化,再也不能參與梁晉戰爭,屢次奏請覲見,都被駁回。(27)《舊五代史》卷56《符存審傳》,第876—877頁。再如在滅梁之役中立下卓越功勛的李嗣源,一旦舉措稍有不慎,也會招致莊宗的疑忌。(28)《舊五代史》卷35《明宗紀一》,第555頁。又如在戍衛太原中立下大功的安金全,也長期閑居太原,“金全終莊宗世,名位不進”。(29)《舊五代史》卷61《安金全傳》,第946頁。此外,義兒軍使李建及也備受冷落,“復有功見疑,私心憤郁。是歲,卒于太原。”(30)《舊五代史》卷65《李建及傳》,第1005頁。在這種政治形勢下,河東宿將對莊宗多懷不滿,成為反對莊宗的重要政治力量。

(三)后梁降臣

同光年間留用的后梁降臣數量很大,且保有較為雄厚的軍政實力。這一局面的產生,主要是由于后唐滅梁的決勝之役,并不是一場主力對決的攻堅作戰,而是一場避實就虛的長途奔襲。(31)參見方積六:《中國軍事通史》第15卷《五代十國軍事史》,軍事科學出版社1998年版,第110—116頁。在地方軍政方面,同光初年,后梁降臣依然把控著中原、關中、山南等地區的軍政大權。而在作戰軍隊方面,后梁降軍“尚有兵三十萬”(32)《舊五代史》卷70《李嚴傳》,第1084頁。,而作戰能力最強的是段凝所率的北面行營諸軍。梁亡后,段凝率北面行營全軍歸降后唐,實力未有顯著折損。(33)《舊五代史》卷73《段凝傳》,第1121頁。此外,汴州舊為后梁都城,內外駐屯著數量龐大的軍隊,即后梁的“在京諸軍”,同光年間仍然保留后梁龍驤、控鶴、拱宸、天興等建制,駐屯洛陽、開封周邊,甚至承擔宮城防衛,明宗天成元年(926年)六月,汴州還發生了后梁舊部控鶴軍的叛亂。

后梁降臣對同光政權的態度存在著較大的差異。一方面,一部分后梁降臣積極向莊宗靠攏:“自莊宗至洛陽,趨向者皆由徑以希恩寵”。(34)《舊五代史》卷63《張全義傳》,第979頁。部分梁臣受到莊宗的重用,擔任侍衛親軍的將領,或者主政方鎮,如康延孝、董璋、孔勍、李嚴、段凝、溫韜等。

另一方面,部分后梁降臣對段凝、溫韜等“亡梁罪臣”難以相容,對后梁的滅亡心有不甘,甚至暗懷反覆之志。(35)《舊五代史》卷90《安崇阮傳》(第1379頁)載:“(后晉)高祖登極之二年,詔葬梁末帝,以崇阮梁之舊臣,令主葬事。崇阮盡哀致禮,以襄其事,時人義之。”這部分后梁降臣在同光年間自然不敢公開展露心志,被迫養晦用忍,莊宗政權覆滅后,他們隨即對“亡梁罪臣”進行政治清算。(36)《資治通鑒》卷275天成元年,第8982頁。此外,他們還要修改國號:“李紹真(霍彥威)、孔循以為唐運已盡,宜自建國號。監國問左右:‘何謂國號?’對曰:‘先帝賜姓于唐,為唐復仇,繼昭宗后,故稱唐。今梁朝之人不欲殿下稱唐耳。’”(37)《資治通鑒》卷275天成元年,第8982頁。可見,部分后梁降臣對莊宗忠誠度不高,甚至暗存敵對之心,是莊宗政權的潛在威脅。

(四)河北軍將

除了定州義武軍節度使王都以外,還包括歸降李存勖陣營的河北軍將,代表人物有周知裕、趙德鈞、符習、毛璋等。(38)《舊五代史》卷59《符習傳》、卷64《周知裕傳》、卷73《毛璋傳》、卷98《趙德鈞傳》,第916—917、998—999、1117—1118、1529頁;《新五代史》卷26《符習傳、毛璋傳》、卷45《周知裕傳》,第317、326,567—568頁。與河東宿將相比,這些軍將政治根基較為薄弱,更易接受李存勖調遣,受其信任。

這些新入晉營的河北軍將軍事能力很強,麾下的河北勁旅戰力強大,在同光政局中占得一席之地。如滄州橫海軍舊將周知裕降后梁后,朱溫“特置歸化軍,以知裕為指揮使,凡軍士自河朔歸梁者,皆隸于部下”,構成當不限于橫海軍,還應包括魏、幽、鎮、邢等河北諸鎮的降兵,“梁與莊宗交戰于河上,摧堅挫銳,惟恃歸化一軍”,可見這支軍隊戰斗力很強。梁亡后,“知裕隨段凝軍解甲封丘”(39)《舊五代史》卷64《周知裕傳》,第998頁。,歸化軍實力當未受較大折損。再如,成德軍節度使王镕為叛將張文禮所殺后,符習率“本軍”轉投李存勖,“本軍”當指符習麾下的原成德鎮軍隊,后來成為李嗣源南下奪權的重要支持力量。(40)《舊五代史》卷59《符習傳》,第916頁。此外,河北軍將在戍防后唐北境方面,具有難以替代的地位。符存審病故后,李存勖選擇盧龍軍舊將趙德鈞接任盧龍軍節度,就是出于安撫、籠絡盧龍軍的政治考慮,以盧龍軍舊將來穩定盧龍軍的內部局勢,進而發揮其拱守北面門戶的重任。

總體而言,河北軍將對于同光政權的政治態度,不如親從集團那么忠誠,也沒有河東宿將、部分后梁降臣那般敵視。因此,莊明嬗替中,河北軍將參與的積極性不如河東宿將、部分后梁降臣,政治立場具有一定的投機性。

(五)關中諸藩

同光年間,關中大部分方鎮還保持著半獨立的政治地位,主要包括鳳翔李茂貞、李從曮父子,涇州彰義軍(李從昶)、延州彰武軍(高允韜)、夏州定難軍(李仁福)、朔方(韓洙)等。上述方鎮軍政實力相對有限,且所處地理位置較為偏遠,與本文主題并無直接關聯,對于這類政治力量暫不作詳述。

綜上,李存勖嗣晉王之初,政治地位受到河東宿將的威脅,使其對河東宿將心存疑忌。平息內難后,李存勖及親從集團的政治實力持續增強,特別是在控制河北諸鎮以后,李存勖以親從集團來主政河東及魏州天雄軍、鎮州成德軍等重鎮,霸府幕僚也得到了進一步充實,在河東軍政系統中占據優勢地位。在此期間,河東宿將實力大不如前,漸漸被邊緣化。而一部分后梁降臣對同光政權暗存敵對之心,是莊宗政權的潛在威脅。

二、同光政權控制方鎮的戰略

滅梁后,面對實力依舊強大的后梁降臣以及離心離德的河東宿將,莊宗對親從集團更為倚重,親從集團的政治軍事實力進一步膨脹,成為主導同光政局的統治集團。親從集團的內在不足隨之日益凸顯:首先,雖然李存勖諸弟、子侄多擔任方鎮節度使,但實際就鎮的卻較少,如李存霸、李存渥等“皆居京師,食其俸祿而已”(41)《新五代史》卷14《唐家人傳》,第177—178頁。;再者,“霸府”僚佐多為文臣治吏,難以彈壓驕兵悍將,不堪一鎮軍府之任;此外,元從集團中能征慣戰的悍將,如元行欽、史敬镕、萇從簡等,多為刺史、諸軍都指揮使一級,資歷較淺,且人數不多,即使不次拔擢,也難敷所需。因此,莊宗被迫轉向以親從集團重點控制“關鍵少數”的戰略。從地域上來看,“關鍵少數”主要分布于中原北部、河北南部、河東腹地等內藩,其他出身的政治人物多主政外藩。因而,同光政權的方鎮戰略可以概括為:“以內藩制外藩,以外藩制敵國”。

這一戰略的形成和調整,可大體分為三個階段:第一階段從同光元年十月至二年十二月,集中調整同光初年仍然擔任方鎮長官的后梁降臣;第二階段同光三年一月至四年一月,調整親從集團遷任內藩,河東宿將、河北軍將、后梁降臣徙任外藩;第三階段同光四年二月至四月,為應對河北兵變對方鎮長官進行應急調整,以加強對內藩的控制。下文對同光年間方鎮長官的遷轉情況進行梳理,并分析不同階段調整方鎮長官的政治背景。

(一)方鎮長官調整的第一階段

滅梁之初,后梁降臣依然把控著中原、關中、山南等地區的軍政大權。為了能盡快爭取這些地區的歸附,莊宗決定“應舊偽庭節度、觀察、防御、團練等使及刺史、監押、行營將校等,并頒恩詔,不議改更,仍許且稱舊銜,當俟別加新命”,暫時承認后梁所委任的方鎮長官。(42)《舊五代史》卷30《莊宗紀四》,第474頁。不過,莊宗并非原封不動地接受后梁任命的諸鎮節度使,滅梁后不久,即對少數方鎮進行調整,尤其是要將攸關都城洛陽安危的近畿重鎮置于自己親從的掌控之中。(43)同光元年十一月,將滑州義成軍留后段凝徙至兗州泰寧軍,以李存渥擔任滑州義成軍節度使,忻州刺史元行欽遷任徐州武寧軍節度使;十二月,任命翰林學士承旨盧質權知汴州軍府事。

至同光二年,政局漸趨穩定,對方鎮長官的大規模調整漸漸展開(表1)。至該年底,后梁所委任的方鎮長官多歸闕罷鎮,或者調任他鎮。得以繼續擔任方鎮長官的后梁降臣大多可歸為以下兩類:其一,段凝、溫韜等“亡梁罪臣”;其二,在后唐獲得晉升的后梁軍將,如康延孝、董璋等。這些降臣在后梁僅為指揮使、刺史等,莊宗將他們拔擢為方鎮長官,可提升其對后唐的忠誠度。從任職區域分布來看,后梁降臣所主政的方鎮主要為中原地區的偏南諸鎮,以及部分關中方鎮。

此輪調整之后,親從集團在地方軍政方面的控制力大為增強,直接掌控了河北、河東地區的大多數方鎮。主要集中于中原地區的偏北諸鎮,包括鄆州天平軍、滑州義成軍以及河陽等鎮,而中原地區的偏南諸鎮,僅直接控制宋州歸德軍。可見,莊宗對親從集團的局限性有一定認識,有意將親從集團集中配置于緣河諸鎮,與其長期經營的河東、河北諸鎮連成一片,以保障戰略上的有利局面。

此外,這一時期,河東宿將在地方軍政方面的實力進一步萎縮,直接控制的方鎮僅剩余云州大同軍、新州威塞軍兩個邊鎮以及汴州宣武軍。可見,滅梁后,面臨的軍事壓力驟減,河東宿將的價值也隨之降低,莊宗自然更加傾力削弱河東宿將的軍政實力。

資料來源:萬斯同:《五代諸鎮年表》,《二十五史補編》,中華書局1955年版;[日]栗原益男:《五代宋初藩鎮年表》,東京堂1988年版;朱玉龍:《五代十國方鎮年表》,中華書局1997年版。表2、表3同。

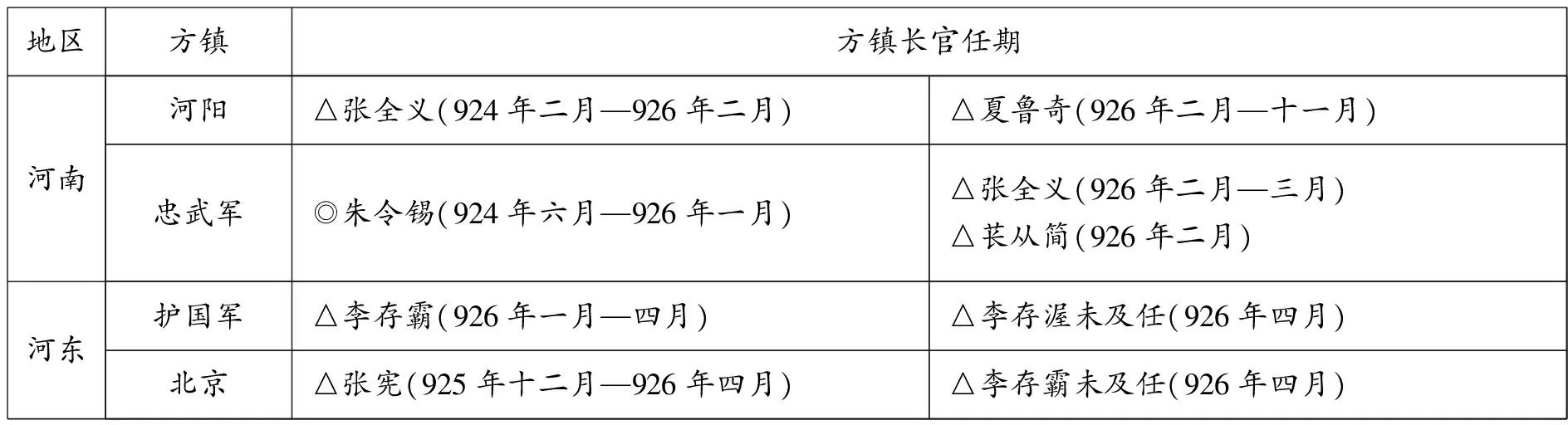

說 明:出于區分方鎮長官政治身份的需要,表格中,莊宗親從集團成員用“△”來標識,河東宿將用“○”來標識,后梁降臣用“□”來標識,河北軍將用“◇”來標識,河中、關中等其它政治力量用“◎”來標識。表2、表3同。

(二)方鎮長官調整的第二階段

同光三年以后,中央政權對方鎮長官的調整,更多地受到對外戰略的影響,主要表現在應對契丹侵擾和征討前蜀這兩個方面。

滅梁后,契丹的軍事壓力有增無減,出于防守北方邊界的需要,莊宗將親從集團從河北多個方鎮中退出,而替任的軍政長官多為河東宿將、河北軍將,包括鎮州成德軍節度使李嗣源、幽州盧龍軍節度使趙德鈞、滄州橫海軍節度使安元信、新州威塞軍節度使張廷裕等,親從集團直接控制的方鎮向南大幅退縮至邢州安國軍、鄴都興唐府。

征蜀之役前后,莊宗對多個方鎮長官進行了調整。值得注意的是鄴都興唐府、北京太原府:鄴都留守李繼岌統軍征蜀,由王正言補任;前蜀亡后,北京留守孟知祥徙任西川節度使,北京留守則由張憲補任。雖然二鎮長官進行了調整,但始終直接控制于親從集團之手。此外,河中、關中諸鎮也是莊宗這一時期調整的重點,將長期盤踞河中府護國軍、同州匡國軍的朱友謙、朱令德父子分別徙任位于中原腹地的滑州義成軍、許州忠武軍(不久,二人被處死),改由李從霸、李存敬擔任此二鎮長官。

綜上,鄴都兵變前,莊宗親從集團掌控著多個中原方鎮,河東方鎮、魏州天雄軍等強藩,以及河中護國軍、晉州建雄軍、華州鎮國軍、同州匡國軍等戰略重鎮。而河東宿將和河北軍將則主要主政部分河北方鎮、河東邊鎮,后梁降臣則主要掌管邊遠方鎮和少數中原方鎮。

表2 同光三年一月至四年一月后唐方鎮長官調整表

①《舊五代史》卷32《莊宗紀六》( 第510 頁) 載: 同光三年四月“戊寅,以耀州為團練州,其順義軍額宜停。”

(三)方鎮長官調整的第三階段

同光四年二月,河北發生兵變,政局一時丕變。為應對急轉直下的政治局面,莊宗迅速加強對近畿方鎮、河東的控制力度,為征蜀大軍回師爭取時間。一方面,莊宗令其弟、河中護國軍節度使李存霸赴鎮,稍后,又徙李存霸任北京留守,李存渥任河中護國軍節度使,以圖穩定河東大本營的局勢。另一方面,任命心腹愛將夏魯奇、萇從簡分別出任河陽、許州忠武軍節度使,以拱衛洛陽。但是,當時莊宗已經失去對地方局勢的掌握,李存霸、李存渥很難接掌方鎮大權,而萇從簡“會莊宗晏駕,未及赴鎮而止”(44)《舊五代史》卷94《萇從簡傳》,第1446頁。,可見,此輪方鎮長官的調整,并未取得預期的政治目標。

表3 同光四年二月至四月后唐方鎮長官調整表

綜上所述,面對陡然擴大數倍的政治版圖,親從集團確實無力承接全國的方鎮局勢,莊宗不得不集中政治資源來控制諸鎮中的“關鍵少數”,再借助這些“關鍵少數”來掌控全國局面。至鄴都兵變前,后唐“以內藩制外藩,以外藩制敵國”的方鎮戰略基本成型:莊宗坐鎮洛陽,統領禁軍主力,周邊有河陽、天平等鎮的拱衛,對中原南部諸鎮形成震懾,呈居北制南之態;東北向則主要憑依鄴都,控遏河北諸鎮;北向則經由河中護國軍、晉州建雄軍與河東大本營相聯,并依靠北京太原府,威懾河東邊鎮和防遏契丹南侵;西向則依靠對華州鎮國軍、同州匡國軍的經營,經略關中諸鎮。不難看出,在這個戰略中,洛陽、鄴都、北京呈掎角之勢,戰略上互為助益,是同光政權推行“以內藩制外藩”的關鍵所在。而經過莊宗的調整,后梁降臣在地方軍政的實力大為削弱,且多分布于南部邊遠方鎮和少數中原方鎮,而河東宿將、河北軍將則主要擔任河北方鎮、河東邊鎮的長官。如此以來,后唐境內形成莊宗親從集團居中,河東宿將、河北軍人居北,后梁降臣居南的政治地理格局。

三、同光政局潛在的危機與莊宗政權的解體

莊宗“以內藩制外藩”的戰略,確實在一定時期內成功地穩定了政局。而這一戰略成功的關鍵在于親從集團力量的相對集中和其余政治力量的相對分散:其一,親從集團力量主要分布于都城洛陽以及鄴都、北京等“內藩”,相對外藩具有一定的實力優勢;其二,莊宗及親從集團作為政治集團,有共同的政治核心,也有一定的組織結構和共同利益,內部整合程度較高,而河東宿將、后梁降臣、河北軍將等政治力量則缺乏有效整合。至同光末年,上述條件均遭到破壞,居內制外的格局再也無法維系,同光政權也隨之解體。

(一)中樞的軍力空虛與內藩失控

一方面,洛陽周邊的部分禁軍遠征前蜀,造成中原軍力空虛,內外力量失衡。同光三年九月,莊宗任命魏王李繼岌充西川四面行營都統,“率親軍六萬,進討蜀川”。(45)《舊五代史》卷57《郭崇韜傳》,第889頁。直到鄴都兵亂,莊宗方才意識到腹心地區兵力空虛的危機,“連發中使促繼岌西征之師”。(46)《舊五代史》卷34《莊宗紀八》,第540、544頁。但是,遠在蜀地的禁軍最終無法及時回防中原,莊宗被迫以“從駕兵二萬五千”倉促東出,“及復至汜水,已失萬余騎”(47)《舊五代史》卷34《莊宗紀八》,第540、544頁。,難以挽回局勢。

另一方面,內藩的失控也是同光政權崩盤的重要原因。鄴都兵變使同光政權喪失了控遏河北地區的前沿重鎮,河北局勢隨之失控,內藩的失控進一步蔓延到河東等鎮(48)《舊五代史》卷69《張憲傳》,第1065—1066頁。,莊宗政權很快就陷入風雨飄搖的境地。此時,汴州宣武軍的政治傾向尤為關鍵。若宣武軍效忠于莊宗,在禁軍馳援之下,宣武軍可作為遏狙河北叛軍西進的重要蔽障。若宣武軍倒向李嗣源,就會使得莊宗處于極為不利的戰略處境:一方面,河北叛軍經由汴州,可徑抵虎牢關,直接威脅洛陽;另一方面,將洛陽與汴州宣武軍以東的“東諸侯”隔絕起來,使得中樞孤立無援。而此時,擔任權知汴州事的是后梁降臣孔循,對同光政權心存隔閡,趁機與河北叛軍相呼應:“明宗自魏反兵,南渡河,而莊宗東幸汴州。汴州節度使孔循懷二志,使北門迎明宗,西門迎莊宗,所以供帳委積悉如一,曰:‘先至者入之。’”(49)《舊五代史》卷61《西方鄴傳》,第954頁。不難看出,孔循名似中立,實為暗附李嗣源。在此形勢下,“明宗至相州,遂分驍騎三百付之,遣帝(石敬瑭)由黎陽濟河,自汴西門而入,因據其城。及明宗入汴,莊宗親統師亦至城之西北五里,登高嘆曰:‘吾不濟矣!’由此莊宗從兵大潰,來歸明宗。明宗尋遣帝令率兵為前鋒,趨汜水關。俄而莊宗遇內難而崩。”(50)《舊五代史》卷75《高祖紀一》,第1142頁。

(二)李嗣源集團的形成

同光年間,對莊宗心懷不滿的河東宿將與部分后梁降臣、河北軍將等暗相盤結,形成了實力強大的軍政集團,姑且稱之為李嗣源集團,成為莊宗政權覆滅的重要因素。

平定潞州楊立之亂之后,李嗣源出任蕃漢內外馬步軍總管、汴州宣武軍節度使,成為后唐禁軍首將,擁有很高威望。李嗣源麾下的元從軍將,如石敬瑭、李從珂、康義誠、藥縱之、梁文矩、高從周等(51)《舊五代史》卷46《末帝紀上》、卷66《康義誠傳》、卷71《藥縱之傳》、卷75《高祖紀一》、卷92《梁文矩傳》、卷123《高行周傳》,第719、1023、1097、1140、1417、1870頁。,長期統領橫沖都、突騎等河東精銳騎兵,十分驍勇善戰。

據史籍所載推測,李嗣源集團的初步成型,應在他擔任北面行營都招討使期間。同光二年十二月,“(李嗣源)將宿衛兵三萬七千人赴汴州,遂如幽州御契丹”(52)《資治通鑒》卷273,同光二年,第8928頁。,行營大軍除“宿衛兵”以外,還包括幽州盧龍軍、魏州天雄軍、徐州武寧軍、滄州橫海軍等方鎮軍隊。在此期間,李嗣源趁機整合政治上同受冷遇的部分河東宿將、河北軍將以及后梁降臣。文獻中對其成員構成并無明確記載,僅能通過零星記載進行梳理。《舊五代史·符習傳》載:

(同光)四年二月,趙在禮盜據魏州,(符)習受詔以淄、青之師進討;至則會軍亂,習乃退軍渡河。明宗自鄴赴洛,遣使召之,習不時而至。既至,謁明宗于胙縣。霍彥威謂習曰:“主上所知者十人,公在其四,何猶豫乎!”習乃從明宗入汴。(53)《舊五代史》卷59《符習傳》,第917頁。

此處的“主上”當指李嗣源,霍彥威稱“所知者十人”,并且符習“在其四”,說明李嗣源聚攏的這個軍政集團確實存在,有明確的組成人員,并且內部有著一定的排序。符習時任青州平盧軍節度使,可見此集團中排名列于符習之前的三人也當為方鎮節度使。除較為明確的徐州武寧軍節度使霍彥威以外,也有可能包括滄州橫海軍節度使安元信(54)《舊五代史》卷61《安元信傳》(第947—948頁)載:“時契丹犯邊,元信與霍彥威從明宗屯常山。……明宗即位,以元信嘗為內衙都校,尤厚待之。”由此可知,安元信跟隨李嗣源抵御契丹的南侵,當隸屬北面行營,他當在此期間加入李嗣源集團。、幽州盧龍軍節度使趙德鈞(55)李嗣源任北面行營都招討使期間,屯防的重點區域即在盧龍軍境內,盧龍軍自然當在北面行營之內。且趙德鈞之子趙延壽為李嗣源女婿,明宗朝,趙德鈞、趙延壽父子均恩渥無比。因此,趙德鈞很有可能是李嗣源集團的成員。、泰寧節度使段凝。(56)《舊五代史》卷73《段凝傳》,第1121—1122頁;《資治通鑒》卷274,天成元年,第8969頁。除諸鎮節度使外,北面行營的部分軍將也是李嗣源集團的重要成員,包括北京右廂馬軍都指揮使安審通、貝州刺史李紹英(房知溫)、齊州防御使李紹虔(王晏球)等。(57)《舊五代史》卷61《安審通傳》、卷64《王晏球傳》、卷91《房知溫傳》,第946、992、1394頁。

同光四年,李嗣源討伐河北叛亂受挫后,在魏縣招攬舊部,一時之間河北軍政實力派紛紛響應,云集魏縣:“明宗退守魏縣,未知趨向。安重誨將征兵于四方,(鄭)琮在帳前,歷數諸道屯軍及主將姓名,附口傳檄,相次而至”(58)《舊五代史》卷91《鄭琮傳》,第1409頁。,“時齊州防御使李紹虔、泰寧節度使李紹欽、貝州刺史李紹英屯瓦橋,以備契丹。北京右廂馬軍都指揮使安審通屯奉化軍,嗣源皆遣使召之”。(59)《資治通鑒》卷274,天成元年,第8969頁。響應征召的李紹虔(王晏球)、李紹欽(段凝)、李紹英(房知溫)、安審通等,均為李嗣源集團的成員。由此可見,在此之前,李嗣源集團對河北軍政力量已有了相當程度的整合,具備了挑戰李存勖集團的實力。

由上可知,同光末年,以內制外的方鎮控制格局遭到破壞。一方面,部分禁軍主力遠征前蜀,中樞的軍政實力較為空虛,長期主政鄴都、河東的李繼岌、孟知祥先后入蜀,繼任的文職長官王正言、張憲,難以彈壓軍府的驕兵悍將,成為內藩失控的重要原因。另一方面,李嗣源在主持河北軍務之時,整合了北面行營的河東宿將、后梁降臣和河北軍將等地方軍政力量,逐漸積聚了可以挑戰莊宗及其親從集團的軍政實力,鄴都兵變后,趁內藩失控之機,南下推翻了莊宗政權。

結 語

綜上所述,莊宗政權覆滅的主要原因是“以整制散”“以內制外”的政治格局遭到破壞。一方面,從政治結構上來看,李存勖襲晉王位后,其親從集團實力持續增強,滅梁后,成為主導后唐政局的統治集團。而河東宿將、后梁降臣、河北軍將等政治力量缺乏整合,力量分散,因此,莊宗得以憑借親從集團,以整制散,壓制其他政治力量,保障自己的政治主導地位。但由于莊宗對河東宿將的猜忌和排擠,使得河東宿將與同光政權離心離德,相當多的后梁降臣對同光政權心存隔閡,或暗懷敵意,河北軍將對莊宗也缺乏足夠的忠誠,在此形勢下,李嗣源乘隙整合上述政治力量,形成具有一定組織性的軍政集團,成為同光政權覆滅的重要因素。另一方面,從方鎮控制戰略上而言,維系同光政權的關鍵條件是“以外藩制敵國,以內藩制外藩”的方鎮戰略。這一戰略的推行,使得莊宗及其親從集團通過控制“關鍵少數”的內藩,對主政外藩的其余政治力量產生有效的政治威懾。而莊宗的失敗在于未能充分發揮內藩遏制外藩的政治功效:其一,未能有效控制鄴都、河東的局勢,在中原諸鎮的經營也較為有限,內藩局勢不穩,難以鎮遏外藩;其二,在李嗣源的整合下,分散的外藩力量得以整合成實力強大、組織嚴密的政治集團。

需要強調的是,莊宗“以外藩制敵國,以內藩制外藩”是一種較為高明的方鎮控制戰略,同光政權的迅速崩盤,并不足以昭示這個戰略的破產。事實上,這一戰略具有較為深遠的政治影響,其后的明宗、末帝乃至于后晉、后漢、后周政權,在方鎮控制方面,也多奉行這一戰略。莊宗的失策為后世統治者提供了借鑒,使得各政權方鎮控制戰略得以進一步改進。