住房、家庭與流動

陶霞飛

摘 要:基于2017年中國流動人口動態監測數據和2017年《中國城市統計年鑒》,構建二元邏輯回歸模型、多元線性回歸模型以及刻板序次回歸模型,探討了住房產權和住房支出對人口家庭化流動、流動家庭規模與結構的影響。實證結果表明,在流入地擁有住房產權的流動人口更傾向于家庭化的流動方式,其在流入地的家庭規模更大,家庭結構更完整;住房支出越高,流動人口發生家庭化遷移的可能性越大,其在流入地的家庭規模也越大,家庭結構越完整。

關鍵詞:家庭化流動;住房產權;住房支出;流動家庭規模;流動家庭結構

中圖分類號:C924.24 文獻標志碼:A 文章編號:1672-626X(2020)02-0074-10

一、問題的提出

家庭化流動已經成為我國人口流動的主導模式。《中國流動人口發展報告2017》的數據顯示,2人及以上的流動人口家庭戶占總流動人口的81.8%,家庭戶平均規模保持在2.5人以上,家庭化流動趨勢明顯,流動家庭結構更加完整。家庭化流動既是一種客觀的歷史趨勢,也是一種符合流動人口家庭團聚愿望的社會理性,同時還是社會公平的應有之義。研究表明以家庭化形式流動的流動人口幸福指數更高[1],消費意愿和消費水平更強[2],同時家庭化流動有助于流動人口的城市融入[3]。從循環式的個體流動轉變為家庭化流動,流動人口的社會心理以及影響因素也發生了轉變,候鳥流動狀態下的過客心理已經不再符合家庭化流動模式下的流動人口心理,單純的經濟效益也不再是影響人口流動最重要的因素。強調成本-收益的經濟理性已經無法完全解釋當下流動人口的家庭遷移決策,二者之間存在較大的出入和張力[4],公共資源以及制度安排等社會理性與社會結構因素在家庭遷移中的作用更加凸顯。因此家庭遷移之下,流動人口的社會心理更加復雜,影響因素更加綜合多元。其中,在個體鐘擺式的流動決策中曾經一度缺場的住房主體性逐漸凸顯,越來越成為影響流動人口家庭遷移的重要因素。

住房是流動家庭在城市賴以生存、不可或缺的物質保障。人口流動到城市,首先要解決住房問題。因此人口流動,特別是人口家庭化流動,在一定程度上也是居住流動,住房在遷移決策中占據了重要地位。且相比較個體流動而言,流動家庭比流動個人更重視住房的質量與舒適度:個體流動階段,單位宿舍滿足了大部分流動人口特別是農民工的住宿需求;家庭化遷移階段,單位宿舍、集體住宿以及工棚等住宿方式已經遠遠不能滿足流動家庭的居住需求。戶籍制度被住房保障制度、公共服務制度等一系列城市新制度整合成為城市排斥系統的關鍵要素之一[5],而住房自有作為突破這些制度屏障的關鍵環節,對流動家庭享受城市公共服務,完成市民化進程有著重要意義。同時住房作為中國人“家文化”的物質載體,承載著中國人安身立命的本體論意義[6],因此住房還可能改變流動人口的心理狀態,推動流動人口從結構融入向心理融入推進。

住房一方面為流動家庭提供空間屏障和居住保證,另一方面也成為流動家庭突破制度隔離、推動內核融入的重要物質保障,對人口家庭化流動意義重大。然而當前我國人口家庭化流動仍然處于多元化階段,家庭的居住安排以及流動家庭的家庭結構和規模受多種結構性因素和個體性因素制約。研究表明,我國流動人口的住房狀況較差,住房自有和租住公屋的比例較低[7],這些都不利于流動人口的舉家遷移和家庭團聚。住房在家庭流動中究竟扮演著什么樣的角色我們仍然不得而知,與制度排斥掛鉤的住房產權以及與住房質量相關的住房支出對人口家庭化流動的影響如何仍然有待驗證。本文研究重點在于中國住房產權和住房支出與人口家庭化流動是否顯著相關,以及它們對流動人口在流入地的家庭結構以及家庭規模具有怎樣的影響,并以住房產權和住房支出為核心,考察住房狀況對家庭化流動的影響。這將有助于我們重新發現住房在人口家庭化流動中的重要意義,同時有助于學界和政府相關部門重視流動人口的住房需求,促進流動人口家庭化遷移與家庭團聚,從而推動流動人口的社會融入和新型城鎮化進程。

二、文獻回顧與研究假設

(一)住房對人口流動的影響

國內外關于住房對人口流動的影響共遵循三個范式:宏觀層面的房地產市場對人口流動的影響、社會政策層面的住房保障制度對人口流動的影響以及微觀層面的住房選擇對人口流動的影響。國外在研究住房對人口流動的影響時注重對住房鎖定效應的考察,即在住房價格變化時,住房對住房所有者空間流動的限制效應[8]。而國內注重考察城市住房市場對流動人口的排斥效應,即高昂的住房價格不利于流動人口流入[5]。同時,國內學者除了研究住房成本(包括購房價格和租房價格)對流動人口流入地選擇的影響,還側重研究住房穩定性以及住房狀況對流動人口定居意愿的影響。研究表明,擁有住房產權、住房條件越好,住房越穩定,流動人口定居城市的意愿就越強烈[9]。然而國內關于住房對定居愿意的影響忽視了家庭團聚的中介效應,住房對定居意愿的影響可能在很大程度上來源于住房對家庭團聚的影響,家本位的文化影響了中國人對城市融入的感知,很多情況下,不是因為擁有了住房就擁有了定居意愿,而是因為突破了住房的限制,家庭得以團聚才會有定居的意愿。

(二)流動人口住房研究

住房作為流動人口在城市“安居”、促進流動人口市民化進程的重要物質保障,在流動人口相關研究中占據了重要的篇幅。國內已有的關于流動人口住房的研究主要從三個路徑展開:流動人口住房狀況研究、流動人口住房保障政策研究以及流動人口住房選擇的影響因素研究。研究的主要群體是流動人口中的主力軍,即在住房問題上更為弱勢的農民工群體,研究從城市化、市民化、居住隔離、社會排斥、公共產品等理論角度開展。研究顯示,受制度化機制和市場化機制的雙重排斥,流動人口的住房狀況較差,居住擁擠,條件簡陋,配套設施缺乏[10],多以租賃私人住房為主[11],主要聚居在遠郊、近郊的農村社區和城中村[12],自購房以及保障性住房比例較低[13]。流動人口的住房狀況受個人支付能力、支付意愿、住房需求以及城市經濟狀況影響。收入越高,居留意愿就越強;受教育程度越高、工作越穩定,住房自有概率就越高;住房條件越好,住房支出就越高[14~16]。流動人口住房問題是國家與市場雙重失靈所致[17],其自身住房支付能力較低,而現有的住房保障制度仍以本地戶籍人口為主要保障群體,各種條件的限制導致流動人口幾乎都被排斥到城市住房保障制度體系之外。因此有學者認為應該運用市場和政府互補的途徑來解決農民工的住房問題,提倡將流動人口納入到住房保障體系,建立分層次、梯度化的住房政策[18]。關于流動人口住房狀況的現有研究揭示了流動人口在住房市場和住房保障制度中的邊緣弱勢地位,指出了住房對人口家庭化流動的限制作用。

(三)人口家庭化流動與住房

人口流動的家庭化模式已經成為學界普遍認同的經驗事實和理論共識,學界關于人口家庭化流動的相關研究較為豐富。研究表明,女性、已婚、受教育程度低、農村戶口、住房性質穩定、流動次數少、流入時間長以及自我雇傭的流動群體更傾向于家庭化流動或舉家遷移[19~20];家庭收入、婚姻關系、孩子數量、家庭成員結構以及流入地經濟發展水平都會正向地影響人口家庭化流動行為[13]。還有研究表明,人口的家庭化流動已經成為我國人口流動的主要形式[21],并揭示了人口家庭化流動模式的漸進性[22],以及影響人口家庭化流動的結構性和能動性因素。在這些因素中,住房性質穩定受到了學者們的關注。但是住房的重要性并沒有得到應有的重視,住房獨特的經濟意義和社會文化意義及其對流動人口的定居意愿和在城市團聚的重要價值沒有被揭示出來。

關于人口家庭化流動與住房的關系,在很多流動人口住房選擇影響因素研究中有所體現。眾多相關研究都表明了家庭隨遷會顯著提高流動人口的住房擁有率[12]、住房支出[23]以及住房穩定性[16]。而且不同的家庭隨遷模式對應不同的住房類型,例如馮長春等(2017)發現單人戶、夫妻戶、兩代戶、三代戶的住房自有比例和住房質量依次提高[18]。此外,家庭類型、家庭特征、地理環境以及流動家庭的城市融入狀況都會影響流動家庭的住房產權和住房質量。也有研究注意到了住房性質穩定的流動人口更傾向于選擇家庭化流動[24]。已有的關于住房與家庭化流動的相關研究都是將家庭隨遷預設為自變量,將住房狀況和住房選擇設定為受人口家庭化流動影響的因變量。然而,個體對家庭溫暖和家庭團聚的渴望是一種近乎本能的社會理性,國外移民研究也揭示了家庭團聚是移民的最終歸宿,國內相關研究也指出了人口的家庭化流動正逐漸成為人口流動的主導模式[21]。只是受戶籍壁壘等相關制度安排的限制以及市場能力的制約,國內的人口流動一開始只是表現為個體式的流動。只要突破了相關制約,舉家遷移就會成為流動人口的首選。而住房作為流動人口居住條件和公共服務享有的重要表征,在個人選擇和家庭決策上影響著人口的家庭化流動。

縱觀已有研究,我們發現相關研究認識到了流動人口住房狀況較差,存在較大的住房困難,且這種住房困難是個人支付能力低和社會制度排斥雙重困境所致。流動人口的住房狀況受個人、家庭以及社會制度三個層面的影響,家庭隨遷對流動人口住房狀況和住房選擇具有重要意義。然而住房作為流動人口突破制度排斥,獲取與戶籍人口同等的城市公共服務,完成市民化進程的重要物質保障,其對流動人口家庭居住安排和家庭隨遷的重要意義卻還沒有受到應有的重視,僅有少數研究只是在研究人口家庭化流動的眾多影響因素時注意到了住房穩定性對家庭化流動的積極影響,住房產權和住房支出對家庭遷移的影響如何并未得到充分的驗證。基于此,本文研究中國住房產權和住房支出對人口家庭化流動以及流動家庭的影響,以拓展和豐富該研究領域。

(四)研究假設

正如前文所述,流動家庭對住房的要求更高。擁有住房產權解決了流動家庭的住房問題,提高了流動家庭的住房穩定性,因此本文提出假設1。

假設1:擁有流入地住房產權的流動人口更傾向于家庭化流動。

擁有住房產權還表示擁有了該住房附帶的公共服務溢出價值。中國城市目前的制度安排體系下流動人口被排斥在醫療、教育、養老等公共服務體系之外,但是擁有了當地的住房就能突破這種制度屏障,從而更好地享受當地的公共服務資源。因此擁有流入地住房產權的流動人口的家庭隨遷人口更多,流動家庭結構更加完整。據此本文提出假設2和假設3。

假設2:擁有流入地住房產權的流動家庭規模更大。

假設3:擁有流入地住房產權的流動家庭結構更加完整。

住房質量越好、住房面積越寬敞,則住房舒適度越高、流動人口選擇家庭化遷移的可能性也越大,家庭隨遷人口也越多,流動家庭結構更完整。而在其他條件一定的情況下,住房支出是住房質量、住房面積以及住房舒適度的綜合指標。因此,本文提出假設4、假設5以及假設6。

假設4:住房支出越高,流動人口選擇家庭化遷移的可能性就越高。

假設5:住房支出越高,流動家庭規模就越大。

假設6:住房支出越高,流動家庭結構就越完整。

三、數據、變量與方法

(一)數據來源

本文的數據來源主要是2017年全國流動人口動態監測調查數據以及2017年《中國城市統計年鑒》。其中個體和家庭層面數據來源于2017年全國流動人口動態監測調查數據,城市層面數據基于2017年《中國城市統計年鑒》計算得出,且2017年《中國城市統計年鑒》的數據內容是2016年的信息。將個體和家庭層面數據與城市層面數據匹配后,刪去極端數值。本研究樣本中戶籍為農業的仍占主要部分,為77.36%;男女比例較為均衡,分別為51%和49 %;職業為自雇狀況(包括雇主和自營)的流動人口比例為37.95%;同住家庭成員的平均值為3.11,2人及2人以上的家庭成員同住比例為88.58%,其中3人同住的比例最高,為37.34%,家庭化流動越來越趨于完整。

(二)變量界定

1.因變量。本研究的因變量有3個。本文將2人及2人以上的家庭成員共同流動并共同居住的流動狀態定義為家庭化流動;將流動家庭在流入地的人口規模和成員結構分別定義為流動家庭規模和流動家庭結構。因變量1表示是否進行了家庭化流動,為虛擬變量,1表示是,0表示否。因變量2表示流動家庭規模,為定距層次的變量,最小值為1,最大值為6。因變量3表示流動家庭結構,為定序層次的變量,取值為1~4,其中1表示單人戶,2表示僅配偶隨遷或者僅子女隨遷戶,3表示配偶和子女共同隨遷戶,4表示配偶、夫妻以及其他家庭成員(父母等)共同隨遷戶,其數值越大,表示隨遷家庭的結構越完整。

自變量。本文的主要自變量有2個,即住房產權和住房支出。住房產權為虛擬變量,1表示擁有(部分)住房產權,0表示沒有住房產權。住房支出為定距變量,單位為“百元/月”。

控制變量。根據前文對影響家庭化遷移的文獻回顧,本文主要選取了性別、年齡、教育年限、戶籍狀況、是否自雇、個人上月純收入、預計居留時間以及城市年平均工資水平等變量作為控制變量。具體變量分布見表1。

本文將根據2017年流動人口動態監測調查數據以及2017年《城市統計年鑒》,運用Stata15統計軟件,通過構建二元邏輯回歸模型、刻板序次回歸模型以及多元線性回歸模型分析住房產權和住房支出對家庭化遷移以及流動家庭結構以及流動家庭規模的重要影響。

四、實證結果

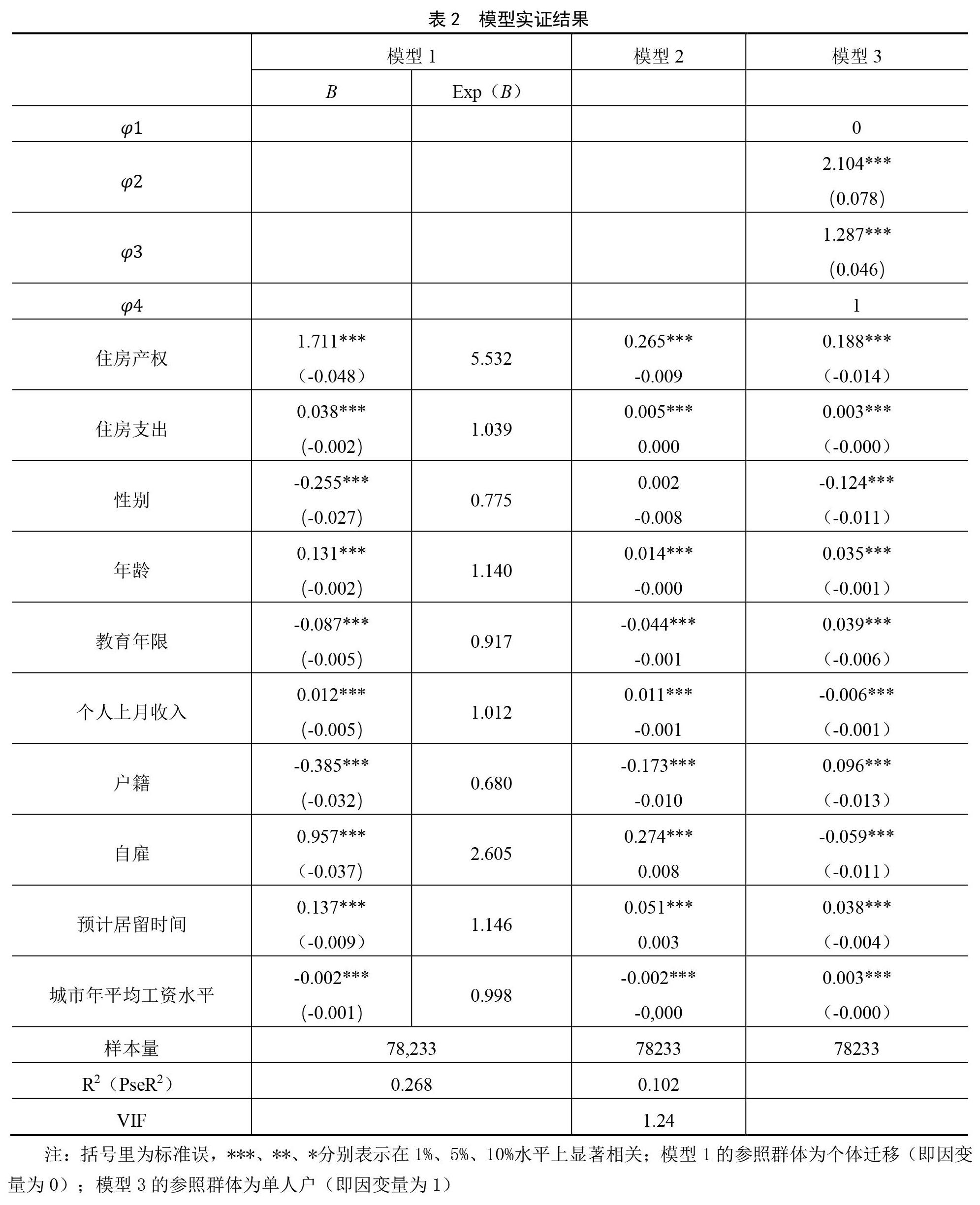

表2考察了住房對人口家庭化流動以及流動家庭規模和結構的影響。其中,模型1為二元邏輯回歸模型,考察的是住房對流動人口是否進行家庭化遷移的影響;模型2為多元線性回歸模型,考察的是住房對在流入地共同生活的流動家庭規模的影響;模型3為刻板序次回歸模型,考察的是住房對流動家庭在流入地的家庭結構完整度的影響。

(一)住房產權、住房支出對家庭化遷移與流動家庭的影響

表2中模型1考察了住房產權、住房支出對人口家庭化流動的影響。模型1結果表明,住房產權與住房支出均對人口家庭化流動有顯著的積極影響。具體來說,在控制了性別、年齡、教育年限、個人上月純收入、戶籍狀況、是否自雇、預計居留時間以及流入地城市年平均工資水平的條件下,擁有住房產權的流動人口發生家庭化遷移的優勢比(odds ratio)是不擁有住房產權的流動人口的5.532倍,即擁有住房產權的流動人口發生家庭化遷移的可能性會增加4.532倍;且月均住房支出每增加1百元,流動人口發生家庭化遷移的可能性增加3.9%。

表2中模型2是住房產權與住房支出對流動家庭規模影響的實證結果。與模型1結果相呼應,模型2表明了住房產權與住房支出對流動家庭規模的顯著的積極影響。即在控制了相關變量的條件下,擁有住房產權的流動家庭規模比不擁有住房產權的流動家庭規模多0.265人;月均住房支出每增加1百元,流動家庭規模增加0.005人。模型2的VIF為1.24,表明模型幾乎可以認為不存在共線性問題。

模型3表明了住房產權與住房支出對流動家庭結構完整度的影響。與模型1、模型2結果相似,模型3的實證結果表明了住房產權與住房支出對流動家庭結構完整度有顯著積極影響。在控制了相關變量的情況下,與不擁有住房產權的流動家庭相比,擁有住房產權的流動家庭其家庭結構為配偶或子女的可能性高58.53%(e^(0.219*2.104)-1),家庭結構為配偶和子女的可能性高32.56%(e^(0.219*1.287)-1),家庭結構為配偶、子女以及其他家庭成員的可能性高24.48%(e^(0.219*1)-1);月均住房支出每增加1百元,流動家庭的家庭結構為配偶或子女的可能性增加0.63%(e^(0.003*2.104)-1),家庭結構為配偶和子女的可能性增加0.39%(e^(0.003*1.287)-1),家庭結構為配偶、子女以及其他家庭成員的可能性增加0.30%(e^(0.003*1)-1)。因此擁有住房產權,增加住房支出,將會顯著提高流動家庭結構的完整度。

擁有住房產權意味著流動人口住房更穩定,住房自主性更高,同時也能更平等地享受流入地的各種公共服務資源。住房產權一方面提供了人口家庭化流動的物質條件,另一方面也能更好地保障家庭成員的福利,促進家庭整體發展,因此擁有流入地自有住房的流動人口更傾向于與多位家庭成員共同流入。而在其他條件一定的情況下,住房支出越高,則住房面積越寬,住房條件也越好,也就更能滿足多位家庭成員的居住需求,因此人口家庭化流動可能性更高、流動家庭規模更大,家庭結構更加完整。

(二)控制變量對家庭化遷移與遷移家庭的影響

在表2的模型1、模型2以及模型3中,除了住房產權和住房支出對家庭化遷移與遷移家庭有顯著的影響,一些個體層面的變量以及城市層面的變量也對家庭化遷移和遷移家庭有顯著影響。模型1的實證結果表明,女性、農業戶口、自雇者比男性、非農業戶口、非自雇者的流動人口發生家庭化遷移的可能性更大;年齡越大、教育程度越低、收入越高、預計居留時間越長的流動人口發生家庭化遷移的可能性就越大。本文關于家庭化遷移影響因素的實證結果與已有的大部分相關研究相符[20~21],然而城市層面的年平均工資水平與已有研究有出入[12]。模型1顯示,城市年平均工資水平越高,人口家庭化流動的可能性就越低。本文認為,這是由于沒有控制城市生活成本以及城市制度排斥力度所致。一般而言,城市年平均工資水平越高的地方,經濟發展水平就越高,消費水平與生活成本也越高,同時制度排斥力度更大,因此城市年平均工資水平越高,流動人口越不傾向于攜家帶口共同流入。

模型2的實證結果與模型1幾乎相同,除了性別上是男性遷移者的家庭規模更大。模型1證實了女性更傾向于家庭化的流動方式,而模型2表明了男性遷移者的家庭規模更大。對于這二者的差別,本文認為是受中國性別角色的家庭分工以及傳統兩性關系的影響。即女性在家庭決策中更傾向于處于從屬地位,因此在流動中也更傾向于選擇與丈夫共同流動;而正是由于男性在家庭決策中具有主導地位,因此男性更能引起較大規模的家庭化流動。

模型3的結果與模型1、模型2都不太相同,值得深入探究。模型3中,女性、城市戶口以及非自雇者的家庭結構更完整;年齡越大、收入越低、教育年限越高、城市年平均工資水平越高,遷移家庭的家庭結構就越完整。由于女性在家庭分工中承擔了更多撫育幼兒、照顧老人的職責,因此女性遷移者的家庭結構更加完整。城市戶口的流動人口其家庭成員對城市生活的適應能力更好,因此老人、小孩隨遷可能性也更大,流動家庭結構也更完整。與自雇者相比,非自雇者照顧其他家庭成員的時間不靈活,更需要其他家庭成員互相照顧,因此非自雇者的流動家庭結構也更加完整。而年齡越大的流動人口所處的家庭結構也越多元,同時年齡越大,對家庭團聚的期待更強烈,因此年齡越大的流動人口其流動家庭結構也越完整。收入越低,則更需要其他家庭勞動力共同流動以分擔城市的生活成本,同時收入越低,越無法以市場的形式解決兒童照管和老人照顧的問題,越需要完整的家庭功能來應付城市生活,因此其家庭結構就越完整。教育水平越高的流動人口越重視子女的教育問題,而子女也需要人照料,因此其在流入地的家庭結構也越完整。城市年平均工資水平在一定程度上代表當地的公共服務資源,從家庭福利的角度出發,城市年平均工資水平越高,流動家庭的結構就越完整。

五、總結與討論

近年來黨和政府一直在強調新型城鎮化戰略,提高新型城鎮化的質量。新型城鎮化與流動人口的市民化在歷史實踐與理論邏輯上完美契合。然而受制度和市場的雙重排斥,流動人口特別是農民工“職業的城鎮化”和“人的城市化”脫節,“人的城市化”滯后于“職業的城鎮化”。流動人口的住房問題既是這種半城鎮化的體現,也是突破這種城鎮化困境的重要環節。流動人口在城鎮“半寄居”的生活狀況體現了“人的半城市化”,而突破這種“半城市化”的重要條件是住房的穩定。本文的實證結果顯示,住房產權和住房支出在人口家庭化流動中意義重大。一方面,住房產權和住房支出影響流動人口遷移模式,擁有流入地住房產權的流動人口更傾向于家庭化的遷移方式;住房支出越高,流動人口發生家庭化流動的可能性就越高。因此本文的假設1和假設4得到驗證。另一方面,住房產權以及住房支出還對流動家庭的家庭規模以及家庭結構有重要影響。擁有住房產權的流動人口比不擁有住房產權的流動人口的家庭規模更大,家庭結構更完整,因此假設2和假設3也得到驗證。同時住房支出越高的流動家庭規模越大,結構就越完整,因此假設5和假設6也得到驗證。

改革開放以來興起的規模龐大的候鳥式、鐘擺式、循環式的個體遷移導致了上億流動人口分離式的家庭居住安排以及“失依式”的情感狀態,同時也產生了留守兒童、留守老人等被廣泛關注的社會問題。20世紀90年代開始,出現了人口家庭化的流動方式,越來越多的流動人口選擇同家庭成員共同流動。直到今天,這種家庭化的流動已經成為我國人口流動的主導模式。與家庭成員共同流動,能在一定程度上減輕流動給家庭帶來的負面影響,推動流動人口的社會融入與市民化進程。然而相比個體流動,人口家庭化流動也面臨著諸多的條件限制。本文的研究表明,以住房產權和住房支出為主要指標的住房狀況對流動人口的家庭化遷移有重要影響。以住房為重要的推進路徑,構建囊括流動人口在內的住房保障體系,完善住房租售市場,提高流動人口的住房支付能力,在一定程度上能更有效促進流動人口的社會融入和市民化進程,從而提高以人為中心的新型城鎮化建設的質量。

參考文獻:

[1] 陳素瓊,張廣勝. 城市農民工家庭化遷移模式變遷及其幸福效應——基于CGSS數據的追蹤研究[J]. 農業技術經濟,2017,(8):67-80.

[2] 楊永貴,鄧江年. 家庭化流動、融入意愿對農民工城市生活消費的影響效應研究——來自CHIP2013的證據[J]. 消費經濟,2017,(4):43-51.

[3] 田艷平. 家庭化與非家庭化農民工的城市融入比較研究[J]. 農業經濟問題,2014,(12):53-62.

[4] 熊景維,鐘漲寶.農民工家庭化遷移中的社會理性[J]. 中國農村觀察,2016,(4):40-55.

[5] 彭華民,唐慧慧. 排斥與融入:低收入農民工城市住房困境與住房保障政策[J]. 山東社會科學,2012,(8):20-29.

[6] 蘆恒. 房地產與階層定型化社會——讀《房地產階級社會》[J]. 社會,2014,(4):229-242.

[7]楊菊華. 制度要素與流動人口的住房保障[J].人口研究,2018,(1):60-75.

[8] Foote A . The Effects of Negative House Price Changes on Migration: Evidence across U.S. Housing Downturns[J]. Regional?Science and Urban Economics, 2016, 60(9):292-299.

[9] XieS , Chen J . Beyond Homeownership: Housing Conditions, HousingSupport and RuralMigrantUrbanSettlementIntentions in China[J]. Cities,2018,78(8):76-86.

[10] 石智雷,薛文玲. 流動人口的住房選擇及其影響因素研究——基于2012年湖北省流動人口動態監測數據的分析[J]. 西部論壇,2014,(2):25-33.

[11]劉厚蓮. 我國特大城市流動人口住房狀況分析[J]. 人口學刊,2016,(5):45-53.

[12] 劉婷婷,李含偉,高凱. 家庭隨遷流動人口住房選擇及其影響因素分析——以上海市為例[J]. 南方人口,2014,(3):17-27.

[13]崇維祥,楊書勝. 流動人口家庭化遷移影響因素分析[J]. 西北農林科技大學學報(社會科學版),2015,(5):105-113.

[14] 楊巧,楊揚長. 租房還是買房——什么影響了流動人口住房選擇?[J]. 人口與經濟,2018,(6):101-111.

[15] 王玉君,楊文輝,劉志林. 進城務工人員的住房變動及其影響因素——基于十二城市問卷調查的實證分析[J]. 人口研究,2014,(4):63-74.

[16]王春蕊,楊江瀾,劉家強. 稟賦異質、偏好集成與農民工居住的穩定性分析[J]. 人口研究,2015,(4):66-77.

[17] 王星. 市場與政府的雙重失靈——新生代農民工住房問題的政策分析[J]. 江海學刊,2013,(1):101-108.

[18]馮長春,李天嬌,曹廣忠,沈昊婧. 家庭式遷移的流動人口住房狀況[J]. 地理研究,2017,(4):633-646.

[19] 周皓. 中國人口遷移的家庭化趨勢及影響因素分析[J]. 人口研究,2004,(11):60–69.

[20] 侯佳偉. 人口流動家庭化過程和個體影響因素研究[J]. 人口研究,2009,(1):55–61.

[21] 吳帆. 中國流動人口家庭的遷移序列及其政策涵義[J]. 南開學報(哲學社會科學版),2016,(4):103-110.

[22] 盛亦男. 中國流動人口家庭化遷居[J]. 人口研究,2013,(4):66-79.

[23] 楊俊玲,謝嗣勝. 農民工住房現狀研究[J].農業經濟問題,2012,(1):67-72.

[24] 張海笑,尹勤,趙妍. 江蘇省流動人口家庭化遷移模式分析[J]. 經濟研究導刊,2018,(25):56-57.

[25]Anderson J A. Regression and Ordered Categorical Variables[J]. Journal of the Royal Statistical Society,1984,46(1):1-30.

(責任編輯:盧 君)