東北亞地區環境治理的路徑選擇:以中日韓環境部長會議機制為例

薛曉芃

(1.大連外國語大學,遼寧 大連 116044)

東北亞地區環境合作與歐洲最大的不同在于環境合作先于地區主義的發展,這使環境合作無法在地區一體化的框架下借勢而為,而要在不斷嘗試中探索治理的可能路徑。學界應如何評價一個地區的環境治理?如果說,區域環境治理的終極目標是約束各方行為,采取一致行動減少各類環境危害,(1)小森康正(Yasumasa Komori)將區域環境治理定義為區域層面的治理,是“地區內正式和非正式的協調機制互動的過程。區域機制能夠有效引導和約束人類行為以實現共同管理自然資源,減少區域環境危害的目標。”Yasumasa Komori, “Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia, Asian Affairs,” Asian Affairs: An American Review, Vol.1, No.37, 2010, p.4.那么通向這一終點的路徑并不唯一。

歐盟在開始環境合作的時候,已經有15年的區域合作歷史,也有著合作的條約基礎,比如《羅馬條約》,這樣的條件提供了簡單的合作框架,可以將已有的做法遷移到新的問題領域。(2)Sangsoo Lee and Silvia Pastorelli, “Promoting Northeast Asian Environmental Cooperation: Reflections from the EU,” E-International Relations, June 30, 2013, http://www.e-ir.info/2013/06/30/promoting-northeast-asian-environmental-cooperation-reflections-from-the-eu/.東北亞卻沒有這樣的條件,為避免歐盟決策方式造成的緊張,東北亞地區依靠協商一致從20世紀90年代開始進行持續互動,形成了眾多的制度安排。然而,這些環境合作機制未能發展出具有法律約束力的環境協定。東北亞地區發布的環境文件通常是建議、備忘錄、宣言、遠景規劃、行動計劃等,這些文件不具有正式的法律地位,被稱為環境軟法。(3)Snyder, Francis, “Soft Law and Institutional Practice in the European Community,” in Steve Martin ed., The Construction of Europe: Essays in Honour of Emile Noel, Kluwer Academic Publishers,1994, p.198.與硬法(4)正式的、有法律約束力的國際環境機制稱為環境硬法。不同,軟法最大的特點就是松散,這一方面體現在制度設計上,另一方面體現在法律約束的程度上。軟法對成員國國內批準文件的程序沒有特定要求,也不涉及嚴肅的法律義務。如此,才將東北亞地區存在隔閡,擔憂喪失自主性的國家帶到談判桌前。在東北亞地區,交換意見和談判所需的成本較低。(5)YunSuk Chung, “Designing an Effective Environmental Regime Complex in Northeast Asia,” EAI, August 8,2010, p.8, http://www.eai.or.kr/data/bbs/kor_report/YunSukChung.pdf.但這并不意味著軟法不會產生約束力,不能實現治理目標。軟法提供了另外一種治理路徑,在治理效果上可能與硬法殊途同歸。

一、環境軟法與區域環境治理

一般來說,區域環境治理始于各國控制危險的努力。這些危險具有跨界性,必須通過合作加以解決,這極大地鼓勵了區域內各國政府進行對話,減少危險發生,這是所有區域環境合作的最初動力。(6)Hidetaka Yoshimatsu, “Regional Governance and Cooperation in Northeast Asia: The Cases of the Environment and IT,” Ritsumeikan:RCAPS, Vol.9, No.9, 2010, p.68, http://en.apu.ac.jp/rcaps/uploads/fckeditor/publications/workingPapers/RCAPS_WP09-9.pdf, 訪問時間:2019年4月26日; Lorraine Elliott, “Environmental Regionalism: Moving in from the Policy Margins,” The Pacific Review, Vol.6, No.30, 2017, pp. 952-965.盡管動力相同,但在實現治理目標的過程中,區域治理呈現出多層面和多維度的特征。

1972年在斯德哥爾摩召開的聯合國人類與環境大會被視為全球環境合作的開端,此后環境問題逐漸上升到全球政治議程的中心,國際環境機制和國際環境法的建立與批準呈現蓬勃發展的態勢。此時,正值新自由制度主義興起,國際規制的概念被普遍作為評價區域環境治理的分析工具。作為全球治理的手段,治理規制是指用于調節國際關系并規范國際秩序的所有跨國性原則、規范、標準、政策、協議、秩序。(7)孔凡偉:“全球治理中的聯合國”,《新視野》,2007年第4期,第95頁。規制的最大特點就是規范性,所謂規范性,即強調治理規制具有規范參與治理的各類主體行為和活動的功能,同時也在一定程度上塑造它們的行為方式,規范性強調權利與責任在治理主體之間的明確劃分。(8)石晨霞:“全球治理機制的發展與中國的參與”,《太平洋學報》,2014年第1期,第21頁。規制具有明確的國際法效力,被稱為硬法。這一時期,歐盟的環境地區主義在區域環境規制的框架下取得了重大成功,成為全球環境治理的典范。此后,區域環境治理大多依靠環境硬法的約束力,強調簽字國所做出的承諾,并規定了簽字國的責任,清晰界定了國家的義務。(9)Erik Nielsen, “Improving Environmental Governance through Soft Law: Lessons Learned from the Bali Declaration on Forest Law and Governance in Asia,” Papers on International Environmental Negotiation, Vol. 13, 2004, p.131.依靠硬法進行的治理通常被稱為規制治理(regulatory governance)。

20世紀最后十年,建構主義興起,國際關系理論回歸人本主義,建構主義同樣關注國際機制的規范性,但這種規范性不再來自法律強制力,而是來自互動形成的共有利益。建構主義更加關注國際機制的“柔性”,通過建立共同價值和觀念,使其內化為各國的行為規范,以此來推動治理機制的實踐。此時東盟采取協商一致的合作方式同樣取得了巨大成功,這促使學者們對地區主義進行重新思考。卡贊斯坦(Peter J. Katzenstein)和彭佩爾(Pempel T. J.)將亞太地區主義定義為網絡化,而不是機制化。(10)Landorraine Ellliott, “ASEAN and Environemntal Governance: Rethinking Networked Regionalism in Southeast Asia, Procedia Social and Behavior Science, No.14, 2011, p. 63.東盟的環境治理就是網絡化治理,依靠非干涉的規范將國家主權置于絕對優勢的地位,通過協商一致的外交方式,依靠沒有法律約束力的若干網絡,如政府間網絡(東盟生物多樣性中心)、知識網絡(東盟關于森林法執行和治理的區域知識網絡、東盟關于森林和氣候變化的區域知識網絡)、協商和協調網絡以及執行網絡(東盟野生動物執行網絡)進行環境治理,同樣達到了約束成員國行為的目的。(11)同①。

東盟的合作充分證明了法律強制力并非國際規制規范性的唯一來源,國際規制中的軟法同樣能產生規范意義。當形成法律規范的條件不明確或不成熟的時候,軟法通常能夠發揮作用,滿足合作需要。當提及治理是否需要由法律來建立國際秩序規范時,理查德·比爾德(Richard B. Bilder)曾一語道破:“有一點我們需要明確,那就是我們的重點應當是幫助國家合作,而不是簡單的‘讓他們去做’”。(12)Richard B. Bilder, “Beyond Compliance: Helping Nations Cooperate,” in Dinah Shelton, ed., Commitment and Compliance: The Role of Non-Binding Norms in the International Legal System, Oxford: Oxford University Press, 2000, p. 66.在全球環境治理進程中,軟法促進并建立了全球針對特定問題的共同理解,比如1972年《斯德哥爾摩宣言》、1982年《世界自然憲章》、1992年《里約宣言》,以及2002年《約翰內斯堡可持續發展峰會宣言》。蘇士侃(Lawrence E. Susskind)在1994年就呼吁環境學者注意國際環境協議中的軟法,因為軟法反映了“國際環境合作中能夠被普遍接受的規范”。(13)Kuusipalo Marianne, “Environmental Diplomacy: Negotiating More Effective Global Agreements,” Journal of Cleaner Production, Vol.4, No.104, 2015, p.516.軟法能夠在國際環境領域發揮非凡的影響,不應當以其不夠正式,或者不具嚴格意義上的合法性而加以忽視。(14)Erik Nielsen, “Improving Environmental Governance through Soft Law: Lessons Learned from the Bali Declaration on Forest Law and Governance in Asia,” p.132.

軟法雖然不具法律約束力,但也絕不是行為規范的簡單宣示。歐盟在移民和就業等社會事務的合作上就采用了軟法的治理方式(Open Method of Coordination,簡稱OMC),同樣達到了治理效果。這種治理雖然依靠諸如指導原則或是建議等軟法,但軟法指導下進行的信任建設,經驗交流、謹慎磋商等活動,以及所形成的政策網絡發揮了核心治理作用,這些活動促進了共同認知和規范的形成。(15)Ulrika M?rth, “Soft Law and New Modes of EU Governance-A Democratic Problem?” Soft Law in Governance and Regulation-An Interdisciplinary Analysis, ed., Ulrika M?rth, Edward Elgar Publishing House, 2004, p.5,軟法治理的主要活動就是進行對話,或者儀式性的會面、研討、經驗交流等,在規制治理的評價中,這些活動不具有實際意義,但對話是意義創立的過程,這些看似無關結果的安排能夠創造共同的認知和規范。馬丁·馬庫森(Martin Marcussen)曾經分析了經濟合作與發展組織(OECD)中軟法如何發揮治理作用,在機制中構建認知和規范,繼而改變成員國和非成員國的社會行為。(16)Martin Marcussen, “OECD Governance through Soft Law,” in Ulrika M?rth ed., Soft Law in Governance and Regulation-An Interdisciplinary Analysis, Cheltenham: Edward Elgar, 2004, pp.103-128.軟法也曾在東亞的森林執法與施政(forest law enforcement and governance)過程中促成了《巴厘宣言》的達成,發揮了創造性的作用,使原本不能合作的各方認識到非法伐木的嚴重性,并開始采取初步措施加以解決。(17)同⑤, p.140。

通常來說,軟法通過兩個步驟實現治理,一是認知治理(cognitive governance),二是規范治理(normative governance)。(18)Kerstin Jacobsson, “Between the Deliberation and Discipline: Soft Governance in EU Employment Policy,” in Ulrika M?rth ed., Soft Law in Governance and Regulation-An Interdisciplinary Analysis, Cheltenham: Edward Elgar, 2004, p.131.認知建立是軟法實施的首要環節,認知治理的目標是建立成員之間的共同觀念、共有價值,形成共同期待,構建共有社會。認知治理的主要活動是在成員國間展開對話,對過去和未來面臨的挑戰進行闡述,總結過去的合作成果,規劃未來合作的內容。這種定期的交流和對話構建了成員共同的故事和經歷,構建對于共同威脅和共同責任的認知,形成共同體意識。在這一治理過程中,語言發揮了重要的作用,通過敘事,成員國間形成共享的話語體系,共有話語構建共有認知,為治理主體塑造治理權力;規范形成是治理發揮作用的核心要素,軟法通過成員間的相互影響力促使成員遵守規范,形成約束力,例如,經合組織通過定期的同行評審擴散共有知識,通過各種監督機制確保成員國遵守共同的標準和規則;歐盟開放協調方法(EU Open Method of Coordination)則通過創造政治和社會壓力,確保規范發揮作用;在東亞地區,北九州清潔環境項目通過成員間相互學習促成自我約束的達成,通過定期檢查確保自主承諾的兌現。(19)薛曉芃:“網絡、城市與東亞區域環境治理:以北九州清潔環境倡議為例”,《現代國際關系》,2017年第6期,第57-63頁。

如果說,硬法通過法律的威嚴創造約束力,那么軟法則通過創造一個緊密聯系的社會,通過社會化,包括認知和身份構建及其他社會實踐活動使成員行為漸漸發生改變,將規則變為規范。(20)Ulrika M?rth, “Soft Law and New Modes of EU Governance-A Democratic Problem?” p.5.社會提供了一種群體壓力,塑造和影響個體行為,個體學習社會中的標準、規范,價值,并出現被社會所期望的行為。從認知治理發展到規范治理需要至少滿足以下條件:

第一,多樣化的行為體參與。社會由代表不同利益的行為體互動構成,唯此才能確保社會文化的包容性。規范治理尤其需要國家、地方政府、國際組織、民間組織、公共部門、企業和私人等多種行為體充分發展,充分互動和交融。多種行為體參與社會規范的建立,才能確保他們遵守規范。因此,軟法發揮治理功能需要多種行為體的共治。

第二,充分的制度發展。依靠軟法進行治理盡管是松散的,但不是無序的,治理機制發揮維持治理秩序的作用。治理機制負責設計活動,不僅為所有行為體的互動提供平臺,也確保信息在行為體間的暢通流動;負責制定治理規劃,根據實際情況不斷調整治理工具;治理機制還需要為成員提供必要的壓力,以敦促他們遵守社會規范。所有這些活動都需要一個發展良好的治理機制,不但能維持自身良好運行,還能夠調動各成員的政治和財政資源,保證項目實施和執行,確保實現治理目標。

第三,不同層級治理的相互協調。無論何種治理最終都落腳在國家行為的改變,依靠國家執行治理規則。不同的是,規制治理在區域層面形成了獨立的法律規范,而軟法治理更加需要全球治理中的標準作為依據。因此,國家、地區和全球層面的協調和互動是軟法實現治理目標的重要途徑。

在東北亞地區,政治環境復雜、地區主義缺失,環境合作機制都是以信息共享、技術交流以及政策協調的方式展開,沒能發展出學界所期待的區域環境硬法,卻在軟法治理的路徑下取得了治理成效。盡管對話、交流和互動十分耗時,但卻能夠在最初無法達成共識的行為體間建立聯系,使無法合作的各方為解決共同問題持續對話,不斷推進合作深度。在東北亞地區的眾多機制中,中日韓三國環境部長會議(Tripartite Environment Ministers Meeting,以下簡稱TEMM)率先從認知治理發展到了規范治理,不但為東北亞地區環境治理打下了眾多共識基礎,還探索出本地區環境治理的可能路徑。

二、TEMM的合作框架及發展歷程

1998年聯合國可持續發展委員會(UNCSD)第六次會議決定,從1999年開始,正式建立中日韓三國環境部長會議,此后,TEMM每年舉辦一次,由三國輪流主辦,至今已有21年,從未中斷。

TEMM成立之時正是中日韓合作之初,三國盡管地理相依、文化相近,但關系微妙,缺乏互信。在這樣的背景下,TEMM在制度設計上維持松散,保持了極大的開放性。TEMM沒有固定的組織框架,沒有常設秘書處,沒有對成員國的政治要求和財政要求,合作門檻較低。三國環境部長每年交換各自國家環境治理的相關信息,交換對于地區環境問題的關切,協調三國在本地區和全球環境合作中的立場,會議舉辦國的環境部實際上發揮了TEMM秘書處的功能。TEMM發布的聯合公報體現了三國環境部長的共同認知和決定,是一切活動的依據,在此基礎上,TEMM開展了各種聯合項目和研究。(21)關于TEMM合作歷程及其合作項目進展參見TEMM網站, http://www.temm.org/sub03/11.jsp?commid=TEMM19,訪問時間:2019年12月23日。盡管這種制度安排經常被批評導致行動的低效率,但開放性卻使TEMM具有了極大的韌性。20多年來,TEMM歷經東北亞安全局勢的星云斗轉,依然保持合作勁頭,成為三國溝通的良好渠道。TEMM的彈性使其能夠不斷調整合作重點和方式,應對東北亞環境治理的新問題和新變化。

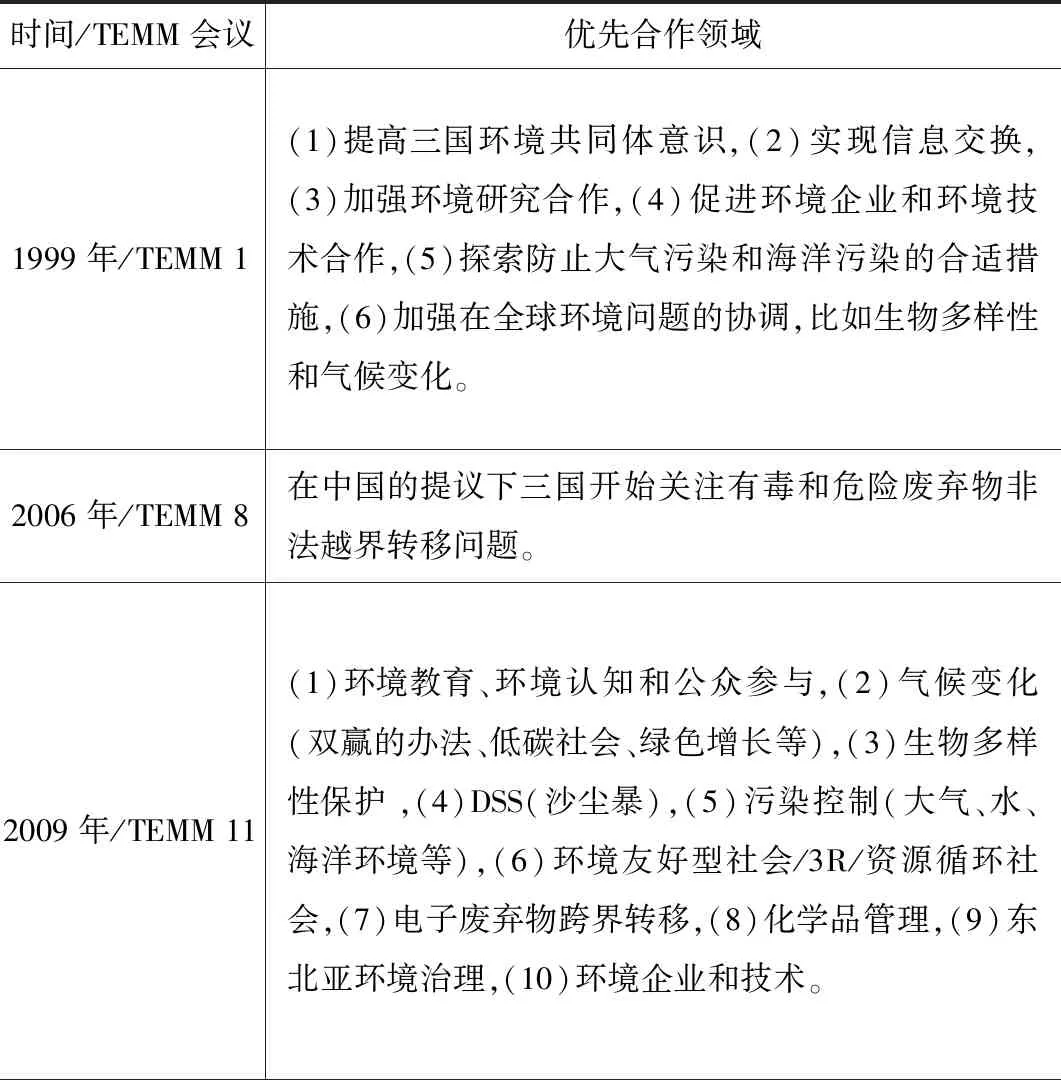

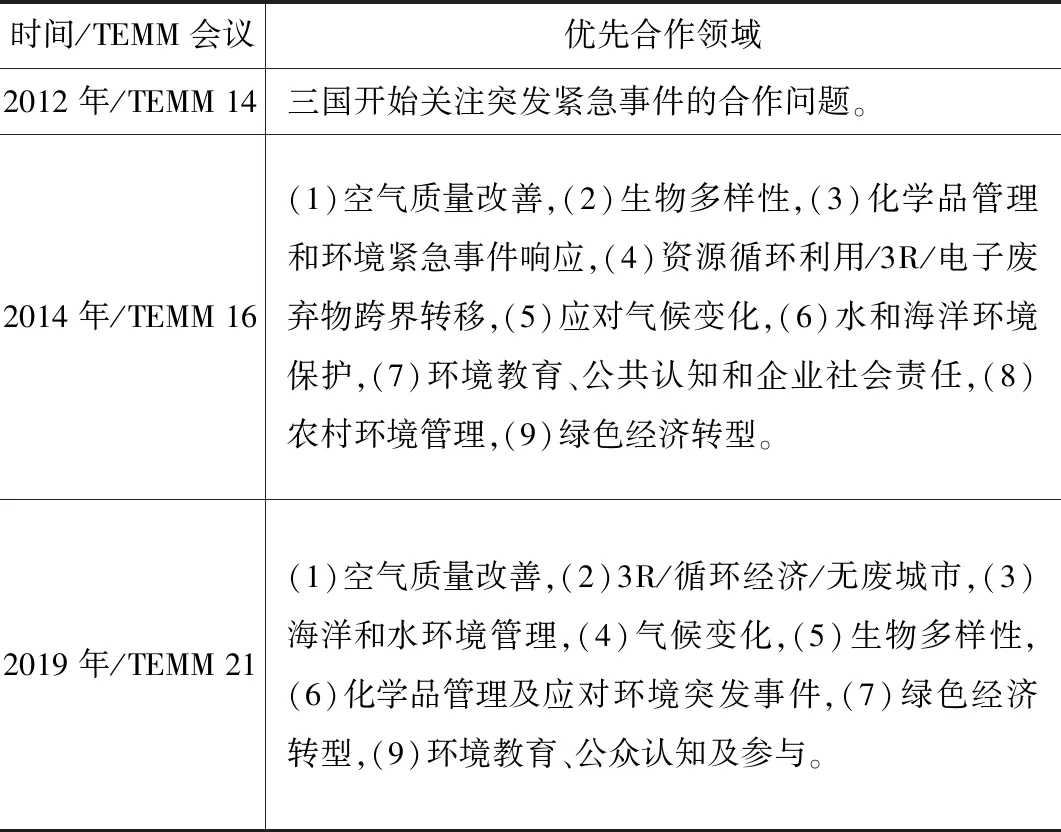

在成員構成上,盡管TEMM沒有吸收新的成員,但是在解決沙塵暴問題時采用“TEMM+1”的形式,吸收了蒙古作為合作伙伴,不僅保持了中日韓三國的合作基礎,不致因為成員擴大導致合作效率降低,又能有效地解決問題;(22)Chan-woo Kim, “Northeast Asian Environmental Cooperation: From a TEMM’s Perspective,” Korean Review of International Studies, Vol,12, No.19, p.31.在問題領域上,中日韓環境部長會議六次調整合作內容,不斷根據三國的認知修正優先合作領域,使其合作涵蓋了區域當前所有緊迫的環境問題。比如,2009年第十一次中日韓環境部長會議(TEMM11)將氣候變化、化學品管理和電子廢棄物跨界轉移囊括進優先領域,2014年,第十六次中日韓環境部長會議(TEMM16)又將農村環境管理作為三國合作新領域,并將綠色技術和綠色發展擴展到了綠色經濟轉型領域,(23)“第十六次中日韓環境部長會議聯合公報”,中日韓環境部長會議(TEMM)網站,2014年4月29日,http://www.temm.org/sub03/11.jsp?commid=TEMM16。這些調整反映了三國對當前全球環境治理的最新認知;在制度進展上,TEMM的彈性使其能夠根據合作的實際需要發展出新的形式。2009年,TEMM成立了三國主任會議(Tripartite Director-General Meeting),以執行部長會議決議,使TEMM的結構更加完善和系統化。(24)同②, p.32。此外,TEMM本身的開放性也使其能夠與其他區域環境治理機制包容合作,協調解決區域環境問題。TEMM在21年的合作歷程中,始終同聯合國氣候變化框架公約(UNFCCC)、生物多樣性框架公約(WSSD)、東亞酸沉降監測網(EANET)、空氣污染物長距離轉移(LTP)和西北太平洋行動計劃(NOWPAP)等機制保持緊密的聯系,協調區域及全球環境問題的解決。(25)“第十八次中日韓環境部長會議聯合公報”,中日韓環境部長會議(TEMM)網站,2016年4月27日, http://www.temm.org/sub03/11.jsp?commid=TEMM18。

總體來看,TEMM每五年就會出現合作的進階,從1999—2004年,TEMM的主要合作在于共識的建立,這一階段中日韓合作的重點是環境教育、環保意識提高和公眾環境參與;2005—2009年,TEMM開始在制度上出現進展,DSS(沙塵暴)項目2006年建立了三國主任會議,負責討論具體合作措施,并于2007年成立指導委員會(steering committee),開始籌備工作組并討論建立針對沙塵暴的監控和早期預警網絡,以減輕區域沙塵暴危害,同時為決策者提供科學信息。(26)Woosuk Jung, “Environmental Challenges and Cooperation in Northeast Asia,” Focus Asia Perspective and Analysis, No. 16, March 2016, p.7.這種具體領域的合作進展很快在其他合作領域開展起來,推進了各領域的合作。2008年,三國領導人峰會將“建立和平和可持續發展的地區”作為三國合作的目標,TEMM被公認發揮了重要的作用。2009年前后,三國開始協調各自遵守國際環境條約的行動,這不僅規范了三國的合作行為,也促進了各自國內相關領域環保法律的推進。隨后,2009年第十一次中日韓環境部長會議(TEMM11)首次制定了2009—2014各領域的行動計劃,重新制定了10個優先合作領域,為三國環境合作提供了新的動力,開啟了三國合作的新時代。(27)“Foot Prints of TEMM—Historical Development of the Environmental Cooperation among Korean, China and Japan from 1999-2010,” TEMM, July 19, 2010, p.16, http://www.temm.org/sub06/view.jsp?code=temm_tm_others&page=1&search=&searchstring=&id=6.2014年,三國再次制定了2014—2019年合作計劃,開始規劃區域環境合作的長期路線圖。2018年,第二十次中日韓環境部長會議(TEMM20)對三國20年的環境合作進行了總結和回顧,并將TEMM未來的合作同聯合國2030年可持續發展目標、“東盟+3”合作機制、亞太經濟合作組織(APEC)、二十國集團(G20)和東亞峰會等合作機制進一步聯系在一起,表明了TEMM明確將治理任務和目標同全球治理相連接,使TEMM真正成為連接全球治理和國家治理的重要平臺。(28)“第二十次中日韓環境部長會議聯合公報”,中日韓環境部長會議(TEMM)網站,2018年6月24日,https://www.env.go.jp/earth/coop/temm/archive/pdf/communique_E20.pdf。2020年,第二十二次中日韓環境部長會議(TEMM22)制定了2020—2024行動計劃。(29)“第二十二次中日韓環境部長會議聯合公報”,韓國環境部網站,2019年11月24日,http://me.go.kr/home/file/readDownloadFile.do?fileId=213441&fileSeq=2。

20多年來,TEMM在共同利益、相互尊重和信任的基礎上逐步推進了合作。對于中日韓三國來說,TEMM不僅是一個合作框架,還是東北亞地區的美好社會。TEMM在三國間建立了緊密的聯系,給他們提供了不同于其他領域的社會角色,隨著持續的交流和互動,三國建立了良好的協作關系,增強了互信,(30)東北亞環境管理聯合研究項目組著:《東北亞環境合作》,北京:中國環境科學出版社,2009年版,第51頁。形成了對區域環境問題的共同認知,共享了東北亞區域環境共同體的觀念。(31)“Tripartite Joint Action Plan on Environmental Cooperation2015-2019,” ENV, April 2015, https://www.env.go.jp/press/files/jp/26974.pdf, 訪問時間:2019年4月26日。在這一過程中,各國的觀念都發生了改變,無論是各自國內的環境治理,還是參與地區環境治理的行為,都發生了深刻的變化。

表1 TEMM合作領域的變化

續表

資料來源:筆者根據歷年公報整理

三、TEMM的治理進程

3.1 TEMM的認知治理

共同認知是東北亞環境合作的關鍵,中日韓三國是區域合作的核心國家,只有三方達成共識的領域,才可能展開持續合作,因此,認知治理存在于三國合作的始終。TEMM認知治理的形式多樣,主要通過三種途徑達成,隨時間推進內涵也不斷加深。

第一,建立三國環境部門官員間的個人共識。TEMM在過去的20多年里,三國的官員緊密合作,在部長和高級別官員之間建立起了相互信任和良好的個人關系。這些良好的個人關系在工作中變為持續合作的動力和保障,對于TEMM的制度穩定起到了重要的作用。(32)《東北亞環境合作》,第51頁。由人組成的合作制度離不開人的情感建設和認知建設,只有參與合作的人關系和諧,制度才能和諧。20多年來,TEMM充滿人情味,中日韓三國環境部長經常在其聯合公報中噓寒問暖,相互鼓勵。無論是遭受了重大災難,還是舉辦重要的環境會議,中日韓三國都給予彼此極大的關懷和幫助。比如,三國聯合公報對2008年中國汶川地震、2014年韓國天安艦事件、2011年日本大地震以及2015年日本熊本地震都給予了慰問并提出援助承諾;此外,TEMM還對2013年韓國主持的綠色氣候基金秘書處工作,日本主持的生物多樣性政策對話會給予了支持和鼓勵。

中日韓三國環境部良好的個人和工作關系使三國能夠在公開、透明、互信以及尊重彼此共同利益和文化差異的基礎上開展工作。這種良性的社會關系助力了三國共識的達成。對于三國合作來說,有兩個共識至關重要,一是東北亞環境共同體意識,二是三國合作是解決東北亞環境問題的關鍵渠道。這些在今天被普遍接受的共識是三國在20多年合作中持續互動才逐漸形成,都來自三國環境部官員的個人共識。正是由于中日韓三國環境部親密的個人和工作關系,以及依此建立的基礎共識,才使TEMM具有了強大的執行力。(33)Woosuk Jung, “Environmental Challenges and Cooperation in Northeast Asia”, p.7.這種執行力確保了三國在各個問題領域共識的持續推進,確保了三國敏捷且迅速地應對區域環境變化,也確保TEMM成為區域環境治理的有效機制并成為區域環境合作的協調機制。

第二,推進三國環境共同體意識的形成。建立三國環境共同體意識始終是TEMM合作的重點,尤其在合作最初的五年成為三方合作的主要內容。1999—2005年,TEMM共執行了6個項目,其中3個項目旨在提升環境共同體意識,這三個項目分別是TEMM網站項目、三國聯合環境培訓項目和三國環境教育網絡項目。(34)“Report on China-Japna-Korea Tripartite Environmental Cooperation and Its Outlook,” ENV, https://www.env.go.jp/earth/coop/temm/archive/pdf/report_tripartitecooperation_E.pdf, 訪問時間:2019年12月23日。這三個項目是TEMM執行時間最長的項目,目前仍在繼續。東北亞環境共同體意識為三國在各個問題領域的合作提供了至關重要的認知基礎。

TEMM從2000年開始建立并運行其官方網站(www.TEMM.org),韓國環境研究院(NIER)發揮了主要協調作用。網站向公眾提供其合作信息,包括會議和項目信息;發布文件,包括聯合公報、進展報告、項目運行報告以及三方合作評估報告等,展示合作成果。網站是TEMM發布信息的重要窗口,塑造了外界對其合作機制的基本認知;同時,TEMM在這一過程中能夠定期回顧其合作歷程,反思合作進展,并使中日韓三方得以不斷闡釋其合作意義,強化了各自對三方合作的認知。

三國聯合環境培訓項目(Joint Environmental Training Project)始于2001年,每年舉行一次會議,由三國環境部輪流主辦,旨在建立三國環境部門“東北亞環境共同體”意識。該項目在TEMM合作中發揮著至關重要的作用,三國環境部門每年定期會面,交換對于區域共同環境問題的關切和認識,探討合作解決的路徑;交換中日韓三國環境政策信息;建立環境信息交換國際網絡。(35)“Foot Prints of TEMM—Historical Development of the Environmental Cooperation among Korean, China and Japan from 1999-2010”, p.16.這些在環境部門官員間取得的合作共識引領著TEMM的合作進程。TEMM在新領域的合作往往首先在這一會議上得以討論并取得初步共識,如2004年,三國培訓會議開始討論循環社會,這也成為當年三國環境部長會議的重要議題,并成為此后三國合作的重要領域,2009年正式成為優先合作領域。(36)“第十一次中日韓環境部長會議聯合公報”,中日韓環境部長會議(TEMM)網站,2009年6月14日,http://www.temm.org/sub03/11.jsp?commid=TEMM11。

TEMM培育東北亞環境共同體意識的另一個措施是三國環境教育網絡項目(TEEN),該項目由原中國環保部宣教中心、日本環境教育論壇、韓國環境教育協會負責協調和籌備,為三國環境教育專家、教師和非政府組織代表討論并交換各自環境教育倡議提供溝通平臺。(37)“Foot Prints of TEMM—Historical Development of the Environmental Cooperation among Korean, China and Japan from 1999-2010”, p.24.該項目的活動方式為在三國間輪流舉辦環境教育研討會,建立中日韓環境教育機構庫,編寫中日韓青少年環境教育教材等交流項目,旨在促進公眾和社區環境意識的提高。(38)牛玲娟等:“中日韓政府環境教育合作回顧與展望”,《環境保護》,2011年第23期,第74頁。該項目從2000年一直執行至今,始終是TEMM重要合作領域,取得了豐碩的成果。三國環境教育專家團隊歷時五年編寫并出版了八冊《中日韓兒童環境教育共同讀本》,其中第四冊《中日韓傳統環境智慧》被作為“三國小學同上一門環境課”的首選教學素材。(39)顏瑩瑩:“中日韓環境教育研討會透出哪些信息?”《環境教育》,2016年第11期,第49頁。近些年,中日韓環境教育研討會設置了“圓桌會議”環節,三國環境部負責環境教育的官員借此機會交流各自在推動環境教育發展中的最新舉措,同時參加專家組研討會,與教育專家共同探討合作與發展。(40)同③,第47頁。此外,中日韓環境教育溝通平臺正逐步建立,環境教育在企業中也得到推廣。這一項目使環境共同體意識在青少年、社區和企業等基層單元中得以培育,使中日韓環境合作具有了長遠的共識基礎。

第三,推進三國在具體問題領域的合作共識。2000年,第二屆中日韓環境部長會議將其合作定義為基于項目的三方合作,并決心在工作層面推進三國項目發展。(41)“第二屆中日韓三國環境部長會議聯合公報”,TEMM,http://www.temm.org/sub03/11.jsp?commid=TEMM2,訪問時間:2019年12月23日。此后,TEMM開展了眾多問題領域的合作,目前共執行了12個項目,主要包括淡水(湖泊)污染防治、東北亞空氣污染物長距離跨界輸送聯合研究(LTP)、循環經濟/3R/循環社會項目、沙塵暴聯合研究項目(DSS)、中日韓化學品管理政策對話和光化學合作研究項目等,其中,中國西北生態保護項目于2007年已經完成。這些項目的主要活動就是召開研討會、培訓會和專題討論會,交流各自的信息、觀點和政策。隨著這些項目活動的展開,中日韓三國對某些具體問題的觀點慢慢取得一致。

以中日韓三國大氣污染治理為例,從1999年三方合作開始,很長時間都糾結在空氣污染物的轉移輸出—接受模式上,分歧非常巨大。中國科學院大氣物理研究所經過研究認為,“個別東亞國家排放的氧化硫大部分都沉降在排放國國內,只有一小部分跨越國境進行移動,而且在各國國內范圍之外輸送的硫化物排放大部分都沉降在大海中”。“中國只對日本總體酸沉降狀況負3.5%的責任”。(42)Yasumasa Komori, “Evaluating Regional Environmental Governance in Northeast Asia,” Asian Affairs: An American Review, Vol.1, No.37, 2010, p.18.根據日本和韓國研究數據顯示,“中國二氧化硫的排放占整個亞洲的65%,其中在朝鮮、韓國和日本酸沉降的比率分別為35%、13%和17%。(43)轉引自InKong Kim, “Environemntal Cooperation of Northeast Asia: Transboundary Air Pollution,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol.7, 2007, p.447.另一項根據RAINS-A SIA模型計算的結果認為,中國的硫磺排放占韓國和日本的酸沉降分別為16.2% 和11.3%。(44)Wakana Takahashi, “Problems of Environmental Cooperation in Northeast Asia,” in Paul G. Harris, ed., International Environmental Cooperation: Politics and Diplomacy in Pacific Asia, Colorado: University Press of Colorado, 2002, pp.221-247.多年來,科學界對此研究不斷,但從未達成一致。三國對于污染物輸出模式的分歧一定程度上制約了三方的實際合作,無論是TEMM框架下的東北亞空氣污染物長距離跨界輸送聯合研究項目,還是東亞酸沉降監測網,都無法根據現有的監控活動對東北亞地區的大氣污染狀況做出科學和客觀的評價。但是,隨著TEMM這20多年不斷的交流和互動,日韓兩國近年對中國在大氣污染防治方面做出的努力表示肯定,并對中國在區域大氣合作中的立場表示理解。三國漸漸從污染物輸出模式和污染責任認定上掙脫出來,更為務實地探索改善區域大氣環境的合作空間。

TEMM的認知治理為各項目的推進提供了內在的動力,盡管不同項目的合作進展不盡相同,但從總體合作水平來看,TEMM最有意義的合作進展是政策協調的出現。TEMM從1999年至2003年的公報沒有提及與政策相關的表述,2004年第一次提及政策對話和各國政策制定,從2006年開始,公報對于政策相關表述逐年增多,政策對話非常活躍。目前,三國的政策對話主要集中于各國政策信息和經驗交流,雖然看起來仍然缺乏互動,但是已經進入了政策協調的第一階段,具有重要的合作意義。目前,三國在大氣污染、化學品管理和固體廢棄物跨界轉移管理等多個問題領域都建立了聯絡點和工作組,確保三國政策信息的溝通和交換。然而,TEMM若將政策對話繼續推進至政策協調階段,還需要持續不斷地互動與合作。

在過去的21年間,中日韓三國在TEMM框架下不斷針對優先問題領域進行對話和交流,盡管很難在科學數據上明確這種交流和對話對區域及各國國內環境治理所產生的實際效果,但TEMM提供了各國環境治理所必需的知識和經驗,其能力建設等活動使各國提升各自的治理水平成為可能,同時也有助于提高各國整體履行國際環境條約的能力。這實際上促進了各國整體環境質量的改善,區域環境質量的提升。

3.2 TEMM的規范治理

東北亞區域環境合作在任何一個問題領域都沒有形成明確的環境協議,約束性治理未見端倪,但這并不是說東北亞區域的環境合作沒有可見的成果,也不意味著區域合作機制沒有發揮治理作用。事實上,TEMM不斷保持各國對域內環境問題的關注,并在可能的領域不斷推進合作進展,在東北亞區域環境治理的大背景下,TEMM并未執著在區域治理的傳統路徑上,而是務實地采取可能的措施,同樣實現了區域環境治理的目標。

中日韓三國處于不同的發展階段,對參與區域環境治理的利益需求各不相同,環境合作在各國外交政策中的地位也不相同。隨著各類環境問題逐漸凸顯,中國急需通過節能技術、清潔技術改造傳統的能源密集型產業,實現經濟增長方式的轉變。但目前中國自身的技術水平有限,需要依靠引進國外技術來滿足需求,因此,中國參與區域環境合作的訴求是學習先進的環境治理經驗和技術,服務整體外交工作需要;(45)石晨霞:“區域治理視角下的東北亞氣候變化治理”,《社會科學》,2015年第4期,第14頁。日本的節能環保技術成熟、體系完善,相比歐美主要發達國家來說,日本每單位能耗所生產的國內生產總值(GDP)處于世界領先位置。日本在污水處理、環保住宅、環保汽車、可再生能源等方面擁有世界領先技術,對中國和韓國有著重要的合作意義。但是,日本區域環境外交的訴求并不在東北亞,而是整個亞太地區,借以發揮區域環境大國的作用,這使日本對于推進東北亞地區的環境合作勁頭不足;而韓國的技術優勢在于中小企業低成本的節能技術,這在中國有廣闊的市場空間,同時在外交上,韓國希望能夠發揮中等強國的外交影響力,因此對于推進區域環境合作較為積極,甚至有時比較激進。

正因如此,中日韓三國環境合作的動力依然維系在各自的經濟利益需求上,而非像其他區域的環境治理那樣,最初以經濟利益為主要驅動力,逐漸演變為以共同價值、共同利益、共同規制為動力的合作。(46)Zafar Adeel, ed., East Asian Experience in Environmental Governance: Response in a Rapidly Developing Region, Tokyo: United Nations University Press, 2003, p. 38.因此,三國的合作始終面臨動力不足的問題。無論是區域層面還是國際層面,三國訴求的諸多不同都影響了他們在東北亞地區形成整齊劃一的行動安排。因此,TEMM并不苛求承諾,也不奢求統一標準,而是借力打力,推進治理進程,取得治理成效。

TEMM的做法是保持同國際環境協議緊密的一致,并以此為著力點展開治理。TEMM在氣候變化領域同《聯合國氣候變化框架公約》(UNFCCC)步調一致,在生物多樣性保護領域借重《生物多樣性公約》,在化學品管理方面依據全球化學品統一分類和標簽系統(Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals,簡稱GHS),在固廢管理領域遵循《巴塞爾公約》(Basel Convention,也稱《控制危險廢物越境轉移及其處置公約》)。因此,盡管東北亞地區并沒有在區域層面形成有約束力的制度安排,但是TEMM借由各國在國際條約中的承諾,將國際環境協議化為區域環境治理的重要抓手。一方面,TEMM發揮了協調國際環境治理和各國國內環境治理的中間環節作用,使全球環境治理在東北亞地區有了完整的治理層級。另一方面,盡管TEMM制度本身不具有強制力,但是其對三國執行國際環境協議提供了不可或缺的信息和技術支持,為三國環境部門提供了政策層面上不斷溝通的途徑和平臺,對三國執行國際環境協議提供持續的壓力,使區域環境治理受惠于全球環境治理的推進。TEMM能夠滿足不同國家在東北亞區域環境合作中的不同需求,因而具有了治理權威。

TEMM的治理成效可在化學品管理方面窺見一斑。聯合國早在1954年就開始著手討論相關問題,進入20世紀90年代后,化學品管理已經從運輸安全擴展到環境和公共衛生領域,形成了眾多多邊國際協議,如《鹿特丹公約》和《斯德哥爾摩公約》。2003年,經過近10年的研究,全球統一化學品分類和標識系統(GHS)由聯合國正式推出,此后每兩年修訂一次。該系統的主要功能是指導各國建立化學品分類和標簽制度,代表了當今社會對化學品危害認識水平,盡管屬于非強制性國際協議,在聯合國成員中無法律約束力,但具有國際權威,已經成為國際化學品環境管理統一行動的基石。通常,各國會根據GHS的指導出臺各自化學品管理的條例或標準,實施全球統一化學品分類制度;2006年2月,聯合國通過的《國際化學品管理戰略方針》強調了化學品市場準入的重要性,將化學品管理帶入了一個新的時代,中日韓三國在區域層面的化學品管理合作就是在這一背景下展開的,但是三國在合作之初各自化學品管理的水平各不相同。

2007年11月,在中國的建議下,TEMM在東京召開了中日韓三國化學品管理政策對話會,這次會議不僅包括政府間會議,還包括了由政府、企業和學界代表共同參加的國際工作組會議。這次會議上,三國政府交換了關于化學品管理法規的政策信息并通過互聯網向公眾公布。此后中日韓化學品管理政策對話會議作為TEMM的重要合作制度每年召開一次,交換化學品管理的進展信息和成果,為三國化學品管理提供了持續的信息源和壓力,保持了各國對該問題領域的持續關注。此外,三國還在化學品管理能力建設上保持了持續合作,這使管理的技術和經驗在三國間得到持續交流。正是由于在區域層面上的合作,無論是化學品管理起步較晚的中國,還是有著較長和較完整化學品管理法律和管理體系的日本和韓國,在回應全球統一化學品分類和標識系統的過程中,都出現了各自化學品管理的新進步和發展,重新修訂了一系列化學品管理法律或是國家標準。

中國在2010年10月正式出臺實施了《新化學物質環境管理辦法》,要求對新化學物質進行申報;2011年的12月重新修訂并發布了《危險化學品安全管理條例》,要求企業按照全球統一化學品分類和標識系統標準對化學品安全技術說明書(SDS)和危險化學品統一標注;2015年,《危險化學品名錄》及《危險化學品名錄實施指南》先后發布;2016年,中國在已知化學品清單中新增了31種化學品,有效地改變了控制這些化學品的管制要求。

日本的《化申法》1973年就已頒布,但長期沒有修訂,2009年日本重新修訂這一法律,并于 2010年生效。跟修訂前相比,新的化學品管理法律從有毒基礎改為風險基礎,法規中引入了涵蓋現有化學物質的綜合管理系統,對供應鏈合理監管化學物質提出要求,并要求化學品信息通報。2016年4月1日,日本化學品管理部門又再次將21種物質設定為優先評估化學品,將優先評估化學品種類升為211種。

韓國《化學品注冊預評估法案》于2015年正式實施,2016年4月,韓國也應全球統一化學品分類和標識系統的第四次修訂要求,更新了有毒物質的管控法律。新的有毒物質管控法律要求韓國公共場合的化學品都必須進行標識、分類,提供成分安全數據。此外,增補條款增加了環境風險等級。韓國還與化學品的注冊和評價行動保持一致,形成韓國化學品注冊與評估法案韓國化學品注冊與評估法案(K-REACH,The Act on Registration and Evaluation of Chemicals)。

TEMM將全球統一化學品分類和標識系統引入合作框架內,促進了三國國內化學品管理相關法律和措施的出臺,將國家、區域和全球的化學品管理標準和行為聯系在了一起,規范了國家的化學品管理行為,使各國在化學品管理方面大體上出現了區域一致的行動。這種合作的進展還體現在三國政府共同打擊電子廢棄物非法越境轉移的努力上。(48)Hidetaka Yoshimatsu. “Understanding Regulatory Governance in Northeast Asia: Environmental and Technological Cooperation among China, Japan and Korea,” Asian Journal of Political Science, Vol.3, No.18, 2010, pp.227-247.中日韓三國都認識到在不斷增長的跨界交往下,管理化學品和控制電子廢棄物的越界轉移必須通過三方協調相關政策和國內標準來實現。同時,三方在這兩個領域合作的目標使各自國內的標準同國際規范相一致,如全球統一化學品分類和標識系統和《巴塞爾公約》,這就將國內治理同全球規范聯系在一起,而區域合作則作為全球規則同國內標準之間的紐帶,(49)同①。這種治理方式也成為目前東北亞區域環境治理的有效路徑。

3.3 TEMM的治理路徑

TEMM之所以能夠取得治理成效,在于其建構了東北亞環境共同體社會,賦予各國參與環境合作新的身份,形成對區域環境治理新的認知,進而形成了治理規范。區域及全球公民身份的塑造能夠使合作主體更加自覺地參與治理過程。(50)袁沙、郭芳翠:“全球海洋治理:主體合作的進化”,《世界經濟與政治論壇》,2018年第1期,第50頁。松散治理是東北亞所有環境合作機制共同的特點,但并不是采取松散治理的東北亞環境合作機制都取得了如TEMM一樣的成就,TEMM能夠創造一個社會首先在于其與生俱來的權威性。在東北亞地區,由于地區主義的缺失,民族國家依然是區域合作的主要行為體。盡管治理需要非國家行為體的參與以及治理權威從國家行為體向非國家行為體轉移,但是在東北亞地區,相當長的時間內并不具備治理發揮作用的基本條件。既然國家間合作是東北亞環境治理主要的合作形式,參與合作的主體權力級別就成為影響合作進程的重要因素。TEMM與其他區域環境合作機制不同之處在于其合作級別最高,參與合作的是三國環境部,這使TEMM從成立之初就具備了權威。但也恰恰因為三國行政部門直接作為治理主體,也使TEMM在治理方式上必然盡量維持松散。在這樣的情況下,TEMM定位協調,立志高遠,其目標是成為東北亞區域環境治理的協調和領導機制,松散的治理方式為TEMM實現這一目標提供了助力。

其次,TEMM的協調作用越來越成為中日韓三國提升環境治理能力的重要來源,社會學習的出現是東北亞環境共同體社會形成的標志。TEMM的協調體現在兩個方面:一方面,協調成員國之間的信息和經驗交流,進行能力建設,加強成員國自身環境治理能力,從而提升區域和全球環境治理水平。TEMM在這一層面的協調建立了三國環境共識,建立了一個緊密聯系的社會,這在其他合作領域幾乎是難以實現的。因此,TEMM成為東北亞各國尤其是中日韓三國在安全形勢緊張時期必不可少的溝通紐帶。盡管TEMM制度本身不具有強制力,但是其對三國執行國際環境協議,參與區域環境合作提供了不可或缺的信息和技術支持,為三國環境部門提供了政策層面上不斷溝通的途徑和平臺,并根據區域實際情況有針對性地解決域內特有的問題,這就使TEMM不但創造了促進三國環境治理能力提升的壓力,而且能夠滿足不同國家在區域環境合作中的不同需求。這種壓力和需求為本地區形成自上而下和自下而上的治理提供了基本動力。另一方面,TEMM的權威性和開放性使其能夠超然于東北亞其他環境合作機制,既避免了相似機制間的領導權之爭,同時與他們保持協調,發揮其優勢整合治理秩序。TEMM在不同的問題領域倚重專門治理機構推進合作,發揮協調作用。在大氣污染防控領域,TEMM同東亞酸沉降監測網和東北亞空氣污染物長距離跨界輸送聯合研究共同管控大氣污染;在海洋治理方面,TEMM努力協調在西北太平洋行動計劃(NOWPAP)的框架下開展海洋環境污染治理;在水問題上,TEMM致力于在亞洲水環境伙伴關系(WEPA)的框架下進行三方合作。從2019年開始,TEMM更加關注聯合國可持續發展目標(SDG)的實現及與其他全球治理機制和平臺的協調和溝通。TEMM制度的不斷進階和發展越來越成為三國提升自身治理能力的必要渠道以及集體參與全球治理的身份基礎,使這一合作機制更具吸引力。

最后,《巴黎協定》的簽署標志著全球氣候治理模式從自上而下的“強制減排”轉變為自下而上的“自主貢獻”,也反映了全球治理轉型中全球治理權的分散和下放趨勢。(51)Markus Jachtenfuchs, “Subsidiarity in Global Governance,” Law and Contemporary Problems, Vol.79, No.2, 2016, pp. 1-26.全球治理的這一重要轉型使國際環境多邊合作越來越依靠國家對治理的投入和治理能力的提升,地區合作和區塊合作將越來越成為全球環境合作的重要途徑。正是在這一全球治理緩慢轉型的過程中,TEMM的作用不斷得到提升,環境軟法成為環境規制發揮治理作用的重要補充。

四、結 論

總體來看,東北亞地區由于地區主義的缺失,使得各國的安全關切集中在國家領土和主權安全,而非像地區主義較為成熟的歐盟更加關注人的安全。因此,區域環境治理并不在東北亞各國的核心政治議程中,而是處于相對弱勢的地位。在這樣的背景下,東北亞地區的環境合作很難形成制度化程度較高的治理體系,而要依靠非正式和非強制的制度安排促進各國認知形成,借由國際環境協定安排促進各國履約,通過國內治理能力的提升來推進區域環境合作治理規范形成。

TEMM也并非在所有領域都取得了同樣的治理成效。經濟和社會發展是中日韓三國的首要任務,因此各國參與地區合作都以促進本國經濟發展為目的,尋求培育本國企業和工業,使其具有國際競爭力,秀隆吉松(Hidetaka Yoshimatsu)將這類地區主義稱為“發展地區主義”(Developmental Regionalism)。(52)Hidetaka Yoshimatsu, “Regional Cooperation in Northeast Asia: Searching for the Mode of Governance,” International Relations of the Asia-Pacific, p. 20.在這一背景下,東北亞環境合作的內在動力是促進本國經濟和社會發展,這也是TEMM合作的重要動力。TEMM的松散治理使中日韓三國能夠根據各自的關切協商優先問題領域,并不專注在傳統問題領域的治理突破,而是將環境治理同各國的需要聯系起來,尋求務實的治理效果,例如,TEMM將循環社會、綠色經濟轉型、電子廢棄物跨界轉移以及化學品管理作為優先合作領域,體現了各國發展和區域環境治理的共同需要,因而也能夠取得治理成效;在化學品和電子廢料問題上,中日韓三國通過遵循一致的標準和規則,規范各國經濟活動及各國企業活動中不符合全球化標準的部分,有利于各國經濟和社會的發展,有助于完善各自國內相關的法律和法規,提升政府在國內的治理能力。同時,三個國家國內治理體系的協調也有助于各國工業、企業的區域乃至全球經濟實力的增長。因而,TEMM松散治理的效果首先在符合各國經濟和社會發展需要的領域顯現出來,而非在環境問題最為嚴重的領域。

中日韓環境部長會議(TEMM)在眾多東北亞環境合作機制中,雖然起步較晚,但是級別最高,對各國環境政策具有重大影響力。TEMM最大的貢獻是探索出了東北亞環境治理的治理路徑,并表現出區域環境領導機制的潛在實力,日漸成為東北亞環境合作中連接國內治理、區域治理和全球治理的協調中心。TEMM在下一個二十年要以重建東北亞地區環境治理秩序為重要任務,協調區域內各合作機制的重點任務和目標,同時進行自身能力建設和機制建設,使自身的發展能夠適應其應承擔的重要使命,開創一個新的治理時代。未來,中日韓三國環境部長機制可加強同全球治理平臺的溝通與協作,探索綠色“一帶一路”建設以及“中日韓+X”生態環境合作將成為重要的研究領域。