如此“訓誡”,循的是哪條章法?

事,不鑒不清;理,不辯不明。

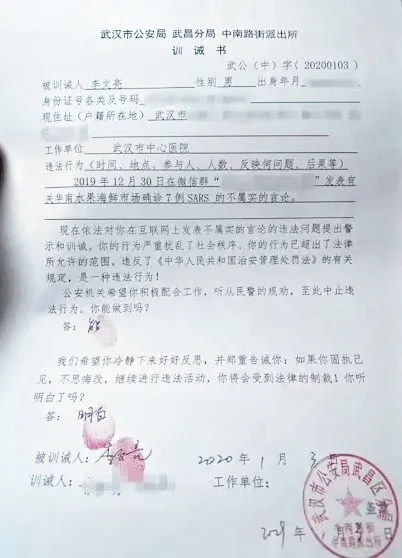

給李文亮醫生開具的那紙“訓誡書”,引發了人們對執法行為的質疑。在憤慨和惋惜之余,我們還是應該理性地思考,以法律的角度來審視和剖析問題的所在。

如果說三周前《民主與法制》(2月17日第五期)刊發的《大是大非:“訓誡書”到底是對還是錯?》(作者:上海政法學院教授湯嘯天)從執法依據的層面回答了公安機關對李文亮醫生的“訓誡”屬于“無法可依”的話,那么,本文將從執法規范的角度進一步探究公安機關的“訓誡書”是否“有章可循”的問題。

依法處置,何據?

毫無疑問,“訓誡書”的制作者非常清楚:行政執法必須“有法可依”——所以在“訓誡書”上明白無誤地填寫了其“執法依據”就是《中華人民共和國治安管理處罰法》!可是,由于警方在決定對李文亮醫生予以“訓誡”并制作“訓誡書”后,卻在治安管理處罰法中找不到相對應的“執法依據”。于是,制作者“眉頭一皺,計上心來”,將“執法依據”籠統地填寫為“根據治安管理處罰法的有關規定”!——由于這個“有關規定”,湯教授已從法學專業的角度條分縷析,并得出“于法無據”的結論,此處不再贅述。

同時,人們有理由相信,對于李文亮醫生案件的辦案人員來說,行政執法中制作類似“訓誡書”等執法文書不僅應當“有法可依”,還必須“有章可循”,也是心知肚明的。否則,不可能事先就有現成的“訓誡書”式樣擺在那里,方便辦案人員根據工作需要隨時“填寫”。而且連上面的文書編號[武公(中)字20200103]都是事先印制好了的,辦案人員只需要“填空”而已——所以,李文亮醫生只是撞到“槍口”上了!只是不清楚辦案人員到底是時間太急還是心不在焉,竟然留下了將最后的落款時間“2020年”填成了“2129年”的筆誤!

“文書依據”,何在?

不過,“訓誡書”的制作者或者填空者,顯然忽略了一個非常重要的問題:“訓誡書”作為一種行政執法文書,不僅應當有“訓誡”的“執法依據”,而且也應當有制作并發布“訓誡書”這個行政執法文書的“文書依據”!那么,公安機關對李文亮醫生案件制作“訓誡書”的依據在哪里呢?

也許有人會說:你這簡直是吹毛求疵!按你前述說法,對李文亮醫生的“訓誡書”式樣不是早就印制好的嗎?這種印制好了的“訓誡書”不就是行政執法的“文書依據”嗎?

顯然,這是一種誤解。筆者在這里所指的行政執法“文書依據”,并不是所有享有行政執法權的行政機關都可以隨心所欲地自行“事先印制”的,而必須根據國家法律(如治安管理處罰法、行政處罰法等),由中央一級的行政機關制定專門的行政執法文書式樣(相當于“母本”)。然后,地方行政機關再按照這個“母本”,結合各地實際需要(如一年之內可能發生的治安違法案件數)提前印制若干空白行政執法文本,以方便辦案人員及時“填寫”,而且這種“填充式”的行政執法文本通常為一式數聯,將分別送達被處罰人、案件歸檔、備存等。

>>左圖:武漢市公安機關對李文亮醫生作出的訓誡書 作者供圖

>>右圖:李文亮醫生資料圖

李文亮醫生因涉嫌“造謠”被“訓誡”,特別是“訓誡書”曝光后,引起了全國人民乃至黨中央的高度關注。經中央批準,國家監察委決定派出調查組赴湖北省武漢市,就群眾反映的涉及李文亮醫生的有關問題作全面調查。作為中國法學會法律文書學研究會的會員,自然開始關注該“訓誡書”的合法性問題。

筆者發現,這份“訓誡書”八位數的編號,前四位數(2020)無疑是年度編號,后四位數(0103)則應當是辦案機關受理此類“訓誡”案件并出具“訓誡書”的順序編號,即“第0103號”——說明李文亮醫生“被訓誡”不是第一例,估計也不會是最后一例。如果國家監察委調查組透過這份“訓誡書”上順序編號的線索順藤摸瓜,將其他適用“訓誡”的案件所認定的“違法事實”和適用的“執法依據”一并進行調查研究,也許更有助于還原事實真相并最終作出準確的調查結論!

上級“授權”,何權?

經查,在迄今為止公安部發布的所有辦理行政案件、刑事案件的文書式樣中,不僅未找到“訓誡書”的身影,甚至連“訓誡”一詞也沒有!唯獨有一個“訓”字的內容出現在公安部關于印發《公安行政法律文書式樣》的通知(公通字〔2012〕63號)中。

《通知》第一條指出“公安行政法律文書是公安行政執法活動的重要載體,統一規范公安行政法律文書,對于規范執法程序、促進執法公正,具有十分重要的意義”,為此要求全國公安機關高度重視行政法律文書的應用……結合學習貫徹《程序規定》,對照《公安行政法律文書制作與使用說明》,切實加大學習培訓力度,使廣大民警迅速熟練掌握、正確運用新版行政法律文書;積極采取措施,進一步規范行政法律文書的制作,切實提升制作質量和水平;通過日常案件審核、執法質量考評等手段,確保所有法律文書內容完整、準確,格式統一、規范;結合推進執法公開、推行“說理執法”等措施,有效增強各類筆錄的準確性和行政處理決定書的說理性。

不過,筆者注意到,公安部在這個《通知》中開了一個口子,即“授權”地方公安機關在“辦理行政案件過程中需要的法律文書,公安部未制定統一式樣的,各省級公安機關可以根據實際統一制定,但要注意法律文書的繁簡適當,避免給基層辦案增加不必要的負擔”。——也許,這正是成了公安機關對李文亮醫生等涉嫌治安違法的當事人決定予以“訓誡”并制作“訓誡書”的“法律依據”!

令公安部始料不及的是,其擔心“給基層辦案增加不必要的負擔”的情形并沒有發生,卻產生了地方公安機關“根據實際”制定的“訓誡書”。在國家法律并無明確規定(訓誡)的情況下,居然堂而皇之標榜對李文亮醫生等人的訓誡是根據治安管理處罰法的“有關規定”作出——顯然,這與公安部發布《公安行政法律文書式樣》時,同時發布的《公安行政法律文書制作與使用說明》中有關“填寫法律依據時應當寫明所依據的法律、法規和規章的全稱并具體到條、款、項”的要求相去甚遠。

常言道,沒有規矩不成方圓。公安機關在執法過程中,無論是作出“訓誡”的決定還是制作“訓誡書”,都是一種行政執法行為。

2012年公安部發布的《公安行政法律文書式樣》規定了77種適用于公安機關辦理公安行政案件的文書式樣,其中涉及有關對治安違法行為進行處罰的文書式樣主要有:傳喚證,詢問/訊問筆錄,檢查證,調取證據通知書,調取證據清單,證據保全決定書,證據保全清單,行政處罰告知筆錄,不予受理聽證通知書,舉行聽證通知書,聽證筆錄,聽證報告書,治安調解協議書,當場處罰決定書,不予行政處罰決定書,行政處罰決定書,沒收違法所得、非法財物清單,收繳/追繳物品清單等。

實事求是地說,如此有限的文書式樣,與公安機關承擔的面寬量大的職能而言,是極不相適應的,就是與作為“兄弟部門”的檢察機關、審判機關已經公開發布的數百上千的訴訟文書樣式(2016年最高法院發布的《民事訴訟文書樣式》就有568種)相比,更是不足掛齒——也許這正是公安部在發布《公安行政法律文書式樣》的《通知》中特別授權“公安部未制定統一式樣的,各省級公安機關可以根據實際統一制定”的原因所在。

誠然,即使公安部的上述“授權”有其合理和必要的一面,但對于涉及剝奪或限制公民權利、自由等重大事項的行政執法行為,以及由此而必然出具的具有法律效力的執法文書,還是必須遵循“法無授權不可為”的法治原則!既然從法律和規章(公安部規定)層面上講,明知對類似李文亮醫生等“造謠”之類的行為并無“訓誡”的處罰種類和出具“訓誡書”文書式樣的規定,地方公安機關卻在無法可依、無章可循的情況下,決定對其予以“訓誡”并出具“訓誡書”,豈不是自己給自己“授權”?無異于變相“立法”!這種思路和做法,顯然是與全面推進依法治國的基本方略格格不入的!

況且,就公安部在上述“授權”的權限范圍來看,至少可以肯定兩點:一是公安部僅僅授權的是對于“公安部未制定統一式樣”的法律文書,各省級公安機關“可以根據實際統一制定”,以適應“公安機關辦理行政案件過程中需要的法律文書”的需要,但這并不等于賦予了地方公安機關在辦理案件的過程中有權“增設”新的“處罰”(如“訓誡”)或其他“強制性”措施(如“拘傳”)的權力!二是對于公安機關在辦理案件中需要對行為人給予某種處罰或采取強制措施時,必須堅持“有法可依”的基本原則,這是毫無疑問的。因此,公安部在發布《公安行政法律文書式樣》重申填寫相關法律文書的“法律依據”時,“應當寫明所依據的法律、法規和規章的全稱并具體到條、款、項”,按此要求,顯然不能在填寫法律依據時以“有關規定”取代“具體規定”。

由此,筆者聯想到今年1月29日微博號“平安武漢”發文的內容:“根據《中華人民共和國治安管理處罰法》的相關規定,上述8人情節特別輕微,當時,公安機關分別進行了教育、批評,均未給予警告、罰款、拘留的處罰。”在這里,雖然出具“訓誡書”的上級公安機關再次引用了治安管理處罰法,但也只是重復了“訓誡書”中所稱“法律依據”就是治安管理處罰法的“相關規定”,并沒有闡明是該法的哪一具體條款,因此,這樣的解釋也是違背公安部發布《公安行政法律文書式樣》的基本要求的。

常言道,沒有規矩不成方圓。公安機關在執法過程中,無論是作出“訓誡”的決定還是制作“訓誡書”,都是一種行政執法行為。如果已經事實證明對李文亮醫生的“訓誡”和令其簽字的“訓誡書”不僅于法無據而且無章可循,那么,除了辦案機關及其上級公安機關主動糾正之外,建議公安部對地方公安機關多年來在辦理各類案件中實施“訓誡”和制作“訓誡書”的情況進行一次全面清理。

與此同時,筆者還建議各級人大常委會按照十九屆四中全會通過的《中共中央關于堅持和完善中國特色社會主義制度推進國家治理體系和治理能力現代化若干重大問題的決定》中有關“推進合憲性審查工作,加強備案審查制度和能力建設,依法撤銷和糾正違憲違法的規范性文件”的要求,對各地行政機關、司法機關有關適用“訓誡”的規范性文件啟動備案審查,以維護國家法制統一、尊嚴、權威!