未來醫療健康的多元社區模式

鮑勇劍

作為西方管理學代表人物之一,亨利·明茨伯格多次獲得戰略管理領域的最高獎,并擔任過國際戰略管理學會主席。因為貢獻豐偉,他被吸納為加拿大皇家學院院士,同時獲得加拿大勛章。無論在管理學理論,還是在管理教育課程設計上,明茨伯格均有獨樹一幟的見解。早期,他以“自發式漸顯戰略”(Emergent strategy)批評“戰略規劃”(Strategic planning)的思維,強調“激發員工熱情的領導”(Engaging leadership), 反對高高在上、強調英雄主義的領導力學說(Heroic leadership)。16年前,明茨伯格組織設計“國際管理人實踐”(IMPM)教學課程。他用全方位、浸入式和參與式的教學顛覆傳統的MBA宣貫風格。如今,IMPM的許多設計被全球各大商學院吸收采納,為國際管理教育的發展開創先河。

延續宏觀取景、微觀辨析的思考風格,明茨伯格近年來關注醫療健康事業的變化發展。他的《管理醫療健康之迷思》(Managing the Myths of Healthcare,中譯本譯為《拯救醫療:如何根治醫療服務體系的病》) 一書匯集了多年思考,并提出一個全面系統的改革模式。以“救死扶傷”的崇高天職為北斗星(Healthcare is a Calling),明茨伯格建議重新激發醫療健康體系的“社區力量”(Community-ship)。激發“社區力量”,我們就需要全面審視目前的模式,推廣新型模式。明茨伯格的新書一半致力于批判舊模式,另一半著力于闡述多元所有制(Plural ownership)和醫療健康共同體(The commons)的構架。2019年11月21日,筆者專程赴位于加拿大蒙特利爾的麥吉爾大學訪談明茨伯格教授。本文根據郵件和現場訪談整理而成。為方便閱讀,全文劃分為三個部分:1)發揮社區力量的多元模式。2)怎樣理解醫療健康領導力?3)社會再平衡和醫療健康事業。明茨伯格教授的著作汗牛充棟。如果本文在理解和整理過程中有誤漏,文責由筆者承擔。

發揮社區力量的多元模式

鮑:您的美國同行寫了許多醫療健康的失敗分析。可是,您持有不同的觀點,認為醫療健康沒有失敗!

明茨伯格:當然沒有失敗。根據聯合國統計,過去30年,全球人口平均壽命增長,嬰兒健康出生率提高。從器械到藥品,我們的醫療技術長足發展。在治療疑難雜癥方面,醫術有奇跡般的提升。怎么能說醫療健康事業失敗?但是,醫療健康管理制度確實不成功!成功,在我看來,是一個是否可以不斷提升的問題。

鮑:哈佛的戰略學者波特和他的同伴對醫療健康的市場機制有一系列研究和建議。可是,您認為他們主張的“效率工廠”模式有根本性的問題。

明茨伯格:他們的一系列研究有一系列問題,從過度競爭、刻板評估、商業化,到專業分工和效率優先。醫療健康的工廠模式在某些方面有效,例如角膜移植。但是,一旦醫療機構把自己看成公司,把患者當作消費者,社會整體健康水平和病人福利都會受到負面影響。例如,當我們刻板地評估醫生治療疾病的成功率和失敗率,醫生就會選擇容易成功,不容易失敗的病癥。這樣的自我選擇對病人有利嗎?相反,美國的梅奧醫療機構(Mayo Clinic)的醫生不是按治療成敗率,而是以病人需要獲得的系統治療為決策基本點。他們對醫生實施工資制度。醫生不必擔心收治病人的經濟效率問題,只需要專注于為病人提供最全面的治療。梅奧醫療機構長期被評為美國最佳。

所以,我們建立醫療健康領導力項目時,我建議不要用“商業模式”這樣的語言。一旦貼了商業的標簽,我們的思維也自然陷入效率、成本、專業分工、競爭和量化評估等系列概念和行為之中。舉例而言,當一家美國醫院在大樓頂部設計建立急救直升機服務后,另一家5公里內的醫院也效仿。這樣的競爭浪費社會醫療資源,也沒有讓醫療健康事業更好。

鮑:如果不是市場體制下的效率工廠,那么是什么對應的體制?

明茨伯格:我們既要擺脫對市場機制的迷戀,也要認識到,涉及到醫療健康,我們有多種機制的選擇。起碼,我們看到3P共存的局面:市場(Private),公共或政府(Public),多元治理體制(Plural sector)。美國許多優秀的醫療機構,例如梅奧和克利夫蘭醫療,它們既非私營,也非公營,而是屬于社會第三部門,是非盈利機構。

鮑:您書中也提到華威克醫生(Dr。Warwick)的故事。在市場機制的醫療機構中,他肯定達不到管理層設計的評估指標。

明茨伯格:對啊!華醫生不滿足于對病人病情的分析,他還試圖了解病人的社會關系狀況對醫療效果的影響。華醫生不是開完藥方就完事,而是問詢后續醫療過程中掉鏈子的情形。最后,華醫生還愿意做主,幫他的病人打擦邊球,調整與其他社會利益相關者的關系。他的成功要素在于把病人放在心中間,把醫療工作當作天職(Calling)。

鮑:您擅長用寓言表達思想。書中的寓言,“懸崖下的救急醫療隊”,生動地表明,當今醫療機構疲于奔命,頭痛醫頭,腳痛醫腳,卻沒有以社會大系統的眼光重新審視社會醫療健康問題。

明茨伯格:現在的問題部分是由市場體制下的極度專業分工造成的。病人進入醫院,立即被認定劃分到特定的科室。疾病被框定為一個細分的醫療活動。特定領域的技術越來越精細,但整體治療效果并不一定好。病人是一個全然的生命體。病癥卻被分離為單獨的問題。細分的醫療活動核算完成了,病人的健康卻不一定提高了。另一方面,我們缺乏照顧一個全然生命體的模式。沒有一個系統設計。專業醫護人員、醫療機構管理者和醫療政策制定者只能在舊模式下各行其是。

鮑:您在書中提到醫療是天職,健康要靠全社區的力量,醫療健康事業的多元模式(Plural sector)應該為一個共同體(The commons)。您前面還提到,醫療健康事業沒有失敗,不成功的是對它的管理。那么,落實到實踐層面,這個新型管理模式如果要超越市場化的商業模式,它應該包含哪些方面?

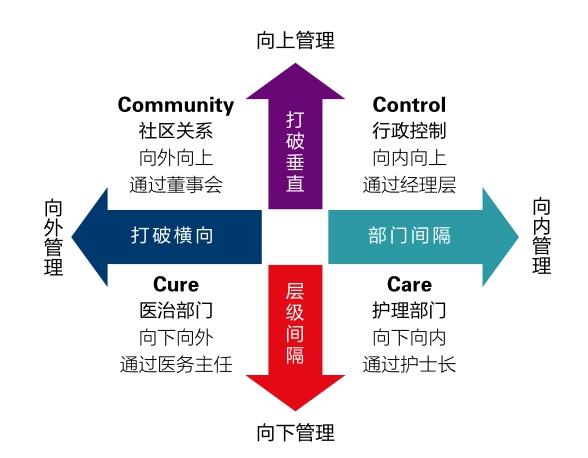

明茨伯格:首先,把管理看成全方位的活動。它上下內外都包括。其次,醫療健康的大系統不能只看治療活動(Cure),還要綜合考慮關懷(Care),控制(Control)和社區參與(Community)。讓我們分2個層次來看這個多元模式的4C。在急救機構層面,例如中心醫院,醫院管理者要深入到治療流程(Cure)的日常活動中,要理解醫護人員是怎樣干活的,怎樣協作的。醫院管理者僅僅下沉到基層還不夠,還要走出醫院,與社區交流,了解社區對醫療健康的看法和需要。護理主管要加入到與護理(Care)相關的治療和醫院資源管控活動中。他們在傳遞護理要求的同時,也要理解資源管理的限制條件。醫院中層管理人員不能只機械地做管控(Control)。他們需要向上溝通,反映流程細節,向內溝通,理解治療和護理活動的性質與特征。醫院的董事會則要廣泛參與到社區政治活動中(Community), 把醫院的想法帶上去給政策決策者,把醫院對社區健康提升的影響推廣出去,讓社區民眾看到進步。這四個維度的活動可以概括為一個系統模式,見圖1。(來自《管理醫療健康之迷思》)

圖1 中心醫院的4C融合模式

上面講的是中心醫院的小世界大系統設計。多元模式還包括醫療健康在社會大世界范圍的精細系統設計。設計的四個方面見圖2。(來自《管理醫療健康之迷思》)

在社會健康大系統中,醫院急救系統化身為重要的“救治”(Cure)部分。護理部分(Care)則上升為社區護理。它包括長期護理,緊急護理和替代性健康服務(瑜伽、心理調理等)。管理控制部分(Control)放大到公共控制的層次,包括公共衛生局,規劃機構和保險公司。而社區參與(Community)擴大到民選官員和各種政策促進團體。還是4C,基本維度不變,但內容和影響面都升級到更高、更廣泛的范圍。

圖2 醫療健康社會大系統4C融合模式

鮑:這個以社區力量(Communityship)為基礎的多元模式與市場機制下的效率工廠模式有差別。差別不僅僅在醫療健康的社會大系統理念,還在于強調人的生命健康全周期。是不是這樣?

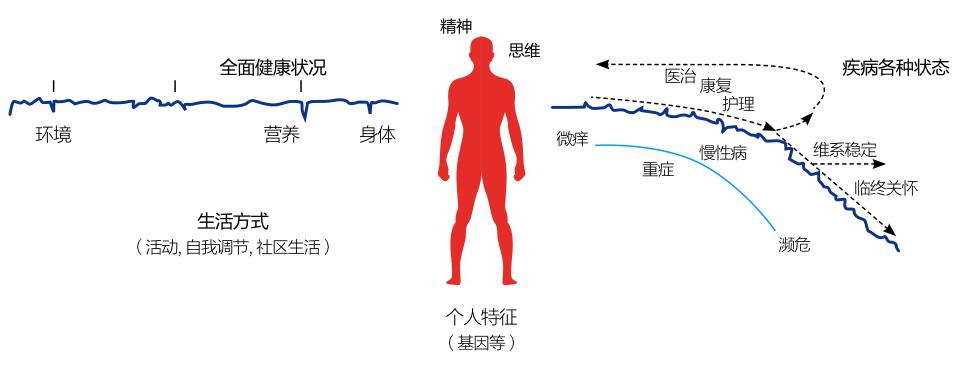

明茨伯格:對,只有從人的生命全周期觀點去看待健康與疾病,我們才會有既全面又適度的健康觀念和行為。從疾病診斷與治療到健康維護與保養,它們應該成為一個有機的閉環,而非割裂的孤島。如圖3所示(來自《管理醫療健康之迷思》),健康的全系統生命過程由一系列子系統匯聚合成。每個子系統既是一個完整的形式,又是大系統一部分。個人是一個完整的生命體。同時,個人又是集體和社會大系統生命體的一部分。個人的健康與家庭、朋友、社區和社會息息相關,反之亦然。

鮑:如此一來,關于人的健康和社會醫療活動的整套管理語言和詞匯都不一樣了! 醫學院教育的課程設計和教學計劃也要隨之更新了! 要做這么大的轉換,醫療機構的變革應該從哪個環節開始呢?

圖3 醫療健康的社會綜合系統

明茨伯格:語言和詞匯當然重要,我們的行為受語言習慣的支配。醫療健康體系的一系列語言詞匯表都得更新。我們要從“醫療(為了恢復)健康”改為“(維護健康)而醫療”(Health care to care of health)。我們要視病人為生命的人,而非生病的人。人口的概念應該增加社區的含義。證據為先的醫學(Evidence-based medicine)應該為證據輔佐的醫學 (Evidence-guided medicine)。我們要把醫學當作一門實踐的活動,而不只是客觀科學的研究。醫療不是生意,是使命。醫生不是生意人,而是擔負救死扶傷天職的使者。西方的醫學院教育肯定需要更新,需要輸入視醫學為天職的莘莘學子。現有醫療機構的變革不可能一蹴而就。但是,醫護人員可以從閱讀這本書開始。這本書不是一個刻板的訓練模塊,而是一套廣義的概念體系。它為啟發人們的自我探索而來。

鮑:浸淫于市場機制下的醫療健康產業多年,突然要轉型到社會共同體的多元模式,這不是一件容易的事情。對于已經習慣利潤和效率思維的醫生和醫院管理者,把內在動機切換到救死扶傷的天職上,這也極富有挑戰性。我們應該怎樣推動行為動機模式的轉換?

明茨伯格:我們周邊都有視醫護為天職的人。幾乎所有的醫護人員都經歷過天職召喚的那一刻。從他們開始,從反思那一刻開始,不斷延展!

怎樣理解醫療健康領導力

鮑:每逢重大變革轉型,人們就不由自主地想到領導力,寄望于領導者高瞻遠矚和頂層設計的能力。建設包含4C的多元模式是不是也得配有新型領導力?

明茨伯格:我看不到什么個人主義或英雄主義的領導力,我只看到深入基層,切己體察,身體力行的管理者。

鮑:您似乎一向反對“領導力”的提法,更長期堅持“管理人”的概念。

明茨伯格:我不反對領導學,而是不贊同高高在上的領導力。如果領導潛行一線,他們就是有實踐能力的管理人。如果高高在上,他們就習慣用控制的思維和手段去調度千變萬化的管理過程。強調管理人,是要與刻板的MBA職業經理人區別開來。真實管理過程充滿模糊性,它要求管理人邊想邊做,而不是想好了再做。真實管理過程很難提前框定分工,很難固化任務邊界。所以,管理人總是狼奔豕突,上下求索,左右逢源。真實管理過程既包括科學計算和分析,又含有人文藝術品味和判斷。所以,管理人必須是一個集科學與藝術為一身的手藝人。你看,對付如此豐富又復雜的現象,模板倒出來的領導力怎么能夠有效?

鮑:管理現實是整體的,管理知識技能是專業切割過的。以切割過的知識技能套用到具有整體性的管理現實中,注定多厄。您在書中反復強調這一點。是不是這個矛盾在醫療健康領域更加突出?

明茨伯格:我用“粉色的奶牛”比喻醫療健康事業的全系統性質。解剖的時候,我們可以給奶牛身體各個部分起名字,做分類,以此建立知識體系。但是,牛并沒有身體部位的概念。牛的身體各個部位不需要人的知識標簽照樣能夠自然地協同合作。假如有醫療健康領導力,它必須要把醫療健康當作一頭活生生的、整體的“牛”。

鮑:所以你在書中強調,跨專業協同和跨組織合作比競爭更重要。

明茨伯格:在醫療健康事業中的確如此。如果我們接受人的健康是一個全生命周期,如果我們追求包括4C的多元社區模式,我們就必須要實踐協同與合作的管理。所以,在4C模式中,我們鼓勵各個主位的管理人走出去,請進來,實現角色融合。醫院行政主管要了解醫護治療過程特征,要融入社區政治和政策。醫護主任要懂一點醫院行政管理,了解資源限制條件和組織控制必然性。面對盤根錯節的醫療健康事業,沒有任何一個角色能擔綱所有管理責任。我們不僅要換位思考,還要換位執行。這樣才有親身體會和直接經驗。

鮑:您非常重視親身體會和直接經驗。您對領導力的保留態度也與強調管理人一線實踐經驗有關。支持您實踐經驗觀點的,是否還有您的戰略學習(Strategic learning)的認識論立場?

明茨伯格:是的。管理學首先是實踐,其次是證據指導下的實踐,它不同于純粹的自然科學,它是科學與技藝的綜合。這也是我對醫療健康管理的觀點。因此,直接經驗,特別是有啟發的經驗很重要。例如,如果醫治乳腺癌成功,既使只有少量案例經驗,只要它們有啟發,就可以推廣學習。甚至在自然科學領域,小樣本的學習也同樣重要。物理學家分離第一個原子之后就開始總結規律,不必要等到n個原子分離成功。直接經驗的另一個價值在于刺激我們持續創造性地學習。一方面,我們利用已經抽象概括和分類的知識,另一方面,我們不斷嘗試跨界的新組合。我反對刻板套用已經分類的既有知識,主張把既有知識當作原料,在新應用情境中持續創造組合。簡單地講,既要有樂高(Lego)模塊化知識,又要會做拼板游戲(Jigsaw puzzles)。戰略規劃思維太囿于模塊化的知識。戰略學習思維就是上述兩種能力的結合。

鮑:我的母校復旦大學的名字有“茍日新,日日新”的含義。它與戰略學習思維異曲同工。您不僅研究戰略學習,還把它運用到管理教學實踐中。戰略學習思維在您設計的國際管理人實踐課程(IMPM)中都有體現。

明茨伯格:管理實踐中,綜合判斷能力很重要。判斷來源于深度探究(Deep probing)的學習能力。為培養學員的綜合判斷能力,我們的國際管理人實踐課程設計5個學習模塊,在5個國家完成。內省思維(Reflective mindset)模塊訓練學員自我反思的能力和習慣。世俗凡塵思考(Worldly mindset)模塊培養學員重視具體實踐環境的細節特征。分析思維(Analytical mindset)模塊給予學員理解和分析組織結構和流程的工具。協同思維(Collaborative mindset)模塊注重人際關系。在上面4個模塊的基礎上,我們搭建出行動思維(Action mindset)的模塊,讓變革的行動成為逐漸生成的自我組織過程。由此可以看出,1)深度探究和判斷能力是一種大系統思維習慣。2)它可以通過精心設計的訓練來提高。3)管理實踐行動不是單方向由上而下的宣貫,而是基于對具體實踐環境條件的深刻理解,從四面八方去體會,并自我組織而成。

鮑:所以我們不斷判斷,不斷學習,不斷修改判斷,不斷提煉更精致、準確、生動的判斷。

明茨伯格:對!我經常引用哲學家懷特海(Alfred North Whitehead)對學習過程的總結:追求簡潔,但莫迷陷!

鮑:運用深度探究的學習能力到您的4C多元模式上,您又是怎樣做到不斷更新的?

明茨伯格:對于醫療健康的社會大系統特征,我最新的思考是第五個C,即起因(Cause)。引起健康問題的遠不止是身體的病變。它的背后往往有一系列交織在一起的因素。例如糖尿病,它背后的起因有基因、生活習慣、飲食構成和工作習慣、家庭和朋友因素等。如果我們只是對進入醫院之后的病變問題思考和行動,它永遠會太遲、太少、太昂貴。我的最新研究發現,有些病,容易治療,但不容易發現起因,有些則相反。我正在著手寫一篇文章,探討根治從起因開始。

鮑:上海瑞金醫院結合大數據和人工智能畫出糖尿病起因圖譜,包括結合應用軟件提醒病人改善生活習慣,甚至鼓勵家人也參與到糖尿病患者的逐步治療過程中。他們的實踐似乎與您的思考有英雄所見略同之美。

明茨伯格:僅就帶動家庭和朋友的力量這一點來看,我們有同樣的社區思維(Community-ship)。醫療健康是社會系統工程,需要調動各個方面的社區力量。

鮑:在推動社區參與過程中,領導力還是有作用的。對于醫療健康事業,我們應該如何發揮社區領導力的作用?

明茨伯格:建立合作、協同的文化,推廣社區精神,這是醫療健康領導力能夠發揮作用的地方。從研究蜜蜂的專家那兒我們獲知,蜂王影響工蜂的手段不是直接行為控制,而是自身散發出一種化學物質。這種化學物質影響和調節工蜂的集體行為。對于醫療健康組織,合作協同的文化和社區精神就是這種無形的化學物質。醫療健康事業的領導者可以在這兩個方面下功夫。

鮑:發揚社區領導力難免會與另一個組織條件發生沖突,即社區規模。人類學家鄧巴(Robin Dunbar)曾經有一個150人的鄧巴原則,即人數超過太多,社區成員之間難以相互熟悉,社會關系也便稀薄起來。在醫療健康領域,我們怎樣避免鄧巴困境?

明茨伯格:首先,我們要認識到行政區劃的主觀性。大到亞洲、美洲、中東、近東、遠東,小到省一級的醫療健康組織。它們往往是特定利益相關者主觀選擇制定的。它不是金科玉律,不能改變。其次,我們可以觀察最佳實踐。在加拿大,王子島一個省的常住居民15萬,它有省級的醫療健康組織。但是,安大略省有1450萬人口。它就需要劃分更小的行政管理單位。怎樣劃分是合適的?這是一個實踐中摸索的問題。基本原則還是一樣:不能一刀切,鼓勵多種多樣的社區化管理的實踐。

鮑:以人為本是4C多元模式的核心價值觀。不過,各個國家醫療資源情況不一樣。對病人的最大關愛與醫療資源經濟成本之間總是有著矛盾。推廣4C多元模式時,您怎樣看待社會經濟成本問題?

明茨伯格:首先,這是每個社會對資源利用優先排序的問題。過去,企業稅收是30%-40%,現在降到15%。這樣重新排序的理由是什么?其次,各國需要根據自己的情況做醫療資源的配給安排。一談到配給,市場派就反對。其實,價格調節也是一種配給。社會永遠有配給安排。我們需要根據效率、效益和公平性做綜合的配給,而不能只受效率原則的支配。在優先排序和配給政策方面,醫療健康的領導者可以發揮更多的作用。

社會再平衡和醫療健康事業

鮑:社會配給和資源運用的優先排序,它們超越日常醫療范疇,而是公共政策的重要話題。在準備訪談過程中,我發現,必須結合您對社會理想和政治哲學的看法,否則就很難全面理解您的4C多元模式。所以我也仔細閱讀了您的《社會再平衡》(Rebalancing Society)。您對社區力量、健康共同體和4C多元模式的設計直接源自對人類社會關系和政治體制的宏觀思考。是不是這樣?

明茨伯格:完全同意。醫療健康是一個社會大系統工程。離開對人類社會根本問題的思考,它就會太單薄。寫完4C多元模式之后,我再回到社會再平衡的研究課題。它比過去都更加迫切。

鮑:為何如此迫切?

圖4 人類健康的全生命周期

明茨伯格:人類社會發展的歷史就是一個各方思想力量平衡與再平衡的過程。我在《社會再平衡》一書中選擇美國獨立以來的歷史為研究時間段,因為美國在近現代史中對全球的影響獨一無二。美國的思想變遷也反映了全球思想力量的變化。

鮑:自1789年美國獨立以來,發生了什么?

明茨伯格:從1789到1989年,公司制度從無到有,到強大為左右社會的力量。它導致社會失衡。選擇1989年為代表性的一年,因為一系列的著作顯示,“公司社會”(Corporate society)已經停止思考!最具有代表性的是福山寫的《歷史的終結》(The End of History)。他宣稱,當代資本主義制度將不斷重復,因此歷史變化結束了。在我看來,福山所說的結束,不是歷史,而是人類對未來的思考。經濟的人只是重復過去,不再思考未來。停止對未來的思考,這是多么荒謬的現象!

鮑:在《美國民主》中,19世紀的法國人托克維爾曾經贊賞美國獨立戰爭之后建立起來的新的社會制度。

明茨伯格:那時候的美國制度有一個核心概念,即“合適理解的自我私利”(Selfinterest rightly understood)。而現在,“公司社會”的美國的內核價值觀是“致命誤解的自私自利” (Self-interest fatefully misunderstood)。從開始的市場經濟發展到今天的“公司社會”,人類生存和命運越來越被商業化。這是重大社會失衡,這需要再平衡。如教皇圣弗朗西斯所說:錢應該用來服務,不應用于統治。

鮑:社會再平衡會不會被認為是反商業或反公司?

明茨伯格:再平衡不是反對商業,而是要糾正社會失衡現象。例如,我們要關注社會外在性問題。所有的人類活動都有外在性,包括正外在性和負外在性。每個人微觀行為的負外在性都會構成宏觀層面的社會摧毀性影響,如垃圾和地球污染。

鮑:大眼觀之,社會再平衡有哪些方面?

明茨伯格:一是反思個人主義的價值觀。我們不是獨立存在的,個人活動有社會性。怎樣理解和利用社會性?二是反對非左即右,非此既彼的二分法。人類有無窮的思維能力和創造性。套用一位日本朋友的說法,任何想不通的問題,換一個角度,就不是問題了!

鮑:回到醫療健康事業上,社會再平衡會怎樣促進醫療健康的成功(不斷改善)?

明茨伯格:再平衡的一個重要觀點是放棄要么市場私有制,要么公有制的對立選擇。再平衡鼓勵多元的社區治理模式。所有權制度是人類社會的人造選擇,沒有先驗的絕對正確性。社會在不同歷史階段曾經有過多種多樣的所有權模式。共同體(The commons)這個理念又開始受到重視,因為它涵蓋一系列的所有權和治理結構選擇,包括志愿的、協會的、第三方的等等。我們需要有超過私權和公權的,更豐富的多元治理結構的選擇。發明小兒麻痹癥疫苗的索爾克(Jonas Salk)說,“誰擁有我發明的疫苗?人民!”多元模式超越市場和政府的簡單選擇,為豐富多樣的社區合作提供對應的治理結構。醫療健康的社會大系統解決方案也要有多元模式的支持。

鮑:我們確實處于社會再平衡的關鍵時間節點上。大破大立,不破不立。許多習以為常的理念可以再分析。一些被視為禁忌的看法也值得再檢討。例如,絕大部分的醫療費用花費在維持生命的最后階段。這是各國的普遍現象。打破禁忌,有時需要特立獨行的人不合常規的做法。90年代,一位富有爭議的哈佛心理學家利里(Timothy Leary)拒絕接受晚期治療。他認為,接近死亡的痛苦是生命體驗的一個重要且有價值的部分。我們不鼓勵拒絕治療。但是,在您建議的新醫療健康模式中,是否也需要包括對死亡新的理解呢?

明茨伯格:我不是太了解利里這個人。不過,對死亡的合適認知是人類生命全周期概念的一部分(見圖4,來自《管理醫療健康之迷思》)。圖4描繪了我對生命全周期的看法。人的健康遠不止是進入和離開醫院的部分。它可以追本求源到社會和環境中的相關因素。它包括保健、營養、精神、心理各個環節。急救治療和康復只是生命全周期的一個突出部分。關于死亡,在“終極關懷”(Palliating)階段,知生知死,我們有許多值得探索的部分。

鮑:談到索爾克對疫苗專利的看法,讓我想起,您14年前就寫過文章,批判醫藥專利制度(“瞎扯的專利”,“Patent Nonsense”)。無論在戰略管理學界,還是在社會政治哲學領域,您總是不憚提出與主流意見相左的重要社會命題。您代表了一種勇敢的智慧。

明茨伯格:專利與企業利潤有關,與社會創新和經濟發展無正相關。對此,已經有學術研究的結論。我算哪門子勇敢!我在學校的象牙塔里寫寫字,發表意見,沒有人能奈何我。這不需要勇敢。環保少女格蕾塔(Greta Thunberg)才是勇敢。社會再平衡,要依靠勇敢的年輕一代人。

——關注自然資源管理