黃土丘陵溝壑區典型農作物產流產沙效應研究

孫從建, 侯慧新, 陳 偉, 楊 偉, 鄭振婧

(1.山西師范大學 地理科學學院, 山西 臨汾 041000; 2.中國科學院 新疆生態與地理研究所荒漠與綠洲生態國家重點實驗室, 烏魯木齊 830011)

水土資源作為人類生存發展中最重要的自然資源,其安全已成為當今最受關注的環境問題之一。近年來,隨著人類社會的快速發展,不合理的人類活動導致一些區域水土流失加劇,進一步威脅水土資源安全[1]。水土流失不僅阻礙人類發展、加劇江河湖庫淤積和洪澇災害,也是面源污染發生的重要形式和運輸載體,是生態環境進一步惡化的主要助推力[2]。水土流失的產生與自然環境及不合理的人類活動有緊密的關系,其中水土流失的自然驅動因素如降雨強度、坡度坡長、植被覆蓋等與區域水土流失間的關系已經引起了相關研究者的廣泛關注[3-4]。例如基于模擬降雨試驗,研究者發現區域水土流失產生頻率與降雨強度呈正相關關系[5-6];張珊珊等[7]通過遙感影像定量分析了不同坡度等級下石漠化與水土流失之間的相關性;叢鑫等[6]基于濟南市人工徑流小區試驗數據,證明水土流失量與當地坡度呈正相關關系;戴金梅等[8]研究發現植被覆蓋度的增加能有效降低土壤侵蝕量。而現有的研究中對于土地利用方式、種植模式變化等人為因素與區域水土流失影響機制的研究開展較少,尤其是在我國水土流失較為典型的黃土高原地區相關研究較為匱乏。

黃土高原是我國重要的農業區[9],其疏松易蝕的土壤特征[10]、夏季集中的降水類型以及土地過度耕種和植被退化等原因導致區域水土流失面積居全國首位[11]。近年來,水土流失的加劇使得黃土高原大量可耕作土壤水分及養分流失[12],生產力下降,人地矛盾日益尖銳,水土流失問題已經成為制約黃土高原經濟社會發展的最嚴峻的生態問題。丘陵溝壑區作為黃土高原重要的農業活動區,肩負著區域糧食生產的重任,而近年來在盲目的經濟價值的追求下,土地過度開墾、種植模式落后、作物品種單一導致區域水土流失加劇、生態環境不斷惡化。嚴峻的區域水土流失引起了相關研究者的關注,并對不同植被覆被下的黃土高原產流產沙特性開展了相應的研究。然而以往的研究多采用人工沖刷模擬試驗[13-14]對不同植被類型的水土保持效應進行研究,也有研究者探索了自然降雨下農作物的水土保持效應,但大都集中于單一作物[15-17]或單一作物不同坡度[18-19]及不同耕作模式下[20-22]的水土保持效應分析,其研究結果為當地坡耕地水土保持工作提供了一定的科學指導,但對于不同降雨類型下多種農作物的產流產沙特征及水土保持效應的認知依舊較少。

本研究選取水利部鄉寧縣馮家溝水土保持監測站作為觀測點,基于2014—2016年的實測降雨數據及人工徑流場5種不同農作物措施的產流產沙量數據,分析不同農作物在不同雨型下的產流產沙特性,探索黃土丘陵溝壑區不同農作物的水土保持效應,以期為研究區坡耕地水土保持工作提供重要的參考信息。

1 研究區概況

鄉寧縣馮家溝水土保持監測站(110°48′—110°47′E,36°58′12″—35°58′N)位于鄉寧縣馮家溝村上游,為黃土殘垣溝壑區,屬黃河一級支流鄂河一級支溝。監測點涉及流域總面積0.86 km2。該區域屬典型的黃土殘垣溝壑區地貌,地勢西北高東南低,沖溝發育。氣候屬于暖溫帶半干旱大陸性季風氣候,年平均氣溫9.9℃,極端最高氣溫36℃,最低氣溫-18℃;流域內最大年降水量732.7 mm,最小年降水量312 mm,多年平均降水量514 mm,年內分布極不均勻。研究區土壤以黃綿土為主,抗沖蝕性差;研究區內植被以蘆草、蒼耳、狗尾、莧菜、蒿草等為主。

2 試驗設計與處理

2.1 試驗設計

本試驗通過自然降雨條件下對人工徑流場泥沙、徑流量監測的方式進行。徑流場包括在15°坡面上建成的9個長20 m,寬5 m,面積為100 m2的標準人工徑流小區(圖1),并對小區從1—9依次進行編號,其中9號小區為沒有植被覆蓋的基準徑流小區,3-7號小區為農作物覆蓋措施小區,農作物種類選用黃土高原普遍種植的作物:紅薯、谷子、玉米、大豆和土豆。為保證各徑流區內徑流互不干擾,各小區之間建50 cm水泥圍埂,小區底部設5孔集(分)流桶用于收集坡面產生的徑流和泥沙。農作物于每年4月底至5月初開始耕種,耕作方式為人工播種并進行定期除草,施肥措施保持一致,為6.67 kg/hm2。

圖1 試驗場設計示意圖

2.2 監測方法

采用虹吸式自記雨量計記錄降雨歷時,根據降雨過程線計算降雨量及降雨強度;小區徑流觀測通過小區分(集)流桶水位,計算次降雨徑流量,統計年降雨徑流總量;小區土壤侵蝕泥沙量通過測定徑流含沙量,計算小區次降雨泥沙流失量,并匯總計算小區年降雨泥沙流失量,得出該小區土壤侵蝕模數。泥沙采樣時,將分(集)流桶渾水充分攪勻,并將所采樣品統一進行記號、量積、稱重,計算出土壤流失量。

2.3 數據處理

本次研究將引發任一徑流小區集流桶內產生泥沙和徑流的場降水定義為侵蝕性降水[23]。為明確侵蝕性降水特征值與不同作物措施水土保持效應的關系,選用2014—2016年的典型侵蝕性降水的最大30分鐘降雨強度I30,降雨量以及降雨歷時與5種不同類別的作物措施的徑流系數及產沙量,運用SPSS 19.0進行雙變量相關分析。通過K-means聚類分析方法對侵蝕性降雨進行分類,采用經典統計方法對5種不同雨型下5種不同農作物的產流產沙量進行對比分析,并使用Origin 8.0作圖。

3 結果與分析

3.1 不同農作物措施對次降雨產流產沙量的響應

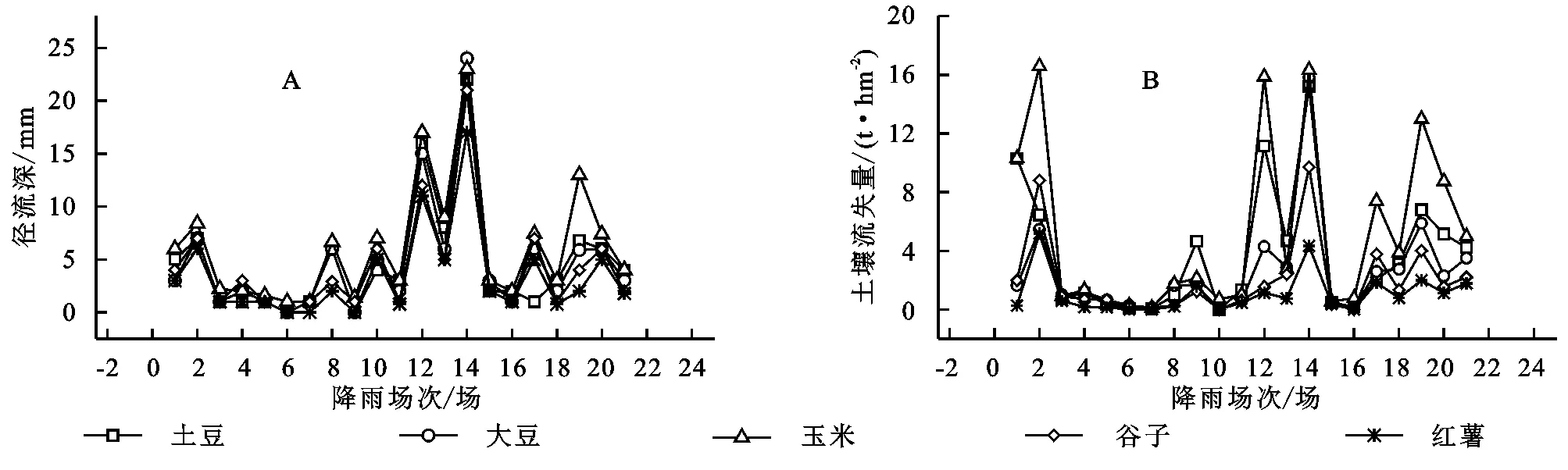

由圖2可知,5種不同農作物措施徑流量及土壤流失量隨降雨場次變化規律較為一致,且大體上玉米措施的產流量及土壤流失量在不同場次降雨中均最大;紅薯措施與谷子措施的徑流量與土壤流失量在不同場次中均較低;土豆與大豆措施徑流量與土壤流失量在不同場次中差別不大。這可能與玉米措施在傳統耕作中,為保證產量,株距較大,且植株覆蓋度低,相比較其他植物措施減少雨滴動能的能力較弱等因素有關;而土豆與大豆植株較矮,植株枝葉擴散范圍大,覆蓋度有相似性,因此其產流量及土壤流失量差異較小;紅薯植株屬于藤蔓植物,覆蓋面積較大,所以使雨滴在下落過程中減小動能,防止土壤被濺蝕。通過對比不同農作物措施隨降雨場次徑流量與土壤流失量變化可知,二者有相似性,即同一場降雨中,5種不同植物措施徑流量增加,其土壤流失量亦相應增加,且玉米措施在不同場次降雨中的徑流量與土壤流失量均較高,紅薯措施與谷子措施較低,而不同農作物措施在不同場次降雨中徑流量差異較小,土壤流失量差異較大。

圖2 次降雨不同農作物產流產沙量

3.2 降雨特征值與不同作物小區產流產沙量的關系

水土流失最直接的原動力是降水,降水量及降水強度對水土流失量有直接影響。降雨強度越大,雨滴動能和終極速度越大,對土壤表層穩定性破壞越大,土壤沖刷量也越大[24];當雨強不斷增大時,相同降雨歷時內降雨量增大,土壤透水能力下降,土壤含水率逐漸飽和,降雨變成地表徑流的概率也隨之上升。通過對2014—2016年21場典型侵蝕性降水的相關特征參數及相對應的產流、產沙量的系統分析發現(表1):不同作物小區的產沙量、產流量均與最大30 min降雨強度(I30)及降雨量有相關關系,即隨著降雨強度與降雨量的增大,各作物小區產流量、產沙量均增大;而產沙量、產流量與降雨歷時相關性不大。對比不同的作物小區發現,紅薯、土豆覆蓋下的徑流小區產沙量與I30相關系數分別為0.492,0.483,呈顯著相關(p<0.05);谷子、大豆、玉米覆蓋下的徑流小區產沙量與I30呈極顯著相關(p<0.01),相關系數分別為:0.844,0.687,0.624。分析表明,各種植措施下的徑流小區產沙量均與降雨量有關,其中紅薯、谷子、玉米覆蓋下的徑流小區與降雨量顯著相關(p<0.05),相關系數依次為:0.474,0.518,0.483;大豆、土豆覆蓋下的徑流小區產沙量與降雨量呈極顯著相關(p<0.01),相關系數分別為:0.697,0.845。從降雨特征參數與不同作物徑流量間的相關分析結果可知:谷子、紅薯、大豆與I30的相關系數依次為:0.849,0.612,0.573,在p<0.01條件下相關性極顯著;玉米、土豆措施下的徑流量與I30在p<0.05條件下顯著相關;除谷子外,5種作物措施小區的徑流量與降雨量均極顯著相關(p<0.01),相關系數依次為:大豆(0.693)、土豆(0.693)、紅薯(0.691)、玉米(0.660)。

3.3 不同農作物措施在不同雨型下產流產沙特性研究

3.3.1 侵蝕性降水分類 不同的作物措施由于植株地上部分(植被覆蓋度、株高等)、地下部分(根形態、根面積等)的差異[25],加之不同類型降雨的降雨特征差異,往往導致不同農作物措施在不同雨型條件下的產流、產沙特性的差異[26]。將研究區21場侵蝕性降水根據I30、降雨量及降雨歷時等因素通過聚類分析可分為Ⅰ雨型、Ⅱ雨型、Ⅲ雨型(表2)。其中Ⅰ雨型降雨量中心值為12.45 mm,降雨歷時中心值為650 min,I30中心值為16.45 mm/h,降雨特征值在3種雨型中均居中;Ⅱ雨型降雨量中心值在3種雨型中最大,為27.2 mm,降雨歷時較長,中心值為922 min,降雨強度較低,I30中心值為7.27 mm/h;Ⅲ雨型降雨量中心值為12.42 mm,為3種雨型中最小,降雨歷時較短,中心值為181.23 min,降雨強度最大,I30中心值為18.38 mm/h。綜上,研究區內Ⅰ雨型包括以降雨量及降雨歷時中等、降雨強度居中為特征的4場降雨;Ⅱ雨型共發生頻次為3場,以歷時較長、降雨量較大、降雨強度較小為主要特征;Ⅲ雨型發生14場,該類型降雨歷時短、降雨量較小、降雨強度較大。

3.3.2 不同農作物措施對不同類型降雨的產流產沙響應 不同雨型下不同農作物的產流產沙規律不同(圖3),分析可知:隨著降雨強度增大,各農作物措施平均產流量及土壤流失量均增多;其中,雨強最大的Ⅲ雨型下5種不同農作物措施平均產流量及土壤流失量最大;降雨量大、歷時較長、降雨強度低的Ⅱ雨型與降雨量及降雨強度居中的Ⅰ雨型條件下各作物措施下產流量及土壤流失量差別較小。

表1 降雨特征參數與不同作物產流、產沙量的相關系數

注:*和**分別表示相關程度達顯著(p<0.05)和極顯著(p<0.01)水平。

表2 侵蝕性降水分類結果

圖3 不同類型降雨條件下不同農作物措施累積徑流泥沙效應

在Ⅰ雨型條件下,玉米覆蓋下的徑流小區平均產流量最大,為5.171 mm;谷子措施產流量次之,為4.12 mm;土豆措施(2.77 mm)與大豆(2.89 mm)措施產流量差別較小;紅薯措施產流量為5種農作物措施中最少,為1.97 mm。Ⅱ雨型條件下,玉米措施小區產流量4.954 mm,為5種不同農作物措施中最大;土豆與大豆措施小區產流量均為4.615 mm;谷子措施小區產流量為3.692 mm;紅薯措施產流量最少,為3.642 mm。Ⅲ雨型條件下玉米措施小區產流量最大為17 mm,土豆措施小區次之,為15 mm;紅薯措施小區產流量為11 mm;谷子措施小區產流量最少,為9 mm。

5種不同農作物措施小區在不同雨型條件下的土壤流失量變化趨勢與產流量變化一致,即隨著降雨強度增加,5種措施小區土壤流失量增加。在Ⅰ型降雨條件下,玉米措施小區的土壤流失量最大,達到1.122 t/hm2;其次為土豆、大豆、谷子,土壤流失量分別為1.117,0.97,0.764 t/hm2;紅薯措施小區土壤流失量最小,為0.67 t/hm2。Ⅱ雨型條件下,玉米措施小區土壤流失量最大,為4.190 t/hm2;紅薯措施小區土壤流失量最小,為1.096 t/hm2;土豆措施小區土壤流失量(3.552 t/hm2)僅次于玉米,大豆、谷子土壤流失量分別為2.571,2.115 t/hm2。Ⅲ雨型條件下,玉米措施小區土壤流失量最大,為12.883 t/hm2;紅薯措施小區土壤流失量最小,為1.128 t/hm2。

綜上所述,5種不同作物覆蓋小區的平均產流量與土壤流失量均與降雨強度呈正相關關系。且在3種不同的降雨類型下,玉米措施小區的產流量及土壤流失量最大。除Ⅱ雨型外,紅薯措施小區在不同類型降雨條件下產流量及土壤流失量均最小,說明紅薯是更適用于雨強較大的降雨下的坡耕地的水土保持作物。

4 討 論

本研究基于多年自然降雨條件下分析了侵蝕性降雨特征值即I30、降雨歷時、降雨量與不同作物措施的相關性,結果表明:5種作物產流產沙量均與I30及次降雨量有顯著或極顯著相關關系,這一結果與馬星[25],王豐[27],黃志霖[18]等的研究結果一致。幾種作物中谷子覆蓋下的徑流小區土壤流失量及徑流深與I30相關系數最大,即受雨強影響較大;土豆措施覆蓋下的徑流小區土壤流失量及徑流深與降雨量呈極顯著相關且相關系數最大,即受降雨量影響較大,各徑流小區產流產沙量與降雨歷時無顯著的相關關系。不同的作物由于其植株形態、株高、葉面積、根系發育等具有差異導致其對不同類型侵蝕性降水響應不同[28],其產流產沙特性亦不盡相同。在3種不同的降雨類型條件下紅薯措施的產流產沙量最小,這可能與紅薯植株屬于藤蔓植物,植株較低、葉面積較大、地表覆蓋率較高有關,紅薯的這些生理特性能有效降低雨滴下降的速度及降水對表層土壤的濺蝕,從而阻止土壤隨侵蝕性降水的流失。類似的現象在我國華中地區[29]和湘江流域[30]的相關研究中也得到進一步證實。

5 結 論

(1) 不同場次降雨中,玉米措施產流量及土壤流失量較大,紅薯措施與谷子措施最小。土豆措施與大豆措施差別不大。

(2) 不同作物小區產沙量、產流量均與最大30分鐘降雨強度I30及降雨量有顯著和極顯著相關關系,與降雨歷時相關性不大。谷子措施下的徑流小區產流產沙與I30顯著相關且相關系數最大;土豆措施下的徑流小區產流產沙量與降雨量顯著相關且相關系數最大。

(3) 5種作物在不同雨型下產流產沙特性不同,且在雨強較大的Ⅲ雨型下各作物措施徑流深最深,土壤流失量最大;紅薯措施在不同雨型下產流量及土壤流失量較少,玉米措施在不同雨型下產流量及土壤流失量較大。

綜上,紅薯作為一種經濟作物,是黃土高原丘陵溝壑區坡耕地水土流失防治的優選作物,而玉米由于植株特性及耕種方式的特點,不適于研究區內坡耕地的推廣選種。