禪宗美學(xué)對(duì)美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)創(chuàng)作主題的影響

李陽(yáng)

摘 要:二十世紀(jì)中期以后,禪宗美學(xué)思想風(fēng)靡于美國(guó)藝術(shù)領(lǐng)域,一大批勇于探索革新的前衛(wèi)藝術(shù)家通過自身的創(chuàng)作實(shí)踐對(duì)禪的精神進(jìn)行解讀和演繹。在禪的影響之下,美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)呈現(xiàn)出新的態(tài)勢(shì),禪宗超越個(gè)體生命局限的般若智慧為戰(zhàn)后藝術(shù)家拓寬了視野,也豐富了藝術(shù)表現(xiàn)的主題。一些戰(zhàn)后藝術(shù)家從自身的禪修實(shí)踐以及東方禪書畫作品中獲得靈感啟發(fā),他們將禪的精神引入到藝術(shù)創(chuàng)作,將坐禪中的冥想狀態(tài)以及渾融一體的時(shí)空觀念作為藝術(shù)創(chuàng)作的主題,通過作品使觀賞者獲得流動(dòng)的時(shí)空體驗(yàn)以及精神的自由超脫。

關(guān)鍵詞:禪宗美學(xué);美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù);創(chuàng)作主題;冥想;時(shí)空一體性

中圖分類號(hào):J13/17

文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1671-444X(2020)01-0018-05

國(guó)際DOI編碼:10.15958/j.cnki.gdxbysb.2020.01.003

Abstract:After the mid-20th century, Zen aesthetics was prevalent in the field of American arts with a large number of innovative avant-garde artists who daringly interpreted and conducted Zen spirit in their own creative practices. Under the influence of Zen, a new trend emerged in the postwar American art. The wisdoms of Zen that transcend the limits of individual life broadened the horizons of post-war American artists and enriched their themes of artistic expression. Getting inspired from their meditation practices and Oriental Zen paintings and calligraphy works, some postwar artists applied Zen spirit into their artistic creation and adopted their sitting meditation and the integrating concept of time and space as the themes for their artistic creations. In addition, by appreciating their works, the viewers can get an experience of the fluid time and space and acquire the spiritual freedom and detachment.

Key words:Zen aesthetics; postwar American art; creative theme; meditation; integration between time and space

二十世紀(jì)中期以后,禪宗美學(xué)思想風(fēng)靡于美國(guó)藝術(shù)領(lǐng)域,一大批勇于探索革新的前衛(wèi)藝術(shù)家通過自身的創(chuàng)作實(shí)踐對(duì)禪的精神進(jìn)行解讀和演繹。在禪的影響之下,美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)呈現(xiàn)出新的態(tài)勢(shì),禪宗超越個(gè)體生命局限的般若智慧為戰(zhàn)后藝術(shù)家拓寬了視野,也豐富了藝術(shù)表現(xiàn)的主題。一些戰(zhàn)后藝術(shù)家從自身的禪修實(shí)踐以及東方禪書畫作品中獲得靈感啟發(fā),他們將禪的精神引入到藝術(shù)創(chuàng)作,將坐禪中的冥想狀態(tài)以及渾融一體的時(shí)空觀念作為藝術(shù)創(chuàng)作的主題,通過作品使觀賞者獲得流動(dòng)的時(shí)空體驗(yàn)以及精神的自由超脫。

一、藝術(shù)詮釋純?nèi)挥X知狀態(tài)下的冥想

隨著曹洞宗禪法的盛行,坐禪在美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家群體中日益風(fēng)靡,包括勞瑞·安德森、理查德·塔特爾、艾格尼絲·馬丁在內(nèi)的很多戰(zhàn)后藝術(shù)家都有過禪修實(shí)踐的經(jīng)歷,在美國(guó)東西海岸的各類禪修中心聚集著數(shù)量可觀的藝術(shù)家群體。可以說,美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家通過坐禪對(duì)禪宗有了更為直接的體悟,坐禪中的冥想狀態(tài)為他們打開了全新的知覺體驗(yàn),一些前衛(wèi)藝術(shù)家以冥想作為創(chuàng)作的主題,嘗試通過藝術(shù)創(chuàng)作將冥想狀態(tài)加以呈現(xiàn)。

美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家對(duì)冥想狀態(tài)的親證體驗(yàn)為其提供了主題表現(xiàn)的靈感。藝術(shù)家勞瑞·安德森描述了她個(gè)人的冥想經(jīng)歷:“經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間的冥想,當(dāng)我睜開眼睛的時(shí)候,我的周邊視覺增加了大約十度,就像通過超廣角鏡頭來觀察事物一樣,當(dāng)這種情形第一次出現(xiàn)時(shí),我感到我是第一次以建筑師的方式在理解空間,空間變成了純粹的體驗(yàn),沒有什么地方比別的地方更重要”。[1]201禪宗將冥想視為坐禪的基礎(chǔ)功課,是禪修者實(shí)現(xiàn)禪定狀態(tài)的途徑,通過呼吸調(diào)整身心并將人的心思意念專注于某一感知對(duì)象,進(jìn)而從俗世的欲念紛擾中解脫出來實(shí)現(xiàn)心靈的超脫無礙。冥想過程的實(shí)現(xiàn)首先需要將主體自身的精神完全放空以至達(dá)到一種意識(shí)歸零的“無我”狀態(tài),在此狀態(tài)下,所有現(xiàn)實(shí)世界的界限與壁壘以及肉身感逐漸消失,當(dāng)意識(shí)逐漸向空無靠近,人的精神空間卻是在向無限逐漸增大,冥想主體最終將擺脫肉身的束縛成為純粹的精神完全體,此時(shí),無限的可能性存在于精神世界與空間感知上。通過冥想,主體的心靈世界與無限的宇宙空間達(dá)到了融合,當(dāng)個(gè)體生命的有限性被消融,短暫與永恒的界限也隨之湮滅,有限與無限在冥想主體的心靈中相即圓融。

美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家通過自身的習(xí)禪經(jīng)歷對(duì)冥想狀態(tài)有直觀而深刻的體驗(yàn),并在藝術(shù)創(chuàng)作與冥想之間找到了某種共通性:即一種純?nèi)坏挠X知(bareattention)[2]34。因此,他們以冥想為主題進(jìn)行創(chuàng)作,將藝術(shù)詮釋為一種純?nèi)挥X知狀態(tài)下的冥想,通過藝術(shù)作品引發(fā)的冥想狀態(tài)來探討精神的無限性。藝術(shù)中的純?nèi)挥X知狀態(tài)表現(xiàn)在審美體驗(yàn)中,藝術(shù)中的審美體驗(yàn)首先是訴諸于視聽的耳目感官體驗(yàn),審美主體對(duì)審美客體產(chǎn)生出積極的審美注意,達(dá)到“用志不分,乃凝于神”的聚精會(huì)神的心理狀態(tài),通過這種凝神觀照將審美注意力聚凝在審美對(duì)象上,對(duì)審美客體的外在形式產(chǎn)生出直覺的審美愉悅。這種凝神觀照既存在于藝術(shù)欣賞中也存在于藝術(shù)創(chuàng)作中,美國(guó)藝術(shù)批評(píng)家馬克·艾普斯坦指出,這種全神貫注的凝神狀態(tài)對(duì)藝術(shù)家來說并不陌生,無分辨的意識(shí)是許多藝術(shù)家在創(chuàng)作過程中必不可少的意識(shí)狀態(tài)。[1]31戰(zhàn)后藝術(shù)家以審美體驗(yàn)中審美主體純?nèi)坏挠X知狀態(tài)為契機(jī),通過具有空無感的表現(xiàn)形式使審美主體的感官體驗(yàn)實(shí)現(xiàn)一種暫時(shí)性的關(guān)閉狀態(tài),將感官由外在的體驗(yàn)引入審美主體自身,當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的凝視作品時(shí),審美主體猶如打開了一種全新的知覺,在一個(gè)精神完全體的世界中探索關(guān)于宇宙的秘密。也可以說,它會(huì)將審美主體消融進(jìn)隱藏著萬千奧秘且從未涉足過的超知覺的神秘領(lǐng)域。精神分析學(xué)家克里斯托弗·博拉斯將前衛(wèi)藝術(shù)作品所帶來的冥想狀態(tài)稱為一種“美學(xué)時(shí)刻”,審美的瞬間涉及到主觀的和諧,在這種和諧中,主體感到被客體的精神維系在對(duì)稱與孤獨(dú)之中,在這樣的默然時(shí)刻,博拉斯認(rèn)為這是一種“突然感到敬畏的時(shí)刻……是一個(gè)自我和客體相互增強(qiáng)、相互信息交流的時(shí)刻”[2]32,主體和客體在這種時(shí)刻的符咒下失去了自身的邊界,心靈之門也隨之敞開。

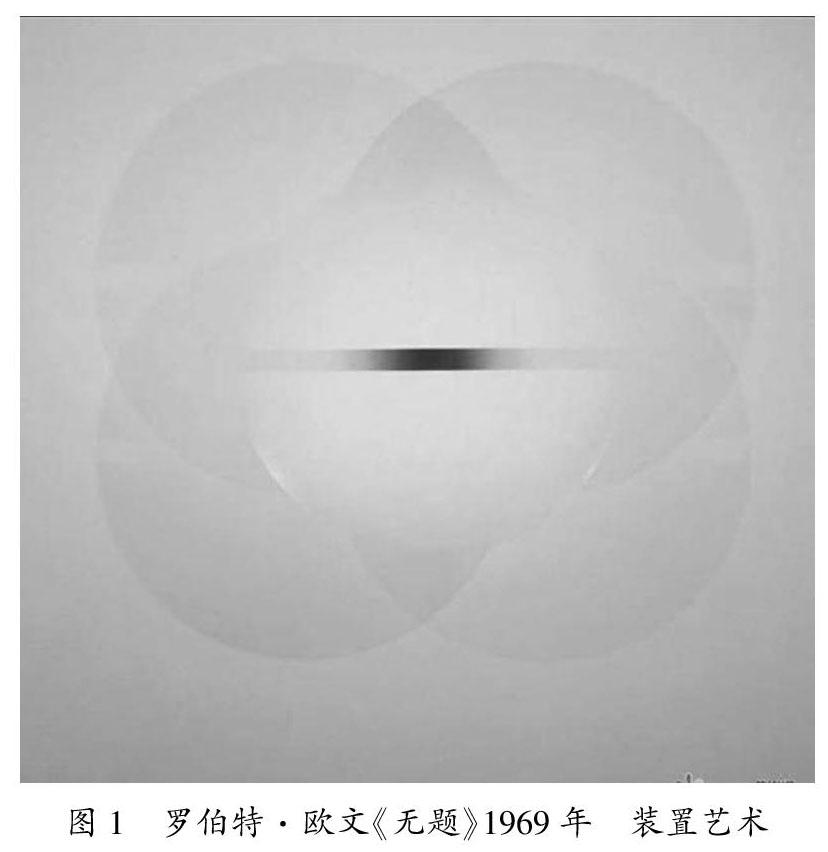

藝術(shù)家羅伯特·歐文將藝術(shù)視為一種冥想訓(xùn)練。歐文意識(shí)到大多數(shù)情況下欣賞者想要的并不是完全的冥想狀態(tài),所以他需要將欣賞者拉入到他的冥想計(jì)劃中,他在白色的底面上畫出紅色或者綠色的小圓點(diǎn),使畫面看起來在發(fā)光,并且把畫布微微彎曲,讓其棱角伸向觀賞者。通過此種方式,他將觀賞者的全部注意力集中于“一點(diǎn)”之上并使之能夠較長(zhǎng)時(shí)間的保持這一狀態(tài),從而將藝術(shù)欣賞變成一種冥想訓(xùn)練。與大多數(shù)藝術(shù)作品相比,歐文的作品效果無法通過翻拍的照片傳達(dá),需要一種直觀的視覺體驗(yàn)。藝術(shù)雜志編輯菲利普·萊德曾描述觀看歐文作品的感受:“在羅伯特·歐文的作品中,人們首先看到的是一個(gè)完美無暇的白色平面,大約七英尺見方,除此之外別無他物。需要經(jīng)過一段時(shí)間,大約一分鐘、兩分鐘或者三分鐘,觀眾才會(huì)意識(shí)到一個(gè)模糊的、形狀不規(guī)則的物體。它似乎從白色平面上露出來,位置大致居中,它的顏色如此柔和以至于不可能用它來定義看到的東西是什么。只能用類似于能量的質(zhì)地對(duì)其加以形容。”[1]225可以說,歐文以一種禪意的方式在作品與欣賞者之間制造出一種微妙的審美相遇,在對(duì)作品的觀賞過程中欣賞者可以進(jìn)入冥想狀態(tài)從而使個(gè)人的精神通達(dá)整個(gè)宇宙,感知無限的可能性,由此獲得精神的自由與超脫。

藝術(shù)家理查德·塔特爾同樣將藝術(shù)定義為冥想,他的創(chuàng)作本身亦是一種冥想狀態(tài)。正如奧根·赫里格爾《箭術(shù)與禪心》中對(duì)禪者拉弓狀態(tài)的描述那樣,塔特爾將他的作品從其他維度中拉出來,在空間與時(shí)間中變得松散。他于1971至1974年間創(chuàng)作的“金屬絲”系列作品以三種不同的方式完成:一些沿著釘在墻上的釘子排列的紙板;然后將兩根石墨線之間的導(dǎo)線連接起來,并在中間切開;最復(fù)雜的是由三條相互關(guān)聯(lián)的線組成的線條,一條是鉛筆線、一條是沿著這條線延伸然后固定在一個(gè)或者多個(gè)點(diǎn)上的線,以及這條線的陰影部分。一位觀摩過他創(chuàng)作過程的欣賞者描述了理查德·塔特爾“金屬絲”系列作品的整個(gè)創(chuàng)作過程:“在第一個(gè)階段,開始時(shí)藝術(shù)家手里拿著鉛筆,平行地站立。他第一次靠近白色的墻,身體筆挺但是并不緊張,他的身體圍繞著自己的中軸放松,他的腳從來沒有穿鞋,是直接接觸地面。鉛筆直到經(jīng)過一段時(shí)間的適應(yīng)和定位之后才開始使用。他用伸開的手臂來測(cè)量可用的空間,肩膀和手臂處于放松狀態(tài),然后是一個(gè)非常平靜的時(shí)刻,藝術(shù)家在這個(gè)時(shí)刻低下頭進(jìn)入自己的內(nèi)心,當(dāng)他最終抬起頭時(shí),繪畫階段就開始了。”[1]243另一位欣賞者對(duì)創(chuàng)作過程的第二個(gè)階段進(jìn)行了如下描述:“每一條線都是經(jīng)過深思熟慮而非常平和的,線條的繪畫由創(chuàng)作者整個(gè)手臂的移動(dòng)而形成,每一條線都是在統(tǒng)一的目標(biāo)下完成,線條上的細(xì)微凸起反映出塔特爾的脈搏跳動(dòng)。”[1]244通過以上兩名欣賞者的描述可以看出,塔特爾對(duì)藝術(shù)創(chuàng)作的理解即是一種冥想的能量,他曾說:“我發(fā)現(xiàn)一件藝術(shù)作品就是一種冥想的能量,不論是我本人的觀看與創(chuàng)作或是欣賞者的觀看與理解從本質(zhì)上來說沒有區(qū)別。”[1]241的確,對(duì)理查德·塔特爾作品的欣賞會(huì)使觀賞者處于類似于冥想的狀態(tài),他們需要花時(shí)間去凝神注視畫面、專注于那些石墨、金屬絲以及陰影所組成的線條,在這種意識(shí)高度集中狀態(tài)下欣賞者形成了某種審美陶醉,有限與無限、瞬息與永恒消融于欣賞者的精神世界中。

藝術(shù)家艾格尼絲·馬丁擅于對(duì)網(wǎng)格狀線條進(jìn)行描繪,通過這些網(wǎng)格狀線條所引發(fā)的冥想狀態(tài)探討自身與宇宙空間之間的奧秘。她在畫面中繪制出整齊安靜的網(wǎng)格與線條,這些緊迫而頑強(qiáng)的橫線或豎線如同光線穿過畫布,給人的第一感覺是完美的規(guī)律性,如同完美和諧的萬物表象。但是仔細(xì)觀察之后就會(huì)發(fā)現(xiàn)那些線條的輕微顫動(dòng)以及顏色的不均勻,它們?nèi)缤√崆俚念澮舭泐l繁出現(xiàn),這些橫豎交匯的線條揭示了生命本身的變動(dòng)不居,小我在佛性中的失衡乃至死去,整個(gè)畫面所呈現(xiàn)的正是禪宗面對(duì)生命失衡與失序的淡然與肯定。艾格尼絲·馬丁曾明確表示自己的這一創(chuàng)作靈感來源于中國(guó)道教以及六祖慧能等禪宗祖師。[1]212-219作品中的網(wǎng)格構(gòu)圖與線條是一種無限、無因果、無形式的虛空,然而這一切又是對(duì)佛性的靜默觀想。在艾格尼絲·馬丁如禪宗般平靜的網(wǎng)格和線條繪畫面前,欣賞者禁不住想屏住呼吸,仿佛呼吸會(huì)打擾到這些脆弱不安的線條,它們并不是為了被閱讀和觀看,而是在那里注視著觀看者等待被回應(yīng),為純粹的內(nèi)心情感世界提供某種神秘的觸發(fā),她的畫作能夠引發(fā)觀看者的冥想狀態(tài)使人從自然以及自身的本性中脫離出來。

由此可見,美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家從自身坐禪的親證體驗(yàn)出發(fā),將冥想狀態(tài)中的知覺體驗(yàn)與藝術(shù)創(chuàng)作相聯(lián)系,通過空無的作品形式將審美主體引入冥想境地,并以對(duì)冥想狀態(tài)的呈現(xiàn)作為藝術(shù)創(chuàng)作的重要主題。

二、藝術(shù)呈現(xiàn)身體感知下的時(shí)空一體性

在美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)創(chuàng)作中,藝術(shù)作品所展現(xiàn)的時(shí)空已經(jīng)不再是一般意義上的物理時(shí)空,戰(zhàn)后藝術(shù)家通過作品對(duì)時(shí)空概念進(jìn)行了全新的演繹。受到禪的時(shí)空觀念之影響,一些戰(zhàn)后藝術(shù)家通過打破物理時(shí)空與自然秩序來進(jìn)行藝術(shù)構(gòu)思,在藝術(shù)作品中將時(shí)間與空間融為一體,呈現(xiàn)出時(shí)空的流動(dòng)性與無限性。不僅如此,戰(zhàn)后藝術(shù)家樂于強(qiáng)調(diào)身體的在場(chǎng),通過藝術(shù)作品展現(xiàn)身體感知下的時(shí)空一體性是美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)創(chuàng)作的共通之處。

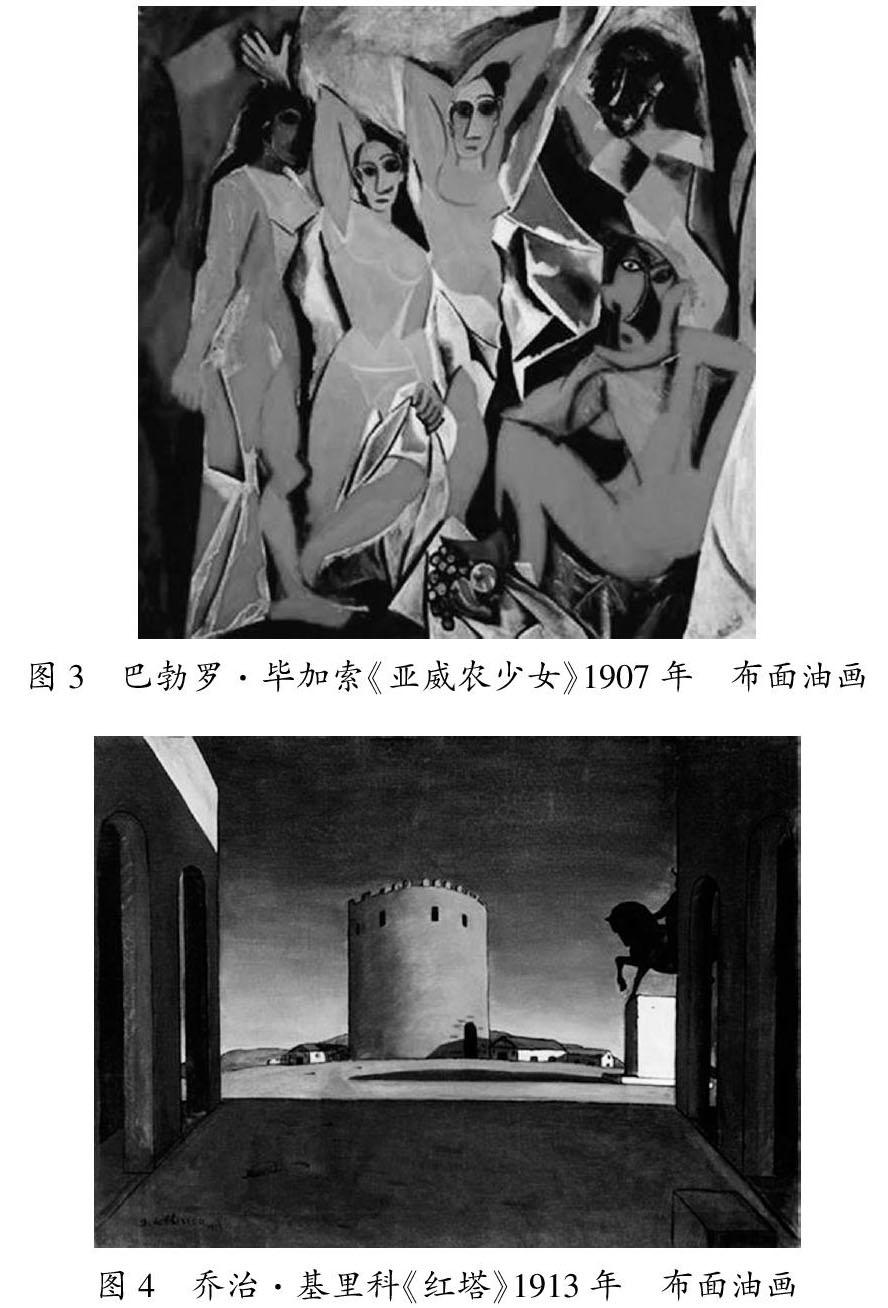

西方傳統(tǒng)藝術(shù)對(duì)時(shí)空的呈現(xiàn)是瞬間而靜態(tài)的,時(shí)間與空間在藝術(shù)作品中處于彼此分離的狀態(tài)。錢穆先生曾指出,中國(guó)與西方對(duì)時(shí)空的理解有很大的不同,中國(guó)人談?wù)撌澜纾滥耸侵笗r(shí)間,而界是指空間,時(shí)間與空間在中國(guó)傳統(tǒng)中是合為一體的。相比之下,西方人往往注重空間的向外擴(kuò)大,而不注重時(shí)間的向后綿延。因此,對(duì)于西方人而言,即使他們也進(jìn)行關(guān)于時(shí)間與空間關(guān)系的探討,但是卻不將時(shí)空作為一個(gè)整體來看。事實(shí)確是如此,在西方二元論思維傳統(tǒng)之下,西方慣于將時(shí)間與空間分而視之,時(shí)間與空間是彼此分離的兩個(gè)獨(dú)立概念,相對(duì)于時(shí)間概念,西方傳統(tǒng)哲學(xué)更注重對(duì)空間的探索,導(dǎo)致了就空間論空間的西方傳統(tǒng)。西方的這種時(shí)空觀念反映在藝術(shù)作品中表現(xiàn)為對(duì)瞬息時(shí)間單位內(nèi)的空間感的突出強(qiáng)調(diào),雕塑家羅丹宣稱“偉大的藝術(shù)家都是探索空間的。”[3]14為了更好的展現(xiàn)瞬息性的空間感,以繪畫為代表的西方傳統(tǒng)藝術(shù)以單點(diǎn)透視為原則,輔以明暗對(duì)比關(guān)系的描繪,以固定的視點(diǎn)精確描摹局部視野下處于靜止?fàn)顟B(tài)的客觀物象,展現(xiàn)瞬間性的物理時(shí)空。畫面中的視覺空間因?yàn)楣潭ㄒ朁c(diǎn)的選取而呈現(xiàn)出靜態(tài)效果,作品展現(xiàn)的審美空間與現(xiàn)實(shí)空間相吻合,使得西方傳統(tǒng)繪畫的寫實(shí)性與嚴(yán)謹(jǐn)性尤為突出。二十世紀(jì)之后,以立體主義、未來主義、超現(xiàn)實(shí)主義為代表的西方現(xiàn)代藝術(shù)對(duì)時(shí)空概念予以重新闡釋,畢加索、賈科莫·巴拉、喬治·基里科等藝術(shù)家通過取消畫面縱深感、采用多視點(diǎn)構(gòu)圖、將不同時(shí)間點(diǎn)的不同物態(tài)交錯(cuò)并置于畫面等創(chuàng)作方式試圖打破西方傳統(tǒng)藝術(shù)中的物理時(shí)空,展現(xiàn)時(shí)空的相對(duì)性,使整個(gè)畫面的時(shí)空效果迥異于傳統(tǒng)繪畫作品。然而,應(yīng)該指出的是,西方現(xiàn)代藝術(shù)家在創(chuàng)作中對(duì)時(shí)空的刻意強(qiáng)調(diào)反而顯現(xiàn)出有意為之的思維痕跡,時(shí)間與空間雖然并置于藝術(shù)作品中卻無法做到真正融合,因此西方現(xiàn)代繪畫傳達(dá)出明顯的荒謬感。藝術(shù)家在創(chuàng)作中人為地并置時(shí)間與空間,其思想根源仍然無法脫離二元論的思維傳統(tǒng),從這一層面上來看,時(shí)間與空間在西方現(xiàn)代藝術(shù)中仍然處于彼此分離的狀態(tài)。

二戰(zhàn)之后,美國(guó)前衛(wèi)藝術(shù)中所呈現(xiàn)的時(shí)空既不同于西方傳統(tǒng)藝術(shù)也不同于西方現(xiàn)代藝術(shù),戰(zhàn)后藝術(shù)家以身體感知為依托使藝術(shù)作品中的時(shí)空既有時(shí)間的流動(dòng)性又有空間的延展性,將時(shí)間與空間融為一體。實(shí)際上,戰(zhàn)后藝術(shù)家對(duì)時(shí)空的呈現(xiàn)與禪的時(shí)空觀有著密切的關(guān)聯(lián)。禪宗以心為本體來建構(gòu)世界,對(duì)于禪宗而言,世界本身是一個(gè)幻象,以理性為原則建立起來的物理時(shí)空規(guī)定性并不存在,時(shí)空乃是以心為基礎(chǔ)任意組合而成的,需要通過人的知覺加以把握。中國(guó)古典文藝作品中所展現(xiàn)的“石上栽花、空中掛劍”“雪埋夜月深三尺,陸地行舟萬里程”這般境界正體現(xiàn)了禪的時(shí)空互攝與意境圓融。受此啟發(fā),二十世紀(jì)中期以后,無限的或者說無界限的時(shí)空暗示在戰(zhàn)后藝術(shù)家中間流行起來,以身體感知為參照的時(shí)空效果在藝術(shù)作品中頻繁呈現(xiàn)。藝術(shù)家菲利普·帕維亞描述了當(dāng)時(shí)的狀況:這種描繪時(shí)空的方式在凱奇藝術(shù)俱樂部的藝術(shù)家中頗為流行,是這些藝術(shù)家特別關(guān)注的手法。他認(rèn)為,這是東方禪畫中習(xí)慣運(yùn)用的三度空間效果,與西方傳統(tǒng)繪畫中的陰影效果和線性透視技巧全然不同,東方的透視始于一種無限遼闊與事物無窮盡的感知,觀者最終將會(huì)在自己的心靈中忘卻了自己。[4]97

換言之,西方傳統(tǒng)藝術(shù)以觀察為創(chuàng)作方式,而禪則更樂于參與其中,這是一種與西方傳統(tǒng)透視技巧完全不同的時(shí)空意識(shí)。受到這種時(shí)空意識(shí)的啟發(fā),美國(guó)前衛(wèi)藝術(shù)家將身體感知視為傳達(dá)時(shí)空意識(shí)的重要媒介,出現(xiàn)了以身體感知下時(shí)空一體性為表現(xiàn)主題的大量作品。藝術(shù)家馬克·托比的繪畫作品以線條來展現(xiàn)時(shí)間與空間的深度,通過類似書法筆觸的線條展現(xiàn)身體感知下的時(shí)空一體性。在作品《新月》中,具有中國(guó)書法特征的線條將筆觸的流動(dòng)性帶入畫面,使畫面呈現(xiàn)出時(shí)間性的流動(dòng)感,而線條在畫面中鋪設(shè)成的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)又為畫面搭建起一個(gè)視覺空間,托比由動(dòng)感線條所組成的新三度空間常被稱之為“多元空間”,在這個(gè)空間中,時(shí)間的流動(dòng)性與空間的延展性實(shí)現(xiàn)了某種融合,這種融合正是通過創(chuàng)作中的身體書寫態(tài)勢(shì)連接在一起的。

日裔美國(guó)藝術(shù)家森萬里子的裝置藝術(shù)作品《幽浮波》同樣以展現(xiàn)心理時(shí)空為主題。這件作品運(yùn)用西方數(shù)碼影像科技通過人的身體感知將時(shí)空呈現(xiàn)為心理時(shí)空,對(duì)“萬物皆空,唯系一念”的禪宗境界予以精妙闡釋。作品的外觀充滿科技感,是一個(gè)像水滴狀的UFO飛船,長(zhǎng)三十四英尺,高十七英尺,撐離地面約五英尺。觀賞者可沿著一座扶梯進(jìn)入船艙斜躺于符合人體工程學(xué)原理研制的座墊中,座椅頭部設(shè)有腦波訊號(hào)器等電子裝備,通過該設(shè)備對(duì)人腦活動(dòng)進(jìn)行掃描,體驗(yàn)者者稍一動(dòng)念,腦波信號(hào)就會(huì)影響和更改頭頂上的形象,在頭頂?shù)膱A頂映現(xiàn)出畫面,其視覺效果如天際奇景,幻化莫測(cè)。在談到創(chuàng)作理念時(shí)她指出:“我們常常只是看到現(xiàn)實(shí)世界的表象,也許我們看到的只是現(xiàn)實(shí)世界的一面,換言之,我們所看到的也許只是一種幻象。”[2]260時(shí)間與空間概念在這件作品中失去了物理規(guī)定性,身體感知與意念轉(zhuǎn)換是時(shí)空得以呈現(xiàn)的媒介,也可以說,這件作品所展現(xiàn)的時(shí)空乃是以心為基礎(chǔ)建構(gòu)的心理時(shí)空。

日本哲學(xué)家西田幾多郎曾指出,禪的時(shí)空意識(shí)“并不是面對(duì)空間本身,而是指自我所處的空間。”[4]31的確,在禪宗充滿無限感與流動(dòng)性的時(shí)空意識(shí)中,作品所呈現(xiàn)的時(shí)空不局限于作品本身,乃是一種創(chuàng)作者與欣賞者身處其中的時(shí)空體驗(yàn),而美國(guó)戰(zhàn)后藝術(shù)家在作品中所展現(xiàn)的正是以身體感知為媒介的一體性的時(shí)空。

結(jié) 語

實(shí)際上,二十世紀(jì)中葉之后,禪宗美學(xué)對(duì)美國(guó)藝術(shù)的浸潤(rùn)廣泛而深入,這種影響也不僅體現(xiàn)為藝術(shù)作品的主題,也體現(xiàn)為具體的創(chuàng)作方式、意象選取等多個(gè)方面,甚至影響到約翰·凱奇、阿德·萊因哈特、馬克·托比等前衛(wèi)藝術(shù)家的創(chuàng)作理念以及阿瑟·丹托等藝術(shù)理論家的理論認(rèn)知。可以說,禪宗所強(qiáng)調(diào)的直覺觀照以及自由超脫的生命境界為戰(zhàn)后藝術(shù)家提供了豐富的創(chuàng)作靈感,也為美國(guó)藝術(shù)指明了經(jīng)由藝術(shù)創(chuàng)作實(shí)現(xiàn)精神自由的道途。

參考文獻(xiàn):

[1] Bass,Jacquelynn.SmileoftheBuddha:EasternphilosophyandWesternartfromMonettotoday[M].London:UniversityofCalifornia,Ltd.

[2] Baas,J.Y.&,Jacob,M.J.BuddhaMindinContemporaryArt[M].Oakland,CA:UniversityofCaliforniaPress,2004.

[3] 羅丹述,葛賽爾.羅丹藝術(shù)論[M].傅雷,譯.北京:中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社,2001.

[4] 海倫·威斯格茲.禪與現(xiàn)代藝術(shù):現(xiàn)代東西方藝術(shù)互動(dòng)史[M].曾長(zhǎng)生,譯.臺(tái)北:典藏藝術(shù)家庭,2007.

(責(zé)任編輯:涂 艷 楊 飛)

貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(藝術(shù)版)2020年1期

貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(藝術(shù)版)2020年1期

- 貴州大學(xué)學(xué)報(bào)(藝術(shù)版)的其它文章

- 貴州彝族鈴鐺舞的藝術(shù)特征與文化傳承研究

- 祝壽圖像的文化藝術(shù)價(jià)值

- 元代少數(shù)民族畫家群體研究

- 文人畫中的肉身性特征

- 山東文人葉承宗雜劇評(píng)點(diǎn)考論