盧卡斯?費爾茲曼:撐起一片天空,任你飛翔

Lucy Lu

法拉隆島(FarallonIslands ), 2015

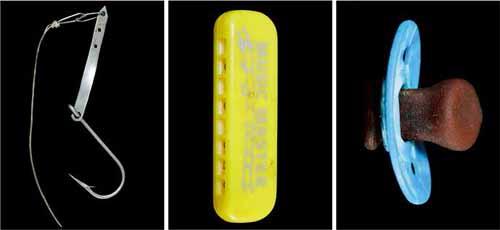

《海鷗咒符》(Gull Juju Archiv,Gull意思是海鷗,Juju一詞來自非洲,意為魔法——作者注)的畫面,乍看像兒童零食附贈的小玩具,如狗娃兒史諾比,溫馨而有趣,但是得知這是海鷗在美國加州大陸上啄食或誤吞到食囊中并回到法拉隆島巢穴里嘔吐出來的人造垃圾,畫面瞬間變為觸目驚心。

鑰匙、銀行卡殘片和魚鉤會對鳥兒造成多大的傷害?人類生產和殘留的垃圾,被生物遷移,停留在某處或在極為罕見的地方被發現。而在太平洋的更遠處是大太平洋垃圾帶,面積幾乎和歐洲中部一樣大,無數的塑料碎片在那里無休止地旋轉漂浮。

這份圖像檔案會讓人想對瑞士攝影師盧卡斯·費爾茲曼(Lukas Felzmann)和他的作品一探究竟。

海鷗咒符之藍格(Gull Juju, BlueGrid ),法拉隆島,2015

費爾茲曼1959年出生于蘇黎世,1981年在舊金山藝術學院獲得美術碩士學位,初衷只想學一年藝術,卻至今已在斯坦福大學藝術與藝術史系任教25年,并出版了6部攝影書。他曾在美國、瑞士、德國、埃及、哥倫比亞和法國參展,曾獲得瑞士、美國國家藝術基金獎項和古根海姆獎,德國卡塞爾國際攝影獎和西班牙攝影節年度最佳國際攝影獎等眾多獎項。

費爾茲曼幾十年來持續關注人類和環境關系,因此他的作品可以認為是一位生態學家以圖像語言完成的匯總報告或日志。《瀕臨絕種生物的房間》(The Room for Endangered Species,1991)影像裝置作品開啟了他攝影師兼生態學家的工作旅程;《鳥群》系列作品中既有發現鳥群富有節奏“舞蹈”的驚喜時刻,也有關注鳥類生存空間的沉思;《降落》《在水之間》等系列作品中,還表現出攝影師理性及科學應對自然災害的冷靜和智慧。

除“歐洲”和“印度”作品系列外,費爾茲曼的作品中鮮見人的身影,他多次穿越未開發或常規地圖上找不到的某些區域,荒無人煙,仿佛生活都已停滯。如此,他的創作偏愛隱喻,看似漫無目的,卻讓人無法忽視作品中捕捉到的人的生活痕跡和對環境的影響。

在費爾茲曼的黑白作品中,觀者會看到自然災害后的畫面,如斷裂及沉沒水中的道路、破敗甚至傾倒的房屋等,但畫面中人們感受到的不是自然的肆虐和殘暴,以及令人沮喪的感傷和凄涼,而是從生態學家角度對人和自然關系的再解讀。人類為私利無節制的改變地貌,對待對自然的“無畏”和突兀、無顧忌的探索和破壞會使自身成為受害者。

費爾茲曼自認作品深受“新地形:人為改變的風景攝影展”(New Topographics:Photographs of a Man-Altered Landscape,1975)及新地形攝影代表人物羅伯特·亞當斯(Robert Adams)影響。“新地形攝影”關注人造景觀的侵入,到1980年代發展到高潮,而費爾茲曼今天的作品也許可以被認為用影像語言對“人為改變的風景”給出了一個終結答案:人類影響力被削弱,已經廢棄甚至傾倒的房屋都以廢墟的形式宣告了人類的失誤和結果,將空間再度歸還給自然。

鳥群(Swarm)Nr. 92-23,加利福尼亞州,2011

薩克拉門托山谷邊緣 (Along the Margin of the Valley ),2009

對話盧卡斯·費爾茲曼

您出生在出版商家庭,年輕時成了攝影師,在做職業選擇的時候,什么對您來說是最重要的?

盧卡斯·費爾茲曼:在瑞士,我有很長一段時間想成為小學教師,但在大學畢業、正式教課之前,我想至少在國外學習一年攝影和藝術。能借助于蘇黎世州的支持在舊金山學習藝術,對20多歲的年輕人而言,是非常棒的機會。我有機會了解了新的語言和文化,可以脫離故鄉的羈絆并有時間思考未來的生活。因此,我很快決定要成為一名藝術家。

雕塑是您非常喜歡的藝術形式,相機是絕佳的工具,將您創作的雕塑和想法“固定住”。對您來說,將自己動手創造的雕塑作品作為拍攝對象很重要嗎?

盧卡斯·費爾茲曼:對我來說,攝影和雕塑是彼此密切相關的藝術形式。拍照意味著將三維立體轉換為二維平面。相當長的時間里我都在做雕塑作品,然后將其拍攝下來,或者說在攝影中以雕塑的形式進行空間演繹。

您是一位藝術攝影師,同時也會被認為是生態學家,您如何做到兩種身份之間的平衡?

盧卡斯·費爾茲曼:很遺憾我不認為自己是生態學家,雖然從生態學角度出發和思考對創作非常重要。我能夠做到的最好的事情是:人們仔細觀察我的作品,而后會意識到“我在這里并生活在此刻,同時我的生活和自然的關聯是不可逆轉的”。只有我們意識到和自然的彼此相關性和依賴性,才可以將我們自己從未來的環境災難中拯救出來。

工作室 (Studio ), 舊金山,2004

土坯墻 (Adobe Wall ), 新墨西哥州,1985

《鳥群》系列里,人們看到神秘的“舞蹈”和令人難以置信的“自由畫面”,您想借此表達什么?

盧卡斯·費爾茲曼:這個系列讓我感興趣的是鳥群令人驚嘆的美麗,動作雖復雜但整齊劃一如同軍事飛行表演。鳥兒們沒有指揮卻可以做到如此統一,簡直不可思議。社會中人類組織總是需要一個指揮者或機構才能做到,沒有機構的掌控對人類來說是不習慣的,但在自然界中卻很常見。很久以前,我們或許知道怎么做到,但這種能力或技能一直存于潛意識中,我們因不需要而生疏了。鳥群的運動像一種語言,人類憑直覺能理解,但卻不可言說。

玻璃碎片(Glassfield ),內華達州,2004

黑白照片在您的創作中較為常見,作為風景攝影師,特別是在拍攝人煙稀少地區時,哪些要素會影響到最終作品的呈現?

盧卡斯·費爾茲曼:一部成功的攝影作品能夠多次重復觀看或可以長時間的觀看。我希望作品會蘊含雙重含義:不只是在展示某個地方或某個物體,也是在展現一種關聯性。隱喻對我來說比個性化更重要,盡管照片中會精準地展示非常多的細節,但我更喜歡那些“畫”外之意。

為什么在您的作品中,人在自然中的生活痕跡有很多,而具體人物卻很少?

盧卡斯·費爾茲曼:盡管被稱為風景攝影師,但我自認為是一位藝術家,關注人們和自然的關系及我們如何研究自然的流逝。假如只拍攝人類本身的話,畫面會更多關注性格和個體性,但讓我更感興趣的是人類行為,如他們如何掌控自然及留下痕跡。

《海鷗咒符》中,那些人造垃圾在開始時有可能被假想成被收集起來的玩具,當觀眾知道真相后,會感受到很大反差感,您為何這么做?

盧卡斯·費爾茲曼:在太平洋距離加利福尼亞大陸很近的法拉隆群島,我拍了動物、鳥、海邊的風景和地質特點。很快我對在島上從事研究的幾位科學家產生了興趣,尤其是他們的工作方式。我在想:科學家研究和理解的自然和藝術家到底有何不同?在拍攝他們的科研工具、工作地點的過程中,我發現一個舊筐上面寫著“海鷗咒符檔案”。筐里被一些少見的東西填滿:半張信用卡、兒童玩具、婦女用衛生棉條,魚鉤、破碎的金屬或塑料殘件,等等。我很疑惑這是什么,得到的答復是,它們是海鷗從大陸帶回來的。我馬上就意識到這是一份極有趣的“收藏”,人類垃圾通過鳥類的活動“被遷移”。后來,我意識到應該拍攝所有的收集物,因為鳥類的甄選過程已經完成。

鳥群(Swarm)Nr.192-16,加利福尼亞州,2011

稻田里的孤樹(Single Tree in Rice Field ),加利福尼亞州,2009

字典(Dictionary ),加利福尼亞州,2004

找到的書(Found Book ),加利福尼亞州,2018

你作品中也有自然災害后的畫面,比如《洪水》,但是影像并非展示大自然殘暴和令人悲傷的場景,相反顯得寧靜平和,這是為什么?

盧卡斯·費爾茲曼:我不是在闡釋和說明,而是在提出問題。工作時,無論在野外或在城市里,我都會沉浸在觀看相機之外的世界和如何成像,不想做太多思考。拍攝時,我總是追隨直覺并試著創作出具有吸引力和美感的畫面,在編輯過程中才會想更多畫面之外的事。

畫面中的“Stop”是一個警告嗎?

盧卡斯·費爾茲曼:是的,我們必須清楚,我們不能將這樣一個地球留給子孫后代。

海鷗咒符之三個條狀物(Gull Juju, ThreeVertical Objects ),法拉隆島,2015

洪水(Flood ),薩克拉門托山谷,2009

您常用什么樣的相機?是否有偏好?

盧卡斯·費爾茲曼:我通常會用一部專業數碼單反相機加上13×18厘米大畫幅膠片機。后者操作慢但精準,通常會讓我沉浸在思考中,極具優點。在將膠卷沖洗出來以前,我并不知道最終畫面如何,不可預知相對于已知會激發更好的創造力。