格物致知 品真味玄

——“第二屆品真格物——全國青年工筆畫作品展”的學(xué)術(shù)品格

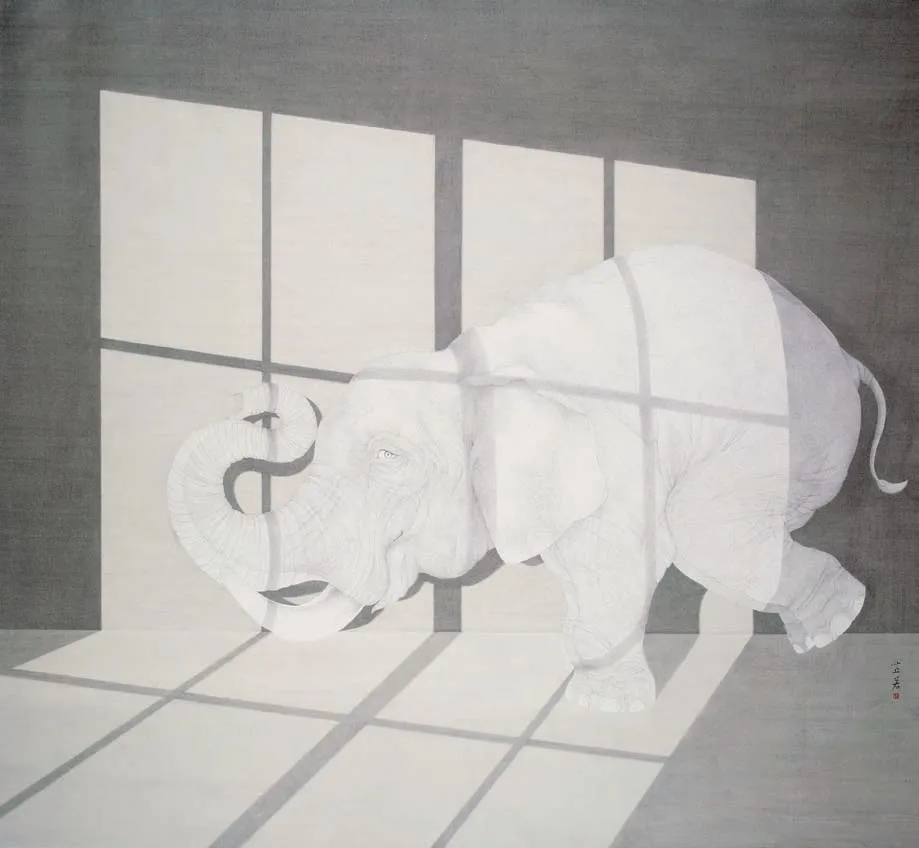

曹憲凱(山東)遠方之一 180cm×180cm

房婷(山東)筑·鑄 195cm×175cm

方瓊(天津)夢之翼190cm×110cm

安一輝(湖北)三斗晚煙180cm×97cm

工筆畫藝術(shù)的復(fù)興與繁榮可以說已然是當代美術(shù)創(chuàng)作的一個現(xiàn)實。20世紀以來中國工筆畫的發(fā)展與演進,更賦予了這一具有悠久人文淵源與畫學(xué)傳統(tǒng)的畫科以廣闊的視野空間和鮮活的生命活力。歷史地來看,伴隨著近現(xiàn)代西學(xué)東漸,以及新中國成立后對中國畫的現(xiàn)實主義改造,在現(xiàn)實主義對南宗文人畫末流的理性批判中,探尋工筆畫的唐宋傳統(tǒng)與現(xiàn)實主義的融合,成為中國畫現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型進程中的主要創(chuàng)作思潮。20世紀80年代以來,隨著藝術(shù)觀念的不斷解放,新形勢、新材料、新探索又成為對單一的現(xiàn)實主義創(chuàng)作模式的消解,為工筆畫的多元與繁榮提供了可能。

探討當代中國工筆畫豐富而多元的時代格局、工筆畫創(chuàng)作學(xué)理與中國文化、文脈的關(guān)聯(lián)與演進,成為頗具學(xué)術(shù)意義的理論命題。基于這種構(gòu)想,天津畫院與中國美術(shù)家協(xié)會,先后兩次以“品真格物”為題,聯(lián)合舉辦全國青年工筆畫作品展,力圖從傳統(tǒng)文脈的視角,清晰地梳理出以青年畫家為主體的當代中國工筆畫創(chuàng)作的現(xiàn)實狀態(tài)。

“格物致知”,語出《大學(xué)》,是中國儒家思想的基本理論之一。或許可以說,“格物致知”是作為中國文化主體的儒家思想最接近形而上、最值得品味的一個命題。《大學(xué)》的開篇“大學(xué)之道”中指出:“古之欲明明德于天下者,先治其國;欲治其國者,先齊其家;欲齊其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先誠其意;欲誠其意者,先致其知;致知在格物。”后世儒家知識分子將《大學(xué)》中所稱之格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下稱為儒家的“八目”,認為修、齊、治、平的基礎(chǔ)在于格物致知,從而完成了整個儒家一套修身進德的功夫。這使得“格物致知”在中國文化思想中頗具認識論的色彩。

《大學(xué)》也罷,《中庸》也罷,無非是出自中國儒家重要經(jīng)典的《禮記》中闡釋“禮”的義理的兩篇文章。然而從中國學(xué)術(shù)史的角度來審視中國經(jīng)學(xué)史,則作為“三禮”之一的《禮記》最初并未立于先秦儒家的“六藝”,以及西漢時期立于學(xué)官的“五經(jīng)”。直至東漢學(xué)者鄭玄分別給《儀禮》《周禮》《禮記》分別做了注解之后,經(jīng)學(xué)史上才出現(xiàn)了“三禮”的概念。漢末《禮記》才得以獨立成書,此后講習(xí)《禮記》者漸多,直到唐代《禮記》方才取得了儒家經(jīng)典的地位。從漢末到明清,就“三禮”來說,盡管《儀禮》《周禮》兩書的體例比較完整,而《禮記》的學(xué)術(shù)地位越來越高。雖然《禮記》是沒有什么體例可言的儒學(xué)雜編,但從對社會文化以及人們的思想影響來說,《禮記》遠比《儀禮》《周禮》遠大。這是一個應(yīng)在思想、文化史上引起足夠重視的,足以值得注意的現(xiàn)象。綜合《禮記》四十九篇對“禮”的作用和意義的闡述的“記”,其中包含儒家思想史料相當豐富,而結(jié)構(gòu)比較完整的首推《大學(xué)》《中庸》兩篇儒家論文。從中或許可以看到整個儒家,對宇宙人生的一系列見解與態(tài)度的認識論范疇。無怪乎南宋理學(xué)家朱熹于公元1190年(南宋光宗紹熙元年),在福建漳州將《大學(xué)》《中庸》從《禮記》中拈出而單獨成書,并和《論語》《孟子》匯集為“四書”,并刊著《四書章句集注》,從而奠定了宋代理學(xué)以天理為本體論的原理基礎(chǔ),具有劃時代的意義。宋代是理學(xué)昌明的時代,“格物窮理”的論說成為宋代理學(xué)最具有原理性質(zhì)的核心命題。然而對“格物致知”的真正含義的訓(xùn)詁與解釋,是儒學(xué)思想史上莫衷一說的千年聚訟。明末學(xué)者劉宗周即曾說過:“格物之說古今聚訟有七十二家。”直至宋代程朱理學(xué)派,方才形成漸趨歸一的論說。無論是程頤所謂:“格,至也,謂窮至物理也。”還是程顥所稱:“格,至也。窮理而至于物,則物理盡。”以及朱熹所訓(xùn):“格,至也。物,由事也窮推至事物之理,欲其極處無不到也”。都共同將“格物致知”闡釋為只有在窮事物之理,盡事物之性的過程中,我們才能更便于把握作為道的法則的天理。朱熹更是破天荒為《大學(xué)》分經(jīng)傳,而補第五章格物之傳,凡一百三十四字。謂“學(xué)者及凡天下之物,莫不因其已知之理,而益窮之,以求至乎其極。至于用力之久,而一旦豁然貫通焉。……此謂物格,此謂知之至也。”在其《答江德功書》中曾進一步闡釋了補傳所謂“即物窮理”云,“人莫不與物接。但或徒接而不求其理,或粗求而不究其極,是以雖與物接而不能知其理之所以然與所當然”,則“無以順性命之正而處事物之當。故必即是物以求之”。而其批評楊時“今乃反欲離去事物而專務(wù)求之于身,尤非大學(xué)之本意矣”,進一步指出“況接物之功,正在即事即物而各求其理”。無怪乎宋代理學(xué)家張載才說:“萬物皆有理,若不知窮禮,若夢過一生。”當程朱理學(xué)與官學(xué)的科舉取士相鏈接,那么程朱理學(xué)這種對人生與宇宙萬物之間的認識論,成為宋代以后官學(xué)的底色,也為宋代儒學(xué)賦予了理性的色彩。

如果說繪畫也是表述人們文化認識的一種語言形式,那么宋代理學(xué)關(guān)于“格物”之說,對作為“宋人院體”的工筆畫創(chuàng)作,產(chǎn)生了如何的學(xué)理影響呢?首先畫者必須解決作為繪畫主體的“我”,與描述客體的“物”之間的物我關(guān)系問題。一般來說繪畫主體的眼界與“視對象”及“視方式”有直接的關(guān)聯(lián)。宋代理學(xué)背景下的這種“即物窮理”的認識論,決定了作為客體的“視對象”的眾多與變化,以及主體“視方式”的眾多與變化,導(dǎo)致了“視”與“見”之間邏輯關(guān)系的復(fù)雜性與文化價值。而這種邏輯關(guān)系顯然成為工筆畫在宋代形成完備法式的學(xué)理依據(jù)。不明乎此,我們將長久陷入對中國工筆畫“寫實主義”的誤讀,從而遮蔽了工筆畫的中國文化屬性,遺失我們意象的詩性明慧。雖然說繪畫總是從勾勒與賦彩共同組織的形似開始的,比如古人曾說:“畫,形也。無形,無以成畫。”然而我們尤難論定工筆畫的概念,始于早期繪畫那些稚拙與任意的繪畫形式。確切地說中國工筆畫,經(jīng)過了魏晉以后隋唐以來漫長的草創(chuàng)時期。從唐代青碧山水畫的“大小李將軍”、人物畫的“綺羅人物”,到五代花鳥畫的“黃家富貴”,工筆畫直到宋代才完成作為一種繪畫體式的“定法”。自此,工筆畫方得以成為法式完備的中國繪畫的一種體式存在。在舊有的畫史、畫論等文獻典籍中,對宋代畫家之“觀物之生”的眼界觀法、畫作之“生氣遠出”的形制氣息,多有稱頌。宋代工筆畫對描畫物象的體察入微,刻畫物象的栩栩如生,無疑受到了宋代理學(xué)“格物致知”的學(xué)理影響。在宋代工筆畫中,我們似乎看到所謂我者不外乎宇宙中之一物。我隱于宇宙之韻,自無不得其道地頗具哲思與詩意的“無我之境”。

伴隨元代社會作為進身之階的儒學(xué)的式微與凋敝,知識分子更多把思想的懷抱寄托于老莊與玄學(xué)的“心齋”及“坐忘”,品真味玄,以形媚道,使得中國繪畫平添一份消散簡遠的文人氣質(zhì)。文人繪畫的興起,消解了工筆畫作為中國繪畫主體的地位。尤其是明代中葉以后,王陽明祖述宋代象山派理學(xué)家陸九淵對格物致知迥異于程朱理學(xué)的闡釋,確立了心學(xué)的學(xué)理架構(gòu)。對明代中葉迄至晚明的士林禪悅之風實具發(fā)軔之功,遂使文藝風尚又成一變。自此文人繪畫成為明清兩代中國繪畫的主流。雖然清初亦有惲南田“斟酌古今,功參造化”依傍宋人而成寫生之法。而此后標榜所謂“寫生正派”的常州派畫家,不過是將工筆繪畫引入宮廷或引向民間。一種封閉而僵化的語匯,終難使工筆畫呈現(xiàn)出如宋人繪畫般的理性的光芒。

清代道光外侮之后,知識界不得不在這“三千年未有之變局中”(李鴻章語),在西學(xué)東漸的現(xiàn)實下,在思想領(lǐng)域完成對古典文化的自省工作。無論是康有為以及陳獨秀對譬如董其昌、四王等文人繪畫創(chuàng)作理念的批判,其實質(zhì)都是企圖將西學(xué)舶來的現(xiàn)實主義寫實觀念,植入中國畫的唐宋工筆畫傳統(tǒng)之中。影響所及,譬如以金城為代表的舊京派畫家,對于工筆畫法式頗具保守主義意義的“國故整理”。需要指出的是,自近現(xiàn)代以來我們大多從現(xiàn)實主義的視角揭示工筆畫的“寫實”特征。由于古典學(xué)理的斷裂,我們忽略了中國工筆畫的原理與中國文化學(xué)理的表里關(guān)系,使得工筆畫遺失了技進乎道、從形下到形上的品真味玄般的意境研求。

然而稽視近現(xiàn)代以來工筆畫的逐漸興盛與繁榮,我們又不得不面對西方文化觀念對工筆畫創(chuàng)作觀念的植入。這其中包含諸如新技法、新材料以及新語言于傳統(tǒng)工筆畫語匯的融入。比如:在尚技求真的近現(xiàn)代文化思潮下,畫家對諸如地質(zhì)學(xué)、植物學(xué)等本屬科學(xué)范疇的學(xué)科的關(guān)注;對諸如透視學(xué)、解剖學(xué)、色彩學(xué)等西方繪畫技法的援引等,無疑成為近現(xiàn)代工筆畫創(chuàng)作的趨向。尤其是50年代“國畫改造”以來,現(xiàn)實主義的工筆畫創(chuàng)作模式成為單一的與封閉的工筆畫創(chuàng)作方式。隨著改革開放以來社會人文觀念的解放,工筆畫創(chuàng)作領(lǐng)域又更多地關(guān)注于以西方現(xiàn)代主義為基礎(chǔ)背景的新形式語言的玩味。而當代工筆畫創(chuàng)作的主體大多具有當代學(xué)院教育的背景,創(chuàng)作隊伍的年輕化使得工筆畫的創(chuàng)作現(xiàn)狀,更多地呈現(xiàn)出新觀念、新材料、新技法、新探索、新思維的匯集。審視當代工筆畫創(chuàng)作的現(xiàn)狀與傳統(tǒng)學(xué)理和畫理的關(guān)聯(lián),使得這次展覽頗具學(xué)術(shù)價值與意義。

天津由于其特殊的地緣,以及近現(xiàn)代以來特殊的歷史文化背景,在近現(xiàn)代文化史中顯得別具意義。天津地近京畿、九河下梢、八方匯集,使得其自清代以來中國畫創(chuàng)作的主流,呈現(xiàn)出多具常州派繪畫已然日趨宮廷化與世俗化的特征,成為天津社會文化的審美風尚。并且從李紱麟到孟毓梓及至張兆祥,直至近現(xiàn)代畫家陸文郁、劉奎齡等,呈現(xiàn)出一支承傳有序的工筆畫創(chuàng)作譜系。又由于天津地處海埠,得風氣之先,得以使天津的工筆畫創(chuàng)作可以較早地援引西學(xué)。比如李紱麟較早地使用洋紅等外國顏料;又比如張兆祥借鑒攝影的取景法,以木條做取景框作寫生;又如陸文郁對植物學(xué)的研究與關(guān)注;劉子久對地質(zhì)學(xué)的學(xué)習(xí)背景以及對地質(zhì)風貌與山水畫皴法的參證;還有工筆畫大家劉奎齡對竹內(nèi)棲鳳等日本寫實畫家的借鑒和對動植物解剖的深入研究。所有這些地緣文化影響下的工筆畫創(chuàng)作風氣,都為后世天津工筆畫創(chuàng)作地域風格的形成,奠定了其厚重的文脈。

新中國成立以后,工筆畫創(chuàng)作成為天津美術(shù)創(chuàng)作的主要形態(tài)與突出特征,取得了顯著的成果。特殊的時代機遇使得諸多老一輩京派畫家,延請入天津美術(shù)學(xué)院(原河北藝術(shù)師范學(xué)院)的師資群體。他們的繪畫創(chuàng)作大多受到金城中國畫學(xué)理念的影響,頗重于對中國工筆畫傳統(tǒng)法式的研究,對天津工筆畫的創(chuàng)作產(chǎn)生了深遠的影響,奠定了天津美術(shù)學(xué)院以及天津地域性工筆畫學(xué)風的基礎(chǔ)。其間尤為突出的是張其翼先生的工筆花鳥畫創(chuàng)作,與北京的于非先生,以及南京的陳之佛先生的工筆畫創(chuàng)作并駕齊驅(qū),呈現(xiàn)出不同的“家法”與學(xué)術(shù)脈絡(luò),產(chǎn)生了廣泛的學(xué)術(shù)影響。而李鶴籌先生取徑于惲南田、華新羅的沒骨花鳥畫創(chuàng)作;溥佐先生深受“松風畫會”影響的宮廷工筆畫風;以及天津本土畫家陸文郁、劉奎齡、蕭心泉的工筆畫風;山水畫家陳少梅、劉子久的工筆畫創(chuàng)作;楊德樹先生對傳統(tǒng)工筆人物畫及重彩壁畫傳統(tǒng)的研究,都在全國范圍內(nèi)產(chǎn)生了重要的學(xué)術(shù)影響。新時期以來,何家英先生的工筆人物畫創(chuàng)作,以及賈廣健先生的工筆、沒骨花鳥畫創(chuàng)作,更是在中國工筆畫創(chuàng)作領(lǐng)域別開生面,蔚大家。綜上所述,文脈相沿,伴隨地域文化的熏染,天津形成了一支帶有鮮明學(xué)派特征的工筆畫創(chuàng)作集群。深入剖析天津地域工筆畫創(chuàng)作集群的學(xué)理品格,顯然具有重要學(xué)術(shù)意義。

天津畫院隸屬于天津市委宣傳部,是天津市唯一一所專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作與研究機構(gòu)。自1979年建院至今,尤其重視現(xiàn)實主義與工筆畫的創(chuàng)作與研究。在四十余年的發(fā)展歷程中出現(xiàn)了像趙國經(jīng)、王美芳、何家英、賈廣健等蜚聲畫壇的工筆畫大家;范揚、高博、白鵬等畫家的工筆畫創(chuàng)作,也都多次取得各種美術(shù)展事的獎項,產(chǎn)生了廣泛的社會影響;年輕一代畫家中,諸如張曉彥、任歡、楊海濤等的工筆畫創(chuàng)作也都有可喜的成績,尤其是陳治、武欣的工筆人物畫創(chuàng)作,連續(xù)在全國美術(shù)作品展中獲得金、銀、銅獎的驕人成績。基于對天津及天津畫院工筆畫創(chuàng)作領(lǐng)域的回顧與研究,將天津植入全國范圍內(nèi)工筆畫創(chuàng)作現(xiàn)狀作以比較與審視,展現(xiàn)了天津畫院努力實現(xiàn)其“名畫、名家、名園”的學(xué)術(shù)愿景的格局。

因此,在天津市委宣傳部的領(lǐng)導(dǎo)與關(guān)懷下,天津畫院先后兩次與中國美術(shù)家協(xié)會合作,共同主辦了兩屆“品真格物——全國青年工筆畫創(chuàng)作展”。綜合兩次展覽入選及獲獎作品,基本呈現(xiàn)了當代青年工筆畫創(chuàng)作的風貌。創(chuàng)作主體的年輕化,創(chuàng)作手法的多樣化,成為展覽的主要特征。以待思考的是,如何從一種工致的繪畫語言與已成風格的樣式,轉(zhuǎn)向?qū)ξ幕竦钠氛嫖缎瑥亩N近中華文化的文脈與學(xué)理,成為當代工筆畫創(chuàng)作或可值得商榷的議題。

完成此文,忽然憶起詩人艾略特曾經(jīng)說過“傳統(tǒng)并不能被繼承。如果你要它,你得付出相當?shù)膭诹ΑJ紫龋瑲v史感;此種歷史感是任何一個想在二十五歲以后仍繼續(xù)做詩人的所不可或缺的。沒有任何詩人或任何藝術(shù)家可以自具意義,對于他的重要性及他的評價乃基于他與已過世的詩人及藝術(shù)家的關(guān)聯(lián)”。

因記于此,與青年工筆畫家共勉。

付(北京)后 浪 200cm×110cm

周子卿(安徽)名禽幽篁里 240cm×135cm

張藝錦(安徽)守護系列之·專 200cm×135cm

隋毅(吉林) 智者任物 240cm×120cm

宋麗娜(甘肅) 絲路·天使 210cm×110cm

王加權(quán)(江蘇) 盈殤 105cm×35cm

劉皓璐 河(北)只有一個春天的早晨135cm×98cm

劉冬曄(河北)遠方195cm×145cm

徐正欣(山東) 凝 95cm×110cm

宗曉麗(北京)念 60cm×180cm

聶子儀(安徽) 歲月如歌 255cm×155cm

王中丹(江蘇) 萬家光明 230cm×190cm

高麗娟(甘肅)化蝶暢鳴 237cm×188cm

王亞囡(內(nèi)蒙古) 草原雄鷹 210cm×178cm

孫文龍(天津)觀萬象,品花花世界210cm×159cm

譚芷若(江蘇)陽光燦爛的日子180cm×197cm

李圣鋒(河南)天河晨曦210cm×210cm

李朋幫(天津)唯落暉 170cm×135cm

李少婷(河北)棕櫚意 240cm×180cm

楊博男(天津) 又胖了 180cm×170cm

楊建華(天津) 夢與路 220cm×190cm

郝暢(山西)萌寵時代 206cm×147cm

顧程順(江蘇)服裝系的開幕式 240cm×200cm