高管性別、學歷和企業社會責任

(中央財經大學 北京 100081)

一、引言

企業社會責任(CSR)的概念最早是由Oliver于1924年提出的,此后引發了諸多學者的爭論,至今沒有形成一個統一的定義。總體而言,企業社會責任指企業除了最大限度地為股東們營利或賺錢作為自己終極目標之外,應最大限度地增進股東利益之外的其他所有社會利益。但是對于大部分企業而言,履行社會責任對自身發展是一把“雙刃劍”,一方面CSR的履行能夠樹立良好企業形象,增強消費者對企業的認同度,比如“加多寶”在08年汶川大地震和10年的玉樹地震中分別捐款1億和1.1億,極大地提升了自己的品牌效應;另一方面,由于總資源有限,較高的CSR支出會增加企業的財務負擔,從而抑制企業的發展。雖然Ruf等(2001)研究表明,企業履行社會責任的收益大于其成本,但整體而言,我國企業CSR履行情況長期較差,到2009年CSR報告披露才逐步規范化,披露企業數目少,且大約有2/3屬于應規而非自愿披露。針對這種現象,很多研究表明,高管層特征在CSR利益相關者網絡中處于核心地位,例如Tanaka(2015)以女性職員的晉升作為CSR的代理變量,認為外國投資者的持股比例能夠顯著促進企業CSR履行情況,黃偉等(2015)使用中國數據得到了同樣的結論。同時,隨著近些年來社會觀念逐步開放,“男主外,女主內”的傳統家庭模式逐漸被摒棄,女性平均受教育程度大幅提升,越來越多的女性步入職場以尋求個人價值的實現。相應地,高管層的女性占比近幾年也逐步上升,基于性別差異視角的公司治理研究,包括對CSR的影響,引起了很多研究者的興趣。

卡羅爾·吉利根于1982年提出了女性關懷倫理學。該理論認為,女性的道德發展始終圍繞著關懷一詞,女性的價值取向顯著區別于男性,更加注重他人的需求。基于此,女性倫理學已經大量運用于各個領域的研究。政治學認為,傳統政治倫理僅重視男性聲音,將“關懷”引入政治倫理有助于推進政治改革;生態學強調,女性相對于男性對自然會賦予更多的關懷和同情,因此在生產活動中更注重對環境的保護等。公司治理相關研究發現,女性高管對于企業績效(任颋等(2010))、信息披露質量(林長泉等(2016))均有顯著的促進作用,李世剛(2014)認為女性參與企業決策能顯著降低上市公司過度自信概率和內部融資偏好等。而女性高管對于企業CSR的作用,Hafsi et al.(2013)認為女性能夠通過使董事會構成多元化促進企業社會責任履行,徐細雄等(2018)通過制度環境的角度發現,女性高管與制度環境之間存在替代關系。

但是已有文獻中鮮有考慮高管教育水平的因素。在國內,高中及之前的教育體制以“唯成績論”應試為主,大部分學校對學生道德和人文關懷教育不夠重視,而大學則更加注重學生的多元化發展,學生的視野不再局限于書本知識,會通過網絡等媒介更多地去關注社會現象,同時豐富的實踐和調研活動也會促使學生對社會責任產生較為強烈的感知;另一方面,較高的教育水平會使個體更具遠見,在企業管理中能夠認識到CSR對企業發展的長期效益。因此本文認為,教育水平與CSR兩者之間的聯系是一個值得探究的問題。同時,由于女性本身更加注重人文關懷,相對于男性而言,其社會責任感的形成和發展不是那么地依賴學校教育。綜上,本文提出如下的研究假設:企業高管性別、教育水平會影響企業CSR履行質量,考慮到性別在道德情操和責任感方面與生俱來的差別,本文認為教育水平對CSR的作用程度可能存在性別差異。

文章第二部分主要闡述了研究方法和數據樣本,第三部分為實證結果分析,最后一部分是文章主要結論、貢獻及局限性。

二、研究方法和數據

(一)模型設定

根據我們的研究目的,結合已有CSR領域相關文獻,基本模型設定如(1)式所示

CSRi,t=β0+β1femCEOi,t+β3CEOedui,t+β3interi,t+ρ0Xi,t+φ0Ii,t+τ0Tit+εi,t

(1)

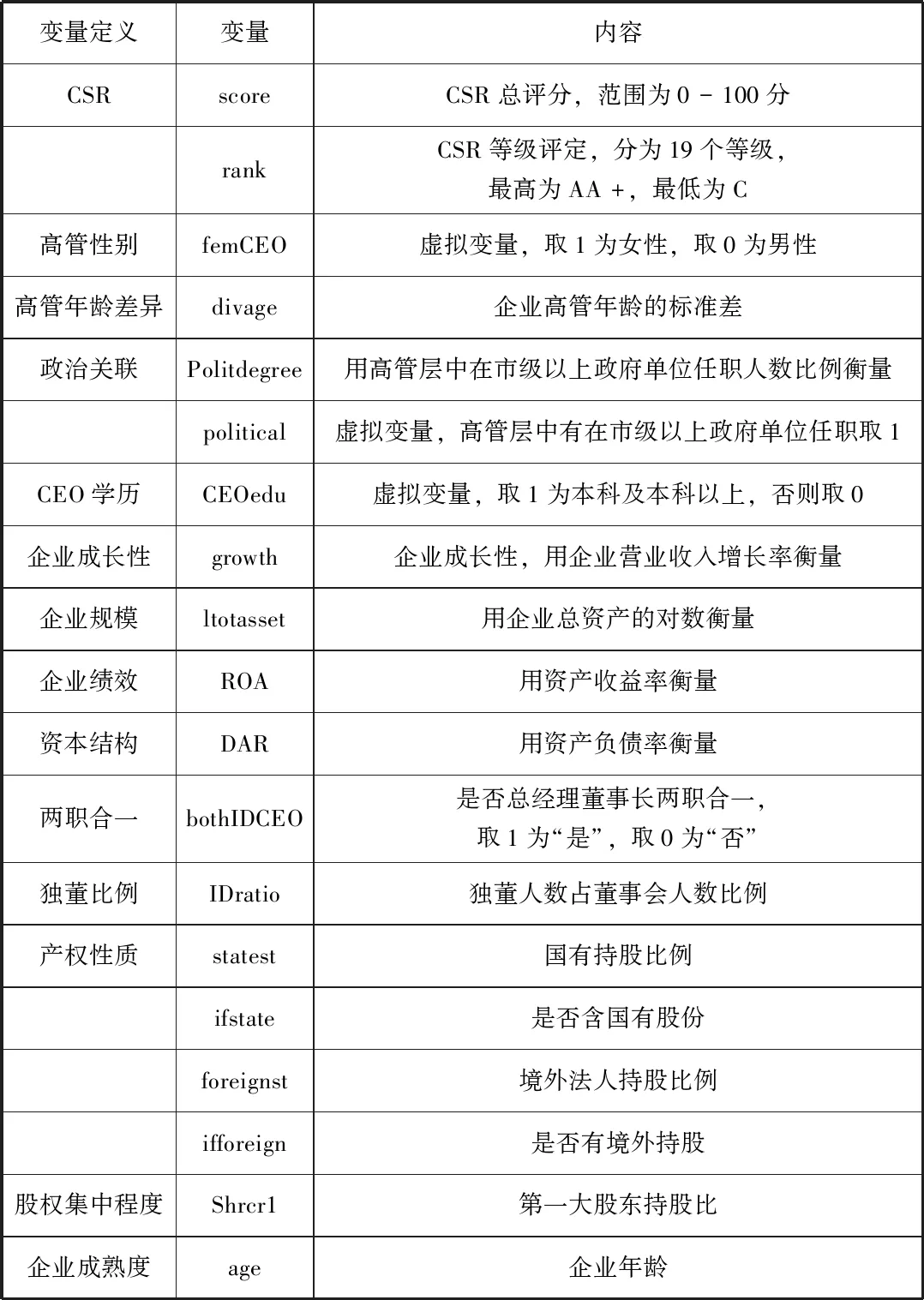

其中CSR為度量企業社會責任履行的指標,femCEO為高管性別虛擬變量,CEOedu表示企業CEO的教育水平,inter為高管性別和教育水平的交叉項。X是參考已有CSR領域文獻加入的控制變量。I和T分別為行業和時間固定效應的虛擬變量,為保持與所使用數據庫的一致性,我們按照證監會行業分類標準將上市公司分為22類行業。完整變量定義及度量方式如表1所示。

表1 變量定義

(二)樣本選擇和數據來源

潤靈環球責任評級(RKS)是中國企業社會責任首家第三方評級機構,其數據從09年開始發布,除CSR指標之外,模型中其他變量的數據來源均為CSMAR數據庫。在此基礎之上,本文還對數據進行了以下處理:(1)剔除了ST,*ST,PT等有異常變動的企業;(2)由于會計準則的不同,金融、保險類企業與其他企業的會計項目不具有可比性,因此剔除金融、保險類企業;(3)剔除部分數據缺失的樣本。最終我們共得到4051個樣本。

三、實證結果分析

(一)CSR總評分/等級回歸結果

模型的回歸結果如表4所示。其中模型一和模型二以CSR的總評分作為被解釋變量,采用普通最小二乘法(OLS),模型三和模型四以CSR評級作被解釋變量,使用有序的logistic(Ologit)方法進行回歸分析。同時,為了增強結果的穩健性,在控制變量政治關聯、董事會構成、股本結構中,分別使用了兩種不同的衡量方式,其中模型一和模型三使用虛擬變量,即是否存在政治關聯、是否含國有股份、是否有境外持股和獨立董事人數來衡量,而模型二和模型四則用相應變量的比例來進行度量。可以發現,四個模型的回歸結果基本保持一致,表明我們的結果是比較穩健的。

回歸結果顯示,女性CEO對企業CSR履行效應顯著為正。Pelled et al.(1999)認為,不同性別人群對不同的制度規范,信仰和觀點的反應有較大差異,因此女性高管的加入會使決策層具有一些不同于男性的特征。Burgess and Tharenous(2002)認為女性更容易受制于道德評判,因此對企業CSR履行情況更為敏感。本文結論與已有的理論和實證文獻均保持一致。

企業CEO的教育水平對CSR的影響顯著為正。在中國長期以來的應試教育體制下,對學生的評價以“唯成績論”為主,責任、關懷等道德因素容易被邊緣化,因此我們認為沒有接受大學通識教育的高管在企業經營過程中可能更注重直接收益的獲取,對社會責任的感知更多地是天性所使;而高等教育涉及范圍廣,豐富的社會調研、志愿等實踐活動能夠增強學生對社會的感知,培養學生更強的責任感和道德觀,加入高管層也會更有利于企業社會責任的履行。同時,高管性別與教育水平的交叉項系數為-3.19,且在1%的水平上顯著,意味著接受本科及以上水平的教育,能夠顯著縮小男性與女性在“關懷”和“責任”等道德情操上的差距,與我們在描述性統計中的結論一致;特別地,在本文的樣本區間內,使得CEO為男性的企業CSR履行質量的平均評分與CEO為女性的企業縮小3.19,在所有樣本平均得分只有37.32的條件下,從經濟意義上來講也非常顯著。

表4 CSR總評分/等級評定回歸結果

*p< 0.1,**p< 0.05,***p< 0.01

四、結論

隨著社會觀念的開放和整體教育水平的提高,越來越多的女性得以步入職場,甚至加入高管層參與公司重大事項的決策,使得高管層構成更為多元化;我國高等教育,尤其是本科層次教育,由原來少數人的“精英教育”逐步轉變為普及的通識教育,高管層的整體學歷水平也大幅提升。同時,近十幾年來,除了關注自身績效以外,企業開始意識到履行社會責任對其長遠發展的重要性。雖然我國上市公司CSR履行表現較差,但從09年以來,CSR整體評分呈明顯上升趨勢。結合上述現象,考慮到道德、人文關懷的性別固有差異,本文意在探究高管性別和高管教育水平差異是否對企業CSR履行質量存在影響,同時教育水平對CSR的影響程度是否存在性別差異。結論表明,高管性別和教育水平均能顯著促進企業CSR履行質量,且是否接受過本科教育對男性為CEO的企業的促進作用顯著高于女性;特別地,當用是否接受碩士及以上教育作虛擬變量時,高管教育水平對企業CSR的履行不再存在性別差異,表明高管教育水平對企業CSR的性別差異主要存在于所接受教育理念轉變之時。

本文的貢獻在于證明了教育水平的差異對企業CSR履行質量有顯著影響,且影響程度存在顯著的性別差異,豐富了企業社會責任影響因素領域的研究。本文的局限性在于沒有解決可能存在的內生性問題,企業的社會責任履行質量更佳,意味著企業文化可能更加開放和包容,因此聘用有能力的女性CEO的概率也更大。由于現階段難以找到有效的工具變量,該問題有待進一步解決。