性別與傳記:清代自我委任的女性傳記作者

摘 要:眾所周知, 明清是女性文學文化繁榮的時期,清代更出現了女性書寫傳記的現象。探討女性被委托著傳及女性自任傳記作者其中的原因及動機,并分析她們選擇傳主和傳記體裁的性別與社會意義,對于明清女性文學研究的開拓和推進大有裨益。

關鍵詞:傳記;文體;性別;女性作者;寫作動機

中圖分類號:I206.2 ?文獻標識碼:A ?文章編號:0257-5833(2020)01-0179-13

作者簡介:方秀潔 (Grace S. Fong), 加拿大麥基爾大學 (McGill University)東亞系教授、主任

在《黃宜人家傳》中,女畫家兼詩人曹貞秀(1762年-約1822年)陳述了她如何開始寫這篇傳記以及背后的原因:她受黃對楊之請托,撰寫其母黃夫人林正的傳記①。曹按照傳記的傳統格式描述了黃夫人的一生,即舉例說明她在各種家庭角色中展現的美德,同時也強調了她在佛教引導下對貧苦族人和其他百姓的樂善好施。然而,在這篇傳記中,最突出的是文末曹貞秀作為女性史家所發出的聲音。司馬遷(約前145年-前 86 年)在傳記的末尾以“太史公曰”來對傳記的對象展開評價性的總結。而曹貞秀運用了司馬遷開創的這一史評形式,并更改作“女史氏曰”②。她總結了女性得以成為傳記對象(即傳主)背后的苛刻標準:只有那些承受了難以想象的磨練和苦難、并以此證明其非凡氣節的女性才能獲得這份殊榮。她在傳記中寫道:

女史氏曰:史家之法,非有奇節婦人,無特傳。嗚虖!婦人之有特傳,婦人之不幸也。宜人所處順于文律,不當為傳。雖然,勉勉自將,于《小雅》所謂無非無儀者③,庶幾近之矣。為之家傳,俾黃氏子孫,世世無忘焉。斯亦對揚之志也曹貞秀:《寫韻軒小藁》卷二,第26b頁。。

在此我們能看到曹貞秀從一個明確的女性視角評論她的傳主。在她同時代的人也不會錯過她暗示的諷刺:“婦人之有特傳,婦人之不幸也。”要撰寫一位普通婦人的傳記,曹還引用了《詩經》“斯干”所標志的女性楷模,以藐視傳統長期推崇的極端婦德,而反過來強調女性在日常生活里的正確行為也值得認可和記錄。

一、傳:性別與文體

在中國的史學編纂中,眾所周知,“傳”被首次使用在司馬遷的《史記》中,用以記載并昭示某人的生平和事跡針對司馬遷創造和使用“列傳”這一術語的意圖及其外文翻譯有很多討論,參見 William Nienhauser, The Grand Scribes Records, Volume VII The Memoirs of Pre-Han China, v-vii; Anne Kinney, Exemplary Women of Early China: The Lienü zhuan of Liu Xiang, New York: Columbia University Press, 2014, xxxvi-xxxvii. 。“傳”的地位在《史記》中得到推崇,并且從東漢以來一直是正史中不可或缺的組成部分,這種傳記文體在中國歷史上具有非常重要的歷史書寫和紀念性的雙重功能。后來,“傳”這種文體作為分部,被方志以及家譜文獻所吸納。因此,它在更廣泛的社會和地理層面的歷史書寫和紀念性的作品中也普遍占有一席之地。在這種紀傳的傳統中,“傳”既傳達了作為傳主的信息,同時也明確或含蓄地例證了傳記作者的權威與判斷。“文人士大夫”是典型的傳記作者。這種作者角色基本上超出了傳統中國女性寫作的范疇。

于傳主的性別而言,在由國家、地方社會或家族委托以及創作的歷史作品中,傳主絕大多數都是男性。然而自兩部早期問世的史書起,女性在歷史文獻中也成為重要的書寫對象。第一部即劉向的《列女傳》,這部具有開創性意義且影響深遠的作品編成于西漢后期;第二部是劉宋朝范曄(398年-445年)所編的《后漢書》加入了《列女傳》分部由于《后漢書》廣受歡迎,以致由其他作者撰寫的早期版本的后漢史書相形見絀并相繼散佚,這些史書也載有列女傳,但現僅存片段。在正史中加入女性傳記的做法,由謝承(182-254)在其《后漢書》中開創,并為范曄繼承。參見汪文臺《七家后漢書:八種》,文海出版社(中國臺北)1974年版。。因此可以說,很大程度上正是在范曄的影響下,女性的傳記開始成為正史以及后來地方志的一項基本特征。

隨著女性傳記在史料中的大量出現,近來對于女性生活以及她們如何被男性傳記作者建構及重新表述的探索,已經促進了中外學術界關于中國歷史上女性傳記傳統硏究的顯著發展Denis Twitchett; W. G. Beasley and E. G. Pulleyblank; David Nivison. 當前的中國女傳記研究,參見Sherry Mou, Presence and Presentation and Gentlemens Prescription: A Thousand Years of Biographies of Chinese Women, Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2004; Beyond Exemplary Tales: Womens Biography in Chinese History, ed. Joan Judge and Hu Ying, Berkeley: University of California Press, 2011; Ping Yao, “Women in Portraits: An Overview of Epitaphs from Early and Medieval China” and Grace Fong, “Auto/biographical Subjects: Ming-Qing Women's Poetry Collections as Sources for Women's Life Histories”, Overt and Covert Treasures: Essays on the Sources for Chinese Women's History, ed. Clara Ho, Hong Kong: Chinese University Press, 2012.。

基于這一歷史背景、文化以及歷史書寫傳統,盡管女性經常作為傳記的對象出現,女性本身是否曾作為傳記作者這個問題并未成型。直到近二三十年學術界研究婦女文學發掘了中國歷史上多產的女詩人,尤其是重新發現明清時期士紳家庭的閨秀作家大量涌現并興盛一時,令我們能夠探索這個問題此類開創性研究, 參見 Ellen Widmer, “The Epistolary World of Female Talent in Seventeenth-Century China,” Late Imperial China 10.2 (1989) : 1-43; Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers Women and Culture in Seventeenth-Century China, Stanford: Stanford University Press, 1994; Susan Mann, Precious Records: Women in Chinas Long Eighteenth Century, Berkeley: University of California Press, 1997; Ellen Widmer and Kang-i Sun Chang, Writing Women in Late Imperial China, Stanford: Stanford University Press, 1997.。得益于從十六世紀以來印刷業的繁榮、書籍的唾手可得、價格相宜和同時期讀物和教材種類的增加,這些士閨秀創造了一種由家庭親屬、社交網絡以及文學群體所支持、一直延續到晚清的蓬勃的文學文化。

過去十幾年閨秀別集的重新發現以及數字化和影印出版,很顯著地給我們提供并拓展了我們關于女性作品的時間性、地域性、文類范疇的知識紙本文獻有《江南女性別集》《清代詩文集匯編》《清代閨秀集叢刊》等;在線資源參見麥基爾大學圖書館開放式訪問《明清婦女著作》數字收藏網站(http://digital.library.mcgill.ca/mingqing/)。。這些簇新的資料展示了女性創作中的差異和出乎意料的情況,也對先前一些針對女性寫作的局限性的假設提出了質疑。這些豐富多彩的材料為硏究明清閨秀文學的創作范圍提供了新路徑,包括“女性作為傳記作者”的問題在內。

在本文中,我通過一些由士紳家庭的女性執筆的傳記為例,考察涉及到性別和傳記寫作的若干議題:女性從何時起自身擔任或是定位為傳記作者?這種自我委任背后的動機何在?性別又是如何塑造她們作為傳記作者的身份?誰是她們作傳的對象?在重塑傳記人物的生活時,這些女性作家采用或是背離了哪些寫作規范?男性是如何看待和評價女性的作品的?我們可以從這些例子中得出什么結論?為了回答這些問題,我集中考察幾位清代女性所寫的傳記和分析一位閨秀著述的傳記。這些例子旣是一般性的,即說明女性的寫作范圍得到拓寬;又是特殊性的,指出了女性引入傳記書寫的挑戰以及革新。

在開始討論這些問題之前,我想先強調的一個事實是,詩歌(包括“詩”與“詞”)毫無疑問是女性傳統寫作的主要文體。在中國文學的傳統中,詩言志的理論以及概念,在女性的協商中詩詞成為一種適合她們的寫作文體。此外,明清時期兩性都使用了一項共同策略以證實女性詩歌創作的合理性,就是引用《詩經》作為權威,因為許多《詩經》中的篇章都清晰地表達出女性的聲音,并且長久以來被評論者和讀者認為是由女性所作盡管我們現在知道事實并非如此。。因此,女性作詩,通過這種思維方式,能夠聲稱獲得經典的認可參見Xu Sufeng, “The Rhetoric of Legitimation: Prefaces to Womens Poetry Collections from the Song to the Ming, Nan Nü: Men, Women, and Gender in china 8.2 (2006): 255-289. 。最后,對士紳家庭的女性成員來說,詩歌的功能已經呈成倍擴大,詩歌創作成為一項普遍的日常實踐以滿足多重目的,在基本的自我表現之外,還包括例如通信、社交、編年、作為記憶工具、紀念等功能。在學術研究方面,詩歌用來記錄作者個人生活軌跡的自傳性潛力已經得到深入的分析參見Stephen Owen, “The Selfs Perfect Mirror: Poetry as Autobiography,” 載The Vitality of the Lyric Voice: Shih Poetry from the Late Han to the Tang, ed. Shuen-fu Lin and Stephen Owen (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1986), 71-102; Grace Fong, Chapter 1 “A Life in Poetry: The Auto/biography of GanLirou (1743-1819),” 載Herself an Author: Gender, Agency, and Writing in Late Imperial China (Honolulu: University of Hawaii Press, 2008), 9-53.;詩歌用以記錄他者生命歷程的傳記性的功能也已在悼亡詩這些次文類獲得了檢視一個典型的例子見于 Wilt Idema, “The Biographical and Autobiographical in Bo Shaojuns One Hundred Poems Lamenting My Husband,” 載Beyond Exemplary Tales: Womens Biography in Chinese History, ed. Joan Judge and Hu Ying, 230-245. 另見于 Grace Fong, “Private Emotion, Public Commemoration: Qian Shoupus Poems of Mourning”, Chinese Literature: Essays, Articles, Reviews 30 (2008), 19-30.。

與詩歌創作相對容易的情況呈對比的是,女性投身文章創作的歷程上豎立著不少障礙。首先,士紳家庭的女性耗費時間學寫文章,既得不到經典權威的認可,也沒有實用性的價値。(雖然不少應具有實用識字能力)。對于男性學者而言,掌握經典和寫作文章是他們用以通過科舉考試并履行仕宦責任所必須掌握的知識和技巧。換句話說,文章包含的各種文類在公共和私人領域的寫作中都有用武之地——但只能讓受過教育的男性可以謀生,在經濟上得以獨立生存而且在社會層面上享受成就。例如史傳、奏疏、經典注疏、有關宗教、科技的著作、筆記、序、跋、書信,等等。相比之下,女性的傳統角色及責任完全限于家庭領域,在《詩經》中被象征性地表述為:“以為酒食,以享以祀。”參見《詩經注析》。對于一位才華橫溢的女作家而言,學術文章并無職業上的功能,就像她被排除在科舉體制以及公共生活之外。盡管許多女性兒時在家于父母兄姊的指導下學習閱讀文章并創作詩歌作為文化和社會資本,卻缺乏正當理由耗費資源來訓練她們寫作文章。因此,相對于詩作,那些掌握了文章寫作竅門并動筆寫作、保留甚或出版自己文章的女性在當時并不常見。

重要的是,當進一步考察目前大量女性別集時就會發現,事實上女性創作某些類型的文章并非如此不尋常。作為一種探討女性傳記寫作意義的比較性框架,值得關注的是,這些文章屬于哪些文類、又是如何見諸于女性筆端?在清代,“序”是女性寫作最主要的文體。有學識的女性越來越多地為其他婦女以及她們自己的詩集作序。“明清婦女著作”數據庫收錄了超過60位晚明和清代的婦女寫作的序言以上數據取自2014年12月Microsoft Access 版《明清婦女著作》數據庫http://digital.library.mcgill.ca/mingqing/chinese/download.php,2015年6月26日獲取。。一些在當時享有文名的女性,諸如潘素心(1764年-1840年)、張英(1792年-1863年后)、關锳(約1858年過世)、吳藻(約1799年-1862年)及其他名媛,作為序作者曾經受到當地或是跨地域文學社群的追捧。她們的筆墨能為所題寫的文集增彩。同時,偶爾也有序言是由一些并非著名女詩人或女作家、也沒有加入任何文學社團的女性所作。在1848年為袁鏡蓉(1787年- 1852年后)的詩集寫序的羅本周(十九世紀)就是一個例子。袁鏡蓉則是一位有著非同尋常的“譜系寫作”實踐的女作家,楊彬彬在Heroines of the Qing一書中對她有細致的分析參見Binbin Yang, Heroines of the Qing: Exemplary Women Tell Their Stories, University of Washington Press, 2016。袁鏡蓉所撰寫的一組傳記構成了考察此項研究的例證之一(見下文)。。這種序言為詩文集的出版而作,并且由于這些集子的留傳而得以保存。與之相反,盡管一些由女性執筆作序的詩文集本身已經散佚,而這些序言由于被當做女性作者的文學成果并收錄于她們自己的詩文集中而得以保存。雖然為別集所撰寫的序言通常包含著生平資料,特別是涉及到其人成長為詩人的歷程,但是,序作者并不會自視或被視為傳記作者關于女性所撰存在于序言中的傳記之討論, 參見Ellen Widmer, “Women as Biographers in Mid-Qing Jiangnan,” 載Beyond Exemplary Tales: Womens Biography in Chinese History, ed. Joan Judge and Hu Ying, pp.246-261.。

書信是另外一種識字的女性有時機、有動機、甚至有需要付諸筆端的文體。最近一項關于明清女性書信的研究,參見Ellen Widmer, “Letters as Windows on Womens Literary Culture,” 載A History of Chinese Letters and Epistolary Culture, ed. Antje Richter (Leiden: Brill, 2015), pp.744-774。書信的書寫為硏究日常生活和其中自傳性的自我呈現提供了豐富的潛力。事實上,我們可以推測出,許多識字女性曾寫過家書,并且在女性親友之間相互通信。女性的家書主要是基于實用性和個人性的目的,并不追求文辭之美。因此,這些文字大多不被視作有保留價值,更談不上出版。有趣的是,一些女性詩人的文集中的確選取了一些書信,例如寫給兒女、兄弟姐妹以及閨友、甚至是男性導師的信件例如甘立媃寫給其子女的信,范淑寫給其兄范元亨的信,席佩蘭寫給袁枚的信。。這些書信之所以被重視,主要是基于它們的教化內容或是情感流露(例如,來自母親的教誨,或是來自兄弟姐妹的關心),而非基于它們的文學價值。一個不同尋常的例子是陳爾士(1785年-1821年)在一年多時間里(1817年-1818年)寫給其夫錢儀吉(1783年-1850年)的一系列二十七封家書;當時錢正護送其母棺槨南歸浙江安葬,而陳則留在北京照看孩子陳爾士:《聽松樓遺稿》,載胡曉明、彭國忠主編《江南女性別集初編》上冊,黃山書社2008年版。我在有關女性書寫人生的項目中考證了這些書信。。陳爾士亦寫有幾篇傳記,將在后文進行討論。總之,在她們的文學生產,社交網絡和親屬關系的范圍內,相當多的女性確實參與了有限的散文類型,傳記寫作就是其中之一。

二、女傳記作者和她們書寫的傳記

除了“正式”以“傳”為題的傳記,還有其他一些冠以各種術語的傳記文類可用以敘述逝者的生平,例如更詳細的行狀,或是較為簡略的行略或事略等常見傳記文類的列表,參見Appendix A, Beyond Exemplary Tales: Womens Biography in Chinese History, ed. Judge and Hu. 。這些敘述經常由與逝者親近的親屬或朋友精心創作,他們對于逝者的生平和舉止有切身的了解。這些文稿通常成為創作正式的傳記或墓志銘之作者的底本。

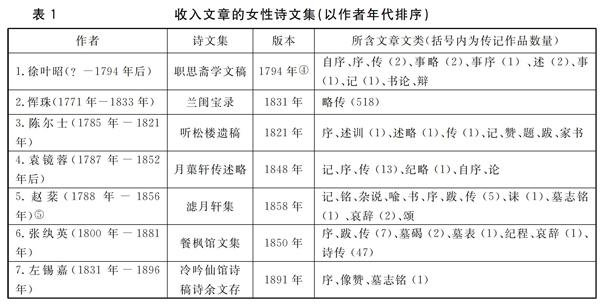

到了清代,我們常在女性書寫的詩文集中發現較多的紀念性傳記文字。從這些例子中,我們可以推測出,當一位女性作者的文集付梓之際,這些傳記文章與其他文類(見表1)被選在一起,作為展現她的多才和聲望的見證。值得一提的是,隨著晚明商業印刷的快速發展,女性的文章總集也相繼問世,或許正迎合了由一系列因素驅動的對女性文學創作的普遍需求,包括對這種新文化現象的興趣、窺探式的好奇心、鑒賞的需要,等等例如晚明趙世杰輯《古今女史》,周壽昌輯《宮閨文選》(1884);靜寄東軒輯《名媛尺牘》(18世紀)。在Ellen Widmer的研究中,她考察了一系列晚明男性刊刻的書信選集,其中也包括一些貴族婦女和妓女的書信。參見 Ellen Widmer, “The Epistolary World of Female Talent in Seventeenth-Century China,” Late Imperial China, 10.2, 1989, pp.1-43.。從18世紀晚期開始,在女性的別集中收入文章的情況明顯增加,正如表1中所列的7部別集中所顯現的那樣。除了第一部集子之外,其他詩文集都刊印于十九世紀其中第1至4、7部收錄于麥基爾大學圖書館開放式訪問《明清婦女著作》數字收藏網站,第5部見于《江南女性別集》,第6部于《叢書集成續編》第134冊。。值得注意的是,這些詩文集中的若干部僅收入了文章而無詩篇(第1、2、3和5)。除了展現女性創作的文類之多元,其中也包含了具有意義的傳記性敘述 需要指出的是,其他女性別集雖然不乏文章,但其中沒有或僅有一兩篇傳記,故本文對其不予考慮。例如季嫻(1614-1683),王貞儀(1768-1797),王照圓 (1763-1851),汪嫈(1781-1842)等人的別集。對于沈善寶把詩話引入傳記和自傳的非常做法,參看Grace Fong, Writing Self and Writing Lives: Shen Shanbaos (1808-1862) Gendered Auto/Biographical Practices, Nan Nü: Men, Women and Gender in Early and Imperial China, 2.2 ,2000, pp.259-303. 。

乍看之下,女性作者投身創作了在男性學者的別集中常見的、范圍廣泛的文章類型。可以肯定,官方文獻諸如奏疏和時文不在女性的視野范圍之內,參見吳納(1372-1457)《文章辨體序說》、徐師曾(1517-1580)《文體明辨序說》所定義的文章類別。 每位女作者也創作了一種或是幾種傳記文體。這些著作呈現女性開始寫作傳記的原因。一是受人之托,二是自我驅使、主動創作某篇特定傳記,三是有意識地承擔多篇傳記的寫作計劃。

正如在文章開頭引用的曹貞秀為黃夫人寫的傳記中可以看到,由作者點明她們創作傳記的因緣是一種相當傳統的實踐。趙棻和張紈英都是受人之托寫作傳記的例子。趙棻在《顧孺人傳》的開頭明確指出:“吳縣毛君慶善述其繼配顧孺人之行,乞余為傳。”趙棻:《濾月軒文集》,第22a-23b頁,載《叢書集成續編》第134冊,第696-697頁,臺北市新文豐出版公司(中國臺北)1988年版。 她接著雖然引用了儒家經典中的“內言不出于閫”,但意在反駁這種說法。言論是否應該得到流傳取決于其道德功用,正如她爭辯道:

夫徒尙文采,無益理道,雖公卿達官之言,無足取也。茍有補于世道人心,雖田夫牧豎之言,不可廢也。而況婦女之賢者乎。若孺人者,可謂能立言矣,故不辭而為之傳。”趙棻:《濾月軒文集》,第22a-23b頁,載《叢書集成續編》第134冊,第696-697頁,臺北市新文豐出版公司(中國臺北)1988年版。

在趙棻看來,顧孺人的舉止和書寫達到道德感化的標準,這正是她接受毛慶善之請的原因所在。趙棻為一位卓有成就的女畫家顧蕙(1792年-1842年)立傳,可能是在顧蕙五十一歲(1842年)去世那年或不久之后關于顧蕙作為畫家的技藝和聲譽,參見俞劍華編《中國美術家人名辭典》,上海人民美術出版社1981年版,第1548頁。。以一段偏離主題、關于女性文字之重要的論述作為開端,趙棻作為傳記作者的聲音在通過向這位女性一生的成就表達敬意時流露出她自己的權威。她描繪了顧蕙作為畫家的才華以及她為家訓編纂了教化教材。

第二個女性受人之托作傳的例子展現出一個有趣的差別,因為這一請求不但非同尋常而且來自家庭內部。張紈英(1800年-?)在張琦(1764年-1833年)和湯瑤卿(1763年-1831年)的四個才華橫溢的女兒中排行最末。這個書香門第大家庭的成員在十九世紀的跌宕人生,已經在曼素恩備受贊譽的《張門才女》一書中得到富于想象的重現Susan Mann, The Talented Women of the Zhang Family Berkeley: University of California Press, 2007。該書曾獲美國歷史協會費正清獎。。根據張紈英的幼弟張曜孫(1807年-1863年)為她的文集《餐楓館文集》所作的序言,紈英實際上到了四十歲(不惑之年)才開始寫作文章,但從一開始就得心應手,才華橫溢為其姊張英詩集作序是張紈英創作的觸媒。見張曜孫《餐楓館文集序》,張紈英《餐楓館文集》,載《江南女性別集(三編)》(下冊),黃山書社,2011年,第1375頁。張紈英的詩集包含張曜孫所作的序也在1849年刊刻,見《鄰云友月之居詩初稿》,載胡曉明、彭國忠主編《江南女性別集(三編)》(下冊),黃山書社2011年版,第1307-1371頁。。紈英的丈夫(王曦)入贅妻家。因此,這對夫婦及其孩子先是與紈英的父母同住,在老人辭世后,則隨張曜孫一家生活。當張曜孫于1850年在其出任知縣的武昌為其姊出版詩文集時,紈英的丈夫早已在三年前過世。《餐楓館文集》的卷一收入的七篇傳記中,有五篇是通過她弟弟提出請求或由其從中斡旋 。在多數情況下,他與逝者的丈夫、兒子或是兄弟有交誼。其中有一個例子就是他應人之請為其過世的姊妹作文,他親自賦詩一首,并請紈英作傳,大槪因為他認為紈英的文筆在他之上或者他也忙于事務而無暇著作張紈英:《潘貞女傳》,《餐楓館文集》卷一,載胡曉明、彭國忠主編《江南女性別集(三編)》(下冊),黃山書社2011年版,第1390頁。。

《餐楓館文集》的卷二以“國朝列女詩傳”為題,其中包含47篇大多篇幅簡短的女性傳記。我們注意到這個女性詩選的標題中使用了兩個比較特別的詞匯:一、列女(列女傳),這一詞匯見于劉向的《列女傳》和后代朝代史和地方史;它取代典型的“名媛”和“閨秀”被用于一部女性詩集;二、不常見的詞匯詩傳。劉向《列女傳》是模范行為女性的傳記按類型排列,而張紈英的傳記強調激烈的自我犧牲的女性,諸如數尋自盡或在極端困苦的狀況下一生守寡的寡婦。本文開端,曹貞秀所反對的就是對婦德這種嚴厲自我懲罰的要求。總集題名為列女的詩選、收入以傳記為背景的女性的詩歌代表著張氏姊妹的規范角度。每篇的結尾處都表明了選取的詩歌數量——經常只有一或兩篇,偶爾也有六至十二篇的情況。在張曜孫的序言中,他提到長姊張英曾請紈英為一部她正在編纂的女性詩歌匯編作傳。紈英很快地就完成了傳記的書寫,但姊姊未能完成編纂詩選。結果,這些女性傳記被收入張紈英的文集中,并被歸入新穎的分類“詩傳”,因為張英本來打算將這部匯編命名為《國朝列女詩錄》。從張紈英所寫的傳略來看,大部分均改編自尚有的文獻,“列女”在這里的含義,似乎指向那些將女德展現至極端的“烈女”。她們中的過半數已為人婦并在喪夫后殉夫或終生守寡,亦有個別選擇或是以自殺為未婚夫盡忠、或是通過加入他父母的家庭以未亡人的身份侍奉雙親的方式為早逝的未婚夫守節的貞女。僅有三或四位女性可以說是憑借她們寫詩或藝術的成就而被收入其中張紈英:《餐楓館文集》卷二,載胡曉明、彭國忠主編《江南女性別集(三編)》(下冊),黃山書社2011年版,第1401-1425頁。黃媛介、錢鳳綸、廖云錦是非守寡或殉夫的知名女詩人,廖云錦還以畫聞名。。由于這部女性詩歌匯編是張英之作,作為編輯者的她負責挑選收錄的女性和她們的詩歌。在張英的選集中最初關于“列女”標準的著重強調是頗有反義意味的,由于她有意想讓自己的匯編彌補此前兩部廣為人知的女性詩歌總匯的缺憾:由汪啟淑編纂的不加甄別、瑣碎雜陳的《擷芳集》,以及由惲珠(見后文)編輯的過度強調道德的總集《國朝閨秀正史集》及其續集(三十卷)。看來張紈英的“詩傳”似乎只反映了計劃中的匯編的特定的一小部分;英聲稱選集將包含超過三千首詩歌。張英在一首詩的注釋中提到:“拙著《國朝列女詩錄》約三千余家,尚未能編定也。”參見沈善寶《名媛詩話》續集上,第6a頁。清光緒五年鴻雪樓刻巾箱本,又見《續修四庫全書》及《明清婦女著作》數字收藏網站http://digital.library.mcgill.ca/mingqing/search/results-work.php?workID=172&language=ch。由于紈英被兄弟姐妹視為文章方面的專家,她受邀撰寫這些傳記文字。她的例子提醒我們,通曉文學的女性會因她們文章方面的成就受到認可,并且被視為是恰當的甚至是備受追捧的傳記作者,家庭內外皆如此。當她們應允了這些請求,她們會帶著自信和權威書寫。

從“被委托”的傳記,我們轉而探討受自我驅使而作的個人傳記。我們設問,一位女性作者的個人情感和批判性見解如何激發出個別傳記和有計劃性的傳記項目?從情感層面來說,悼念逝者亦是生者緩解悲痛的一種方式。我們看到母愛、友情與親緣促使晚明女性沈宜修(1590年-1635年)為她早逝的愛女葉小鸞(1616年-1632年)和表妹張倩倩(1594年-1627年)寫下了刻骨銘心的傳記。張倩倩既是她弟弟的妻子、同時也是小鸞的舅母和義母《季女瓊章傳》和《表妹張倩倩傳》錄于沈宜修《鸝吹》,《午夢堂集》(中華書局1998年版,第201-207頁)收存。《午夢堂集》乃沈宜修丈夫葉紹袁(1589-1648)所編,收錄了葉氏本人及其夫人、子女的詩文,很多是紀念性和自傳或傳記類文章。關于沈宜修和她的“家居式”結社,參見Dorothy Ko, Teachers of the Inner Chambers, 187-218。有關沈宜修及其女著作的翻譯和討論,參見Wilt L. Idema and Beata Grant, The Red Brush, Harvard University Asia Center, 2004, pp.400-406.。我們也能聽到趙棻一改上文傳記作者權威性的語調,轉而變為悲痛而深情地悼念其妹趙葇(1805年-1822年)。在“幼卿妹傳”一文中,她從回憶小妹孩童時代的早熟并描述了妹妹青少年時代的學術稟賦寫起:

生有異稟,三歲識四聲,五歲讀四子書,至十歲而五經畢誦。閨中無師友,…[男性親長無暇指導她],而妹能以深潛之思,默通群書之義。尤好《春秋》,嘗合三傳,硏求其同異是非,以折衷于圣人之旨。于《國語》《國策》亦多有評論趙棻:《濾月軒文集》,第23b-24a頁。。

趙棻提示其妹或許想仿效嚴謹的女學者,例如西漢代父口授《尚書》的伏生之女和承父兄之志完成了《漢書》的班昭(約49年-120年)。與時興的觀點相違的是,她對于那些因具賦詩的才華而流芳于世的女子不屑一顧。趙棻在傳記中只記下了一個事例,由此體現妹妹對于禮儀的理解:趙葇曾在其父就任京城時被許配給當地的陳氏之子。當她們的父親過世后,趙氏即將舉家南遷,回到原籍上海。陳家擔心,趙家離京會給婚禮的舉辦造成不便,便通過媒人傳信,表達了讓兩人立刻完婚的意愿。當時尙未成年的趙葇斷然拒絶,表示在為父守孝期間成婚是對禮儀的嚴重違逆。但是不久之后,她染疾并在十八歲那年離世。趙棻提到,自己結婚時妹妹才四歲。因為年齡的差距,兩人幾乎不曾一起生活,并且在長大成人時互相也缺乏了解。趙棻為妹妹年少時所作的那些關于儒家經典和歷史的篇章久已散失扼腕嘆息。隨著兩位兄弟的相繼辭世,趙棻是兄弟姐妹中唯一在世者。她說自己寫作傳記是因為她不想妹妹被人遺忘、煙消云散。雖然沒有說出,這是一個未婚女子在傳統社會的悲哀命運。

令人毫不驚訝的是,士紳家庭的女性經常會將她們的關愛推及婢女和仆從,侍奉她們的日常起居的人。婢女和仆從追隨年輕的女主人嫁入夫家并繼續在那里服侍她們頗為平常。在這種情況下,這兩種社會地位截然不同的女性容易對彼此產生依戀之情。女性的詩歌為這種現實生活中的關系提供了依據,比如她們以母性的姿態教導婢女,在某種程度上視若己出,如果年齡相仿則視為姐妹。有些女性甚至教她們的婢女讀寫。更有記錄自己侍者的生平,并在其中表達了她們對于侍者的牽掛與感激之情。陳爾士就是這樣一個例子,她曾為自己的保母寫了一篇名為“保母胡嫗傳”的小傳。陳爾士來自一個書香官宦之家,她的父親是刑部的員外郎。她嫁給了編輯《碑傳集》的錢儀吉(1783年-1850年)。陳爾士本人精通經史。為了教年幼的兒子儒家經典,她為《易經》《詩經》《禮記》《國語》和《論語》中的段落書寫了一系列三十多篇釋文;以“授經偶筆”為題被編成一卷。她的文章包含了她為自己和他人詩文集所作的序言,一篇夫家女祖先所留下的訓示(“述訓”)以及兩篇傳文:一篇關于家姑的以“先姑述略”為題,另一篇則是為保母胡嫗所作。后者是她文集中僅有的名為“傳”的傳記。我相信,陳爾士在此對“傳”這個術語的采納是有意為之——它銘記了自己對已逝世的保母的敬意。她敘述胡嫗從爾士還是幾個月大的襁褓嬰兒就開始照顧她,直到她十七歲出嫁。胡嫗于陳爾士婚后次年過世。這篇傳記敘述了若干關鍵的事例來詳述胡嫗的勤勞和對陳爾士及其生母的奉獻,如:

昔予年十一,先考刑部公即世。嫗憐予甚,朝夕不欲暫離。而吾母所居室隘,不能容二榻,嫗乃席地臥以伺予寢,且時時溫語慰吾母。如是者六年。吾母止之,卒不去。以是得寒濕疾,后竟以是疾沒也陳爾士:《聽松樓遺稿》,卷二,清道光元年辛(1821)刊本,第15a頁。。

陳爾士也重述了胡嫗如何小心翼翼地準備藥品治療 困擾她三年的眼疾,直到她雙目痊愈。她贊揚了胡保姆“慈讓溫良”;她符合了“古保姆”的完美典范,而現在已經難以尋覓。陳爾士覺得自己尚未回報胡嫗的恩惠。 書寫傳記,“傳其跡”,正是陳爾士用以致謝胡保母的方式。

也許有跡可循的是,這些事例展現了在女性傳記作家情感驅動下刻畫的傳記對象,大都是因為親緣或是日常接觸而熟悉或親近的女性。換句話說,女性最有可能受鼓舞去描繪與她們有私交的女性之生平。她們極少跨越性別的界限為男性立傳。然而,的確存在一些為男性作傳的特別女性、作傳的原因并非基于情感或是他人的祈求的例外。寫作這些傳記的非常之舉挑戰了性別以及其他界限。清初女學者、詩人及編輯王端淑(1621年-約1685年)所作的六篇明代忠烈之士的傳記表達了自己對業已覆滅的明王朝的忠貞不渝王端淑:《吟紅集》, 載《清代詩文集匯編》編纂委員會主編《清代詩文集匯編》第82冊,上海古籍出版社2010年版,第1a-11a頁。。她為男性作傳的姿態以及傳主身為男性和遺民的身份,在明清交際的政治和文化轉型時期,挑戰了性別和政治的雙重邊界。

另外張紈英執筆的小傳《張節母傳》很好地闡述了一個與眾不同的寫作、更確切地說,是重寫傳記的動機。在這篇小傳中,張紈英對自己年已漸長時才發現的作文才能充滿信心,占據了評論者的立場并且在傳記末尾充分做出這樣的判斷:

張紈英曰:余讀《歸震川文集》,見《張太孺人墓志銘》,震川文最謹潔,此文獨冗,且入時俗語。惜其行之美而文不相副,乃約為此篇 張紈英:《餐楓館文集》,載胡曉明、彭國忠主編《江南女性別集(三編)》(下冊),黃山書社2011年版,第1393頁。。

震川是聲望卓著的明代文學家歸有光(1506年-1571年)的別號,在張紈英生活的時代他久已被尊奉為文學大家。他因使用多種文類撰寫傳記而聲名遠播,但是他撰著墓志銘尤受追捧,張孺人就是其中一位銘文傳主歸有光原文見《歸震川全集》,卷二十一,世界書局1936年版,第270-271頁。。歸有光的原文確實包含了許多細節,而且篇幅上也遠過于張紈英的版本。值得一提的是,張紈英極為認真地閱讀了歸有光在傳記文類中的多篇文章。然而,我的目的并非比較兩文以評介張紈英見解之正確與否,而是想強調女性傳記作家所表達出的自信程度。

最后要討論的一類傳記文章由有意識開展的傳記書寫計劃組成。我們已經看到,由不同的女性作者書寫的單篇傳記文章的背后,有著不盡相同的動機。同樣地,除非受到委托或是應人之邀,例如張紈英為其姐的匯編而作的“詩傳”,多篇傳記書寫計劃大都也是自我驅動下的產物。我在這里將簡要地討論兩項傳記計劃:由惲珠編輯的《蘭閨寶錄》和袁鏡蓉的《月蕖軒傳述略》。兩者都是精心規劃下由傳記書寫構成的整部文集。第三個例子,徐葉昭的文集《職思齋學文稿》,將作為深入硏究的個案,因為她的文集具體說明了一位女性如何創造了一套傳記性書寫,來紀念親近的家庭成員以及對社會議題與由來已久的評判提出質疑。

《蘭閨寶錄》是一部收入了518篇女性小傳,是女詩人惲珠整理編輯的大型傳集。美國學者曼素恩在《綴珍錄》書中討論盛清時期女性歷史和性別關系,稱《蘭閨寶錄》為“最早一部由一位女性編著的女性歷史”參見Susan Mann, Precious Records: Women in Chinas Long Eighteenth Century (Berkeley: University of California Press, 1997), pp.208-214.。惲珠還因為編輯了大型女性詩歌匯編《國朝閨秀正始集》而名噪一時。這部匯編與《蘭閨寶錄》是惲珠在同一年(1831年)編纂并刊刻付梓的。兩部作品都被視為“教化的成果”,用以顯示清王朝的道德和文化影響如何延伸到了帝國最遙遠的邊緣地帶。這部匯編收入的詩歌,不乏漢族和滿族權貴婦女主流以外,來自少數民族、社會底層、以及偏遠地區有才德的女性。《蘭閨寶錄》中生平記錄的時間跨度,從漢至清;傳主被分類編排于六卷,分別命名為“孝行”“賢德”“慈范”“節烈”“智略”以及“才華”。這些傳主是模范的女兒、妻子、母親,每一類行都具有其他與這些角色相輔相成的理想美德。第四類“節烈”宣揚了為女性貞潔的價値理念、以及自盡和終身守寡的結合表述和行動的極端行為。作為學者,惲珠在最后兩卷中對那些生平展現了不凡學識、智慧以及文學才情的女性予以肯定。《蘭閨寶錄》意在教化,為所有年齡階段的女性提供模范榜樣。然而,它似乎沒有達到預期的效果;相較于《國朝閨秀正始集》,它極少被論及我推測如果讀者想要閱讀模范女性的傳記,他們仍然會選取權威的劉向《列女傳》。。事實上,無論是作為傳記還是歷史作品都不理想。其中的大部分小傳取材自現成的方志。惲珠在凡例中指出她的資料源自兩部主要方志,有記載滿族女性的《八旗通志》和記載其他省區漢族女性的《一統志》惲珠:《蘭閨寶錄》“例言”,清道光十一年(1831)紅香館刻本,第1b頁。。這部傳集缺乏對所引文獻之文本與歷史之可靠性的關注。收入的女性甚至包括更像是傳說而非歷史人物,例如孝順的女英雄木蘭,她女扮男裝代父從軍,并且在兩部惲珠為其編纂隨意取材的方志記錄中被轉變成為最后自盡的貞潔女性。在這些記述中,木蘭被賦予“魏”姓而生活在隋代。當她的女性身份最終被揭發之后,隋恭帝想將她納入后宮,她則以劍自刎,寧死不從惲珠:《蘭閨寶錄》卷一,第7a-b頁,“明清婦女著作”網站。這兩部方志是《亳州志》和《商邱縣志》。 關于文本對比,參見Eavan Cully, “Nationalism, Feminism, and Martial Valor: Rewriting Biographies of Women in Nüzi shijie (1904-1907),” 碩士論文,McGill University, 2008, Appendix 2, p.117. 。

徐葉昭透露了兩個促使她寫傳記的基本動機:記錄并紀念個人及其行為,并且表達她對他們的感情。以她的父親和丈夫這兩位男性的例子中,她的傳記表述自然而然地強調了許多男性在生活角色中備受期許的優秀質量,例如孝順、勤勞、慷慨、無私,都通過具體的實例得到呈現。然而,盡管她筆下的這兩位男性都很善良,他們卻像同時代許多受過教育的男性一樣,事業黯淡無光。徐葉昭承認,如果她不采取主動,那么他們的生平事跡將從此湮沒無聞。她在其父傳略的末尾述說了其之所以在文中舉出父親一生中的許多實例,是希望當世的仁人君子能夠垂靑而從中取材。徐葉昭的這篇傳略寫于父親過世僅一個月之后,這位父親顯然培養了她對于寫作的興趣。

在徐葉昭為丈夫所寫的傳記中,她詳述了他在各方面幫助他人的無私,甚至到了舍棄妻女衣飾的程度。徐提及此事,似乎并不僅僅是想喻示其夫的慷慨之舉。事實上,她可能著眼于道出其心中的不滿。這篇傳記以她和想象中的對話者之間的對話作結,提示了她認識到丈夫身上的優點和弱點:

或曰:君誠正人,然于橫逆之遭,則唯唯;而遭他人有不平事,反能為之排難解紛,何也?余曰:謀身則懦,謀人則勇,天性也。或矍然起曰:君一生風節,全在于茲,茍謀人亦懦,縱有他善,豈為正人?余曰:然。遂并志之徐葉昭:《職思齋學文稿》,卷一,第28b-29a頁。。

即使她丈夫為人是不完美的、不成功的,而通過為他撰寫傳記,徐葉昭認為她完成了婦職中的一項任務,她署名為“未亡人”。

徐葉昭寫《烈女五姑母傳》和《大嫂沈貞女事序》這兩篇傳記的動機則明顯是出于個人原因。據徐之言,兩人都是在府志中有傳記的“貞女”。她們都在婚前遭遇了未婚夫亡故的不幸。五姑母多次試圖自殺,但最終被其兄、即徐葉昭的父親勸服,活著侍奉他們年邁的母親。她竭盡孝道侍奉母親將近五載,直到母親去世,之后又再為母親守孝,逾年方絕食而死。徐在傳記結尾陳述了她提筆的原因:

姑母潛德之幽光已昭乎府志,固不朽矣。而葉昭所以復志之者,蓋此心深慕乎此而不能忘也。”徐葉昭:《烈女五姑母傳》,卷一,第24b頁。

與之相似的是,徐的大嫂沈氏被許配給她的哥哥,然未成婚即過世。她寫道:“其節孝大略,府志已載,其詳則不及載焉,故吾復為之序云。”徐葉昭:《大嫂沈貞女事序》,卷一,第25a頁。這篇“事序”的主要內容從沈幼年的性格講起,敘述了她訂婚的年齡、未婚夫的疾病、她父母為防止她因未婚夫離世而尋短見要他們盡快成婚的請求、未婚夫在婚前的辭世、她父母對此消息的隱瞞、她的郁結成疾、她乳母一年之后不經意間道出的真相、以及她父母勸說她不要自盡的努力和她到徐家做貞女的決定。她在徐家生活超過了三十年,養大了葉昭的弟弟、即葉昭庶母張氏之子爾駿。張氏產后不久就離開人世。沈氏教他閱讀經典和歷史。徐父臨終前曾告訴爾駿,他的存活多虧了嫂嫂的照料,并要他侍奉沈氏如母。在這篇凝練的傳記中,葉昭通過各種細節闡釋了沈氏的高尚品行來紀念她。

特別有意義的最后三篇是為平民出生的女性所寫的傳記:一位生活在過去,一位是與她同時代的鄰縣女子,一位是她自己的婢女。正如前面已經提到的,士紳家庭的女性經常會與她們的侍者培養起非常親密的情感關系。徐葉昭為她的婢女王靜香寫了一篇小傳(第9)以表達她對導致靜香失明并在十七歲早逝的愧疚感。靜香是一個孤兒,八歲的時候就開始侍奉葉昭。徐描繪她從“好游戲”,“多言、多笑”的孩童成長為嚴肅、勤勞的少女。徐堅信,自己患病七年期間,靜香為她煎煮湯藥吹火常常坐得離爐子太近,而終至失明。靜香的眼睛離火氣太近了,當葉昭意識到這個問題時為時已晚:“嗟嗟!吾過矣!吾過矣!故略敘其始末以志之。一以悼彼之夭,一以責吾之過,聊為異日之戒云。”徐葉昭:《婢女王靜香小傳》,卷一,第36b-37a頁。

兩篇為生活在社會底層的婦女所寫的傳記——一篇為村婦雪姑,另一篇為婢女蘭香——有著不同尋常的旨趣,因為她們與葉昭的家庭沒有任何關系紐帶,而是作為載體,使葉昭得以抒發對于一些牽涉到女性貞潔爭議的觀點。盡管她沒有點明自己如何獲知雪姑的故事,也沒有提供任何地理位置(雖然這極有可能是一個地方傳說),她生動地重述了這位村婦戲劇性的故事,沒有放過任何殘忍的細節:

某郡之雪姑,造次顛沛,不肯自茍,至奮義烈而慘死,不得善譽,反遭惡謗,則此郡之人,其昏憒顛倒,殆有甚焉!雪姑,鄉民某妻。明季時多土寇,有寇入姑室,姑不能脫,引刃自刺,血濺寇衣,刃奪去,不得死,竟為所辱。姑覘刃在傍,竊取擊寇,中其股,寇大恨,裸其衣,以刃透下體,穿沒而死。姑旣死,其家人皆以為恥而不復言里人。仿世修降表李家例李昊(約893-約965),后蜀宰相,因兩次起草降表而令其家人蒙羞。,號曰:穿臀某家。迄于今百三四十年矣,而其稱不改,其家與所親且惟恐道及而深諱之徐葉昭:《書烈婦雪姑事》,卷一,第32a-32b頁。。

復述完這個故事之后,徐葉昭強調了女性在亂世時保護自己時困難重重;她也指出有許多男子喪失節操而命婦亦貞潔不保。她贊揚了雪姑試圖自殺以捍衛自己的貞潔并且試圖復仇,卻導致被一種最為恥辱的方式虐殺。在這篇傳記中,葉昭的表述忠告世人應尊雪姑為“烈婦”,一位女性烈士,一位堪為男女兩性楷模的道德典范。

婢女蘭香的事跡似乎是發生在鄰縣桐鄉的一樁時事。蘭香是莊府上的一位貌美而聰慧的婢女。在徐葉昭看來,她盡管好學,卻讀了一些取材謬誤的書籍——艷情的宮體詩、詞、曲以及小說,由此鋪墊了問題的核心和蘭香的生命故事、或悲劇性的愛情故事的寓意:

莊氏有族人之子名王孫者,亦美而多才,遂相慕而約為夫婦焉。然雖相慕而相約,且多詩詞唱和之往來,而于往來之跡,則端辭正色而潔清如也。既約后,王孫以求婚之意,屢請于主人。而主人嘉蘭香之才美,不肯棄之為妾,乃另擇配偶,許字同里某為妻。嫁有期,王孫于前三日來送別,且盡還其自來酬倡(唱)之詩若干篇。王孫辭去,蘭香收詩以入,匯二人詩共一大帙,藏之于篋,于是沐浴梳裝,正其衣飾,捧篋出投于河,進則自縊而死。嗚呼!可謂忠矣信矣貞矣烈矣!然君子不取也。惜哉!蓋婚姻之禮,貴乎明且正,并不當自專也……蓋學術之悮爾!小說雜記之中,多載男女私相訂約永不再更徐葉昭:《蘭香事記》,卷一,第34a-35a頁。。

盡管葉昭認為蘭香的行為并不恰當,她并不認為這是一種罪過,而且她評價蘭香為“忠信貞烈有志之奇女子”。她的結論是:“學不可不慎也”。蘭香正是一個閱讀和學習了錯誤材料而因此被誤導了的例子。

通過記錄這兩位來自社會底層或地位卑微的女性之人生,徐葉昭在雪姑的例子中挑戰了由來已久并廣為流傳的成見,而從蘭香的例子上表達了其對于個人主義的浪漫愛情一種充滿矛盾的同情。通過敘述和反思這些女子悲劇性的命運,徐葉昭批判、并在某種程度上推翻了對于女性貞潔的保守和偽善的觀點。

結 語

通過對幾位清代女性所寫傳記的初步探索,我試圖確認女性擔當傳記作者的動機及原因,這種文類的創作通常超出了她們所受的文本訓練以及家庭和社會的認可范疇。晚明以來,女性的教育程度和讀寫能力的拓展為那些有興趣、有志向、有毅力、以及有家庭支持的女性從事寫作活動提供了機會與條件。對女性而言,最常見的寫作類型無疑是詩詞。然而,一些女性擁有個人的愛好、家庭和社會環境、以及學習用各種文類寫作的受教育機會,后者是她們的男性同輩為實現將來的社會角色而從小就要接受的一項基本訓練。這些女性寫作文章的個案,特別是我所分析的她們運用各種傳記文類書寫的例子,她們通常是擁有才華、首先以家庭、社交或地域圈內的詩人和作家著稱的女性。在朋友和親戚中,她們是為逝世的女性書寫傳記的熱門人選。而且,我也核實了徐葉昭,一個偏愛文章寫作勝于詩詞創作的女性個案。她是相當不同尋常的,但是這樣的例子可能還不止一個。

明清時期女性作家經歷過重大的變動,但同時也持續某種連續性。她們并沒有創作新的文類,而是運用這些歷史悠久的文類來創建她們的愿景,并且以傳記文類為載體,表達她們對于當時文學和社會議題的見解。最重要的是,無論是為情所動、或是為不公而憤憤難平,女兒、母親、侄女、妻子以及姬妾自文本文化的邊緣寫作傳記,以推遲記憶的侵蝕,并且紀念這些在社會等級體系中同等的或是更為邊緣的群體。她們擔當了傳記作者的角色,使得平凡男女在歷史上有跡可循。

(責任編輯:李亦婷)

Abstract: As is commonly known nowadays, womens literary culture flourished during the Ming and Qing periods. The Qing dynasty furthermore witnessed the phenomenon of women writing biographies. This study examines the reasons and motivations behind women taking up the writing of biographies and women being asked to write biographies; it also analyzes the gender and social significance in womens choice of biographical subjects and genres.

Keywords: Biography; Genre; Gender;Women Authors; Motivations to Write