中國城市高技能人口數量的時空演變:宏觀規律和微觀證據

李琦 嚴功翠

摘 要:基于中國2010年人口普查數據分析發現,一個城市距離三大港口越近則該城市的高技能人口數量越多。進一步分析顯示,一個城市距離三大港口越近, 則該城市在2000到2010年間高技能人口的增長率也越高。從經濟因素、非經濟因素和遷移成本三個方面進而考察影響個體城市選擇的因素,分析結果表明:城市工資、房價和環境污染會影響個體的城市選擇行為。利用上海高校畢業生的就業城市選擇行為進一步驗證非制度性遷移成本的影響,使用條件Logit模型估計發現,畢業生傾向于到距離上海更近的城市或距離生源地省份更近的城市工作;異質性分析結果顯示,博士生對城市的平均工資最不敏感,對就業城市到生源地省份的距離則最為敏感。

關鍵詞:人力資本;高技能人才;人才政策;房價;公共服務;遷移成本;距離;條件Logit模型

文章編號:2095-5960(2020)01-0009-12;中圖分類號:F061.5;F241.2; F293.1;文獻標識碼:A

一、引言

隨著城市發展到一個更加成熟的階段,經濟活動會更加以知識技術為導向,對高技能人才的需求也隨之擴大[1]。城市對高技能人才的偏好,一方面是因為高技能勞動力本身就具有更高的生產力,另一方面是因為高技能人才在城市集聚,會通過面對面交流學習的方式,促進知識、技術、信息的傳播和演化,產生“人力資本外部性”,導致整個城市生產率的進步[2][3][4][5][6][7]。人才是城市發展的核心競爭力。留住人才和吸引人才是城市發展的關鍵,因此地方政府會通過一系列的政策來留住已有人才和吸引新增人才的流入。

2017年至今,共有56個城市先后加入了“搶人大戰”,出臺了百余份人才吸引政策。最初,人才政策的出臺主要以二線城市為主,如武漢、西安、鄭州等,一線特大城市和三四線小城市并未加入。進入2018年,北京、深圳、廣州、香港也針對高技能人才制定相關政策,三四線城市更是從落戶、購房補貼、生活補貼、配套保障全面發力,勞動力需求市場似乎呈現出一片欣欣向榮的景象。然而,截至目前,人才政策除了引起房價的短期波動外,在其他方面尚未顯現明顯效果。

那么,為什么各個地方政府出臺的人才政策沒有顯著效果?什么樣的人才政策才會有效果?尤其是對于中西部的城市,或者二三線城市來說,什么樣的政策才能很好地留住和吸引人才?對這些問題的回答,需要進一步思考更深層次的問題:什么因素會影響人才的城市選擇?是工資(就業機會)、房價、公共服務(尤其是子女教育),還是越來越受關注的環境質量?抑或是遷移成本?這些影響因素在城市間分布的截面差異如何?空間分布又有何動態變化?這些因素會多大程度上影響和改變人力資本的空間分布?

本文結合利用多個數據來一一回答以上的問題。首先,利用人口普查2000和2010年數據分析城市人力資本空間分布的截面差異和動態變化。回歸結果顯示,一個城市到三大港口的距離每增加1%,則該城市高技能人口數量會減少0.475%。高技能移民的空間分布也有類似的規律。更進一步發現,一個城市距離三大港口每增加1%,則在2000到2010年間城市高技能人口數量的增長率會減少0.063個百分點。另外,分析結果也發現了城市人力資本水平分布尚未完全穩定,因此地方政府還有改變人力資本分布的政策空間。為此,我們從經濟因素、非經濟因素和遷移成本三方面回顧和考察影響個體空間選擇的因素。在此,我們特別強調了遷移成本對個體空間選擇的影響。為了更好地識別非制度性遷移成本的影響,本文利用上海某高校畢業生的第一份工作的就業城市選擇來驗證非制度性遷移成本的影響。使用條件Logit模型考察分析研究發現,就業地城市到老家的距離以及就業地城市到上海的距離都會顯著影響畢業生選擇該城市的概率。異質性分析發現,畢業生的就業城市選擇沒有明顯的性別差異,但存在顯著的學歷差異。具體而言,博士生對城市的平均工資最不敏感,而對就業城市到生源地省份的距離最為敏感。此外,我們也發現城市平均工資和城市平均房價會影響畢業生選擇該城市的概率。本文的研究對城市規劃者有一定的政策含義。

二、數據和模型

(一)數據介紹

人口普查數據。本文使用2010年人口普查數據來分析人力資本分布的截面規律。根據2010年中國居民受教育程度,本文將普查數據里最高學歷為大學專科、大學本科和研究生定義為高技能勞動力人口。這類群體也是地方政府人才政策關注的重點。為了避免各個地方人口年齡結構對結果分析可能產生的影響,本文只使用年齡在25歲到54歲之間的樣本。此外,我們根據戶口登記情況來定義移民身份。數據中,戶口登記情況有五種情況:1.本村(居)委會;2.本鄉(鎮、街道)其他村(居)委會;3.本縣(市、區)其他鄉(鎮、街道);4.其他縣(市、區);5.戶口待定。我們刪除戶口待定的樣本。前3種的樣本可認為戶籍地和常住地都在同一個地級市,定義為本市居民。如果戶口登記屬于情況4,則可以由戶口登記地的6位地址代碼來判斷個體是否為跨地級市的移民。在考察分析公共污染影響遷移行為的結果中,我們也用到2015年人口普查的數據,其中關于遷移的定義類似。

流動人口檢測數據。2014年流動人口調查數據來自國家衛生與計劃生育委員會的流動人口調查。在流動人口數據處理上,本文只保留年齡在16~59歲的務工經商,且有工作的人口。考慮到使用的房價數據是全市范圍內的,因此去掉了市內跨縣流動的樣本。考慮到流動人口的特點也去掉流動時間在6個月以內的樣本。同時考慮到流動時間越長其獲得流入地戶口的概率越大,為了減少潛在的樣本選擇偏差,還去掉流動時間超過五年的樣本。最后流動人口樣本為66846個。

畢業生就業地選擇數據。本文核心結果所使用的數據是上海某高校畢業生個體層面的就業數據,時間跨度為2015—2018年,原始數據的樣本量為35507,就業數據里包含畢業生的生源地省份和就業單位的所在城市,由此可以判斷畢業生是否留在上海工作以及就業城市的選擇情況。此外,原始就業數據里還包含個體的性別、所屬學院和所讀專業、所獲取的學歷。回歸中控制個體層面的信息,有助于更好地識別出城市層面的因素對畢業生就業地選擇的影響。

為此,條件Logit模型有一個特有的性質,即,該模型要求滿足非相關選擇獨立性(Independence of irrelevant alternatives, IIA)。它意味著在可變換的方案中(如上海和大連之間)進行選擇的相對概率,與其他城市的特征不相關。然而在很多涉及類別選擇問題上,如FDI區位選擇、畢業生選擇就業地、居民選擇就餐和出行等,其備擇項可能是相關的,即IIA假設不成立。McFadden構建了嵌套Logit模型,該模型是CL的推廣,放松了IIA的假設。在本文的后續回歸中,我們嘗試利用兩種方法來緩解IIA假設不成立可能帶來的對參數估計的影響。第一,我們借鑒(文獻)刪除選擇集中某些特定的因素來分析IIA假設不成立的嚴重程度;第二,我們將除了上海之外的所有城市當作一個整體進行考察分析,這意味著,將畢業生的就業地選擇問題簡化為二元選擇問題,要么留在上海,要么離開上海,如此一來,可以在某種程度上回避條件Logit模型出現IIA假設不成立的可能潛在影響。我們用Probit模型來分析二元選擇問題,具體設定如下:

其中,Probit表示生源地為c的畢業生i是否留在上海的概率,如果留在上海,則Probit取值為1,否則取值為0。Xicj為生源地為c的畢業生i的個體特征變量,主要包括個體的學歷、所屬學院和所讀專業。在數據中,對畢業生的性別,我們也加以控制。Xk是生源地的特征。 Crescenzi et al.(2017)[9]也發現工作機會是人才的關鍵。因此,經濟發展的形勢可能會影響到大學生是否留在上海工作。具體包括生源地的人均GDP、人口、產業結構、城鎮化水平。由于我們在模型中不可能全部控制生源地的所有特征,此外也考慮到這些變量可能存在內生性問題以及遺漏問題,我們嘗試直接控制生源地的固定效應估計回歸方程(3)。在回歸中,我們也嘗試控制上海的一些城市特征。

三、城市高技能人口的空間分布:宏觀規律

(一)截面規律

首先從截面上考察高技能人口空間分布的情況。新經濟地理學理論認為,靠近市場,則意味著更大的經濟規模,具有更大的勞動力市場規模和高技能比例。在海洋經濟時代,港口是連接大范圍市場的中轉點。借鑒陸銘和向寬虎(2012)[10]、陸銘(2017)[11]、陸銘等(2019)[12],利用各個城市到天津、上海及深圳三個港口的最短距離來衡量城市的市場可及度。圖1顯示,到三大港口的距離越近,則城市的高技能人口數量越多。單變量回歸結果顯示,距離每增加1%,城市高技能數量會減少0.475%。考慮到遷移成本的存在,我們用移民中高技能人口的空間分布更能反映出高技能人口空間分布的規律。圖2也顯示了類似的規律,回歸發現距離每增加1%,高技能移民數量會減少0.614%。這其中的差異可能間接反映了遷移成本的存在。

(二)動態演變

我們預期高技能人口數量的空間分布也會有類似的地理故事。根據2000年和2010年人口普查數據,計算出每個地級市高技能人口數量的增長率,然后考察它與到三大港口距離的關系。類似的,圖3也顯示,到三大港口的距離越遠,則該城市的高技能人口數量的增長率越低。單變量回歸結果顯示,距離每增加1%,城市高技能數量的增長率會減少0.063個百分點。

接下來,我們考察城市高技能人口數量是否以及多大程度上存在路徑依賴。我們用2000年和2010年人口普查數據分析2000年城市人口規模和結構多大程度上會影響2010年城市人口規模和結構。首先根據城市人口規模進行排序,然后觀察2000到2010之間城市人口排序的變化。圖4的散點圖顯示,城市人口排序高度穩定,圖中擬合線的系數為0.98,這意味著中國城市人口分布已經逐漸趨于穩定。對應的,我們在表2做進一步分析。第1列的回歸系數為0.961,系數大小和圖4的類似,它說明在2000和2010年之間城市人口規模變化不大。在第2到4列中,我們根據教育程度將人口劃分為高技能、中等技能和低技能三類。結果顯示,高技能和低技能人口具有更強的路徑依賴,背后的原因是高、低技能存在技能互補,他們同時往大城市集聚[13]。

四、城市高技能人口的空間分布: 微觀動機

在第三節中,本文一方面分析了中國城市高技能人口數量的分布與該城市到三大港口的距離負相關,并且高技能人口數量的增長率也是如此;另一方面也發現城市高技能人口的空間分布已經逐漸趨于穩定。在高技能人口分布完全穩定之前,地方政府還有政策空間去改變和影響城市人口結構。本節嘗試深入分析影響城市高技能人口分布的因素,相關結論對地方政府具有對應的政策含義。城市人口是由個體所組成,城市人口結構的變化是個體遷移行為變化所導致的,因此需要分析個體遷移和空間選擇的行為及其影響因素。勞動力流動決策本質上是個人比較成本收益并追求更高效用的結果,文獻上一般認為,個體遷移行為主要受經濟因素(工資、房價)、非經濟因素(比如公共服務、舒適度)以及遷移成本影響[14]。為此,本文分別從經濟因素、非經濟因素和遷移成本三個方面來梳理和分析城市技能結構的影響因素。

(一)經濟因素

影響個體遷移行為和城市人口技能結構最為重要的因素是經濟變量。經濟發展水平的提高會帶來就業機會和工資的提升,與此同時,也會產生更高的房價水平,二者都會影響個體的城市選擇。在表3中,利用回歸方程(2)中的條件logit回歸考察影響個體選擇城市的變量。為了緩解內生性問題,所有的解釋變量滯后一期,使用的是2013年的數據。表1中第1列報告了全樣本的結果,從第一列的回歸結果看,平均工資和人均GDP的系數顯著為正,說明移民更大可能選擇平均工資和人均GDP更高的城市。而房價的系數顯著為負,這說明高房價傾向于抑制移民的遷入。表中第2列和第3列分別報告了低技能移民和高技能移民的影響。回歸結果類似。需要注意的是,房價對高技能移民具有更大的負向影響。根據系數大小可知,平均而言,房價每平方米價格每上漲1000元,低技能勞動者選擇該城市的概率會下降1.07%,而高技能移民選擇該城市的概率會降低3.63%。因此,從加總層面來看房價和城市移民的技能比會存在一個負向關系。

(二)非經濟因素

公共服務也是影響個體選擇城市的關鍵變量。Tiebout(1956)[15]認為居民會進行“用腳投票”在不同地區間進行選擇,居民會選擇公共品和稅收組合最符合其偏好的地區來居住。“用腳投票”的理論在很多國家和地區都被證實存在[16][17]。利用中國數據對Tiebout“用腳投票”機制進行檢驗的經驗研究相對較少,已有的研究結論也存在爭議。喬寶云等(2005)[18]認為對進城打工的農村勞動力來說,他們沒有享受到與城鎮居民同樣的義務教育、醫療衛生等公共產品,因此“用腳投票”理論在中國并不適用。戶籍制度的確會排斥外來人口享受城市的公共服務,但并非是完全排斥,尤其是對高技能勞動力而言,因此,“用腳投票”理論也適用于中國背景。夏怡然和陸銘(2015)[19]利用2005年1%人口抽樣調查中勞動力流動的微觀數據與220個地級市的城市特征數據,證實了城市的基礎教育和醫療服務等公共服務會影響城市勞動力選擇某個城市。具體而言,一個城市的基礎教育平均增加一個標準差,城市被選擇的概率提高0.116倍,醫療服務增加一個標準差,城市被選擇的概率提高0.118倍,這說明,在控制其他條件的情況下,吸引外來勞動力的城市公共服務中,基礎教育與醫療服務具有基本相當的重要性。與此同時,當一個城市的工資平均增加一個標準差,該城市被選擇的概率提高0.151倍。可見,與公共服務對勞動力流動的作用相比,工資對城市吸引勞動力的作用更大一些。

夏怡然和陸銘(2015)[19],忽略了環境污染對勞動力城市選擇的影響。然而隨著人民生活水平的提高,環境問題也逐漸成為社會大眾關心和熱議的話題。除了生活水平的提高外,互聯網普及帶來的信息傳播加速,也提高了公眾的環境意識。在2012到2015年的短短3年間,我國公開的PM2.5數據實現了從空白到覆蓋全國所有地級市的實時發布,這提高了普通大眾對環境問題的關注。與夏怡然和陸銘(2015)不同[19],本文在表4中關注PM2.5對個體遷移決策的影響。用2015年人口普查個體層面的數據來定義勞動力是否離開戶口所在地。前3列報告OLS 的結果。第1列顯示,PM2.5的系數顯著為正,說明了環境污染的增加會導致勞動力的流出。第2列和第3列顯示,環境污染對高技能勞動力的流出具有更大的影響。考慮環境污染可能存在內生性,因此,在后3列中,本文借鑒Chen et al.(2017)[20]的做法,用逆溫次數做PM2.5的工具變量。第一階段的F值都大于50,說明工具變量不存在弱工具變量問題。結果顯示,工具變量回歸中PM2.5的系數比OLS的增加一倍左右,同樣都在1%置信水平顯著為正。結果也顯示環境污染對高技能勞動力的流出具有更大的影響。

(三)遷移成本

國家間和國家內區域間生產率和實際工資的差異說明遷移成本的存在。已有文獻考察了遷移成本對國家和區域的影響。在中國,最為明顯的遷移成本和戶籍制度相關。形成于計劃經濟時代的戶籍制度,至今仍然在方方面面影響到居民生活。戶籍制度阻礙勞動力自由流動到收入更高和就業機會更好的城市,導致了個人福利無法得到改進,更為重要的是戶籍制度是偏向高技能人口的。在北京、上海、廣州和深圳的落戶積分中,學歷的所占分值最大,其他相關技能(比如,外語技能)也具有很大的分值。圖5顯示了,戶籍指數和城市高技能人口占比存在正相關,這說明了戶籍制度越嚴的城市,高技能人口占比越高。

除了制度性的遷移成本外,非制度性的遷移成本也會影響勞動力的城市選擇。對于中國這樣的大國,區域間具有巨大的交通成本。除此之外,不同區域存在著鮮明的文化差異,這也會影響勞動力的流動。在工資等其他條件相同的情況下,非制度性的遷移成本會導致勞動力傾向于留在文化較為類似、離家較近的城市。這一點可以用流出地城市和流入地城市之間的距離以及它們是否屬于同一個省來衡量。如果流出地城市和流入地城市間的距離越近,或者同屬于一個省,則具有較低的交通成本,也較大可能具有相類似的文化和方言。Zhang 和 Zhao(2013)[22]估計的工資-距離彈性為1.5,即要使農民工的離家距離增加10%,工資必須提高15%。不同勞動力面臨的非制度性遷移成本存在顯著差異。而Zhang 和 Zhao(2013)中包含了不同年齡段、不同學歷的樣本,這會影響估計結果的準確性,與此同時,他們也面臨了制度性的遷移成本。為此,本文只用高技能人口的樣本進行實證分析。在不同城市落戶的難度較小,因此能更準確地識別出非制度遷移成本的影響。

表5利用2010年人口普查微觀數據中高技能勞動力樣本進行分析。為避免年齡增大而產生的遷移成本,回歸中只用年齡在25~34歲的未婚樣本做回歸。模型中用選擇城市到戶口城市的距離和選擇城市與戶口城市是否跨省來捕捉遷移成本。在第1列中,只控制選擇城市到戶口城市的距離,系數為-1.027,在1%置信水平下顯著;在第2列中,加入選擇城市與戶口城市是否跨省,結果顯示,選擇城市到戶口城市的距離依然在1%置信水平下顯著,系數大小為-0.879,與第1列相比略有變化。與此同時,是否跨省的系數為-1.215,在1%置信水平下顯著。在第3列中,加入選擇城市的工資和房價,結果顯示,選擇城市到戶口城市的距離和選擇城市與戶口城市是否跨省都顯著,系數大小變化不大。總體而言,高技能人口更可能選擇戶口所在省份以及離戶口所在越近的城市。

基于人口普查數據的結果存在三個方面的不足。一是人口普查數據沒有高技能畢業學校的所在城市。一般認為,高技能很有可能留在畢業院校所在的城市。二是人口普查數據沒有個體就讀專業的信息。城市間的產業結構存在差異,而這可能會影響不同專業的高技能勞動力。三是人口普查數據無法反映高技能人才是否換過工作。一旦工作穩定下來,那么重新選擇城市的成本就會增加,而這在模型中我們無法捕捉到。

基于這方面的不足,表7嘗試利用上海某高校畢業生數據考察分析。高校畢業生的數據能夠在一定程度上克服人口普查數據的不足。一是可以知道畢業院校的城市——上海;二是畢業生個體數據可以知道畢業生的專業;三是畢業生的就業城市是他們畢業的第一份工作,因此不存在換工作所產生的遷移成本。

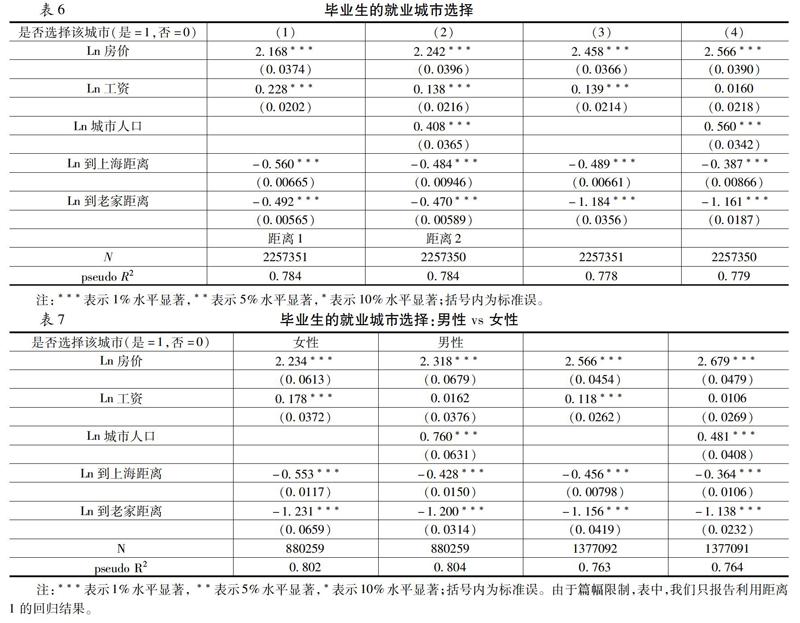

表6前兩列使用的是工作城市到生源地省份內所有地級市的距離的平均值,來衡量工作地到生源地的距離;后兩列使用的是工作地到生源地省份省會的距離。前兩列結果發現城市平均工資的提高會增加畢業生選擇該城市的概率,不過在控制城市人口之后,平均工資系數大小出現下降。房價的系數則變化不大。回歸中,城市人口的系數顯著為正,說明畢業生傾向于到具有城市規模的城市工作,這一點類似于Xing and Zhang(2017)[23]。兩個距離變量的系數都顯著為負。上海作為畢業學校的所在城市,畢業生傾向于留在上海,或者離上海更近的城市。到老家的距離為負,則說明了畢業生傾向于到老家更近的城市工作。

在表6的基礎上,表7進一步考察分析畢業生就業的城市選擇是否存在性別的異質性。在表8中,前兩列為女性樣本,后兩列為男性樣本。總體而言,男女在就業地的城市選擇行為上,沒有很大的差異。

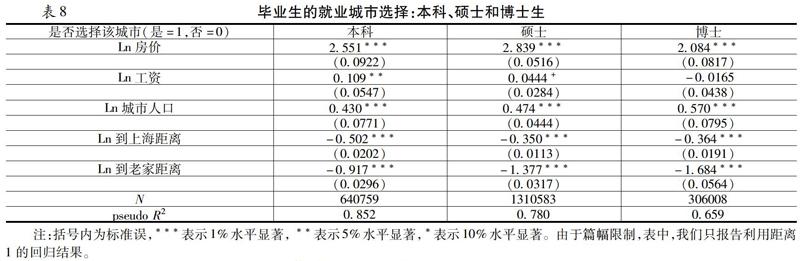

表8考察了不同學歷就業城市選擇的異質性。之所以要考察學歷的異質性,原因在于我國的戶籍制度是高技能偏向的。上海落戶政策中對不同學歷的加分情況也說明了這點。表8結果顯示發現,房價的系數都顯著為正,系數大小沒有呈現規律性。而工資變量則出現差異。在本科生組別中,工資系數顯著為正;在碩士樣本中,工資系數在15%置信水平下顯著,而且系數小于本科組別;而在博士生組別中,工資的系數則不再顯著。城市人口的系數則呈現出相反的規律。城市人口的系數在三個組別中都顯著為正,但系數大小則逐漸遞增。到上海的距離都顯著為負,系數大小沒有明顯規律,而到老家的距離雖然也都顯著為負,但系數的絕對值呈現遞增規律,這意味著博士生更傾向于到老家更近的城市工作。

條件Logit模型有一個特質,即該模型要求滿足非相關選擇獨立性(Independence of irrelevant alternatives, IIA)。在本文的后續回歸中,我們嘗試緩解IIA假設不成立可能帶來的對參數估計的影響。我們將除了上海之外的所有城市當作一個整體進行考察分析,這意味著,將畢業生的就業地選擇問題簡化為二元選擇問題,要么留在上海,要么離開上海。如此一來,可以在某種程度上回避條件Logit模型出現IIA假設不成立的可能潛在影響。

在表9中利用Probit模型估計畢業生留滬的情況。前3列的回歸包括升學和就業的樣本。后3列只用就業的樣本。在模型中的,被解釋變量是二元虛擬變量,是否留在上海。從3.1部分的回歸結果來看,畢業后是否留在上海會受到個體畢業當年上海經濟的影響,因此直接控制畢業年份的固定效應。此外,畢業后是否留在上海也和畢業生個體的所屬學院和所讀專業的固定效應有關。在宏觀層面,可以嘗試控制個體生源地省份的特征,包括人口、GDP、產業結構和城鎮化水平。但為了避免生源地省份變量可能存在的內生性問題,以及可能存在的遺漏變量問題,回歸中直接控制生源地的固定效應。第1列中控制了畢業年份、所屬學院和生源地省份的固定效應,結果顯示,相比于男性,女性留在上海的概率更高,相比于本科畢業生,碩士和博士更可能離開上海。在第2列中考察生源地省份到上海的距離對畢業后留滬的影響。數據中只知道生源地所在的省份,因此無法知道更為準確的距離。為此,使用兩個距離來度量。第2列的結果使用生源地省份所在地級市到上海的平均距離,第3列使用生源地省份的省會到上海的距離。第2列和第3列的結果顯示,距離的系數顯著為負,系數都較為接近,說明了生源地老家距離上海越近,畢業后留在上海的概率越高。

在第4到6列中只用就業的樣本。同樣的,相比于男性,女性留在上海的概率更高。碩士畢業生的系數不再顯著,說明了碩士生和本科生找工作時,是否留在上海沒有顯著差異。而相比于本科畢業生,博士生留在上海的概率同樣更低,這可能是因為博士生的就業單位主要是高校,和企業的就業較為不同。此外,距離的系數顯著為負,系數絕對值比前3列的結果較大,背后的原因可能是學校的分布和企業的分布在空間上存在差異。

五、結論以及未來的研究方向

本文結合利用多個數據來總結中國城市人力資本分布的規律并嘗試給出背后的原因。首先,利用人口普查2000和2010年數據實證分析城市人力資本空間分布的截面差異和動態變化。結果顯示,一個城市到三大港口的距離越近,則該城市的高技能人口數量越多。回歸結果顯示,距離每增加1%,城市高技能人口數量會減少0.475%。高技能移民的空間分布也有類似的規律。更進一步的,一個城市到三大港口的距離越遠,則2000到2010年間該城市高技能人口的增長率越低。具體而言,城市到三大港口的距離每增加1%,則該城市高技能人口數量的增長率會減少0.063個百分點。與此同時,分析結果也發現了我國城市人力資本水平分布尚未完全穩定,因此地方政府還有改變人力資本分布的政策空間。其次,本文從經濟因素、非經濟因素和遷移成本回顧和考察影響個體空間選擇的因素,并強調了遷移成本對個體空間選擇的影響。為了更好識別非制度性遷移成本的影響,論文利用上海某高校畢業生的第一份工作的就業地選擇,來驗證非制度性遷移成本的影響。使用條件Logit模型考察分析研究發現,就業地城市到老家的距離以及就業地城市到上海的距離會顯著影響畢業生選擇該城市的概率。具體而言,就業城市到上海的距離每增加1個百分點,畢業生選擇該城市的概率會減少0.48個百分點。就業城市到生源地省份的距離每增加1個百分點,畢業生選擇該城市的概率會減少0.47個百分點。異質性分析發現,畢業生的就業城市選擇沒有明顯的性別差異,但存在顯著的學歷差異。具體而言,博士生對城市的平均工資最不敏感,而對就業城市到生源地省份的距離最為敏感。此外,結果也發現城市的工資、房價和公共服務水平和舒適度,會影響畢業生選擇該城市的概率。

由于數據所限,本文的研究分析未能充分展開,存在諸多不足。一是,Glaeser and Shapiro(2001)[24]認為企業日益集中于大城市能夠吸引大學生的集中。礙于數據所限,在目前的回歸結果無法考察分析上海新企業的成立對畢業生留滬的影響。二是,Carree and Kronenberg(2014)[25]發現畢業生畢業之后選擇居住地,往往會同時考慮通勤距離以及到之前學習地方的距離。畢業生留在學校所在城市以及在該城市內部又是如何選擇工作地和居住地,這些都是未來可以進一步拓展的研究題目。

本文的研究對城市規劃者有一定的政策含義。首先,通過城市在工資和房價兩個方面入手,對人才引進進行補貼,尤其是住房方面的補貼。然后是從公共服務入手,為人才配備相應的公共服務,比如教育和醫療,與此同時,也要開始重視自然環境對吸引人才的重要性。最后是從遷移成本入手,放開戶籍制度,盡可能解決人才及其家屬的落戶問題。考慮到不同地方政府在以上方面都會進行競爭,那么地方政府也可以考慮打感情牌,利用故鄉情結來吸引人才回故鄉工作。

參考文獻:

[1]World Bank. World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography[M]. 2008, World Bank.

[2]Duranton G. & Puga D., 2004, Micro-Foundations of Urban Agglomeration Economies [C].Handbook of Regional and Urban Economics,in: J. V. Henderson & J. F. Thisse(ed.), Handbook of Regional and Urban Economics, Amsterdam and New York: Elsevier. 2004:2063-2117.

[3]Glaeser, Edward L. and Lu, Ming. Human-Capital Externalities in China[J]. NBER Working Paper,2018, NO. 24925.

[4]Lucas R. E.. On the Mechanics of Economic Development [J]. Journal of Monetary Economics, 1988,22(1): 3-42.

[5]Rosenthal S. S. & Strange W. C.. The Attenuation of Human Capital Spillovers[J]. Journal of Urban Economics, 2008, 64(2): 373-389.

[6]Winters J. V.. Human Capital Externalities and Employment Differences across Metropolitan Areas of the USA[J]. Journal of Economic Geography, 2013,13(5): 799-822.

[7]梁文泉、陸銘.城市人力資本的分化:探索不同技能勞動者的互補和空間集聚[J]. 經濟社會體制比較,2015(3):185-197.

[8]Costa, D. L. and Kahn, M. E., Power Couples: Changes in the Locational Choice of the College Educated, 1940-1990[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2000, 115(4): 1287-1315.

[9]Crescenzi, R., Holman, N. and Orru, E.. Why Do they Return? Beyond the Economic Drivers of Graduate Return Migration[J]. The Annals of Regional Science, 2017, 59(3): 603-627.

[10]陸銘,向寬虎. 地理與服務業——內需是否會使城市體系分散化?[J].經濟學(季刊),2012,11(3):1079-1096.

[11]陸銘. 空間的力量:地理、政治與城市發展(第2版)[M]. 上海:格致出版社和上海人民出版社,2017.

[12]陸銘,李鵬飛,鐘輝勇. 發展與平衡的新時代——新中國70年的空間政治經濟學[J],管理世界,2019(10):11-23.

[13]Eeckhout, J., R. Pinheiro and K. Schmidheiny. Spatial Sorting[J]. Journal of Political Economy, 2014,122(3):554-620.

[14]Kuminoff, N. V., Smith, V. K. and Timmins, C. The New Economics of Equilibrium Sorting and Policy Evaluation Using Housing Markets[J], Journal of Economic Literature, 2013,51(4): 1007-1062.

[15]Tiebout, C.. A Pure Theory of Local Expenditures[J]. Journal of Political Economy, 1956,64(4): 416-424.

[16]Bayoh, I., E. Irwin and T. Haab. Determinants of Residential Location Choice: How Important are Local Public Goods in Attracting Homeowners to Central Locations?[J], Journal of Regional Science, 2006, 46: 97-120.