歷史追溯與當下建構

唐睿

“中國電影學派”其本質指涉的是在新時代語境下構建中國電影自己的話語體系,通過這套話語體系(知識體系)生發出相應的中國電影的創作觀念和審美意識,是對中國電影“主體性”的歷史追溯與當下建構,這對處于數字媒介語境下的中國動畫電影有著非常積極的作用。回顧中國動畫史,曾經的“中國學派”獨樹一幟,完成了當時無論創作者還是觀眾對中國動畫身份的認同,體現了中國動畫的“主體性”。不過,“中國學派”并不具備一套完備的動畫理論體系,其內涵更多指向了某一特定市場體制時期下的動畫媒介的藝術實踐,所以對“中國學派”的研究維度更多的聚焦于特定時期中國動畫所體現出來的整體標識,或以政治身份和意識形態對《驕傲的將軍》(1956)、《三個和尚》(1984)等作品進行批評,或以“詩意”“韻味”“線條造型”等審美感知對《小蝌蚪找媽媽》(1961)《牧笛》(1963)《山水情》(1988)等進行形式概括和理論闡釋,或從技術媒介的選擇出發,以“陳舊”“過時”等觀點對剪紙、木偶等“中國學派”動畫進行時代批判,這些研究缺乏體系化研究模型的架構。而“中國電影學派”的提出,基于動畫則是一次歷史追溯,拓展“中國學派”①的歷史內涵的文化外延,是對新時代中國動畫電影“主體性”的探索。

一、早期中國動畫電影的“主體性”與“中國學派”

在討論這一問題之前,我們再對“民族性”和“主體性”作如下的闡釋。廣義上的“民族性”指向了具有固定、統一的語言系統,有特定空間地域性,且具備歷史延續性認同的共同體。本文所談的“民族性”更多的指向了民族文化特征,如聶欣如所談及的非實體性的精神合集。除此之外,對“民族性”的考查還應當追溯到其物質性上,即還應當包涵地域性政策、產業、工業等。而“主體性”則源自于哲學對“人類主體”的研究,因此“主體性”自然便是指涉人與自然、人與世界、人與社會的關系。無論是原始思維下的“動物思維”,還是產生于對大自然震懾力量崇拜的“圖騰思維”,亦或具有發現自然并征服自然的“巫術思維”,人類主體性似乎都跟“思維”密不可分。因此,中國動畫電影的“主體性”指涉的便是“民族意識觀念”(思維)與“民族工業”(技術)共生、互進的一種有機體,從“民族性-主體性”這一生成過程為切口考查中國動畫電影的歷史生發和美學觀念生成與發展具有深遠的意義。

將“主體性”引入“中國學派”并進行歷史考察,則能打破以往“中國學派”計劃經濟體制這一時代標簽,拓展“中國學派”的內涵。如果將“中國學派”理解為中國動畫電影的“主體性”建構這一學術范疇,其內涵則可追溯至20世紀30年代。

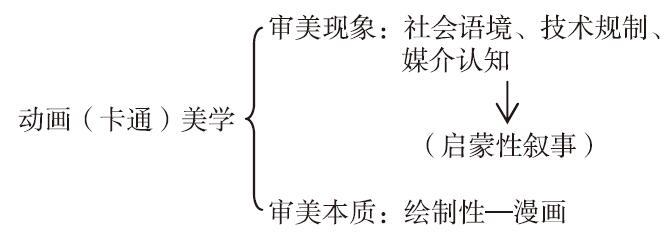

動畫史的研究中對于早期中國動畫《大鬧畫室》(1926)和《紙人搗亂記》(1930)大多是從表現形式和內容指涉上,簡單的歸類為初期的“逗趣、滑稽”藝術表現觀念,或則是娛樂、模仿的創作期。而從史料的挖掘中可發現,兩部動畫的有著截然不同的技術特質,《大鬧畫室》屬于手工作坊式的生產模式,《紙人搗亂記》則具有美制電力設備介入下的一種“現代性”表征,史料記載民國十六年間,完成《大鬧畫室》之后,萬氏兄弟從美僑手中購得卡通電影的設置設備,如“有個美國人帶著幾具攝制卡通電影的機械,來到上海……我們就集了一筆欵子,將他的所有機械都買了下來……獲得了機械的幫助,使我們的出品成績更完美了,于是又完成留意部作品,紙人搗亂記”[1],《電聲周刊》也記載梅雪儔回美國前,將設備賣給了萬氏兄弟,該套設備“可以攝制有聲,也可以拍五彩,完全用電力工作,非常便利”[2]。電力設備的介入和賽璐珞的“分層”復印法的應用,使動畫(卡通)的媒介想象從具有實驗性質的廣告形式中脫離出來,完成了其敘事職能,進而有了從美學層面的諸多討論。白木認卡通雖然呈現出一種簡單、幼稚的媒介肌理,但其生命力“絕非在愉快的哄笑之間就消滅于無形之性質的東西”。[3]萬籟鳴把這種“無形化”的感知進行了闡發,形成了早期中國動畫(卡通)的美學基礎,即動畫(卡通)是動態的“漫畫”,應當遵循漫畫的美學原則,以夸張造型和滑稽表演反映社會生活,即“這回味中是含有對現實生活很嚴重的諷刺”[4]。片岡則認為,美國迪士尼動畫中的動物角色過于滑稽、逗趣,動畫(卡通)應當在其先天的兒童親和力基礎上,配合寓言故事,發揮教育職能。[5]整合當時對卡通(動畫)的美學認知體系不難發現其固有的三層含義,從本體而言,卡通(動畫)是“動態”的漫畫,因此,應當遵從“繪制性”的藝術本質。從認識論出發,正因為卡通遵循了漫畫的敘事原則,它簡明、生動、滑稽,亦或帶有某種“社會回味的形式”,則是對孩童等更多不具備理性批判群體的啟蒙性媒介,它的社會職能相應是教化與科普。從創作論而言,可愛的角色造型、夸張的肢體形態、滑稽的表演風格、諷刺與逗趣統合成為了當時卡通(動畫)的美學特征。

在20世紀30年代中期,遵循這一美學認知體系,中國動畫(卡通)創作進入一種“自覺”的探索之中,主要體現在三個方面:(一)“計算歌譜”①解決了聲畫同步問題,(二)工業化流水線的生產方式,(三)將夸張變形與中國傳奇敘事結合。如《鐵扇公主》中的孫悟空,在中國早期卡通美學體系指導下,將迪士尼動畫的線條造型與中國影像傳奇敘事結合,從而達到角色上天入地的奇妙與滑稽逗趣。如鄭正秋所說“最好的取材要取得演員動作多,演員表情多……最好的取材要取得看看是很淺顯明白,想想卻意味深濃”[6]。刁穎也認為,《鐵扇公主》中的牛魔王造型與西方的寫實性不同,西方的角色是以動物性(客觀基礎)為基礎的繪制造型,而中國的角色則是以人和動物結合,而“這種‘奇型明顯與戲劇、民間面具、皮影等有著相同之處”[7]。萬籟鳴也說:“中國的活動漫畫應有中國的人物形態……因為中國服裝方面說他滑稽又不滑稽,不滑稽又滑稽。”[8]另外,《鐵扇公主》采用以角色表演為主的鏡語結構,以“奇特演繹”為蒙太奇組合原則,如文本中孫悟空第一次進火焰山片,鏡語形式以悟空“騰云駕霧”,“火焰山特寫”,再到“騰云駕霧”,再到“火焰山”組成,旨在強化鏡頭下無論是“人像化的火焰山”還是“擬人化的猴”的表演,而這也是對美國迪士尼動畫的吸收與本土化實踐。除此之外便是動畫(卡通)的成人化可能,而這種接受群體的拓展“必然性”應來自于社會語境的迫使。首先,20世紀30年后期,中國正處政治動蕩與國家戰爭的危機之中,動畫(卡通)作為一種具備“啟蒙性”敘事功能的媒介,與萬氏兄弟“戰爭姿態”的美學選擇相契合,必然使兒童的固有受眾認知轉向蒙昧的市井大眾,在孤島,采用跟《木蘭從軍》同樣的借古喻今的文本策略。其次,為迎合更多年齡層次的觀眾,創作出符合大眾審美趣味的影像,勢必改善影像表達機制。因為,在萬氏兄弟的美學觀念中,早期無論是題材較為嚴肅的電影或是帶有“情愛”“陰謀”“背叛”等社會倫理的電影均不適合兒童,如“要叫兒童去看《王寶釧》與《潘巧云》,還成什么體統,能夠看一回《精忠報國》與《木蘭從軍》那是最勉強作為兒童看的教育片”[9],可《鐵扇公主》中,無論是牛魔王與其小妾狐貍精的愛意纏綿,還是豬八戒與鐵扇公主的歌舞歡愉,均在萬氏兄弟動畫(卡通)美學的選擇之外,如顏慧、索亞斌言,《鐵扇公主》既有定位于“兒童”的思維定勢,也折射出中國對電影媒介教化傳統的巨大壓力,另外還有一部分商業因素與迎合“小市民庸俗口味的無奈”[10]。

因此,《鐵扇公主》所展現的早期中國動畫(卡通)“主體性”只是一種“雛形”,盡管早期的中國動畫(卡通)具備完整的美學知識體系,即以“教化”為主的媒介職能和以“繪制”為本的審美本質,但是,我們沒有完備的工業體系作為“主體”的實踐支撐,無論是的長城畫片公司還是大中華百合公司,這些商業實體都不是專門從事動畫(卡通)研發、攝制、經營的機構。而且,《鐵扇公主》缺少同時期迪士尼動畫電影《白雪公主》或電影《漁光曲》《馬路天使》等的多機位“電影化”敘事手段,動畫電影意識局限于“漫畫”+“電影”的結合。最后,其動畫(卡通)“成人化”的影像選擇也是一種被迫與妥協,在商業性和藝術性上,還未構成書寫范式。

二、數字語境下中國動畫電影“主體性”危機與建構可能

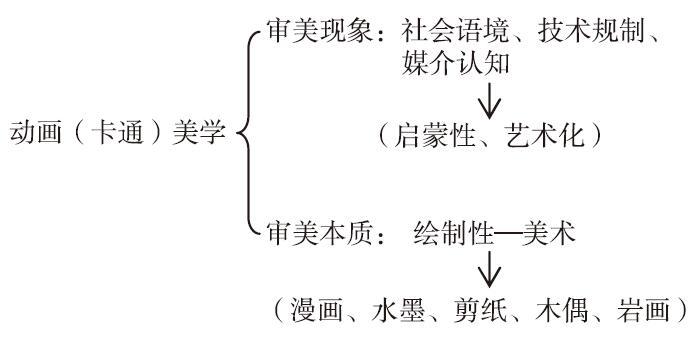

20世紀50年代至80年代的“中國學派”,是中國動畫在傳統工具上對中國動畫美學的一次媒介實踐,其內涵實質則是:以新中國第一個具有較為完善的技術設備的東北電影制片廠為基礎,從而建立了中國首個動畫(卡通)攝制實體——上海美術電影制片廠,并遵循前文所述的美學知識體系,在計劃經濟統購統銷的社會體制下,創作者通過不斷的藝術化媒介實踐,豐富了“繪制性”的書寫可能,最終在世界動畫話語體系中彰顯了中國動畫的“主體性”。

基于傳統工具表達的中國動畫,其“主體性”危機,首先來自于數字工具的挑戰。如果說動畫與電影的不同美學特質來自于客觀世界對象的“媒介化”過程,“繪制性”與“同一性”則分別指向了兩者的美學特征。“繪制性”相較于“同一性”,在視覺感知的“媒介化”過程中具有更大的“闡釋特權”,在視覺心理學理論中,眼睛與攝像機是一種非對稱的辯證關系,阿恩海姆以“格式塔”心理學理論為架構基礎,反對眼睛感知世界的機械性,提出了“簡化”原則,“簡化”不一定代表完全的“簡單化”,而是一種整體性的視覺感知,如在非對稱對象上感知到對稱性的完善,在殘缺的對象上感知到封閉性的完善等。盡管“格式塔”在視覺研究中具有局限性,不可否認的是,在傳統媒介語境下,繪畫就不具備機械性特質,而動畫,通過具有機械性的攝影機,“復制”了的生物性的眼與手的再現物(這里指“圖畫”),在媒介的物質性生成層面有著較為清晰的路徑,而物質性也是早期動畫(卡通)“民族特征”書寫最為原始感知因素。數字媒介解構了這一原則,數字媒介不再以原子形態(實體的畫具、顏料和紙張)組成,而是“比特”(byte)。比特(byte)解構了原子世界的實體性,對感知經驗的物化過程不在直接生成而是受制于重塑比特(byte)的數學算法模型,于動畫而言,“重塑性”導致了物質性對動畫影像民族特征的介入不再直接,“重塑”的可能路徑限制了其書寫的樣式,如康德所說:“對于美的藝術來說,要達到高度完美,就需要大量的科學知識……在藝術創作中,‘知不一定就能保證‘能,首要的還是技術訓練方面的本領。”[11]

其次,從計劃經濟轉入市場經濟的中國社會,社會語境、技術規制和媒介認知上發生了諸多的變化,動畫不再單一的遵循“啟蒙性敘事”的媒介職能,進而產生“多元化”格局現象,如功能上的“教育性”與“娛樂性”、受眾上的“低齡化”與“成人化”,審美上的“藝術化”與“商業化”,文本策略上的“全球化”與“民族化”,影像特征上的“逼真化”與“抽象化”等。語境、媒介的變化也使得中國動畫創作在開放市場的社會體制下,陷入了“主體性”迷失之中。

美學構架的瓦解使得中國動畫電影陷入“工具理性”創作觀,其影像表征主要體現在兩個方面:(一)他者經驗的商業實踐,如借鑒迪士尼動畫商業運作方式的《寶蓮燈》(1999)和投資1.3億元的《魔比斯環》(2005)。兩者皆是出于對迪士尼動畫商業性的好奇,《寶蓮燈》參考的是《獅子王》,《魔比斯環》則是《玩具總動員》,《魔比斯環》的項目開發人員僅僅是感受到了由《玩具總動員》帶來的巨大商業價值,在數字三維技術的藝術觀念、技術儲備、開發流程、市場營銷一無所知的情況下,利用資本進行技術裝配,完成工業化商品的生產。而這種背離中國語境的表達機制,很難達成本土觀眾的文化認同與民族認同。(二)他者動畫想象與本土文化符號的嫁接,如《魁拔》(2011)和《兔俠傳奇》(2011),兩者皆將中國傳統文化符號與他者動畫想象進行嫁接,魁拔借用了《山海經》中的人物名字,《兔俠傳奇》則借用了祭月傳統中“兔爺”形象,前者采用了日式的臺詞造型、角色造型和表演造型,后者直接借鑒了《功夫熊貓》,兩部動畫電影都只重視了中國傳統文化符號的“能指”,沒有深挖其內涵“所指”,無法建構中國動畫電影的“主體性”。

《西游記之大圣歸來》(以下簡稱大圣歸來)的8億票房所帶來的的資金投入,改進了中國動畫電影的影像質量上,而最核心的是動畫創作者集對中國動畫電影“主體性”建構表達出的強烈欲望。這一時期的動畫電影,追光動畫四部曲最具代表性。

《小門神》(2016)與《阿唐奇遇記》(2017)延用《大圣歸來》的“精良”創作觀,采用傳統文化符號“大片化”的影像策略,將年畫和茶寶作為符號元素構建動畫電影主體,旨在通過角色的自我建構過程,傳遞出對中國傳統文化的敬畏和重拾,但疏離于社會語境的表達策略,如《阿唐奇遇記》中描繪塞車場景下眾人下車品茶以示中國人對茶的喜愛等,其收效并不理想。第三部作品《貓與桃花源》(2018),追光動畫放棄了對中國傳統文化符號的借用,參照迪士尼、皮克斯的敘事模式,以父子(母子)意志沖突為敘事動力,以遇險、尋找為敘事框架和情感縫合路徑,在一系列旅行的過程中,完成“主體”到“主體”的認知,即父親(母親)和兒子(女兒)的雙向認可,達成矛盾的化解。雖然《貓與桃花源》意將本土景觀(重慶)裝配進成熟的商業化敘事模式,進行“本土化”與“商業化”的化合,但這種“他者”親情構成體系的“自由性”與傳統中國儒學家教的“嚴苛性”,難以在家長和孩子之間達成契合,也無法通過文化記憶完成青年的身份認同。第四部《白蛇:緣起》(2019),追光向內探尋,借用原生IP進行改變,采用和《西游記之大圣歸來》一樣的敘事架構,以前世今生為敘事時空,唯一不同的是,基于“互文”理解之下,超越“文本”之外的表意通道,《大圣歸來》是上千年承諾與忠誠,《白蛇:緣起》是五百年的不忘與堅守,一個是道義,一個是愛情,它們在中國傳統文化的指涉中都具備跨越時空的傳奇特性,愛情與道義也是當下社會“離婚”與“碰瓷”現象指涉下,青年大眾所關注的倫理問題,將傳統準則轉譯成“現代”倫理價值是《大圣歸來》與《白蛇:緣起》所體現出的共有的美學特質。

基于數字媒介的統攝語境,我們似乎難以拋離大眾文化審美信仰,進行諸如“中國學派”的媒介主體實踐,而需要以漸進式的路徑不斷培養觀眾的審美意識,縫合民族文化在意識形態與社會體制震蕩下所產生的間隙,將傳統的中國神怪、武俠與現代社會倫理熱點話題進行榫合,發展適應當下媒介文化的動畫美學知識體系,形成獨特的動畫話語,而這正是《大圣歸來》(道義)以來,到《白蛇:緣起》(愛情)、《哪吒:魔童降世》(親情與友情),所展現出的一種創作旨歸,盡管是一種折中的選擇,卻是符合當下媒介語境、社會語境的中國動畫“主體性”建構路徑。

結語

將歷史話語的“中國學派”至于當下的“主體性”考察,既是從生發的原點對“中國學派”進行梳理,也是對“中國學派”文化外延的一次拓展,在數字語境下完成對中國動畫電影“主體性”的建構可能性追問。“中國學派”的當下建構必須以“民族產業”為實踐主體,以“民族文化”的覺醒為精神主體,完成“主體”—“中介”—“主體”模式下的“主體間性”建構,以此避免一味的往回探尋,放棄動畫電影工業體系所具有工業美學特質,如《鐘馗—歲寒三友》;以此避免“技術理性”不斷膨脹下,過于標準化的影像表達機制對中國動畫電影“主體性”的抹殺,如《媽媽咪鴨》。

參考文獻:

[1]佚名.中國卡通影片之母:萬氏兄弟從事卡通工作的自述[ J ].三六九畫報,1942(7):26.

[2]佚名.國產卡通片的昨今明[ J ].電聲(上海),1936(8):988.

[3]白木.卡通片的特異性[ J ].時代電影(上海),1934(3).

[4]萬古蟾,萬籟鳴.談談電影卡通漫畫[ J ].漫畫生活,1935(13):6.

[5]片岡.談卡通片[N].陽春小報,1936(9):2.

[6]虞吉.早期中國電影:主體性與好萊塢影響[ J ].文藝研究,2006(10):107.

[7]刁穎.試析中國早期動畫電影傳奇敘事特征[ J ].電影文學,2017(17):69.

[8]萬籟鳴,萬古蟾,萬超塵.閑話卡通[ J ].明星(上海),1936(1):2.

[9]陳平.中國卡通片的繪制人—訪問萬氏兄弟小記[ J ].電影世界,1940(12):26.

[10]顏慧,索亞斌.中國動畫電影史[M].北京:中國電影出版社,2005:23.

[11]朱光潛.西方美學史(下)[M].北京:商務印書館,2015(04):415.

【作者簡介】 ?唐 睿,男,江西南昌人,江西財經大學藝術學院講師,博士,主要從事數字影像,動畫研究。

【基金項目】 ?本文系江西省動漫創意與數字娛樂重點實驗室開放基金資助項目《三維動畫角色類型形態研究》(編號:KFJJ2019004)階段性研究成果之一。