永遠不能忘記的事情

——魯迅、巴金及其他

上海巴金故居

那個人比別人更認真

1935年9月10日,上海是一個晴熱天。下午,翻譯家傅東華在內山書店等待魯迅,他委托譯文社年輕的編輯黃源來請魯迅幫忙找醫生給兒子看病。三個人會合后,一起去附近的富民醫院請日本醫生小山給診視。當天,黃源留在魯迅大陸新村的家里吃了晚飯,他還向魯迅轉達了朋友約稿的請托,當夜便有了魯迅給蕭軍的這樣一封信:

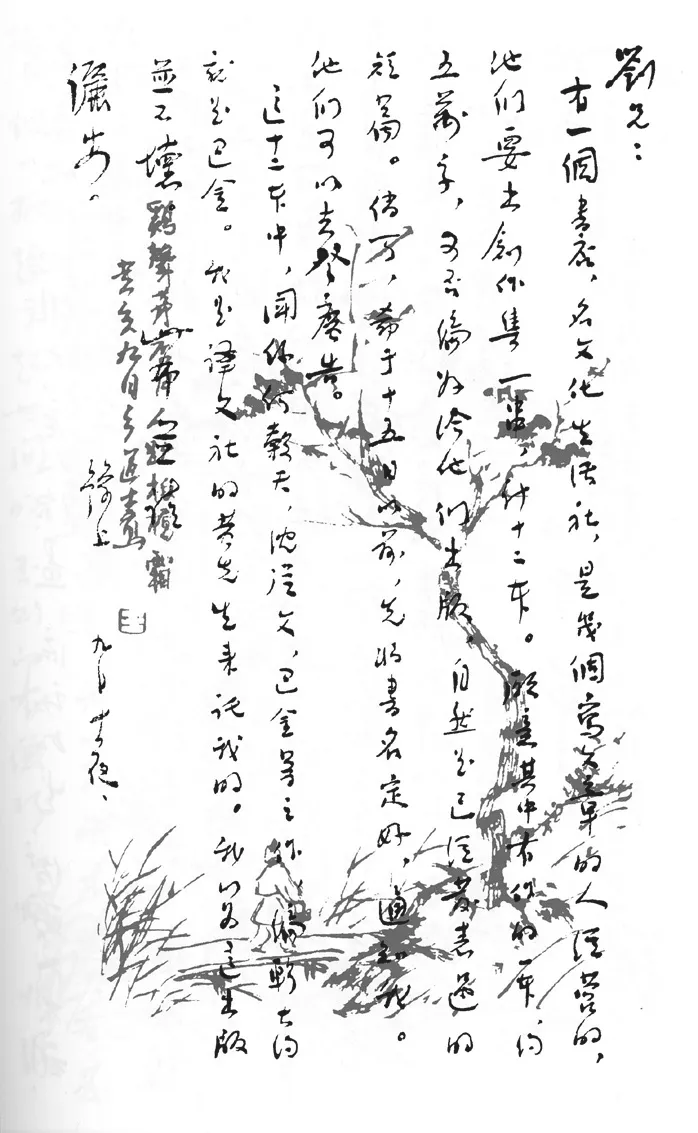

劉兄:

有一個書店,名文化生活社,是幾個寫文章的人經營的,他們要出創作集一串,計十二本。愿意其中有你的一本,約五萬字,可否編好給他們出版,自然是已經發表過的短篇。倘可,希于十五日以前,先將書名定好,通知我。他們可以去登廣告。

這十二本中,聞系何谷天,沈從文,巴金等之作,編輯大約就是巴金。我是譯文社的黃先生來托我的。我以為這出版[社]并不壞。此布并請儷安。

豫 上 九月十夜

(此信現收《魯迅全集》第13卷第208頁,人民文學出版社1981年版)

1935年9月10日魯迅致蕭軍書信

蕭軍曾用“劉軍”這個名字,故魯迅稱其為“劉兄”。文化生活社,即后來的文化生活出版社,是由吳朗西等人于1935年5月創辦的一家同人出版社,巴金當年從日本回國后應邀擔任總編輯。魯迅寫這封信時,該社剛剛創立,立足未穩,但是魯迅的譯作《俄羅斯的童話》已作為該社“文化生活叢刊”的第三種出版了。這封信中,魯迅又為巴金主編的“文學叢刊”拉稿,他計劃中的“譯文叢書”后來也由該社出版,還有他編印的畫冊……在魯迅生命的最后兩年中,他與這個出版社和它的編輯們關系密切。從這封信中可以看出,魯迅對這個新生出版社的好感和信任,他說這“是幾個寫文章的人經營的”,“我以為這出版[社]并不壞”;信中還特別提到“編輯大約就是巴金”。

在魯迅的晚年,身邊圍繞著幾位他比較信任的青年,如黃源、黎烈文、蕭軍、胡風等等。與他們相比,魯迅與巴金的直接交往并不是很多,不過五六次,文化生活出版社與魯迅的來往大多都是委托黃源轉達或吳朗西登門辦理,巴金只是在集體聚會時才與魯迅碰面。然而,魯迅對巴金的評價卻非同一般:“巴金是一個有熱情的有進步思想的作家,在屈指可數的好作家之列的作家……”(《答徐懋庸并關于抗日統一戰線問題》,《魯迅全集》第6卷第536頁)魯迅不是一個信口開河的人,這么高的評價,大概在魯迅對所有的同時代作家的評價中也算“屈指可數”。其實,別人在他耳邊關于巴金的嘰嘰喳喳一直也沒有斷過,徐懋庸給魯迅的信中的指責,大家都看到了。在徐之前,張露薇在1935年11月22日給魯迅的信中也說過這樣的話:“您脫了《文學》,又被那不要臉的‘巴金先生’哄騙去了。大家都覺得這事情很可笑。”(張杰編著:《魯迅藏同時代人書信》第444頁,大象出版社2011年1月版)魯迅跟左翼作家來往很正常,巴金信仰無政府主義,魯迅跟這樣思想傾向不同的人來往,很多人也不理解。日本學者增田涉曾當面問過魯迅,他認為:“魯迅在性格上是誠實的,對于別人也喜歡那種認真的人——例如某些時候他要和一位傾向很不同的青年作家一道搞工作,問他為什么要和那樣的人一道工作,他用信任的口氣說,那個人比別人更認真。認真——誠實是他最喜歡的。同時,他不喜歡浪浪蕩蕩的什么也不干。”(增田涉:《魯迅的印象》第19頁,鐘敬文譯,湖南人民出版社1980年5月版)

魯迅甘愿做孺子牛,對他信任的年輕人的幫助總是盡心盡力。以上面信中提到的約請蕭軍的小說集而言,雖然他自己寫作很忙,對蕭軍還是不吝指導甚至細枝末節也叮囑到了。六天后,他致信蕭軍,等于手把手地教蕭軍怎么編這個小說集:

劉兄:

十一日信收到。小說集事已通知那邊,算是定了局。

這集子的內容,我想可以有五篇,除你所舉的三篇外,《羊》在五月初登出,發表后,即可收入;又《軍中》稿已取回,交了文學社,現在囑他們不必發表了,編在里面,算是有未經發表者一篇,較為好看。

其實你只要將那三篇給我就可以了,如能有一點自序,更好。

本月瑣事太多,翻譯要今天才動手,一時怕不能來看你們了。

此布,即請儷安。

豫 上 九月十六日

(魯迅1935年9月16日致蕭軍信,《魯迅全集》第13卷第216頁)

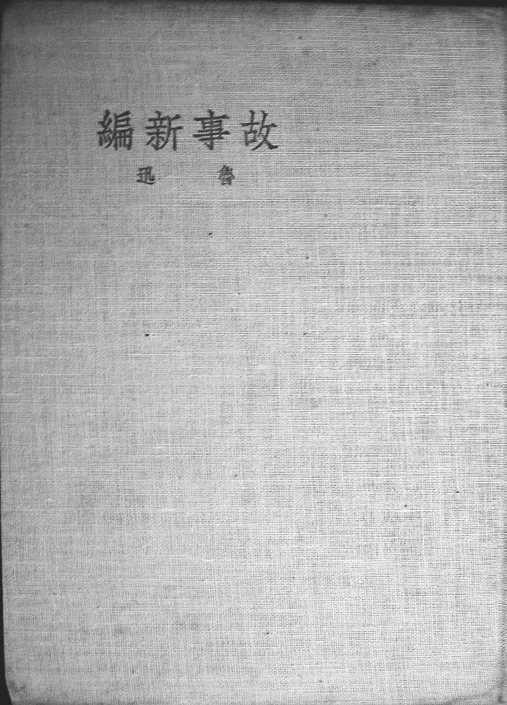

蕭軍的小說集《羊》,作為巴金主編的“文學叢刊”第一輯的一種,于1936年1月出版,同一輯中還有魯迅的小說集《故事新編》。巴金還記得魯迅為他們趕稿子的細節:

我那時正好打算出版“文學叢刊”第一集,便請他為出版社編一本他的作品集。魯迅答應了。幾天以后他就把這個集子的名稱和內容通知了我。他告訴我,有三四篇東西應該收進去,可是還沒有動筆,只要一寫出來就寄給我。這是他的最后一本短篇小說集《故事新編》。

他剛寫完短篇小說《出關》,健康狀況就惡化了。我估計他不可能在短時期內編成。可是當出版社宣布不久將出齊“文學叢刊”第一集的十六卷書的時候,魯迅著急了。一個月之內他就寫完了幾篇,編好了集子,并且寄給了我。(巴金:《魯迅——紀念魯迅誕生七十五周年》,《巴金全集》第19卷第463-464頁,人民文學出版社1993年版)

《叢刊》第一集編成,出版社刊登廣告介紹內容,最后附帶一句:全書在春節前出齊。先生很快地把稿子送來了,他對人說:他們要趕時間,我不能耽誤他們(大意)。其實那只是草寫廣告的人的一句空話,連我也不曾注意到。這說明先生對任何工作都很認真負責。(巴金:《懷念魯迅先生》,《巴金全集》第16卷第340頁,人民文學出版社1991年版)

巴金藏《故事新編》精裝本

巴金跟魯迅約稿應當是在1935年9月15日那次相見。11月23日在致邱遇的信中,魯迅還說:“《故事新編》還只是一些草稿,現在文化生活出版社要給我付印,正在整理,大約明年正二月間,可印成的罷。”(《魯迅全集》第13卷第256頁)不久,他即開始動手寫作新補的幾篇小說,11月29日完成《理水》。12月4日致王冶秋的信上說:“現在在做以神話為題材的短篇小說,須年底才完。”(《魯迅全集》第13卷第264頁)這里指的是《采薇》《出關》《起死》三篇,到12月25日前,他也完成了。12月26日即編定《故事新編》,并作《序言》。拿到稿子,出版社編輯速度很快,1936年1月16日,魯迅日記便記:“校《故事新編》畢。”(《魯迅全集》第15卷第279頁)1月18日致王冶秋信說:“《故事新編》今天才校完,印成總得在‘夏歷’明年了。”(《魯迅全集》第13卷第292頁)事實上,僅僅十天后,“下午得《故事新編》平裝及精裝各十本。”(魯迅1936年1月28日日記,《魯迅全集》第15卷第280頁)看來,魯迅辛苦趕稿,巴金他們也沒有辜負他,以最快的速度把書印了出來,這對于作者來說,是再令人快慰不過的事情了。彼此的信任,是建立在如此勤奮和認真的工作之上的。

一個平常的小夢

文化生活出版社雖然是一個新誕生的小社,經過他們的努力,倒是圓了魯迅晚年好幾個夢想。比如編輯“譯文叢書”,出版《果戈理選集》,編輯和翻印國外的畫冊等等。

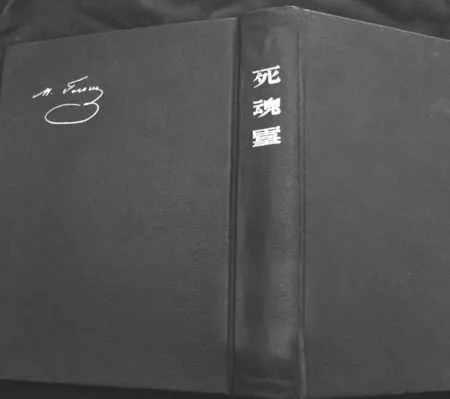

由《譯文》雜志的創辦,魯迅、茅盾等人又想延伸出來,出一套“譯文叢書”,魯迅還有一個要出《果戈理選集》的夢想:

果戈理雖然古了,他的文才可真不錯。日前得到德譯的一部全集,看了一下,才知道《鼻子》有著譯錯的地方。我想,中國其實也該有一部選集1.《Dekanka夜談》;2.《Mirgorod》; 3. 短篇小說及 Arabeske;4. 戲曲;5 及 6 ,《死靈魂》。不過現在即使有了不等飯吃的譯者,卻未必有肯出版的書坊。現在是雖是一個平常的小夢,也很難實現。(魯迅1934年12月4日致孟十還信,《魯迅全集》第12卷第579頁)

魯迅有夢想,又是現實的,他立即就談到沒有書店肯印這樣的書。不過,這個夢他沒有打消,幾天后,他還歷數這樣的夢讓他“焦頭爛額”的事情了:

計劃的譯選集,在我自己,現在只是一個夢而已。近十來年中,設譯社,編叢書的事情,做過四五回,先前比現在還要“年富力強”,真是拚命的做,然而結果不但不好,還弄得焦頭爛額。現在的一切書店,比以前更不如,他們除想立刻發財外,什么也不想,即使訂了合同,也可以翻臉不算的。我曾在神州國光社上過[一次]大當,《鐵流》就是他們先托我去拉,而后來不要了的一種。(魯迅1934年12月6日致孟十還信,《魯迅全集》第12卷第582頁)

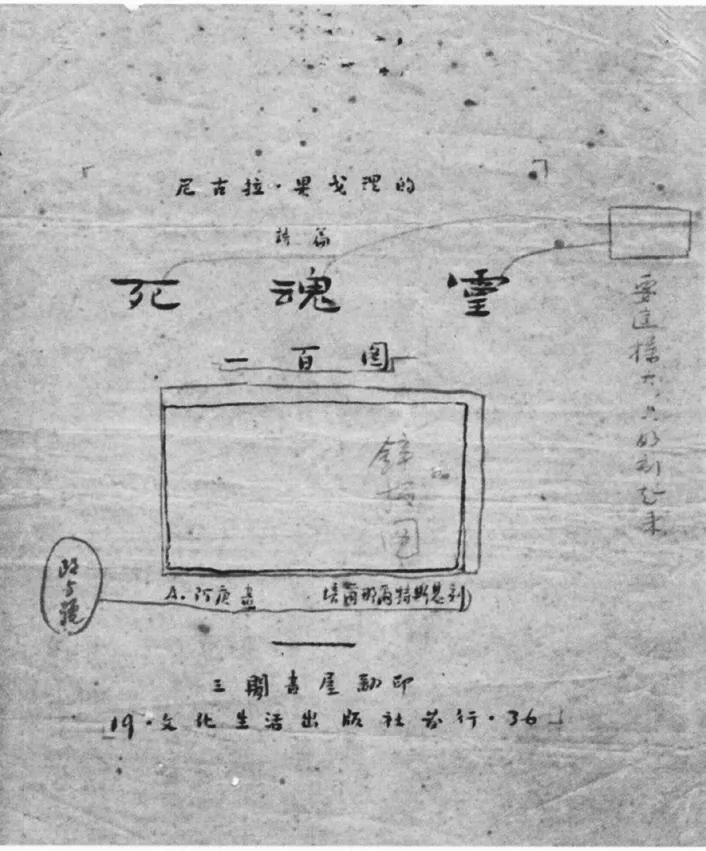

巴金藏魯迅譯作《死魂靈》特裝本

魯迅真是有著常人難以企及的洞見力,這樣的事情他們果然又碰上了,而且為了“譯文叢書”連《譯文》雜志也停刊了。這是現代文學史上著名的《譯文》停刊風波,已經有很多人研究過,我在此就不贅述,當事人之一的黃源晚年有一個簡述,可見其經過和原因:

關于《譯文》停刊原因,扼要的說,魯迅先生在1935年準備譯《果戈理選集》,作為譯文社“譯文叢書”,囑我與生活書店交涉,當時書店負責人口頭答應,后鄒韜奮回國主持書店,我將“譯文叢書”書單交他,他拒絕,不接受,后來我與文化生活出版社商量,他們愿意出版,魯迅先生也同意,1935年9月15日我在南京飯店請魯迅先生與文化生活出版社經理吳朗西、編輯巴金,及譯文社同人,當面接頭“譯文叢書”出版事,雙方無異議定了案,“譯文叢書”歸文化生活出版社。生活書店鄒韜奮等,一聽“譯文叢書”竟由文化生活出版社〔出版〕,大發脾氣,隔一天,在9月17晚上,在新雅飯店邀魯迅吃講茶式的飯,借口《譯文》要加錢,提出罷免我《譯文》編輯職務,魯迅先生當然不答應無理要求,最后破裂。魯迅先生從此不給生活書店系統雜志(如《文學》)寫文章,“世界文庫”刊載《死魂靈》因系長篇,為對讀者負責,仍刊完第一卷。

我跟魯迅先生行動,《譯文》停刊,我脫離文學社,到1936年又在出版公司復刊《譯文》。(黃源1976年致陳漱渝信,《黃源文集》第6卷第130-131頁,上海文藝出版社2009年1月版;該信未署寫信日期)

這一事件中,從最初吳朗西和巴金就挺身而出,愿意接納“譯文叢書”,盡管他們的實力很單薄,但是他們不是商人,而是文化人,自然知道魯迅苦心醞釀的這套叢書的價值。繼之,他們又在道義上支持了魯迅和黃源。黃源談到這樣一個細節,因為是他從中聯系生活書店與魯迅的,被胡愈之訓斥,并提出要求威脅他“如不照辦,后果由你負責”。“我氣憤地離開他的家,這股氣受不了,沒有回家,徑去巴金處訴苦。”“巴金聽后,也很氣憤。他認為魯迅對無理壓迫的對抗,是正義的,完全正確的,我們應該站在他這邊,真誠地擁護他。”“我得到巴金的支持,心里寬慰一點,告訴巴金,我決定拒絕胡愈之的要求。”(《黃源回憶錄》第84頁,浙江人民出版社2001年9月版)

這個小小的出版社接過這樣一套大大的叢書,從抗戰前出到抗戰后,先是黃源主編,后來巴金主編,出版了六十多部世界名著,成為文化生活出版社的品牌圖書,也是中國現代出版史上著名的譯叢。其中果戈理選集出了三種(《死魂靈》《密爾格拉得》《巡按使及其他》),雖然未完全實現魯迅的理想,畢竟有了一部基礎的中譯本。當今天看他們的工作成績時,千萬不要有錯覺,高估了當年的工作環境,以為他們如魚得水。其實,無論資金、市場和大環境都好不到哪里去,還有各出版社之間的競爭。黃源后來醒悟:“其中魯迅談到的‘玄虛’、‘文化統制’,不在生活書店圈子內,不易理解。我后來才懂得他們的‘文化統制’。胡(愈之)先生說我和生活書店關系沒有搞好,我當時不理解,后來才想到我曾介紹魯迅譯的《俄羅斯的童話》給文化生活社出版,《譯文叢書》被生活書店驅逐,我又介紹給文化生活社出版,這違反他們的‘文化統制’,便‘站不住’了。” (《黃源回憶錄》第87頁)“現在才懂得,你當時搞‘文化生活’,搞幾套叢書,破壞了人家的‘文化統制’,這和我也有點關系,拿我開刀,這也是我現在才懂得的。”(黃源1976年10月7日致巴金信,《黃源文集》第6卷第25頁)筆者所看到的是,他們沒有坐等最適宜的環境,也不曾知難而退,不僅做著小小的夢想更有切實的行動,靠自己的承擔和努力去創造環境。巴金等人所辦文生社就是在這樣的擠兌中成長起來。

從這顆心得到溫暖,受到鼓舞

巴金曾談到魯迅的認真負責對于他的教益:“我下決心要向先生學習,才發現不論是看一份校樣,包封一本書刊,校閱一部文稿,編印一本畫冊,事無大小,不管是自己的事或者別人的事,先生一律認真對待,真正做到一絲不茍。他印書送人,自己設計封面,自己包封投郵,每一個過程都有他的心血。我暗中向他學習,越學越是覺得難學。我通過幾位朋友,更加了解先生的一些情況,了解越多我對先生的敬愛越深。我的思想、我的態度也在逐漸變化。我感覺到所謂潛移默化的力量了。”(巴金:《懷念魯迅先生》,《巴金全集》第16卷第340-341頁)巴金是革命青年出身,天性崇尚自由,一切都是與朋友獨立奮斗,魯迅則是少有的幾位出現在他現實生活中的具體的師長,后來又仗義執言,替他申辯,巴金一生都認為魯迅對他有知遇之恩,所以不論是在魯迅生前還是身后,他都是崇敬有加。

巴金提到的魯迅的認真,這也是從他們交往中的點點滴滴里感受到的。現存一封魯迅給巴金的信,談的是編輯、出版《死魂靈一百圖》的事情,魯迅的認真對于巴金以后做編輯工作無言地做出了榜樣:

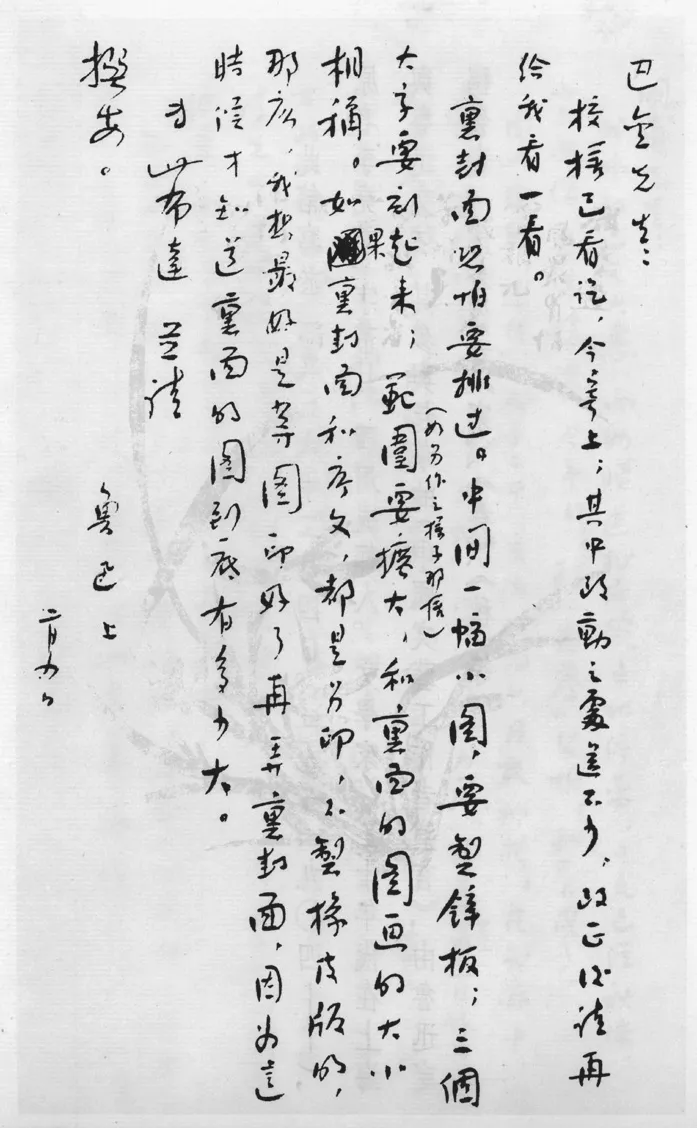

1936年2月4日魯迅致巴金的信

巴金先生:

校樣已看訖,今寄上;其中改動之處還不少,改正后請再給我看一看。

里封面恐怕要排過。中間一幅小圖,要制鋅板;三個大字要刻起來;范圍要擴大(如另作之樣子那樣),和里面的圖畫的大小相稱。如果里封面和序文,都是另印,不制橡皮版的,那么,我想最好是等圖印好了再弄里封面,因為這時候才知道里面的圖到底有多少大。

專此布達,并請

撰安。

魯迅 上 二月四日

魯迅手繪《死魂靈一百圖》封面設計稿

(魯迅1936年2月4日致巴金信,《魯迅全集》第13卷第303頁)

巴金說:“我通過幾位朋友,更加了解先生的一些情況……”黃源、黎烈文等人是一個重要渠道,黃源曾說過:“當年你住在北四川路公寓,我從魯迅家出來,大半先到你處,告以魯迅言談。在敬佩魯迅這點上,我們是完全一致的。”(黃源1973年6月8日致巴金信,《黃源文集》第6卷第3頁)“那時你住在北四川路海寧路的公寓里,我從魯迅先生家回去,先經過你處,總和你談起魯迅先生,當時魯迅先生談些什么,幾乎是原樣的轉達……”(黃源1976年9月19日致巴金信,《黃源文集》第6卷第25頁)

巴金曾開列過他跟魯迅直接見面的幾次,每一次都是他終身難忘的珍貴記憶:

和魯迅先生同席四次

33年4月6日在會賓樓

文學社請客,15人,有鄭振鐸、茅盾、周建人、傅東華等(日記,922頁)。

34年10月6日在南京飯店

8人,有茅盾、傅東華、陳望道、黎烈文、黃源等(日記,1008頁)。

35年9月15日在南京飯店

黃源請客,10人,有許廣平、黎烈文、吳朗西等(日記,1074頁)。

36年5月3日在東興樓

譯文社請客,約80人,有黎烈文、王魯彥、茅盾等(日記,1119頁)。

(巴金1976年3月24日致王仰晨信,《巴金書簡——致王仰晨》第67頁,文匯出版社1997年12月版)

后來,他又補充:

今天重讀先生的日記,又翻看我二十年前寫的一篇回憶文章,仔細想想,才發現那張表也有錯。我第一次看見先生的時間是一九三四年八月五日,在生活書店為文學社舉行的宴會上有茅盾、葉圣陶等共八人(日記999頁)。一九三三年四月六日那次宴會上沒有我。此外我還漏掉了一次,那就是一九三六年二月九日黃源在宴賓樓請客商談《譯文》復刊的事情(日記,1108頁)。

過去我一直以為我是在1933年第一次見到先生的。現在翻看先生的日記,才懷疑自己記憶的錯誤。(巴金1976年3月25日致王仰晨信,《巴金書簡——致王仰晨》第68頁)

不過,這次補充反而是錯了,他最初的記憶其實是準確的。1933年4月6日,《魯迅日記》只有極簡略的記載:“三弟偕西諦來,即被邀至會賓樓晚飯,同席十五人。”(《魯迅全集》第15卷第74頁)王伯祥的當年日記卻記著那天巴金在場:“散班后赴會賓樓振鐸、東華、愈之之宴,到十五人,擠一大圓桌,亦殊有趣也。計主人之外,有喬峰、魯迅、仲云、達夫、蟄存、巴金、六逸、調孚、雁冰、望道、圣陶及予十二客。縱談辦《文學》雜志事,兼涉諧謔,至十時三刻乃散。”(轉引自陳福康:《欣見兩部日記巨著的出版》,《中華讀書報》2011年7月27日第9版)在這之外,巴金還托黃源給魯迅贈過兩次書,是自己的譯作和短篇小說選集,魯迅日記中有載,書也保存下來了。

人與人的交往,有熟視無睹的情況,也有一面難忘的情景。他們第一次見面,巴金最初的記憶是1933年4月6日文學社召集宴會,自己先到了,“這時候,門簾掀開了,魯迅走進來。這是我從許多照片上早就熟悉的一位老人,矮小、清瘦,頭發和眉毛又黑又濃,穿一件普通的長袍……只是臉上的表情比照片上的更加和藹、誠懇”。曾經有人寫過魯迅在宴席中獨坐一隅落落寡歡的樣子,巴金所見正相反:“那天晚上在座的有十幾個人,都是作家。談話自然圍著本行轉,談到我們的工作、作品、文人。魯迅比誰都說得多,笑得多。他說話極其樸素、自然,用辭簡短、鮮明而又富于表現力,不時露出溫和、慈祥的微笑。他談到當時剛剛創刊的《文學》雜志的內容,談到他打算寫的作品,談到幫閑文人所起的卑劣作用,談到愚蠢而又骯臟的國民黨宣傳手段。當然,不是魯迅一個人談。其他人也就這些或那些問題談了自己的意見。不過大家每次都想聽聽他的看法。”(巴金:《魯迅——紀念魯迅誕生七十五周年》,《巴金全集》第19卷第462頁)

一年之后,1934年10月初,巴金東渡日本之前,“文學社的朋友們為我餞行,在南京飯店定了一個房間,魯迅也來了。記得那天晚上他興致很高,談到日本,談到當地的風俗習慣,還講了幾個笑話,都是中國留學生由于日語不好鬧出來的。飯后我們繼續談天。魯迅告訴我們他有幾個熟人被捕,還說其中有的人甚至無法把信傳遞給他。看得出來他很擔心。” (同前,第463頁)魯迅惜時如金,自稱把別人喝咖啡的時間都用來工作了,很多應酬,他未必喜歡,歡送巴金的宴會他出席,足以證明他對巴金另眼相看,而且魯迅與這批朋友在一起,顯然非常放松。第二年秋天,巴金歸國,又見到魯迅,這個時候文化生活出版社初創,巴金抓緊機會向魯迅約稿,那一次他約了《故事新編》。又過了幾個月,再一次見到魯迅,巴金繼續請他為自己主編的“文學叢刊”供稿,魯迅又是滿口答應,這就是魯迅生前沒有來得及親自編輯的《夜記》(收“文學叢刊”第四集)。有魯迅的稿子支撐,對于小小的文化生活出版社而言,那等于有了最牢固的發展基礎。而這些無不證明,魯迅對于巴金這批年輕人的信任和愛護……這些事情,巴金終生難忘,多少年后,回憶起魯迅,他都有享受陽光普照的溫暖感覺:“過去跟先生本人接近,或者翻閱先生著作的時候,我接觸到這顆燃燒的心,我常常有這樣一種感覺;其實不僅是我,當時許多年輕人都曾從這顆心得到溫暖,受到鼓舞,找到勇氣,得到啟發。”(巴金:《秋夜》,《巴金全集》第14卷第411頁)

我們都是他的學生

1936年10月19日,那是一個黑色的日子。巴金本來要帶兩位朋友一起去魯迅家里拜訪,想不到當天清晨,魯迅永遠地離開了他們。巴金說:“朋友,這不是夢。我們大家所敬愛的導師,這十年來我一直崇拜著的那位老人永遠離開我們而去了。旁邊花圈上一條白綢帶寫著‘先生精神不死’。然而我心上的缺口卻是永遠不能填補的了。”(巴金:《永遠不能忘記的事情》,《巴金全集》第13卷第60頁)他還深情地寫道:“他活著的時候我找不到一個機會來表示我對他的感激。現在我只有把我的感激埋在我的心里,永遠埋在我的心里。”(巴金:《片斷的感想》,《巴金全集》第13卷第393頁)這個感情,在他的心底最深處,巴金一生中寫下的關于魯迅的文章有十五六篇之多,可見他對魯迅的崇敬和熱愛。這不僅僅出于私人的情感,他顯然看到了魯迅對于這個民族的特殊意義:

然而把這樣的一個人單單看作中國文藝界的珍寶是不夠的。我們固然珍惜他在文學上的成就,我們也和別的許多人一樣以為他的作品可以列入世界不朽的名作之林,但是我們更重視:在民族解放運動中,他是一個偉大的戰士;在人類解放運動中,他是一個勇敢的先驅。

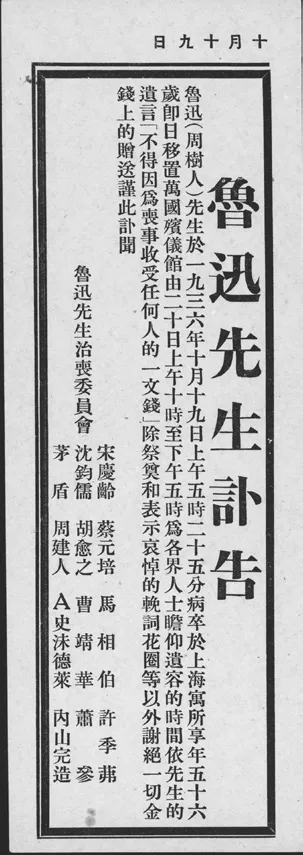

左圖:魯迅去世時的訃告

右圖:魯迅去世時,巴金發表的懷念文章

魯迅先生的人格比他的作品更偉大。近二三十年來他的正義的呼聲響徹了中國的暗夜,在荊棘遍地的荒野中,他高舉著思想的火炬,領導無數的青年向著遠遠的一線亮光前進。(巴金:《悼魯迅先生》,《巴金全集》第13卷第337頁)

魯迅出殯那一天,巴金和其他十五位青年作家擔當了抬棺人。這在當時是認真選定的人選,文學史上也有特殊的意義:這些人都是魯迅的弟子或晚輩,魯迅點燃的新文學炬火從此將傳承到新一代作家的手里。薪盡火傳,“魯迅的抬棺人”,更具有象征性的意義。在魯迅去世后的近七十年中,巴金沒有放棄自己的使命和擔當,用自己的創作、自己的編輯成就,把魯迅開辟的道路和精神發揚光大。特別是在晚年,他更為自覺地“追尋魯迅的道路”,以《隨想錄》這樣的創作延續著魯迅的血脈。他說:“我開始寫作的時候,拿起筆并不感到它有多么重,我寫只是為了傾吐個人的愛憎。可是走上這個工作崗位,我才逐漸明白:用筆作戰不是簡單的事情。魯迅先生給我樹立了一個榜樣。我仰慕高爾基的英雄‘勇士丹柯’,他掏出燃燒的心,給人們帶路,我把這幅圖畫作為寫作的最高境界,這也是從先生那里得到啟發的。我勉勵自己講真話,盧騷是我的第一個老師,但是幾十年中間用自己的燃燒的心給我照亮道路的還是魯迅先生。”(巴金:《懷念魯迅先生》,《巴金全集》第16卷第341頁)

魯迅的抬棺人,左一為巴金

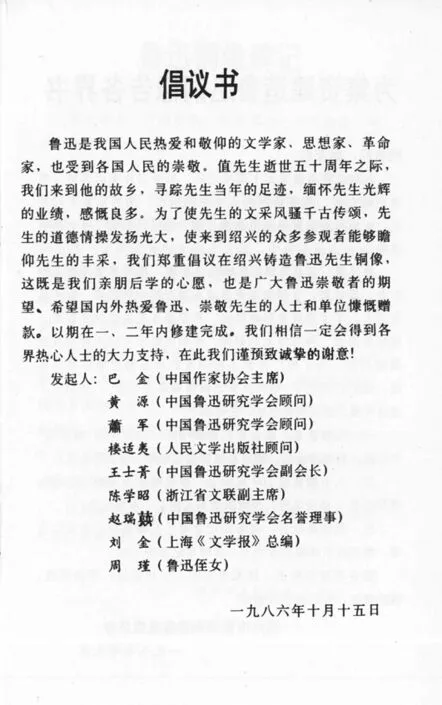

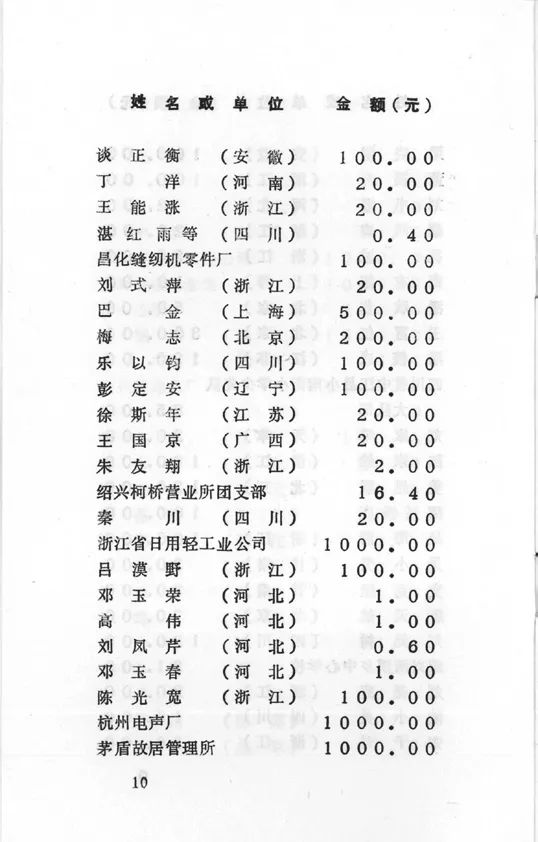

巴金發揚魯迅的精神,在情感上,更珍視與魯迅有關的一切,他收藏著大量的魯迅著作,在“文革”的艱難歲月中,也不斷閱讀和學習魯迅著作,巴金故居還藏有他當時的讀書筆記。在前不久,筆者還發現一個紹興印的《魯迅銅像落成紀念》的小冊子和《魯迅銅像贈款名錄總覽》。銅像是在1991年9月25日紀念魯迅誕辰110周年的生日時落成的,而倡議建立則是在1986年10月15日,小冊子中有一份簡短的倡議書,不知道執筆者是哪一位,倡議人有九位,上面列的次序是:巴金、黃源、蕭軍、樓適夷、王士菁、陳學昭、趙瑞蕻、劉金、周瑾。在他們的倡議下,個人和企業、團體捐資建立了這尊魯迅銅像。在贈款名錄上,巴金的捐款是500元,屬于個人捐款最高的一檔。這本小冊子上,還附印了幾位老作家的題詞,過去未見公布。巴金的題詞是:“魯迅先生永遠活在人民的心中。”未署時間,應當是在1986—1991年間倡議建立銅像期間寫的吧。其他幾位的也是珍貴的文獻,不妨照錄如下:

以魯迅的方向為方向;以魯迅的精神為精神!

蕭軍

一九八六·七·十八日

橫眉冷對千夫指,

俯首甘為孺子牛。

這兩句詩可以代表魯迅先生的精神,作我們處世對人的指針。

李霽野

一九九〇年三月十日

我們所可以自慰的,想來想去,也還是所謂對于未來的希望。希望是附麗于存在的,有存在,便有希望,有希望,便是光明。

左圖:巴金等人倡議建立魯迅銅像的倡議書

右圖:載有巴金捐款金額的贈款名冊

巴金敬獻在魯迅墓前的花籃

書《記談話》為魯迅先生銅像揭幕禮志慶

樓適夷

魯迅精神鑄銅像,言傳身教晚年宣。請君肅立重宣誓,我以我血薦軒轅。

題紹興魯迅銅像落成

庚午春日 許杰

他們表達了共同的心聲:魯迅精神已經成為民族的財富,大家都在自覺地追隨著它。巴金所表達的“永遠活在人民的心中”,也是他心底最真摯的感情。多少年過去,他不能忘記有關魯迅的一切,哪怕在九十高齡時,見到黃源,他不禁動情地寫道:

第一次和黃源見面在一九二九年,于今六十五年矣。想說的話很多,但坐下來握著他的手,六十幾年的舊事都涌上我的心頭,許多話都咽在肚里。我只想著一個人,他也想著一個人:就是魯迅先生,我們都是他的學生,過去如此,今天還是如此。(巴金:《我們都是他的學生》,《再思錄》第108頁,作家出版社2011年4月版)

作為一個重要的傳承者,巴金也是一個標志性的人物,像界碑矗立在那里。“從魯迅到巴金”已成為學者們關注的話題。前不久,錢理群先生曾這樣評價:

當然,巴金更屬于現代中國。……可以看出,巴金這一生,特別是“文革”后的晚年,始終堅守的,就是這樣的魯迅開創的現代中國知識分子精神,巴金理所當然地成了魯迅的精神傳人之一,他是繼魯迅之后最重要的中國知識分子的代表。在1980年代,人們把巴金視為“知識分子的良心”,他是當之無愧的。(錢理群:《讀巴金〈隨感錄〉五卷本》,《文藝爭鳴》2019年第8期)