類文本-文本共生敘事:概念、敘事交流情景與批評框架構建

類文本研究拓展了傳統的文本敘事交流情景,是文本研究的新方法。通過梳理國內外學界對熱奈特類文本理論研究成果,重點針對熱奈特文本敘事理論和類文本敘事理論體系之不足,修正類文本的概念和范疇,首次提出類文本-文本共生敘事的概念,并在此基礎上進一步構建了類文本-文本共生敘事交流情景和類文本-文本共生(敘事)批評框架,由此補充和發展熱奈特敘事話語(文本)及其類文本(敘事)理論體系,以期為當代敘事新趨勢提供與之匹配的理論框架,應用于具體的文學批評實踐。

20世紀法國著名敘事學家杰拉德·熱奈特(Gérard Genette)在敘事文本研究方面貢獻突出,其《敘事話語》和《新敘事話語》中構建的文本形式批評體系,對現當代敘事學的發展影響巨大。在敘事文本理論之后,熱奈特又將研究對象從之前所關注的“文本(性)”轉為“跨文本(性)”研究,1987年,以類文本①為研究對象的法文著作《門檻》(Seuils)發表,將類文本喻為進入文本的“門檻”,對“印刷成書中那些不屬于文本正文,但卻環繞在文本(正文)周圍的那些仍然可以影響閱讀的語言學及圖案要素”[1](P1)進行了專門研究,詳細闡述了類文本的定義、分類、功能等問題,將文學的內部研究和外部研究整合起來,標志著又一種新的文學批評方法進入文學批評領域,影響著“讀者的閱讀和作品的接受”[2](P120)。1988年發表的《普魯斯特副文本》中,熱奈特對類文本進行細化,根據語義和策略上的空間,標識出文本和非文本間的過渡區和交易區,并將類文本理論應用于普魯斯特《追憶逝水年華》、喬伊斯《尤利西斯》等西方經典文本中,創造性地把文本邊緣納入敘事學的研究范圍,為分析小說敘事結構提供了新的批評工具。[3](P39-40)然而,熱奈特的敘事文本理論和類文本理論也存在明顯的缺陷。其一,雖然熱奈特類文本理論很好地補充和擴展了敘事文本研究,但并沒有將兩種理論融合形成完整的文本敘事批評統一體,因此某種程度上削弱了其敘事文本和類文本的理論價值和實踐應用價值;另一方面,隨著時代的發展,新興文學層出不窮,類型和樣式都發生了翻天覆地的變化,而熱奈特理論無論是內容形式還是敘事方法都無法進行全面解讀。針對以上不足,本研究將從熱奈特類文本理論研究當前的發展現狀出發,梳理類文本的研究脈絡,根據研究過程中暴露的問題,對其進行必要的修正,建構類文本類型學新譜系;與此同時,提出類文本-文本共生敘事的概念,勾勒出類文本-文本共生敘事交流情景,構建全新的類文本-文本共生(敘事)批評框架,以彌補熱奈特文本-類文本敘事理論相割裂的不足,并為今后的中外敘事研究提供新的批評視角和框架。

一、熱奈特類文本理論國內外研究述評

類文本概念在法文版《門檻》中初次提出后,德文版(1989年)、英文版(1997年)陸續發行,整個學界開始對類文本理論展開研究,類文本成為教科書上最基本的敘事學分析工具之一。[4](P65)最初類文本理論應用于英美文學經典作品研究,分析文學文本(印刷書本)領域中的類文本要素和現象,逐漸發展到各國文學、語言翻譯研究,甚至出現在經濟學領域年報研究和醫學領域的報告文本研究中②。隨著信息社會的發展,21世紀類文本批評發生了理論轉向和范式轉移,從20世紀末的“內類文本”研究為主,轉向了“外類文本”研究為主;類文本研究的疆界及語域研究范疇從傳統的印刷書本轉向了多媒體、多模態的新媒體類文本,在電影、同人小說、幻想小說、教學法、數字文本、網絡媒體等研究中都出現了類文本研究。[5](P117)

與此同時,學界也嘗試修正熱奈特類文本理論,將該理論和其他理論研究相結合,提出相對更為適宜的類文本批評理論。德國學者比爾特和克里斯特提出了類文本的解釋性、商業性和導航性三大功能,將文學類文本拓展到了數字時代類文本的范圍。[4](P65-87)英國學者凱瑟琳·巴徹勒在其著作《翻譯與類文本》中對熱奈特類文本理論進行了全面客觀的評析,在翻譯的基礎上對類文本進行了創造性的更新,對其定義、范疇、分類和功能等進行了相應的修正。她將“類文本”定義為“下意識制作的、影響到文本接受的都可視為類文本”,指出“一切評論文本或呈現文本或影響文本接受的元素都是類文本”,[6](P142)旨在走出熱奈特定義模糊的困境;同時,她還將類文本的類型從紙質類文本延伸到電子類文本,從靜態類文本拓展到動態類文本,從文學類文本發散到非文學類文本等,從而明確了類文本研究的開放性,為今后研究開辟了新思路和新領域。[7](P109-111)總體看來,國外熱奈特類文本理論的批評與接受情況仍然存在以下問題:對類文本理論的贊揚和運用多,對理論自身進行反思和修正少;多數批評聚焦于理論定義寬泛含混、結構松散、語域疆界模糊、分類隨意不嚴謹的問題,但有“破”少“立”,理論發展相對比較緩慢。[8](P112-121)

類文本研究在國內起步較晚,經歷了“引介解讀—多元發展—修正重構”的三個階段。朱桃香首先介紹了熱奈特的類文本理論及其發展,肯定了類文本理論在闡釋復雜文本時的敘事詩學價值。[3](P39-46)許德金、周雪松、馬惠琴、杜文馨、鄒惠玲等學者在介紹類文本理論的同時,還逐步將其運用到文學批評實踐中,以突出類文本元素在小說構思和敘述中的重要意義③,對新文學批評研究產生了重大影響。類文本理論在林譯小說、現代文學、序跋、互文性和伴隨文本研究等方面不斷發展,極大地豐富了國內類文本研究的范圍。國內學界從多種角度的進行類文本理論研究,有的學者致力于“類文本中國化”,進行文學批評的小說從國外經典作品逐步轉入中國的文學經典作品,因地制宜地實現本土化的突破。金宏宇通過對中國現代文學作品的類文本的全面考察,充分肯定了類文本的史料價值、文本闡釋功能及其在文本經典化中的重要作用,開拓了研究視角,深化了研究主題,研究方法和研究領域都得到全面發展[9](P36-40);許德金、梁丹丹以楊絳回憶錄《我們仨》為例,將類文本理論運用于自傳文類批評中,對作品中文本和類文本敘事進行比較,強調了類文本敘事在自傳中的作用[10](P89-104)。殷燕、劉軍平通過國內近30年來類文本研究的科學計量分析發現,國內類文本研究呈現出“由文學領域逐漸向語言、翻譯領域擴展延伸,跨學科縱深發展”的研究發展趨勢,其中翻譯類文本研究成為“新興熱點和研究前沿”[11](P22)。王雪明、楊子對《中國翻譯話語英譯選集》(上)一書中作為類文本的注釋進行了類型學和功能分析,總結出注釋的六大類型與功能,為中國典籍的外譯提供了借鑒。[12](P103-108)國內學者也開展了對類文本理論及其發展的思考。原小平指出了類文本理論具有兩大特點,其一類文本理論能夠基本探知文本中作者所表述的宗旨、情感等內容;其二,它將文學圖像作為一種文本因素納入了文學研究的范疇,從而便于研究者以廣闊的視野對文本進行多維研究。[13](P92-96)另有學者發現熱奈特類文本理論的局限性,在小說的敘事交流情景中很難將其運用到特定文本中,因此需要修正使其符合新的類型學要求。許德金通過梳理熱奈特類文本理論,就熱奈特類文本理論體系定義寬泛、分類標準零散、批評實踐碎片化,缺乏具體可操作性等弊端,進行了一系列修正工作:明確類文本定義,重新確定其內涵與外延;強調在進行文本批評過程中建議承認文學作品的個體差異,不必面面俱到。此外,他將類文本首次引入傳統的文本(敘事)領域,推出“類文本敘事”的概念,根據不同的標準將類文本分為不同的類型,并對類文本和類文本敘事進行了新的類型學研究,提出了構建類文本敘事批評框架的設想,為國內敘事研究提供了新的視角。[14](P29-36)

隨著數字化時代的飛速發展,多媒體、自媒體,超媒體的出現,批評的場域、熱奈特所定義的作者、出版者和讀者的概念,甚至文本和類文本的界限和角色都隨之發生變化,學界對類文本現象的研究往往側重體系和類型學的形式構建,而輕視或忽略類文本之于意識形態表達的獨特功用,更缺乏對類文本與文本敘事意識形態之關系的探討;同時,類文本敘事在熱內特理論中是為文本敘事服務的,但是世易時移,文本、類文本角色和作用發生了變化,出現共存共生、相互交融的現象,共同作用于作品,服務于創作主旨。[14](P34-36)

鑒于以上情況,本文從實際語篇運用角度出發,在類文本理論最新研究基礎上,對類文本理論進行進一步修正和創新性發展,嘗試構建類文本-文本共生敘事交流情景的模型,通過文本和類文本共同作用,展現敘事交流活動的過程以及所有參與者之前的關系,并建立新的敘事批評框架,滿足新時代文學批評的需要。

二、類文本理論的修正和發展

(一)類文本:新定義、新疆界

隨著類文本理論批評的深入,一些學者發現在當前的批評理論并不能得到很好的應用于文學批評實際,其理論體系在類文本的定義、類文本要素角色和功能,以及文本與類文本之間的界定這三個方面存在問題。

首先,眾所周知,熱奈特將“所有圍繞文本的所有邊緣的或補充性的數據”統稱為類文本,沒有外部的邊界,且其存在位置、出現日期、存在方式、接收對象以及功能上沒有統一的標準,對不確定的因素也沒有留下探討的余地,導致在某個時間和空間的節點,缺乏可以包含文學敘事中諸多混雜且非常規的因素。范迪克指出,類文本元素以印刷書籍形式出現的文本中,但是一部文學作品中也不一定涵蓋所有類文本的元素,熱奈特將類文本視為“以作者意圖和承擔責任為特征”的觀點是非常狹隘的。[15](P25)

其次,數字時代使類文本要素的角色和功能產生了變化。紙媒不再是一統天下的傳播方式,傳統的閱讀習慣受到多元化媒介的沖擊,類文本要素也隨之發生變化。與傳統印刷文本不同的是,新興文學以讀者需求為導向,幾乎所有關鍵情節的節點都選擇留白,供讀者自行選擇,作者和讀者之間不再是對立的關系,作者運用互動式創作的新模式,將文本創作社會化,以即時掌握讀者或市場需求。讀者在閱讀作品后會將評論發表在作品后,無形中成為作品的評價者和推廣者,決定著作品的熱度和點擊率,而隱含讀者將評論視為作品的一部分,選擇性解讀作品文本,從而跟進作品進入類文本要素的角色中。這在傳統文學創作中幾乎是不可想象的。作者或者讀者利用原有的漫畫、動畫、小說、影視作品中的人物角色、故事情節或背景設定等元素所進行二次創作的網絡小說,被稱為“同人小說”(Fan fiction),這種新興的文學模式下,作者和讀者的角色可以相互轉換,原先一直以“文本周圍的旁注或者補充材料”出現的類文本向文本轉變成為可能,甚至可以控制或主導文本。

最后,在《特魯斯特副文本》中,熱奈特將類文本比喻為門檻,并且將其劃分為作者與編輯的門檻、與傳媒相關的門檻、與生產和接受相關的門檻,以及私人門檻[16](P63-77),而在數字時代特定的場域進行文學批評實踐時,類文本不再是以作者意圖而設立的、單向且封閉的門檻,而是開放的雙向通道。隨著場域的變化,類文本的范疇不但應包括熱奈特所提及的諸亞類型的類文本要素,還應該包括文本前后的推送、文本中出現評論等被熱奈特所忽略或者沒有預見到的那些類文本要素。比如美國著名的在線視頻網站“Netflix”2018年推出的電影《黑鏡:潘達斯奈基》突破式地將交互式劇情引入影視作品當中,受眾(讀者或觀眾)不再是被動的接受者,而是轉變為作品的參與者、互動者、改造者甚至決策者,從而顛覆了熱奈特類文本與文本之間的界定。對類文本和文本的選擇,取決于作品的創作意圖和收獲預期,一些影視作品、網絡文學的編輯、編劇、出版者、制片人等為爭取文化市場效益最大化,會根據觀眾或讀者的喜好決定故事情節的發展和人物的取舍,類文本和文本的呈現方式也隨之發生變化。

(二)類文本新類型學建構

受解構主義的影響明顯,熱奈特將類文本單純地分為內類文本和外類文本④,同時兼具對內性和對外性,承擔著語篇意義構建的義務和責任,并將文本交付給公眾,讓公眾更好地去“消費”主文本。[17](P151)皮格乃格瓦里對此提出質疑,并在熱奈特理論的基礎上,結合新技術和新媒體的文學實踐,提出了“類文本2.0版本”(paratexts 2.0)的類文本新類型學,將印刷媒體的非常規因素以及熱奈特無法預見的超出印刷書本(文本)范圍的類文本要素,如視覺因素、數字文本授權、與敘事交流互動的要素納入其類文本批評體系,并以表格的形式將改良版類文本類型學的內容、對象及其對應的功能直觀地展現在讀者的面前。

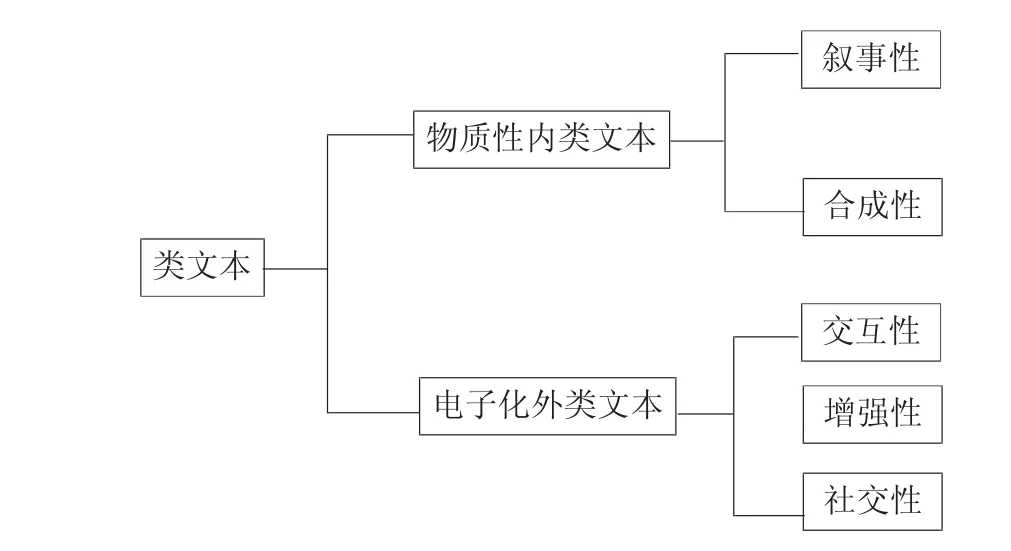

圖1 皮格乃格瓦里改良版類文本類型學內容及其功能

如圖1所示,皮格乃格瓦里的“類文本2.0”保留了熱奈特類文本原始公式的核心屬性,將兩類亞文本進一步分為物質性內類文本(material peritexts)和電子化外類文本(digital epitexts)。在物質性內類文本中,視覺元素(例如非常規字體、顏色、布局、圖像、插圖等)用于補充內類文本中新興的“與文學意圖不可分割的圖片式的實現”[1](P34);電子化外類文本則包含了作者為支持其(文本)敘事正式制作或發布的數字要素,這些數字要素獨立于印刷文本之外,而散見于作者網頁、博客,社交網站等處。基于兩類亞類文本,類文本的功能又被細化為敘事性(在故事層面實現敘事)、合成性(強調敘事的虛構合成部分)、交互性(電子化平臺上的內容與印刷文本上的敘述交叉引用)、增強性(視覺增強)和社交性(共享模式的社交)。[18](P102-119)

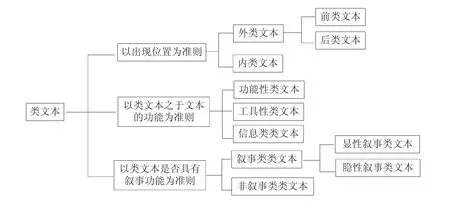

皮格乃格瓦里的“類文本2.0”版本成功地拓展了熱奈特20年前的類文本類型學,為數字時代文學敘事的作者身份和作者——讀者關系的重新討論奠定了基礎,但該改良版的類型學僅限于媒介的變化,而沒有觸及導致熱奈特文本類型學混亂或曰雜亂的根本原因:缺乏統一的分類標準。鑒于此,應根據類文本在印刷文本或其他相對密閉的空間內的時空構型特點來做相應的類型學建構。具體來說,就是根據以下三個不同的標準而進行不同的類型學構建(如圖2所示):

圖2 類文本新譜系內容及其功能

圖2中的第一類以出現的位置為準則,對印刷文本中出現的類文本要素進行構型,由此形成外/內類文本類型譜系:外類文本是指出現在文本正文在外的類文本要素;內類文本是指出現在文本正文之內,以明顯的符號、圖形、括號或注釋的形式出現在文本中的各種類文本要素;外類文本還可以細分為前類文本(前言、扉頁、目錄等)和后類文本(附錄、后記等)。第二類以類文本(敘事)對于文本(敘事)的功能為準則,將類文本重構為功能性類文本(具有一定敘事功能,如前言、后記和評論)、工具性類文本(輔助閱讀,如目錄、索引等)和信息類類文本(補充信息,如出版信息、作者署名等)。第三類以相關的類文本要素是否具有敘事功能,將類文本劃分為:敘事類類文本(具有敘事功能)和非敘事類類文本(不具有敘事功能),其中敘事類類文本還可以繼續細化為顯性敘事類文本(如書本封面上的針對改文本的他人的敘述評論等)和隱性敘事類文本(如文本內的類文本敘事等)。[14](P34)

三、類文本-文本共生敘事交流情景及共生敘事批評框架構建

熱奈特的類文本理論雖然自成體系,也不乏創見,但對類文本敘事缺少關注和集中研究,同時對類文本與文本理論之間的關聯和整體性研究不夠,沒有注意到類文本-文本共生敘事現象,更談不上對類文本-文本共生敘事進行具體的深入研究,因此,修正和發展熱奈特類文本理論,還需要考慮到一定時空構型內類文本與文本的共生問題。筆者嘗試構建以下兩個模型:其一,類文本-文本共生敘事交流情景;其二,類文本-文本共生(敘事)批評框架。

(一)類文本-文本共生敘事交流情景

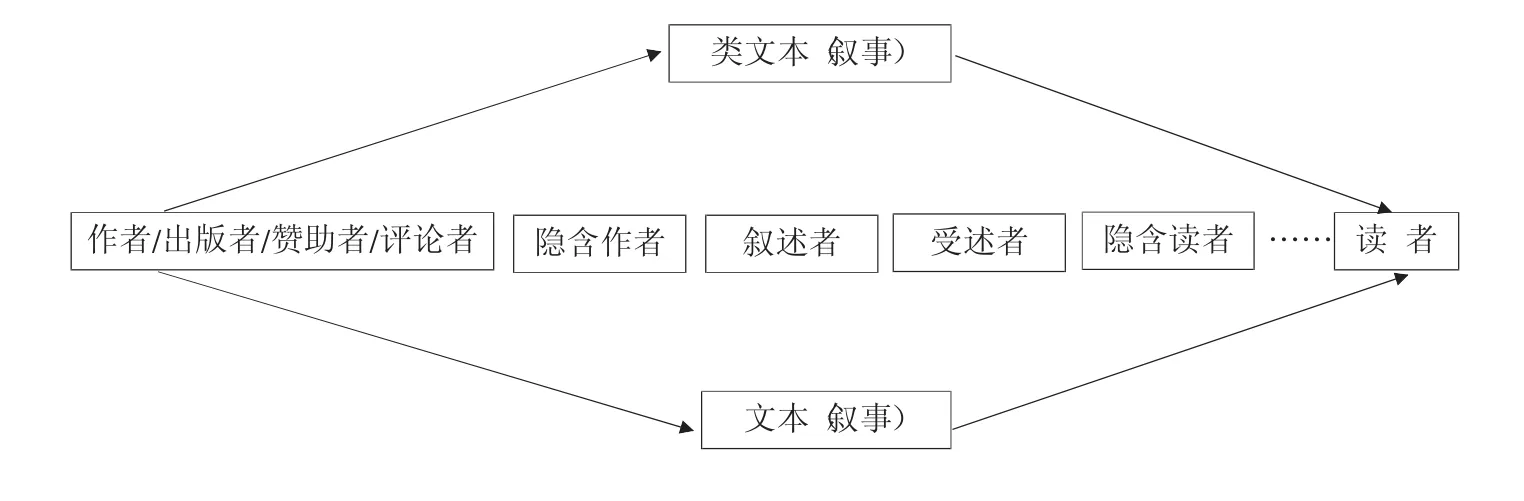

圖3 類文本-文本共生敘事交流情景

圖3構建了類文本-文本共生敘事交流情景。可以看出,在類文本-文本共生敘事的典型交流情景中,信息的發送者并非局限于傳統的文本批評所關注的作者和/或隱含作者,而是將出版者、贊助商/者,乃至專職的書評者統統納入框架之中。在熱奈特理論中,讀者是被動的接受者,沒有參與到文本尤其是虛構文本的敘事交流情景,但在類文本-文本共生敘事交流情景中,普通/真實讀者實實在在地進入新的敘事交流的框架內,共同參與并作用于交流。這樣的共生敘事交流情景無疑打破了傳統的文本批評的敘事交流情景的藩籬,作為門檻的類文本成為交流往來的通道,類文本敘事和文本敘事雙管齊下,原本容易被忽略的出版商、贊助者乃至評論家紛紛列入文學批評的框架中,成為敘事交流情景的一部分,任何要素都可能成為類文本-文本共生敘事參與者和決策者,并發揮相應的作用。這種新型的文本敘事交流情景使類文本和文本產生互動,共同作用于作品,更加全面、清晰地傳遞作者的書寫意圖,有效地規避了因為誤讀而產生的理解滯后或偏差,也為今后的敘事研究提供了全新的視角。

(二)類文本-文本共生(敘事)批評框架

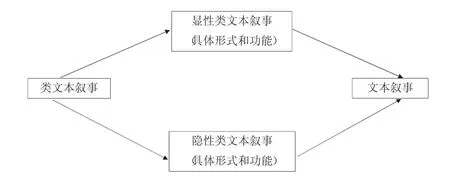

對熱奈特類文本理論的另外一個創新就是構建一個類文本-文本共生(敘事)批評新框架(圖4)。鑒于類文本與文本是“一對冤家,相互依賴、共存共生”[14](P34),且特定條件下兩種文本的角色和功能有相互轉變的可能,類文本敘事和文本敘事和也應該是相互作用、互相成就的整體,因此,考慮到類文本-文本共生的特點,類文本敘事作為明確的共生元素首次被納入新的批評框架,與文本敘事并置于同一研究層面。同時,考慮到共生敘事情景中類文本各個要素的特點,類文本敘事首次被細分為顯性類型和隱性類型,通過這種途徑,將文學的外部批評與內部批評更加有機地結合了起來。這一創新性的設計大大增加了傳統文學批評的可能路徑,也為今后的文本批評實踐奠定了理論基礎。

圖4 類文本-文本共生(敘事)批評框架

四、結語

類文本研究拓展了傳統的文本敘事交流情景,是文本研究的新方法。本文梳理了國內外學界對熱奈特類文本理論研究成果,針對熱奈特文本敘事理論和類文本敘事理論體系之不足,首次提出了類文本-文本共生敘事的概念,并在此基礎上進一步構建了類文本-文本共生敘事交流情景和類文本-文本共生(敘事)批評框架,補充和發展了熱奈特敘事話語(文本)及其類文本(敘事)理論體系。類文本-文本共生敘事理論的提出,首次將文本和類文本要素同時納入敘事批評的視角,指明了類文本敘事與文本敘事既相對獨立、自成體系,同時又共生共榮,相互依存的獨特關系。在今后的敘事批評研究中,應給與充分重視,將類文本-文本共生敘事理論運用到文學、翻譯和新媒體等研究實際中,積極拓展文本敘事批評的新領域,為中外敘事理論研究提供新的批評視角和解讀窗口。

注釋:

①類文本(paratext)國內多譯為“副文本”、“類文本”或“準文本”,本文沿用許德金提出的“類文本”譯法,以保持文本和類文本研究的連貫性和一致性。

②類文本理論甚至出現在經濟學領域年報研究和醫學領域的報告文本研究中,參見:Davison J.Paratextual Framing of the Annual Report:Liminal literary Conventions and Visual Devices.Critical Perspectives on Accounting,2011,22 (2),Salager-Meyer F.,Ariza M.á.A.,Berbesí M.P.“Backstage solidarity”in Spanish-and English-written medical research papers:Publication context and the acknowledgment paratext.Journal of the American Society for Information Science and Technology,2009,60(2).

③許德金、周雪松、馬惠琴、杜文馨、鄒惠玲等學者將類文本理論引介并運用到文學批評實踐中,突出類文本元素在小說構思和敘述中的重要意義。具體可參見:許德金、周雪松《作為類文本的括號——從括號的使用看〈女勇士〉的文化敘事政治》(《外國文學》2010年第2期),馬惠琴《邊緣的聲音:小說〈黑王子〉的類文本特征分析》(《外國文學》2012年第6期),杜文馨、鄒惠玲《門檻上的藝術——〈羅森克蘭茨和吉爾登斯特恩已死〉副文本研究》(《名作欣賞》2012年第23期)。

④熱奈特將類文本分為內類文本(peritexts)和外類文本(epitexts)兩大類。前者包括諸如作者姓名、書名(標題)、次標題、出版信息(如出版社、版次、出版時間等)、前言、后記、致謝甚至扉頁上的獻詞等;后者則包括外在于整書成品的、由作者與出版者為讀者提供的關于該書的相關信息,如作者針對該書進行的訪談,或由作者本人提供的日記等。熱奈特認為可以套用公式來表示即:類文本=內類文本+外類文本(paratext=peritext+epitext)。參見:Genette G,Maclean M.Introduction to the Paratext .New literary history,1991,22(2).