結構主義敘事學視角下的《無名之輩》

張 佳(安陽學院 文學與傳媒學院,河南 安陽 455000)

饒曉志在其自編自導的電影《無名之輩》(2018)中,通過一個悲喜交加、有著連環效應的故事帶出了一個個承擔生活重壓、引發觀眾感慨的“無名之輩”。而結構主義敘事學能幫助我們更深刻清晰地理解這部電影,包括電影的敘事技巧以及精神內核和情感意蘊。

一、非線性網狀敘事

《無名之輩》在形式上最為引人注意的便是其采用的非線性敘事結構。和蓋·里奇的《兩桿大煙槍》(1998)、寧浩的《瘋狂的石頭》(2006)類似,電影沒有采用事件前后相連,順時發生且不間斷的線性敘事,整個敘事文本被以多個序列、網狀交織的方式建構起來。不同的人物,在各關鍵情節點中陸續登場,而在敘事的尾聲這些人物陰錯陽差地交匯在一起,劇情也由此達到高潮。厘清《無名之輩》的各條線索對深入剖析電影文本有重要的意義。

馬先勇是電影《無名之輩》中的主要線索。在這一條線索中,他因為醉駕而導致妻子身亡,妹妹馬嘉旗高位截癱,自己也丟了協警的工作,只能給“蔚藍水月”開發商高明做保安,窮困潦倒的他和女兒的關系也十分緊張。當施工隊在工地挖出一桿槍后,馬先勇決定以此作為自己立功、重獲協警身份的契機,不料槍卻被換為了一把水槍,馬先勇于是開始追查真槍的下落,查到了肇紅霞和波仔。

在胡廣生的線索中,終日坐在輪椅上的馬嘉旗迎來了不速之客——劫犯胡廣生和李海根,兩人持槍搶劫了手機店后倉皇躲進了馬嘉旗的家中。因為殘障而失去生活欲望的馬嘉旗故意激怒胡、李二人,希望他們將自己打死,胡、李陷入到了走也不是不走也不是的困境中,最后在馬嘉旗熟睡后離開。

在肇紅霞的線索中,她是李海根的女友,在夢巴黎夜總會做按摩技師,在警方的掃黃中被抓,并被詢問胡廣生和李海根的下落。為了保護李海根,肇紅霞供出的人是波仔,于是警方帶著肇紅霞前去抓劫匪,卻由于馬先勇找到了肇紅霞的手機,聯系了李海根,雙方在西山相遇。

而除此之外,高明之子高翔,又是馬先勇之女馬依依的男友,而高明原本準備與情人劉雯虹遠走高飛,但還是良心發現回到橋城,他和劉五以及自己的兒子也在西山相遇。

馬先勇的線索對整個故事有著串聯作用,電影開始于馬先勇被裝在麻袋里吊起來,被打得鼻青臉腫,結束于馬先勇在救護車上挨了胡廣生一槍。他一而再再而三的受傷,是他在社會上到處碰壁、走投無路的寫照,也讓電影劇情有了一種呼應式的完整;胡廣生則幾次左右了劇情的發展,正是他要將犯罪事業“一步一個腳印,做大做強”,想出了持槍搶劫的計劃,馬氏兄妹才被裹挾進了幾乎喪命的厄運之中;高明的線索看似是游離在整部電影主干敘事之外,但實際上卻使電影的敘事更為完整。胡廣生、李海根、馬先勇等人的行為,看似匪夷所思,但都是在愛的推動下發生的。高明的社會地位,對命運的掌控程度與他們不同,但他無論是出走抑或回歸,也都是出于對他人的愛。電影中有著種種偶然,諸多巧合都因人和人之間的愛而具有合理性。

在當代國產電影的敘事中,越來越多的導演熱衷于將故事打碎重組,觀眾往往在初次觀影時會因為這種破碎、割裂的敘事形式而感到撲朔迷離,并最終為碎片的拼接而拍案叫絕。如忻鈺坤的《心迷宮》(2014)、《暴裂無聲》(2017)等。觀眾和導演作為信息的接受者和給予者,在此形成了一種對立和競爭關系,導演有意延宕信息的披露,為觀眾的理解制造障礙,而觀眾也在努力地對電影結構進行重塑,其注意力就被電影牢牢地吸引。另一方面,敘事上的亂序,各類巧合的發生,往往也就意味著現實生活的無序、詭異與荒誕,某種人性痼疾(如忻鈺坤電影中人的貪婪枉法等)或社會病灶(如饒曉志、寧浩電影中的底層困境等)便真實地暴露出來。

二、平衡—失衡—平衡

民間文藝學家、語言學家弗拉基米爾·普洛普是結構主義敘事學的領軍人物,他以“功能”來對角色進行細分,并最終總結出了31種功能。他的理論也為布雷蒙、格雷馬斯等人繼承。但托多羅夫則認為這31個功能在概括人物所有可能的行為時是不夠全面的,而在被置于一個公理模式中時,又是太大的。為此托多羅夫提出了另一種段落式的研究方式。托多羅夫認為:“一篇理想的敘述文總是以穩定的狀態作為開端,爾后這個狀態受到某種力量的破壞,由此而產生一個平衡失調的局面,最后另一種來自相反方向的力量再重新恢復平衡。第二個平衡與第一個似乎差不多,但它們從來不是一模一樣的。”在吸收了普洛普“功能”論的基礎上,托多羅夫以“平衡——失衡——平衡”來對一個敘事序列進行概括,相對于普洛普繁冗的功能區分,托多羅夫的平衡論無疑更容易為人們所把握。

以馬先勇的故事為例。電影中由警察口中介紹的馬先勇的經歷,不難看出早年他的生活處于一種平衡狀態:在任隊剛剛從警校畢業時,馬先勇就是他帶的協警,兩人合作破了不少案子,馬先勇也過了公務員的考試。然而在任隊結婚擺酒的那天,馬先勇出了車禍,從此家庭破碎,協警職業告終,陷入到一種失衡狀態中。電影一開始便以各種情節展現了馬先勇的落魄:在經濟上,他用借來的十萬塊交了“蔚藍水月”的首付,然而高明準備放棄樓盤跑路,他也無力支付女兒學校要交的費用,甚至連討好老師的水果都是賒欠來的;在家庭生活上,妹妹對自己惡語相向有如寇仇,自己在全家福上的頭像也被剪了下來,女兒則意圖跟自己斷絕關系;在職業上,保安身份使得他成為劉五等人發泄的對象,而任隊也因為他交上來的是一把水槍而對他懶得理睬。馬先勇在電影中所做出的一切努力,都是為了擺脫這種失衡,他也因此成為電影中令人同情的困獸式角色。類似的還有兩個讓人啼笑皆非的“悍匪”。李海根最大的愿望就是和霞妹結婚,然而霞妹為擺脫貧困進城做按摩女郎歷經風塵,李海根在胡廣生的慫恿之下走上搶劫的歧途,他的命運出現失衡,這種失衡在李海根發現搶來的手機竟然是模型機而達到高潮。人物命運的“平衡”狀態讓人物合乎情理地樹立起來,贏得觀眾的信任,而他們的“失衡”則意味著戲劇矛盾的生發,原有秩序的被打破,觀眾對人物的關切也因此萌生,而最后的“平衡”,既是客觀現實中矛盾解決、風波平息的結果,也是觀眾審美期待的要求。

在電影結尾,晚上九點煙花綻放,在煙花的刺激下,原本已經上了救護車,可以逃脫法律制裁的胡廣生開槍,警察逮捕了胡、李二人,馬先勇被槍擊中,這看似是一個悲劇性的結局,但實際上平衡也在此生成。馬先勇并未被打死,傷愈后繼續做保安,協警的夢想破滅了,但是他用自己的血肉之軀證實了那把槍的存在,也證明了自己破案的能力,維護了他認定的正義,而女兒馬依依也認可和擁抱了父親,用自己生物課本上的名字告訴父親自己其實從來沒有想過改姓。胡廣生入獄服刑,馬嘉旗依舊為殘障所苦,二人失去了尊嚴,但是卻擁有了彼此,擁有了最為了解、絕不會輕視自己的愛人。而一直單方面追求肇紅霞,堅定不移地說出“我不管她以前做什么,我只在乎以后她做什么”的李海根也從霞妹對自己的掩護中看到了她對自己的愛。所有人物都獲得了一個相對完滿的結局,每一個“無名之輩”都在命運的驚濤駭浪中找到了一方孤島,可以說電影的敘事序列是極為工整的。

三、語義方陣下的“無名之輩”

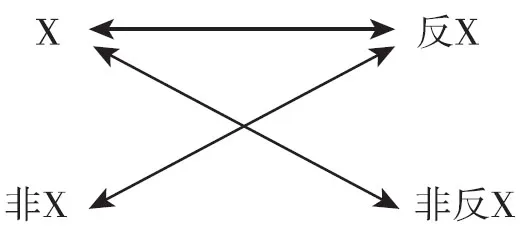

在普洛普之后,格雷馬斯以語義方陣理論對結構主義敘事學進行了豐富。語義方陣又叫符號學矩陣,是格雷馬斯基于二元對立原則創建的。在語義方陣中,X,反X,非X和非反X形成了一個四元相對體:

在敘事中,一開始存在的是X與反X的對立關系,但是隨著敘事進程的展開,新的因素加入進來,X會擁有輔助者、反對者等,這便是非X,非X與X和反X也都各自建立關系,非反X亦然。當這些因素都得到充分展開時,敘事也就完成了。在《無名之輩》中,X便是主人公,站在“警”陣營中的馬先勇,他是欲望的發出者,而反X則是作為“匪”的胡廣生。胡廣生持槍搶劫,被各大媒體爭相報道,正困惑于工地槍支去向的馬先勇頓時認定了胡廣生手上的槍就是丟失的那把,于是想盡辦法查找胡廣生的下落,包括逼供波仔,去夜總會找肇紅霞以至于被警方掃黃抓到,等等。受限于文化水平,他采用的手段并不完全合法,但是他維護治安、維護正義的態度是堅定的。而胡廣生則號稱自己“殺人如麻”,打算在干完這一票后買AK,買來復槍,繼續在犯罪上“做大做強”,對法律無知和蔑視到了極點,他是社會安定的破壞者。二者雖然都是社會的被排斥者,但他們的對立是十分明顯的,兩人是杰姆遜所說的,黑與白式的“絕對否定”關系。

而X和非X之間的關系則是如杰姆遜所說的,黑色與紅、藍等顏色的關系,二者也存在矛盾,但對立性要更弱。馬嘉旗便是一個非X式的角色。由于車禍造成終身殘疾,馬嘉旗無法原諒哥哥,她以惡毒的語言對待身邊的每一個人,包括一直給她請保姆、給她找男朋友的馬先勇。在電影中,馬先勇曾經去馬嘉旗家想探望妹妹,此時已經決定自殺的馬嘉旗開始對哥哥說出了善意的話語,叮囑他注意身體,馬先勇反而感受到了不對勁,于是馬嘉旗繼續破口大罵,馬先勇才感到一切正常放心離去,完全沒料到屋里就藏著他一心尋找的胡廣生和李海根。馬氏兄妹之間看似水火不容,但血濃于水,二者依然彼此關愛。馬嘉旗并不喜歡馬先勇給她介紹的王順才,她和胡廣生的接觸從尖銳敵對,到胡廣生為她換尿布,給她在陽臺上拍照,答應幫她自殺,實際上卻是在留下溫馨漫畫后離開,兩人的關系越來越親密,她從原本看不起虛張聲勢的胡廣生,到理解了胡廣生尋找“尊嚴”的意圖,最后在那句“我想陪你走過剩下的橋”中與他發生了觸及靈魂的深刻感情。非X因為掩護了胡廣生,成為X的反對者。

而李海根、劉五、肇紅霞、波仔等人,則是非反X的角色,他們也先后與馬先勇接觸,在電影的故事結構中發揮著功能作用。李海根是胡廣生搶劫時的從犯,劉五糾集起來的“追悼會”隊伍則帶有涉黑組織的意味,肇紅霞從事的行業則是警方掃黃的對象,并且為了李海根而做假證,波仔開夜總會并涉嫌在麻將檔口賭博。他們并不是純粹的道德敗壞者,但在利益的誘惑下,他們都處于一種不受法律約束的狀態,與社會主流格格不入,為馬先勇追捕胡廣生制造了一定麻煩。而在電影的最后,X,反X,非X和非反X統一經受觀眾在道德與情感上的審判。

饒曉志以非線性的網狀敘事,讓《無名之輩》各個人物在意外中,被牽涉進一個犯罪事件中,在各自的處境與追求下,人物開始了掙扎與抗爭。而其中每一條敘事線索,人物的生活狀態都有著從平衡到失衡,最終回歸平衡的過程,以托多羅夫的“理想的敘述文”的形式牽動著觀眾的心,這其中以馬先勇為核心,一組組二元對立關系被建立起來,形成了一個符號矩陣,人物的行事邏輯、情感取向等因此而明晰,人生的悲涼無助、狼狽不堪和可貴的溫情與美好,也由此顯現出來。