徐振民《登幽州臺歌》演奏詮釋中的文人音樂特色

張 祎 王愛國

(1.2.蘇州科技大學音樂學院 江蘇 蘇州 215009)

徐振民創作的鋼琴曲《登幽州臺歌》為組曲《唐人詩意兩首》中的第1 首。該作品是作曲家于1998年應美國伊斯曼音樂學院Barry Snyder 教授之約而作,并于1999 年3 月在該院的音樂廳首演。《唐人詩意兩首》最初發表于《音樂創作》2000 年第1期上,于2002 年獲得第二屆中國音樂“金鐘獎”鋼琴作品組銀獎,并作為第三屆中國國際鋼琴比賽的指定曲目,后被收錄于《中國鋼琴獨奏作品百年經典》第六卷。①有學者對鋼琴曲《登幽州臺歌》曾這樣評價:“該曲的音樂形態屬于中國音樂中線條化旋律的寫法,有類似古琴音樂的朗誦調的意味,其旋律的節奏韻律也與這首詩的朗誦語調、情緒起伏相吻合,體現出古詩較為自由、抑揚頓挫的朗誦特點。”[1](88)藉此可見,作曲家巧妙地將中國古代詩詞的吟誦風格融匯于鋼琴曲創作,使之兼具了傳統文人音樂的某些特色。

在既往有關此曲的研究中,諸多學者主要側重于從作曲技術理論的角度對作品的主題材料、音高組織、織體形式等加以探討;②而從音樂表演藝術的角度對此曲所進行的研究,主要局限于演奏經驗的提示與歸納,因此在演奏的詮釋方面還顯得難以深入,尚需借鑒中國傳統文人音樂的演奏觀念,對作品演奏技巧及其音樂內涵進行深入的辨析。據此,文章擬對鋼琴曲《登幽州臺歌》中所蘊涵的演奏特征加以分析,擬從音色的象征意義、吟誦音樂觀念的融入和詩境與樂境的融合三個方面對鋼琴曲的演奏特色加以探討,以期能對該作品的演奏實踐提供有價值的參考。

一、音色的象征意義

作曲家在鋼琴曲《登幽州臺歌》的創作中,賦予音色以更加獨立的表現意義,突出了不同音區的音色變化所形成的音色結構張力,通過鋼琴音響的生成、衰減和持續,巧妙地利用音色的濁、清與二者綜合的色彩變化,在鋼琴曲的音色結構中構建出三種具有典型特征的音色旋律。在此曲的演奏中,三種不同音色旋律的相互對比與組合,使作品營構出宏闊的宇宙空間之感,并結合詩詞意象的描述,使音色兼具了意蘊化的審美內涵,有著“天”“地”“人”的象征意義。

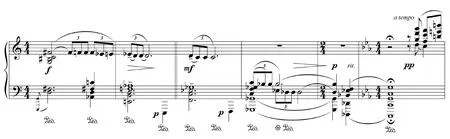

以低沉宏亮而悠長的“濁”音色來象征蒼茫的大地,營構出廣遠而厚重的審美意象,是鋼琴曲在演奏詮釋中應具備的音色表現意識。如作品的第1 小節(見譜例1,鋼琴曲《登幽州臺歌》第1 小節~第5 小節),鋼琴曲在低音區以較強的力度演奏出自由延長的持續音。這種凸顯作品低沉洪亮色彩的音色手法,在美學的聯覺關系中給人以深邃悠遠的審美感受,預示出詩詞《登幽州臺歌》中“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”的悲情色彩,拓展了人感覺的深度,使人產生一種同大地融為一體的感覺,因而使這一典型的“濁”音色具有了大地的象征意義。就其演奏詮釋而言,需演奏者以較強的力度來凸顯低音區洪亮而飽滿,使音色能夠使人產生豐富的時空聯想。這與徐上瀛在《谿山琴況》中的音色觀有著契合之處。他在“宏”況中說:“調無大度,則不得古,故宏音先之。”[2](311)以此觀之,在此曲的演奏伊始,需演奏者在演奏的心理準備中具備宏遠的氣度,在音響的持續中辨析音色從產生至衰減過程中的細膩變化,尤其注重第三拍低音區出現的降E1音混同,使人產生一種此在與往古交互的時空變換之感。

譜例1:鋼琴曲《登幽州臺歌》第1 小節~第5 小節

鋼琴曲借助高音區精巧微妙的音色變化,與低音區厚重的濁音色形成鮮明的對比,構建出具有朦朧而清亮音色特征的音色塊,藉此使人在聯覺中產生出無限深微的宇宙空間意識,從而賦予了其“天”的象征意義。如在樂曲的第2 至第5小節(見譜例1),雙手演奏的鋼琴織體均移至中高音區,演奏中借助極輕(pp)的力度,凸顯出高音區朦朧縹緲的音色,使其能夠產生無限深微的空間感受,從而能使人產生出宇宙浩瀚無垠的審美聯想,因而具有了“天”的象征意義。從演奏的角度來看,此種音色的把握尤其需要注意演奏中節奏變化中細膩的指觸變化,尤其在音響變化的細節中體現出其中的意趣。“音有細眇處,乃在節奏間。始而起調,先應和緩,轉而游衍。漸欲入微,妙在絲毫之際,意存幽邃之中。”[2](311)藉此,通過細膩的指觸變化來表現時空的變化,可使其產生出無限深遠的空間意味。

以中音區的歌唱性旋律線條,模擬人哭泣中的情感特征,是鋼琴曲象征“人”的主要的音色表現手法。象征“人”的音色,兼具了“清”“濁”兩種音色的質感,并具有連貫性與歌唱性的線性思維特征,能夠形象地模擬出人哭泣的音調。如下例(見譜例2,鋼琴曲《登幽州臺歌》第29小節~第34 小節),與前兩種音色語匯相區別的是,樂曲采用連續三連音下行的節奏音型,借助連音奏法與每個音輕響的細膩變化模擬出人哭泣時的音調,從而賦予了音色以“人”的象征意義。

譜例2:鋼琴曲《登幽州臺歌》第29 小節~第34 小節

總之,鋼琴曲《登幽州臺歌》這種凸顯作品音色象征意義的結構手法,與中國傳統文人音樂中的音色觀念有著潛隱而內在的聯系。在中國傳統的文人音樂中,以音色的結構作為音樂表現的主要手段有著典型的表現意義。如明代琴家高濂在對古琴三種基本音色的論述中說:“泛聲應徽取音,不假按抑,得自然之聲,法天之音,音之清者也。散聲以律呂應于地,弦以律調次第,是法地之音,音之濁者也。按聲抑揚于人,人聲清濁兼有,故按聲為人之音,清濁兼備者也。”[3](644)從鋼琴曲《登幽州臺歌》的音色結構方式來看,低音區悠長的濁音色與古琴散音的音色有著異曲同工之妙,而高音區細膩朦朧的音色也神似古琴的泛音音色。鋼琴曲以連奏奏法模擬出人哭泣的旋律音調,能夠傳達人豐富的情感變化,因此與古琴的按音音色意蘊也有著相互契合之處。“對音色的選擇和應用不單是方法、技術問題,而是在一定審美理想指導下的一種有目的的自覺意識行為,這種行為方式決定著音色乃至整個音樂活動的價值與效果。”[4](16)藉此,該作品的音色手法中涵蘊著中國傳統文人音樂中的音色結構意識,其演奏中的音色把握可從相關琴論的音色理論話語中獲得有益的啟示。

二、吟誦音樂觀念的融入

鋼琴曲《登幽州臺歌》的節奏韻律不同于西方鋼琴曲所慣常采用的相對均衡的陳述方式,有著文人吟誦音樂的意味,其演奏速度、力度、節拍等演奏要素的把握有著鮮明的傳統文人音樂特色。因此,該曲演奏在節奏、節拍、速度等方面的構思,應參照傳統文人音樂的句法觀念,以樂句作為基本的演奏陳述單位。只有采取此種方式,才能理解作品頻繁的無定無規的速度、節拍設計中所包含的吟誦式的相對自由的表達方式。清代古琴家祝鳳喈說:“夫神情之足與不足者,如作文之練字練句,其字之義同,而其字音之平仄輕重,教有強弱,而有勝宜,收音如之。用調,猶之練句也。……蓋所以成其各調之神情各別有如此。”[5](464)據此可知,在傳統的文人音樂中,音樂的神情是通過演奏中每個音長短輕重的把握,以及樂句中各音的輕重快慢的結構關系來顯現的。對于繼承了文人音樂傳統的鋼琴曲而言,其演奏中的速度、節奏、節拍的變化與作品所要傳達的吟誦意味也有著十分密切的聯系。

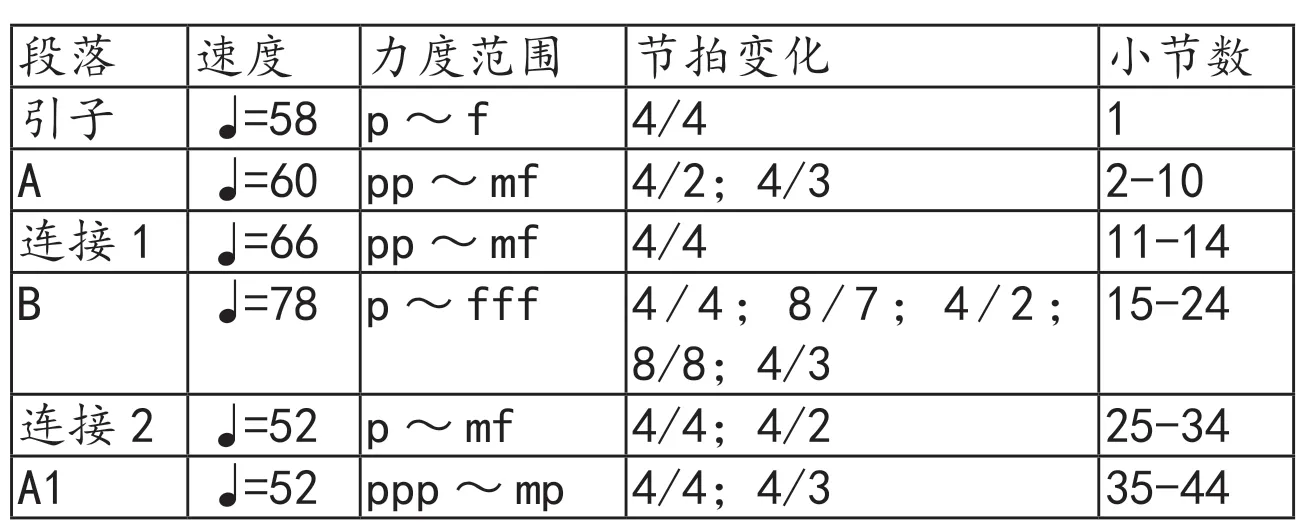

在速度結構的處理方面,鋼琴曲《登幽州臺歌》采用了多重速度的組合來架構作品情感發展的內在邏輯。總體而言,該作品的速度結構密切聯系情感內容的發展需要而進行了細致的設計。鋼琴曲整體的速度采用了“散-慢-中-慢-散”的結構模式。為了凸顯作品“吟誦”音調句尾收音較為自由的特色,鋼琴曲還對樂句進行了速度上的巧妙處理。如:作品的第1 小節采用了莊板表現出廣袤無垠空曠的空間之感;第2 小節通過“自由發揮”(ad lib.)的演奏提示以稍快的演奏速度,形象的模擬出朗誦調的意味;為了實現作品的情感不斷推進,鋼琴曲在作品的第11 小節、第15 小節繼續通過演奏速度的改變,將音樂的情感逐漸推向高潮。樂曲的尾聲段落以更為松散自由的速度處理,營構出作品深微幽遠的情感氛圍。

鋼琴曲旋律變化的輕重緩急與朗誦音調的抑揚頓挫有著潛隱而內在的深層聯系。陳幼慈在《琴論》中說:“故凡曲全在輕重緩急得法,然后怨慕懷思之意乃出。”[6](444)鋼琴曲每個樂句句尾較為自由的速度處理,就是反映樂曲朗誦音調特征的重要表現手法。如第33-34 小節(譜例2),作曲家通過在句尾“rit.”“a tempo”或者自由延長的處理方式,使樂句的句尾顯現出更加自由的速度變化,與詩詞朗誦中的吟誦語調相契合,進一步從情感表達方面賦予了作品詩意中凄涼孤寂的情感意味。此曲的力度結構在整體上呈現出兩次較大力度范圍的波浪式起伏,形成了兩次力度發展變化中的高潮。第一次出現在樂曲的第1-16小節中,作品力度發展的趨勢為“pp-p-mf-f-mf-p”,并在第11 小節形成樂曲的第一次高潮;第二次力度變化的序進過程是從第15-24 小節開始,作品力度發展的趨勢為“p-mf-f-ff-fff”,并逐步完成音響力度的積聚過程,在第23 小節形成了作品情感表現的最高潮。在以樂句為單位的局部力度變化中,單個句子內部力度的強烈對比形成了鮮明的結構張力。如作品的第1 小節的“f”與第2 小節“pp”之間的力度對比,構建出音樂中宏闊的空間之感。在具體的單個樂句的音樂陳述中,樂曲往往采用先強后弱的音樂陳述方式,從而建構出作品吟誦語調的力度變化特征。如作品的第13、14 小節(見譜例3,鋼琴曲《登幽州臺歌》第13 小節~第14 小節),在樂曲的主旋律以較強的(f)力度表達出強烈的情緒,而在樂句的句尾以較弱(pp)的力度,在高八度的音區形成細膩的音色語匯,句尾的自由處理使人產生意猶未盡的懷想之感。

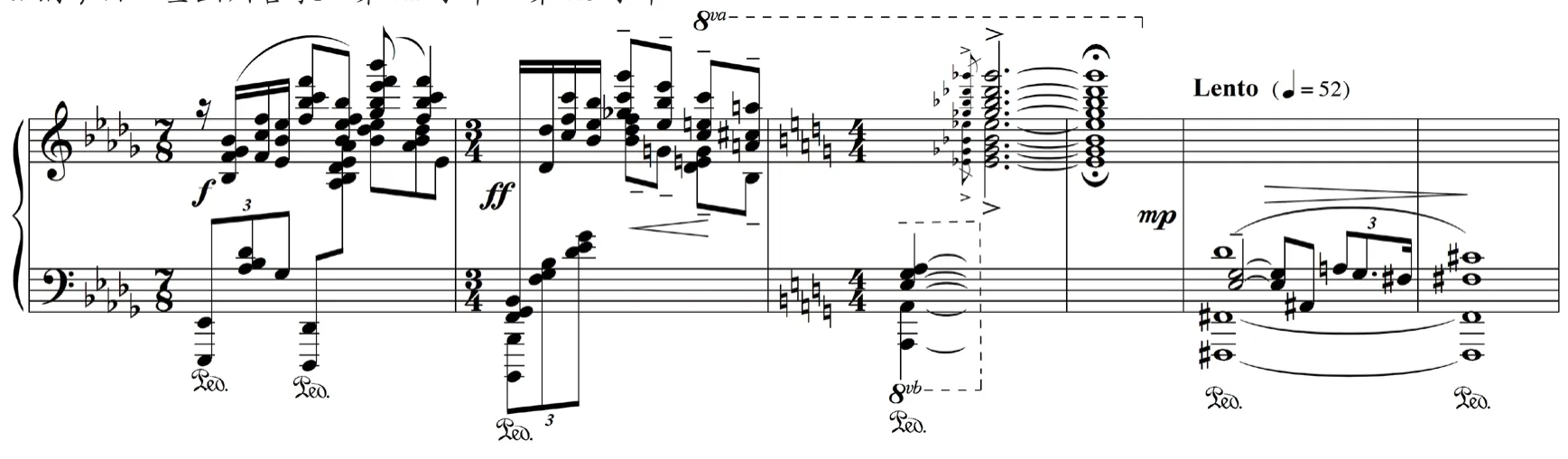

作品在節拍的設計當中根據音樂內容的發展,采用了多種拍號變換的手法,例如在作品的第1-10小節,作品采用了以四分音符為基本節拍單位的4/4、4/2、4/3 三種變換拍子,作曲家用陳述性的吟誦語調來表達“前不見古人,后不見來者”空曠孤寂的心情;第11-24 小節采用4/4、8/7、4/2、8/8、4/3 五種拍子頻繁的交替變換,如展開部21 小節到23 小節(見譜例4,鋼琴曲《登幽州臺歌》第21 小節~第26 小節)僅僅四個小節變更換了三次拍號,每一次拍號的更換都使得作品情緒變得更加激動,直到音樂的高潮,抒發出詩人內心淤滯的激烈的情感;第25-44 小節采用4/4、4/2、4/3 三種變換拍子與呈示部形成呼應,通過不同拍子的變化組合,表達出細膩而富于變化的音樂陳述過程。

譜例4: 鋼琴曲《登幽州臺歌》第21 小節~第26 小節

鋼琴曲在節拍的結構設計方面可分為三個部分。第一部分為呈示部(第2 小節~第10 小節)主要包含了四分音符為基本節拍單位的變換拍子,通過4/4、4/2、4/3 多種拍子的變換,顯現出情緒較為平緩的音樂陳述特征;第二部分展開部(第11 小節~第34 小節)分別包含了以四分音符和八分音符為基本節拍單位相互混合的多種拍子的組合,并推動著作品的情感發展達到了全曲的高潮;第三個部分為再現部(第35 小節~第44 小節),該作品在音樂結構的陳述中又采用了以四分音符為基本節拍單位的變換拍子,從而凸顯出作品情感從悲憤轉為凄婉的音樂陳述邏輯。

圖示1:鋼琴曲《登幽州臺歌》結

總之,此曲演奏中速度、力度、節拍等要素的組合變化以凸顯古典詩詞吟誦音調的特色為旨歸。徐上瀛在“和”況中說:“音從意轉,意先乎音,音隨乎意,將眾妙歸焉。故欲用其意,必先練其音;練其音,而后能洽其意。”[2](305-306)鋼琴曲演奏中起音、收音、句法、強弱等奏法中均顯現出與詩詞吟誦之間的密切聯系。因此,從詩詞朗誦的音韻、句法、韻律、神情中探尋該作品的演奏特色,使鋼琴演奏中的輕重疾徐契合詩詞朗誦中音韻、字調、句法與章法,是鋼琴曲演奏詮釋中速度、力度、節拍把握的內在機理。

三、詩境與樂境的融合

“意境”作為中國藝術理論中獨有的審美范疇,有著極大的包容性,被廣泛的運用于中國傳統的詩詞、繪畫、音樂等各傳統藝術門類中,代表著中國藝術審美所追求的最高的心靈境界。以現代作曲手法來表現詩詞《登幽州臺歌》的意境,是作曲家基本的創作意圖。詩詞《登幽州臺歌》中“念天地之悠悠,獨愴然而涕下”的意境,借助“天”“地”“人”的藝術意象,營構出了極為空曠遼遠的空間感受,從而凸顯出人與天地比較后渺小凄愴的情緒,而“前不見古人,后不見來者”的表述,則進一步表達出詩人內心極度的凄愴孤寂的心境。王國維在《人間詞話》中說:“境非獨謂景物也,喜怒哀樂亦人心中之一境界。故能寫真景物真感情者,謂之有境界。否則謂之無境界。”[7](3)王國維強調了意境審美的獨立價值。葉朗說:“從審美活動(審美感興)的角度看,所謂‘意境’,就是超越具體的有限的物象、事件、場景,進入無限的時間和空間,即所謂‘胸羅宇宙,思接千古’,從而對整個人生、歷史、宇宙獲得一種哲理性的感受和領悟。”[8](19)據此,鋼琴曲《登幽州臺歌》以情景交融的表現手法,使鋼琴音樂的音響與陳子昂詩詞中的意境產生某種同構關系,從而借助豐富而立體的鋼琴音響實現了詩詞意境與音樂意境的融合。

陳子昂《登幽州臺歌》中的意境,借助時間與空間維度的構繪,凸顯出詩人孤獨的宇宙意識,更是詩人在特定的歷史條件下自我心境的抒發與表達。“從時間維度上看,過去、現在、將來三個時態都造成了孤獨的氛圍;從空間維度上看,天地之間和宇宙本體的混沌無限使人知性無以把握,自形渺小與孤獨。歷史、現實、人生際遇拋棄主體至一個茫然無適的悲境之中,故‘獨愴然而涕下’的哀涼心態是極自然的結果了。”[9](88)徐振民創作的《登幽州臺歌》將詩詞中的意境時間化,尤其發揮出音樂長于抒情的特點,通過情景交融的手法將詩詞的意境進行了轉釋。

從演奏的角度來看,演奏者需要借助想象力的發揮來營構作品演奏中的意境。其中最為重要的是演奏者空間想象力與情感想象力的發揮。從現代音樂審美心理學的角度來看,低沉而厚重的音響與清亮朦朧的音響對比能夠引發人豐富的空間聯想。就此曲的演奏而言,在演奏伊始就需演奏者以自我心理的調整來建立音樂表現的空間意識,首先從演奏思維中營構出詩詞意境中的想象空間。明代琴家徐上瀛曾說:“未按弦時,當先肅其氣,澄其心,緩其度,遠其神,從萬籟俱寂中,冷然音生;疏如寥廓,窅若太古,優游弦上,節其氣候,候至而下,以葉闕律者,此希聲之始作也。”[2](313)據此,在鋼琴曲的演奏中,可借鑒古琴音樂中的演奏觀念,以充裕的心理準備和充分的想象力的發揮,來營構出作品中的空間心理環境,使人在肅氣澄心,緩度遠神的精神狀態中發揮出自身的空間想象力,從而使演奏的音響生發出此在與往古的宇宙空間意味。

鋼琴曲《登幽州臺歌》中沿襲了詩詞中的情感內容,表達出文人群體共情的凄愴孤寂的思想情感。在中國傳統文人音樂的演奏觀念中,“得情”是基本的美學追求。如戴源在《鼓琴八則》中說:“彈琴須要得情,情者,古人作歌之意,喜怒哀樂之所見端也。有是情斯有是聲,聲情俱肖,乃為有曲。”[10](420)據此,在鋼琴演奏中需要演奏者密切聯系詩詞中的情感內容,以豐富的情感想象力來體悟演奏中的情感內涵。鋼琴曲音域寬廣、多聲立體的音響效果使音樂的情感內容得以更加凸顯,如樂曲的第23小節~第25小節(見譜例4,),演奏中需細致體悟作品中層層遞進的情感積聚過程,最終音樂悲愴的情緒在第25 小節達到了高潮。演奏中音色、力度、速度以及織體結構的緊縮逐步積聚而形成情感表現的巨大張力,將詩人“獨愴然而泣下”的悲愴情懷發揮到極致。

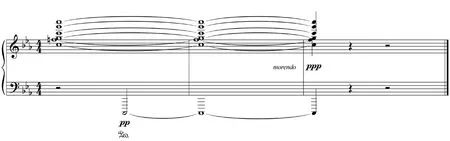

再如,在作品的結尾第42 小節~第44 小節(見譜例5,鋼琴曲《登幽州臺歌》第42 小節~第44 小節)的演奏詮釋中,需借鑒琴論中“細”的演奏技法觀念,考量作品結尾中音響結構變化中所蘊藉的音響意味,營構出從“有我之境”到“無我之境”的空間轉換意識。“至章句轉折時,尤不可草草放過,定將一段情緒,緩緩拈出,字字摹神。方知琴音中有無限滋味,玩之不竭,此終曲之細也。”[2](311)鋼琴曲以省略三音的主和弦作為樂曲的終止,在演奏的聽覺把握上,高音區持續的保持音和弦,力度上呈現出從很弱(pp)到極弱(ppp)的變化過程,在音響的自然衰減的過程中逐漸漸弱消失。低音區以pp 奏出的C1,營構出深邃幽遠的音響效果,與高音區縹緲的音色形成鮮明的對比,隱喻出詩詞意境中人的渺小,以至于在浩瀚的宇宙中悵然若失的情感意味。

綜上所述,作曲家在鋼琴曲《登幽州臺歌》的創作中,以現代的作曲手法,借助旋律音色的象征、吟誦音樂觀念的融入,在鋼琴曲中傾訴著詩詞意境中孤獨的生命氣韻,感嘆著人生的悲涼孤寂與宇宙時空的博大。

譜例5:鋼琴曲《登幽州臺歌》第42 小節~第44 小節

鋼琴曲音樂意境的審美中,蘊藉著詩詞意象中啟人深思的哲學色調,其演奏的詮釋需演奏者知覺作品中涵蘊的孤獨的宇宙意識,體悟詩詞中憂憤凄愴的藝術意境,并借鑒中國音樂傳統中文人音樂的演奏觀念,從琴論中吸收能夠反映音樂演奏一般原理的藝術準則,合理地借鑒其在音色把握、演奏觀念以及意境營構中的審美準則,對于準確把握鋼琴曲的審美意圖,以立體多聲的鋼琴音響來表現中國傳統文化審美中詩詞的意境,實現現代鋼琴音樂意境與中國古典詩詞意境的融合,有著重要的啟示意義和借鑒價值

(本文系2019 年江蘇省研究生實踐創新計劃“‘琴’學表演觀念在鋼琴表演藝術中的借鑒價值個案研究”[項目編號:SJCX19_0827]的階段性成果)。

注釋:

①參見李名強,楊韻琳編著的《中國鋼琴獨奏作品百年經典(第6 卷)》(上海:上海音樂出版社2015 年版)一書第223 ~第226 頁之詳述;

②參見劉喆《徐振民鋼琴曲<唐人詩意兩首>的創作技術分析》(載《中央音樂學院學報》2007 年第4 期第98 頁~第106 頁)及徐維雅《徐振民<唐人詩意兩首>的音高結構關系分析(上)(下)》(載《樂府新聲》2013年第2 期第44 頁~第46 頁,《樂府新聲》2013 年第3 期第19 頁~22 頁)之詳述。