漢語框式介詞“在+NP+L”中方位詞的隱現研究

河南大學 楊朝軍

1. 引文

介詞和關系代詞、連詞以及助詞等一樣,是連接句法成分的關系項(relator)。不同的語言有不同的介詞使用方式。Comrie(1981)將介詞分為前置詞(preposition)、后置詞(postposition)和附置詞(adposition)三類。例如,英語是典型的前置詞語言,其介詞體現形式為P+NP;而日語是典型的后置詞語言,其介詞體現形式為NP+P。Greenberg(1995)在分析閃語和伊朗語的時候注意到一種新的介詞使用現象,即前置詞和后置詞同時出現在句法關系中,最初他稱之為“框綴”(circumfix),鑒于其與介詞功能的相似性,后改稱“框式介詞”(circumposition)。現代漢語中這種現象也比較普遍,如例(1)所示,“在床上”是一個介詞短語,表示主語“他”躺的處所,其中“在”為前置介詞,表示靜態空間的延續;“床”是介詞賓語,表示謂語“躺”的空間位置;“上”則是一個后置介詞,它進一步明確了謂語“躺”的具體位置,是在床上,而非床下或床的其他方位。這也證明了Hopper & Traugott (1993: 107)的說法:當介詞以框式介詞的方式出現時,越靠前的介詞意義越抽象,句法轄域越大;越靠后的介詞意義越具體,句法轄域也就越小。

(1) 他躺在床上。

劉丹青(2002a)認為漢語中的框式介詞是前置詞加后置詞、介詞支配的成分夾在其中的一種介詞類型,他根據介詞作用的不同,將漢語中的介詞分為三個等級。一級介詞是一種特別的后置詞,它和介詞題元沒有明確的語義聯系,只起純粹的聯系項作用,可稱之為“聯系項介詞”,比如例(2)中的“來”和其前面的題元“汽車”沒有任何語義關系。二級介詞大都是前置詞,它們和介詞題元有著最常規的語義聯系,因此可以稱之為“基本關系介詞”,如例(3)中的“在”,它和其后的介詞題元“廣州”組成一個介詞短語,表示一種靜態的方所。三級介詞大多屬于后置詞,它們與介詞題元保持更加密切的聯系,因此可以稱之為“具體關系介詞”,例(4)中的“前”就對其題元“三點鐘”在時間上做了進一步的限定。

(2) 公司用汽車來獎勵他。

(3) 吃在廣州。

(4) 我三點鐘前到。

漢語中表示空間位置和空間關系的框式介詞“在+NP+L”是由二級介詞“在”、題元NP和三級介詞“上、里、外、中、前、后、旁、邊”等組成的。從句法上講,“在”被稱為前置詞或前置介詞,在詞組中表示基本的處所所在;其中的NP被稱為處所名詞(齊滬揚 1998)、方所名詞(崔希亮 2008)、方所題元(劉丹青 2002a)等(1)趙元任等稱之為place nouns(Chao 1968: 519-533)。,表示大體的空間位置;后置介詞L一般被稱為方位詞(localizers, location words, position words)(齊滬揚 1998;崔希亮 2008;劉丹青 2002a; Chao 1968; Chappell & Peyraube 2008; Ross & Ma 2006; Loar 2011)、方位標志詞(position indicators)(Yip & Rimmington 2016)、名詞附綴(NP enclitics)(Sun 2008)等。本文沿用方位詞(localizer)的說法。方位詞是區分不同具體方位的一個機制(Ameka 1995: 151),它在詞組中的作用是對題元所表示的空間位置做出更為精準的定位。

2. 文獻回顧及研究問題

漢語中的框式介詞最早見于先秦,漢魏六朝后逐漸增多。(Sun 1996)如《前出師表》中的“三顧臣于草廬之中”;因為受到英語介詞系統的影響,現代漢語關于后置詞的研究一直處于被忽略的狀態(2)第一個直面這種語法現象的是高名凱(1948: 191),他把前置詞稱之為“被引導詞”,把后置詞稱之為“規定詞”。。當前關于框式介詞的研究大體分為三種情況:第一種是關于漢語中是否存在框式介詞的問題,例如Ernst(1988)認為漢語是介詞后置語言,Li & Thompson(1974)認為漢語是介詞前置語言,而Ross(1984)認為漢語是前置介詞和后置介詞并存的語言,Ayu(2017)則明確表示漢語中存在前置介詞與后置介詞并用的框式介詞現象。第二種是關于框式介詞的結構問題,例如王磊、辛明(2014)從框式介詞的前置詞和后置詞的轄域出發,認為轄域越大的介詞越靠前,轄域越小的介詞越靠后。Pan(1993)用樹形圖的形式說明框式介詞中的名詞短語和后置詞是框式介詞短語中的直接成分。第三種研究集中在前置詞和后置詞的隱現問題等方面,但此類研究的結論大多語焉不詳。例如,劉丹青(2002a: 242-243)在談到漢語框式介詞的時候說,“這些介詞短語中的方位詞是強制的,這些方位詞是不能省略的。”呂叔湘(1984: 291)也認為,“漢語里一般用‘介+名+方’來說,有時候可以不用‘介’,但是不能沒有‘方’”。Lv (2009: 14)也認為,“漢語里有時候必須用‘介+名+方’來說”。王世群(2014)的研究較為詳細,但他認為框式介詞前、后項的隱現受句法、語義、語用、文體和韻律的影響,有時候是強制性的。王磊(2014: 170)的說法最具代表性,他認為,隱現時而具有強制性,時而具有選擇性,受句法位置、賓語的復雜程度、修飾語成分、賦元特征和語用因素等制約。上述研究既沒有表述清楚在什么時候框式介詞的前置詞或后置詞是必具的,也沒有明確其必具性的原因。此外,有的研究中所列舉的例子是經不起推敲的。Zhang(2017: 365)認為,當處所為實體時,必須加后置介詞,例如必須說“學生們在操場上”,而不能說“學生們在操場”,這和本族語使用者的感覺相去甚遠。Chao (1968: 394)認為,If the locative phrase follows the verb, these nouns must take the locative particle(如果方位短語在動詞之后,這些詞須帶有方位詞)。他認為,我們可以說“在教堂里跪著”,也可以說“在教堂跪著”,但不能說“跪在教堂”,而實際上“跪在教堂”的結構在一定語境里也是可以的,類似例(3)中的“吃在廣州”。

鑒于此,本文主要以CCL(3)CCL: Center for Chinese Linguistics.語料庫中的具體語料為支撐,以認知語言學關于空間關系的理論為依據,重點關注漢語框式介詞“在+NP+L”中后置方位詞的隱現問題。文章主要結構安排如下:第一部分為引文,第二部分通過文獻分析提出研究問題,第三部分介紹空間認知的一些相關概念和理論,第四部分為具體的分析,第五部分為簡要討論,第六部分為全文總結。

3. 空間系統與認知

3.1 空間系統與意向圖式

認知語言學的一個基本出發點是,語言是象征的,語法結構雖然表現為一個音義結合體,但其本質上是一個象征單位(Goldberg 1995; Langacker 1987, 1991),是人們對自己所經驗的事體的一種概念化方式。(Taylor 2002) 空間結構同樣可以被概念化為語言中相關的詞匯或句法成分,從而形成一個相對封閉的空間系統網絡,因此,每一個空間場景都會被賦予一個固定的語言結構形式。(Talmy 2000) 齊滬揚(1998)認為,空間關系主要分方向、形狀和位置三個子系統,方向和運動事件有關,位置和人們空間認知中的坐標系有關,而形狀則根據事物的不同體現為點、線、面、體等特征。請看下面的例子。

(5) 他從西雅圖經舊金山飛到北京。

(6) 洛杉磯在舊金山南部。

(7) 草地上有一棵大樹。

(8) 河堤上種了一排楊樹。

(9) 黑板上寫滿了字。

(10) 箱子里塞滿了衣服。

例(5)中的介詞“從、經、到”標明了行動者(actant)位移的詳細方向和路徑;例(6)中的“洛杉磯”和“舊金山”都是地圖上的方位,方所詞“南部”標明了它們之間的相互位置;例(7)中的“一棵大樹”在“草地上”是一個未被明示的地點;例(8)中的“一排楊樹”在“河堤上”排列為一條直線;例(9)中的“字”布滿了整個黑板表面;例(10)中被稱作“箱子”的物體中裝滿了衣服。例(5)屬于方向,例(6)屬于位置,例(7)、(8)、(9)、(10)屬于形狀,分別對應點、線、面、體等概念。

人們對世界的經驗可以是直接的,也可以是間接的,但均可以通過自己對事物規律的識解形成一定的認知范式。這種認知范式被稱為“意象圖式”(Lakoff 1987; Lakoff & Turner 1989; Johnson 1987; Clausner & Croft 1999)。所謂意象圖式并非真正的圖像,而是基于隱喻的方式對一種特殊經歷的概念化(Croft & Cruse 2004: 44)。常見的涉及空間關系的意象圖式有容器圖式(container schema)、方向圖式(orientational schema)、中心-邊緣圖式(central-periphery schema)、源點-路徑-目標圖式(source-path-goal)等。其中的源點-路徑-目標圖式和運動事件有關,因為完形的運動事件要有位移現象,包括事件的出發點、位移過程和位移的目的地(如例<5>);容器圖式主要揭示“內”“外”“里”“中”等形狀關系,例(10)中的“箱子”就是這樣一個容器;方向圖式主要揭示空間的位置關系,例如前后、左右、上下、東、南、西、北等空間位置關系(如例<6>)。

Levinson(1996, 2003)認為表達空間關系的認知框架有三種,它們是內部參照框架(intrinsic frame of reference)、絕對參照框架(absolute frame of reference)和相對參照框架(relative frame of reference)。內部參照框架是以物體為中心的參照體系,以物體的邊、面等內部特征為主要參照對象(Levinson 1996: 140, 2003: 41),例如,院子本身有正面和背面,我們就可以說“車停在院子前面”(例<11>);絕對參照框架指的是以地球引力場或正常的方位視野所提供的固定的方向為主要參照對象(Levinson 1996: 145, 2003: 47)。從地理位置上來說,任何事物都處于一定的方位,該方位是唯一確定的,所以“洛杉磯在舊金山的南部”(例<6>)的表述是出于絕對參照框架圖式的考慮。相對參照框架和人的主觀性(subjectivity)有關,(Langacker 1987)它取決于人們與參照對象的相互位置的認識,例如,我們可以說“車停在樹后面”(例<12>),樹本身沒有前后之分,是人們的視角(viewpoint)決定了樹的前后定位。可見,容器圖式主要和內在參照框架有關,中心-邊緣圖式與絕對參照框架有關,一部分方向圖式與絕對參照框架有關(東、西、南、北),一部分方向圖式與相對參照框架有關。例如:

(11)車停在院子前面。

(12)車停在樹后面。

除了方向、形狀和位置之外,另外一個和空間認知關系密切的因素是視角距離(perspective distance)。Talmy(2000: 68)認為,人類所有對方位的認知都是主觀的,是人們將心智眼光(mental eyes)投射向參照對象之后的結果。他將視角距離分為遠距、中距和近距三種。當認知者從遠距的角度觀察認知對象時,隨著認知者的視野擴大,認知對象的形狀就會變小,認知對象的結構則變得模糊且缺乏細節,這時候的認知對象更像是地圖上的一個點或地理位置;當認知者從近距的角度觀察認知對象時,隨著認知者視野的縮小,認知對象的形狀就會變大,其結構就會變得清晰而富有細節,這時候的認知對象則像是人們面前的一個實體。當認知者從中距的角度觀察認知對象時,認知對象則根據認知者主觀意向的不同,有時被視為一個地理位置,有時被視為一個實體,或者兼而有之。Radden & Dirven (2007: 175)同樣認為,在大的視覺框架(maximal viewing frame)下,人們采取一種外部視野(external view)的方法,傾向于觀察事物的全貌;而在有限視覺框架(restricted viewing frame)下,人們往往采取內部視野(internal view)的方法,傾向于觀察事物的局部。

3.2 漢語位置句

齊滬揚(1998: 60)把漢語中表示空間關系的句式分為位移句和位置句,前者表示動態關系;后者表示靜態關系。在漢語的空間位置系統中,“在”字結構是反映靜態位置的一種句式,因此屬于位置句。在齊滬揚(1998)的三個空間子系統中,只有位移句才和方向系統有關,而作為位置句標志的“在”字結構在表示空間關系時只可能與位置和形狀發生聯系。嚴格來講,位置和形狀均與大小沒有必然的聯系。例如,在表示位置方面,我們既可以說“洛杉磯在舊金山的南面”,也可以說“鋼筆在茶杯的前面”;在表示形狀方面,我們既可以說“地球外面有大氣層”,也可以說“茶杯里面有水”。所以位置系統只和空間關系中的參照系有關,它相當于點、線、面、體中“點”的概念,與地理學上的地圖概念相似,因此,我們將漢語中的位置系統稱之為地圖空間認知圖式,出現在該圖式中的所有位置均可視為一個點,其運作機制等同于Levinson(1996)中的絕對參照框架。漢語中的形狀系統包括點、線、面、體中的“線、面、體”,其原型可以視為一種容器圖式,但也包括上述方向圖式、中心-邊緣圖式等因素,是一個有一定形態和一定邊界的概念,因此,我們稱之為實體空間認知圖式,它與Levenson(1996)中的內在參照框架非常相似。位置系統的作用機制很像是一個平面(圖1),形狀系統則更像是一個立體幾何圖形(圖2)。

圖1 地圖空間認知圖式

圖2 實體空間認知圖式

在圖1中,涉及空間關系的兩個過程參與者A和B處于同一個平面上,各以一個點的方式出現,因此,地圖空間認知圖式可以表示兩個物體之間的位置關系;圖2中的空間關系也涉及兩個物體,一個是擁有一定邊界的立方體,另一個是球體,在圖像中處于立方體的內部,這就是典型的實體空間認知圖式,人們用實體的形狀來確定空間范圍和空間位置。

雖然事物的位置和形狀實質上與大小沒有絕對的聯系,但人們在對空間關系的概念化過程中也有一定的偏好。Leech(1974)曾經說過,選用什么介詞常常取決于怎樣看待某種東西。因此,在“在+NP+L”中,NP到底凸顯的是位置關系還是形狀關系有賴于人們概念化時的意向和認知方式。一般來說,當認知對象是體量較大的事物時(例如表示地點的專有名詞),人們往往采取遠距的認知方式,這時的事物往往被理解為位置,并采用地圖空間認知圖式的方式來進行識解;當認知對象是體量較小的事物時(例如表示事物的物質名詞),人們往往采取近距的認知方式,這時的事物更容易被理解為形狀,并采用實體空間認知圖式的方式來識解。而體量不大不小的物體或物質名詞、模糊不清的處所名詞屬于Talmy的“中距”概念,其認知方式完全取決于概念化者的當前語境。下文以CCL中“在+NP+L”的實例來驗證上述假設。

4. “在+NP+L”的空間認知機制

Carlson(2000: 94)認為,空間關系主要指一個物體需要借助另外一個相關的物體來確定其位置。但在正常的位置確定過程中,也離不開人的主觀性,而且因主觀程度的不同而不同。(Langacker 1985, 1991)因此,在空間關系中實質上有三個參與者,一個是位置需要定位的事物,我們稱之為定位對象(located object),可以簡稱為OL;另一個是為定位對象提供參照點的事物,我們稱之為參照對象(reference object),可以簡稱為OR;第三個參與者是人,他們既是空間關系的概念化者,也是空間關系的識解者,我們稱之為觀察者(viewer),簡稱為OV。事物的定位一定要依靠其他事物作為參照,因此,在涉及空間關系的表述中,一定要有定位對象和參照對象同時存在才能夠組成一個有效的空間參照體系。當然,觀察者OV本身也可以作為參照對象,在一定情況下參照對象OR也可以和觀察者OV重合。觀察者在實際的物理空間中可以在場,以一個真實的旁觀者出現;也可以不在場,以一個超驗者的身份出現。同理,觀察者在空間關系的語言表征中可以顯現,有明確的語言表達形式;也可以隱藏,沒有明確的語言表達形式。

4.1地圖空間認知圖式

在地圖空間認知圖式中,觀察者采取遠距視角,因而所有的方所在空間關系中都被視為一個點。理論上來講,這個點可以是一個體量大的地方,也可以是一個體量小的地方,但在實踐中,越是體量大的事物,越可能被視為一個點。這是因為,觀察者OV在觀察事物的時候,無論他處于什么位置,由于視力或視野的局限,均無法對一個體量大的事物進行細節上的評判。以北京為例,北京市面積近17 000平方千米,市區面積也有1 200平方千米,城內錯綜復雜,城外幅員遼闊。觀察者在外部不可能把偌大的北京盡收眼底,即使身處北京市內,也不可能窺見北京的全貌。因此,觀察者OV只能從外部的視角把自己當成一個無所不知的超驗者(omniscient and external vantage point) (Langacker 1985: 143),從宏觀上來把握參照對象,將其作為地圖上的一個點狀的地理位置來看待。所以,當我們把一個大的事物作為參照對象的時候,往往不能夠對其細節進行說明,在語言編碼的時候也就不能夠使用具體的方位詞L對“在”所表示的處所進行更為詳盡的表述(4)需要注意的是,這些所謂體量大的地方往往是表示處所的專有名詞,如北京、上海、紐約等。。例(13)和(14)中的“倫敦”和“西雅圖”都是比較大的地方,因此,人們在語言編碼的時候采用的往往是地圖空間認知圖式的方式(如例<13a>、例<14a>),即被作為一個點狀的地標來看待,而不能加上方位詞L(如例<13b>、例<14b>):

(13) a. 小張目前在倫敦。

b. *小張目前在倫敦里。

(14) a. 我去年在西雅圖學英語。

b. *我去年在西雅圖中學英語。

我們以“北京”為例,在CCL語料庫中就“在+NP+L”結構進行了查詢,結果如下:

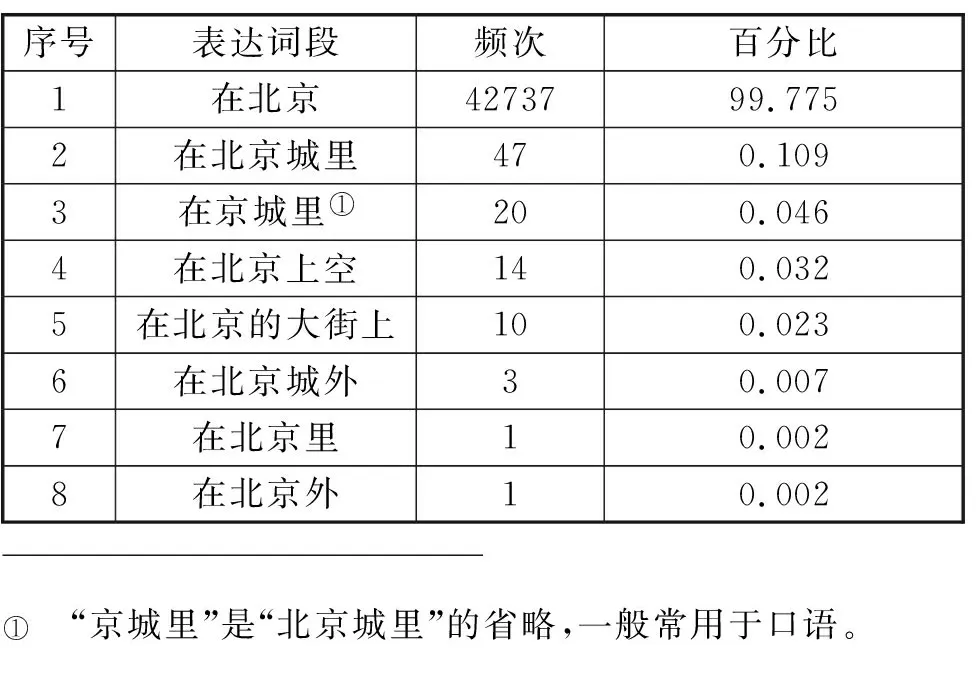

表1 CCL語料庫中關于“北京”的框式介詞語料

顯然,“在北京”這種不加方位詞L的表述具有絕對的優勢,占所查閱到的例子的約99.8%,這足以說明觀察者在認知像北京這樣大的地方的時候采用了地圖空間認知圖式,將其作為一個具體的空間位置來看待,因此不需要加方位詞L。值得注意的是,當“北京”這個專有處所名詞加上具體的命名性處所詞如“城”等的時候,其后則可以加上相應的方位詞。因為“城”是一個封閉的、立體的、有一定邊界的物體,因此,我們可以確定它的“里”“外”“下面”“上空”等具體的位置。其實,命名性方位詞是一種普通的處所詞,它的主要意義是指明一個具體的所在,其本身就標示一定的形狀,因此應該放在實體空間認知圖式中加以解釋。僅有的例外是“在北京里”(1例)的說法和“在北京外”(1例)的說法,可以認為是誤用或個體識解方式上的差異,其比例不過0.002%,幾乎可以忽略不計,不影響上述總體判斷。另一個值得注意的現象是,在所有的數據中,方位詞“里”的比例遠遠大于方位詞“外”的比例,這是因為,對于一個體量大的地方而言,“里”說明了一種邊界,更適合作為參照對象來確定定位對象,而“外”則是無界的,難以確定定位對象的具體位置,因此不太適宜用作參照對象。

4.2 實體空間認知圖式

在實體空間認知圖式中,觀察者OV盡管可能不會在語言表征中出現,但也如親臨現場一樣,參照對象OR好像一個立體的事物一樣被觀察者置入近距視角框架,因而他可以清楚地了解參照對象的所有細節,例如其不同的層面、邊線、結構等形狀因素,所以能夠以該參照對象的整體或某一部分作為邊界來確定定位對象OL的空間位置。而能夠采用實體空間認知圖式進行空間關系編碼的事物往往是形狀較小的物體,因為只有較小的物體才可以近距離地進入觀察者的視野,現代漢語中表示這種實體的往往是表示器物的物質名詞,例如桌子、壁櫥、床、沙發等。生活中我們首先使用前置介詞“在”提示一個大體的位置,用表示器物的物質名詞作為題元,然后用方位詞L來具體說明定位對象所處的詳細位置。正因為題元表示的物體較小,被觀察得仔細,相關實體的細節就因此顯得比較繁雜,所以需要方位詞L的進一步明確,以免定位模糊。故此,在實體空間認知圖式中,僅僅使用“在+NP”是不自足的。例如,例(15a)和(16a)是成立的,而例(15b)和(16b)則是不成立的。

(15) a. 張三在床上。

b. *張三在床。

(16) a. 我把衣服放在櫥柜里。

b. *我把衣服放在櫥柜。

顯然,上例中的“床”“櫥柜”都是較小的、立體的器物,觀察者有能力也有必要說明定位對象OL的具體所在,因此必須在題元后加上表示具體位置的方位詞L,如“上”“里”等。下面我們以“桌子”為例,看一下它在CCL語料庫中作為空間位置的表現情況:

表2 CCL語料庫中關于“桌子”的框式介詞語料

從表中的數據可以看出,“桌子”作為一個較小的、立體的、被大家熟知的器物,很容易被當作空間位置的參照對象,其紛繁的細節如“上”“下”“前”“后”“邊”“旁”“面”等均成為更為詳細的參照方式,因此被作為“在”這個框式介詞的方位詞來進一步明晰定位對象的位置。就連那些表示細枝末節的范疇如“一頭”“腿”“腳”“中央”等都被用作方位詞,而“在桌子”這種不用方位詞的現象則沒有一個實例。由此可見,越是體量小的或者人們越熟悉的器物,越會被人們采用實體空間認知圖式的方式來表達空間關系。同時需要指出的是,“在桌子上”說明了桌子作為家具的主要功用,因此其用法占據了絕大的優勢(69%),而“桌子頭”的用例卻很少,因為這種表達方式在表達空間關系上非常不清楚,比如桌子的什么地方是“頭”,桌子有幾個“頭”,具體是哪一“頭”,如何在“頭”這個地方放置東西,等等。

4.3 觀察者中心認知圖式

Lyons(1977: 690)說過,“人的識解,即人所看到的,用日常語言描述的識解,人是萬物的尺度。人類中心論(anthropocentrism)和擬人論(anthropomorphism)交織在人的語言構造之中”。人是認知的主體,是空間關系的表現者和識解者。Levinson(2003: 10-11)則從三個方面說明了觀察者在空間關系識解中的重要作用:第一,人類的空間思維本質上是相對的,而非絕對的;第二,人類的空間思維從根本上講是以自我為中心的(egocentric);第三,人類的空間思維帶有明顯的人的屬性(anthropomorphic)。因此,人們在對作為參照對象的空間關系中的物體進行認知的時候,對于體量大、距離遠、認知模糊的事物往往會以地圖空間認知圖式的方式來識解;對于體量小、距離近、認知清晰的事物往往會以實體空間認知圖式的方式來識解,而對于體量不大不小的事物則因人而異,可能與表達的目的有關,例如,如果我們想清楚地表達出定位對象OL的具體位置,就宜采用實體認知圖式;也可能與表達的習慣有關,例如,人們更傾向于將圖書館當作一個處所,而非一個實體,因此必須采用地圖認知圖式的方式(如例<17>和例<18>)(5)另外一個原因也和參考對象的詳細度(granularity)有關,例如涉及圖書館的詳細度只有“里”和“外”,鑒于“外”太過寬泛、不方便定位,因此,“里”不言自明,是一個無標記的位置,根據語言學的經濟原則可以不予明示。。因此,對于體量居中的事物而言,完全取決于人們在空間情景中的認識。

(17) 他們在圖書館。

(18) 我在圖書館等你。

(19) a. 孩子們在操場。

b. 孩子們在操場上。

(20) a. 孩子們在操場上跑步。

b. 孩子們在操場跑步。

在例(19a)中,觀察者顯然將操場視為和教室、圖書館、禮堂等并列的地理位置,說話時好像在對著地圖介紹,因此采用了地圖空間認知圖式的方式,沒有使用具體的方位詞;例(20a)涉及到具體動作“跑”,所以觀察者將操場視為一個立體的實體圖形,采用了實體空間認知圖式,從而說明了“跑”這個動作的具體位置,當然,例(19b)和例(20b)也是成立的,因為對于體量居中的參考對象的判斷主要依靠觀察者的認知,這也同樣可以解釋即使在體量較大或較小的情況下也會有比較極端的例子出現的情況,如例(21):

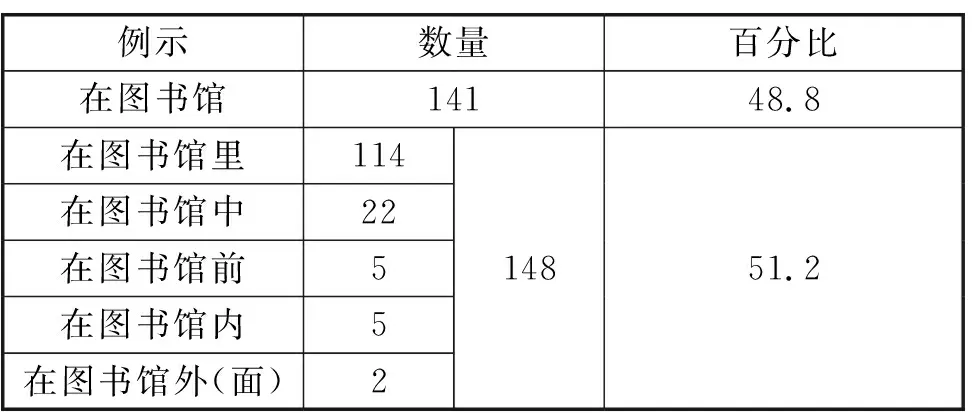

(21) 你現在北京里頭。

下面我們以“圖書館”為例,從CCL語料庫中了解一下其用于框式介詞“在+NP+L”的情況。從表3可以看出,語料庫中涉及到“圖書館”的用法共289例,其中只用了前置介詞“在圖書館”的例子有141例,占所有例子的48.8%;而既帶有前置介詞又帶有后置介詞的框式介詞用法共有148例,占51.2%。前者顯然采用了地圖空間認知圖式的方式,即把圖書館視為一個地理概念;而后者則采用了實體空間認知圖式的方式,將圖書館視為一個三維的實體,因此需要對所在的位置做具體的說明。二者幾乎平分秋色。也就是說,像圖書館這樣體量居中的方所的認知方式,主要取決于觀察者的主觀看法和語用目的:如果純粹表示空間位置,則將圖書館視為一個點;如果目的是要表達具體的空間范圍,則要將之視為一個實體。需要順便說明的是,在148個帶有方位詞的例子中,帶有方位詞“里”的例子有114個,占所有相關框式介詞的77%,次之是“中”,占15%,其他為“前”和“內”,各占3.3%,最后是“外”,占1.4%。這說明,人們對圖書館采用實體空間認知模式來識解的時候,更傾向于將圖書館視為一個平面的實體。

表3 CCL語料庫中關于“圖書館”的框式介詞語料

5. 討論

綜上,能用于“在+NP+L”框式介詞的名詞短語可以分為三類:第一類是專有方所名詞(劉丹青 2002b),也叫命名性處所詞(儲澤祥 1997;齊滬揚 1998),它們是一個地方所特有的、被人為命名的專有名詞,因此往往被作為一個地名來識記,具有很強的處所性,例如北京、上海、舊金山、西雅圖等,其本身作為參考對象的空間位置定位手段已經非常清晰,因此不必再加上專門的方位詞(Li & Thompson 1981),宜采用地圖空間認知圖式的編碼方法。第二類是通用方所名詞(劉丹青 2002b),它們只是一般的地理概念,并不特指某一個地方,例如公園、圖書館、田野、農村等。它們在表示空間關系的時候,其處所性沒有第一類強,同時也具有一定的事物性,因此可以加上后置介詞,也可以不加后置介詞,既可以采用實體空間認知圖式的編碼方式,也可以采用地圖空間認知圖式的編碼方式,但意義有明顯的差異。不用后置介詞的時候,作為題元的NP更像是一個地點,表示純粹的空間位置,如例(22a)和(23a),而使用后置介詞的時候則更像是一個實體,標示具體的空間范圍或形態,如例(22b)和(23b)。第三類是物質名詞,即表示事物的名詞,如桌子、櫥柜、地板、床、被子等,它們作為事物的名稱,本身就強調一種實體,具有很強的事物性和較弱的處所性,因此,這些詞往往要加上方位詞作為后置介詞,以加強其方位性質,表示具體的方位。

(22) a. 她站在山腰。

b. 她站在山腰上。

(23) a. 我躺在海灘。

b. 我躺在海灘上。

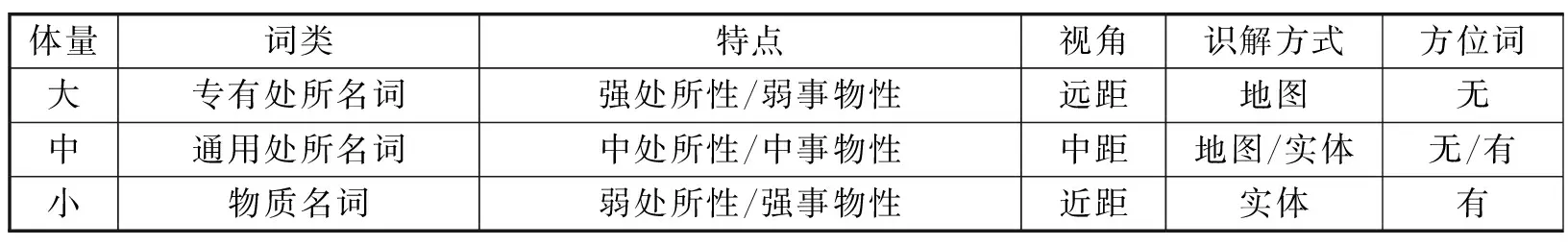

可見,漢語空間關系表達式“在+NP+L”中方位詞的隱現規律主要是由NP的性質決定的,當NP題元所表達的指稱體量較大的時候,觀察者將其置入遠距視角框架,其詞類往往屬于專有處所名詞,此時它具有較強的處所性,因此要采用地

圖空間認知圖式的方式來編碼,鑒于其本身已經說明了參照對象的具體空間位置,在框式介詞短語中不必再使用后置的方位介詞;當NP題元所表達的指稱體量居中的時候,觀察者將其置入中距視角框架,其詞類往往是通用處所名詞,此時它兼有一定的處所性和一定的事物性,因此要根據觀察者OV的需要來選擇地圖空間認知圖式或實體空間認知圖式,在語言編碼中相應地不使用或使用后置的方位介詞L;當NP題元所表達的指稱體量較小的時候,觀察者將其置入近距視角框架,其詞類往往是物質名詞,此時它具有較強的事物性,因此要采用實體空間認知圖式,編碼中一般要加上后置的方位介詞,以具體指明參照對象的空間位置。具體情況如下表4:

表4 參考對象的體量與識解方式

6. 結論

本文回顧了中外學者對框式介詞“在+NP+L”的相關研究,質疑了他們對后置介詞L的解釋,然后以CCL語料庫中的實際語料為基礎,以定量的方式對方位詞L的隱現情況進行了分析,結果表明:其隱現規律主要和框式介詞中間的NP題元的體量、詞類等有密切的聯系,并據此提出了地圖空間認知模式和實體空間認知模式的觀點。如果NP的指稱體量較大,且為專有處所名詞時,其處所性強,事物性弱,觀察者傾向于采用遠距視角框架,以地圖空間認知圖式的方式來編碼,則框式介詞中的后置詞L常常隱去;如果NP的指稱體量較小,且為物質名詞時,其事物性強,處所性弱,觀察者傾向于采用近距視角框架,以實體空間認知圖式的方式來編碼,則框式介詞中的后置方位詞L往往必須出現;當NP的指稱體量居中,且為通用處所名詞時,觀察者會采取中距的視角框架,其識解方式的選擇取決于觀察者的目的和習慣,他可能將之視為一個空間位置,因此采用地圖空間認知圖式的方式并隱去后置的方位詞L,也可以將之視為一個空間范圍,表示形狀,因此采用實體空間認知圖式的方式,此時后置的方位詞L必須出現,以加強該通用處所名詞的處所性,協助其確定具體的位置。