替你而活

吳嫡

1.莫逆之交

曾平是東京醫學院的中國留學生,同學里跟他最要好的是山本次郎。

原本曾平住在大學宿舍里,而山本次郎在學校附近有一處小宅子,他再三邀請曾平去住,曾平盛情難卻,也就住進去了。兩人同歲,身高樣貌都相仿,又經常混穿衣服,同學們也經常開玩笑,說:“要不是遠隔重洋,沒準你倆是親兄弟呢。”

快樂的大學生活持續了兩年,忽然有一天,曾平愁眉不展,晚飯也不吃就躺在榻榻米上發呆。

山本次郎扔給他一個飯團,問道:“你怎么了?一整天不說話,也不吃東西??”曾平愁眉苦臉地看著他說:“山本君,我要回國結婚了。”山本次郎愣了一下,心里也很舍不得,但還是笑著說:“這是大喜事啊。就算咱們因此要分開,也是不得已的事。”

曾平嘆了口氣說:“山本君,其實我有難言之隱。我的婚姻是父母早就定好的,要娶我姨家表妹。現在已經是民國了,我對這種包辦婚姻實在難以接受。”山本次郎沉默了一會兒,喃喃地說:“身在福中不知福。”

曾平跳了起來:“你說什么?這叫什么福?”山本次郎坐在他的身邊,嘴里咬著飯團說:“曾平君,你是了解我的家庭的。我家世代都是軍人,從幕府時代就是有名的武士家族。我們這個家族的男人都以當兵為榮,大部分都上的是軍校。我因為出生時身體瘦弱,所以才有了學醫的機會,但在家族里,我一直是個不起眼的人,沒人關注我,繼承家業估計也沒我的份,將來能不能找到妻子還不知道。你能和青梅竹馬的表妹結婚,過富足的普通人生活,還是在我最神往的中國,我當然很羨慕。”

曾平也慢慢地坐了下來:“你這么說也有道理。你家是軍人世家,我家是書香門第,在清朝一直是做官的,到民國后也算家境富裕。我表妹家也是當地士紳,只是她家人丁不旺,所以我這次其實是要入贅她家的。你說富足地過一輩子,倒也不差,只是這樣的人生,實在不是我想要的,我寧愿像你一樣,沒人關注,自由自在。”

兩人正說著,突然有人敲門,山本次郎起身開門,是一個同學來借書,山本次郎遞給他,他一鞠躬:“曾平君,多謝。”山本次郎愣了一下,哈哈大笑,同學也一愣,突然明白過來說:“光線暗點,還真分不清你倆。”

同學走后,山本次郎回過頭,眼睛里閃著光芒:“曾平君,你家里人對你的印象深嗎?我記得你說你是五年前來日本讀書的,從仙臺讀到東京,你回去過嗎?這五年正是生長發育最快的階段,樣貌變化應該很大吧。”

曾平愣了一下,看著山本次郎,若有所悟道:“你喜歡我的生活?就算我家里人認不出你來,可你家里人也會識破我吧?”

山本次郎想了想說:“不會的,他們平時就不關注我,我也是幾年前就出來讀書了。況且你的日語和我的漢語都很好,只要彼此把過去的大事說詳細點,小事可以說記不清了,不會有問題的。”

看著山本次郎期待的目光,曾平咬咬牙道:“好,將來我有醫學院的學歷,也用不著考慮能不能繼承家產。只要能過自由自在的人生,我愿意拼一下。”山本次郎笑道:“這就是了,到時萬一被戳穿了,我就帶著你表妹回日本,你帶著日本媳婦回老家。反正先過幾年想過的日子,人生能有多少年啊!”兩個年輕人竟然就這樣決定了。

接下來的一個月里,曾平幾次推遲回國的日期,兩人把自己能記得的一切關于家里人的事都告訴給對方,一直到實在想不出什么新鮮的事來為止。關于生活習慣問題,曾平已經習慣了日本的生活,山本次郎因為仰慕中國文化,對很多事情也早有了解,曾平幫著他加強學習,也有很大的進步。

終于,回國的日子到了,曾平在汽笛聲中,送走了自己的好友山本次郎。看著山本次郎揮舞帽子的樣子,他心里還是覺得不真實,也許過不了幾天,這個玩笑就會被戳穿吧。

沒想到一年過去了,家里沒有任何來信催促他回家,山本次郎看來成功過關了!盡管想不明白為何會如此順利,但曾平還是松了口氣。他安心在學校學習,順利地通過了考試,拿到了東京醫學院的畢業證書。

原本曾平很擔心畢業后要回山本次郎的家,會露出破綻,沒想到,在他畢業前,山本次郎的母親去世了。他趕回山本家,一群人都向他表示哀悼,并沒有一個人對他表示懷疑。就連山本次郎的大哥,已經是軍人的山本太郎,也只是說了一句:“你長高了。”曾平想,看來山本次郎在家里果然不被注意。

很快,曾平到東京一家醫院應聘成功,在醫院里,他表現優異,不但院長很欣賞他,院長的女兒——藥劑師藤田言子也很喜歡他。第二年,兩人喜結連理。就在這時,日本國內忽然加強了征兵,軍人世家的山本次郎也被軍部征召了,曾平無法推脫,只好入伍。好在他的學歷高,直接就被分配到了軍醫部,不用拿槍上戰場,這讓曾平和言子都很高興。

開始的半年,曾平在日本醫治從國外回來的傷兵。凡是碰到從中國回來的傷兵,他都會仔細詢問。這些傷兵說,中國和日本還沒有全面開戰,但日軍已經打出了滿洲國的范圍。曾平心里十分擔憂,但又不敢表露出來,言子剛剛生下一個男孩,他不能讓言子擔心。

又過了半年,曾平忽然接到了軍部命令,連夜出發,加入去往滿洲國的軍醫部隊。

2.意外相見

曾平踏上中國土地的那一刻,百感交集,這是他的家啊。同行的軍醫中有個東醫的校友,眉開眼笑地對曾平說:“我一直很期待踏上中國的土地,看你的樣子,也很興奮吧。”曾平笑了笑說:“是啊。”

進城之后,初看上去還挺平靜的,只是街上行人稀少,處處掛著日本和滿洲國的旗,遠處還有零星的槍聲。來接他們的軍人說:“這里是滿洲國的邊境了,常有小股的中國軍隊襲擾。它們的番號很雜,政府軍和游擊隊都有,甚至還有土匪。不過你們軍醫部有出行任務時,陸軍部會派人保護的,不用擔心。”

當天晚上,軍部舉行晚宴,迎接新來的軍醫們。參加晚宴的都是日軍軍官和滿洲國的官員。一個喝得醉醺醺的陸軍軍官佐藤,拉著一個穿長袍馬褂的男人來到曾平面前說:“山本君,這是我的朋友,本地名醫,商會會長曾平君,曾是東京醫學院的留學生,是你的校友啊。我說你長得和他有點像,他還不信。”

曾平一下跳了起來,他看著眼前的男人,的確還能看出有點像,但僅此而已。山本次郎胖了,圓圓的臉上掛著諂媚的笑容,本來同樣的身高,現在曾平要比他高出半個頭。山本次郎也認出了曾平,但臉上諂媚的笑容卻一點沒變:“山本君,幸會,幸會。”曾平伸出手,和他緊緊相握:“幸會,曾平君。”

等很多人都喝醉了,曾平和山本次郎躲開眾人,來到角落里小聲聊天。曾平問:“表妹家不在這里啊,你怎么到這兒來的?”山本次郎苦笑著說:“我到中國時,日軍正全面占領東北,兵荒馬亂,你家人都遇難了。”

曾平臉色大變,他原本想著,山本次郎替自己回來結婚,也不代表以后自己就不能見到父母了,想不到竟是永別!

山本次郎接著說:“催你回家結婚的信是你表妹家寫的,當時她正被一個日本商人糾纏。我趕到后立刻就結了婚,為了避免麻煩,我帶著家人想搬到關內去,沒想到日軍封境,走到這里就走不了了。他們聽說我是從日本留學回來的,對我還算比較客氣,給我發了本地的良民證,我就定居下來,做起了醫藥生意。后來他們讓我當商會會長,我為了家里人的安全,不敢不當。現在老百姓背地里都叫我漢奸狗腿子,也只能聽著。”

曾平忍不住笑了笑說:“你也算不上漢奸,本來就是日本人。”山本次郎心虛地看看周圍說:“別說這話,現在我做夢都不敢說日本的事。”曾平愣了一下:“怎么,你怕日本人知道?據我所知,日本拓荒團也有和中國人通婚的吧。”

山本次郎說:“我是怕你表妹知道,她恨死了日本人。現在我當商會會長,她雖然不高興,但知道我是為了家人好,也沒干什么壞事。如果她知道我是日本人……”

曾平見他如此情深,又是高興,又是辛酸,拍拍老朋友的肩膀說:“至少你現在是幸福的,你還想換回來嗎?”

山本次郎猶豫了一下,笑著說:“不想換,我們已經有一個女兒了。明天你到我家去做客吧,你也想見見她們吧?她們現在是你唯一的親人了。”曾平點點頭:“當然。”

第二天,曾平請了假,從軍醫部出來,到街上買了點禮品,直奔山本次郎的家。山本次郎把他帶進客廳,房子很大,也挺舒適的,只是有兩扇窗上的玻璃碎了。山本次郎苦笑著說:“前天晚上被人砸碎的,還沒來得及換,見笑了。”

曾平問:“沒人管嗎?”山本次郎說:“我不想報警,表妹也不讓報警。只是女兒出去玩時,小伙伴很少,是我拖累了她。”

說話間,表妹帶著女兒出來了,她對曾平并不熱情,只是淡淡地點點頭,似乎是為了丈夫的面子才應付一下。看清曾平的臉后,她愣了一下,神情略微放松:“曾平說你是他的大學同學,長得有些像,果真如此。招待簡慢,請不要客氣。”

山本次郎忙說:“山本君和其他日本人不一樣,他……很仰慕中國,人很好。”曾平看見山本次郎的眼圈發紅,知道他心里不好受,趕緊站起來鞠躬:“夫人,我知道日本人對您的親友傷害很多,實在抱歉。”話音未落,他忽然看見角落里有一個供桌,心中一動,快步走過去,看了一眼,腦袋“嗡”的一聲——

那正是他父母的靈位,靈位上寫著“姨父、姨母”的稱呼。曾平跪倒在地上,連連磕頭,泣不成聲。山本次郎急忙過來勸解,表妹被他弄得有點蒙,但看到他如此誠心,倒也增加了不少好感,也跟著哭了一陣子,親手給曾平倒了杯茶:“山本先生的歉意,我能感受到。日本軍隊不好,但您是個好人。你們慢慢聊,我帶孩子出去玩。”

兩人自然有很多話說,山本次郎得知曾平也結婚生子后,十分開心:“你不但找到了喜歡的女孩,還結婚生子,真是想不到。最讓我想不到的是你竟然參軍了,如果是我,一定做不到這么好。我家里人一定以你為榮吧?”

曾平點點頭:“我參軍后,你家族的親戚都來看過我,說我沒有辱沒山本家族。”

山本次郎興奮地搓著手:“看來咱倆的決定是對的。我喜歡你的生活,你也享受了自由,還替我保全了家族名聲,兩全其美啊。”

這時有人敲門,進來的是昨天喝醉的軍官佐藤,他沖曾平點點頭,對山本次郎說:“曾平君,軍部要求選拔五十個人作為軍醫部的助手。這是年齡性別等條件,你要跟商會宣講一下。”

山本次郎接過文書,猶豫著問:“上次讓我選拔的二十個男人,不是因為大家都堅決反對,最后從監獄里選人了嗎?這次為什么不從監獄里……”

佐藤搖搖頭說:“上次是送去煤礦上工作的,有力氣就行。這次的條件比較多,不可能都從監獄里選。”他看看山本次郎,“曾平君,上次大家集會鬧事,有人說是你鼓動的,但我沒有調查,壓下來了,這次的事是上級直接下令,必須完成的,你不要讓我為難。”

佐藤走后,山本次郎苦笑著說:“這就是漢奸平時要干的事,說是選拔當什么助手,其實都是一些日本人不愿意做的工作,老百姓當然不愿意去。”他忽然想起了什么,說:“你就是軍醫部的啊,你們需要什么助手嗎?”

曾平搖搖頭說:“軍醫部的工作主要是治療傷病員,給你的名單里是不是要求有醫護背景的?可能是傷員多,人手不夠吧。”

山本次郎看著文件說:“這上面要求各年齡段的都有,還有三四歲的孩子,能給你們幫什么忙啊?這么小的孩子,哪一家會同意軍隊帶走啊,這不是胡扯嗎?”曾平也很納悶,他說先去打聽打聽,就匆匆趕回去了。

奇怪的是,軍醫部同來的軍醫們也沒聽說此事,難道是其他部門誤解了軍醫部的要求嗎?曾平敲開了軍醫部長官的門,想問個究竟。

3.疑惑重重

因為精湛的醫術和山本家族的名聲,軍醫部長官對曾平一直很器重。面對曾平的疑問,他笑了笑說:“山本君,這件事我也不是很清楚,是來自上級的直接命令。不過聽說,我們即將接到一個重大的任務,會關系到帝國的未來。這真是莫大的榮譽啊,你現在不要想這些事了,好好休息,準備迎接新的任務吧。”

曾平疑惑地出了門,忽然聽到外面有人用日語在大聲喊:“我的孩子,你們搶走了我的孩子!我要見佐藤,我要見山本次郎!”只見兩個日本憲兵正在大門口毆打山本次郎,山本次郎瘋了一樣地往里沖,抬頭看見曾平,大聲喊:“山本君,救命啊!”

曾平趕緊跑過去問:“怎么了?出了什么事?”山本次郎抓著曾平的手,渾身顫抖:“我的妻子帶著孩子在外面玩,遇到了日本憲兵,孩子被他們抓走了。”曾平大驚,他知道憲兵是不受地方部隊管轄的,直接接受軍部命令。這時,佐藤聽到聲音也從另一個房間里跑了出來,遠遠地喊道:“不要動手,那是皇軍的朋友,商會會長!”

兩個憲兵見曾平穿著軍醫的制服,佐藤也是個軍官,這才放開了山本次郎。山本次郎全身顫抖,大聲喊道:“佐藤君,山本君,我的孩子被抓了,孩子被抓了!”佐藤上前問道:“你說清楚,到底怎么回事?”

原來,昨天晚上山本次郎接到佐藤的文件后,就在商會里散發了。大家當然都不愿意,紛紛咒罵。山本次郎安慰大家,先拖一拖看看,直接反對是很危險的,他再找佐藤商量,看能不能像以前一樣,商會里多湊點錢,賄賂一下,把命令修改一下。之前在山本次郎的協調下,商會多次這么干過,幫老百姓擋過一些事。當然這些事都不能傳揚出去,因此老百姓仍然罵他漢奸狗腿子。

沒想到今天早上,表妹帶著孩子出門去玩,過了一會兒,表妹跌跌撞撞地跑回家,哭喊著孩子被搶了。山本次郎大驚,跳起來就要找警察署,表妹拉著他哭喊:“找警察沒用,快去找你的日本朋友,是日本人把孩子搶走的!”山本次郎只覺腦袋“嗡”的一聲,他一刻沒停,飛奔到日本人的駐軍部隊,他知道佐藤和曾平都住在這里。到了門口,憲兵不讓他進,他想硬闖,就被打了。好在憲兵聽他日語很流利,才沒開槍,否則估計命都沒了。

佐藤聽完后,急匆匆地跑開了,曾平則扶著山本次郎,讓他別著急,肯定會有辦法的。過了一會兒,佐藤滿面春風地跑了回來:“曾平君,別擔心,我跟憲兵隊的說過了。他們也不知道是商會會長的女兒,只是名單上需要兩個兩到五歲的孩子,他們就隨便抓了兩個孩子回來。憲兵隊隊長說,只要我們再給他們找一個孩子,頂替上名額,他們就把你的孩子放出來。”

山本次郎激動地說:“不能先放出來嗎?”佐藤為難地搖搖頭:“隊長說,他們接到了嚴格的命令,必須在后天之前完成任務。其實我給你送命令的時候,他們已經在動手抓人了,這樣即使你們完不成任務,他們也能如期交差。”

山本次郎急得團團轉:“這怎么行?我上哪兒去找這么小的孩子啊……”他抓住曾平的手:“山本君,這是你們軍醫部要的人,你去說說情吧,求你了。”佐藤也連連點頭:“不錯,憲兵對地方部隊不太在乎,但他們對軍醫部還是很客氣的,山本君去試試也好。”

曾平立刻趕回了軍醫部。聽完曾平的懇求,軍醫部長官有些為難地抓了抓頭發,最后還是打了一個電話給憲兵隊隊長,打完后,抱歉地對曾平說:“山本君,這是上面的命令,憲兵隊隊長說實在關系重大,他不敢隨便放人。但他保證,在后天晚上之前,只要你們能找來一個差不多年齡的孩子,他馬上放人。或者只要告訴他們孩子在哪里,他們自己去抓。實話和你說吧,他們現在就出去抓人了,只要抓到一個,就放他女兒。不過現在全城人都關門閉戶不上街,想抓也確實沒那么容易。”

曾平無奈地把這個結果告訴山本次郎,他自己也充滿疑惑,為什么憲兵隊一定要抓這些孩子呢?孩子對他們能有什么用?

山本次郎知道他的這兩個朋友都沒辦法了,渾身哆嗦著向外走:“我得想辦法,我得想辦法……”佐藤跟在他身后:“你別太擔心了,我打過招呼,你女兒在憲兵隊會被好好保護的。你對這城里這么熟,找個孩子還能難倒你了?”山本次郎也不說話,一路哆嗦著走了。

接下來的一天里,曾平都在憲兵隊和長官之間周旋,希望能說服他們放人。憲兵隊盡管很客氣,卻堅持在沒有抓到新的孩子之前不能放人;長官也絕口不提要孩子究竟干什么,只是安慰曾平:“城里這么多人,你朋友一定能解決問題的,不用擔心。”

天色漸晚,門口突然傳來一陣喧鬧聲,曾平跑出去一看,只見幾個日本憲兵抱著一個臟兮兮的小女孩走進來,小女孩大概四五歲,嘴里含著手指頭,看來是剛哭過,現在挺安靜的。曾平快跑幾步想追上去看看,但被另一陣喧鬧聲吸引了。

山本次郎帶著表妹,在大門口抱著孩子,向佐藤鞠躬致謝。孩子見了父母,正號啕大哭呢。有幾個人遠遠跟在后面,不敢靠近日本人的軍營,但依稀能聽見罵聲:“狗漢奸!不得好死!”這時,一個日本衛兵端起槍,遠遠地瞄準,山本次郎趕緊擋在前面,對日本兵連連解釋著什么。

當晚,曾平來到山本次郎家,山本次郎拿出一瓶酒,和曾平對飲。曾平說:“剛接到長官命令,軍醫部要往黑龍江一帶進發。這一分手,不知道何時才能見面了。”

山本次郎有點醉了,他看著曾平說:“你其實是個中國人,日本在侵略中國,你卻在軍隊里,是不是很諷刺?”曾平沉默良久道:“我是個醫生,不是士兵。我不會殺任何人,我只會救人。不管是日本人,還是中國人,只要是傷員,是病人,我都會救。”

山本次郎慘笑道:“你剛回中國,你沒見過,可是我見過。我見過反抗日本人的中國人,被當眾槍斃;我見過給中國軍隊送信的商人,被當眾砍頭;我見過一個所謂的反日分子的孩子,被刺刀挑在半空中??這些人,你救不了。”

曾平沉默了,他的確救不了,甚至,如果他的身份暴露,他連自己都救不了。

山本次郎忽然哭了:“曾平君,你知道??我的孩子是怎么獲救的嗎?”曾平搖搖頭,但其實他已經猜到了。

山本次郎哭著說:“那個孩子的父母得瘟疫死了??從去年開始,一場瘟疫蔓延,很多人都死了。剩下的人,我出錢開了一個善堂,給他們發藥發糧食。我去給他們治過病,所以我知道善堂里有一個小孩……”他趴在桌子上,泣不成聲。

曾平心里堵得慌,他喝干杯中的酒,推門離開了,遠遠地還能聽見山本次郎的哭聲,然后是“嘩啦”兩聲,兩塊石頭從暗處飛來,砸碎了玻璃窗。

4.惡魔計劃

曾平回到軍醫部時,大家都在收拾行裝。這時,長官走進來,表情嚴肅,拿著一份報告,看著他們說:“我們明天動身,趕往黑龍江,馬路大會跟著我們的車一起出發。為了保密,我們不能動用部隊隨行,但會有一隊憲兵跟著我們。這里是滿洲國,我們的安全沒有問題。”

曾平吃驚地問:“什么馬路大?木頭嗎?”有幾個軍醫看來已經聽到些風聲,沖他搖頭,長官說:“馬路大是我們的試驗材料,我們需要這些材料進行醫學試驗,以提高醫療技術,為帝國的軍人服務!我們這里只是一部分,其他地區也在收集馬路大,我們需要不同地區、不同年齡的馬路大,這樣試驗數據才是完整可靠的。還有更多的醫療隊帶著馬路大去黑龍江的石井部隊會合,我們就要進行一場神圣的事業——由731部隊的石井君提出的‘洪水計劃,像一場洪水凈化有罪的世界,只有天皇的子民才能生活在未來的天堂。”

曾平明白了,他顫抖著問:“是人體試驗?”長官點點頭:“是活體試驗,但你不用把馬路大當成人,他們只是珍貴的試驗材料,會為帝國的統治做出貢獻。去年,我們在這里進行了一項試驗,所用的細菌都是石井部隊的產品,事實證明,那種細菌會讓中國人患上致命疾病,但對有專項藥物的帝國軍隊,卻不會造成太大危害。該產品已經在亞洲戰場上進行應用,為帝國做出了巨大的貢獻。我們還要繼續努力!”

房間里一片歡騰,只有曾平在發抖。原來山本次郎說的那場瘟疫,竟然是人為的!曾平是醫生,雖然沒有親眼見過,但他很清楚要培養出這樣的病菌和解藥,需要對動物進行怎樣的試驗。那種試驗,即使對象是動物都會讓人難以直視,他們竟然是在活人的身體上做試驗研究出來的!

長官注意到曾平神色有異,忙問:“山本君,你怎么了?不舒服嗎?”在這一刻,曾平忽然完全冷靜下來了,他輕松地笑了笑:“不,我是太激動了,等不及要建功立業了。”長官很高興,拍著曾平的肩膀對其他軍醫說:“看,不愧是東醫的高才生!不愧是山本家族的子弟!大家都要向山本君學習!”

深夜,商會會長家破碎的窗戶被一個黑影推開了,然后黑影鉆進去,落到地上。黑暗中一個聲音顫抖著說:“別動,不管你是誰,我手里有槍。”

黑影嘆了口氣:“是我。只有你一個人在嗎?”對方也松了口氣:“曾平君,是的,她倆都睡了,我在客廳里守著呢,我擔心有人會進來傷害她們。因為有些人知道小孩是從我的善堂里被抓走的,所以他們不會放過我的,我在考慮明天找佐藤要張通行證,我想帶她們躲得遠遠的。可我知道這很難,之前我就試過,佐藤說他沒辦法,日本人知道找一個商會會長不容易,他們不會放我走的。”

曾平走到山本次郎面前,伸出手說:“你不用找佐藤了,這就是通行證,你明天天亮就可以出城。”

山本次郎顫抖著手接過去:“曾平君,你這次真是救了我們全家的命啊!”

曾平平靜地說:“這通行證是讓你送走她們倆的,你還得回來。”山本次郎愣了一下:“為什么?”曾平把晚上發生在軍營里的事說了一遍,然后說:“我是偷著溜出來的,時間一長肯定會被人發現。通行證是我從長官那里偷出來的,我們明天中午出發,他也可能會發現。所以,我沒法去辦這件事,只能靠你了。你明天天亮就出城,把表妹和孩子送上火車,然后你去找附近的中國軍隊。”

山本次郎顫抖著說:“我怎么可能知道中國軍隊在哪里……”曾平說:“你知道的,你那天喝醉的時候,告訴過我,日本人常去幾個地方剿匪,而且你暗中接濟過幾個被殺的反日分子的家屬。”

山本次郎哭了:“我只想帶著老婆孩子逃走,找個誰也不認識我們的地方過普通老百姓的日子,你為啥非要我再回來送死?”

曾平沉默了很久,才說:“你說,你是中國人還是日本人?”山本次郎沒有出聲。曾平又說:“那個因為你的暗示被日本人抓走的小女孩,你知道她會怎么樣嗎?我告訴你,她會被注射病毒,然后每天觀察病毒在她身上的進展,她的血管會變得扭曲,皮膚會潰爛,骨頭會發黑。然后,他們會在她身上試驗各種解藥,如果僥幸治好了,他們會繼續試驗下一種病毒,重復這個過程。直到最后,她沒法治好了,他們不會等她咽下最后一口氣,會在她還活著的時候解剖她,觀察她的骨骼和內臟的破壞程度……”

無邊的黑暗中,曾平如同惡魔一樣,語氣平靜地訴說著“洪水計劃”文件中的試驗過程,山本次郎捂著自己的嘴,把號啕大哭的聲音悶在自己的身體里,他在地上蜷縮成一團,全身不住地顫抖著。

曾平轉身離去的時候,對他說:“山本君,我了解你,也相信你。明天車隊的行進路線是絕密的,但我反復打探了,長官無意中透漏了一點,應該是走太平路,中午時出發。有窗戶的車是軍人,沒窗戶的車是馬路大。”

曾平走了很久,山本次郎仍然在地上蜷縮著,手里緊緊地攥著那張通行證。

5.除魔之戰

第二天上午,曾平一邊觀察著長官的舉動,一邊假裝收拾東西。長官沒有發現少了通行證,只是在反復確認藥品和器械是否帶全了。憲兵們把抓來的中國人趕進了那輛沒有窗戶的卡車里,嚴嚴實實地遮擋起來。

中午時分,憲兵們上了第二輛卡車,一個小隊,三十人。然后軍醫們開始陸續登上第一輛卡車。曾平極力拖延著,一會兒說忘了這個,一會兒說忘了那個。長官很不耐煩,一直催促。最后曾平實在拖不下去了,只能上了車。

三輛卡車秘密地從軍營后面開出去,轉彎上了太平路。這條路原本挺熱鬧的,但上次瘟疫這里是重災區,沿路的居民幾乎死光了,此時顯得十分荒涼。卡車速度很快,轉眼就出了城,在太平路上繼續行進。

曾平緊咬著牙,他自己也知道,昨晚的行動與其說是勇敢,還不如說是絕望。即使山本次郎如他所想肯放棄幸福生活的機會,去尋找中國軍隊,也未必能那么快找到。即使他能找到,以他商會會長的漢奸身份,中國軍隊也未必會相信他說的事。即使這些都能順利完成,這是日占區,中國軍隊是否會為了救幾個普通百姓而冒險襲擊也很難說。這么短的時間,根本不可能集結起太多的部隊。

卡車行進到一座橋梁處,曾平呼吸急促起來,雖然他不懂軍事,但如果真有伏擊,這橋梁就是最好的機會。他焦急地等待著,身旁的長官覺察出了異樣:“山本君,你怎么了?”曾平忙說:“有點暈車。”說話間卡車已經過了橋,曾平失望至極,閉上了眼睛。

突然,一聲劇烈的爆炸聲響起,身后的橋塌了!緊接著,還沒等大家緩過神來,軍醫們乘坐的第一輛卡車被炸翻了。從路邊的草叢里沖出來幾十個人,一邊開槍,一邊逼近。

憲兵們所在的第二輛卡車被堵在中間,進退不得,很多憲兵沒等下車就被打死在車里了,剩下的憲兵跳下車開始還擊。遠處傳來了車輛的聲音,顯然是城里的日軍聽到了爆炸聲,派軍隊趕過來察看。

雙方的交火十分激烈,不斷有人倒下。日本憲兵人數雖少,武器卻先進,都是連發沖鋒槍。中國軍隊槍支很雜,但突襲得手,人數占優。終于,中國軍隊勝利了,他們擊斃殘余的憲兵,開著第二輛卡車,奮力沖撞著炸翻的卡車。這時日軍部隊趕到了,但橋被炸塌了,他們繞不過來,只能遠遠地放槍。

爆炸讓車里的軍醫死傷慘重,曾平也昏過去了。一下下的撞擊,又讓他迷迷糊糊地睜開了眼睛。突然,隨著猛烈的一撞,卡車翻進了路邊的溝里,后面的兩輛卡車呼嘯而去。曾平臉上露出了欣慰的笑容。

在曾平身邊的長官突然睜開了眼睛,他看著曾平的笑容,忽然明白了:“山本,原來是你,你是個日本軍人,你是山本家族的人,為什么……”他伸手去身上摸槍,曾平順手撿起一片尖銳的卡車玻璃碎片,用手術刀解剖的動作,穩穩地劃過對方的頸動脈。

長官捂著脖子,瞪著曾平。曾平湊到他耳邊說:“不管我是哪國人,至少我是個人,不是魔鬼。”

過了很長時間,日軍才想辦法繞過那座斷橋,救援卡車里的軍醫們。只有幾個人僥幸活了下來,但也都昏迷不醒。長官脖子被玻璃碎片劃破死了,在這種情況下很平常,沒人懷疑。曾平和其他軍醫一樣被駐軍接回城里醫院,搶救休養。

這次襲擊震驚了整個滿洲,特高課派人來調查。很快,廢棄的卡車被發現了,它們被開進了水庫里,而車上的人早就沒了。各大車站、路口都設卡堵截檢查,但用處不大,因為襲擊者什么模樣,沒人見過。就連那些失蹤的馬路大,也還沒來得及照相歸檔,面對面也未必能認得出來。

不過,特高課的能力的確很強,他們查出缺失一個通行證,開始從通行證查起。曾平聽說了這個消息,但他很平靜,隨時等待著從醫院里被帶走。

這一天很快就來了,曾平被人從病床上拉起來,帶進了審訊室。曾平深吸一口氣,做好了一切準備。但當他看見眼前的人時,還是驚呆了。山本次郎被綁在刑柱上,奄奄一息,看見他進來了,抬起眼睛看了看他,又垂下了頭。

特高課的人對曾平很客氣:“山本君,這次被襲擊,帝國損失慘重啊。本來是很秘密的行動,沒想到走漏了風聲。這個家伙,您應該認識吧,據說你們是東醫的校友,在城里時也有過交往。”

曾平在腦子里極速思考著,回道:“沒錯,是佐藤告訴你們的吧?”特高課的人點點頭說:“佐藤說過,他自己也承認了,利用佐藤和山本君,為中國軍隊探聽消息。丟失的通行證,也是他偷走的,就是上次來軍部大吵大鬧的那一次,趁佐藤不備偷走的。”

聽到這里,曾平已經全明白了,他看著山本次郎,平靜地問:“既然他有通行證,又怎么會被抓住?”

特高課的人笑了笑:“別的人抓不住,是因為誰也不認識。他在這里當了這么久的商會會長,認識他的人很多。你們遇襲后,我們搜查全城,發現他全家都跑了。這也太巧了,所以我們四處通緝他,想不到他竟然還在這里,昨天晚上上火車時被抓住了。”

曾平平靜地問:“既然他什么都說了,你們想讓我干什么?”

特高課的人說:“我們想知道他是怎么獲得出發時間和路線的,還有,這趟車隊看著并不特殊,為什么他們會偏偏襲擊這個車隊。他說是來要女兒時聽憲兵隊隊長說的,可憲兵隊隊長在戰斗中玉碎了,死無對證,我也不相信憲兵隊隊長會對一個商人說這么秘密的事。他嘴很硬,再打下去就要死了,佐藤已經勸過他了,沒有用。既然山本君也是他朋友,我們希望你也勸勸他,只要他肯說出來,我們就饒他一命。”說著,他轉向了刑柱上的山本次郎:“曾先生,佐藤的信用你信不過,山本君的擔保你可以相信,軍醫長官死了,他就要晉升了,你的命,他是可以擔保下來的。”

山本次郎抬起眼睛看了看曾平,笑了笑說:“我讓你們損失慘重,你們怎么可能饒過我?”

特高課的人說:“很多中國軍人都殺死過我們日本軍人,但只要他們肯投誠帝國,為帝國效力,我們都既往不咎。”

山本次郎用微弱的聲音回答:“好吧,你們都出去,我跟山本君聊聊,看他有什么辦法能讓我相信,他能保住我一條命。”

6.忘記身份

特高課的人出去了,曾平走到山本次郎身邊,把對方的頭放在自己肩上。曾平的淚水終于流下來了,山本次郎用很小的聲音說:“不能哭。”曾平點點頭:“謝謝你。”

山本次郎小聲說:“記住表妹的地址,有機會去看看她。”曾平點點頭:“你為什么不把我供出來?那樣也許你還能活命。”

山本次郎說:“你以為我不想活命嗎?我多想活著去找表妹和孩子。可我知道,不管特高課答應什么,我都死定了。既然必死,拉著你又有什么意義?何況,我還有件事要拜托你。”

曾平會意道:“她本就是我的表妹,只要我力所能及,照顧她是肯定的。”山本次郎說:“不,不是這件事,她帶著錢呢,能活下去。是另一件更難的事,我要你替我活著,從今天起,徹底忘記自己的身份,你就是山本次郎!山本家族不能出叛徒,你不能當日本的叛徒!”

曾平驚呆了,他扭過頭看著山本次郎:“你知不知道你在要求我干什么?我是個醫生,肯救治日本傷兵,已經是我的極限了。你剛才難道沒聽到,他們要讓我當軍醫長官嗎?那樣我就會被要求去什么石井部隊,成為和那個死了的家伙一樣的魔鬼!我怎么可能?”

山本次郎竟然笑了:“你一直比我聰明,也比我勇敢,我相信你一定能解決的。這是你欠我的,我替曾平活了這么多年,娶妻生子,幫助中國軍隊救中國人。現在,我要替曾平死了,難道你不該替我活著嗎?你希望山本次郎變成山本家族的恥辱嗎?”

曾平愣住了,他不知道該怎么回答,事實上,他知道山本次郎的要求是合理的。最后,他沉重地點點頭:“我答應你,絕不會讓山本次郎成為家族的恥辱。”

山本次郎微笑著說:“謝謝你,我知道你不會讓我帶著遺憾死去,老朋友,抱歉了。”他忽然歪頭,奮力一口咬在曾平的耳朵上,曾平猝不及防,慘叫一聲。

等特高課的人沖進來時,山本次郎已經把曾平血淋淋的半只耳朵吐在了地上,哈哈大笑。曾平指著他喊:“你們都看見了,我什么都答應他了,他就是個瘋子!”特高課的人連連道歉:“我們看見您一直在點頭了,真是抱歉,不該讓您離他這么近的。”

曾平捂著耳朵,狼狽地跑出了審訊室,臉上的淚水混著鮮血狂流。他聽見審訊室里傳來特高課的人咆哮的聲音:“上刑,上刑!”

當晚,山本次郎就死了。曾平的委任令很快就下來了,接替之前的軍醫長官,等待下一批日本國內的軍醫到達后,重組小隊,重啟計劃。曾平在佐藤等人的祝賀聲中,走進了長官的辦公室。他從長官的遺物中,拿出了一個小小的玻璃瓶,密封得極其嚴密。

幾天后,日本軍營中出現了瘟疫的跡象,和一年前城里出現的瘟疫很像。軍醫長官帶著幾個幸存的軍醫,沒日沒夜地給士兵們治療,最后終于控制住了疫情。但軍醫長官卻因為給士兵們治病,沒有及時發現被傳染,用藥晚了,雖然保住了一條命,但內臟嚴重受損,無法再繼續服役,只能轉回國內休養。

軍部很惋惜,一顆即將升起的軍醫之星就這樣廢掉了。為了激勵更多軍醫學習這種為帝國獻身的精神,軍部頒發了嘉獎令,山本家族長長的榮譽單上又增添了一筆。山本家族很多人到碼頭迎接曾平回國,揮舞彩旗,高喊山本家族的口號。

曾平回到了岳父的醫院,他的身體已經不適合再行醫了,只能研究一些醫學書籍,寫點文章。他的文章不但在日本發表,他還投稿給一些中立國家,內容主要是針對大規模細菌型瘟疫和病毒型瘟疫的防治。他知道,這些國家的報紙,在中國的租界是可以買到的。

日本最終投降了,投降的那天,很多日本人上街游行,痛哭流涕,還有一些軍人自殺抗議。曾平的妻子擔心他也會做傻事,沒等下班就跑回家,卻看見曾平一個人在喝著清酒,臉上看不出什么表情。見妻子回來了,他舉起酒杯說:“來喝一杯吧。”

很多年過去了,曾平已經白發蒼蒼,他一生都沒能再踏上中國的土地。他的身體已經經受不起長途旅行了,而且,他也不知道自己回去還能干什么,告訴表妹真相嗎?那還有意義嗎?表妹已經有個好丈夫了,就讓她一直懷念下去吧。

眼下,他覺得自己快不行了,卻想要回去一趟。妻子和兒子苦苦勸阻,但他還是堅持。最后他勝利了,踏上了回中國的郵輪。

深夜,妻子和兒子在睡覺,他一個人走到船舷旁,艱難地坐下來,看著波濤洶涌的大海。此時,郵輪上輕柔的音樂聲中夾著播報聲:前方即將從日本海域進入中國海域。

在這一刻,曾平覺得自己累了,在海浪聲中緩緩閉上了眼睛……

(發稿編輯:朱虹)

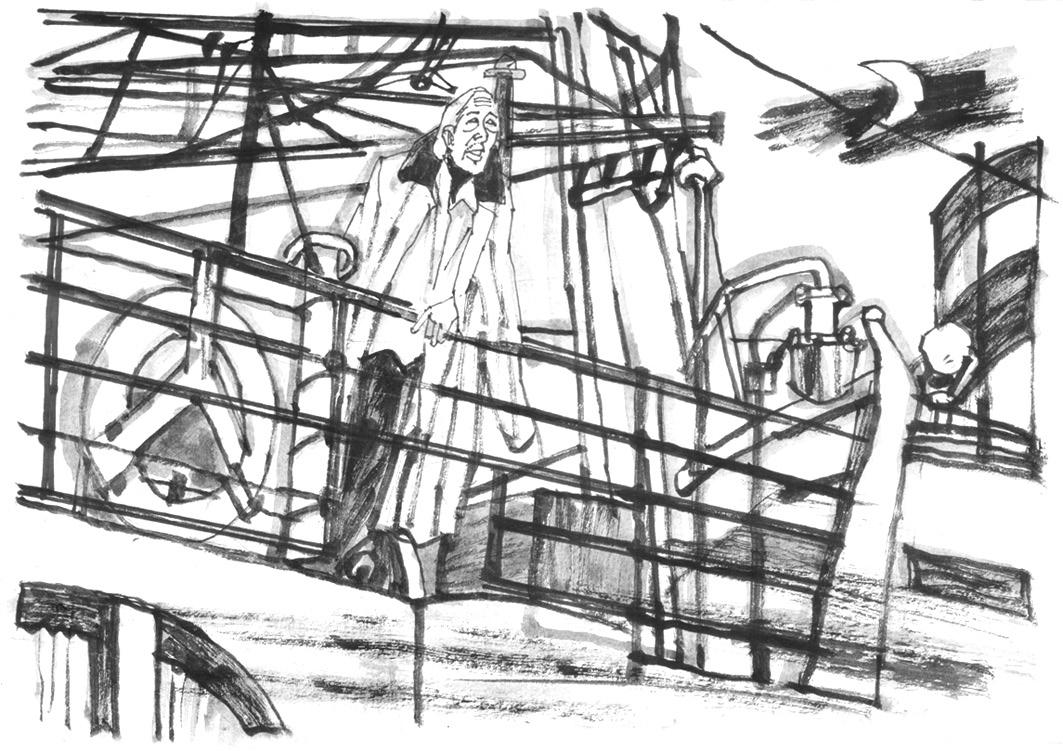

(題圖、插圖:楊宏富)