中國絲綢術語英譯與文化研究

曾繁健,潘 星

(江西理工大學 外語外貿學院,江西 贛州 341000)

中國絲綢歷史悠久,最早的故事史料匯編的《尚書·禹貢》中有“桑土既蠶”“厥貢漆絲”的記載。《史記》中亦有《五帝本紀》和《大宛列傳》等篇章提及絲綢,“記述了絲綢的發明與發現,詳細記述了張騫出使西域的歷史史實與鑿通絲綢之路的偉大貢獻,還記錄了上古至漢朝初期人們使用、流通、交換絲綢的各種情況”[1]。絲綢具有社會功能,是“分尊卑、別貴賤”禮儀制度的的標志之一,王公貴族才可著絲綢,平頭百姓一般穿棉麻衣物。絲綢除作為衣著服飾外,還可充當一般等價物,具有支付酬金、借貸和交換等功能。沈從文[2]在《中國古代服飾研究》中提到:“(漢時絲綢)生產除一部分供官用,其余大部分供上層和西北各民族及國外作為特別商品或禮品。”此外,“絲綢被廣泛運用于佛教領域,成為表達崇敬的特殊禮儀品”[3],如藏地的佛堂、佛衣、法器包裝和道家的道袍均大量使用絲綢。明清時期,政府將大量的絲織品賞賜給西藏地方政府、各大寺廟及藏傳佛教各教派的大活佛[4]。如此一來,絲綢便被賦予了宗教色彩,逐漸從生活用品演變成文化傳播的載體。此乃絲綢自身功能在中國的演進過程。

至于絲綢在世界范圍內的傳播,張騫出使西域歸來后,得知蜀中細布為商人由身毒(印度)轉入中亞,此時絲綢已經西傳。“silk”一詞源自拉丁語“sericum”,后演變為“seoloc”與“sioloc”這兩個古英語詞匯。在古代希臘羅馬文獻記載中,中華民族因絲綢貿易為西方所知,被稱為“賽里斯人”(Seres)。公元前5世紀,希臘作家克泰西亞斯(Ctesias of Cnidus) 的作品中出現了賽里斯人的身影,賽里斯人和作為“絲綢之國”的賽里斯國( Serica) 成為西方作家筆下的主角[5],彼時西方世界對中國懷有烏托邦式的想象。18世紀中葉至20世紀,中國淪為“衰敗、腐朽、停滯”的代表。Chinee(《中國佬》)這一詩歌對中國人發出尖刻的詰問:“Do you prefer your characters/ To our modern signs?/ Embroidered satins to our tweeds?(你是要你們的方塊字/還是要我們的現代語符?/要你們的繡花綢緞,還是要我們的機制粗花呢?)”“方塊字”與“繡花綢緞”此時便是發展停滯、生產能力低下的時代產物。第二次世界大戰后中國變成“紅禍”與“世紀經濟復蘇的引擎”等褒貶共生的形象[6]。絲綢作為中國的重要符號,在此過程中亦難逃被他者貼上標簽的命運,絲綢術語英譯的研究有利于西方世界對中國形象的重建。

1965年國家紡織工業部制訂了《絲織品分類定名及編號》,現代絲織品按照組織結構、材料、工藝、外觀及用途可分為十四大類,且這一分類定名沿用至今。筆者之所以研究現代絲綢術語的英譯,一則中國絲綢文明歷史悠久,品種演變更新較快,古代絲織品類別與命名比較繁雜混亂,故筆者在此主要討論目前紡織界分類達成一致的現代絲綢術語的英譯;二則“絲織品的薄如紗、輕如羅、華如錦、光如緞、茸如絨,風格不一。再加上嗅之有微香,聞則‘絲鳴’窸窣,實是典雅高貴,美不勝收”[7],每種絲織品因其織法、紋理各異而各有千秋,遺憾的是西方學者和譯者鮮有對中國絲織物進行細致分類,翻譯時甚至直接省略織物的通名,如此一來難以傳達織物或飄逸靈動,或璀璨奪目,或文雅素潔的美感;三則絲綢所承載的文化意義重大,但可惜的是許多絲綢術語的英譯存在“硬譯”現象,很難傳達自身的文化意義。即使是在絲綢研究方面具有較高權威的中國絲綢博物館,英文版網頁依然存在許多問題。綜上,中國絲綢術語英譯和文化研究尤為必要,這是重塑當代中國形象的有效途徑。

1 社會符號學理論

現代符號學奠基人之一的查爾斯·莫里斯在《符號理論基礎》中指出:所有的符號都是由三個部分組成的實體,即符號載體、符號的所指及解釋者。這三部分之間的關系構成符號學三個方面的意義:1)言內意義,即符號相互之間的關系所體現的意義;2)指稱意義,即符號與所指對象之間的關系所體現的意義;3)語用意義,即符號和解釋者之間的關系所體現的意義[8]。具體而言,言內意義指語音層面上的平仄、雙聲、諧音雙關等,詞匯層面上的疊詞、重復、拈連等修辭格的使用,句法層面上的語序、句子成分之間的關系、句子結構的松散或緊湊等。指稱意義是詞確切的字面意義,也是使用頻率最高的意義。語用意義是符號與其詮釋者之間的關系所體現的意義,包括表征意義、表達意義、社交意義、祈使意義和聯想意義,均與社會文化教育因素關系密切[9]。符號學將翻譯研究帶到一個更加廣闊的境地,即文化的比較與研究,使翻譯研究能全面地描述翻譯的非語言因素。由于本文主要探討絲綢術語的英譯,故重點考慮其英譯的指稱意義和語用意義。

2 當前絲綢術語英譯問題

筆者查閱中國絲綢博物館與美國大都會博物館官網展品信息,發現目前絲綢術語英譯存在譯名不統一、音譯的濫用與文化的漏譯等問題。本文將分別闡釋以上問題,并參考《紅樓夢》霍楊譯本與相關英文文獻,提出具體的解決方法。

2.1 譯名不統一

中國絲綢博物館在翻譯緙絲譯名時選擇音譯法,將其譯為“kesi”。美國大都市博物館則主要采用音譯加解釋的方法,多譯為“Tapestry-woven(kesi) silk and metallic thread”“Silk and metallic thread tapestry weave (kesi)”或“Tapestry-woven (kesi) silk”。

緙絲亦稱“刻絲”,是以生蠶絲為經線,彩色熟絲為緯線,采用通經斷緯技法織成的絲織物,有雕琢鏤刻之效果,富雙面立體之質感。該類織物多作清朝皇袍和皇后皇妃的吉服,制作工藝極其復雜,花費時間較長,華貴無比,故有“一寸緙絲一寸金”之說。《紅樓夢》中多次出現該類織物,以此凸顯賈府的顯赫地位,楊霍多譯為“silk tapestry”。“tapestry”意為:“A piece of thick textile fabric with pictures or designs formed by weaving coloured weft threads or by embroidering on canvas, used as a wall hanging or soft furnishing.一種以彩色緯線織就或刺繡而成的厚織物,帶有圖案紋飾,用作壁掛或室內裝飾品。”(本文英文解釋均取《新牛津英漢雙解大詞典》,后同)該詞雖表現出織法,卻未指明材質,有損語用意義,因此基于緙絲的織法與價值千金的語用意義,其譯名可統一為“silk tapestry”。譯名不統一除上述的緙絲外,目前有綾、綈、綢等絲織物等存在這一問題,此處不一一列舉。

2.2 音譯的濫用

目前存在許多絲綢術語英譯采用音譯法的現象。音譯法按照原譯品的發音直接譯出,近些年來廣為流行,常運用于翻譯實踐中。然而,大部分西方受眾很難理解漢語拼音,一則不知如何發音,二則很難體會其中的文化內涵。筆者在查閱中國絲綢博物館官網英文版時,發現該館共列舉了九類絲織物與四類染整工藝,其中有四類織物與兩類工藝術語英譯采用音譯法,分別是羅(luo)、緙絲(kesi)、錦(jin)、織錦(zhijin)、絞纈(jiaoxie)與夾纈(jiaxie)。前四類均為絲織物,絞纈和和夾纈則是織物的印染方法。這般音譯,僅憑漢語拼音的組合,外國讀者怎能真切體會到羅的輕盈、緙絲的富麗、錦的華美、絞纈和夾纈的工藝之美?

再如《紅樓夢》第十八回出現的“‘富貴長春’宮緞四匹,‘福壽綿長’宮綢四匹”緞類與綢類織物,霍譯為“four lengths of ‘Fu Gui Chang Chun’ tribute satin;four lengths of ‘Fu Shou Mian Chang’ tribute silk”[10]。譯者對“富貴長春”與“福壽綿長”這兩個極具中國文化內涵的詞匯選擇音譯,實則未傳達出中國特有的文化。此則英譯可參考楊譯的“four lengths of Imperial satin with designs signifying wealth, nobility and eternal youth; four lengths of silk with designs signifying good fortune and long life”[11]。這四匹宮緞與宮綢乃皇妃元春省親時賜予賈母的禮物[12]。“富貴長春”意為“富裕長壽”,明清花錢吉語釋為“福氣如海之闊,壽誕追山之高,權貴如日中天,金銀富甲十方”。“福壽綿長”亦是恭祝長輩多福長壽之辭。中國自古便有“五福”之說,《尚書·洪范》記載道“一曰壽,二曰富,三曰康寧,四曰攸好德,五曰考終命”,楊譯準確表現出中國人對長壽富貴、吉祥多福的追求。

2.3 文化的漏譯

絲綢文物名稱結構一般分為兩種類型:一為通名,二為屬性名加通名。筆者查閱美國大都會博物館與中國絲綢博物館展品信息,發現有些展品英譯漏譯了織物屬性名或通名,導致織物文化缺失。例如美國大都會博物館的絲綢展品“雙獅鳳凰紋漳絨椅墊(Chair strip with phoenixes)”,其中“雙獅鳳凰紋”為屬性名,起修飾作用,“漳絨”為通名。該譯名雖傳達了織物的基本信息,卻未傳達其材質與文化內涵。此外既然是雙獅鳳凰紋,為何只譯鳳凰,卻不譯雙獅?獅子原產于西亞與非洲,通過進貢或貿易的方式傳入中國,戰國時稱獅子為“狻猊”,其乃百獸之王,是權利與威嚴的象征。元明兩代獅子紋為官階等級的標志,當時一品與二品武官所用玉帶板與官服補子皆用這一紋飾。古人視鳳凰為神鳥,許慎在《說文》中稱其“出于東方君子之國家,見則天下大安寧”,寓意吉祥。雙獅紋與鳳凰紋在中國古代服飾中應用頗廣,這般“厚此薄彼”,實則指稱意義不完整,缺失了雙獅紋的語用意義。

又如“明萬歷五毒紋紗羅(Panel with the five poisonous creatures)”,僅譯了屬性名,漏譯了通名。此外,將“五毒紋”譯為“five poisonous creatures”,實則未完全表現出“五毒紋”這一紋飾所蘊含的文化內涵。“五毒”指的是蝎子、蟾蜍、壁虎、蜈蚣、蛇這五種毒物。據說畫有此種紋樣的物件,擺在家里有辟邪鎮宅之神效,掛在產婦屋內,有求子多福的寓意。身著“五毒紋”的服飾是中國端午時節的習俗,中醫中素有以毒攻毒的理論,端午乃一年中陽氣至盛之日,以“五毒”的“毒”來辟邪消災,以期達到百毒不侵的功效,此乃“五毒紋”的真正意義所在。故其英譯應改為“Pattern of five poisonous creatures as talisman”,方能表現出五毒紋辟邪驅災的語用意義。

3 現代絲綢的分類與術語英譯

目前翻譯界有些絲綢術語英譯已達成基本統一,如以“brocade”指示“錦”,“satin”指示“緞”,“gauze”指示“紗”,“crepe”指示“縐”,“velvet”指示“絨”,“tough silk”指示“絹”,“habotai”指示“紡”。本文主要研究譯名未達成一致或譯法不當的術語英譯,因此不再贅述以上術語的英譯。筆者從《紅樓夢》霍楊譯本與英語文學作品找尋綾、羅、綃、綈、葛與綢這六類織物譯名的借鑒譯法,輔之牛津英語詞典與詞源學,以優化這六類織物術語的英譯,務求兼顧指稱意義與語用意義。

3.1 綾類織物

例1:霍將“白綾細折裙(《紅樓夢》第二十六回)”譯為“a closely pleated white satin skirt”,楊則譯為“pleated white silk damask skirt”。

例2:For, velvet Dawn and damask Eve, /And night with stars o’erstrown, /Afar from harried hours that grieve[14].霍楊多將綾譯為“damask”,該詞意為“A rich, heavy silk or linen fabric with a pattern woven into it, used for table linen and upholstery (一種織有圖案的厚重絲綢或亞麻織物,用作桌布和室內裝飾品)”。

例2摘自澳大利亞詩人E. J. Brady (E·J·布雷迪) 的詩歌TheLake(《湖》),以“damask”形容夜晚,指夜幕四合,點點星光閃爍,似若冰凌之紋。該詞源自中世紀的拉丁文“damascus”,意為“大馬士革城(今敘利亞)”,該地盛產革緞,當時眾多商隊從波斯伊利汗去往歐洲,必經此地。綾采用斜紋組織或變化斜紋組織,霍楊英譯與“綾”指稱意義有一定差距,故為突出綾的紋理特征,筆者認為這一術語的英譯可借鑒學者酈青等[15]的觀點,再譯為“twill damask”。美國大都會博物館官網亦有將綾類織物譯為“Twill Damask with Paired Birds Floral Pattern”,以“twill damask”指示“綾”,指稱意義與“奢華”的語用意義兼備,合情合理。

3.2 羅類織物

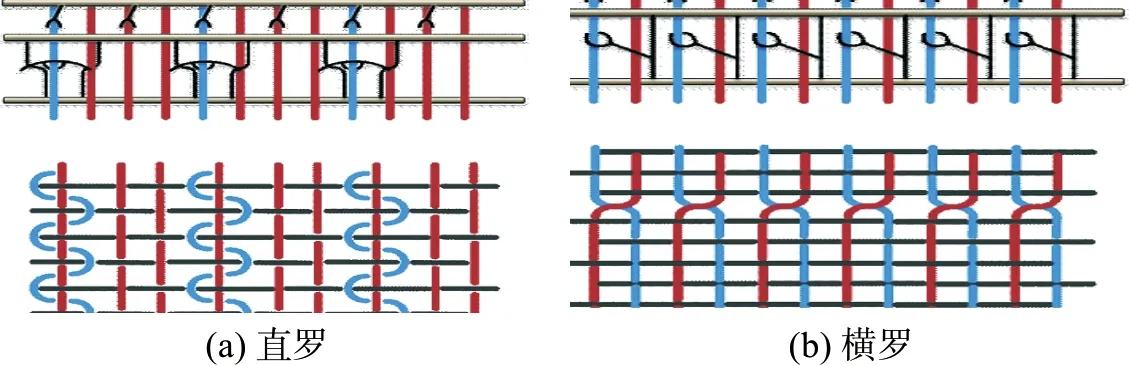

《說文》曰:“羅,以絲罟鳥也。”羅最初是捕鳥的網,后指全部或部分采用條形絞經羅組織的絲織物,質地輕薄,絲縷纖細,經絲互相絞纏后呈椒孔形,有“椒孔曰羅”之描述。《白帖》曰“蟬翼,羅名,謂羅之輕薄狀似蟬翼者”,所指的便是唐代的蟬翼羅。羅有橫羅與直羅之分,絞紗孔沿經向排列者為直羅(圖1(a)),如簾錦羅;絞紗孔沿緯向排列者稱橫羅,如杭羅(圖2(b)),現代的羅多為橫羅[16]。

圖1 羅類織物的結構Fig.1 The fabric structure of grenadine

羅在民間使用亦相當廣泛,《紅樓夢》也是如此,其中亦不乏羅類織物的描寫。

例3:霍將“兩匹羅(《紅樓夢》第二十七回)”譯為“two lengths of chiffon”,楊則譯為“two rolls of silk”。

羅的譯名目前還未達成一致,霍偏向將“羅”譯為“chiffon”,但該詞意為“A light, transparent fabric typically made of silk or nylon (一種輕薄透明的面料,通常由絲綢或尼龍制成)”,多譯為“雪紡”,雪紡屬于紗類織品,用其來指示羅類織品不大妥當;楊則傾向籠統譯為“silk”,指稱意義不明。因羅由紗羅組織組成,紗羅組織是指由地、絞兩個系統經紗與一個系統緯紗構成經紗相互扭絞的織物組織,筆者擬譯為“leno-weave silk”,其中“leno”意為“An openwork fabric with the warp threads twisted in pairs before weaving (一種鏤空織物,經編線在編織前成對絞合)”,旨在突出羅的織法特征。后在SpecialistYarnandFabricStructures:DevelopmentsandApplications(《專業紡紗與織物結構:發展與應用》)一書中發現“Grenadine is a fine leno-weave mesh. It is usually categorized as an all-over leno-weave, but various different patterns can also be formed”[17]。其中“grenadine”意為“Dress fabric of loosely woven silk or silk and wool (編織松散的絲綢或絲綢與羊毛混合的面料)”,一說該詞本指“grained silk”,“grained”源于19世紀中期的法語詞匯“grenu”;一說該詞產生于1851年,起初表示“輕薄絲織物”,可能源于1498年哥倫布發現的西印度群島中之一的島“Grenada(格林納達)”。此外“mesh”意為“網(可用于捕魚)”,正符合羅最初用于捕捉動物的用途。綜上,筆者以為,“羅”的術語英譯可以統一為“grenadine”,既突出該類織物的織法工藝,又不損其語用意義,兼備指稱意義與語用意義。

3.3 綃類織物

《說文》曰:“綃,生絲也。”《周禮》鄭玄注:“綃又為生絲也,則質堅脆矣,此綃之本質也。”綃是以平紋或變化平紋織成的輕薄透明的絲織物,因未經脫膠,雖輕盈卻又顯挺括。《紅樓夢》中綃多做手帕與床帳,第三十回提及的“方綃帕子”,楊霍皆以“silk”代之,混淆了上下義詞,未能表現綃的織法特征,指稱意義不明。筆者以為可以“raw silk”指示“綃”,其意為“Untreated silk fibres as reeled from cocoons; a fabric made from such fibres (由蠶繭紡成的未加工絲纖維;由這種纖維制成的織物)”,“untreated(未加工的)”表明了綃未經脫膠的特性。筆者將結合英語文學作品,進一步闡釋“raw silk”與“綃”的聯系,舉例如下:

例4:When I open the drawer/ to search for silk/ I touch smoke/ raw silk turned to smoke in the night’s throat[18].

例5:The passion Oliver inspires in Fliss is just like raw silk—beautiful, unique and desirable. But like raw silk, it is fragile[19].

例4摘自印度詩人Meena Alexander(米納·亞歷山大)的詩歌集Raw Silk:Poems的同名詩作。詩人在黑夜中尋找抽屜中的綃,那綃好似一縷輕煙,輕盈地飄浮在夜空中。例5選自英國作家Lee Wilkinson(李·威爾金森)的小說MyOnlyLove(《唯一的愛》),其中將人的激情比作綃,美麗卻脆弱。綜上,“raw silk”基本兼顧“綃”輕薄透明的特性與“珍貴”的語用意義。

3.4 綈類織物

《說文》曰“綈,厚繒也”,《急就篇》卷三顏師古注“綈,厚繒之滑澤者也”。綈乃平紋絲織物,以蠶絲長絲為經,棉或其他紗線為緯,質地粗厚平滑而有光澤,色彩多樣,秦漢以來常作袍料。京劇《贈綈袍》講道:“戰國魏范雎隨須賈使齊,受齊相禮遇,為須賈所妒,遂向魏相進讒。范睢遭魏相毒打,被棄荒郊,為秦使王稽載歸,易名張祿,秦王任其為相。后須賈使秦,范睢扮作窮人往見,適逢大雪,須賈憐其寒冷,贈以綈袍。次日須賈進見秦相張祿,知是范睢,驚懼萬分,范念綿袍之贈,恕須賈之罪。”此處綈袍表現出中國人寬容與感恩的品質,蘊含文化意義。《漢英英漢服裝分類詞匯》中將“綈”譯為“silk-cotton goods”[20],這一英譯符合綈的織法,但稍顯冗長。筆者以為可以“bengaline”指示“綈”,該詞意為“A strong ribbed fabric made of a mixture of silk and either cotton or wool (一種堅固的羅紋面料,由絲和棉或羊毛混合而成)”,基本符合綈以絲為經,以棉為緯的織法特征,指稱意義較準確,亦可表現出綈奢華的語用意義。筆者將援引英語文獻,略舉幾例,以作佐證。

例6:The back is half bengaline, half pompadour silk, sightly caught up at the waist, otherwise falling in straightly lines[21].

例7:The genuine silk-and-wool bengaline possesses all the wonderful wearing qualities of Irish poplin, without its weight[22].

例6摘自Oscar Wilde (奧斯卡·王爾德) 的小說TheWoman’sWorld(《女人的世界》),書中多次出現“bengaline”,此處表明用綈與絲制作的裙子十分貼合腰身,反映了著裝人的個性。例7選自美國著名雜志Harper’sNewMonthlyMagazine(《哈潑斯雜志》),其中極力贊揚 “bengaline”作為服飾的材質之佳,以“silk-and-wool”為修飾語,亦突出了綈絲經棉緯的織法。綜上,“綈”的譯名可以用“bengaline”表示,指稱意義明確,兼備語用意義。

3.5 葛類織物

葛俗稱“夏布”,以葛草莖的纖維制成,采用平紋、斜紋組織及其他變化組織,以絲或化纖卡絲為經,棉線或毛線為緯。葛表面有橫向的縮紋與明顯的緯線,質地厚實。自周以來,歷代貢賦,西漢時被漢武帝列為貢品。因產于吳越和嶺南之地,漢時亦稱其“越布”。除作衣料,魏晉以來多用以制巾。《紅樓夢》第三十八回提及的葛巾便是寒門學子戴的以葛織成的頭巾。下列舉幾例,以作參詳。

例8:霍將“葛巾香染九秋霜(《紅樓夢》第三十八回)”譯為“One’s head-cloth reeks of autumn’s acrid perfume”,楊則譯為“His coarse cap stained with autumn frost and fragrance”。

例9:霍將“葛布三捆(《紅樓夢》第一百零五回)譯為“cottons, assorted colours, thirty bundles”,楊則譯為“three hales of hemp-cloth”。

由于葛材質較粗糙,普通人多著葛布,絲織物范疇內的階層之分,禮制之別十分明顯。漫談中國風土人情與珍奇異寶的《萬唐物事》中記載道“Specimens of grass-cloth, made of a species of hemp, much used in China; the coarser kind for the poorer orders, the finer for the rich…and sometimes by the rich for mourning ”[23],其中“grass-cloth”指的便是“葛布”,窮人多著之,富人多是吊唁時才身著葛布。奧斯卡·王爾德在《女人的世界》中亦提及該詞“Indienne silk zephyr—a soft silky fabric not unlike grass-cloth”,以葛布的粗糙反襯印度絲綢的柔滑。例8中楊譯的“coarse”一詞恰表現出寒門學士所佩頭巾的質感與葛巾所代表的身份地位。例9中霍譯的“cotton(棉布)”與“葛”相差甚遠,楊譯的“hemp-cloth”與“grass-cloth”結構相似,且具體到葛這一植物,指稱意義更為準確。綜上,這一術語的英譯可統一為“hemp-cloth”,既直指該類織物的生產原料,又表現出其粗糲的觸感與“尋常普通”的語用意義。

3.6 綢類織物

綢亦稱“繭綢”,采用平紋或各種變化組織,或同時混用其他組織。漢桓寬《鹽鐵論·散不足》記載“繭綢縑練者,婚姻之嘉飾也”,可見漢時綢已為人重視,后南北朝以白綢作為饋贈禮品。清葉夢珠《閱世編·食貨六》記載“山東繭綢,集蠶繭為之,出于山東椒樹者為最佳……在前朝價與絨等,用亦如之”,山東繭綢因其質優,當時已名聲大噪。

《紅樓夢》中綢多作衣料,霍楊多籠統譯為“silk”,上下義詞相互混淆,著實不妥。筆者以為可以“pongee”指示“綢”,該詞意為“A soft, unbleached type of Chinese fabric, originally made from threads of raw silk and now also other fibres such as cotton which are usually mercerized (一種產自中國,柔軟、未漂白的面料,最初由生絲線制成,現在亦可以用絲光棉制成)”,既突出綢的產地,又表明生產方法。此外,該詞源于漢語,18世紀早期演變為英文,強調中國的文化背景。TheFairchildBooksDictionaryofTextiles(《仙童紡織辭典》)中“pongee”意為:“A plain weave, light-to-medium-weight silk fabric, which was originally made of wild yarns on hand looms in China (一種平紋、質量較輕的絲織物,最初使用手工織布機紡粗紗而成)”[24]。這一解釋正符合“綢”的平紋特征與織法工藝,但由于現今該詞亦可指絲光棉織成的織物,綢的譯名可優化為“silk pongee”,使指稱意義更為準確,同時亦能突出綢的“珍貴”語用意義。

為使以上六類絲織物的術語原譯與重譯更為明晰,本文列表比較(表1)。

表1 六類絲織物術語英譯對比Tab.1 Comparison of English translation of the above silk fabrics

4 結 語

通過對中國現代絲綢術語英譯的研究,本文指出目前絲綢術語英譯存在英譯不統一、濫用音譯和文化的漏譯等問題,并以社會符號學為理論,基于絲織物的織法和文化,結合英文文獻,重譯綾、羅、綃、綈、葛、綢這六類絲織物術語。因為西方人對中國的見解大多來自絲和瓷這兩種物品,絲綢是中國傳統形象的重要符號,因此絲綢術語英譯唯有兼具指稱意義與語用意義,方能傳達絲綢術語中隱含的文化符碼意蘊與中國話語意義,傳播悠久璀璨的中國絲綢文化,促進絲綢產業的發展,提升國家形象的構建能力。