關于青海藏醫藥文物博物館館藏織錦的探討

唐思玥

摘 要:青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦,經研究發現,此織錦與唐朝初期的波斯、粟特織錦在紋飾、編織工藝等方面極為相似,根據對比研究發現其更接近于粟特錦。

關鍵詞:聯珠團窠環;含綬鳥;波斯

位于中國西北地區的青海,曾是我國古代絲綢之路延伸段的要道,也正因如此,在青海藏醫藥文物博物館中珍藏了一件珍貴的文物,即黃地團窠聯珠孔雀含綬錦。這件織錦經青海省文物考古研究所技術人員的保護修復、加固,為研究其紋飾特征、編織方法奠定了基礎。

1 織錦的特點

根據《錦上胡風——絲綢之路魏唐紡織品上的西方影響》[1]一文的記載,隋到唐初時,聯珠紋樣開始深入中國內地,而這件團窠聯珠孔雀含綬錦的主題圖案正是以團窠聯珠含綬鳥為主(圖1)。

該件織錦以黃色作底,藍色顯花。織錦形狀以20個聯珠組成團窠環,團窠環之間以內含月亮紋且四周環繞小聯珠的紋飾相連,小聯珠環內有16個小聯珠,團窠環內立有一只孔雀,兩足踏于聯珠臺上。孔雀頭頂火焰冠,頭后生出兩條平行帶結的飄帶,嘴中銜有項鏈狀物,其上布滿聯珠,下方垂有三串瓔珞,這就是許新國先生所描述的含綬鳥所含的綬帶;孔雀翅前部飾以鱗甲片狀的羽紋,翅尾部以折線表示羽毛;孔雀呈開屏狀,菱形翎羽,線式紋路清晰可見。團窠環所構成的區域外各含有一棵樹,以花瓣式綻開呈對稱結構,樹下左右兩邊各有一株十字形花朵。此紋飾緯向上孔雀對稱循環,經向上孔雀朝向相反。主題圖案在緯向上以連續兩個團窠環(長37厘米,寬17厘米)為基本單位循環。

能夠彰顯織錦特點的不僅僅是紋飾,其織法也極為重要。這件織錦的面料織法為1/2斜紋緯組織,經線Z捻,紅色,明經單根,經密為18根/厘米,暗經三根(圖2),共72根/厘米;緯線基本無捻,有黃色、綠色和藍色三種顏色,共200根/厘米。該件織錦為單層,有一條折邊,一條裁剪邊,其上有縫洞。

2 與中西方織錦的對比

早在唐朝時期,絲綢之路的開通加強了中西方文化的交流,在中國絲織品傳出的同時,大量的西方織錦也涌入國內,其中波斯薩珊王朝藝術的織錦技術和絲織圖樣對唐朝的絲織業產生了重大影響。

2.1 圖案互比

青海都蘭出土了大量的含有含綬鳥圖案的織錦,許新國先生將其分為兩大類:一類的主題紋樣為對鳥,鳥足下踏棕櫚座類;另一類主題紋樣為獨鳥和對鳥,但鳥足均立于聯珠臺座上。很明顯青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦則屬于第二類。

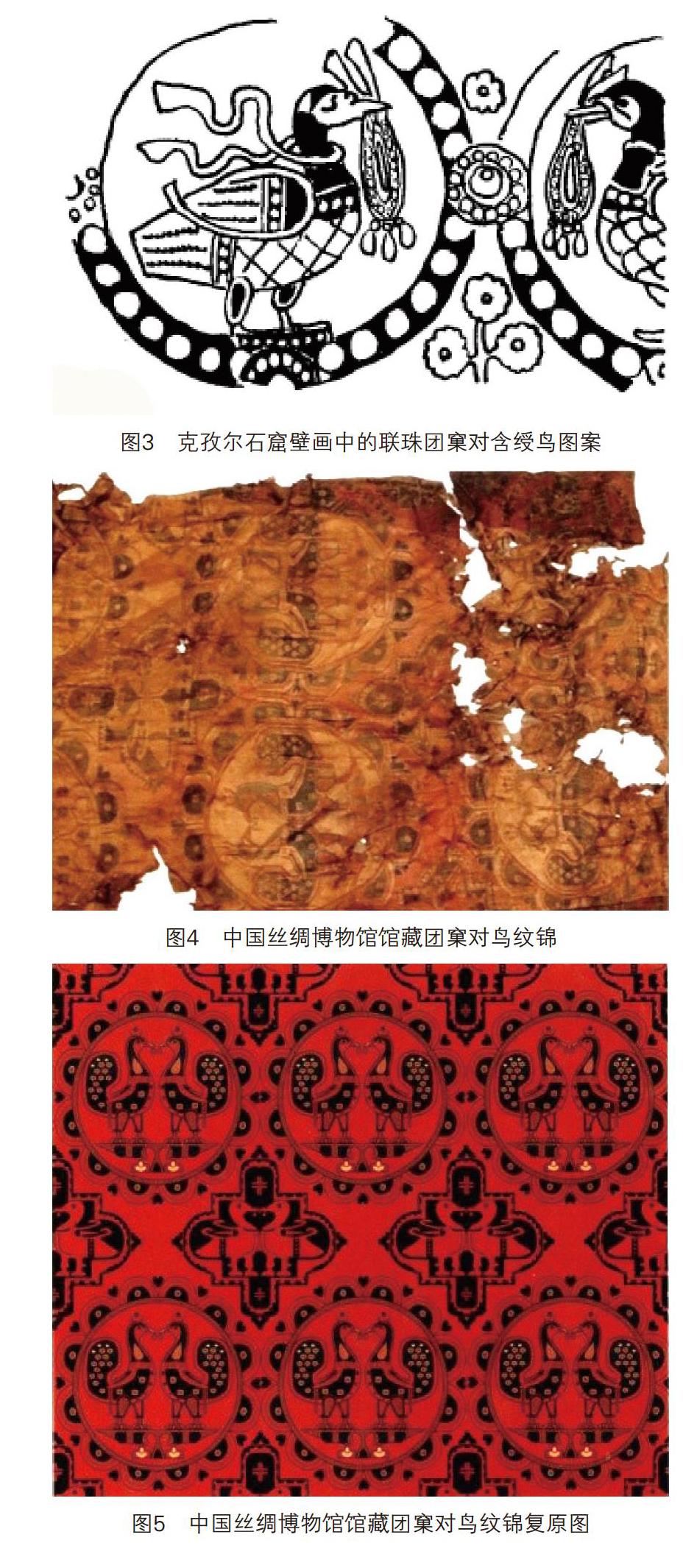

青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦與新疆拜城克孜爾石窟壁畫中的聯珠團窠對含綬鳥圖案(圖3)中的團窠環及月亮紋飾極其相似,只是前者環內為20個聯珠,后者為24個聯珠;鳥嘴所銜項鏈狀物也較為相似。此件團窠聯珠孔雀含綬錦的孔雀紋與中國絲綢博物館館藏品中的團窠對鳥紋錦[2](圖4、圖5)比較相似,均尾大而上翹。后者與許新國先生所分類的第一類一型花瓣團窠型基本相符。

與此件團窠聯珠孔雀含綬錦紋飾最為相似的是烏茲別克斯坦一處遺址壁畫上的紋飾(圖6),主題紋飾及其循環方向基本一致,不同的是后者小團窠環內的紋飾為新月紋,而且其大、小團窠環內聯珠數量相同,均為16個;環內孔雀不再立于聯珠臺座,團窠環外的樹下少了十字形花朵的陪襯。

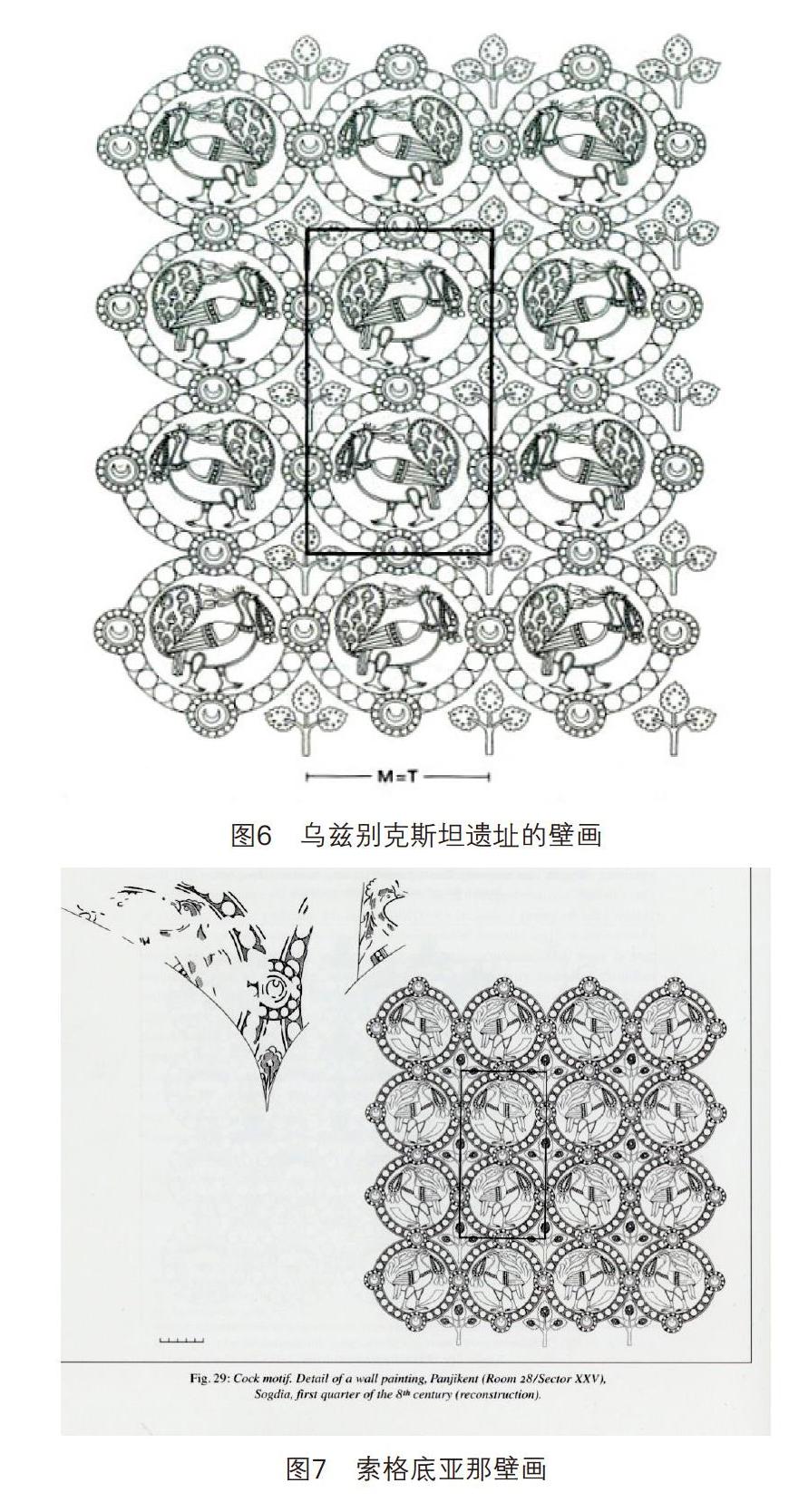

將索格底亞那(粟特)壁畫上的紋飾(圖7)與青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦相比較,二者團窠環內聯珠數量相同,綬帶基本一致,圖案循環方式相同,只是立鳥差異較大,且足下無聯珠臺,前者的月亮紋與前面所提到的新疆拜城克孜爾石窟壁畫中月亮紋類似。根據圖案對比可以發現,此件織錦紋飾更接近中亞地區圖案風格。

2.2 織錦年代

在《都蘭吐蕃墓出土含綬鳥織錦研究》[3]一文中,已說明此類含綬鳥圖案在5-8世紀初期流行,而烏茲別克斯坦遺址的壁畫時代是5-6世紀,新疆拜城克孜爾石窟壁畫中的聯珠對含綬鳥圖案的時代為6-7世紀,索格底亞那壁畫的時代為8世紀。根據紋飾圖案的相似度,青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦的時代可能為6-7世紀時期的作品。

2.3 編制方法對比

在《都蘭吐蕃墓出土含綬鳥織錦研究》[4]一文中,已說明東方傳統織錦的織造是先有平紋經線顯花,后來才有斜紋和緯線顯花,而西方的傳統織法則是緯線顯花,這一點已被眾多學者的研究所證實。

緯錦具有厚實、平挺、覆蓋嚴實的特點,多采用雙夾經,或采用單夾錦,但夾經線均增強捻,捻向有S捻和Z捻兩種。東方的傳統是采用S捻,而西方的特點是采用Z捻,這是一種相當普遍的現象[5]。

在羅馬晚期和波斯薩珊王朝時,西亞與中亞的織錦以緯錦為主,由于西亞的織物原料以亞麻和羊毛為主,需捻成毛線,而毛線易于糾纏和松散,用做經線,所以其紡織傳統以緯線起花。而在中國古代的高級織物使用的是絲線,絲線長且堅韌,在織機上經線緊密且不會糾纏,所以為最好的經線材料。

斜紋組織則是中西亞紡織技術的另一個特點。在敘利亞的帕爾米拉,曾發現第三世紀緯面的斜紋毛織物,并且當時似乎已有三片綜框的斜紋織機,后來更有了斜紋的提花機。學術界一般認為前者可能起源于敘利亞,后者起源于波斯。中西亞的緯錦仿造中國的平紋組織后加以變化,發展成為斜紋組織。綜上所述,此件團窠聯珠孔雀含綬錦緯線顯花、經線Z捻、斜紋組織的編織工藝明顯屬于中亞、西亞系統。

3 結論

由前文敘述可知,青海藏醫藥文物博物館館藏的團窠聯珠孔雀含綬錦采用斜紋緯重組織,經線Z捻,與西方的編織方法基本一致,可初步推測這件織錦由西方傳入。公元5-7世紀時,聯珠紋成為西方織錦的主要紋樣,團窠環內的動物紋飾則代表著波斯人對瑣羅亞斯德教的信仰。此件織錦紋飾特征頗具波斯特點,但其圖案與烏茲別克斯坦壁畫上的圖案極其相似,而粟特族就生活在烏茲別克斯坦區域內,且與索格底亞那(粟特)壁畫上的紋飾也比較相似,故此件織錦應歸屬于粟特錦,其年代大約在6-7世紀。

青海作為絲綢之路的延伸路段,無論是中西方文化的交流,還是西方物品的傳入,都對其有著重要的影響,粟特人作為絲綢之路青海道上最活躍的商旅,將中西方文化密切聯系起來,也正是在這樣一個特殊的環境下,西方的文物才能大量的傳入青海。

(感謝青海省文物考古研究所高志偉老師的細心指導,感謝張小云、嚴明圣老師的辛勤工作。)

參考文獻

[1]徐崢.錦上胡風——絲綢之路魏唐紡織品上的西方影響[J].收藏家,2010(1).

[2]趙豐,王樂.中國古代絲綢設計素材圖系:漢唐卷[M].杭州:浙江大學出版社,2018.

[3][4]許新國.都蘭吐蕃墓出土含綬鳥織錦研究[J].中國藏學,1996(1).

[5]賈應逸.新疆絲織技藝的起源及其特點[J].考古,1985(2).