歷史是個圓?

劉健

“我是誰?我從哪里來?我將到哪里去?”——這就是人類哲學史上著名的哲學三問,被看作是挑戰人類智慧的終極謎題。從古至今,無數哲人圣賢都圍繞著這三個問題,提出了眾多真知灼見,但卻沒有任何一個人的回答能夠真正做到完美。

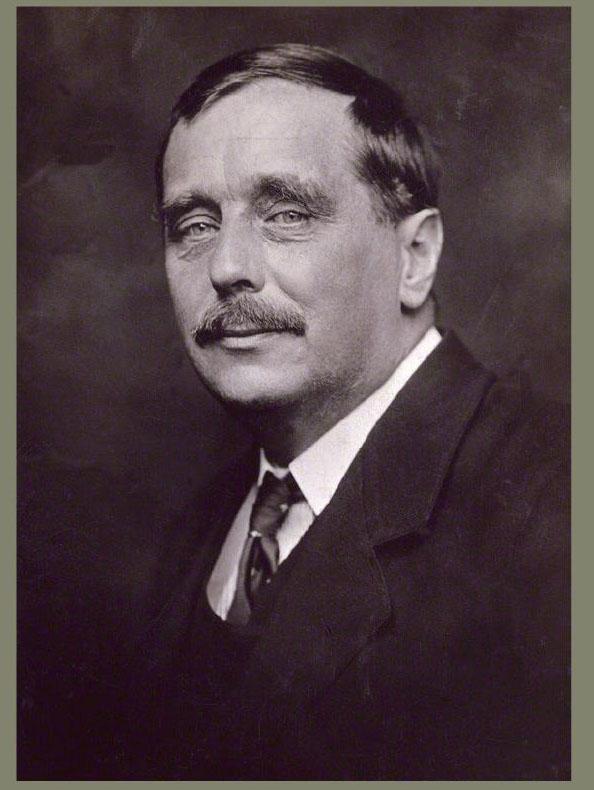

直到近代科學創立,科學家從哲學家手中接過這三個終極問題。達爾文開創的進化論回答了“我是誰?”的問題;現代物理學對宏觀宇宙和微觀量子世界的解釋,幫我們解決了“我(人類)從哪里來?”,至于“我(人類)將到哪里去?”,現代科學也已經接近給出答案。而在那之前,科幻已經先行一步。與《海底兩萬里》的作者儒勒·凡爾納齊名的“英國科幻小說之父”赫伯特·喬治·威爾斯于1888年,在當時著名的《科學學派雜志》上發表了一篇叫《時間的鸚鵡螺》的短篇小說。不過,在當時,這篇小說并沒有引起足夠的重視。后來,威爾斯將這個短篇反復修改,到1895年拿出了第五稿,并正式出版。這便是奠定了威爾斯科幻宗師地位的名著《時間機器》。在小說中,作者以他敏銳的觀察力,捕捉到了他所生活的維多利亞時代的英國被繁榮進步的表象所掩蓋的貧富分化、階級矛盾尖銳的社會現實,并以當時非常流行的社會進化論的觀點為依據,構想出了80萬年后人類會走向極端化的前景。在威爾斯筆下,社會分工與階級對立,最終令人類分裂成兩個截然不同的生物物種:埃洛依人看似生活無憂,其實不過是莫洛克人豢養的家畜,而莫洛克人經年累月地在地下辛勤勞作,維持著地面世界的和諧運行,卻已經無法回到地面上享受陽光。由此可見,無論是對埃洛依人還是對莫洛克人來說,“社會進步”與“生物進化”最終令人性徹底異化,導演了人類的終極悲劇。人類因進化產生了文明,但最終卻由失控的進化而重新歸于“野蠻”。在科幻小說家的筆下,人類歷史似乎走入了一個謊謬的閉環。

無獨有偶。同樣是來自英國的作家奧拉夫·斯特普爾頓在1930年發表了他的科幻小說《最后和最初的人》(Last and First Men)。小說中的主人公是50億年后的“未來人”,也被叫作人類史上“第十七代人”或者是“最后的人”。小說以“架空歷史”的寫作方式,借未來人之口,講述了從20世紀到50億年后的“人類往事”。在20世紀末,人類建立了世界聯合政府,攻克了癌癥的難關,人類的平均壽命達到了120歲。但隨之而來的是人口的暴漲和資源短缺。為了克服這些問題,人類開始使用危險新能源,最終由于新能源失控,導致地球大部分被烈焰灼燒,只有少數逃到南極的人得以幸免,成為“第二代人”。此后,伴隨著外星生物入侵、新物種的崛起、太陽系殖民等大事件的發生,一代又一代的新人類崛起,并把舊世代的人類掃進自然歷史的垃圾堆。直到太陽瀕臨末日,已經成為意識共同體的第十七代人類,避居到海王星。然而,最后的人也意識到,隨著太陽的消亡,人類文明也將走向終結。他們同時也體悟到跟浩瀚無垠的宇宙相比,從生命誕生到智慧生物的消亡,只不過是件不起眼的小事。

在科幻的世界中,進化不是推動人類發展的唯一動力。科幻電影史上的里程碑劇作《2001:太空漫游》的原著作者,英國作家亞瑟·克拉克在1953年發表了科幻小說《幼年期的終點》。在小說中,20世紀末,就在美蘇兩大陣營的冷戰進入到白熱化階段的時候,外星人的宇宙艦隊抵達地球。但是,這個名叫“歐巴勞德”的外星文明沒有對地球發動侵略戰爭,而只是通過展現他們超越人類世界不知道多少個世代的先進科技文明,懾服一切敢于向他們挑戰的力量。最終,人類獲知,歐巴勞德其實是游蕩在宇宙間的文明助產婆。他們的使命是引導那些已經達到—定文明等級的智能生物社會,避免它們走進文明的死胡同。在他們出現前,大多數文明世界在掌握了原子能的奧秘后,毀于核戰爭。即便是避免了原子能帶來的滅亡而建立起的穩定文明,最后也由于難以想象的某種力量而滅亡了。最終,人類文明順利走過了“幼年期”,發展出了甚至能操控星球運行的“超能力”。于是,歐巴勞德功成身退,繼續奔往下一個世界。

本期刊載的兩篇科幻小說,也從某種程度上展現了中國科幻作家對“人類”未來的想象。在《淚光隕石》中,一個限于我們智人崛起的人類文明,因為沒能處理好人與環境的關系,最終不得不逃離地球,移民到外太空。當他們中的智者歷盡艱辛,再度回到地球的時候。卻發現已是物是人非。而《奇門小隊》則展現了未來世界,人與人工智能激烈對決的場面。

其實,從進化論的角度看,從生命在地球上誕生開始,沒有哪個物種能夠擺脫滅絕的命運。區別只在于,有些物種中的部分個體為了適應環境演化出了新的形態,從而最終形成了新的物種和種群,而那些無法適應環境的物種,則湮滅在了自然歷史的長河中。由此可知,智人作為一個物種,或許也難以逃脫這樣的宿命。但人類的幸運就在于擁有智慧和文明。這讓我們有可能擺脫以往生物物種自然進化的種種宿命,讓人類文明永遠延續下去,讓人類最終踏入自由王國的圣殿。