風險投資持股、經濟政策不確定性與股價崩盤風險

孔慶洋

關鍵詞: 風險投資持股;風險投資退出;經濟政策不確定性;股價崩盤風險

摘 要: 以中小板和創業板上市公司為研究樣本,以風險投資持股和上市后退出為研究切入點,探討IPO當年風險投資機構持股以及創業企業上市后風險資本減持究竟是會緩和還是加劇上市公司的股價崩盤風險,并進一步考察經濟政策不確定性對風險投資持股及減持行為與股價崩盤風險之間關系的調節作用。研究發現:IPO當年,風險投資持股比例越高,企業未來股價崩盤風險越大;企業上市后,風險投資機構股份減持比例越高,股價崩盤風險越大,這一實證結果表明風險投資機構在對股價崩盤風險影響方面更符合“逐名”動機。進一步檢驗發現,經濟政策不確定性的增加有助于緩解IPO當年風險投資機構持股對股價崩盤風險的不利影響,但是對風險投資退出與股價崩盤風險之間的關系無明顯緩解效果。本文的研究結論不僅直接驗證了證監會2017減持新規出臺的必要性與合理性,警示上市公司和風險投資機構制定合理減持計劃,也為監管部門完善經濟政策不確定性的制度安排提供了直接證據。

中圖分類號: F230

文獻標志碼: A

文章編號: 10012435(2019)04012213

Abstract: Taking the IPO companies in SME and GEM as the samples and from the view of venture capital shareholding and withdrawal, this paper intends to explore whether venture capital shareholding in the listing year and the exit of venture capital after listing will mitigate or exacerbate the stock crash risk of listed companies. The moderating effect of economic policy uncertainty has been examined too. The study found that: The higher the proportion of venture capital shareholding in the listing year is, the greater the stock price crash risk in the future will be; The more venture capital withdraws from the listed company, the greater the stock price crash risk will be. This empirical result shows that venture capital institutions are more consistent with the “grandstanding” effect in the risk of stock price crash. Further studies show that economic policy uncertainty can weaken the positive correlation between venture capital and stock price crash risk, but there is no obvious mitigation effect on the relationship between venture capital exit and stock price crash risk. The conclusions of this paper not only verify the necessity and rationality of the new regulation issued by the SFC 2017, remind the listed companies and venture capital institutions of the importance of establishing a reasonable reduction plan, but also provide direct evidence for the regulators to improve the Institutional arrangements with economic policy uncertainty.

一、引言

2008 年以來,隨著金融危機的爆發和“限售股”的不斷解禁,“上市公司股東集中減持套現”、“上市公司股東和相關主體利用高送轉推高股價配合減持”等現象層出不窮,由此引發的股票市場“暴漲暴跌”現象引起了實務界和理論界的廣泛關注。雖然近幾年來證監會已充分意識到此問題的重要性,并在2016年出臺《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2016〕1號),引導上市公司控股股東、持股5%以上股東及董監高人員規范、理性、有序減持,促進上市公司穩健經營、回報中小股東,促進資本市場健康發展。但是,仍然暴露出一些新問題,如大股東集中減持規范不夠完善、上市公司非公開發行股份解禁后的減持數量未作限制、在鎖定期屆滿后對首次公開發行前的股份和上市公司非公開發行股份的股東大幅減持缺乏有針對性的制度規范、股東減持的信息披露要求不夠完備等。針對此類新問題,證監會再次發布《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2017〕9號)2017年證監會發布《上市公司股東、董監高減持股份的若干規定》(證監會公告〔2017〕9號),新規從適用范圍、減持數量、減持方式以及信息披露等方面對上市公司股東減持股份行為作出了要求。以往規定中,對于雖然不是大股東但持有首次公開發行前的股份和上市公司非公開發行的股份的股東,在鎖定期屆滿后大幅減持缺乏有針對性的制度規范,本次新規出臺,擴大了受限制主體范圍,將特定股東,如pre-IPO股東、認購非公開發行股東(包括受讓方),正式納入減持受限主體。

,從擴大適用范圍、細化減持限制、強化減持披露、嚴格違規減持懲罰等四個方面進一步規范上市公司各類股東的股份減持行為。

隨著全球經濟的迅速發展,風險投資不僅在促進我國創業企業成長、提供企業創新動力與支持方面發揮重要的作用,對中國資本市場健康平穩發展的影響也日益重大。據統計,截至2017年底,在中小板和創業板上市的企業中,大約54 %的企業具有風險投資背景。作為一類較為特殊的股權專業投資機構,雖然風險投資機構在緩解新創、高科技成長型等企業的融資約束、促進企業創新、助力企業成長方面發揮著極為重要的作用,但是根植于風險投資機構自身資金募集、投放、管理以及投資收回等管理模式特點,也使得一些風險投資機構急功近利的投資行為受到各界投資者和學者的關注。尤其是Pre-IPO階段進入企業、上市后獲利“清倉式”退出等行為,在某種程度上“推波助瀾”了IPO公司股價的暴漲暴跌。因此,作為創業企業不可或缺的融資渠道之一,風險投資機構在介入企業融資過程中究竟是充當了“市場穩定器”還是“崩盤加速器”?創業企業成功上市后,風險資本在二級市場上的減持過程又會對股價崩盤風險產生怎樣的影響?對這一問題的探究,不僅對我國上市公司與風險投資機構在“限售股解禁”后制定合理的減持計劃、減少對公司股價的沖擊提供決策支持,也為政府部門如何制定促進創業投資專注于長期投資、價值投資和持續健康發展的相關政策提供有價值的參考。

經濟政策不確定性是經濟主體對未來政策走向無法形成可靠判斷,不確定性導致企業行動的機會成本增加,從而影響了企業行動決策的調整和改進。自2008年金融危機以來,全球范圍內都充分意識到經濟政策不確定性通過影響資產價格的估值,進而影響股票市場波動。[1]中國的股市更是歷有“政策市”之稱,經濟政策不確定性對股票市場的影響更加突出;中國政治環境的變動明顯會增大股價崩盤風險。[2]在增長速度換擋期、結構調整陣痛期和前期刺激政策消化期的“三期疊加”階段,[3]且“穩增長、調結構、促改革、防風險”四大目標成為我國宏觀經濟調控基本走向時,經濟政策不確定性將如何影響金融市場的預期,股票價格將如何波動?值得進一步關注的問題是,在中小板和創業板上市企業中,政策不確定性又是如何通過影響風險投資行為進而影響股價崩盤風險?

為解決以上問題,本文選取2008-2015年中小板和2009-2015年創業板有風險投資介入的公司為研究樣本,首先探討企業IPO當年風險投資持股對公司股價崩盤風險的影響,然后探究企業上市后,風險投資機構的股份減持對公司未來股價崩盤風險的影響,最后引入外部制度環境變量,考察經濟政策不確定性對上述兩種關系的調節作用。

本文可能的研究貢獻是:以往研究基于公司內部人交易行為影響股價崩盤風險時,主要關注的角度是內部人拋售比例、大股東以及董監高減持行為等,[4-7]缺少專門針對風險投資機構在IPO時點的持股比例及其鎖定期后的減持比例對上市公司未來股價崩盤風險的研究。事實上,在中小板和創業板市場上,風險投資這一類特殊的機構投資者不僅僅是提供融資渠道、助推企業成長的重要力量,其持股比例及其投資退出行為對公司股價的影響也不容忽視。隨著近年來我國風險投資的投資時點越來越向企業發展的中后期轉移,賺“快錢”、Pre-IPO 投資成為風險投資的一種投資方式。基于此,2017年出臺的減持新規,擴大了受限制主體范圍,將特定股東,如pre-IPO股東、認購非公開發行股東(包括受讓方),正式納入減持受限主體。因此,本文從IPO當年風險投資機構持股比例及其投資退出行為對上市公司股價崩盤風險影響的角度,直接驗證2017證監會減持新規的必要性與合理性,為監管政策制定提供直接的經驗證據。

二、理論分析與研究假設

(一)風險投資持股及退出對股價崩盤風險的影響

目前,學術界對于股價崩盤形成動因的分析多是基于代理理論和信息不對稱兩種理論視角。由于存在機會主義動機,管理層會選擇隱瞞或推遲披露壞消息,只公布好消息,當公司內部的負面消息積累到一定程度時,管理層隱瞞壞消息的成本大于收益。此時壞消息集中釋放到市場,進而引發股價崩盤。[8]若公司信息透明度越低、信息不對稱程度越高,管理層越有機會窩藏壞消息,公司未來發生股價崩盤的可能性也就越大。[9]基于上述理論視角,后續學者又進一步分別從期權激勵、高管性別、稅收規避、風險承擔行為決策等管理者層面和大股東持股比例、控制權-現金流權分離度、大股東拋售以及內部信息質量等角度對股價崩盤形成原因進行研究。[10-17]除此之外,還有部分學者針對企業外部可能引發股價暴跌的因素進行分析,如機構投資者的羊群行為和供應鏈上下游重要行業的崩盤頻率會增加股價崩盤風險。[18-19]而審計師行業專長、審計收費以及媒體報道與制度環境都能對企業內部信息發揮有效的監督作用,降低股價崩盤風險。[20-22]由此可見,股價崩盤風險的誘發既有可能來自于公司內部,如股東、高管等行為、決策等的影響,中介機構、制度環境等外部環境因素的影響也不容忽視。

風險投資機構作為一類特殊的金融中介機構在中國的資本市場上扮演著不可或缺的重要角色。現有文獻針對風險投資介入創業企業過程中對企業產生的影響形成了兩種對立的觀點。一種觀點認為,風險投資機構在選擇創業企業時,會綜合考慮企業業績、管理者能力、未來發展潛力等多方面因素,最終將選出具有高成長性,高盈利能力和高競爭力的優質企業。在對企業投資過程中,風險投資機構不僅能為被投資企業帶來資金,更能依靠其專業領域的知識和技能,為創業企業提供增值服務。[23]風險投資機構的這種認證監督作用能夠抑制管理層的盈余管理行為,幫助企業向外界傳遞好的價值信號,降低創業企業與外界投資者之間的信息不對稱。[24]然而另一種觀點認為,風險投資機構在介入被投資企業過程中更多表現出明顯的“逐名”動機,[25]即為了盡早回籠資金和實現利益最大化,風險投資機構可能會采取“短視”行為,將尚不成熟的創業企業過度包裝并倉促上市。由于這些企業的信息不對稱程度較高,因此IPO抑價程度也會更高,[26]且IPO后長期市場業績表現更差。[27]綜上所述,基于“認證監督假說”可以推斷,風險投資持股能夠降低創業企業信息不對稱,減少管理層操控信息的可能性,從而降低企業未來發生股價崩盤的可能性;基于“逐名效應假說”則可以推斷,風險投資機構為了追求利益最大化和盡早建立聲譽,有強烈的動機推動企業倉促上市。在IPO過程中風險投資機構很有可能與管理層合謀粉飾財務業績、隱藏公司內部“壞消息”,進而導致公司未來股價崩盤風險上升。綜上,本文提出以下兩種競爭性假設:

H1a:IPO當年風險投資機構持股比例越大,公司未來股價崩盤風險越低。

H1b:IPO當年風險投資機構持股比例越大,公司未來股價崩盤風險越高。

退出環節是風險資本運作的重要環節,能否推動創業企業上市并實現成功退出是關系風險投資機構能否實現利益最大化及提高聲譽的關鍵問題。風險投資減持行為對股價崩盤風險可能產生的影響可從以下兩個角度考慮:一方面,風險投資機構對被投資企業所持股份的大小反映了風險投資機構對創業企業未來發展盈利的樂觀程度。由于風險投資機構相較于外界投資者掌握著更多企業內部信息。因此,創業企業上市后,風險投資機構是否愿意繼續保留企業股份、以及保留的比例多少,能夠作為企業未來發展前景優劣的信號向外部投資者傳遞。風險投資機構會根據自身掌握的內幕信息選擇恰當時機退出,[28],企業當前的財務狀況和表現也會對退出時機具有重要影響。[29]從我國資本市場現實情況看,企業IPO 上市后,各類發起人股東按照監管要求都有1-3年的股票限售期,限售解禁后,為維護企業經營穩定以及避免股票價格的過度波動,上市公司往往需要協調各相關方大股東,制定合理的減持、退出計劃,以維護公司股票價格的相對穩定。因此,當風險投資機構減持比例較大時,由于信息不對稱等原因,讓外部投資者認為企業未來發展前景堪憂才導致了風險投資機構“明哲保身”的行為,極易誘發大量股票拋售的“羊群效應”。此外,隨著風險投資機構所持股份減少,其為創業企業提供的一系列增值服務也會隨之削減、消失,減弱了對管理層的監督作用,進而會造成企業業績下滑,實證研究也證實了這一點。[30]因此,在面對風險投資機構的大幅減持行為時,投資者出于理性預期和自保行為都會選擇壓低股價,進而增大了公司未來的股價崩盤風險。另一方面,風險投資機構與其他大股東相比,不是完全意義上的剩余索取人。風險投資的主要目的是獲得高額的退出利益,因此風險投資機構存在操縱會計信息擇機減持的動機。[31]以往研究證明:風險投資機構為了減持需要,會利用會計信息引導市場定價;[27]風險投資增加了 IPO 后被投資公司盈余管理的可能性,從而導致 IPO 后被投資公司的會計信息質量下降;[32]風險投資退出與IPO當年的盈余管理正相關,與公司退出之前財報重述的可能性負相關,而與退出后三年內財務重述的可能性正相關。[33]這些證據表明風險投機機構的確會利用信息操縱來提高退出收益。由此來看,風險投資機構操縱會計信息的行為增加了企業與外部投資者信息不對稱程度,同時風險投資機構機會主義動機的存在也增加了其與管理層合謀隱藏壞消息的可能性,造成公司未來發生股價崩盤的風險上升。據此本文提出以下研究假設:

H2:企業上市后風險投資機構退出比例越大,股價崩盤風險越大。

(二)經濟政策不確定性對風險投資影響股價崩盤風險的調節作用

經濟政策在影響市場資源配置的過程中,其作用機制和效果都充滿未知,這種不確定性同樣給股票市場帶來波動;例如經濟政策不確定性的上升能夠導致股票市場收益下降和波動性上升 。[34]已有研究顯示,不確定性上升將對企業和投資者的投資管理決策產生重大的影響。面對高不確定性,最理智的決策是推遲投資。[35]如果不確定性伴隨有壞消息,那么不確定性的增加會導致投資降低。即使是出臺有利的政策,不確定性也可能延緩投資,[36]因為政策變化會影響投資者的預期收益,這種高不確定性也可以看成是一種風險的預示。對于普通的外部投資者而言,經濟政策不確定性上升導致其未來可收回的回報金額存在不可預測性,為了應對收益的不可預測性可能帶來的損失風險,投資者會要求更高的風險補償,[37]進而導致公司股價下跌。但是,風險投資機構可以憑借自身專長和經驗為企業提供增值服務以提高自身的投資回報,同時實施適當的監督控制以應對不確定性和規避風險。[38]所以當風險投資機構察覺到IPO當年創業企業所處的外部環境不確定性上升時,為了防止外界投資者壓低股價,確保鎖定期結束后能夠實現成功退出并獲得利益,風險投資機構會選擇給予創業企業更多的支持以幫助企業穩定經營、提升盈利水平。另一方面,經濟政策不確定性的上升也會增加風險投資機構與管理層間的信息不對稱程度,為了防止管理層做出損害企業價值的行為(例如盲目投資),風險投資機構也會加強對管理層的監督,確保企業能夠平穩運營。

我國風險投資呈一次性完全退出的較少,呈非連續性完全退出的居多。[30]由于大多數風險投資機構并不會選擇在鎖定期結束后就立刻實現完全退出,因而在減持股份當期仍需要兼顧長久利益。大股東拋售行為會加大企業與外部投資人之間的利益分離,[16]外部投資者會為了尋求風險補償而壓低股價。風險投資機構的減持行為同樣也能誘發投資者的自保心理。當經濟政策不確定性上升時,為了降低由不確定性帶來的收益下降風險,保證在未來減持時的利益不受損或減少受損程度,風險投資機構必須與企業“同舟共濟”,減少其“短視”行為。當風險企業面臨較大的不確定性時,需要風險投資家與企業家的人力資本產生最大的協同。[39]這種“協同”行為能夠有效的幫助風險企業應對由不確定性上升帶來的沖擊。所以,基于上述分析,本文認為不論是在企業IPO當年還是在鎖定期結束后風險投資機構選擇退出當期,經濟政策不確定性的上升都能夠對風險投資機構起到很好的“警示”作用,風險投資機構由于感受到風險上升的威脅,為了確保投資回報能夠自覺選擇與企業先“共苦”而后“同甘”,進而促使未來一期的股價崩盤風險降低。因此本文提出以下假設:

假設H3a:經濟政策不確定性上升能夠增強風險投資持股對股價崩盤風險產生的負向影響。

假設H3b:經濟政策不確定性上升能夠緩解風險投資持股對股價崩盤風險產生的正向影響。

假設H4:經濟政策不確定性上升能夠緩解風險投資退出對股價崩盤風險產生的正向影響。

三、研究設計

(一)樣本選擇與數據來源

本文選取2008-2015年中小板和2009-2015年創業板有風險投資機構介入的上市企業為研究樣本。本文通過投中數據端收集了2008年到2015年所有中小板和創業板企業的VC和PE融資事件,并與企業上市當年年報中的十大股東核對,保留至上市當年仍未退出的風險投資機構,并剔除在上市之后才介入企業的風險投資機構。參照現有相關文獻的做法,我們對初始樣本進行了如下篩選以避免異常樣本的影響: (1) 剔除金融保險業公司樣本; (2) 剔除樣本期間曾被 ST、* ST 的公司樣本;(3) 剔除年交易周數小于 30 的公司樣本,(4) 剔除數據缺失的公司樣本,最終得到472家樣本公司。本文的財務數據來源于WIND數據庫和CSMAR數據庫。為了剔除極端值的影響,本文對回歸模型中的連續變量進行了上下5%的縮尾處理,數據處理采用STATA統計軟件。

(二)變量定義

1.被解釋變量:股價崩盤風險(Crashi,t+1)

本文借鑒許年行(2013)[18]的做法,采用負收益偏態系數(Ncskew)和股票收益上下波動率(Duvol)兩種指標來衡量股價崩盤風險。具體做法如下:

Ri,t=β0+β1Rm,t-2+β2Rm,t-1+β3Rm,t+β4Rm,t+1+β5Rm,t+2+εi,t??????? (1)

首先,將周個股回報率Ri,t與周市場回報率Rm,t按照(1)式回歸獲取殘差εi,t,其中Ri,t表示個股i在t周考慮現金紅利再投資的回報率,Rm,t代表第t周經流通市值加權平均計算的周市場回報率。然后根據(2)式計算出股票第i的周持有收益Wi,t。

Wi,t=Ln(1+εi,t)???????????????????????????????????? (2)

基于周持有收益Wi,t,計算兩個股價崩盤指標,其計算公式如下:

Ncskewi,t= -[n(n-1)3/2∑Wi,t3]/[(n-1)(n-2)(∑Wi,t2)3/2]????????? (3)

n 為每年股票的 i 的交易周數,Ncskewi,t為正向指標,指標數值越大代表股價崩盤風險就越大。

Duvoli,t=Ln{{nu-1}∑Rd2}/[(nd-1)∑Ru2]????????????????????? (4)

在計算Duvoli,t時,需要按照周持有收益是否大于年平均收益將股票收益回報分為上漲階段和下降階段兩個子樣本,Ru和 Rd分別代表兩個子樣本中股票回報率的標準差。nu(nd)為股票 i 的周持有收益Wi,t大于(小于)年平均收益的周數。Duvoli,t的數值越大,股價崩盤風險越大。

2.解釋變量

(1)風險投資機構持股比例(VCholdi,t):表示上市當年公司i中所有風險投資機構股東的聯合持股比例。

(2)風險投資機構退出比例(Exiti,t):表示鎖定期結束后至風險資本完全退出前各年間風險投資機構的股份減持比例。計算方法是用后一年風險投資機構持股比例減去前一年風險投資機構持股比例再除以IPO當年風險投資機構總持股。

(3)經濟政策不確定性(Uncertaint):代表第t年的經濟不確定性程度。我們參考饒品貴等的研究,[40]采用Baker等構建的中國經濟政策不確定指數的月度數據平均值作為年度指標衡量經濟政策不確定性。[41]設置虛擬變量,大于年度數據平均值的為1,否則為0。該指數是以香港南華早報作為媒體搜索平臺,檢索出與經濟政策相關的信息數量,并據此計算出中國經濟政策不確定性的月度數據。

3.控制變量

控制變量的選取借鑒 Kim 等[10]和許年行等[18]的做法具體包括如下幾項:股票i在t年的月度換手率的平均值(Dturni,t);第 t 年公司持有周收益的標準差(Sigmai,t);第 t 年公司周特有收益的平均值(Reti,t);資產負債率(Levi,t);公司規模(Sizei,t);市賬比(BMi,t);資產收益率(Roai,t);公司第 t 年的操縱性應計(DAi,t),上市公司板塊(Plate);經濟景氣指數(ECIt);審計意見類型(Opinioni,t);管理層持股比例(Eholdi,t)和行業(Ind)。

(三)模型構建

模型(1)用來驗證本文的研究假設,Crashi,t+1代表公司i在第t+1年的股價崩盤指標,用Ncskewi,t+1和Duvoli,t+1兩個指數來測度,模型的解釋變量和控制變量都由第t年的數值來度量。

四、實證檢驗與結果分析

(一)描述性統計限于篇幅,描述性統計不再列示表格,有興趣的讀者資料備索。

主要變量的描述性統計發現,股價崩盤風險指標 Ncskewt+1和Duvolt+1的均值分別為-0251和-0128。Ncskewt+1的均值與已有研究相比差別不大,[14,18]Duvolt+1的均值較之于以往的研究結果偏大。這說明中小板和創業板公司股價發生崩盤風險的可能性更高,這也與我國股票市場運行的現狀相吻合。兩個指標的標準差分別為0554和0289,兩個數值明顯小于以往研究結果,說明中小板和創業板公司之間股價崩盤風險的分布差異不大,即總體上,我國中小創企業由于規模偏小、且以成長性企業為主,這些企業相比主板(規模大、多數是較成熟企業)而言,股價崩盤風險更高。解釋變量VCholdi,t的均值為9516,最大值為5587,說明風險投資持股比例較高,已成為中小板和創業板上市公司的重要融資渠道,且風險投資機構對被投資企業擁有較大的決策與控制影響力。Uncertain t的標準差為0483,說明在樣本研究期間,我國的經濟政策變動較大。

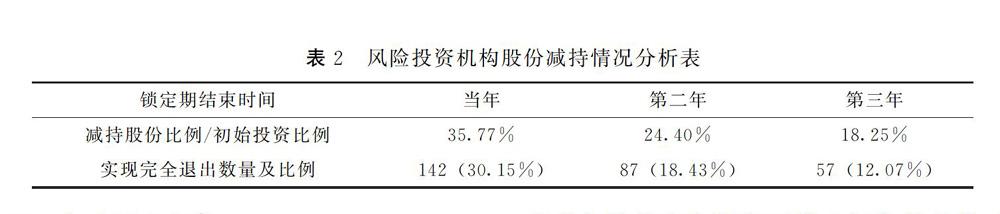

對于風險投資退出與股價崩盤風險關系的研究共收集到472家樣本公司,768個年度觀測值。根據所選取的樣本統計可以發現,風險投資機構從鎖定期結束到完全退出平均要用3年左右時間,最短為鎖定期結束當年即可實現完全退出,最長則可達6年。風險投資機構具體退出情況如表2所示,鎖定期結束后當年股份減持比例平均占初始投資的3577%,第二年退出比例占初始投資的2440%,第三年退出比例占初始投資的1825%。在472家公司中,其中有142(占比3015%)家公司的風險投資機構在鎖定期結束當年就完全退出企業,剩余330家企業的風險投資機構選擇非連續性多次退出方式,其中在第二年實現完全退出的有87家(占比1843%),在第三年實現完全退出的有57家(占比1207%),這一數據統計也進一步驗證了徐欣和夏蕓的研究。[30]從上述統計的風險投資退出情況看,企業成功IPO后近1/3的風險投資機構在鎖定期結束當年就完全退出企業,大量非公開發行股份沖擊二級市場,大大增加了公司股價的波動性,引發股價崩盤風險。

(二)相關性分析限于篇幅,相關性分析不再列示表格,有興趣的讀者資料備索。

相關性分析結果的結果顯示,Ncskewi,t+1與Duvoli,t+1的相關系數分別為0968、0963,并且在1%的水平上顯著正相關,說明兩者之間具有較好的一致性,可以共同用來衡量股價崩盤風險。VCholdi,t與Ncskewi,t+1和Duvoli,t+1均在10%的水平上顯著正相關,說明風險投資機構持股比例越大,公司未來的股價崩盤風險越大。Exiti,t與兩個股價崩盤風險指標的系數均為正向顯著,表明風險投資機構減持比例越大,股價崩盤風險越大。Uncertaint與兩個股價崩盤風險指標的系數均為負,表明企業所處當期的經濟政策不確定性越大,公司未來發生股價崩盤的可能性越小,這一結果初步驗證了本文的研究假設。

(三)多元回歸分析

1.風險投資持股比例、經濟政策不確定性與股價崩盤風險的多元回歸分析

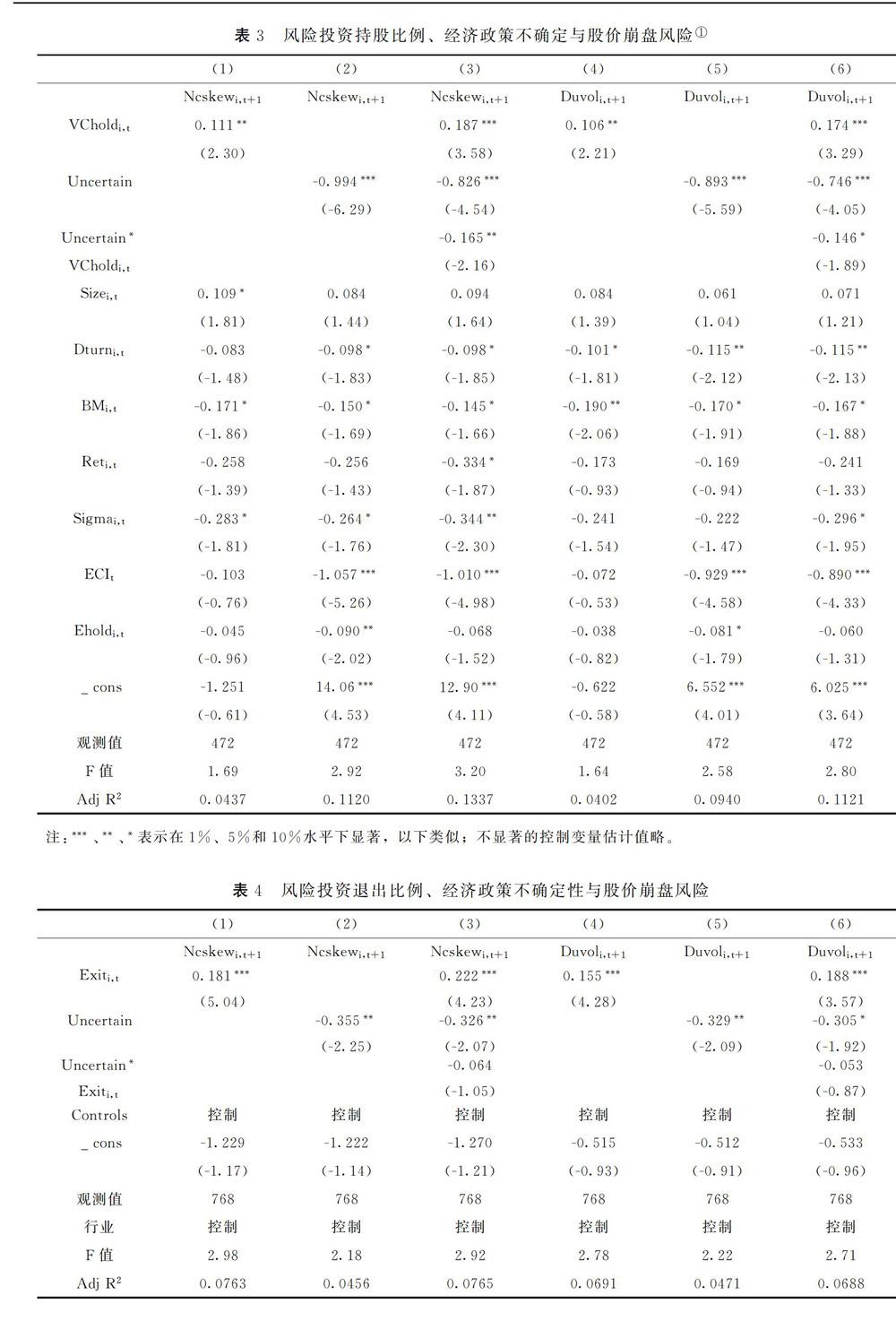

在控制了行業特征后,表3報告了IPO當年風險投資持股比例與股價崩盤風險之間的關系,以及經濟政策不確定性對二者關系的調節作用。從第(1)列和第(4)列的結果來看,VCholdi,t與Ncskewi,t+1和Duvoli,t+1均在5%水平上顯著正相關,表明上市當年風險投資持股比例越大,企業未來股價崩盤風險越高。因此,假設H1b得到驗證。這一結果表明,我國風險投資行業發展歷程較短,運作體系尚不成熟,風險投資機構普遍表現出更偏重短期利益的“逐名”動機;第(2)列和第(5)列的結果顯示,經濟政策不確定性(Uncertaint)與股價崩盤風險的兩個指標顯著負相關,且通過1%顯著水平檢驗,說明經濟政策不確定性越大,企業未來發生股價崩盤的可能性越小,說明經濟政策不確定性上升,確實能夠起到“警示”作用;第(3)列和第(6)列的結果表明,風險投資持股比例VCholdi,t與股價崩盤風險顯著正相關,與未加入交互項前的結果一致。加入調節變量Uncertain之后,經濟政策不確定性與風險投資持股比例的交互項(Uncertain×VCholdi,t)與Ncskewi,t+1和Duvoli,t+1均顯著負相關,說明經濟政策不確定性的增強有助于緩解風險投資機構持股引發的股價崩盤風險。由此假設H3b得到驗證。

2.風險投資退出比例、經濟政策不確定性與股價崩盤風險的多元回歸分析

表4報告了企業上市后風險投資退出比例與股價崩盤風險之間的關系,以及經濟政策不確定性對二者關系的調節作用。從第(1)列和第(4)列的回歸結果看,風險投資減持比例與股價崩盤風險呈正相關關系,并且均通過1%的顯著性檢驗,說明風險投資減持比例越大,未來股價崩盤風險越高。假設H2得到驗證;第(2)列和第(5)列的回歸結果顯示,經濟政策不確定性與股價崩盤風險顯著負相關(均通過了5%的顯著性檢驗),表明當期的經濟政策不確定性越高,企業在未來一期發生股價崩盤的可能性越小;第(3)列和第(6)列的結果表明,風險投資減持比例與經濟政策不確定性的交互項系數為負,但是未通過顯著性檢驗。說明經濟政策不確定性的上升不能顯著緩解風險投資退出與股價崩盤風險間的正向作用。假設H4沒有獲得驗證。可能的原因是:一方面,從前文的表3可知,雖然從整體趨勢看,風險投資機構的股份減持行為呈現非連續性完全退出,并不是鎖定期結束后立即拋售完畢,但是平均而言,在鎖定期結束當年已減持股份超過1/3,在創業企業中的剩余股份大幅減少,參與企業決策管理的能力大大削弱。因此,即使感知到未來回報的不可預測性上升,想要保護剩余股份的未來收益,風險投資機構參與上市公司治理的能力以及決策話語權已經大大減弱;另一方面,隨著持有的剩余股份不斷減少,風險投資機構提供增值服務的動機和投入也在減少。以上兩方面的原因導致了在退出過程中,風險投資機構對經濟政策不確定性帶來的風險感知能力下降,因此,研究模型中交互項Uncertain×Exiti,t的系數不顯著。

(四)進一步檢驗

1.風險投資影響股價崩盤風險的機理分析

會計信息質量影響投資者對企業價值的判斷,低質量的會計信息加大了企業與外界投資者之間的信息不對稱程度。已有研究證實,信息透明度越低,公司股價崩盤風險越大[9]。前文研究驗證了風險投資機構逐名動機的存在。那么風險投資持股和退出行為造成的股價崩盤風險上升是否如前文所述是由于風險投資機構操縱會計信息導致的呢?為此,本文以“可操縱應計”指標來衡量企業的盈余管理程度。如果風險投資機構的確通過操縱會計信息來達到快速上市和獲得更高退出利益的目的,那么預期風險投資持股比例越大,企業IPO當年的盈余管理程度越大;風險投資退出比例越大,退出前一年企業的盈余管理程度越大。回歸模型如下:

DA/DAi,t-1=β0+β1VChold/Exit+β2Lev+β3Size+β4BM+β5Roa+β6Ehold+∑Ind+∑Year+εi,t???? (6)

如表5所示,IPO當年風險投資持股比例與可操縱應計顯著正相關,表明企業上市當年,風險投資機構存在介入企業信息處理過程,激勵企業報告較好的會計盈余的行為,且結果顯示風險投資機構持股比例越高,對企業的正向盈余管理程度越大;同時,第(2)列結果表明,風險投資機構在退出前,也會通過盈余管理手段來影響市場定價,以便在退出時獲得較高的退出收益,且減持比例越大,減持前一年盈余管理程度越大。上述實證結果較好的驗證了風險投資機構通過影響會計信息質量進而影響股價崩盤風險的路徑。

2.季度數據檢驗

考慮到中國股價崩盤閃崩現象較為常見,采用年度數據時間跨度過長,對股價崩盤風險的刻畫可能不夠精細,本文使用股價崩盤的季度數據進行重新檢驗。其中股價崩盤指標采用日個股回報率和日市場回報率來計算;風險投資退出的季度數據采用虛擬變量之所以對風險投資退出比例采用虛擬變量衡量,是因為部分企業在某些年度的季度報表中未列明前十大股東持股信息,因此數據收集存在困難,而且為了秉持數據來源的一致性,從投中數據端獲取數據能夠有效避免手工收集的誤差。

,取自投中數據端收錄的退出數據,如果當季度發生風險投資機構減持行為取1,否則取0。觀察風險投資退出行為采用時間窗的概念,以風險投資鎖定期結束后三年之內發生的退出行為作為有效退出。此外,由于季度報表未經審計,因此本部分檢驗剔除了審計意見類型這一控制變量。實證檢驗結果如表6和表7所示,與前文采用股價崩盤風險的年度數據結果完全一致。

風險投資與公司股價崩盤風險之間的關系可能具有內生性。股價崩盤風險高的公司可能是因為急于IPO上市的公司通過財務包裝吸引到風險資本的投資、埋下IPO后的崩盤風險,這就導致兩者之間存在反向因果關系。為了消除內生性對本文結論的干擾,首先運用工具變量法重新檢驗,工具變量法的第一階段模型(相關性檢驗)用來估計公司獲得風險投資機構支持的可能性,借鑒前人研究[42]選擇公司所在省份的風險投資機構密度 ( VCdensity) 作為工具變量。為了更好地審查和培育項目,風險投資機構偏向于投資那些空間距離接近的公司。因此,公司所在省份的風險投資機構密度越大,該公司成功獲得風險機構投資的概率相應越高。但是,風險投資機構的密度幾乎不會直接影響上市公司的股價崩盤風險。故從理論上講,本文選擇公司所在省份風險投資機構的密度作為工具變量是合理的。表8列示了檢驗結果。工具變量法的第一階段回歸結果表明:風險投資機構密度顯著影響公司是否有風險投資股東。第二階段回歸結果表明:有風險投資介入的公司股價崩盤風險更高,且交乘項顯著為負,與前文觀點一致。此外,IMR系數在回歸中不顯著,表明樣本不存在嚴重的選擇偏差和內生性問題,回歸結果穩健。

由于本文實證檢驗樣本是中小創板中有風險投資機構介入的上市企業,一個可能產生的疑慮是:中小板、創業板中沒有風險機構介入的公司是否也有崩盤風險?為了解決有風投介入上市公司和無風投介入上市公司之間存在的系統性差異,完全識別出風險機構與股價崩盤的關系,本文還運用PSM法進行了內生性檢驗。其中解釋變量(VCi,t)為虛擬變量,代表有無風險投資介入,如果有風險投資介入則取1,否則取0。回歸結果見表9。從表9可以看出,與無風險投資介入的公司相比,中小板、創業板中有風險投資機構介入公司IPO當年的崩盤風險明顯加大,但是經濟政策不確定性與是否有風險投資介入的交互項與Ncskewi,t+1和Duvoli,t+1均顯著負相關,說明經濟政策不確定性的增強有助于緩解中小創板風險投資機構介入引發的股價崩盤風險。

2.替換主要變量限于篇幅,替換變量的穩健性檢驗結果不再列示表格,有興趣的讀者資料備索。

為了確保上述結果是穩健的,我們還做了如下測試:(1)用總市值加權平均法計算的綜合周市場收益率來測度股價崩盤風險;(2)用當年風險投資機構持有股數減去上一年所持股數比上企業當年流通股股數作為風險投資機構退出的新的度量標準。上述所有穩健性檢驗結果與前文結果基本一致。

六、結論與啟示

本文以2008-2015年中小板和2009-2015年創業板中所有具有風險投資背景的企業為研究樣本,實證檢驗了IPO當年風險投資持股、IPO后風險投資退出對上市公司股價崩盤風險的影響,以及經濟政策不確定性在其間的調節效應。研究結果表明:(1)創業企業IPO當年,風險投資機構持股比例越大,股價崩盤風險越大,這一實證檢驗結果從股價崩盤風險角度為風險投資的“逐名”動機理論又添一新佐證。經濟政策不確定性的上升強能夠顯著緩解風險投資持股與股價崩盤風險間的正向作用;(2)創業企業上市后,風險投資機構的退出會顯著增強企業未來的股價崩盤風險。但是經濟政策不確定性的上升,并不能弱化風險投資的退出對股價崩盤風險的正向影響。

本文的啟示與研究展望:第一,目前鮮有文獻從風險投資這一外部持股者角度探究股價崩盤風險的成因,尤其是中小板和創業板IPO公司中日益增多、日益活躍的風險投資機構持股及退出對股價崩盤風險的影響。本文從風險投資持股及其上市后退出兩方面為股價崩盤風險影響因素研究提供了新的經驗證據,同時也豐富了風險投資持股及退出的經濟后果的相關文獻,研究結果證實了我國風險投資行業發展尚不成熟,表現出較為明顯的“逐名”動機。該結論帶來的啟示是:盡管我國風險投資機構參與創業企業投資、推動創業企業IPO的熱情越來越高漲,幫助企業成功上市從而獲得滿意回報的案例也越來越多,但如何引導風險投資機構規范、理性、有序減持,促進上市公司穩健經營、回報中小股東,維護資本市場健康發展的道路依然任重道遠。因此,隨著IPO常態化以及“注冊制”的日益臨近,如何加強資本市場監管,強化Pre-IPO股東減持的針對性制度規范和信息披露要求,引導風險投資機構發揮其正向的“增值服務”和“監督認證”功能,減少其負面的“逐名”效應,將是解決我國未來資本市場和風險投資市場聯動效應的重要研究課題。第二,本文的實證檢驗結果表明,風險投資機構持股比例越大,創業企業IPO當年的股價崩盤風險越高;創業企業上市后,風險投資機構的退出也會顯著增強企業未來的股價崩盤風險。因此,2017年證監會推出的減持新規是必要的、合理的,既是穩定企業經營、保護中小投資者利益的重要手段,也是穩定股市、防范金融風險的“市場穩定器”。第三,股市穩定發展是我國資本市場發展近30年來孜孜以求的目標,但是由于經濟轉型過程中需要不斷摸索、不斷試錯,我國股市的“政策市”特征以及“暴漲暴跌”現象一直難以根治,不僅對廣大的投資者造成重大經濟損失,甚至對宏觀經濟政策的制定也造成了掣肘。不同于以往直接研究經濟政策不確定性與當期股價崩盤風險之間的影響,本文探究了經濟政策不確定性是如何調節風險投資機構持股、退出與企業未來股價崩盤風險之間的關系,不僅對企業和風險投資機構在經濟政策不確定性上升時如何制定合理的減持計劃以維護公司市值穩定、展現公司形象與聲譽具有重要的參考價值,也對監管部門在經濟政策不確定性高的情況下,如何維護股票市場平穩發展具有借鑒意義。

參考文獻:

[1] JW. Goodell, S. V. Vahamaa.. US Presidential Elections and Implied Volatility: The Role of Political Uncertainty[J]. Journal of Banking & Finance, 2013,37(3):1108-1117.

[2] Piotroski.J. D., T. J. Wong, T. Zhang.. Political Incentives to Suppress Negative Information: Evidence from Chinese Listed Firms[J]. Journal of Accounting Research, 2015,53(2):405-45.

[3] 張玉鵬,王茜.政策不確定性的非線性宏觀經濟效應及其影響機制研究[J].財貿經濟,2016(4):116-133.

[4] Marin. J. M., J. P. Olivier..The Dog That Did Not Bark: Insider Trading and Crashes[J].The Journal of Finance,2008,63(5) : 2429-2476.

[5] Cheng Q, Lo K. Insider..Trading and Voluntary Disclosures[J].Journal of Accounting Research,2006,44(5):815-848.

[6] 曾慶生.上市公司內部人交易披露延遲及其經濟后果研究——來自上海股票市場的經驗證據[J].財經研究,2011(2):72-82.

[7] 趙玉潔.內部人交易、交易類型與股價崩盤風險[J].江西財經大學學報,2016(11):25-34.

[8] Jin, L., Myers, S. C.. R2 around the World: New Theory and New Tests[J]. Journal of Financial Economics, 2006, 79(2):257-292.

[9] Hutton, A. P., Marcus, A. J., Tehranian, H.. Opaque Financial Reports, R2, and Crash Risk[J]. Journal of Financial Economics,2009,94(1):67-86.

[10] Kim, J., Li, Y., Zhang, L.. CFOs Versus CEOs: Equity Incentives and Crashes[J]. Journal of Financial Economics,2011a,101(3):713-730.

[11] 李小榮,劉行.CEO vs CFO:性別與股價崩盤風險[J].世界經濟,2012(12):102-129.

[12] 劉春,孫亮.稅收征管能降低股價暴跌風險嗎?[J].金融研究,2015,(8):159-174.

[13] 孫艷梅,方夢然,郭敏.企業風險承擔行為與股價崩盤風險研究[J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2018(4):134-143.

[14] 王化成,曹豐,葉康濤.監督還是掏空:大股東持股比例與股價崩盤風險[J].管理世界,2015(2):45-57.

[15] Hong. H., and J. Kubik.. Analyzing the Analysts: Career Concerns and Biased Earnings Forecasts[J].Journal of Finance,2003, 58(1):313-351.

[16] 吳戰篪,李曉龍.內部人拋售、信息環境與股價崩盤[J].會計研究,2015(6):48-55.

[17] 肖土盛,宋順林,李路.信息披露質量與股價崩盤風險:分析師預測的中介作用[J].財經研究,2017(2):110-121

[18] 許年行,于上堯,伊志宏.機構投資者羊群行為與股價崩盤風險[J].管理世界,2013(7):31-43.

[19] 徐飛.投資者行為、資源依賴與供應鏈股價崩盤傳染研究[J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2018(4):122-133.

[20] 江軒宇,伊志宏.審計行業專長與股價崩盤風險[J].中國會計評論,2013(2): 133-150.

[21] 萬東燦.審計收費與股價崩盤風險[J].審計研究,2015(6):85-93.

[22] 羅進輝,杜興強. 媒體報道、制度環境與股價崩盤風險[J].會計研究,2014(9):53-59.

[23] Large. D., S. Muegge.. Venture Capitalists Non-financial Value-added: An Evaluation of the Evidence and Implications for Research[J].Venture Capital, 2008,10(1):21-53.

[24] Ball, Shivakumar..Earnings quality atinitial public offerings[J].Journal of Accounting and Economics, 2008,45:324-349.

[25] 陳工孟,俞欣,寇祥河.風險投資參與對中資企業首次公開發行折價的影響——不同證券市場的比較[J].經濟研究,2011(5):74-85.

[26] Gompers, Paul A.. Grandstanding in the Venture Capital Industry[J]. Journal of Financial Economics, 1996, 42(1): 133-156.

[27] 蔡寧. 風險投資“逐名”動機與上市公司盈余管理[J]. 會計研究, 2015(5):20-27.

[28] Gompers, Paul A., Josh Lerner.. Venture Capital Distributions: Short-run and Long-run Reactions[J]. Journal of Finance, 1998, 53(6): 2161-2183.

[29] Lieber D.. Proactive Portfolio Management[J]. The Journal of Private Equity, 2004, 7(2):47-56

[30] 夏蕓,徐欣.風險投資特征,風險投資IPO退出與企業績效——基于中國創業板上市公司的實證研究[J].2015(5):97-107.

[31] Cadman B.and J. Sunder. Investor Myopia and CEO Horizon Incentive[J].Working Paper, University of Utah and Northwestern University, 2008.

[32] Cohen D. A., and N. S. Langberg. Venture Capital Financing and the Informativeness of Earnings, Asia-Pacific[J].Journal of Accounting and Economics, 2009,16(2):171-191.

[33] Wei Luo. The Exit of Venture Capital and Financial Disclosure in Newly-Public Firms[D]. University of Pittsburgh,2005

[34] Pastor L.,Veronesi P..Political uncertainty and risk premia[J].Journal of Financial Economics,2013,110(3):520-545.

[35] Bernanke B.. Irreversibility, Uncertainty and Cyclical Investment[J].The Quarterly Journal of Economics,1983,98(1):85-106.

[36] Julio B, Yook Y..Polical Uncertainty and Corporate Investment Cycles[J]. Jouranl of Finance, 2012, 67(1): 45-83.

[37] 林建浩,李幸,李歡.中國經濟政策不確定性與資產定價關系實證研究[J].中國管理科學,2014(22):222-226.

[38] 董靜,王江平,翟海燕,汪力.服務還是監控:風險投資機構對創業企業的管理[J].管理世界,2017(6):82-103.

[39] Amit. R, J. Brander & C. Zott..Why Do Venture Capital Firm Exit? Theory and Canada Evidence[J].Journal of Business Venturing, 1998, 13(6):441-466.

[40] 饒品貴,徐子惠.經濟政策不確定性影響了企業高管變更嗎?[J].管理世界,2017(1):145-157.

[41] Baker S. R, Bloom N., Davis S.J..Measuring Economic Policy Uncertainty[R]. NBER Working Paper,2013.

[42] Nahata,R.Venture Capital.,Reputation and Investment Performance[J].Journal of Financial Economics,2008,90(2) :127-151.